中国现代个人主义文学思潮研究

- 格式:doc

- 大小:13.10 KB

- 文档页数:3

中国现代文学思潮研究(第四章导论:关于浪漫主义)我们知晓“浪漫主义”的途径:有的是通过自己的“阅读”经验;有的是通过“文学原理”课;有的则是通过文学史(中国古代、现代、当代,外国等)的课程……不管是通过什么途径知道晓“浪漫主义”的,当我们将自己的经验沉淀为一种思考,通过思考我们会发现:浪漫主义既是一种文学的艺术原则与精神,也是历史的存在物。

作为历史存在物的浪漫主义就是浪漫主义文学思潮。

1 、作为文学艺术原则与精神的浪漫主义作为文学艺术原则与精神的浪漫主义,中外人士有不同的解说:高尔基认为:浪漫主义乃是一种“情绪”;朱光潜认为:浪漫主义的本质在于它的“主观性”;一般文论教材则认为:浪漫主义的特质就是“理想性”;波特莱尔(《恶之花》的作者)认为:“浪漫主义既不是选择题材,也不是准确的真实,而是感受的方式。

”是创作主体“非常态”即不是按现实生活的逻辑,而是按想象的逻辑感受对象的方式。

将以上论述综合,浪漫主义的艺术精神(或者说作为文学的艺术精神与原则的浪漫主义)就全面了。

这就是:情绪性主观性理想性想象性其中主观性是最主要的特征。

2 、浪漫主义文学思潮主要指19 世纪西欧的一股文学思潮。

代表性人物是法国的雨果。

我们今天要讲授的浪漫主义文学思潮,是在中国20 世纪前半叶的浪漫主义的一种历史形态。

这是一股在中国现代文学史上影响深远、成就显赫、激动人心的文学思潮。

它与现实主义文学思潮一起,构成了中国现代文学思潮的壮丽景观,因此,是应当重点研究的一股文学思潮。

中国现代文学思潮研究(第四章第一节中国现代浪漫主义文学思潮的演变)中国现代浪漫主义文学思潮经历了一个由盛而衰的演变过程。

它曾经一度蔚为壮观,大放异彩,后来几经反复、波折,逐渐趋于中落。

具体说来,其演变经历了三个阶段:第一阶段:五四时期这是中国浪漫主义文学思潮激荡澎湃,成绩斐然、盛况空前的阶段。

正如郑伯奇在《中国新文学大系·小说三集·导言》所说,“在‘五四’运动以后,浪漫主义的风潮的确有点风靡全国青年的形势,‘狂风暴雨’差不多成了一般青年尚习的口号。

简述中国20世纪二三十年代现代主义文学思想潮流概况现代主义思潮在中国文学思潮史中占据独特的位置,下面是小编搜集整理的一篇探究现代主义文学思想潮流的,欢迎阅读查看。

现代主义产生于第一次世界大战后世界经济大萧条时期,它广泛运用各种超现实的手法,诸如象征、反讽、暗示、颠覆、戏仿等手法,来表达现代社会中人的异己、荒诞感受和存在意识。

19世纪中后期,西方社会普遍走向垄断阶段,无产阶级革命运动也日渐壮阔,西方一批中小资产阶级人既对苦难的现实不能接受,又对前途捉摸不透,一种普遍性的毁灭情绪沉入他们痛苦的心灵深处,以至许多文人创造出审美的意象世界来寄托忧思。

表现在文学中就呈现出一种荒诞、变异、晦涩、以丑为美的创造风格。

现代主义文学,是西方物质生活发展到一定阶段的产物,它的产生是上一世纪末以来资本主义某种社会病在人们内心的反应。

在困惑不宁、变迁骚动的时代,就容易崇尚主观和象征,这可以说是中外艺术审美史上的一个共同特征。

一、20年代的现代主义文学思潮20世纪20年代,“五四”运动由高潮开始退落,尤其在1925年“五卅”惨案之后,人们面对复杂多变、惨淡沉痛的现实社会感到茫然失措,普遍陷入一种彷徨、不安的状态。

孤独、痛苦、惶惑成为当时人们主要的心理情绪特点,这一阶段的中国社会心理与19世纪中后期的西方社会有某些相似,现代主义文学思潮所表现出的孤独感、痛苦感、迷惘感、焦虑感与此时期人们的精神状态不谋而合。

西方现代主义文学思潮与中国的社会现实一经结合,就具有了中国特色,呈现出中国的民族特征。

有学者认为表现在三个方面:首先,中国现代主义文学思潮具有强烈的现实感。

其次,中国现代主义文学思潮虽然在希望中感到绝望,但更在绝望中追寻希望。

最后,中国现代主义文学思潮不仅破坏旧传统而且创造新的传统。

从作家方面来看,中国现代主义文学思潮是20年代中国文人创作情绪和创作心理的结晶。

其中,李金发的《微雨》、向培良的《沉闷的戏剧》、鲁迅的《野草》等都有着强烈的现代主义色彩,这一系列作品的发表,标志着中国现代主义文学思潮的真正崛起。

中国现代文学的发展与演变中国现代文学在近百年的历史中经历了许多变革和发展阶段。

从早期的思潮启蒙到现代主义的崛起,再到后现代主义的冲击,中国现代文学始终保持着其独特的发展轨迹。

本文将对中国现代文学的发展与演变进行探讨,以进一步了解其对中国社会和文化的深远影响。

一、思潮启蒙与新文化运动中国现代文学的发展可以追溯到20世纪初的思潮启蒙与新文化运动。

在这一时期,一批有识之士通过文学的方式来发起对封建传统的批判和解构。

背离传统文学形式的约束,他们以白话文为主要表达方式,大胆地探讨个人主义、民主和科学等新思想。

鲁迅、茅盾等作家的作品成为这一时期的代表作,反映了当时社会的动荡与变革。

二、现代主义文学的崛起随着中国社会的进一步发展,20世纪30年代至40年代,中国现代主义文学逐渐崛起。

现代主义文学强调个体的内心世界,注重探索存在主义的思想和情感。

著名作家徐志摩、郭沫若等代表了这一时期的文学风貌。

他们运用象征主义、超现实主义等手法,呈现了一种独特的审美体验和思想追求。

三、文革与文学的复兴在文化大革命期间,中国文学经历了一段艰难的岁月。

许多作家被迫沉默,文学创作受到严重限制。

然而,文革结束后,中国文学经历了一次全面的复兴。

一大批新锐作家如余华、莫言等在80年代末期的小说创作中崭露头角。

他们的作品以写实主义的手法展现了中国社会的变迁和个体的命运,引起了广泛的社会关注。

四、后现代主义文学的冲击随着90年代的到来,后现代主义文学在中国开始引起重要的关注与讨论。

后现代主义文学对传统故事结构、人物塑造和时间线性进行了颠覆与解构,突出了语言游戏和叙事实验。

著名作家王小波就是这一时期的代表人物,他的作品以其幽默、讽刺和自由的风格赢得了读者的喜爱。

五、当代文学的多元发展进入21世纪,中国现代文学呈现出更加多元化的发展趋势。

以网络文学为代表的网络时代的到来,使得文学创作的形式和传播方式发生了重要的变化。

网络作家骆宾基、六六等人的作品受到了广大读者的喜爱和关注。

分析现代文学作品的文学思潮现代文学作品的文学思潮分析近代以来,随着社会的变迁和人们思想观念的不断进步,现代文学作品的文学思潮也随之涌现。

本文将从现实主义、浪漫主义、写实主义和后现代主义四个方面对现代文学作品的文学思潮进行分析。

一、现实主义思潮现实主义是现代文学中最重要的文学思潮之一。

它强调对现实生活的客观描写和反映,以真实性为目标。

现实主义作品通常体现出对社会问题的关注和探索,对人性、家庭、社会的深刻触碰。

例如,鲁迅的《狂人日记》就以对当时社会腐败现象的揭露为主题,通过对人物内心的分析,表现出现实主义的思想特征。

二、浪漫主义思潮浪漫主义追求感性与想象,强调个人主义和情感的表达。

浪漫主义作品常常具有强烈的情感色彩和感伤的氛围,它创造出理想化的情节和人物形象,从而引导读者进入作者所构建的虚构世界。

例如,雨果的《悲惨世界》中描写的革命斗争和对爱情的追求,充满了浪漫主义的思想情感。

三、写实主义思潮写实主义思潮在现代文学中也占据一席之地。

与现实主义相比,写实主义注重对现实的客观再现,但并不一味地追求真实性,而是通过艺术手法的运用,展现出一种独特的审美感受。

写实主义作品通常关注细节的描写和对环境背景的刻画,力求使读者身临其境。

例如,《茶馆》是老舍的一部代表作品,通过对清末民初茶馆中的人物性格和社会现象的揭示,展现了写实主义的思想特点。

四、后现代主义思潮后现代主义是20世纪末以来兴起的一种新的文学思潮。

它追求超越传统的线性叙事和逻辑结构,打破常规的文学形式和表达方式,多采用碎片化、跳跃性的叙述手法,强调文本的多元性和模糊性。

后现代主义作品常常涉及现代科技、媒体文化和后现代社会的诸多问题,对现实世界进行解构和重构。

例如,卡尔维诺的《看不见的城市》以诗意和幻想色彩来描绘城市的多样性和复杂性,体现了后现代主义的文学思潮。

综上所述,现代文学作品的文学思潮包括现实主义、浪漫主义、写实主义和后现代主义四个方面。

每一种思潮都在不同的历史背景下催生并得以发展,各自独具特色,为现代文学的丰富多样性做出了突出贡献。

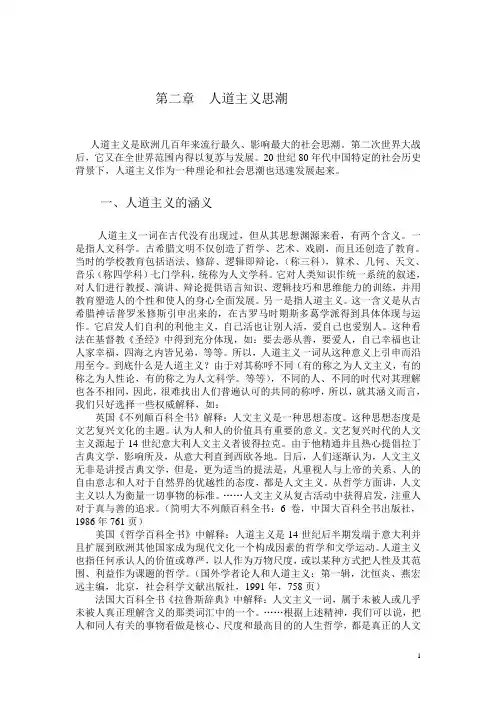

第二章人道主义思潮人道主义是欧洲几百年来流行最久、影响最大的社会思潮。

第二次世界大战后,它又在全世界范围内得以复苏与发展。

20世纪80年代中国特定的社会历史背景下,人道主义作为一种理论和社会思潮也迅速发展起来。

一、人道主义的涵义人道主义一词在古代没有出现过,但从其思想渊源来看,有两个含义。

一是指人文科学。

古希腊文明不仅创造了哲学、艺术、戏剧,而且还创造了教育。

当时的学校教育包括语法、修辞、逻辑即辩论,(称三科),算术、几何、天文、音乐(称四学科)七门学科,统称为人文学科。

它对人类知识作统一系统的叙述,对人们进行教授、演讲、辩论提供语言知识、逻辑技巧和思维能力的训练,并用教育塑造人的个性和使人的身心全面发展。

另一是指人道主义。

这一含义是从古希腊神话普罗米修斯引申出来的,在古罗马时期斯多葛学派得到具体体现与运作。

它启发人们自利的利他主义,自己活也让别人活,爱自己也爱别人。

这种看法在基督教《圣经》中得到充分体现,如:要去恶从善,要爱人,自己幸福也让人家幸福,四海之内皆兄弟,等等。

所以,人道主义一词从这种意义上引申而沿用至今。

到底什么是人道主义?由于对其称呼不同(有的称之为人文主义,有的称之为人性论,有的称之为人文科学。

等等),不同的人、不同的时代对其理解也各不相同,因此,很难找出人们普遍认可的共同的称呼,所以,就其涵义而言,我们只好选择一些权威解释,如:英国《不列颠百科全书》解释:人文主义是一种思想态度。

这种思想态度是文艺复兴文化的主题。

认为人和人的价值具有重要的意义。

文艺复兴时代的人文主义源起于14世纪意大利人文主义者彼得拉克。

由于他精通并且热心提倡拉丁古典文学,影响所及,从意大利直到西欧各地。

日后,人们逐渐认为,人文主义无非是讲授古典文学,但是,更为适当的提法是,凡重视人与上帝的关系、人的自由意志和人对于自然界的优越性的态度,都是人文主义。

从哲学方面讲,人文主义以人为衡量一切事物的标准。

……人文主义从复古活动中获得启发,注重人对于真与善的追求。

长城论坛NG NG 6百年回响:20世纪/人0的文学思潮王再兴自晚清时期获得自我主体性以来,中国知识分子即开始了对/新民0思想的关注,并最终演变为20世纪中国文学绵延百年的/人0的文学思潮。

这一思潮脉络,不仅在整个后续历史时间中表现出多种波折,而且即使在同一时期,也呈现为不同的样态。

回到/人0的文学思潮这种并存而且缠绕的复数状态,会重新发现一些被后来的/发展0视角所遮蔽掉的可能性和今天仍然呈现出来的某些重大问题。

19世纪,英、法等资本主义国家依恃工业革命后的技术力量在世界范围内抢夺殖民地与商品市场;而在经济、政治都迂缓沉滞的中国清朝,1840年鸦片战争以来,各种社会危机就愈来愈激化。

危机催生的异质性知识分子,如龚自珍、魏源、林则徐、包世臣、姚莹、张际亮等已经涌现。

由于忧虑国家和民族的命运,他们辗转呼吁,发为洪声。

惜乎他们的警示和主张都并不为既得利益的保守派势力所延纳。

1894~1895年的中日甲午战争,中国(清朝)以积三十余年办/洋务0的家底,并当时世界第六、亚洲第一的北洋水师,战于日本,结果惨败,且割地赔款。

梁启超在1923年所著5五十年中国进化概论6中所言的/器物0变革(/师夷长技以制夷0),归于失败。

社会的全面危机促成此后新的探索路径的出现,高潮即1898年仅持续103天的/戊戌维新0(也就是梁启超在5五十年中国进化概论6中所言的/制度0变革)。

由于保守派的强力反扑,维新运动迅即失败,康、梁出走日本。

但值得注意的是,西方的办报制度及稿费制度也正于此时期传入中国,加之清政府后来被迫废除科举,一些中国读书人开始与/学而优则仕0的旧式读书传统分道扬镳,而以写作、办报等文化生产方式获得了新的独立生存的可能。

这种与封建王朝的分裂,是近代中国知识分子自我主体诞生的标志性事件。

后来的中国知识分子前赴后继地进行的/启蒙0与抗争,都始于这种主体性的形成基础。

在大致相同的时间阶段,部分有前瞻性的知识分子由于将民族落后与危机问题归于/民智0愚昧这一核心,他们在诗体风格、诗歌语言、文字普及、散文文风、小说功能等方面都极力倡议大规模的变革。

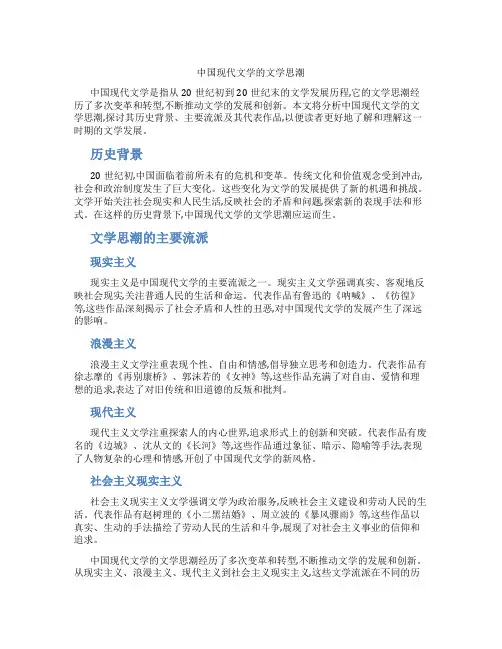

中国现代文学的文学思潮中国现代文学是指从20世纪初到20世纪末的文学发展历程,它的文学思潮经历了多次变革和转型,不断推动文学的发展和创新。

本文将分析中国现代文学的文学思潮,探讨其历史背景、主要流派及其代表作品,以便读者更好地了解和理解这一时期的文学发展。

历史背景20世纪初,中国面临着前所未有的危机和变革。

传统文化和价值观念受到冲击,社会和政治制度发生了巨大变化。

这些变化为文学的发展提供了新的机遇和挑战。

文学开始关注社会现实和人民生活,反映社会的矛盾和问题,探索新的表现手法和形式。

在这样的历史背景下,中国现代文学的文学思潮应运而生。

文学思潮的主要流派现实主义现实主义是中国现代文学的主要流派之一。

现实主义文学强调真实、客观地反映社会现实,关注普通人民的生活和命运。

代表作品有鲁迅的《呐喊》、《彷徨》等,这些作品深刻揭示了社会矛盾和人性的丑恶,对中国现代文学的发展产生了深远的影响。

浪漫主义浪漫主义文学注重表现个性、自由和情感,倡导独立思考和创造力。

代表作品有徐志摩的《再别康桥》、郭沫若的《女神》等,这些作品充满了对自由、爱情和理想的追求,表达了对旧传统和旧道德的反叛和批判。

现代主义现代主义文学注重探索人的内心世界,追求形式上的创新和突破。

代表作品有废名的《边城》、沈从文的《长河》等,这些作品通过象征、暗示、隐喻等手法,表现了人物复杂的心理和情感,开创了中国现代文学的新风格。

社会主义现实主义社会主义现实主义文学强调文学为政治服务,反映社会主义建设和劳动人民的生活。

代表作品有赵树理的《小二黑结婚》、周立波的《暴风骤雨》等,这些作品以真实、生动的手法描绘了劳动人民的生活和斗争,展现了对社会主义事业的信仰和追求。

中国现代文学的文学思潮经历了多次变革和转型,不断推动文学的发展和创新。

从现实主义、浪漫主义、现代主义到社会主义现实主义,这些文学流派在不同的历史背景下应运而生,代表作品也各具特色。

了解和理解这些文学思潮,有助于更好地了解中国现代文学的发展和演变。

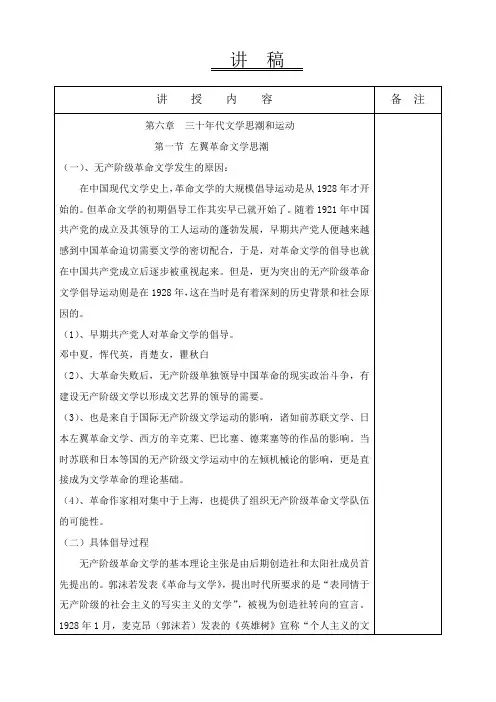

30年代的文学思潮和文艺运动一、30年代文学特征——尽管由“文学革命”转向“革命文学”,但仍获得繁荣:中国文学发展到20年代后期,已基本上完成了现代化转型。

文学面临着一个新的发展机遇。

1928年,以后期创造社和太阳社发生“突变”,率先举起“革命文学”的旗帜为标志,以“文学革命”为主旨的第一个十年结束了。

从此中国现代文学进入了以“革命文学”为标志的第二个十年。

也即文学史上的30年代的文学。

30年代是中国的社会政治形势发生急剧变化的一个年代,其风云动荡的激烈程度,一点也不亚于前一个十年。

从1927年中国大革命失败到1937年抗战全面爆发,中国发生的一系列重大历史事件,从根本上改变了中国的面貌。

中国从此进入了一个阶级矛盾和民族矛盾日益突出恶化的时期。

在这个时期,尽管社会动荡不安,战争持续不断,文学却取得了长足的发展。

无论哪种形式的文学创作,都涌现了一批代表性作家和作品,出现了一些引人注目的文学现象。

如在小说方面,出现了矛盾、老舍、巴金、沈从文、丁玲、李劫人等长篇小说大家,萧红、萧军、端木蕻良、张天翼、柔石、叶紫、沙汀、艾芜等文学新人;在诗歌方面,出现了戴望舒、卞之琳等现代派诗人,艾青也崭露头角;在戏剧方面,出现了将话剧民族化、本土化的戏剧大师曹禺;在散文方面,出现了林语堂与他的幽默闲适小品,何其芳、李广田等新秀;在流派社团方面,出现了“京派小说”、“海派小说” 、“新感觉派小说” 、“左翼小说”以及“现代派诗歌” 、“中国诗歌会”等。

总之,中国现代文学在斗争与论争中,一步步走向了它的成熟期和丰收期,获得了巨大的繁荣。

如果我们将第一个十年和第二个十年的文学作一下比较的话,可以说,第一个十年的文学是思想启蒙的文学,个性解放的文学,人的文学;第二个十年的文学是现实斗争的文学,反压迫反剥削的文学,民族解放的文学,阶级的文学。

第一个十年的文学主题集中而单纯,第二个十年则呈现出了显著的多元化现象,既有革命的左翼文学,又有自由主义知识分子的个人民主主义文学。

文学思潮、流派与风格第四章谈到文学的发展时论述过文学与各种精神文化的问题,接触到文学发展与思想之间的关系。

各种道德、哲学、宗教、心理的思想对文学发展的影响具体表现为怎样的文学形态呢?本章将集中探讨“文学思想与文学形式综合形态”的问题。

简言之:文学思想综合着一定的哲学思想、精神文化和审美创作原则而表现为文学思潮运动,文学思想观念和文学思潮形成一定的文学流派,文学思想观念、文学思潮和作家的审美创作个性综合形成为特定的文学风格。

文学思潮、文学流派、文学风格三者都是文学的综合统一形态,其中都有多重因素构成,需细致分析寻绎。

第一节文学思潮一、文学思潮总论前面说过:文学家总是忠于某种思想,或反映了多种思想综合的时代精神,因此,文学往往反映了思想史或精神文化史。

当一个时代的文学家普遍地关注某种思想观念,或一批文学家共同地关注某种思想观念时,就会出现一种文学思潮。

从这个意义上说,文学往往反映了思想史或精神文化史。

美籍华裔学者李瓯梵在论述中国现代文学思潮时指出:“个人主义”这个名词常常在中国五四时期的文学作品中出现,这是当时知识分子肯定自我并与传统社会束缚决绝的一种普遍的精神状态,这个时期是一个史无前例的自我与社会、个人与整体的对立时期,在当时,整个中国正经历一项巨大的变动,这个过渡时期的种种冲突和不断的动乱,以及革命性的剧变都会把旧中国转化成为另一具有新形态文化的新国家。

在这个新的宇宙观中,个人可以扮演一个具决创力的角色,为创造一个整体文化及文明而贡献其力量。

这个新的“自我”不仅仅是文学家的新世界观,首先是毛泽东主义、国民党的意识形态和现代新儒家的基本思想形态(也是西方文化思想引进中国以后形成的用以反对传统封建文化的最普遍的中国现代性思想--引者注)。

这种文学上的个人主义观念,由胡适、郭沫若、徐志摩、周作人、鲁迅等最具影响力地提出来。

诗人李广田在论述朱自清时指出:“‘人性解放’是当时的文化思想,‘表现自我’是当时的创作方针。

中国现代文学思潮研究(第一章第二节启蒙的文学思潮)启蒙文学思潮,是批判文学思潮的延伸,也是批判文学的成果,因为,批判是启迪智慧的钥匙,而“新思潮的优点就恰恰在于我们不想教条地预料未来,而只是希望在批判旧世界中发现新世界”。

1、启蒙文学思潮兴起的背景(1)对传统和传统文学批判的深入。

(2)在引进西方文学中,“人”的发现。

(3)历史的启示与现实的需要。

新文学先驱们对传统文学及文学观批判的结果,是发现了这样一个事实:“中国人从来没有人的观念”(周作人《人的文学》),表现在文学思想上就是见物不见人。

“文以载道”,以千年不变的道为圭臬,“复古”则以既定的物的规范来限制人的创造,而“我注六经”的思维方式,则使人完全沦为“经”的奴仆。

所以,旧文学观念的每一种形态,无一不是压抑人性的,“我们所以不满意于旧文学,只为他是不合人性,不近人情的伪文学,缺乏‘人化’的文学”®,比照西方文学,旧文学及其观念的这种非人化的弊端就更为明显,“西洋近世的文学全遵照这条道路发展:不特他的大地方是求合人情,就是他的一言一语,一切表词法,一切造作文句的手段,也全是‘实获我心’”。

生机勃勃的西方文学的发展,就是因为充满了人的信念,人的色彩,人的情调。

而以西方文学为楷范的新文学的倡导者们,从对中西两种文学的正反比照中,引出了一个崭新的思想,“我们现在应当提倡的是‘人的文学’”°。

于是,人,这个万物的灵长,第一次鲜明地出现在了中国文学旗帜上。

在睿智而神俊的古希腊神话中,有一个神奇而悠韵的传说,神秘的斯芬克司向所有经过它面前的活物提出同一个谜语,即:什么东西早晨用四条腿走路,中午用两条腿走路,晚上用三条腿走路。

凡是解答不了这一谜语的活物,都将被它吞没。

世界充满了恐怖,而聪明而富有智慧的俄狄浦斯却解开了这个谜底,他肯定地回答,这是人!人的发现,成了智者走向胜利的起点,也成了挡路者羞愤地摔下万丈悬崖的原因。

而新文学先驱们对于人的发现,正是新文学走向新生的最伟大的宣言。

五四运动中的新文化思潮分析五四运动是中国近现代史上具有重要影响的一次大规模群众运动,它以反对帝国主义、封建主义和民族压迫为基本目标,同时也带动了一股强烈的新文化思潮。

新文化运动在五四运动中起到了极其重要的推动作用,对中国社会产生了深远的影响。

首先,五四运动的新文化思潮凸显了对传统文化的批判。

在这一思潮中,许多知识分子开始反思传统文化的束缚和封闭性,他们认为中国的传统文化已经无法满足时代的要求。

他们对传统封建道德观念进行了批判,提倡个人主义和自由思想,强调人的尊严和平等。

这为中国文化的现代化提供了重要的思想基础。

其次,新文化运动在五四运动中引入了西方文化的先进理念。

五四运动前后,大量的西方文化思想和理论进入中国,这些思想内容涉及社会、政治、文化等多个领域。

马克思主义、民主主义、科学主义等新理念深入人心,对中国知识分子的思维方式和行动准则产生了重大影响。

他们不再盲目崇拜西方,而是开始积极思考如何将西方的科学、文化和哲学融入到中国的现实中。

第三,五四运动中的新文化思潮推动了文学和艺术的创新与发展。

在这一时期,以鲁迅、胡适等为代表的一大批文化名人相继涌现,他们摒弃了以往的文学艺术形式,开始开展创新实践。

鲁迅以其犀利的语言和对社会现实的揭示而成为中国现代文学的先驱,胡适则通过翻译和批评工作,将西方文学引入中国,并倡导“白话文运动”。

这些文化人士的努力为中国文学艺术的现代化奠定了基础。

此外,新文化思潮对女性解放产生了积极影响。

在五四运动中,女性开始参与到社会运动和文化活动中,并提出了妇女解放的口号。

新文化思潮给予了女性更多的自由和平等,激励她们进行自我教育和自我解放。

一大批优秀的女性作家、诗人和社会活动家崭露头角,为中国女性争取了更多的权益和地位。

五四运动中的新文化思潮对中国社会的现代化进程产生了深远影响。

它带来了思想的解放和现代意识的觉醒,推动了中国社会的进步与变革。

新文化思潮打破了传统文化的束缚,引入了西方文化的先进理念,促进了文学艺术的创新与发展,同时也催生了女性解放运动。

文学思潮名词解释

文学思潮是指一定时期内,由于社会、政治、文化等原因而在文学界形成的一种风潮或潮流,它代表着当时文学界的主流观念和创作方法。

现代主义是20世纪初兴起的一股文学思潮,它强调个体的内心体验和个人的感情表达,追求独特的形式和语言表达。

现代主义文学作品常常是以意识流、无线索的叙事和夸张的形式表达个人主义的情感和观念。

现代主义与传统文学思潮相比,更加注重个体的内心情感和自由创作的表达方式。

例如,马塞尔·普鲁斯特的小说《追忆似水年华》以其复杂的结构和详细的心理描写,展现了主人公的成长经历和思考;詹姆斯·乔伊斯的小说《尤利西斯》通过语言和形式的创新,探索了人类的存在意义和哲学思考;弗吉尼亚·伍尔芙的小说《至所未知的海》采用意识流的形式,展现了女性的内心世界和对社会角色的种种迷惑等等。

现代主义思潮的兴起反映了当时社会的剧变和文化的多元化。

它反对传统文学、社会和道德规范的束缚,追求个体的内心自由和创造力的发展。

然而,现代主义文学也受到了批评家的质疑,他们认为现代主义文学过于艰深晦涩,缺乏真实的生活情感和亲切的读者体验。

总之,现代主义是一种积极探索新颖创新的文学思潮,它突破了传统文学的界限,开创了新的文学创作领域,对后世文学产生了重要影响。

中国现代个人主义文学思潮研究

个人主义思想自晚清时期通过译介的方式进入中国,到“五四”时期一时成为社会的思想热潮。

个人主义作为一种异质文化,与中国的传统文化有着完全不同的价值取向,个人主义有着个人自由、个性解放、人格独立等个人本位的思想内涵,这与中国传统文化中强调顺从的伦理本位的“人”有着根本不同。

“五四”新文化运动的“新青年”们在个人主义思想的影响下遂将矛头指向了以儒家为主流意识形态的传统文化,批判中国传统文化压抑个人,造成了中国人的奴性意识和顺从型人格,他们主张破坏传统文化,毁灭家族,提倡个性解放和人格独立,大力宣扬个人主义。

个人主义思想的大力宣扬与传播,改变了“五四”一代作家的世界观与价值观,他们视个人主义为启蒙社会、解放个人的有力思想武器,于是在文学创作中,大量个人主义色彩的文学作品在“五四”时期涌现出来,从而使个人主义文学思潮成为中国现代文学的突出特征。

个人主义文学从批判家族制度的罪恶、唤醒青年人的个性意识、深化创作主体的个人化生命体验、促成文体形式的变革与独创性等多个角度表现出新思想影响下创作者独特的思想意识与审美趣味,本文以中国现代文学为考察对象,对个人主义的文学思潮进行梳理、考察,深入分析个人主义文学思潮在中国现代文学中的具体呈现。

中国现代个人主义文学思潮的涌现,蕴含着“五四”新一代知识分子对个性与自由的追求,个人主义文学鼓励青年一代反抗族权父权,冲出家庭追求个人自由。

然而,近代中国的特殊境遇使个人主义文学思潮的发展并非一帆风顺,因为新文化运动的知识分子所

宣扬的个人主义中的“个人自由”概念是建立在西方社会自由民主、权利至上等思想基础之上,并以社会制度作为保障的文化观念。

而近代中国却面临着战争频仍的危难局面,革命浪潮风起云涌,民族解放

的紧迫性压过了个性解放的需求,抗日战争爆发后更是使全国陷入战乱中,在民族存亡的生死关头,个人主义思想显得不合时宜,更不能挽救陷入战乱的中国,因此,个人主义此时成为被排挤、被批判的对象,个人主义文学与左翼文学、抗战文学的论争显示了个人主义在此时的尴尬处境。

随着革命兴起的左翼文学更多地强调了对个人自由的限制以及个人对集体的服从,个人主义文学思潮在不断地被挤压与批判中渐渐失去了它的吸引力,以致最终退出历史舞台。

论文以个人主义文学思潮在中国的发展、具体呈现以及逐渐被排挤的历程为出发点,探讨了个人主义文学思潮在中国的命运轨迹。

论文主体部分共分五章,第一章首先探讨了个人主义引入中国后促成了“个人”意识的觉醒,在此基础上,个人主义文学思潮具体表现为大量作品描写了青年一代反抗家族制度和旧式包办婚姻,追求个性解放和个人幸福的觉醒行为,觉醒后的新一代青年由传统社会的伦理“人”转变为个人主义思想中的独立“个人”,论文在具体分析中尝试着从文化的角度探讨中国文化影响下的“人”与个人主义文化中“个人”的不同。

第二章通过创作主体生命体验的分析,具体地考察了个人主义与创作主体生命体验之间的关系。

个人主义的启蒙思想促使了“个人”意识的觉醒,创作主体因而体验到了孤独绝望、彷徨感伤以及日常闲适的个人化生命体验,从而在中国现代文学作品中呈现出了多种生命体验。

第三章以个

人主义与人道主义之间的关系为考察重点,尝试着分析中国现代文学中的人道主义精神所包含的个人主义思想,并指出中国现代文学中人道主义精神与个人主义之间的关系。

第四章从中国现代文学中多样化的文体形式和语言的革命性变革入手,试图在文学形式的变革中探寻“自我”、“个人”等个性化的面貌,对个人主义文学思潮作进一步的思考和分析。

第五章则试图以个人主义在中国的境遇为出发点,对个人主义文学在中国遭遇的各种矛盾、冲突和困境作出初步思考,并梳理了个人主义文学在与左翼文学、抗战文学的冲突中如何一步步走向边缘化的历程。