乳液聚合合成及生产工艺

- 格式:doc

- 大小:143.00 KB

- 文档页数:7

苯丙乳液聚合工艺流程苯丙乳液是一种重要的合成树脂,具有优良的抗风化性能、耐热性能和耐候性能。

下面将介绍一种苯丙乳液的聚合工艺流程。

1. 原料准备:将丙烯酸丁酯、苯乙烯和一定量的水、表面活性剂和稳定剂等原料准备好。

其中,丙烯酸丁酯是主要的单体,可以提供苯丙乳液的耐候性能。

苯乙烯是共聚单体,可以提供苯丙乳液的强度和硬度。

2. 反应釜调配:将一定量的水倒入反应釜中,并加热至60-70摄氏度。

同时,加入适量的表面活性剂和稳定剂,使得反应液形成一个稳定的乳液。

3. 单体加入:将预先准备好的丙烯酸丁酯和苯乙烯逐渐加入到反应釜中,保持反应液的温度在60-70摄氏度,并不断搅拌。

4. 聚合反应:通过加入引发剂,触发聚合反应。

聚合反应是一个自由基聚合反应,丙烯酸丁酯和苯乙烯中的双键将逐渐开环,形成高分子链。

5. 控制反应温度:在聚合反应过程中,需要控制反应液的温度在60-70摄氏度范围内。

过高的温度会导致聚合反应速度过快,产生大量的副产物;而过低的温度则会导致聚合反应速度过慢,影响产量和品质。

6. 过滤和除去杂质:聚合反应结束后,需要通过过滤的方式去除反应中产生的杂质,以提高苯丙乳液的纯度和透明度。

7. 乳液稳定处理:将过滤后的苯丙乳液进行稳定处理,添加一定量的稳定剂和抗氧剂,以增加其长期贮存稳定性。

8. 包装和储存:将稳定处理后的苯丙乳液装入适当的容器中,进行封装和储存。

在储存过程中,需要避免阳光直射和高温环境,以保持苯丙乳液的品质。

以上就是苯丙乳液聚合工艺流程的简要介绍。

通过合理的工艺控制,可以获得高质量的苯丙乳液,广泛应用于涂料、粘合剂、塑料等行业中。

乳液聚合体系及合成工艺(2007-03-12 14:35:13)转载分类:现代水性涂料一、构成乳液聚合体系的组分乳液聚合体系的主要组分有单体、乳化剂、引发剂和介质,另外根据需要加入其他组分,如助乳化剂、分子量调节剂、pH缓冲剂、抗冻剂、螯合剂、增塑剂、保护胶体、消泡剂等。

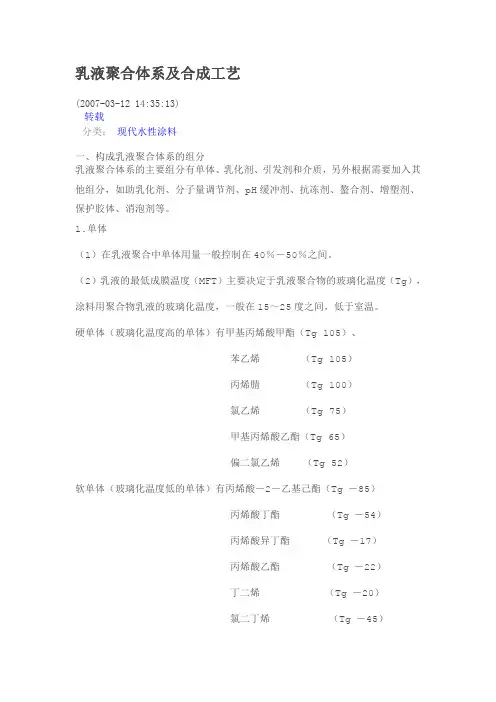

1.单体(1)在乳液聚合中单体用量一般控制在40%-50%之间。

(2)乳液的最低成膜温度(MFT)主要决定于乳液聚合物的玻璃化温度(Tg),涂料用聚合物乳液的玻璃化温度,一般在15~25度之间,低于室温。

硬单体(玻璃化温度高的单体)有甲基丙烯酸甲酯(Tg 105)、苯乙烯(Tg 105)丙烯腈(Tg 100)氯乙烯(Tg 75)甲基丙烯酸乙酯(Tg 65)偏二氯乙烯(Tg 52)软单体(玻璃化温度低的单体)有丙烯酸-2-乙基己酯(Tg -85)丙烯酸丁酯(Tg -54)丙烯酸异丁酯(Tg -17)丙烯酸乙酯(Tg -22)丁二烯(Tg -20)氯二丁烯(Tg -45)玻璃化温度适中的单体有醋酸乙烯酯(Tg 29)丙烯酸甲酯(Tg 8)甲基丙烯酸丁酯(Tg 20)(3)线性聚合物进行交联,以生成网状结构聚合物。

有自交联和外交联两种。

二、乳化剂1。

阴离子型、阳离子型、两性和非离子型乳化剂。

2。

乳化剂的选择原则:(1)所选择的乳化剂的HLB值应和所要进行反应的乳液聚合体系相匹配。

(2)所选用的离子型乳化剂的三相点应低于反应温度(3)所选用的非离子型乳化剂的浊点应高于反应温度(4)对离子型乳化剂来说,应选用乳化剂分子的覆盖面积尽可能小;对非离子型乳化剂来说,应选用乳化剂分子的覆盖面积尽可能大(5)应选用临界胶束浓度尽量小的乳化剂(6)应选用增溶度大的乳化剂(7)离子型乳化剂和非离子型乳化剂有协同效应,即两者联合使用比各自单独使用效果都要好。

(8)选择与单体化学结构类似的乳化剂可获得较好的乳化效果(9)亲水性较大和亲水性较大的乳化剂联合使用时乳化效果较好。

丙烯酸酯类乳液的合成工艺丙烯酸酯类乳液是一种常用的水性胶粘剂,广泛应用于涂料、胶黏剂、印刷油墨等领域。

下面将介绍丙烯酸酯类乳液的合成工艺,希望对相关领域的从业人员有所指导和帮助。

首先,丙烯酸酯类乳液的合成工艺通常包括以下几个步骤:单体预聚合、乳化、稀释及调节pH值、包装。

一、单体预聚合单体预聚合是丙烯酸酯类乳液合成的第一步。

通常使用甲基丙烯酸甲酯(MMA)、丙烯酸丁酯(BA)、丙烯酸乙酯(EA)等单体进行预聚合反应。

该步骤中,单体需与引发剂进行反应,生成一定程度的高分子聚合物。

二、乳化乳化是将预聚合物与乳化剂进行混合,并加入适量的去离子水,通过机械或物理的方法使其均匀分散在水相中,形成胶体溶液。

乳化剂能够使预聚合物分散稳定,并提高乳液的粘度和黏附性能。

三、稀释及调节pH值在乳化过程中,乳液常常需要稀释以达到所需的固含量。

稀释过程中可以根据需要加入适量的助剂,如泡沫抑制剂、增稠剂、抗菌剂等。

此外,还需要根据具体要求调节乳液的pH值,一般范围在5-9之间。

四、包装在完成稀释及调节pH值后,乳液需要进行包装,常见的包装方式有塑料桶、配料罐等。

在包装的过程中需要注意保持环境的卫生和干燥,避免杂质进入乳液。

以上是丙烯酸酯类乳液的合成工艺。

在实际生产过程中,还需要根据具体要求进行工艺参数的调整和优化,以获得所需的产品性能。

此外,丙烯酸酯类乳液的合成工艺存在一定的变化和改进空间,需要根据具体情况灵活应用。

综上所述,丙烯酸酯类乳液的合成工艺涉及单体预聚合、乳化、稀释及调节pH值、包装等步骤。

准确掌握合成工艺对于生产高质量的丙烯酸酯类乳液至关重要。

希望本文能够为相关从业人员提供有益的指导和参考。

乳液聚合班级:高分0942 姓名:冯会科学号:200910211239乳液聚合(emulsion polymerization)是在乳化剂的作用下并借助于机械搅拌,使单体在水中分散成乳状液,由引发剂引发而进行的聚合反应。

乳液聚合是高分子合成过程中常用的一种合成方法。

乳液聚合体系至少由单体、引发剂、乳化剂和水四个组分构成,一般水与单体的配比(质量)为70/30~40/60,乳化剂为单体的0.2%~0.5%,引发剂为单体的0.1%~0.3%;工业配方中常另加缓冲剂、分子量调节剂和表面张力调节剂等。

所得产物为胶乳,可直接用以处理织物或作涂料和胶粘剂,也可把胶乳破坏,经洗涤、干燥得粉状或针状聚合物。

乳液聚合的发展自由基聚合反应是聚合物生产中应用最为广泛的方法之一,乳液聚合则是由单体和水在乳化剂作用下配制成的乳状液中进行的聚合,体系主要有单体、水、乳化剂和引发剂四种基本组分构成。

乳液聚合技术萌生于上世纪早期,一般公认最早见于文献的是德国Bayer公司的H.Hofmann的一篇关于异戊二烯单体水乳液的聚合专利。

30年代见于工业生产,40年代Harkins定性地阐明了在水中溶解度很低的单体乳液聚合机理。

后来,Smith和Ewart,建立了定量的理论,提出了乳液聚合的三种情况及乳液聚合过程的三个阶段,即乳胶粒生成阶段(阶段I)、乳胶粒长大阶段(阶段II)及乳液聚合完成阶段(阶段III),这一理论被视为乳液聚合的经典理论。

此后乳液聚合成为研究热点。

随着乳液聚合理论的发展,乳液聚合技术也在不断的发展和创新。

关于常规乳液聚合目前研究主要集中在:多组分乳液聚合体系的研究、合成高固含量的乳胶、反应型乳化剂的使用等方面。

另外,在传统乳液聚合工艺的基础上,目前国内外已开发出无皂乳液聚合、细乳液聚合、反相乳液聚合、分散聚合和微乳液聚合等新的聚合工艺。

从本质上来说,这些新的聚合技术与乳液聚合有着共同的特征,即都是分隔体系的聚合反应,有着共同的一些优点。

乳液聚合法合成聚合物材料(2007-03-08 16:11:42)转载分类:现代水性涂料乳液聚合作为一种重要的制造聚合物的方法,可通过将聚合物乳液破乳、盐析、水洗、干燥等工艺过程制造橡胶、塑料及树胶等。

(1)用乳液聚合法可大量地生产合成橡胶丁苯橡胶、丁腈橡胶、氯丁橡胶、丁吡橡胶、聚硫橡胶、聚丙烯酸酯橡胶丁吡橡胶:又称丁二烯-乙烯基吡啶橡胶。

一种合成橡胶。

是丁二烯与乙烯基吡啶或其衍生物的共聚物。

通常是丁二烯与2-甲基-5-乙烯基吡啶的共聚物。

有乙烯基吡啶的臭气。

玻璃化温度是-65~-75℃。

其特点是耐温性能优越。

其硫化胶具有较高的拉伸强度、伸长率、耐屈挠和耐撕裂等性能。

用于制造在高温下与各种溶剂接触的垫片、密封圈等橡胶制品。

可由丁二烯与2-甲基-5-乙烯基吡啶于50℃下经乳液聚合制得。

聚硫橡胶:聚硫橡胶属特种合成橡胶。

其硫化制品有优良的耐油、耐溶剂、耐碱、耐海水腐蚀、耐紫外光和高能辐射、耐冲击、低透汽率、良好的低温挠曲性,电绝缘性和对金属非金属材料的粘结性及良好的施工性能。

因而在国防工业和工农业生产中获得广泛应用。

我院自20世纪50年代即开始研究。

产品分固态、液态、水分散体三大类。

国外聚硫橡胶主要品种我院均能生产,质量水平相当,并可根据不同使用要求协商试制。

聚硫橡胶主要用作固体火箭推进剂、粘合剂、航空耐油密封材料、粘接密封剂、耐油涂料、填缝材料、灌注密封料、树脂增韧剂等,在航空、石油、化工、船舶、汽车、建筑、机电、仪表、农机、水利电力和铁路等部门广泛应用。

(2)用乳液聚合法可以大量的生产合成塑料、合成树脂及聚合物乳液乳液法聚氯乙烯树脂(又称糊树脂)、ABS树脂、聚三氟氯乙烯树脂、聚四氟乙烯、聚丙烯酸酯及其聚合物乳液等。

乳液聚合法乳液聚合法是一种工艺,是在原料混合后,利用化学反应发生变化而形成新物质的方法。

乳液聚合发生的基本过程是,由原料水溶液中的组分分子利用特定的能量,经过聚合反应,形成一种与原料有相同或不同的物质。

乳液聚合法的原料是一些溶液,它可以是水溶液,也可以是溶剂混合物溶液。

乳液聚合的反应属于一种化学反应,在反应中所释放的能量被利用来使分子聚合,形成新的物质。

在乳液聚合中,除了反应热以外,外加能量也是必要条件。

通常,反应温度通常在温和范围内,以便于控制反应过程,以便达到期望的结果。

乳液聚合技术有着重要的应用,如制备高分子液晶胶、胶水、油漆等,并可用于防腐保护、制造纤维增强材料、造纸/印刷、涂料和染料等行业。

这种技术可分为两个主要步骤,即乳液合成和乳液聚合。

在乳液合成步骤中,根据原料的活性能量与表面张力,以及内部分子间张力等因素,物质间分子发生结合,形成乳液。

乳液聚合是指在乳液合成步骤之后,加入外加能源,通过物质间的化学反应,改变乳液的结构形成新的物质的过程。

乳液聚合法具有很多优势,如反应温度低及反应环境温和,不会产生有害物质,有利于节省原料成本和经济性,制备的产品性能稳定,表面洁净等优点。

乳液聚合法既可以用于制备高分子材料,也可以在分子水平上用于合成有机小分子,这在控制分子结构、促进分子间相互作用以及提高产品性能等方面都有着广泛的应用。

例如,乳液聚合可以用于制备水凝胶,糊精液晶胶等高分子材料,以及用于有机合成的树脂中。

另外,乳液聚合可以应用于有机染料的合成,以及有机氟化物和阻燃剂等特种材料的制备。

从上述内容可以看出,乳液聚合法不仅可以用于制备高分子材料,还可以用于制备多种有机小分子材料,应用十分广泛。

乳液聚合法的进一步发展有望使这项技术在更多领域得到更多的应用,从而为人类社会发展带来更多的利益。

乳液聚合制备氨基硅油乳液及微乳液的工艺

探讨

乳液聚合制备氨基硅油乳液及微乳液

氨基硅油乳液是一种复杂的混合乳液,是由多种有机金属和无机盐组

成的离子混合物,具有良好的加工性能和润滑性能,被广泛应用于液

压驱动、悬浮剂、增塑剂、表面活性剂等。

本文通过乳液聚合方法制

备氨基硅油乳液和微乳液,并对制备过程进行探讨。

步骤一:首先,将氨基硅油、含水醇类和其它有机溶剂混合溶解,反

复搅拌使之保持均匀混合。

步骤二:其次,加入表面活性剂,再用离心机不断地调节pH值,调节

到所需的值。

步骤三:然后,按一定比例加入合成乳化剂,并采用离心法均匀搅拌,来形成显著的乳液聚合。

步骤四:最后,采用加压粉碎法制备出微乳液,对乳液进行加压破碎,使其分散形态变小,由氨基硅油乳液聚合制备的微乳液粒度可以达到

1-50μm之间。

通过乳液聚合制备氨基硅油乳液和微乳液,具有制备成本低、成膜形

式灵活、分散性可控等优点,可以有效替代传统制备方法。

由于氨基

硅油乳液具有良好的多功能性和润滑性能,因此,该乳液聚合制备方

法也可以应用于其他乳液系统中,在制备润滑剂、悬浮剂、增塑剂、

表面活性剂等领域有很大的发展潜力。

综上所述,利用乳液聚合方法制备氨基硅油微乳液的工艺具有良好的加工性能和成膜形式控制,并且可以在短时间内大量生产出高粒度的微乳液,这对于工业生产具有非常重要的意义。

阐述乳液聚合生产及后处理工艺的流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改,请根据实际需要进行相应的调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,如想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!乳液聚合生产与后处理工艺的深度解析乳液聚合是一种重要的高分子合成方法,广泛应用于各种聚合物的制备,如丙烯酸酯、苯乙烯等。

乳液聚合技术本页仅作为文档封面,使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March乳液聚合新技术的研究进展摘要:乳液聚合方法具有广泛的应用范围,近期几年备受关注。

本文首先介绍了乳液聚合的基本情况,并着重介绍了一些新的乳液聚合方法和研究成果。

关键词:乳液聚合;进展前言:乳液聚合技术的开发始于本世纪20年代末期,当时就已有和目前生产配方类似的乳液聚合的专利出现。

30年代初,乳液聚合已见于工业生产。

随着时问的推移,乳液聚合过程对商品聚合物的生产具有越来越大的重要性,在许多聚合物如合成橡胶、合成树脂涂料、粘合剂、絮凝剂、抗冲击共聚物等的生产中,乳液聚合已经成为主要的生产方法之一,每年通过该方法制作的聚合物数以千万吨计。

【1】1.乳液聚合基本情况1.1乳液聚合定义生产聚合物的方法有四种:本体聚合、溶液聚合、悬浮聚合及乳液聚合。

乳液聚合是由单体和水在乳化剂作用下配制成的乳状液中进行的聚合,体系主要由单体、介质(水)、乳化剂及溶于介质(水)的引发剂四种基本组分组成。

目前的工业生产中,乳液聚合几乎都是自由基加成聚合,所用的单体几乎都是烯烃及其衍生物,所用的介质大多是水,故有人认为乳液聚合是指在水乳液中按照胶柬机理形成比较独立的乳胶粒中,进行烯烃单体自由基加成聚合来生产高聚物的一种技术。

但随着聚合理论的逐步完善,对乳液聚合比较完整的定义应该为:乳液聚合是在水或其他液体作介质的乳液中,按照胶束理论或低聚合物机理生成彼此孤立的乳胶粒,并在其中进行自由基加成聚合或离子加成聚合来生产高聚物的一种聚合方法。

乳液聚合体系至少由单体、引发剂、乳化剂和水四个组分构成,一般水与单体的配比(质量)为70/30~40/60,乳化剂为单体的 0.2%~0.5%,引发剂为单体的0.1%~0.3%;工业配方中常另加缓冲剂、分子量调节剂和表面张力调节剂等。

所得产物为胶乳,可直接用以处理织物或作涂料和胶粘剂,也可把胶乳破坏,经洗涤、干燥得粉状或针状聚合物。

丙烯酰胺类单体的乳液聚合丙烯酰胺类单体的乳液聚合是一种重要的合成方法,其中丙烯酰胺作为一种优秀的单体,具有良好的物理和化学性质,广泛应用于合成高分子材料的领域。

本文将对丙烯酰胺类单体的乳液聚合进行详细的介绍和讨论。

第一部分:乳液聚合概述乳液聚合是一种重要的合成方法,其基本原理是通过溶剂的作用,使单体在乳液中均匀分散,并在适当的条件下发生聚合反应。

相较于传统的溶剂聚合方法,乳液聚合具有许多优点,如操作简便、反应条件温和、产物纯度高等。

第二部分:丙烯酰胺类单体的乳液聚合机理乳液聚合的关键是乳化剂的选择和聚合条件的控制。

对于丙烯酰胺类单体来说,乳化剂主要是阴离子型表面活性剂,如十八烷基磺酸钠、烷基苯磺酸钠等。

这些乳化剂可以使单体在水相中形成稳定的乳液,并保持较高的分散度。

聚合过程中,丙烯酰胺单体会与引发剂反应,生成自由基,从而引发聚合反应。

引发剂的选择是乳液聚合的关键,目前常用的有过硫酸铵、过硫酸钾等。

此外,还需要考虑温度、pH值等因素对聚合反应的影响。

第三部分:丙烯酰胺类单体的应用丙烯酰胺类单体乳液聚合产生的聚合物在各个领域具有广泛的应用。

其中,丙烯酰胺-丙烯酸共聚物被广泛应用于颜料、涂料、油漆等领域;丙烯酰胺-丙烯酸盐共聚物具有优异的吸水性能,可用于水凝胶、医疗材料等领域;丙烯酰胺-甲基丙烯酸甲酯共聚物可用于纺织品、纸张等领域。

第四部分:丙烯酰胺类单体的乳液聚合的优缺点乳液聚合具有以下优点:(1) 可在水溶液中进行,无需使用有机溶剂,符合环保要求;(2) 操作简便,适合工业化生产;(3) 聚合过程中可以控制聚合物的粒径和分散度,可以调节聚合物的性质。

然而,乳液聚合也存在一些限制性因素:(1) 乳化剂的选择和使用方法比较复杂,需要进一步优化和探索;(2) 聚合物的分散度和分子量分布范围较广,有待进一步改进。

结论丙烯酰胺类单体的乳液聚合是一种重要的合成方法,其通过选择适当的乳化剂和聚合条件,可以得到分散性好、稳定性高的聚合物。

乳液聚合班级:高分0942 姓名:冯会科学号:200910211239乳液聚合(emulsion polymerization)是在乳化剂的作用下并借助于机械搅拌,使单体在水中分散成乳状液,由引发剂引发而进行的聚合反应。

乳液聚合是高分子合成过程中常用的一种合成方法。

乳液聚合体系至少由单体、引发剂、乳化剂和水四个组分构成,一般水与单体的配比(质量)为70/30~40/60,乳化剂为单体的0.2%~0.5%,引发剂为单体的0.1%~0.3%;工业配方中常另加缓冲剂、分子量调节剂和表面张力调节剂等。

所得产物为胶乳,可直接用以处理织物或作涂料和胶粘剂,也可把胶乳破坏,经洗涤、干燥得粉状或针状聚合物。

乳液聚合的发展自由基聚合反应是聚合物生产中应用最为广泛的方法之一,乳液聚合则是由单体和水在乳化剂作用下配制成的乳状液中进行的聚合,体系主要有单体、水、乳化剂和引发剂四种基本组分构成。

乳液聚合技术萌生于上世纪早期,一般公认最早见于文献的是德国Bayer公司的H.Hofmann的一篇关于异戊二烯单体水乳液的聚合专利。

30年代见于工业生产,40年代Harkins定性地阐明了在水中溶解度很低的单体乳液聚合机理。

后来,Smith和Ewart,建立了定量的理论,提出了乳液聚合的三种情况及乳液聚合过程的三个阶段,即乳胶粒生成阶段(阶段I)、乳胶粒长大阶段(阶段II)及乳液聚合完成阶段(阶段III),这一理论被视为乳液聚合的经典理论。

此后乳液聚合成为研究热点。

随着乳液聚合理论的发展,乳液聚合技术也在不断的发展和创新。

关于常规乳液聚合目前研究主要集中在:多组分乳液聚合体系的研究、合成高固含量的乳胶、反应型乳化剂的使用等方面。

另外,在传统乳液聚合工艺的基础上,目前国内外已开发出无皂乳液聚合、细乳液聚合、反相乳液聚合、分散聚合和微乳液聚合等新的聚合工艺。

从本质上来说,这些新的聚合技术与乳液聚合有着共同的特征,即都是分隔体系的聚合反应,有着共同的一些优点。

乳液聚合—聚合机理从历史上看,乳液聚合机理主要有以下三个:1,1945年W.D.Harkins提出的胶束理论。

在当时的情况下,对于乳液聚合机理有两种看法,即机械搅拌形成的单体液滴聚合形成粒子以及单体相与水相界面形成粒子。

W.D. Harkins担任美国橡胶研究所的所长,在他的组织下,首先实验证明了普通的机械搅拌不可能使油性苯乙烯形成乳液聚合后大小的聚苯乙烯粒子,同时从能量的角度考虑,理论上普通机械搅拌也不可能提供足够维持那么小粒子所需的表面能。

其次,他们做了一个将苯乙烯蒸汽通过含引发剂(H2O2)水溶液的实验,发现也可以形成粒径较大的粒子。

他们认为苯乙烯蒸汽与水溶液之间不存在界面,因而,界面形成粒子的说法是错误的。

同时由于生成的粒子较大,所以,他们得出结论单体液滴形成的粒子粒径一定很大。

在此基础上,W.D. Harkins提出了胶束理论,即当乳化剂分子浓度超过临界胶束浓度时,则从水相中沉淀出来形成胶束。

W.D. Harkins认为乳液聚合后的粒子是胶束中的单体聚合形成的。

聚合过程(见图1)是:在单体相与水相之间存在一个扩散层;胶束进入扩散层,单体分子扩散进入胶束;胶束捕获水相中的自由基聚合。

图1但是,Harkins没有给出其动力学模型,因而,该机理没有引起太多的议论,直到1948年,Smith-Ewart依据Harikins的胶束理论建立了一系列的计算粒子数及聚合动力学模型后,该机理才被广泛讨论,并命名为Harkins胶束成核理论。

但是,其原来的说法也被篡改成图2中的说法(也是教科书书中常见的说法),即,取消了界面扩散而代之以单体分子从单体相扩散进入水相,然后,水相中的单体分子扩散进入胶束。

这种说法在热力学上是非常有争议的,尤其是象苯乙烯这种难溶性单体,依靠扩散,它在水相中浓度不可能支持粒子中所需的高单体浓度。

另外,Smith-Ewart将乳液聚合动力学分成三个阶段,即成核阶段(Interval I)、等速聚合阶段(Interval II)以及减速聚合阶段(Interval III),聚合动力学模型也主要处理等速聚合阶段的动力学问题。

但是,现在的实验结果证明,以前认为的等速阶段可能是实验误差造成的,在绝大多数情况下,聚合过程没有等速过程,而是存在两个最大速度(图3)。

图2图 3 2, Tsai和Fitch的均相成核机理(又称水相发生机理)。

这个机理是在1970年代无皂乳液聚合成功后提出的,因为无皂乳液聚合前,体系中没有传统的乳化剂分子,因而胶束成核机理受到了挑战。

他们认为,溶解在水相中的单体分子被同在水相中的引发剂分子引发、聚合形成低聚物,这些低聚物在水中的溶解度随分子链的增长而降低,当达到临界链长时便从水相中沉淀出来形成前驱体(precursor),然后,这些前驱体相互凝聚形成稳定的核。

其后,聚合过程完全与胶束成核机理相同。

顺便提一下,由于有了均相成核机理,所以,前面的胶束成核机理又被称作为异相成核机理。

支持这一机理的唯一实验证据就是光散射结果:在聚合前期,粒子数急剧增加,达到某个峰值后,急剧减少,然后粒子数恒定。

3,Ni Henmei等2001年提出的(亚)微液滴成核机理。

如图4所示,他们认为,所有通过聚合方法得到的微粒子,如乳液聚合、沉淀/分散聚合、悬浮聚合、微乳液聚合等等都是由单体(亚)微液滴中单体聚合形成的。

在单体相与水相之间的界面受到扰动,或者溶解在水相中的单体由于温度或其他因素变化的影响,溶解度降低,都可产生单体(亚)微液滴(图4 b,II)。

这些单体液滴在通常情况下由于Ostwald成熟效应会再次回到单体相(c,IV),但是,在有预先添加的乳化剂分子或者当时形成的表面活性低聚物存在的情况下,这些液滴会吸附这些分子,或者被这些分子吸收从而得到一定的热力学安定性(d,III)。

这时,如果存在短链自由基的话,那么,即可引发单体液滴聚合形成核。

单体的传递是依赖于粒子与单体微液滴结合(e,VI),以及粒子与单体相的直接碰撞(V)。

另外,该机理还指出,当单体相液滴的粒径减小到界面的扰动不足以产生单体微液滴的情况下,单体液滴可以直接捕获自由基形成粒子。

这个机理支持的实验基础是准静态无皂乳液聚合的实验结果。

在非常微弱的搅拌条件下,水相中不能形成微粒子;初始的聚苯乙烯微粒子是在单体与水相的界面形成,然后,沉降到水相中。

在聚合一段时间后,界面会形成一层聚合物膜层,阻止了单体向水相中的扩散,粒子生成及其中的聚合因均停止。

另外,该机理与化工萃取等的物质传输过程理论也是一致的。

图 4典型的乳液聚合生产工艺及设备糊状聚氯乙烯的生产工艺与设备:聚氯乙烯树脂最古老的生产方法就是远在1931年德国法本公司采用的乳液聚合法,聚氯乙烯的工业化生产甚至在1950年仍然是以乳液法为主要生产方法,悬浮法是后来发展起来的。

目前,乳液聚合的聚氯乙稀占聚氯乙稀总量约10%左右。

氯乙烯乳液聚合主要特征是:(1)聚氯乙烯乳胶粒径一般在0.2μm以下,分散极细,在工业上发展了乳液种子聚合方法,可以达到使乳胶粒径增大的目的。

(2)乳胶粒的数目随乳化剂浓度的变化而急剧变化,但与聚合速率的变化相对而言则很小。

(3)粒子数目与引发剂浓度无关,但反应速度随引发剂浓度的增加而增加。

(4)乳液聚合产物的分子量与相同反应条件下悬浮聚合法产物的分手量相似,主要与反应温度有关。

(5)聚合转化率达到70~80%左右时,一般会有自动加速效应产生(通常称为翘尾巴),从而得到高分子量的高聚物。

氯乙烯种子乳液聚合法的原理:种子乳液聚合法——在乳液聚合系统中,如果已经有已生成的高聚物胶乳微粒存在,当物料配比和反应条件控制适当时,单体原则上仅在已生成的为了上聚合,而不生成新的微粒,即仅增大原来微粒的体积,而不增加反应体系中微粒的数目,在这种情况下,原来的微粒好似种子,因此这种聚合方法称为“种子乳液聚合法”。

氯乙烯种子乳液聚合法的物料组成;利用种子乳液聚合法法制造聚氯乙烯糊状树脂常常利用二种规格的乳液作为种子,即第一代种子和第二代种子。

所制成的聚合物乳液直径呈双峰分布,这样即可以降低增塑剂的吸收量,又可改善树脂的加工性能。

用不加种子的乳液聚合法制成的乳液称为第一代种子,而在第一代种子的基础上继续聚合所制成的乳液成为第二代种子。

1、制备第一代种子乳液和第二代种子乳液的配方氯乙烯种子乳液聚合的配方:2、氯乙烯种子乳液聚合的工艺和设备:(1)物料准备与配制十二烷基硫酸钠用软水在50℃下配制并泵送至计量槽待用;过硫酸钾用软水在不超过30 ℃下配制并泵送至计量槽待用;氢氧化钠用软水常温下配制并泵送至计量槽待用;软水及单体泵送至计量槽待用(2)种子的制备从计量槽向种子釜中分别加入软水、乳化剂溶液,开动搅拌使其混合;从计量槽向种子釜加入部分单体,使其充分乳化;向种子釜夹套通入热水,升温至50℃;向种子釜加入引发剂,滴加单体并控制滴加速率来控制反应温度;单体滴加完后保温一段时间,即得到第一代或第二代种子乳液,将种子乳液分别送至乳液贮槽。

(3)种子乳液聚合软水、乳化剂由计量槽加入聚合釜,用碱液调pH值为9~10.5,再泵送第一、第二代种子进入聚合釜;聚合系统抽真空并充氮气,反复三次;规定量的单体由计量槽泵送至聚合釜中,开动搅拌,乳化30min;聚合釜夹套通热水在1h内均衡地升温至反应温度,反应开始,体系压力下降,此时滴加剩余单体和乳化剂溶液,控制反应温度在(48~52)℃±0.5℃。