闻一多先生的说和做

- 格式:doc

- 大小:26.00 KB

- 文档页数:4

闻一多先生的说和做闻一多先生的说和做篇一这是一篇十分精粹的散文,诗人以充沛的感情,精譬的语言来表现闻一多先生的崇高品格及他的革命精神。

可以说文章的内容不是十分难,但事例是以概括性的语言来叙述的,这需要学生认真品读后才能捕捉,这篇文章的精彩是语言,诗意化的语言含蓄、凝炼是最为值得学生品味的。

而闻一多先生的精神也是学生需要学习的。

因此,本节课的高潮部分在触摸人物灵魂,感知人物精神内涵。

这一教学设想起到了人文素养教育作用。

也是本节课最成功之处。

是本节课的最大的亮点之一。

其次,采取老师引导,学生自主、合作、探究的教学方式,学生真正成为了课堂的主人。

这可从实际的教学中,学生投入的热情程度和解答问题的质量上得到了明证。

在第一大块引导的教学过程中,我注重了对某些词语的品味、某些语段的反复朗读,让学生加深理解、体会、感悟。

这在教学实际中也充分得到了体现,但在引导学生讨论作为卓越的学者第二大块上,朗读不够充分,品味的时间较匆促。

这是这堂课中的一个小小的遗憾。

因为这篇课文语言是诗化的语言,而这诗化的语言又特别集中在这一部分,实际上我在备课的当下和课堂的实际操作上,我已经注意到了这一特点,并作了详细的朗读文本、体验语言情思的教学设计,也付诸于实践;但实际操作上由于时间关系而漠视了有些语言的咀嚼和品味。

是的,应该多朗读、多品味,通过语言走入文本,感受作者的情思和闻先生的思想,让学生用自己的认知触摸文本的情思,用自己的思想去碰撞文本的思想,用自己的心灵倾听闻先生的呐喊。

这在以后的教学中应该进一步加强的。

再次,在导入新课时,我也是十分注意。

由于,我们班的孩子还是第一次看到这么多的老师来听课,心里或多或少有些紧张。

于是我采用鼓励的方式进入教学,效果较好。

(导入语:今天,有这么老师来我们班做客,对同学对老师来说,真是一件幸福的事。

让我们以热烈的掌声欢迎各位老师的到来,同时,也把这掌声送给自己,希望这节课老师和同学们能共同交流,共同成长)。

闻一多先生的说和做反思闻一多先生是中国近代著名的教育家、文化人和爱国者,他以其崇高的品质、卓越的才华和坚定的理想而备受人们尊敬和敬仰。

然而,他的言行并非绝对完美,也有一些值得反思的地方。

本文将从他的个人生平和作为教育家的角色两个方面进行反思。

首先,闻一多先生的个人生平存在一些不足之处。

在二十世纪初,中国正经历着动荡的时期,社会风气不太稳定。

闻一多先生也不能免俗地被这种时代的影响所塑造。

在他早年的一些言行中,可以看到一些胆怯和保守的倾向。

他曾在一些场合避谈政治话题,尤其是反对国民党政府的不公平和专制。

这种回避与他后来坚定的民主主义信仰形成了鲜明的对比,但也展现出他在早年对自己的懦弱和畏罪心态的妥协。

同时,闻一多先生的人际关系也有一些瑕疵。

他与许多自由主义、进步主义的同仁保持了良好的合作关系,但却与一些社会主义者和右翼人物发生过争执和摩擦。

尤其是在上海交通大学担任校长期间,他与一些左翼教授对抗,导致了一些不必要的矛盾和摩擦。

虽然可以理解他对于坚守自己的理念和立场的追求,但对于一个为了教育事业而奋斗的人来说,和谐合作的能力也是至关重要的。

闻一多先生在这方面可能有些欠缺,值得我们进行反思。

其次,闻一多先生作为一位教育家,也有一些值得反思的地方。

尽管他致力于推动中国教育的现代化和民主化,但在一些具体行动上,却出现了一些偏差。

比如他在上海交通大学任校长期间,过分强调纯粹学术研究的重要性,忽视了学生的全面发展和社会实践的重要性。

这种偏重学术而忽视实践的倾向,有可能导致学生们在面对实际问题时缺乏应对能力。

此外,闻一多先生作为教育家的思想方法也值得我们进行反思。

尽管他主张培养学生的批判思维和独立人格,但却忽视了对于传统文化和价值观的尊重和传承。

他往往将传统文化视为束缚人思想的桎梏,主张要彻底超越传统,追求雄心勃勃的自由和民主。

然而,在这样的思想观念下,很容易产生对于传统文化的偏见和忽视,导致了历史文化的断层和价值观的缺失。

闻一多先生的说和做这篇文章记叙了闻一多先生的主要事迹,表现了他的崇高品格,高度赞扬了他的革命精神。

白话文的小编精心为您带来了闻一多先生的说和做优秀10篇,希望可以启发、帮助到大家。

闻一多先生的说和做篇一《闻一多先生的说和做》一课内容丰富,意蕴深刻,但我教得较为轻松。

主要是注意了五个方面:一是抓住了课文词汇量丰富的特点,指导学生借助工具书自主学习,达到会释意、会运用。

二是抓住文章充满生命情感、具有号召力和感染力的特点,引导学生通过阅读深刻体味文章语言的美感和气势,反复揣摩作者的情感。

三是尊重学生的认知实际,打开学生发问的闸门和思维通道,引导学生进入作者的情感世界,自主、大胆地探究。

四是准确地把握教学的动态过程,敏锐地捕捉学生思维的闪光点,介入学生的发问和回答,拓展学生的问题内涵,交给学生解决问题的钥匙,帮助学生化解课文的重点、难点。

2、提倡合作学习不能忽视学生的独到思考。

合作学习必须在学生充分阅读、思考的基础上进行合作学习,否则,由于学生对课文的理解还不深入,认识也不很深刻,小组合作加工整理的结果与所得也是肤浅的、片面的,这样的合作只是给个别优生提供展示的机会。

4、探究性学习是指学生在老师的指导下通过自主的尝试、体验、实践,主动发现问题、解决问题,升华认识,学会学习。

课堂上探究性学习主要体现在探究性阅读上,学生在教师的引导下对文本的深层含义进行开放性的,多元化的探究活动。

闻一多先生的说和做篇二教学目标:1.掌握生字、生词、理清思路,概括课文内容。

2.指导学生反复朗读,从闻一多先生的说和做中感悟他的崇高品格和革命精神。

3.学习本文叙述中融入抒情、描写和议论的表达方式的方法。

教学重点:表达方式的运用及其作用,以及如何精选典型事例。

教学难点:品味生动形象的语言自学内容:1、读课文,掌握生字、生词。

2、查找臧克家、闻一多的资料。

3、从课文中找出能表现闻一多先生形象的句子。

第一课时一、导入伟大领袖毛主席在《别了,司徒雷登》一文中指出:“许多曾经是自由主义者或民主个人主义者的人们,在美帝国主义及其走狗国民党反动派面前站起来了,闻一多拍案而起,横眉怒对国民党的手枪,宁可倒下去,也不愿屈服。

闻一多说和做事例闻一多说和做的一两个事例事例:1、1925年夏,闻一多从美国留学归国。

走下海轮,诗人难以抑制心头的兴奋,把西服和领带扔进江中,急切地扑向祖国怀抱。

然而,等待他的,却是无边的黑暗和奇耻大辱,放眼家国故园,山河破碎,风雨如磐,豺狼当道,列强横行,祖国母亲被瓜分割占。

诗人悲愤地写下了诗歌《发现》,并旋即在《现代评论》上发表了著名的爱国诗篇《七子之歌》。

2、七子尽泪下,诗人独悲歌。

闻一多目睹“国疆崩丧,积日既久”,有感于神州故土“失养于祖国,受虐于异类”,“因择其中与中华关系最亲切者七地,为作歌各一章,以抒其孤苦亡告,眷怀祖国之哀忱,亦以励国人之奋兴云尔。

”诗人激荡在诗行间的热爱祖国、热盼统一的浓烈情感立即在读者中引起了强烈反响。

1937年抗战开始,他在昆明西南联大任教。

抗战八年中,他留了一把胡子,发誓不取得抗战的胜利就决不剃去,表示了抗战到底的恒心。

3、据吴宗济的《补听集》记载,闻先生有一手篆刻的功夫,于是就在公路旁摆起了“地摊”,为别人刻图章。

当时在昆明中央研究院语言历史研究所任职的吴宗济回忆说,他亲眼见到闻一多在路旁的草地上铺了一块旧布,上面放上十几方图章石和刻章。

盘膝半蹲半坐在一个小板凳上,等待生意上门。

彼时的闻先生面容清瘦,长发短须,虽然生活落魄至斯,却仍显露出一身傲骨,让人感慨不愧是一代文学大家的气派。

吴宗济当时未敢惊动闻一多先生,便低头而过。

闻一多的眼睛是高度近视,自然也就没看到吴宗济的身影。

闻一多先生身为一代文豪,真可谓“上得课堂,守得街旁”,他自力更生的优秀品质和能屈能伸的豁达精神,永远值得后世学习和称颂。

4、1945年12月1日,昆明发生国民党当局镇压学生爱国运动的一二一惨案,闻一多亲自为死难烈士书写挽词:“民不畏死,奈何以死惧之”。

出殡时,他拄着手杖走在游行队伍前列,并撰写了《一二一运动始末记》,揭露惨案真相,号召“未死的战士们,踏着四烈士的血迹”继续战斗。

5、1946年6月29日,民盟云南支部举行社会各界招待会,他在会上宣布民盟决心响应中共的号召,坚持“民主团结、和平建国”的立场,号召“各界朋友们亲密地携起手来,共同为反内战、争民主,坚持到底!”6、1946年7月11日,民盟负责人、著名社会教育家、当年救国会七君子之一的李公朴,在昆明被国民党特务暗杀。

闻一多先生的说和做概括闻一多先生是一位重要的中国现代文化名人,他的言行举止可以概括如下。

闻一多先生的说:1.呼吁思想解放:闻一多先生主张思想的自由和独立思考,反对受到传统观念束缚,提倡开放的思维方式。

2.强调个人独立性:他鼓励个人保持独立的立场和自主性,主张对权威和传统观点进行怀疑和批判,并倡导追求个人的真实自我。

3.崇尚艺术与美:闻一多先生高度重视艺术和美的价值,认为艺术是生活的重要组成部分,能够提升人的精神境界和审美情趣。

4.追求人文关怀:他关注人们的生活和命运,强调人文关怀和对弱势群体的同情与支持。

他对社会不公和人民苦难表示担忧,并尝试通过文学和教育改善社会。

5.倡导进步与改革:闻一多先生积极推动科学、教育和社会制度的进步与改革,鼓励年轻一代积极参与社会变革,努力实现国家的繁荣和进步。

闻一多先生的做:1.重要的文学家:作为一位重要的文学家,闻一多先生以他的诗歌和散文作品赢得了广泛的赞誉和尊重。

他的作品风格独特,融合了传统文化和现代思想,表达了对人性、自然和社会的深刻思考。

2.教育家与学者:作为一位在学术领域有影响力的教育家与学者,闻一多先生致力于推动中国教育的进步。

他担任过教育机构的重要职务,并提出了许多具有启发性的教育理念和观点。

3.积极参与社会运动:闻一多先生积极参与了中国的社会运动,特别是在五四运动期间,他以鲜明的个人立场和言论发声,对社会变革和进步做出了积极的贡献。

4.推动文化与社会发展:闻一多先生通过自己的文学创作和思想倡导,努力推动了中国文化和社会的发展。

他的作品和思想对后世产生了深远的影响,给予了人们启示和思考。

总的来说,闻一多先生以他的言行举止展现出了对思想自由、个人独立、艺术美感、人文关怀和社会进步的追求和关注。

通过他的作品和行动,他留下了重要的文化遗产,为中国的现代化进程做出了积极的贡献。

闻一多先生的说和做闻一多先生,是中国现代史上一位杰出的教育家、思想家和翻译家。

他的一生充满了智慧和勇气,为中国文化和教育事业做出了卓越的贡献。

本文将从他的言行举止来了解闻一多先生。

一、言辞犀利而富有哲理闻一多先生的言辞犀利,富有哲理。

他善于运用修辞和比喻,使得他的文章充满力量和思考。

例如,他曾经说过:“人们总是在意结果,却常常忽略了过程。

其实,过程同样重要。

”这句话简短明了,却意味深长,启发人们要重视过程中的每一个环节。

他还曾经说过:“读书应有多层次,如人的立场一样,至少要超过自己本身的立场。

”这句话告诉我们读书应该超越自己的观点,不断追求新的知识和思考。

闻一多先生的言辞还常常带有一种正直和勇气的味道。

他在教育和社会问题上发表意见时,常常勇敢地站在道德和公正的一方,坚守自己的原则。

例如,他曾经公开批评过某些教育制度的缺陷,提倡教育的改革与进步。

他的言辞不仅有力地表达了他自己的观点,也激发了无数人对教育的反思和改进。

二、行为端正,坚守原则闻一多先生的行为端正,他追求真理,维护正义。

他的一生充满了对知识和道德的追求。

他严格要求自己,对待学术和教育事业一丝不苟,不轻易妥协。

闻一多先生还十分尊重学术规范和道德准则,他注重倾听他人的意见,虚心接纳不同的观点,并在谈判和决策中坚持原则,坚守公正和公正。

闻一多先生的坚守原则也体现在面对挑战和压力时。

他曾经在艰难的时刻坚持自己的信仰,不屈不挠地捍卫了自己的理念。

这种坚持和勇气激励了身边的人,也为后来者树立了榜样。

三、影响深远,跨界合作闻一多先生的影响不仅仅局限于教育领域,他还积极参与和推动各个领域的合作与发展。

他与不同领域的学者和专家合作,促进了学科的发展和学术的繁荣。

他不拘一格,跨界合作,不断拓展自己的知识面和影响力。

闻一多先生还积极倡导国际交流与合作,他与世界各国的学者和教育家保持密切的联系,促进了中国与世界的文化和学术交流。

他在国际舞台上展示了中国学者的风采和智慧,引起了广泛的关注和赞扬。

初一下册《闻一多先生的说和做》原文及教案(7篇)学习目标篇一1、整体把握课文,领会文章的思想内容。

2、理清文章思路,把握文章严谨的结构,理解过渡段的作用,逐步提高阅读能力。

3、理解文中艰深语句的含义,深层体会闻一多先生的思想品格。

《说和做-记闻一多先生言行片段》教案篇二学习目标1、检查预习,了解人物。

2、朗读课文,整体感知。

(重点)3、细读课文,探究质疑。

(难点)学习过程目标导学一:检查预习,了解人物。

1、认读理解文中出现的生字词。

?地壳校补赫然函寄漂白仰之弥高锲而不舍潜心贯注炯炯目光目不窥园警报迭起兀兀穷年沥尽心血群蚁排衙迥乎不同气冲斗牛慷慨淋漓2、简介闻一多先生。

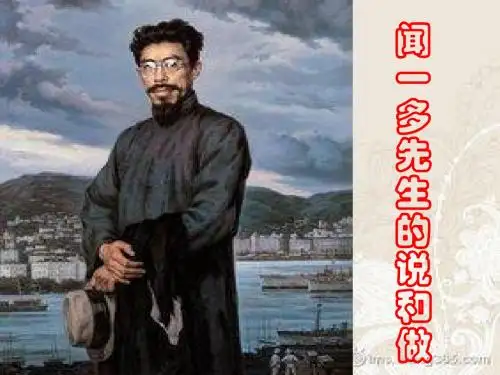

闻一多(1899—1946),本名家骅,著名诗人、学者、爱国民主战士。

1899年生于湖北省浠水县一个“世家望族,书香门第”家庭。

五四运动在清华大学读书时即参加了学生运动。

1922年赴美国芝加哥美术学院学习,后来研究文学。

1925年5月回国后,历任青岛大学、清华大学教授。

1937年抗战开始,他在昆明西南联大任教。

1943年后,因目睹反动政府的贪腐,奋然而起,积极参加反对独裁、争取民主的斗争。

1946年7 月15日被特务暗杀。

闻一多集诗人、学者、民主战士“三重人格”于一生。

3、介绍臧克家。

当代诗人。

1905年生于山东诸城。

从小受家庭影响,喜欢古典诗词和民歌,1932年开始发表新诗,以一篇《老马》成名。

1933年9月,诗人自费出版了第一本诗集《烙印》。

随着《老马》等诗的广泛流传,臧克家被誉为“农民诗人”。

目标导学二:朗读课文,整体感知1、闻一多先生的说和做有什么不同一般人之处??“做了再说”“做了不说”“说了就做”。

2、文章从哪两个方面来写闻一多先生的说和做的??从学者的方面和革命家的方面来写的。

3、综合这两个方面来看,闻一多先生是一个怎样的人?(用课文原话回答)“言论和行动完全一致”或“口的巨人,行的高标”。

4、思考文章可分为几个部分。

闻一多说和做的事例

闻一多是一位著名的文学家和教育家,他的一生经历了许多令人

感动和值得铭记的事情。

以下是几个他说和做的事例。

1. "教育从来都是教书育人并重的"。

闻一多认为,教育不仅仅

是传授知识,更重要的是培养学生的人格和社会责任感。

他非常注重

学生的全面发展,强调学生的思想觉悟、语言表达和文化素养。

他相信,通过教育,人们可以获得更高的生命价值和创造力。

2. "文学是一种精神食粮,它可以激发人们内在的灵感和渴望"。

闻一多鼓励人们通过阅读和写作来培养自己的感受力和创造力。

他自

己也是一位杰出的诗人和作家,他的诗歌反映了他对生命、自由和人

性的深刻理解。

3. "我相信世界上所有的语言都是平等的,没有哪一种语言比其

他语言更高贵"。

闻一多非常关注不同文化之间的交流和理解。

他在

多种语言之间自如地穿梭,能够阅读、写作和讲授多种语言。

他认为,了解其他文化可以帮助人们更好地理解自己,并促进不同文化之间的

对话和融合。

以上是闻一多的一些代表性言行,展现了他作为一位杰出的文化

人和教育家的丰富思想和人文关怀。

《说和做》课文内容《说和做》课文内容《说和做——记闻一多先生言行片段》是“农民诗人”臧克家(zāng kè jiā)的作品,入选人教版初中语文教材时经作者同意更名为《闻一多先生的说和做》,2017年春季改版之后恢复原题目。

以下是小编整理的《说和做》课文内容,欢迎阅读!原文:“人家说了再做,我是做了再说。

”“人家说了也不一定做,我是做了也不一定说。

”作为学者和诗人的闻一多先生,在30年代国立青岛大学的两年时间,我对他是有着深刻印象的。

那时候,他已经诗兴不作而研究志趣正浓。

他正向古代典籍钻探,有如向地壳寻求宝藏。

仰之弥高,越高,攀得越起劲;钻之弥坚,越坚,钻得越锲而不舍。

他想吃尽、消化尽我们中华民族几千年来的文化史,炯炯目光,一直远射到有史以前。

他要给我们衰微的民族开一剂救济的文化药方。

1930年到1932年,“望闻问切”也还只是在“望”的初级阶段。

他从唐诗下手,目不窥园,足不下楼,兀兀穷年,沥尽心血。

杜甫晚年,疏懒得“一月不梳头”。

闻先生也总是头发零乱,他是无暇及此的。

饭,几乎忘记了吃,他贪的是精神食粮;夜间睡得很少,为了研究,他惜寸阴、分阴。

深宵灯火是他的伴侣,因它大开光明之路,“漂白了的四壁”。

不动不响,无声无闻。

一个又一个大的四方竹纸本子,写满了密密麻麻的小楷,如群蚁排衙。

几年辛苦,凝结而成《唐诗杂论》的硕果。

他并没有先“说”,但他“做”了。

作出了卓越的成绩。

“做”了,他自己也没有“说”。

他又由唐诗转到楚辞。

十年艰辛,一部“校补”赫然而出。

别人在赞美,在惊叹,而闻一多先生个人呢,也没有“说”。

他又向“古典新义”迈进了。

他潜心贯注,心会神凝,成了“何妨一下楼”的主人。

做了再说,做了不说,这仅是闻一多先生的一个方面,作为学者的方面。

闻一多先生还有另外一个方面,作为革命家的方面。

这个方面,情况就迥乎不同,而且一反既往了。

作为争取民主的战士,青年运动的领导人,闻一多先生“说”了。

起先,小声说,只有昆明的青年听得到;后来,声音越来越大,他向全国人民呼喊,叫人民起来,反对独裁,争取民主!他在给我的信上说:“此身别无长处,既然有一颗心,有一张嘴,讲话定要讲个痛快!”他“说”了,跟着的是“做”。

中国文学家闻一多先生的说和做优秀范文4、了解闻一多先生的主要事迹,学习闻一多敢说敢做,言行一致的崇高品质和革命精神。

教学重点:1、正确流畅、有感情地朗读课文。

2、整体把握文章内容,学习闻一多崇高品格和革命精神。

教学难点:1、理解本文围绕中心选材和剪裁的方法。

2、理解本文的语言特色。

教学时间:一课时教学过程:一、导入新课二、介绍作家作品三、检查预习1、读准字音2、理解生词。

四、整体感知课文内容1、朗读课文。

2、根据教师提示理清文章结构。

3、深入思考:】中国文学家闻一多先生的说和做优秀范文二1.积累词语。

2.了解臧克家与闻一多,了解写作背景。

过程与方法:1.通过预习法来达到学生掌握生词和解释的目标。

2.通过朗读法初步掌握课文内容。

情感态度与价值观:学习闻一多先生严谨刻苦的治学态度、无私无畏的斗争精神、澎湃执著的爱国热情以及言行一致的高尚人格。

二、教学重点、难点重点:1.让学生熟记词语。

2.正确流畅、有感情地诵读课文。

难点:让学生灵活运用生字词。

三、学法指导1.解释法,运用法,点拨法。

2.比较阅读法。

3.运用多媒体配合教学。

四、教具:PPT课件、黑板、粉笔、教科书五、教学过程导学过程二次复备一,导入新课师:同学们,你们听过七子之歌吗(有些学生可能听过,跟学生提一些问题)。

通过播放《七子之歌》,学生可跟唱,创造情境。

这首歌的作者是闻一多先生,他是近、现代史上一位杰出的人物。

二、作家作品1、作者介绍臧克家,诗人。

1905年生于山东诸城。

从小受家庭影响,喜欢古典诗词和民歌,并目睹农民的苦难生活,引起他深切的同情,这为他后来的诗歌创作,初步奠定了基础。

1932年开始发表新诗,以一篇《老马》成名。

2、臧克家和闻一多臧克家于1930年至1934年在青岛大学学习期间,是闻一多先生的高足,经常出入于闻一多的办公室和家中,向老师请教;闻一多也很赏识臧克家,1932年回清华任教后写信给臧克家说:“得一知己,可以无憾,在青岛得到你一个人已经够了。

一、课文导读

(一)文题诠释

这篇课文的原标题是“说和做——记闻一多先生言行片段”,经作者藏克家先生同意,改成现在这个标题。

两个标题也无本质不同,说话和行动,人人都有,天天都有,很是一般。

但经改后的标题更突出了“闻一多先生”的与众不同——他发表过惊天地、泣鬼神的“最后一次演讲”;他有过震惊了国内外亿万民众的“拍案而起,横眉怒对国民党的手枪,宁可倒下去,不愿屈服”的行动。

所以,文题突出赞颂了闻一多的说和做中表现出来的英雄气概。

(二)谋篇立意

作者用闻一多先生的“说和做”总领全文,上半部分着重写闻一多“做了再说,做了不说”,是“卓越的学者”,下半部分着力写闻一多“说”了就“做”,是“大勇的革命烈士”。

全文采用夹叙夹议的方法记叙了闻一多先生的主要事略,表现闻一多先生说做统一,表里如一的高尚人格。

(三)层次划分

全文共20个自然段,可以分为两部分。

第一部分(第1—7自然段):写闻一多先生潜心做学问,“做了不说”,表现闻一多先生“学者的方面”。

第二部分(第8—20自然段):记叙闻一多先生“作为革命家的方面”“说”了就“做”的特点。

(四)写作特点及借鉴

写作特点

1.结构严谨。

(见《点拨》人教版七下P110“写作技法应用(1)”)

2.精于剪裁。

(见《点拨》人教版七下P110“写作技法应用(2)”)

3.语言生动形象。

本文不仅描写的语言是形象的,叙述和议论的语言也是形象的。

例如“他正向古代典籍钻探”一句,本来是叙述语言,无非是讲闻一多正在钻研古代典籍,但作者不用“研究”一词,而精心地选用了“钻探”,这就包含了比喻,既形象,含义也更丰富了。

并且句式也便成了“向……钻探”,叙述由静态变成动态,给人的印象不再是客观介绍,而是热情的称赞了。

此外,如“吃尽”“消化尽”“炯炯目光……远射……”,“赫然而出”“向……迈进了”“起先,小声说”“向……呼喊”“警报迭起”,等等,都是明显的例子,叙述语言和议论语言的形象化,使文章生动,富于感染力。

借鉴:夹叙夹议的写法。

夹叙夹议是本文在表达上的一大特点。

实际上作者是以议论来结构文章的。

第一、二自然段是第一部分的叙述的纲领,第七段是第一部分的总结,这两处都是议论。

第八、九两段是第二部分的纲,最后一段则是第二部分,也是全文的总结,这两处也都是议论。

此外,这篇文章多次用到

照应,有首尾照应,有行文前后的多次照应,有行文与题目的照应。

这多种方式的照应,使文章的结构严谨,而且形成一种旋律,一种气势,增强了文章的感染力。

而所有这些照应,又几乎全是议论。

由此可见议论在本文叙事中的重要作用。

夹叙夹议这种方法的优点是既摆事实又讲道理,叙和议穿插较自然,笔调显得灵活多变,行文可层层深入,使人便于理解。

二.课文重点难点疑点导析

(一).重难点句子导析

1.(见《点拨》人教版七下P111“1”)

2.他要给我们衰微的民族开一剂救济的文化药方。

导析:这个句子是比拟的说法,是指寻找使我国文化繁荣昌盛起来的方法来振兴我们这个衰微的民族。

自20年代末起,闻一多先生过了十多年“书斋生活”,试图从文化上寻找振兴民族的途径。

这句话表现了他的爱国精神。

3.(见《点拨》人教版七下P111本题“3”)

4.(见《点拨》人教版七下P111本题“4”)

5.他,是口的巨人。

他,是行的高标。

导析:人们常用“说话的巨人,行动的矮子”来讽刺那些只说大话,不办实事、言行不一的人。

因而“口的巨人”似乎只能是贬义了。

但本文作者却把“说大话”和“办实事”统一起来,用“口的巨人”和“行动的高标”来称赞闻一多,称赞他那种既敢于高声说出真理,又肯于以身殉职的伟大精神。

这就形象化地倡导了革命者敢说敢做的人生哲学。

在文章的结尾处,作者以这充满诗意的语言提出这个饱含哲理的主题,给人以激励、鼓舞和感染。

(二)重点段落导析。

(见《点拨》人教版七下P111(二))

(三)疑难解惑

1.这篇短文记叙了闻一多先生的主要事略,选材方面有什么特点?

导析:本文作者在选材方面,讲究材料的典型性,能以少胜多。

对作为“学者的方面”,作者只选取了写作《唐诗杂论》《楚辞校补》《古典新义》三本书的情况加以表现;对作为“革命家的方面”则选取起稿政治传单、群众大会演说、参加游行示威这三件事作为例证。

闻一多先生经历复杂,著作等身,可以论述的是很多很多。

作者只从大量材料中选取了这六件事,就已经把闻一多先生的严谨刻苦的治学态度、无科无畏的斗争精神、澎湃执着的爱国热情、言行一致的高贵人格,都表现出来了。

2.这篇文章在叙述中穿插了哪些形象的描写?这些描写有什么作用?

导析:课文中对闻一多的语言、肖像有许多具体的描写。

例如:炯炯目光、头发凌乱、昂首挺胸、长

须飘飘、目不窥园。

又有细节描写,例如“一个一个大的四方竹纸本子,写满了密密麻麻的小楷,如群蚁排衙”。

凡此种种,能起到具体再现闻一多先生那令人尊敬的高大形象的作用,是他的精神、品格、作风仿佛都成了可以具体感知的东西。

Ⅳ.类文赏析

类文:

誓为自清

清风拂过,掠开那卷散文集,我又见到先生清瘦的面庞,棱角分明,双唇紧闭,透露着一种追求不懈的毅力。

艰辛的半个世纪:流离半世,贫苦半世,追索半世,又与病魔斗争了半世,最终竟在破晓时归去。

在追索的伊始,先生改名为“自清”。

自清,似乎有着不与世俗合污的隐士意境;先生

早年正是凭着对世俗的不满,写下了一篇篇文字清丽而又如同“火山崩裂”的文章。

先生和当时的

许多文人一样,苦苦追索着救国之路,但却没能走上革命的道路。

先生彷徨、迷茫,“觉得心头的阴影

越来越大”,想封闭自我,逃避现实。

但是,先生追求的不是“悠然见南山”的雅趣,不是“往来无白丁”的清高,他求的是家清、国清、天下清,是本着以清正之举救国的路径。

他无法让书斋隐埋了自己,消磨这一生,先生心中永远装着国家民族的危亡,先生永远追求着当初的誓言——自清!

于是,当日本侵略者的屠刀伸向中国的时候,先生立刻抛开了书斋,他再也忍受不了自己的逃避,而且他的思想已转变,他骄傲地宣称:“东亚病夫居然奋起了,睡狮果然醒了,从前只是一大块沃土、一大盘散沙的中国,现在是有血有肉的活中国了。

”先生从中国人民的抗战中找到了道路,他拒绝到蒋府做官,冒险参加了李、闻追悼会,在十三教授宣言中签名,抗议美帝扶植日本并拒领美援面粉……这便是先生“自清”的信念。

无论迷茫、仿徨、不解,先生总算找到归宿了。

他找到了战斗之路,便义无反顾地走了下去。

当初,先生如果做了蒋家的官,也许就有钱治愈胃病,便不会“胃上穿了大洞”而匆匆离去;先生如果领了美援面粉,也许便不会只剩下35公斤的体重而耗尽生命……先生却都没有,他没能亲眼见到那个“有血有肉的活中国”,但找到了真正的自我——自清的“我”。

先生有对联一副:“但得夕阳无限好,何须惆怅近黄昏。

”誓为自清,死而无憾。

问题:1.解释下列词语。

(1)雅趣:

(2)仿徨:

(3)惆怅:

(4)义无反顾:

2.请概括文章的主要内容。

3.朱自清先生的思想经历了怎样的变化过程?

4.先生投身民族救亡运动之后,做了哪些令人敬仰的事情?

5.闻一多先生和朱自清先生都是学者,但他们在说和做的方面,都远远超出了学者的范围,请你从民主革命的方面思考两人的说和做体现了他们怎样的高尚品格。

6.联系本文内容谈谈运用叙议结合写法的好处。

赏析点拨:这篇短文从朱自清先生的改名谈起,写了他由躲到书斋到后来投身民族救亡运动,至死拒绝领取美援面粉,表现了高尚的民族气节和爱国精神。

两文所写的闻一多和朱自清这两位学者,几乎有着相同的经历、走过了相似的人生道路。

两文在写法上也有相同之处:都运用了叙议结合的写法,都表达了对所写人物的敬仰之情。

不同的是立意不同,选材角度不一样,语言风格也迥然有别。