行为疗法

- 格式:rtf

- 大小:138.71 KB

- 文档页数:4

康复六级行为疗法第六章行为疗法第一节概述一、行为疗法的产生与发展经典条件作用:巴甫洛夫操作性条件作用:斯金纳社会学习理论:班图拉二、行为疗法的特点运用学习原理、以实验为基础、只针对当前问题、可操作性强三、行为疗法的基本假设适应性行为是习得的,则非适应性行为也是习得的。

个体可以通过学习来消除那些习得的不良行为或不适应行为,也可以通过学习获得所缺少的适应性行为。

行为治疗就是要“利用通过各种实验而确立的有关学习的原理和范型去克服不适应的行为习惯”(Wolpe,1990)第二节行为治疗的基本理论一、经典的条件作用 1、基本观点 2、基本概念:强化、消退、泛化、分化条件反射的形成与建立——形成特定的S-R关系的获得过程强化——使用某种事物或事件来使特定的行为或反应发生的可能性提高的过程。

在经典性条件作用中,无条件刺激与条件刺激在时间上反复结合呈现就起着强化的作用,促成了条件作用的形成;消退——只给予条件刺激物,而不给予强化物的刺激时,条件反应的强度就会逐渐下降,直至不再出现条件反应。

泛化——个体把习得的经验扩展运用到其他过程。

分化——有机体面对环境中的信息包括较为相似的信息,能把对自己有意义的信息与其他信息区分开来,并只对前者作出相应的行为反应。

二、操作性条件作用 1、基本观点 2、基本概念强化:正强化、负强化惩罚:正性惩罚、负性惩罚消退。

(一)强化操作性条件作用中有两种强化:阳性强化呈现的刺激物是积极的、令人喜欢的,能产生使该行为发生的可能性提高的效果。

阴性强化消极的、令人厌恶的刺激物,作为行为结果即偶联事件是移开或取消这样的刺激物,使该行为发生的可能性提高的效果。

(二)惩罚使用某种事物或某个事件来使特定的行为或反应发生的可能性减少甚至降低至零的过程。

阳性惩罚呈现消极的、令人厌恶的刺激物,能产生使行为发生的可能性减少的效果。

阴性惩罚移开或取消积极的、令人喜欢的刺激物,使行为发生可能性减少的效果。

(三)消退消退,是指特定的行为或反应因得不到持续强化而导致其发生的频率下降或发生的可能性消失。

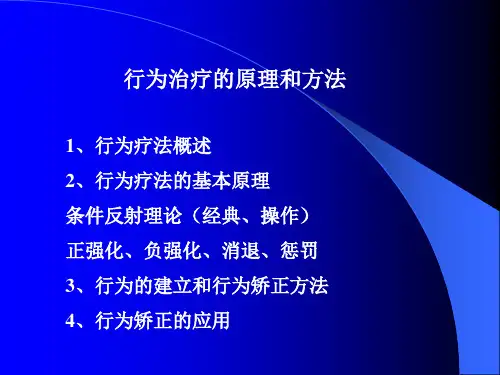

行为疗法行为疗法与其它心理疗法的区别在于:行为疗法是以心理学中有关学习过程的理论和实验所建立的证据为基础的。

与传统的心理治疗相比,它具有更高的科学性和系统性,可以进行客观的科学检验、演示和量化,即使重复试验也可得出同样可靠的结果,有一整套定型化的治疗形式,有坚实的理论根据和大量的实验证明。

所以临床效果更为显著和稳定。

行为疗法理论认为,人的行为,不管是功能性的还是非功能性的、正常的或病态的,都经学习而获得,而且也能通过学习而更改、增加或消除。

学习的原则就是受奖赏的、获得令人满意结果的行为,容易学会并且能维持下来;相反,受处罚的、获得令人不悦结果的行为,就不容易学会或很难维持下来。

因此,掌握了操作这些奖赏或处罚的条件,就可控制行为的增减或改变其方向。

在此基础上,行为疗法提出了相应的以下两点基本假设:第一,如同适应性行为一样,非适应行为也是习得,即个体是通过学习获得了不适应的行为。

但要注意,并非所有的行为变化都是学习得来的。

第二个,个体可以通过学习获得所缺少的适应性行为。

行为疗法主要包括系统脱敏疗法、厌恶疗法、满灌或冲击疗法、阳性强化疗法、发泄疗法、逆转意图疗法、阴性强化疗法、模枋疗法、生物反馈疗法等。

上述各种行为疗法的共同特点是:(1)治疗只能针对当前来访者有关的问题而进行,至于揭示问题的历史根源、自知力或领悟,通常认为是无关紧要的;(2)治疗以特殊的行为为目标,这种行为可以是外显的,也可以是内在的。

那些要改变的行为常被看作是心理症状的表现;(3)治疗的技术通常都是从实验中发展而来,即是以实验为基础的。

(4)对于每个求治者,施治者根据其问题和本人的有关情况,采用适当的行为治疗技术。

行为疗法的实施,首先应通过选择,明确认定想更改、除去或养成的行为,如社交恐怖、广场恐怖、焦虑症等,然后就其治疗目标的行为性质,选择一套可描述的事先拟定的治疗策略与方法进行治疗。

行为治疗不关心所谓“潜意识”或“内在精神的症结”,也不管病情发生的动态和因果关系,而是把着眼点放在当前可观察的非适应性行为上。

认知行为疗法的方法

认知行为疗法(Cognitive Behavioral Therapy, CBT)是一种常用的心理治疗方法,它通过帮助个体关注和改变思维模式、情绪和行为,来改善心理健康问题。

以下是一些常见的认知行为疗法的方法:

1. 认知重构:认知重构是CBT的核心技术之一,通过帮助个体识别和改变负性、不合理的思维模式来改善情绪和行为。

这包括错误的认知、歪曲的思维方式以及消极的自我对话。

治疗师会帮助个体识别这些思维模式,并教他们如何用更积极合理的方式看待问题。

2. 情绪调节技巧:CBT还包括一系列的情绪调节技巧,帮助个体应对负性情绪。

这些技巧包括深呼吸、放松练习、自我关注转移、情绪记账等。

这些技巧有助于个体更好地控制情绪反应,减轻压力和焦虑。

3. 行为实验:行为实验是CBT中常用的一种技术,通过实际行动来测试和验证个体的负性思维模式。

个体将被要求进行一系列行为,以验证他们的担忧是否合理。

实验证据有助于个体改变负性思维模式和行为习惯。

4. 逐步曝露:对于一些焦虑或恐惧症状,CBT使用逐步曝露的技术帮助个体逐渐面对他们所害怕的事物。

治疗师会逐步引导个体暴露于所害怕的情境中,并教他们如何处理和应对恐惧。

5. 解决问题的技能训练:CBT还包括解决问题的技能训练,帮助个体发展和改进解决问题的技能。

个体将学习如何分析问题、制定解决方案、预测结果以及评估解决方案的有效性。

这些方法通常是在个体与专业治疗师的指导下进行,个体还会被鼓励在治疗之外的日常生活中应用和练习这些技巧。

第七章行为疗法第一节行为疗法概述一、什么是行为疗法1、行为疗法的概念行为疗法(Behaviortherapy),也叫行为治疗或条件反射治疗,是以行为学习理论为指导,按一定的治疗程序,来消除或纠正人们的异常或不良行为的一种心理治疗方法。

行为疗法的代表人物沃尔普(John Wolpe)将其定义为:使用通过实验而确立的有关学习的原理和方法,克服不适应的行为习惯的过程。

2、行为疗法的产生“行为治疗”一词最早是由斯金纳(Skinner)等人于1954年提出的。

应该说,行为主义的理论存在已有很长时间了,但行为治疗与行为咨询的发展历史却远远短于其理论存在的年限。

行为主义的研究早在弗洛伊德进行心理分析的研究时就已开始,但行为治疗的发展却是上世纪50年代末至60年代初的事情。

不过,在较短时间内行为治疗已发展成为当今世界上最重要的心理治疗方法之一。

巴甫洛夫.伊凡.彼德罗维奇(Иван Петрович Павлов, 1849-1936)俄国生理学家、心理学家、医师、高级神经活动学说的创始人。

1924年任苏联科学院巴甫洛夫生理学研究所所长。

巴甫洛夫的科研分属心脏生理、消化生理、高级神经活动生理3个领域。

在高级神经活动生理领域的研究成果尤为丰硕。

他证明了大脑和高级神经活动由无条件反射、条件反射双重反射形成;揭示了“精神活动”是大脑这一“物质肌肉”活动的产物,同样需要消耗能量。

他提出:人除第一信号系统即对外界直接影响的反应外,还有第二信号系统即引起人高级神经活动发生重大变化的语言;正是这第二信号系统学说揭示了人类特有的思维生理基础。

巴甫洛夫以其在消化方面的杰出研究而获得了1904年的诺贝尔奖。

与其他心理学家不一样的是,巴甫洛夫并不愿意做一名心理学家,相反,作为一名严谨的自然科学家。

巴甫洛夫十分反对当时的心理学,反对过分强调“心灵”、“意识”等看不见、摸不着的仅凭主观臆断推测而得的东西。

他甚至威胁说,如果有谁胆敢在他的实验室里使用心理学术语,他将毫不留情的开枪将他击毙。

行为疗法的名词解释行为疗法是一种心理治疗方法,通过针对个体的不良习惯和负面思维模式进行调整,从而改变其行为和情绪反应。

它是基于行为主义心理学原理发展起来的一种治疗方法,旨在帮助人们克服心理困扰和行为问题,提高生活质量。

在行为疗法中,治疗师与患者合作,通过一系列的技术和策略来改变人们的行为模式和思维方式。

行为疗法跟踪人们的日常行为、认知和情绪反应,帮助患者发现并改变导致问题的不健康思维和行为模式。

治疗过程中,患者被鼓励参与到一些具体的行为实践中,以逐步改变其不良习惯。

行为疗法采用了多种技术和策略,其中最常用的包括曝光疗法、认知重构、行为活性化、行为分析和反馈等。

对于恐惧症和焦虑症患者,曝光疗法是一种有效的治疗方法。

通过暴露个体于其所害怕的刺激物或情境中,患者逐渐习惯并克服恐惧感。

认知重构则通过帮助患者意识和改变消极和扭曲的思维方式,从而改变其情绪和行为反应。

行为活性化是一种通过增加积极活动的方式改善抑郁症状的方法。

行为分析则通过记录和分析个体的行为以及行为背后的触发和反馈机制,来寻找行为问题的根源。

行为疗法的一个重要原则是重视目标设定和制定可行的计划。

治疗师与患者共同制定明确、可度量的目标,并制定一套具体的计划来达到这些目标。

这些目标和计划能够在治疗过程中提供方向并帮助患者积极参与改变。

相比于传统的精神分析疗法,行为疗法更加注重行为本身,而非人的内心、童年经历等因素。

行为疗法认为,通过改变不健康的行为模式和思维方式,个体可以改变其情绪和生活质量。

因此,行为疗法在短期内能够带来明显的改善效果,并且可以处理各种心理问题,如抑郁、焦虑、恐惧症等。

除了用于治疗心理问题,行为疗法也被广泛运用于教育、家庭和组织管理等领域。

在教育中,行为疗法可以帮助教师和学生改善学习和教学的行为模式,并提高学习效果。

在家庭中,行为疗法可以帮助家庭成员改善相互之间的交流和互动方式,提高家庭和谐度。

在组织管理中,行为疗法可以帮助管理者改善员工的工作行为,从而提高组织的绩效和效益。

行为疗法一、概述行为主义产生于20世纪初的美国。

在20世纪20年代发展到高峰,成为从20年代到50年代整整30年在美国心理学研究中一直处于统治位置的美国心理学史甚至世界心理学史上都绝无仅有的一大学派。

行为主义的主要观点是认为心理学不应该研究意识,只应该研究行为,把行为与意识完全对立起来。

在研究方法上,行为主义主张采用客观的实验方法,而不使用内省法。

行为疗法也叫行为矫正法,它是建立在行为学习理论基础上的一种心理咨询方法。

其基本认识是:人的问题行为、症状是由错误认知与学习所导致的,主张将心理咨询的着眼点放在来访者当前的行为问题上,注重当前某一特殊行为问题的学习和解决,以促使问题行为的消失或新的行为的获得。

二、代表人物1、旧行为主义——华生约翰·华生(Watson,John Broadus ,1878年1月9日—1958年9月25日)美国心理学家,行为主义心理学的创始人,广告大师。

1915年当选为美国心理学会主席。

对心理学发展的贡献为:(1)确定了以行为作为心理学的研究对象,消除了传统心理学的主观性,恪守一般科学共有的客观性原则。

(2)发展了客观的观察方法,使心理学在方法上益趋精进。

华生的预测与控制行为的观点促进应用心理学的发展,他的环境决定论观点影响美国心理学达30年。

环境决定论的经典表述:“请给我十几个健康而没有缺陷的婴儿,让我在我的特殊世界中教养,那么我可以担保,在这十几个婴儿之中,我随便拿出一个来,都可以训练他成为任何一种专家--无论他的能力、嗜好、趋向、才能、职业及种族是怎样的,我都能够训练他成为一个医生,或一个律师,或一个艺术家,或一个商界首领,或者甚至也可以训练他成为一个乞丐或窃贼。

”2、新行为主义——斯金纳斯金纳,即B.F.斯金纳(Burrhus Frederic Skinner)是行为主义学派最负盛名的代表人物——被称为“彻底的行为主义者”。

也是世界心理学史上最为著名的心理学家之一,直到今天,他的思想在心理学研究、教育和心理治疗中仍然被广为应用。

行为疗法综述及放松训练(一)“行为疗法”一词来源,是1954年由斯金纳(Skinner)和他的同事,首先用操作条件作用原理去矫治精神疾病,称“行为疗法”而得名。

因此,行为疗法的发展应从本世纪的50年代末至60年代初算起,到现在只有短短几十年的时间。

但是,在这么短的时间内,它却已发展成为当今世界上最重要的心理治疗、心理辅导技能之一。

行为疗法是针对特殊的问题行为(变态行为),运用能提高目标行为的发生率或降低问题行为发生率的种种行为技巧从而达到矫正问题行为的一种心理辅导技能。

行为疗法与精神分析等其它心理疗法不同的是,从一开始它就植根于实验的发现之中。

其理论基础主要来自行为主义的学习理论。

该理论认为,人的许多适应不良的行为,包括许多行为症状,都是后天习得的结果。

既然适应不良的行为是通过学习得来的,那么,同样通过学习的方法,也能减轻或消除这些行为,并形成新的、合乎要求的行为。

行为疗法所依据的学习理论主要来自三个方面:经典的条件反射原理、操作性条件反射原理和模仿学习原理。

行为治疗技术,一般都具有以下特点:1、注重形成靶行为的现实的原因、而不是它的历史原因;2、以可观察的行为作为评价治疗效果的标准,这种行为可以是外显的,也可以是内隐的;3、依据实验研究,从中引伸出假设和治疗技术;4、用尽客观的、操作的术语描述治疗程序,以便使治疗过程能够被重复;5、精心发现靶行为,并认真选择测量行为改变的方法;6、对于每个求助者,咨询师根据其问题和本人的有关情况,采用适当的经典条件作用、操作性条件作用、模仿学习或其他行为治疗技术。

(一)经典的条件反射原理提到经典的条件反射,必然会首先提到巴甫洛夫的经典性实验。

他用狗做实验:狗吃食物时会引起唾液的分泌,这是先天的反射,称无条件反射。

给狗听铃声,不会引起唾液分泌,但如果每次给狗吃食物以前出现铃声,这样反复多次之后,铃声一响,狗就会出现唾液分泌。

铃声本来与唾液无关,(称为无关刺激),由于多次与食物结合,铃声就具有引起唾液分泌的作用,铃声已成为进食的“信号”了。

认知行为疗法名词解释

认知行为疗法是一种心理治疗方法,它的核心理念认为人们的情绪和行为是受到他们的思维和信念的影响。

该疗法通过帮助个体识别和改变负面和不健康的思维模式,以及通过鼓励积极的行为改变来促进心理健康和福祉。

下面是一些认知行为疗法中常用的名词解释:

1. 认知扭曲:指个体在处理信息时出现的错误或不合理的思维

模式,如过度概括、放大/缩小、过滤、全或无思维等。

2. 自动思维:指人们习惯性地产生的、自动出现的思维模式,

通常是潜意识的,对于个体的情绪和行为产生重要影响。

3. 具体化:一种认知扭曲,指个体只关注事件的一部分或细节,而忽略整体情境。

4. 过度概括:一种认知扭曲,指个体根据有限的证据或单一的

经历,广泛而笼统地从中得出结论。

5. 心理治疗师:又称为认知行为疗法师,是经过专门培训和资

格认证的专业人士,使用认知行为疗法方法来帮助个体解决心理问题。

6. 负性自我评价:指个体对自己的负面评价和否定性看法,这

种评价往往是主观的、过度严厉的,并且常常不符合事实。

7. 思维记录:一种认知行为疗法中的技术工具,个体记录和分

析他们的思维模式,以便更好地认识和改变不健康的思维。

8. 行为实验:一种认知行为疗法中的实践活动,个体通过改变

自己的行为来验证和修正他们的负面思维假设。

这些名词解释提供了对认知行为疗法的一些关键概念和技术的理解,但请注意,这只是一个简要的概述,认知行为疗法有更多的理论和技术组成部分。

第七章行为疗法第一节行为疗法概述一、什么是行为疗法1、行为疗法的概念行为疗法(Behaviortherapy),也叫行为治疗或条件反射治疗,是以行为学习理论为指导,按一定的治疗程序,来消除或纠正人们的异常或不良行为的一种心理治疗方法。

行为疗法的代表人物沃尔普(John Wolpe)将其定义为:使用通过实验而确立的有关学习的原理和方法,克服不适应的行为习惯的过程。

2、行为疗法的产生“行为治疗”一词最早是由斯金纳(Skinner)等人于1954年提出的。

应该说,行为主义的理论存在已有很长时间了,但行为治疗与行为咨询的发展历史却远远短于其理论存在的年限。

行为主义的研究早在弗洛伊德进行心理分析的研究时就已开始,但行为治疗的发展却是上世纪50年代末至60年代初的事情。

不过,在较短时间内行为治疗已发展成为当今世界上最重要的心理治疗方法之一。

巴甫洛夫.伊凡.彼德罗维奇(Иван Петрович Павлов, 1849-1936)俄国生理学家、心理学家、医师、高级神经活动学说的创始人。

1924年任苏联科学院巴甫洛夫生理学研究所所长。

巴甫洛夫的科研分属心脏生理、消化生理、高级神经活动生理3个领域。

在高级神经活动生理领域的研究成果尤为丰硕。

他证明了大脑和高级神经活动由无条件反射、条件反射双重反射形成;揭示了“精神活动”是大脑这一“物质肌肉”活动的产物,同样需要消耗能量。

他提出:人除第一信号系统即对外界直接影响的反应外,还有第二信号系统即引起人高级神经活动发生重大变化的语言;正是这第二信号系统学说揭示了人类特有的思维生理基础。

巴甫洛夫以其在消化方面的杰出研究而获得了1904年的诺贝尔奖。

与其他心理学家不一样的是,巴甫洛夫并不愿意做一名心理学家,相反,作为一名严谨的自然科学家。

巴甫洛夫十分反对当时的心理学,反对过分强调“心灵”、“意识”等看不见、摸不着的仅凭主观臆断推测而得的东西。

他甚至威胁说,如果有谁胆敢在他的实验室里使用心理学术语,他将毫不留情的开枪将他击毙。

行为治疗➢行为疗法的发展历史和理论基础➢行为疗法的基本概念和主要特点➢行为疗法的实施过程与使用原则➢行为疗法的策略和技术➢行为疗法的应用与评价3.行为疗法的发展与理论基础〔1〕20世纪五六十年代前理论准备期:基础心理学的研究两个理论方向:◆经典性条件作用理论,沿着巴甫洛夫、华生和赫尔这个线索发展;◆斯金纳及其追随者所开创的操作性条件作用理论,斯金纳的工作直接与20世纪五六十年代的行为疗法的发展直接相连。

〔2〕20世纪五六十年代后行为疗法的形成发展期第三个方向:◆社会学习理论应运而生◆班都拉将观察与模仿学习和前两者相结合,并将认知作为行为疗法的合理组成部分,推动了认知行为疗法的发展。

4.行为疗法的发展与理论基础〔一〕Pavlov的基础性工作:巴甫洛夫〔Ivan Pavlov,1849~1936〕,俄国著名的生理学家、心理学家、高级神经活动学说的创始人。

诺贝尔奖金获得者〔消化生理〕〔1〕经典动物实验条件作用过程的阶段Cs与UCS的间隔时间条件反射强度的影响Cs与UCS的间隔时间条件反射强度的影响〔2〕条件反射?后天习得的对一个中性刺激的反射行为〔3〕巴甫洛夫研究的是狗的唾液分泌反应,但经典性条件学习在人类的日常生活中也十分常见。

Eg:望梅止渴、谈虎色变2、条件反射规律〔1〕行为的获得律?刺激的分化律?刺激的消退律?刺激的泛化?巴甫洛夫利用经过条件反射训练的动物分辨圆形与椭圆形〔2〕为什么狗会出现上述一系列反常行为呢?巴认为:狗的神经过敏反应,是由于狗脑神经的抑制和兴发奋生冲突所致。

巴由此推论,个体的一切病态行为就是由于两种对抗力量的极度不平衡或强烈冲突所造成的。

为行为疗法的发展奠定了最初的基础。

5. 行为疗法的发展与理论基础〔1〕Watson等人的先驱性工作〔系统研究的开始〕:杰出代表:恐惧反应形成和消除研究〔2〕1924年琼斯〔Jones〕的实验研究peter对白色玩具和其它白色物品恐惧反应趋近——触摸这一研究显示了运用行为矫正改变个体行为的潜在价值,并已经蕴含了“系统脱敏疗法”的基本思想,具有重要的意义。

心理治疗中的认知行为疗法心理治疗是一种有效的方法,可帮助人们应对心理健康问题并改善他们的生活质量。

其中,认知行为疗法(Cognitive-Behavioral Therapy,CBT)是一种常用且广受认可的心理治疗方法。

本文将详细探讨心理治疗中的认知行为疗法,包括其定义、原理、应用以及效果评估等方面。

1. 认知行为疗法的定义和原理认知行为疗法是一种心理治疗方法,通过帮助个体认识和改变其不良的思考方式和行为模式,从而改善其情绪和心理健康。

其基本原理是认为人们的行为和情绪受其认知过程的影响,而这些认知过程又可通过适当的干预来改善。

2. 认知行为疗法的应用领域认知行为疗法可应用于多种心理健康问题的治疗,如焦虑障碍、抑郁症、恐慌症、创伤后应激障碍等。

此外,它还可以帮助人们应对应激事件,提高自我管理能力,改善人际关系等。

3. 认知行为疗法的基本步骤(1)问题定义和目标设定:治疗师和患者一同明确问题,并制定达到治疗目标所需的具体行动计划。

(2)认知评估:通过观察和记录患者的思考方式和反应模式,帮助患者认识到与问题相关的负面和不适应的认知。

(3)认知重构:治疗师与患者一起探索并制定替代性的积极认知,并帮助患者逐步改变他们的思考方式。

(4)行为干预:治疗师帮助患者制定并实施改变行为模式的计划,从而改善问题和提高心理健康。

(5)效果评估:通过监测患者的心理和行为改变,评估认知行为疗法的效果,并根据需要对治疗方案进行调整。

4. 认知行为疗法的优势和效果评估认知行为疗法在治疗心理健康问题方面具有多个优势。

首先,它注重个体与其问题之间的关系,强调个体在解决问题中的主动参与。

其次,认知行为疗法具有良好的应用性,能够应用于不同年龄段和文化背景的人群。

此外,多项研究表明,认知行为疗法在改善心理健康问题和增强个体应对能力方面存在显著效果。

5. 认知行为疗法的前景和挑战虽然认知行为疗法已经取得了显著成效,但仍面临一些挑战。

首先,有些人对于思考方式和行为模式的改变可能存在抵触情绪,需要更多时间和支持。