语文人教彩色版九年级上册(2014年修订)人教版语文九年级上册第三单元第四课《心声》教学设计

- 格式:docx

- 大小:10.37 KB

- 文档页数:3

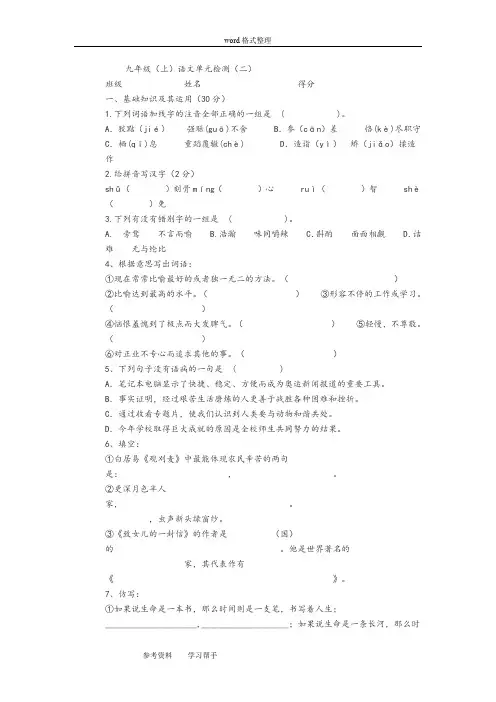

九年级(上)语文单元检测(二)班级姓名得分一、基础知识及其运用(30分)1.下列词语加线字的注音全部正确的一组是( )。

A.狡黠(jié)强聒(guō)不舍B.参(cān)差恪(kè)尽职守C.栖(qī)息重蹈覆辙(chè)D.造诣(yì)矫(jiǎo)揉造作2.给拼音写汉字(2分)shǔ()刻骨míng()心ruì()智shè()免3.下列有没有错别字的一组是( )。

A. 旁鹜不言而喻B.浩瀚味同嚼辣C.斟酌面面相觑D.诘难无与纶比4、根据意思写出词语:①现在常常比喻最好的或者独一无二的方法。

()②比喻达到最高的水平。

()③形容不停的工作或学习。

()④恼恨羞愧到了极点而大发脾气。

()⑤轻慢,不尊敬。

()⑥对正业不专心而追求其他的事。

()5、下列句子没有语病的一句是( )A.笔记本电脑显示了快捷、稳定、方便而成为奥运新闻报道的重要工具。

B.事实证明,经过艰苦生活磨炼的人更善于战胜各种困难和挫折。

C.通过收看专题片,使我们认识到人类要与动物和谐共处。

D.今年学校取得巨大成就的原因是全校师生共同努力的结果。

6、填空:①白居易《观刈麦》中最能体现农民辛苦的两句是:,。

②更深月色半人家,。

,虫声新头绿窗纱。

③《致女儿的一封信》的作者是(国)的。

他是世界著名的家,其代表作有《》。

7、仿写:①如果说生命是一本书,那么时间则是一支笔,书写着人生;_____________________,____________________;如果说生命是一条长河,那么时间则是涌动的波涛,推动着人生。

②仿照画线的句子,续写一个句子,与画线的两句构成语意连贯的排比句。

人生的意义在于奉献而不在于索取。

如果你是一棵大树,就撒下一片阴凉;如果你是一泓清泉,就滋润一方土地;_______________ ___,_______________ ___。

二、阅读答题(40分)(一)我在第八封信中还对你预告,这种精神消沉的情形,以后还会有的。

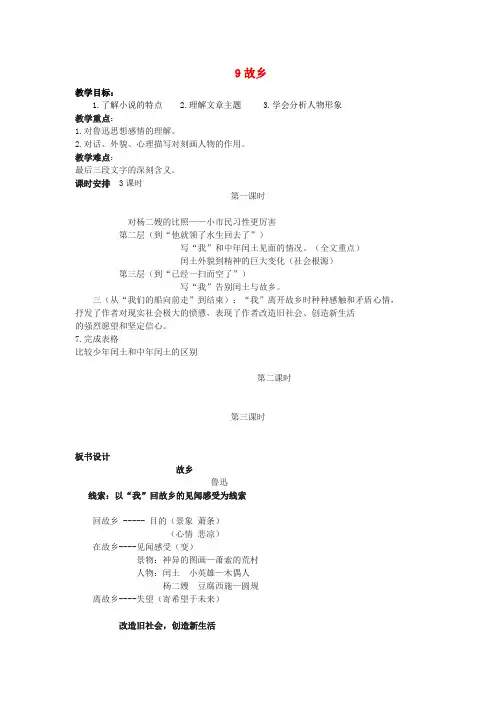

9故乡教学目标:1.了解小说的特点2.理解文章主题3.学会分析人物形象教学重点:1.对鲁迅思想感情的理解。

2.对话、外貌、心理描写对刻画人物的作用。

教学难点:最后三段文字的深刻含义。

课时安排 3课时第一课时对杨二嫂的比照——小市民习性更厉害第二层(到“他就领了水生回去了”)写“我”和中年闰土见面的情况。

(全文重点)闰土外貌到精神的巨大变化(社会根源)第三层(到“已经一扫而空了”)写“我”告别闰土与故乡。

三(从“我们的船向前走”到结束):“我”离开故乡时种种感触和矛盾心情,抒发了作者对现实社会极大的愤懑,表现了作者改造旧社会、创造新生活的强烈愿望和坚定信心。

7.完成表格比较少年闰土和中年闰土的区别第二课时第三课时板书设计故乡鲁迅线索:以“我”回故乡的见闻感受为线索回故乡 ----- 目的(景象萧条)(心情悲凉)在故乡----见闻感受(变)景物:神异的图画—萧索的荒村人物:闰土小英雄—木偶人杨二嫂豆腐西施—圆规离故乡----失望(寄希望于未来)改造旧社会,创造新生活10、孤独之旅教学目标:1.熟读课文,体会成长中的感受;2.理解文意,概括故事情节及人物形象;3.了解小说三要素,理解环境描写的作用。

教学重点:1.细节描写和环境描写的作用;2.标题的含义。

教学建议:1.在自读中学会圈点勾画,快速捕捉主要信息;2.在朗读中逐步进入情境,体会文中美好的情韵;3.在研读中联系实际,体验成长的感受;4.教学方法可以小组讨论、个人感悟为主。

教学课时:1课时教学过程:一、导入新课请同学谈谈对“孤独”二字的理解,我们总会感到凄凉,酸苦,每天都是阳光灿烂的日子该多好。

可是小小少年总要长高,烦恼和孤独总会尾随我们而来。

可以说孤独随时间而来,孤独使生命更加灿烂更加丰富多彩。

同学们,让我们今天一起来学习曹文轩的小说《孤独之旅》。

二、初读课文,整体感知课文内容1.学生自读课文,朗读时注意在文中圈点勾画出主要信息。

2.检查预习字词情况。

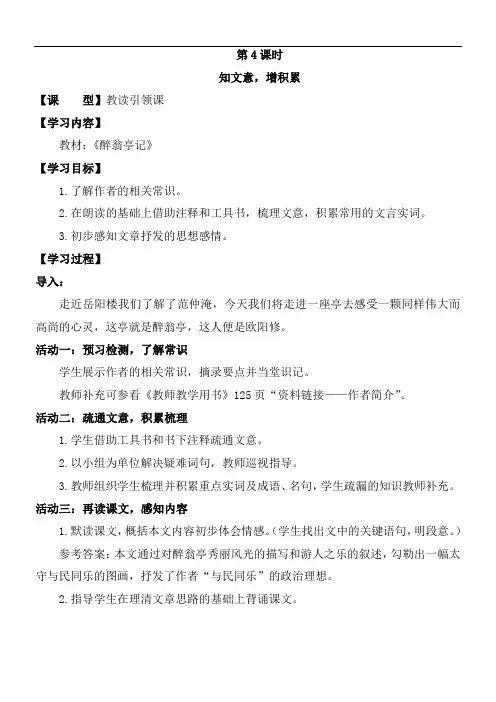

第4课时

知文意,增积累

【课型】教读引领课

【学习内容】

教材:《醉翁亭记》

【学习目标】

1.了解作者的相关常识。

2.在朗读的基础上借助注释和工具书,梳理文意,积累常用的文言实词。

3.初步感知文章抒发的思想感情。

【学习过程】

导入:

走近岳阳楼我们了解了范仲淹,今天我们将走进一座亭去感受一颗同样伟大而高尚的心灵,这亭就是醉翁亭,这人便是欧阳修。

活动一:预习检测,了解常识

学生展示作者的相关常识,摘录要点并当堂识记。

教师补充可参看《教师教学用书》125页“资料链接——作者简介”。

活动二:疏通文意,积累梳理

1.学生借助工具书和书下注释疏通文意。

2.以小组为单位解决疑难词句,教师巡视指导。

3.教师组织学生梳理并积累重点实词及成语、名句,学生疏漏的知识教师补充。

活动三:再读课文,感知内容

1.默读课文,概括本文内容初步体会情感。

(学生找出文中的关键语句,明段意。

)

参考答案:本文通过对醉翁亭秀丽风光的描写和游人之乐的叙述,勾勒出一幅太守与民同乐的图画,抒发了作者“与民同乐”的政治理想。

2.指导学生在理清文章思路的基础上背诵课文。

4.《外国诗两首》学习目标1.了解济慈和叶赛宁及其田园诗的特点2.体会写景抒情诗表达的基本特点,领悟诗歌的意境美和声韵美,提高审美意识3.理解诗人对自然和生活的爱,学会欣赏和热爱大自然,培养生活的情趣学习过程:前置作业1.给下列加点的字注音虔.()信颤.()抖深邃.()昏晕.()2.自由谈一谈你从这两首诗中读出了什么样的诗情课堂探究3.《蝈蝈和蛐蛐》这首诗在构思上有什么特点?4. 读《夜》感受并形象描绘诗人笔下的夜景5. 《蝈蝈与蛐蛐》如何理解诗人把夏天蝈蝈的“乐音”和冬天蛐蛐的“歌儿”称为“大地的诗歌”?6.感情品读《夜》,体察绘景中涛人对自然的心灵感应思考:诗歌传达出诗人怎样的心境?7.阅读课文《夜》下列文字,回答文后问题(1.你认为这首诗传达出诗人怎样的心境?___________________________________________________________(2.“只听得溪水轻轻地歌唱”一句中“轻轻地”去掉好不好?请说明理由_______________________________________________________________________________ ___________________________________________(3.这首诗主要运用拟人化手法,请你谈谈这种写法的好处_______________________________________________________________________________ ___________________________________________(4.读了这首诗,你还能联想到哪些诗或诗句?_______________________________________________________________________________ ___________________________________________(5.请你选择一个月明星稀或月黑风高的晚上,去感受一下夜的魅力,写一篇抒情短文或几行小诗当堂检测1、同是写夜的诗歌,这首诗和郭沫若的《静夜》给人的阅读感受有什么异同?静夜月光淡淡,天河何处?笼罩着村外的松林远远的海雾模糊白云团团,怕会有鲛人在岸漏出了几点疏星对月流珠?2、根据课文填空它争先________于盛夏的豪华,/它从未感到自己的喜悦________,/一旦唱得________了,/便舒适地________在可喜的草丛中间3、.阅读下面的诗歌,回答问题又一个五月之夜[俄]费特多美的夜色!温馨笼罩了一切!/午夜时分亲爱的家乡啊,谢谢!/挣脱冰封疆界,飞离风雪之国,/你的五月多么清新,多么纯洁!多美的夜色!繁星中的每一颗,/重新又温暖柔和地注视着心灵/空中,尾随着夜莺那婉转的歌,/到处传播着焦灼,洋溢着爱情白桦期待着,那半透风的叶子,/腼腆地招手,抚慰人们的目光/白桦颤动着,像新娘面临婚礼,/既欣喜又羞于穿戴自己的盛装啊,夜色,你无形的容颜柔和,/无论什么时节也不会使我厌倦!/情不自禁吟唱着最新谱就的歌,/我再一次信步来到你的身边(1)这首诗描写了什么景色?抒发了诗人怎样的感情?_______________________________________________________________________________ ___________________________________________(2)本诗第一节中的“谢谢”,表达了诗人什么心情?___________________________________________________________(3)本诗第一节和第二节均以“多美的夜色!”开头,二者的作用相同吗?说说你的理解___________________________________________________________(4)诗的第三节用了哪些修辞手法刻画白桦树?这样写可以收到怎样的表达效果?___________________________________________________________答案:作者简介济慈(1795—1821),英国浪漫主义诗人,出身卑微,少年即成孤儿,生活贫困,做过医生助理自幼喜爱文学1817年出版第一部诗集《诗歌》,其中有名篇《蝈蝈与蛐蛐》,从此斩露头角他在短促的一生中留下不少著名的诗篇,如颂诗中的《夜莺颂》《希腊古瓮颂》《秋颂》《忧郁颂》,十四行诗《白天逝去了》等谢尔盖·亚历山德罗维奇·叶赛宁(1895~1925年),俄罗斯诗人出身于农民家庭,教会师范学校毕业后,在莫斯科当店员和印刷厂校对员1916年在白俄军队服役,1917年二月革命后离开军队,加入左翼社会革命党人的战斗队早期诗描写农村自然风光,赞美宗法制农民生活,曾参加意象派文学团体,作品中流露悲观情绪十月命后的部分诗作,试图反映新的革命生活,但仍留恋革命前农村的田园生活,钟情于乌托邦式的“农民的天堂”他的抒情诗感情真挚,格调清新,并擅长描绘农村大自然景色他憧憬崇高的精神境界,但又因思想的极度矛盾,陷于痛苦而不能自拔之中,最后在精神忧郁中自杀1.略2. 《蝈蝈和蛐蛐》中的蝈蝈和蛐蛐充满活力,它们的鸣声周而复始,永不停息,那就是大地的诗歌从来不会死亡,鼓舞人们热爱生活乐观地对待生活《夜》传达出诗人对大自然的热爱和他安适、宁静的心境1. (提示:开头一句与“大地的诗歌呀,从来没有停息“相对应分为两部分;动静相衬,意境优美)2. 诗中的夜景静谧、美丽诗的第一节描写夜的静谧随着夜的降临,自然万物都归于沉寂:平静的河水仿佛悄悄进入梦乡,松林不再喧响,夜莺停止歌唱,秧鸡也不再喧嚷第二节写在夜的寂静之中,潺潺的溪水在轻轻地歌唱,这是以动写静、以动衬静而更显其静然后由听觉转入视觉,引人月光的意象描写夜的美丽:明月的银辉静静地洒落大地,周围的一切都沐浴在月色之中第三节进一步描写月光下大自然的美丽:大河,小溪,浸水的原野上的青草都在月光下熠熠生辉第四节又回到夜的静谧,并再次写到美丽的月色,这是以反复的吟咏造成诗的节奏美和旋律美,深化夜的静谧、美丽的氛围1. 美好的诗歌是动人心弦的,因为它是生命的歌吟诗人把蝈蝈和蛐蛐当作大自然的歌手,把它们的鸣唱当作大自然的诗歌,借以歌颂大自然的无限美好和勃勃生机,表达了诗人对大自然的无限热爱和由衷赞美之情“大地的诗歌从来不会死亡”正是全诗主题的揭示2.略3.诗人叶赛宁是大自然的歌手,他从自然中汲取灵感,又把自己融人自然纯然绘景中,渗透着生命的底蕴,传达出诗人对大自然的热爱和他安适、宁静的心境1.恬静、欣喜 2.不好因为“夜来临,四下一片静”,静得连溪水也不好意思大声流淌,只能“轻轻地”,突出了夜的静谧,如去掉就没有这种效果 3.把夜莺、秧鸡、溪水、明月、大自然等当作人来写,赋予它们以人的动作、情感,给人以亲切自然的感觉,更能生动形象地表现出夜的诗情画意,使这首诗更富有感染力4.示例:郭沫若的《静夜》5.略这两首诗都描绘了静谧、美丽的月色叶赛宁的《夜》全篇描写眼前的实景,从中传达出诗人对大自然的热爱和他安适、宁静的心境;郭沫若的《静夜》在写景的基础上转入想象的世界,引出诗人对神话传说的遐想1.略2.(1)这首诗描绘了夏日五月夜晚的家乡美景抒发了诗人对家乡的无比热爱和自己回到家乡的喜悦之情(2)“谢谢”一词,表达了诗人完全陶醉在家乡美景中时的喜悦和激动(3)第一节的“多美的夜色”确定了赞美家乡夏日夜景、抒发喜悦心情的感情基调;第二节的“多美的夜色”则引起下文,引出对家乡夏夜美景的具体描写(4)运用了比喻和拟人的修辞手法,形象生动地描绘了白桦树在夜色下的柔美风姿,融情于景,富于感染力。

《香菱学诗》导学案教学目标:1.积累生字生词,丰富语言积累。

2.讨论分析香菱这一人物形象,学习小说塑造人物的手法。

3.体会作者的赞美之情,深入理解《红楼梦》的主题思想,提高文学鉴赏能力。

4学习香菱虚心好学、刻苦勤勉的求学精神,要好学、乐学,更要善学、苦学。

教学重难点:1.探究香菱学诗成功的原因。

2.赏析小说塑造人物的手法。

学法指津这是一篇自读课文,内容浅近,人物形象鲜明,因此本文以自学为主,让学生在充分自主学习的基础上,通过课堂合作交流来分析人物鲜明的个性,欣赏作品塑造人物的高超的方法。

进一步明确鉴赏人物的方法。

资料链接香菱学诗是《红楼梦》中的一个插曲,但联系香菱的一生遭际来看,这个插曲的描写是作者颇具匠心的安排。

脂砚斋对此有精辟的分析,说:“细想香菱之为人也,根基不让迎探,容貌不让凤秦,端雅不让纨钗,风流不让湘黛,贤惠不让袭平,所惜者幼年罹祸,命运乖蹇,致为侧室。

且曾读书,不能与林湘辈并驰于海棠之社耳。

然此一人岂可不入园哉。

故欲令入园,终无可入之隙,筹画再四,欲令入园必呆兄远行后方可。

”香菱是小说中出场最早的薄命女,自幼被拐,十几岁时被呆霸王薛蟠强买为妾,受尽欺辱、折磨。

后随薛家进京,一直住在荣府的梨香院。

平日她要伺候薛蟠,难得有空。

这一次因薛蟠外出经商,宝钗便把她带进了大观园给自己做伴,这使得香菱有机会接触大观园内许多富于才情的少女们,萌发了强烈的精神追求。

后来正妻夏金桂一来,她的命运就更为不堪,很快就被折磨致死了。

作者写她学诗,也可增加读者对她的好感。

这样当她被无情的命运折磨致死时,就使悲剧性更为强烈了。

红楼梦》是我国古代四大名著(《三国演义》、《水浒传》、《西游记》、《红楼梦[3]》)之一,属章回体长篇小说,成书于清乾隆帝四十九年甲辰(1784年)梦觉主人序本正式题为《红楼梦》,在此之前,此书一般都题为《石头记》。

它的原名《石头记》、《情僧录》、《风月宝鉴》、《金陵十二钗》等。

是我国古代最伟大的长篇小说,也是世界文学经典巨著之一。

14、《应有格物致知精神》导学案学习目标:1、交流说出“格物致知精神”的真正内涵及对于学习科学知识的重要性。

2、交流总结文章摆事实和讲道理相结合的论证方法。

3、细致交流热爱科学、勤于探索、勇于实践的精神。

学习重点1、真正的格物致知的精神。

2、培养学生热爱科学、勤于探索、勇于实践的精神。

学习难点理解文章的论证方法。

教学方法:情感教学法、朗读法教学过程:一、情境导入:英国伟大的戏剧家莎士比亚说:“书籍是全世界的营养品。

生活里没有书籍,就好像大地没有阳光;智慧里没有书籍,就好像鸟儿没有翅膀。

”莎士比亚用如此精美的比喻来歌咏书籍的重要性,今天我们就学习《应有格物致知精神》,它将告诉我们怎样做才是真正的学习、真正的求知。

二、预习导学1、给下列加点的字注音。

丁肇.中()袖.手旁观()不知所措.()彷徨..()2、查工具书,解释下列词语。

格物致知:袖手旁观:3、《四书》指:、、、。

《五经》指:、、、、。

4、走近作者丁肇中(1936-)美籍华裔物理学家。

1936年出生于美国密执安州的安阿伯。

青少年时期,丁肇中是在祖国大陆和台湾度过的,在国内念完小学和中学后,到美国密执安大学学习,1959年获得工程学士学位,1960年获得科学硕士学位,1962年获得(物理学)哲学博士学位。

1969年后任马萨诸塞理工学院教授,主要从事高能物理学研究。

1974年领导的研究小组在实验中发现新粒子,并导致了一系列相关新粒子的发现,使粒子物理学进入了一个新的发展阶段。

因此于1976年与克特同获诺贝尔物理学奖。

1.默读课文,讨论编写阅读提纲。

讨论并归纳:可从提出问题、分析问题、解决问题这三个部分来列提纲。

第一部分(l~2段):提出问题。

中国学生应该怎样了解自然科学?要格物致知。

第二部分(3~12段):分析问题。

第一层(3~5段):分析中国教育不重视格物致知的社会根源。

举例王阳明的格物是格已,这种观点不能适用于现在的世界。

第二层(6~10段):分析实验精神在科学上的重要性。

教学反思:

教学反思:

本课教学教师着眼于个性化阅读和情感体验,致力于语文素养的形成和发展,尤其是在过程和方法中融入了自主性学习探究、移情式的情感体验,实现了学生与文本、学生与作者的对话。

教学中学生通过反复诵读感悟作者的情感,感受作品的景物描写特色,掌握了白描这一写法。

不足之处是,对文中作者情感的体悟,学生多是在教师的启发引导下进行的,缺乏独立探讨过程,教师以后要注意尽量把主动权还给学生,这样学习,他们会印象更深刻,效果会更好。

人教版语文九年级上册《心声》教学设计

教材分析

《心声》是发表于上个世纪80年代初期的一篇反映教育问题的儿童小说。

小说通过刻画学生李京京的形象,表达了众多教育者和受教育者的心声。

它直指教育界中的诸多弊病,为

我们提出了一系列尖锐而严肃的问题:我们的教育在一定程度上关注的只是教师个人的表现、学校的荣誉,却忽视了学生内心的需要和发展?作为教育者,我们怎样才能尊重学生的

个性?在教学中又怎样体现人文关怀?我们的公开课一定要讲成样板戏”吗?公开课的目

的是什么?《心声》也许能引起我们的再思考。

《心声》其实就是对真正的教育改革的呼唤。

学情分析

学生是语文学习的主人。

学生已有的知识结构和认知水平,是教师授课的依据与出发点。

我所授课的两个班级学生素质较好,个别学生底子薄,基础不够扎实。

但他们对语文学科的学习兴趣一直很高。

而本文是一篇反映校园生活的小说,比较接近他们的生活,很容易使他

们产生兴趣和情感的共鸣。

因此在方法技巧上应注重激发、并加以适时的点拨与指导。

教学目标知识和能力目标:①快速阅读、整体感知把握课文内容,整理故事情节;②学习体会心

理描写对于表现人物形象的作用;③体会插叙的表达方式和双线交织的结构特点。

过程和方法目标:①教师结合学生自身生活感受创设阅读的情境;②设置问题,学生通过自

主阅读、探讨交流理解李京京心声”的深层含义;③组织学生朗读,感受心理描写对表现人

物形象的作用。

情感态度和价值观目标:①体会李京京对于老师和同学的尊重、父母的关爱、爷爷的亲情、情感的宣泄的渴望,从中学会尊重他人、关爱他人;②引导学生学习主人公对美好生活的执着追求,促进健康的师生关系。

教学重、难点:

教学重点:1、领会心理描写的作用;

2、把握小说塑造的人物形象,理解心声”的深刻含义;

3、学习插叙的表达方式。

教学难点:1、理解小说双线交织的结构特点;

2、理解《万卡》打动李京京的原因,并从中得到有关文学欣赏的启示。

教学过程

第一课时

学习目标:

1、积累重要的字词。

2、整体感知课文,理清作者思路。

一、导入。

当我们带着一声啼哭来到这个多姿多彩的世界时,我们就用好奇的眼晴打量着周围的一

切,接受周围的一切,同时我们也希望被他人接受,我们一路走来,面对人生我们有太多的话想说,有太多的心声要表达,让我们一起走进《心声》去听听主人公-------------- 李京京的心声吧, 他会让你有似曾相识的真实感受。

二、正音

捻噗蜷簪琅琅发窘

抽噎恍惚抽泣棱角分明窸窸窣窣

三、大声朗读课文,要求读准字音,整理故事情节。

四、整体感知课文。

学生朗读课文,合作探究下列问题。

(方法:学生交流、讨论、展示、点评)

1京京为什么渴望朗读课文?又是在什么情况下实现了自己的愿望的?

2、嗓子沙哑的李京京为什么想读而且一有机会就能读得很感人,而声音又脆又甜的赵小桢事先答应了读,却最终没有勇气在公开课上举手,担心自己读不好呢?

3、李京京在实现愿望的过程中,吐露了怎样的心声”

4、李京京为什么关注赵小桢等人练习?

5、怎样理解他真想念。

不是要出风头,而是心里有种憋了很久的感情,想痛痛快快地念出来,吐出来”?

五、学生自由读课文,深入理解内容。

六、小结本节课:

这些文字之所以感人得益与小说中细腻的心理描写。

小说刻画人物有多种方法。

本文主

要是描写李京京的心理活动。

课文中有直接的心理描写,如课前非常想读课文的愿望,树林里对爷爷、对妮儿的思念,课上想读又不敢举手的矛盾,真情投人而读过了头的懊悔等等;

有间接描写,如课前渴望老师让他读书的眼巴巴地望着老师的神态,结结巴巴的话语,课上

他咬紧了嘴唇,郑重地举起右手”,希望得到朗读机会的动作等。

这些描写,细腻而真切地写出了李京京的心路历程,也突出了小说的主题。

七、回扣目标:李京京有什么样的愿望,能实现吗?

八、作业布置:

1熟读课文,深入理解课文内容。

2、完成课后练习题一。

第二课时

学习目标:1、品味语言,了解心理描写对刻画人物形象的作用。

2、联系生活实际,探讨小说的现实意义。

学习过程:

一、复习上节课的内容,导入新课。

二、再读课文,合作探究:

李京京是一个怎样的人物形象?请找出描写李京京行为和心理的句子。

(1 )公开课前,程老师布置朗读任务时:

(2 )回家路上,偷偷地在树林里读课文,并深情回忆:

(3)第二天放学后,听赵小桢练习朗读时:

(4 )公开课上,被指定的同学不举手时:

三、请一位同学有感情地朗读描写李京京读书情景的文字。

四、朗读第14小节,想象这段景物描写的画面,体悟历经磨难而今柳暗花明”的胜利者的

心情。

五、分析程老师的人物形象。

六、课文通过程老师这个形象想说明什么?

我们这篇小说呢,就是通过程教师这个人物形象,揭示义务教育中存在的弊端。

启示我

们做为一名教师要公平公正地对待每一位学生,用真情去关爱他们。

七、根据我们刚才探究的结果,谁能和大家交流一下,你从文中读出了京京的哪些心声?

八、延伸拓展:

课文中的心声”除了李京京渴望表达深埋在心底的亲情和友情外,还含有何种深意?

九、课堂总结:(由2 —3位学生完成)

补充:小说通过刻画感人肺腑的学生李京京的形象,表达了众多青少年的心声:渴望平等;渴望被关爱、受重视;渴望理解和尊重;渴望沟通和交流;渴望情感的倾诉和宣泄;渴望家庭和睦……同时也揭示了义务教育的弊端,提醒我们教师要关注每个学生的成长,给他们以尊重和关爱。

十、布置作业:

十^一、1•完成课后练习题(三)。

2•深入理解课文,速记课文知识。

板书设计:

《心声》(黄蓓佳)

主要人物:李京京(沉郁、执著、倔强)

故事的开端:朗读要求被拒绝。

故事情节故事的发展:用真情和体验练习朗读。

故事的高潮和结局:声

情并茂朗读。

教学反思

我首先对教学目标进行了改进,原定教学目标中有体会细节描写的写法”但考虑到

学生基础差,不容易掌握,所以删除了体会细节描写的写法”这个教学目标,这也体现了备学生”的原则。

在导入新课”中,我理解了:要用学生熟悉的容易理解的感兴趣话题导入较好,所以,我就在开头直接设计了提问学生的心声是什么?其它的探究的几个问题,都是围绕教学目标来分点展开的。