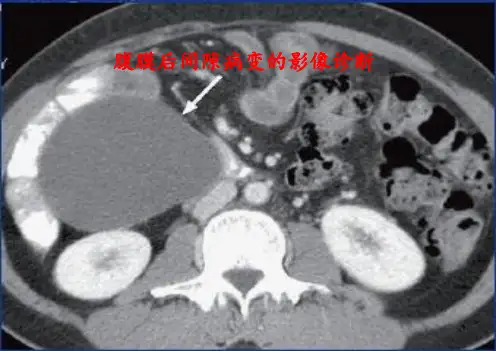

腹膜后间隙病变的影像诊断

- 格式:pptx

- 大小:8.02 MB

- 文档页数:65

腹膜及腹膜后病变的CT诊断中南大学湘雅二院放射科黎凤媛一.腹膜的解剖及组织学:腹膜为被覆腹腔内面及脏器表面的一层浆膜,分脏层与壁层,壁层较厚,被覆于腹腔或盆腔内侧,光滑。

脏层很薄,被覆胃、肝、脾及部分被覆胰腺、膀胱、子宫表面后固定于后腹壁移行为壁层腹膜,并形成一些皱折和间隙,最大的皱折是网膜和系膜,脏壁两层的腔隙为腹膜腔。

大网膜为包绕胃的浆膜所组成,从大弯开始覆盖于横结肠和小肠的前面,其间富于血管及脂肪。

肠系膜:包绕肠管后相互融合附帖在后腹壁上,由两层腹膜组成,其间包含血管、淋巴管及脂肪组织。

腹膜的被覆上皮为间皮,单层扁平上皮和其下的薄层纤维结缔组织。

二.影像检查方法:超声检查可用于诊断腹膜的炎性病变,化脓性腹膜炎,腹腔脓肿和结核性腹膜炎,腹腔内出血及腹膜肿瘤等,准确性较高。

但由于受肠道气体回声、病人肥胖的干扰,诊断的准确性受到影响,如肠间小脓肿,超声诊断困难。

CT扫描检查密度分辨率高可弥补超声检查的不足,在腹水的衬托下,使用恰当的CT调窗技术可很好显示腹膜病变。

窗宽最好采用400-500HU。

必要时可以做多种窗技术扫描以帮助鉴别病变的性质及病理基础。

同时为了解胃肠道与腹腔内病变的相关性,在增强扫描前应口服造影剂和水。

采用高分辨率CT可提高腹膜的显示率。

MRI由于成像时间长,容易受肠道蠕动和呼吸运动的的影响,腹膜和腹膜腔病变的MRI图相质量欠佳,临床较少应用。

三.腹膜正常CT、MRI表现:由于腹腔是一个潜在的腔隙,只有腹腔积气、积液时才可显示其边界及范围。

正常情况下,利用腹膜外脂肪层与腹腔内脂肪衬托出腹膜的轮廓,瘦者难以显示。

采用高分辨率CT或较宽的窗宽,腹膜较易显示。

腹壁肌层CT扫描显示清楚。

大网膜,肠系膜,韧带由于其内有脂肪结构显示为低密度。

腹膜MRI扫描表现:腹膜外脂肪,大网膜,肠壁脂肪T加权和T加权均为较高信号,腹膜为相对低信号。

正常胸膜腹膜不超过2mm.四.腹膜病变的影像表现:(一)腹膜炎性病变:1.化脓性腹膜炎:分原发性和继发性,继发性常见,病因:继发于胃肠,胆囊穿孔或腹腔术后感染。

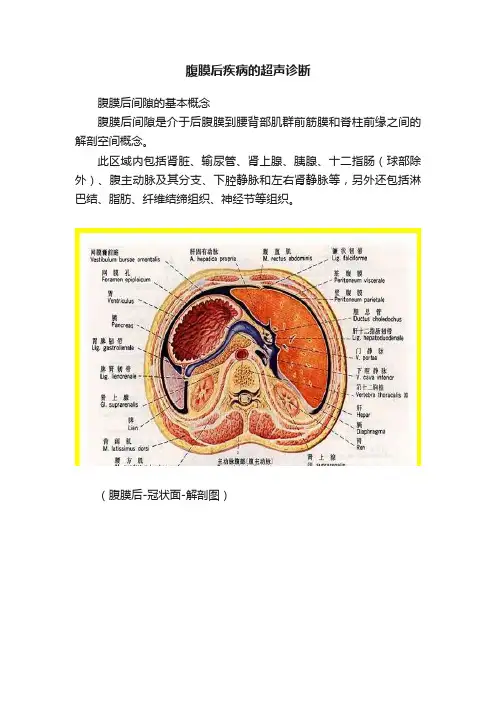

腹膜后疾病的超声诊断腹膜后间隙的基本概念腹膜后间隙是介于后腹膜到腰背部肌群前筋膜和脊柱前缘之间的解剖空间概念。

此区域内包括肾脏、输尿管、肾上腺、胰腺、十二指肠(球部除外)、腹主动脉及其分支、下腔静脉和左右肾静脉等,另外还包括淋巴结、脂肪、纤维结缔组织、神经节等组织。

(腹膜后-冠状面-解剖图)(腹膜后矢状面解剖图)腹膜后间隙的解剖①上起横膈,下抵腹膜的骨盆反折处。

②前壁为腹后壁的壁层腹膜,侧壁及后壁为腹横肌等腰部肌肉的前筋膜,中央为脊柱椎体前缘。

③超声影像学探讨的腹膜后间隙不包括消化系和泌尿系脏器,但多数学者将肾上腺列入此范围探讨。

腹膜后间隙的解剖分区①肾旁前间隙:位于后腹膜与肾前筋膜之间及升结肠和降结肠的后方,包括胰腺、十二指肠的降部和横部。

②肾周围间隙:由肾前筋膜和肾后筋膜围成,充满脂肪组织,又称肾脂肪囊,包括肾、输尿管及肾上腺。

③肾旁后间隙:位于肾后筋膜与覆盖腰大肌和腰方肌前面的髂腰筋膜之间,包括神经干、淋巴结等。

腹膜后间隙的超声探查切面①经腹主动脉长轴纵断面②胰腺长轴的腹部横断面③经肾内横断面④经髂腰肌和髂血管的下腹横断面腹膜后疾病种类① *原发性腹膜后肿瘤*② *腹膜后淋巴结肿大*③ 腹膜后血肿④ 腹膜后血管疾病原发性腹膜后肿瘤的超声诊断原发性腹膜后肿瘤的类别腹膜后肿瘤的定位方法1.腹膜后肿瘤位置较深,随呼吸和体位变换的活动幅度比腹腔内脏器小,此特点在上腹部尤为明显。

2.使腹膜后脏器(肾、腹主A等)挤压移位、形态位置改变,或使升、降结肠向前、前内侧移位的肿瘤多为腹膜后肿物。

3.腹膜后肿瘤可压迫肾盂、输尿管或十二指肠,引起泌尿系或十二指肠梗阻。

4.腹膜后大血管后方或其周围的肿瘤一般可确认为腹膜后肿瘤。

5.腹主A、下腔V、肾脏等部分被肿物包绕者,提示来源于腹膜后的肿物。

原发性腹膜后肿瘤声像图表现①肿块边界较清晰,体积常较大。

②实性恶性肿瘤边界不规则,无包膜,低回声常见,但回声较杂乱,可伴坏死、出血、钙化、囊性变等。

腹膜后间隙、大血管及肾上腺一、腹膜后转移性淋巴结肿大1.、病理与临床发生于腹膜后组织和器官的恶性肿瘤均可直接扩展或通过淋巴道转移至腹膜后,其中以原发于消化道或生殖系肿瘤多见,淋巴转移的途径因原发肿瘤部位的不同而不同。

另外,盆腔恶性肿瘤和睾丸肿瘤亦可经淋巴道转移至腹膜后。

肿瘤合并腹膜后淋巴结转移时,病程常已属晚期,多有显著的原发肿瘤症状,或是手术后复发转移,常见消瘦、恶病质、腹水等表现。

患者除表现原发肿瘤的症状外,还可能出现某些有助于定位的表现,如肿瘤侵犯输尿管引起肾盂积水;压迫胆总管下段导致黄疸;累及腹膜后神经则有腰背部、会阴部及下肢痛等。

2、声像图表现(1)腹膜后转移性淋巴结肿大常位于脊柱、腹膜后大血管前方或周围,多发多见。

肿瘤中晚期,淋巴结常相互融合呈分叶状或形态不规则。

(2)主要表现为低回声,边界清晰、规则,呈圆形或类圆形,内部回声均匀或欠均匀。

部分可因发生坏死、纤维化等改变,表现为不均质的混合性回声。

(3)CDFI:肿大的转移性淋巴结内部可见分布不规则的血流信号,或无明显血流信号。

较大淋巴结还可造成腹膜后血管转位、绕行,彩色多普勒可显示大血管被包绕、挤压或扩张等征象。

3、鉴别诊断结合原发肿瘤病史对腹膜后转移肿大淋巴结的诊断并不困难,但在原发病并不清楚的情况下,应注意与腹膜后原发肿瘤的鉴别。

4、临床价值超声对肿瘤的腹膜后转移情况可进行简便快捷的筛查,并对其分布部位、范围、对血管的压迫情况等作出全面的评估。

二、腹主动脉瘤腹主动脉瘤分为真性动脉瘤、假性动脉瘤和夹层动脉瘤三种。

1、真性腹主动脉瘤(1)病理与临床:真性腹主动脉瘤常由管壁粥样硬化引起,也可因感染所致。

管壁变薄,受管腔内压力影响,局部血管逐渐扩大而成。

好发于肾动脉水平以下的腹主动脉,上段腹主动脉瘤很少发生,一旦发生,有可能与胸主动脉瘤并存。

本病多见于老年男性,55岁以后发病率明显升高。

多数患者无临床症状,提醒较瘦者可发现腹部出现搏动性包块。