部编版三年级上册语文古诗翻译及赏析

- 格式:pdf

- 大小:352.46 KB

- 文档页数:14

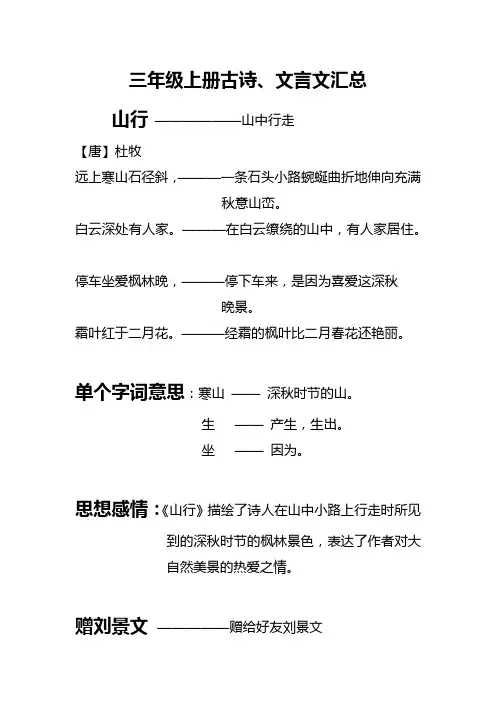

三年级上册古诗、文言文汇总山行——————山中行走【唐】杜牧远上寒山石径斜,———一条石头小路蜿蜒曲折地伸向充满秋意山峦。

白云深处有人家。

———在白云缭绕的山中,有人家居住。

停车坐爱枫林晚,———停下车来,是因为喜爱这深秋晚景。

霜叶红于二月花。

———经霜的枫叶比二月春花还艳丽。

单个字词意思:寒山——深秋时节的山。

生——产生,生出。

坐——因为。

思想感情:《山行》描绘了诗人在山中小路上行走时所见到的深秋时节的枫林景色,表达了作者对大自然美景的热爱之情。

赠刘景文—————赠给好友刘景文【宋】苏轼荷尽已无擎雨盖,———荷花凋谢,连那擎雨的荷叶也萎了。

菊残犹有傲霜枝。

———只有那残菊的花枝还傲寒斗霜。

一年好景君须记,———最好的景致你要记住哇!最是橙黄橘绿时。

———那就是橙黄橘绿的秋天。

单个字词意思:刘景文——诗人的好朋友。

擎——举,向上托。

君——对对方的尊称,相当于“您”。

思想感情:《赠刘景文》描写了秋末冬初的萧瑟景象,突出了菊枝傲霜凌寒的气概,说明了最美好的时光莫过于橙黄橘绿的深秋时节,以勉励朋友珍惜大好时光。

夜书所见—————夜晚写下自己所见到的情景。

【宋】叶绍翁萧萧梧叶送寒声,———萧萧秋风吹动梧叶,送来阵阵寒意。

江上秋风动客情。

———江上的秋风让客居在外的诗人想起了自己的家乡。

知有儿童挑促织,———看到远处篱笆下的灯火,料想是小孩在逗蟋蟀。

夜深篱落一灯明。

———不禁思念起自己的家乡。

单个字词意思:萧萧——这里形容风吹梧桐叶发出的声音。

挑——用细长的东西拨弄。

促织——蟋蟀,也叫蛐蛐。

篱落——篱笆。

思想感情:《夜书所见》通过描写诗人客游在外时的所见,表达了诗人寂寞的心情和对家乡的思念。

望天门山—————远望天门山。

【唐】李白天门中断楚江开,———浩荡的长江把天门山从中劈开,一分为二。

碧水东流至此回。

———东流而去的长江水经过天门山时形成回旋的水流。

两岸青山相对出,———两岸高耸的青山隔着长江相峙而立。

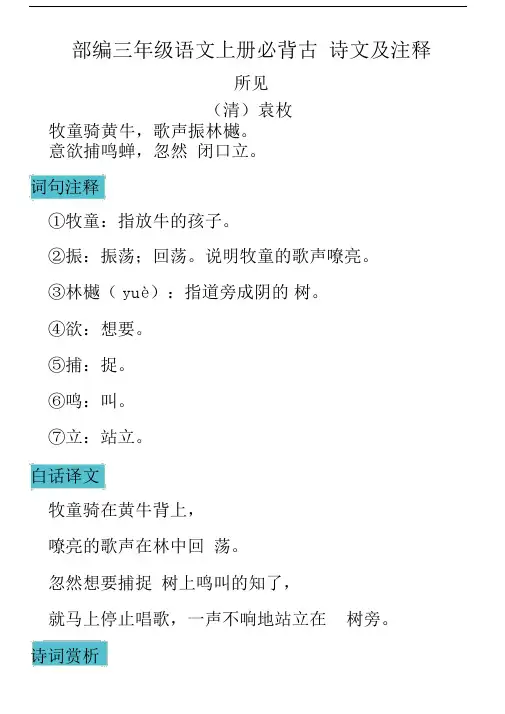

部编版三年级语文上册课文教材必背古诗文及译文1、所见(清)袁枚牧童骑黄牛,歌声振林樾。

意欲捕鸣蝉,忽然闭口立。

[译文]牧童骑在黄牛背上,嘹亮的歌声在树林里回荡。

牧童大概是想要捕捉那正在鸣叫的蝉,突然停止了行走,不再高声歌唱了。

2、山行(唐)杜牧远上寒山石径斜,白云生处有人家。

停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。

[译文]山石小路远上山巅弯弯又斜斜,白云生发之处隐隐约约有几户人家。

只因爱那枫林晚景我把马车停下,霜染的枫叶胜过鲜艳二月的花。

3、赠刘景文(宋)苏轼荷尽已无擎雨盖,菊残犹有傲霜枝。

一年好景君须记,正是橙黄橘绿时。

[译文]荷花凋谢连那擎雨的荷叶也枯萎了,只有那开败了菊花的花枝还傲寒斗霜。

一年中最好的景致你一定要记住,最美景是在秋末初冬橙黄桔绿的时节啊。

4、夜书所见(宋)叶绍翁萧萧梧叶送寒声,江上秋风动客情。

知有儿童挑促织,夜深篱落一灯明。

[译文]瑟瑟的秋风吹动梧桐树叶,送来阵阵寒意,江上吹来秋风,使出门在外的我不禁思念起自己的家乡。

家中几个小孩还在兴致勃勃地斗蟋蟀呢!夜深人静了还亮着灯不肯睡眠。

5、望天门山(唐)李白天门中断楚江开,碧水东流至此回。

两岸青山相对出,孤帆一片日边来。

[译文]长江犹如巨斧劈开天门雄峰,碧绿江水东流到此回旋澎湃。

两岸青山对峙美景难分高下,遇见一叶孤舟悠悠来自天边。

6、饮湖上初晴后雨(宋)苏轼水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。

欲把西湖比西子,浓妆淡抹总相宜。

[译文]天清气朗时的西湖,水光盈盈波光楚楚;细雨迷濛中的西湖,山色空灵似有似无。

如果把这美丽的西湖比作绝代佳人西施,那么无论浓妆还是淡抹都令人倾倒折服。

7、望洞庭(唐)刘禹锡湖光秋月两相和,潭面无风镜未磨。

遥望洞庭山水翠,白银盘里一青螺。

[译文]洞庭湖水色与月光互相辉映,湖面风平浪静,犹如未磨的铜镜。

皓月银辉之下,青翠的君山与清澈的洞庭水浑然一体,望去如同一只雕镂透剔的银盘里,放了一颗小巧玲珑的青螺。

8、早发白帝城(唐)李白朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还。

部编三年级语文上册必背古诗文及注释所见(清)袁枚牧童骑黄牛,歌声振林樾。

意欲捕鸣蝉,忽然闭口立。

词句注释①牧童:指放牛的孩子。

②振:振荡;回荡。

说明牧童的歌声嘹亮。

③林樾( yuè):指道旁成阴的树。

④欲:想要。

⑤捕:捉。

⑥鸣:叫。

⑦立:站立。

白话译文牧童骑在黄牛背上,嘹亮的歌声在林中回荡。

忽然想要捕捉树上鸣叫的知了,就马上停止唱歌,一声不响地站立在树旁。

诗词赏析首描写了生活中的一个小小,大声歌唱表的是童心的自由自在,随后的口不言也是由于童心所致。

寥寥数,不描了儿童瞬的神化,刻画出一个活可的象,而且使整首充情趣,很有韵味。

山行(唐)杜牧上寒山石径斜,白云生有人家。

停坐林晚,霜叶于二月花。

字注山行:在山中行走。

上:登上的。

寒山:深秋季的山。

石径:石子的小路。

斜:斜的意思。

深:另有版本作“生”。

(“深”可理解在云的的深;“生”可理解在形成白云的地方):子。

坐:因。

霜叶:的叶子深秋寒霜之后成了色。

林晚:傍晚的林。

于:比⋯⋯ 更,本文指霜叶于二月花。

白话译文沿着弯弯曲曲的小路上山,在那白云深处,居然还有人家。

停下车来,是因为喜爱这深秋枫林晚景。

枫叶秋霜染过,艳比二月春花。

名句赏析——“ 停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。

” “远上寒山石径斜”,写山,写山路。

一条弯弯曲曲的小路蜿蜒伸向山头。

“远”字写出了山路的绵长,“斜”字与“上”字呼应,写出了高而缓的山势。

“白云生处有人家”,写云,写人家。

诗人的目光顺着这条山路一直向上望去,在白云飘浮的地方,有几处石彻成的石屋石墙。

让这片片白云遮住读者的视线,却给留下了想象的余地:在那白云之上,云外有山,定会有另一种景色吧。

那山路、白云、人家都没有使诗人动心,这枫林晚景却使得他惊喜之情难以抑制。

为了要停下来领略这山林风光,竟然顾不得驱车赶路。

前两句所写的景物质已经很美,但诗人爱的却是枫林。

通过前后映衬,已经为描写枫林铺平垫稳,蓄势已足,于是水到渠成,引出了第四句,说明喜爱枫林的原因。

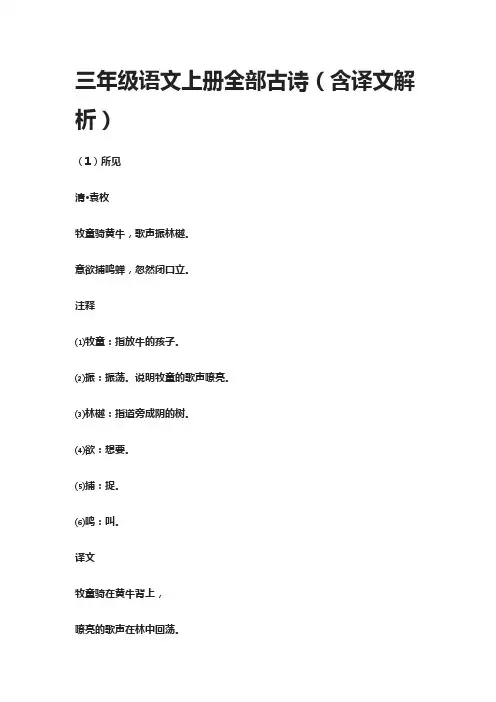

三年级语文上册全部古诗(含译文解析)(1)所见清·袁枚牧童骑黄牛,歌声振林樾。

意欲捕鸣蝉,忽然闭口立。

注释⑴牧童:指放牛的孩子。

⑵振:振荡。

说明牧童的歌声嘹亮。

⑶林樾:指道旁成阴的树。

⑷欲:想要。

⑸捕:捉。

⑹鸣:叫。

译文牧童骑在黄牛背上,嘹亮的歌声在林中回荡。

忽然想要捕捉树上鸣叫的知了,就马上停止唱歌,一声不响地站立在树下。

赏析诗人先写小牧童的动态,那高坐牛背、大声唱歌的派头,何等散漫、放肆;后写小牧童的静态,那屏住呼吸,眼望鸣蝉的神情,又是多么专注啊!这从动到静的变化,写得既突然又自然,把小牧童天真烂漫、好厅多事的形象,刻画得活灵活现。

至于下一步的动静,小牧童怎样捕蝉,捕到没有,诗人没有写,留给读者去体会、去遐想、去思考。

(2)山行唐·杜牧远上寒山石径斜,白云生处有人家。

停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。

注释1.山行:在山中行走。

2.寒山:指深秋时候的山。

3.径:小路。

4.白云生处:白云升腾、缭绕和飘浮种种动态,也说明山很高。

5.斜:此字读xiá,为伸向的意思。

6.坐:因为。

译文山石小路远上山巅弯弯又斜斜,白云生发之处隐隐约约有几户人家。

只因爱那枫林晚景我把马车停下,霜染的枫叶胜过鲜艳二月的花。

赏析诗人没有象一般封建文人那样,在秋季到来的时候,哀伤叹息,他歌颂的是大自然的秋色美,体现出了豪爽向上的精神,有一种英爽俊拔之气拂拂笔端,表现了诗人的才气,也表现了诗人的见地。

这是一首秋色的赞歌。

(3)赠刘景文宋·苏轼荷尽已无擎雨盖,菊残犹有傲霜枝。

一年好景君须记,正是橙黄橘绿时。

译文荷花凋谢连那擎雨的荷叶也枯萎了,只有那开败了菊花的花枝还傲寒斗霜。

你一定要记住一年中最好的光景,就是橙子金黄、橘子青绿的秋末冬初的时节啊。

注释刘景文:刘季孙,字景文,工诗,时任两浙兵马都监,驻杭州。

苏轼视他为国士,曾上表推荐,并以诗歌唱酬往来。

荷尽:荷花枯萎,残败凋谢。

擎:举,向上托。

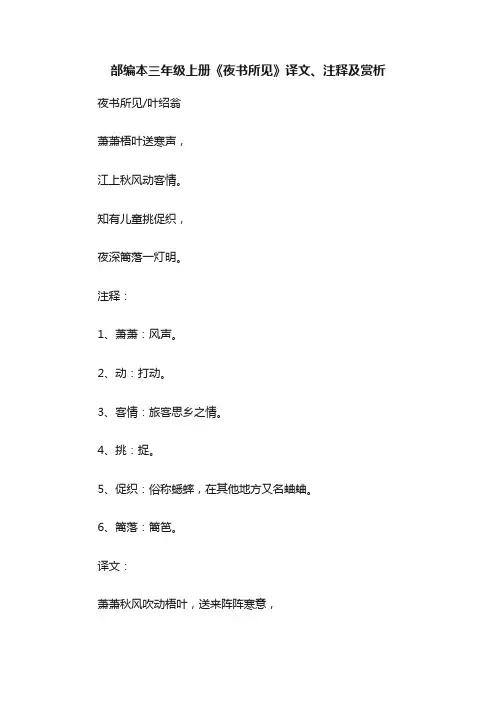

部编本三年级上册《夜书所见》译文、注释及赏析夜书所见/叶绍翁萧萧梧叶送寒声,江上秋风动客情。

知有儿童挑促织,夜深篱落一灯明。

注释:1、萧萧:风声。

2、动:打动。

3、客情:旅客思乡之情。

4、挑:捉。

5、促织:俗称蟋蟀,在其他地方又名蛐蛐。

6、篱落:篱笆。

译文:萧萧秋风吹动梧叶,送来阵阵寒意,使客游在外的人不禁思念起自己的家乡。

知有儿童挑促织,夜深篱落一灯明因为他看到远处篱笆下的灯火。

料想是孩子们在捉蟋蟀。

创作背景:江上的秋风吹过来,梧桐树沙沙作响,使人感受到了寒意。

秋风的声音,最能触动在外的人的思乡之情。

夜已深了,还有儿童点着灯,在篱笆边找并捉蟋蟀。

节候迁移,景物变换,最容易引起旅人的乡愁。

作者客居异乡,静夜感秋,写下了这首情思婉转的小诗。

简析:萧萧的秋风吹动梧桐叶,送来阵阵寒意,客游在外的诗人不禁思念起自己的家乡。

他深夜难眠,透过窗户,看到不远处篱笆间有盏灯火。

于是他明白了原来是有孩子在捉蟋蟀。

挑,读一声,指以细枝从缝穴中轻轻挖出蟋蟀。

这幅图景令他倍感亲切,也许他由此想起了自己的家乡和童年吧。

“挑”字用得极为准确。

这首诗在最后两句用了一个修辞手法,“之所以知道有儿童在捉蟋蟀,是因为:夜深了,但篱笆下面还有一盏灯在发亮。

”作者简介:叶绍翁,南宋中期诗人,字嗣宗,号靖逸,处州龙泉人。

祖籍建安(今福建建瓯),本姓李,后嗣于龙泉(今属浙江丽水)叶氏。

生卒年不详。

曾任朝廷小官。

其学出自叶适,他长期隐居钱塘西湖之滨,与真德秀交往甚密,与葛天民互相酬唱。

赏析一:《夜书所见》中的“见”是一个古今字,但在本文中是看见,所见的意思。

所以在这里应读“jiàn”。

全诗的理解应为:(题目)在孤寂夜里写写所思念的景象。

(诗句)萧萧秋风吹动梧叶,送来阵阵寒意,客游在外的诗人不禁思念起自己的家乡。

最记挂是自己疼爱的孩子,此时可能还在兴致勃勃地斗蟋蟀,夜深人静了还不肯睡眠。

本诗交织作者的凄情暖意、欢怀挂心。

表现古诗《夜书所见》唯美性,可从九方面赏析。

部编版语文三年级上册古诗汇总古诗1《绝句》[唐]杜甫迟日/江山丽,春风/花草香。

泥融/飞燕子,沙暖/睡鸳鸯。

词义:①迟日:春季太阳落山渐晚,所以说“迟日”。

②泥融(rónɡ):这里指泥土湿软。

③鸳鸯(yuān yānɡ):一种鸟,常在水边嬉戏,雄鸟与雌鸟常结对生活。

译文:在初春明媚的阳光里,江山是多么秀丽,温暖的春风送来阵阵花草的芳香。

燕子衔着湿泥忙着筑巢,暖和的沙洲上睡着成双成对的鸳鸯。

中心思想:这首诗描写了春天美好动人的景色,表达了诗人对春天的热爱之情。

古诗2《惠崇春江晚景》[宋]苏轼竹外/桃花/三两枝,春江/水暖/鸭先知。

蒌蒿/满地/芦芽短,正是/河豚/欲上时。

词义:(1)惠崇(huì chónɡ): 是指北宋名僧,能诗善画。

这首诗是苏轼为惠崇的画作《春江晚景》所写的题画诗。

(2)蒌蒿(lóu hāo):草名,有青蒿、白蒿等种。

《诗经》"呦呦鹿鸣,食野之蒿。

"(3)芦(lú)芽:芦苇的嫩芽,可食用。

(4)河豚(tún):一种肥而味美的鱼,有毒。

(5)上:指逆江而上。

译文:竹林外两三枝桃花初放,鸭子在水中游戏,它们最先察觉了初春江水的回暖。

河滩上已经满是蒌蒿,芦苇也开始抽芽。

河豚此时正要逆流而上,从大海回游到江河里来了。

中心思想:《惠崇春江晚景》这首诗成功地写出了早春时节的春江景色,作者以其细致、敏锐的感受,捕捉住季节转换时的景物特征,抒发对早春的喜悦和赞美之情。

古诗3《三衢道中》[宋]曾几梅子/黄时/日日晴,小溪/泛尽/却山行。

绿阴/不减/来时路,添得/黄鹂/四五声。

词义:①三衢(qú):即浙江衢州,境内有三衢山,所以又称“三衢”。

②梅子黄时:指五月,梅子成熟的季节。

③小溪泛(fàn)尽:乘小船到小溪的尽头。

泛,乘船。

尽,尽头。

④却山行:再走山间小路。

却,再、又。

⑤绿阴:苍绿的树荫。

阴,树荫。

部编版小学语文教学资料,请参考使用!三年级上册古诗赏析(精选6首,部编本)第二单元第4课《山行》古诗赏析唐·杜牧远上寒山石径斜,白云生处有人家。

shuānɡ停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。

【创作背景】这首诗记述了一次远山旅行,其具体创作时间难以确证。

作者深秋时节登山赏景,沉醉于这如诗如画的美景之中,于是创作此诗以记之。

【诗人简介】杜牧,字牧之,号樊川居士,唐代杰出的诗人。

与李商隐并称“小李杜”。

【重点字词】1.山行:在山中行走。

2.远上:登上远处。

3.寒山:深秋时节的山。

4.石径:石子铺成的小路。

5.白云生处:指白云升腾和飘浮等动态。

6.坐:因为。

7.霜叶:枫树的叶子经深秋寒霜之后变成了红色。

8.枫林晚:傍晚时的枫树林。

9.红于:比……更红。

【古诗译文】一条弯弯曲曲的小路蜿蜒伸向山顶,在白云飘浮的地方有几户人家。

因为喜爱那枫林晚景我把马车停下,霜染的枫叶胜过鲜艳二月的花。

【古诗赏析】1.远上寒山石径斜,白云生处有人家。

“寒”字点明深秋季节;“远”字写出山路的绵长;“斜”字照应句首的“远”字,写出了高而缓的山势。

“生”字,形象地表现了白云升腾、缭绕和飘浮的种种动态,也说明山高。

2.停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。

“晚”点明了看到枫林的时间是傍晚。

“霜叶红于二月花”是古诗的中心句。

诗人用“红于”而不是“红如”,一是因为“红如”是指霜叶不过和春花一样,无非是装点自然的美景而已;而“红于”则体现出霜叶是春花所不能比拟的,不仅色彩更鲜艳,而且更耐寒,经得起风霜的考验。

二是用“红于”更能突出诗人对火红的枫叶的喜爱之情,流连忘返。

【古诗主旨】《山行》一诗描写了深秋时节,诗人在山中行走时所看到的美丽景色,表达了诗人对秋天的热爱之情。

《赠刘景文》古诗赏析宋·苏轼荷尽已无擎雨盖,菊残犹有傲霜枝。

chénɡjú一年好景君须记,最是橙黄橘绿时。

【创作背景】这首诗作于1090年(元祐五年)初冬,当时苏轼正在杭州任职,任两浙兵马都监的刘季孙(刘景文)也在。

部编三年级语文上册必背古诗文及注释所见(清)袁枚牧童骑黄牛;歌声振林樾。

意欲捕鸣蝉;忽然闭口立。

词句注释①牧童:指放牛的孩子。

②振:振荡;回荡。

说明牧童的歌声嘹亮。

③林樾(yuè):指道旁成阴的树。

④欲:想要。

⑤捕:捉。

⑥鸣:叫。

⑦立:站立。

白话译文牧童骑在黄牛背上;嘹亮的歌声在林中回荡。

忽然想要捕捉树上鸣叫的知了;就马上停止唱歌;一声不响地站立在树旁。

山行(唐)杜牧远上寒山石径斜;白云生处有人家。

停车坐爱枫林晚;霜叶红于二月花。

字词注释山行:在山中行走。

远上:登上远处的。

寒山:深秋季节的山。

石径:石子的小路。

斜:为倾斜的意思。

深:另有版本作“生”。

(“深”可理解为在云雾缭绕的的深处;“生”可理解为在形成白云的地方)车:轿子。

坐:因为。

霜叶:枫树的叶子经深秋寒霜之后变成了红色。

枫林晚:傍晚时的枫树林。

红于:比……更红;本文指霜叶红于二月花。

白话译文沿着弯弯曲曲的小路上山;在那白云深处;居然还有人家。

停下车来;是因为喜爱这深秋枫林晚景。

枫叶秋霜染过;艳比二月春花。

赠刘景文(宋)苏轼荷尽已无擎雨盖;菊残犹有傲霜枝。

一年好景君须记;最是橙黄菊绿时。

词语注释⑴刘景文:刘季孙;字景文;工诗;时任两浙兵马都监;驻杭州。

苏轼视他为国士;曾上表推荐;并以诗歌唱酬往来。

⑵荷尽:荷花枯萎;残败凋谢。

擎:举;向上托。

雨盖:旧称雨伞;诗中比喻荷叶舒展的样子。

⑶菊残:菊花凋谢。

犹:仍然。

傲霜:不怕霜动寒冷;坚强不屈。

⑷君:原指古代君王;后泛指对男子的敬称;您。

须记:一定要记住。

⑸正是:一作“最是”。

橙黄橘绿时:指橙子发黄、橘子将黄犹绿的时候;指农历秋末冬初。

作品译文荷花凋谢连那擎雨的荷叶也枯萎了;只有那开败了菊花的花枝还傲寒斗霜。

一年中最好的景致你一定要记住;那就是在橙子金黄、橘子青绿的秋末冬初的时节啊。

夜书所见(宋)叶绍翁萧萧梧叶送寒声;江上秋风动客情。

知有儿童挑促织;夜深篱落一灯明。

词句注释①萧萧:风声。

②客情:旅客思乡之情。

部编版三年级上册古诗一、《所见》作者:清·袁枚牧童骑黄牛,歌声振林樾。

意欲捕鸣蝉,忽然闭口立。

解析:-这首诗描绘了一个活泼可爱的牧童形象。

“牧童骑黄牛,歌声振林樾”,牧童悠然地骑在黄牛背上,嘹亮的歌声在树林中回荡。

展现出乡村生活的宁静与悠然。

“意欲捕鸣蝉,忽然闭口立”,牧童想要捕捉鸣叫的知了,于是立刻停止唱歌,静静地站在那里。

生动地表现出儿童的天真活泼和对自然事物的好奇与专注。

二、《山行》作者:唐·杜牧远上寒山石径斜,白云生处有人家。

停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。

解析:- “远上寒山石径斜”,诗人沿着弯弯曲曲的小路上山,描绘出了山路的蜿蜒。

“白云生处有人家”,在云雾缭绕的地方隐隐约约可以看见几户人家,给人一种清幽、高远的感觉。

“停车坐爱枫林晚”,因为喜爱这傍晚的枫树林,诗人停下马车。

“霜叶红于二月花”,经霜打过的枫叶比二月的春花还要红艳,这句诗通过对比,突出了枫叶的美丽,也表达了诗人对秋天美景的赞美之情。

三、《赠刘景文》作者:宋·苏轼荷尽已无擎雨盖,菊残犹有傲霜枝。

一年好景君须记,最是橙黄橘绿时。

解析:- “荷尽已无擎雨盖”,荷花凋谢,连那擎雨的荷叶也枯萎了。

“菊残犹有傲霜枝”,菊花虽然也已残败,但那傲霜挺拔的菊枝还在。

诗人通过对荷、菊两种花卉在秋冬时节的描写,暗示了时光的流逝和生命的变化。

“一年好景君须记,最是橙黄橘绿时”,一年中最好的景致你一定要记住,那就是在橙子金黄、橘子青绿的秋末冬初的时节。

这句诗鼓励友人珍惜这美好的时光,同时也表达了诗人对人生的积极乐观态度。

四、《夜书所见》作者:宋·叶绍翁萧萧梧叶送寒声,江上秋风动客情。

知有儿童挑促织,夜深篱落一灯明。

解析:-“萧萧梧叶送寒声,江上秋风动客情”,瑟瑟的秋风吹动梧桐树叶,送来阵阵寒意,江上的秋风让客居他乡的诗人不禁思念起自己的家乡。

“知有儿童挑促织,夜深篱落一灯明”,诗人看到远处篱笆下有一点灯火,知道是孩子们在捉蟋蟀。

部编版语文三年级上册第六单元17《古诗三首》诗歌赏析教材解读一、《望天门山》赏析望天门山唐·李白天门中断楚江开,碧水东流至此回。

两岸青山相对出,孤帆一片日边来。

作者:李白(701-762)当然是大家公认的我国古代最伟大的天才诗人之一,大多数人认为他同时也是一位伟大的词人。

他祖籍陇西(今甘肃),一说生于中亚,但少年时即生活在蜀地,壮年漫游天下,学道学剑,好酒任侠,笑傲王侯,一度入供奉,但不久便离开了,后竟被流放到夜郎(今贵州)。

他的诗,想象力“欲上青天揽明月”,气势如“黄河之水天上来”,的确无人能及。

北宋初年,人们发现《菩萨蛮》“平林漠漠烟如织”和《忆秦娥》“秦娥梦断秦楼月”两词,又尊他为词的始祖。

有人怀疑那是后人所托,至今聚讼纷纭。

其实,李白的乐府诗,当时已被之管弦,就是词的滥觞了。

至于历来被称为“百代词曲之祖”的这两首词,格调高绝,气象阔大,如果不属于李白,又算作谁的作品为好呢?注释:天门山:在今安徽当涂县西南,有东西两山,东名东梁山(古称望博山),西名西梁山。

两山夹长江对峙耸立,犹如高大的天门,故名。

楚江:这一段长江古属楚地,故云。

赏析:壮丽的河山,使气度超凡的诗人兴味盎然;迷人的`风光,荡涤了才华横溢的谪仙在政治上的忧烦。

本诗以巨大的艺术力量,表现了李白对祖国山川无限热爱的情感。

碧水、青山、红日、白帆,构成了色彩鲜明的画面,让人赏心悦目,啧啧称羡。

二、《饮湖上初晴后雨》赏析饮湖上初晴后雨宋苏轼水光潋滟晴方好,山色空濛雨亦奇。

欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。

【注释】饮湖上:在湖中饮酒。

湖,即西湖。

水光潋滟:水面波光粼粼的样子。

方:正。

山色空濛:指在细雨中山色空灵迷蒙。

西子:指古代美女西施。

淡妆浓抹:淡雅的装扮或者浓艳的装扮。

相宜:合适。

【解读】这首诗也是诗人在杭州做官期间写的,也是写雨景,但是和前一首诗侧重点有所不同。

上一首诗是描写具体的一场阵雨,这首诗则是通过一次晴雨变化,对西湖做出了总体评价。

部编版三年级上册必背古诗词鉴赏——早发白帝城早发白帝城/ 白帝下江陵唐李白朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还。

两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山。

译文清晨,朝霞满天,我就要踏上归程。

从江上往高处看,可以看见白帝城彩云缭绕,如在云间,景色绚丽!千里之遥的江陵,一天之间就已经到达。

两岸猿猴的啼声不断,回荡不绝。

猿猴的啼声还回荡在耳边时,轻快的小船已驶过连绵不绝的万重山峦。

注释发:启程。

白帝城:故址在今重庆市奉节县白帝山上。

杨齐贤注:“白帝城,公孙述所筑。

初,公孙述至鱼复,有白龙出井中,自以承汉土运,故称白帝,改鱼复为白帝城。

”王琦注:“白帝城,在夔州奉节县,与巫山相近。

所谓彩云,正指巫山之云也。

”朝:早晨。

辞:告别。

彩云间:因白帝城在白帝山上,地势高耸,从山下江中仰望,仿佛耸入云间。

江陵:今湖北荆州市。

从白帝城到江陵约一千二百里,其间包括七百里三峡。

郦道元《三峡》:“自三峡七百里中,两岸连山,略无阙处。

重岩叠障,隐天蔽日,自非亭午时分,不见曦月。

至于夏水襄陵,沿溯(或泝)阻绝。

或王命急宣,有时朝发白帝,暮到江陵,其间千二百时里,虽乘奔御风,不以疾也。

春冬之时,则素湍绿潭,回清倒影。

绝巘(或巚)多生怪柏,悬泉瀑布,飞漱其间。

清荣峻茂,良多趣味。

每至晴初霜旦,林寒涧肃,常有高猿长啸,属引凄异。

空谷传响,哀啭久绝。

故渔者歌曰:‘巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳。

’”还:归;返回。

猿:猿猴。

啼:鸣、叫。

住:停息。

万重山:层层叠叠的山,形容有许多。

鉴赏李白(701年-762年),字太白,号青莲居士,唐朝浪漫主义诗人,被后人誉为“诗仙”。

祖籍陇西成纪(待考),出生于西域碎叶城,4岁再随父迁至剑南道绵州。

李白存世诗文千余篇,有《李太白集》传世。

762年病逝,享年61岁。

其墓在今安徽当涂,四川江油、湖北安陆有纪念馆。

公元759年,唐肃宗乾元二年春天,李白因永王李璘案流放夜郎,取道四川赶赴被贬谪的地方,行至白帝城的时候忽然收到赦免的消息,惊喜交加随即乘舟东下江陵,所以诗题一作《下江陵》。

小学三年级语文上册古诗词(原文、翻译及赏析)古诗又是小学语文教材中一类特殊的课文,从语言文字上看,它用的是古汉语;从表现形式上看,它含蓄、凝炼、节奏强、跳跃大;从叙写的内容上看,它离我们的时代较久远。

下面为大家整理了小学三年级语文上册古诗词,包含古诗原文、翻译及赏析。

夜书所见(作者:叶绍翁)【原文】萧萧①梧叶送寒声,江上秋风动⑥客情②。

知有儿童挑③促织④,夜深篱落⑤一灯明。

【注释】①萧萧:风声。

②动:打动。

③客情:旅客思乡之情。

④挑:捉。

⑤促织:俗称蟋蟀,在其他地方又名蛐蛐。

⑥篱落:篱笆。

【译文】萧萧秋风吹动梧叶,送来阵阵寒意,使客游在外的诗人不禁思念起自己的家乡。

料想是孩子们在捉蟋蟀,因为他看到远处篱笆下的灯火。

【鉴赏】萧萧的秋风吹动梧桐叶,送来阵阵寒意,客游在外的诗人不禁思念起自己的家乡。

这首诗写羁旅乡思之情,但作者不写如何独栖孤馆、思念家乡,而着重于夜间小景。

他深夜难眠,透过窗户,看到不远处篱笆间有盏灯火。

于是他明白了原来是有孩子在捉蟋蟀。

挑,读一声,指以细枝从缝穴中轻轻挖出蟋蟀。

这幅图景令他倍感亲切,也许他由此想起了自己的家乡和童年吧。

“挑”字用得极为准确。

这首诗在最后两句用了一个修辞手法,“之所以知道有儿童在捉蟋蟀,是因为:夜深了,但篱笆下面还有一盏灯在发亮。

”钱钟书《宋诗选注》说:“这种景象就是姜夔《齐天乐》咏蟋蟀所谓:‘笑篱落呼烟,世间儿女。

’”若补上陈廷焯评姜词所云:“以无知儿女之乐,反衬出有心人之苦,最为入妙”(《白雨斋词话》卷二),便可想见诗人此时内心深处的悲哀了。

九月九日忆山东兄弟(作者:王维)【原文】独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。

遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

【注解】1、登高:阴历九月九日重阳节,民间有登高避邪的习俗。

2、茱萸:一种植物,传说重阳节扎茱萸袋,登高饮菊花酒,可避灾。

【译文】独自流落他乡,长做异地之客,每逢佳节良辰,越发思念眷亲。

遥想今日重阳,兄弟又在登高,他们佩带茱萸,发觉少我一人。

三年级上册语文课内古诗解读一、山行全诗意思:[唐]杜牧远上寒山石径斜,在深秋时节的山上,有一条石头小路弯弯曲曲地伸向远方。

白云生处有人家。

在白云飘浮的地方有几户人家。

停车坐爱枫林晚,我停车不走是因为喜爱傍晚时分的枫树林。

霜叶红于二月花。

经过风霜的枫叶,比二月春光里的鲜花还要红艳。

【注释】远上:向山的远处伸展。

寒山:深秋时节的山。

石径:石头小路。

斜:倾斜,这里有弯弯曲曲的意思。

白云生处:指飘浮着白云的地方。

坐:因为。

《山行》描绘的是秋之色,展现出一幅动人的山林秋色图,表达了诗人对大自然美景的热爱之情,同时歌颂了枫叶不畏严寒的精神。

二、赠刘景文全诗意思:[宋]苏轼荷尽已无擎雨盖,荷花凋谢连那擎雨的荷叶也枯萎了。

菊残犹有傲霜枝。

只有那开败了菊花的花枝还傲寒斗霜。

一年好景君须记,一年的好景致你要记住。

最是橙黄橘绿时。

最美的就是橙子金黄、橘子青绿的时节。

【注释】荷:荷花。

尽:落尽,没有。

擎雨盖:诗中比喻荷叶舒展的样子。

菊:菊花。

残:开败。

犹有:只有。

傲霜枝:傲视霜雪的枝干。

君须记:你一定要记得。

橙黄:橙子金黄。

橘绿:橘子青绿。

时:时节。

《赠刘景文》后两句议景抒情,揭示赠诗的目的。

说明冬景虽然萧瑟冷落,但也有硕果累累、成熟丰收的一面,而这一点恰恰是其他季节无法相比的。

诗人这样写,是用来比喻人到壮年,虽已青春流逝,但也是人生成熟、大有作为的黄金阶段,勉励朋友珍惜这大好时光,乐观向上、努力不懈,切不要意志消沉。

三、夜书所见全诗意思:[宋]叶绍翁萧萧梧叶送寒声,萧萧秋风吹动梧叶,送来阵阵寒意,江上秋风动客情。

客游在外的诗人不禁思念起自己的家乡。

知有儿童挑促织,他忽然看到远处篱笆下的灯火,料想是孩子们在捉蟋蟀。

夜深篱落一灯明。

【注释】萧萧:这里形容风吹梧桐叶发出的声音。

梧叶:梧桐树的叶子。

送寒声:送来阵阵寒意。

动客情:使客人产生了思念家乡之情。

知:料想。

挑:用细长的东西拨弄。

促织:蟋蟀,也叫蛐蛐。

篱落:篱笆。

《夜书所见》一、二两句写景,借景抒情。

三年级的上册的13首古诗词1.所见 - 清代.袁枚牧童骑黄牛,歌声振林樾。

意欲捕鸣蝉,忽然闭口立。

译文:小牧童骑在黄牛背上,歌声响亮,林间的树叶都被震动了。

他本想去捉鸣叫的蝉,却突然停止歌唱,闭口不言地站在那里。

赏析:这首诗生动地描绘了牧童与自然和谐相处的景象。

上阕写牧童骑牛而歌,歌声振林,表现牧童的快乐心情。

下阕牧童忽然闭口,可能是害怕惊扰了蝉,体现了他对自然生灵的友善。

全诗语言质朴清新,富有童趣,给人一种天真烂漫之感。

2.山行 - 唐.杜牧远上寒山石径斜,白云深处有人家。

停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。

译文:沿着陡峭的山路一直向上走,白云深处藏着几户人家。

停下车,坐在这里欣赏傍晚的枫林,枫叶经过寒霜的洗礼,变得比早春的花朵还要红。

赏析:此诗描写了深秋登山休憩时的所见所感。

"远上寒山石径斜",写山路蜿蜒曲折;"白云深处有人家",点明地理环境。

"停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花"侧重写诗人流连忘返的心情,霜叶红似火,美不胜收。

诗歌语言凝练,意境深远。

3.赠刘景文 - 宋.苏轼荷尽已无擎雨盖,菊残犹有傲霜枝。

一年好景君须记,正是橙黄橘绿时。

译文:荷花都谢了,再也没有能擎雨的伞盖,残菊虽凋零,枝干仍傲然挺立,不惧秋霜。

一年中最好的景致,你可要记得,正是橙子黄了,橘子绿了的时候。

赏析:这首词以描写秋景为主,表达了珍惜时光的主题。

上阕写荷残菊傲,表现物态;下阕以"橙黄橘绿"代指金秋,景色正好。

词人提醒友人要把握最美好的时光,留下美好回忆。

全词清新自然,寓理于景,耐人寻味。

4.夜书所见 - 南宋.叶绍翁萧萧梧叶送寒声,江上秋风动客情。

知有儿童挑促织,夜深篱落一灯明。

译文:梧桐树叶萧萧作响,送来阵阵寒意,江上刮着秋风,引动游子思乡之情。

我知道村落里有儿童在挑灯夜战,在篱笆边的人家,深夜仍有一盏灯火通明。

赏析:这首诗抒发了诗人在秋夜思乡的感受。