人教版语文七年级下《邓稼先》

- 格式:doc

- 大小:518.50 KB

- 文档页数:4

人教版七年级下册:《邓稼先》课文原文从“任人宰割”到“站起来了”一百年以前,甲午战争和八国联军时代,恐怕是中华民族五千年历史上最黑暗最悲惨的时代,只举1898年为例:德国强占山东胶州湾,“租借”99年。

俄国强占辽宁旅顺大连,“租借”25年。

法国强占广东广州湾,“租借”99年。

英国强占山东威海卫与香港新界,前者“租借”25年,后者“租借”99年。

那是中华民族任人宰割的时代,是有亡国灭种的危险的时代。

今天,一个世纪以后,中国人民站起来了。

这是千千万万人努力的结果,是许许多多可歌可泣的英雄人物创造出来的伟大胜利。

在20世纪人类历史上,这可能是最重要的、影响最深远的巨大转变。

对这一转变作出了巨大贡献的,有一位长期以来鲜为人知的科学家:邓稼先。

“两弹”元勋邓稼先于1924年出生在安徽省怀宁县。

在北平上完小学和中学以后,于1945年自昆明西南联大毕业。

1948年到1950年赴美国普渡大学读理论物理,获得博士学位后立即乘船回国,1950年10月到中国科学院工作。

1958年8月奉命带领几十个大学毕业生开始研究原子弹制造的理论。

这以后的28年间,邓稼先始终站在中国原子武器设计制造和研究的第一线,领导许多学者和技术人员,成功地设计了中国的原子弹和氢弹,把中华民族国防自卫武器引导到了世界先进水平。

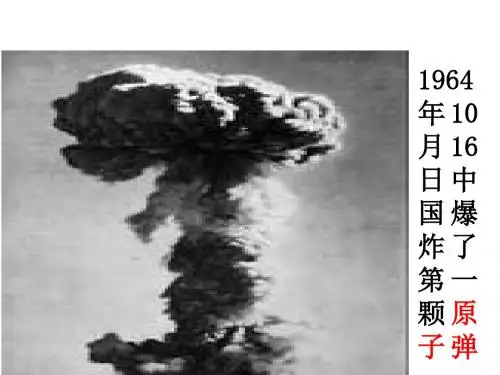

1964年10月16日中国爆炸了第一颗原子弹。

1967年6月17日中国爆炸了第一颗氢弹。

这些日子是中华民族五千年历史上的重要日子,是中华民族完全摆脱任人宰割危机的新生日子!1967年以后邓稼先继续他的工作,至死不懈,对国防武器作出了许多新的巨大贡献。

1985年8月邓稼先做了切除直肠癌的手术。

次年3月又做了第二次手术。

在这期间他和于敏联合署名写了一份关于中华人民共和国核武器发展的建议书。

1986年5月邓稼先做了第三次手术,7月29日因全身大出血而逝世。

“鞠躬尽瘁,死而后已”正好准确地描述了他的一生。

邓稼先是中华民族核武器事业的奠基人和开拓者。

《邓稼先》文本解读一、站在编者的角度解读文本:本文编排在部编教材七年级下册第一单元——“群星闪耀,感受名人的风采”单元。

该单元为“杰出人物”单元,《邓稼先》是这一单元的起始课,与《说和做——记闻一多先生言行片段》同为“教读课文”。

还包括有“自读课文”《回忆鲁迅先生》和文言文《孙权劝学》。

部编教材单元编排体例为双线组织单元结构。

阅读单元的组织兼顾人文主题和语文要素两条线索。

“人文主题”,即课文选择大致按照内容类型进行组合,《邓稼先》本文所在单元的人文主题便是“群星闪耀,感受名人的风采”。

人文主题强调语文与生活的联系,重视主流文化、传统文化的渗透,促进学生形成正确的世界观、价值观、人生观。

“语文要素”即语文素养的各种基本要素,包括必要的语文知识、必需的语文能力、适当的学习策略和学习习惯等,构建以语文能力培养为主线、层级序列清晰的教科书体系结构。

以阅读能力为例,新教材注重阅读方法和阅读策略两个方面的训练。

如七年级下册第一单元强调“精读”,要求做到:一是字斟句酌;二是把握人物特征,理解人物情感。

本单元的教学重点为:学习精读的方法,在通览全篇、了解大意的基础上,把握关键语句或段落,字斟句酌,揣摩品味其含义和表达的妙处;注意结合人物生平及其所处时代,透过细节描写,把握人物特征,理解人物的思想感情。

二、站在作者的角度解读文本:孟子说:“读其书,颂其诗,不知其人,可乎?是以知人论世也。

”要想准确解读《邓稼先》文本,首先应当追溯作者的写作目的或写作背景,把握“作者之思”和“文本之志”。

杨振宁先生与邓稼先从小就有着深厚的情谊。

他们两家的祖籍都是安徽,在清华园两家人又住隔壁。

邓父和杨父是多年深交的老友。

杨振宁教授的弟弟杨振平与稼先也很要好。

少年时代的稼先与少年杨振宁总在一起打墙球,弹玻璃球,甚至还比赛爬树。

上中学稼先和杨振宁都同在北平崇德中学,杨振宁比邓稼先高两级,后来他们两人又是西南联大的校友。

解放前夕,稼先和杨氏兄弟又都赴美留学。

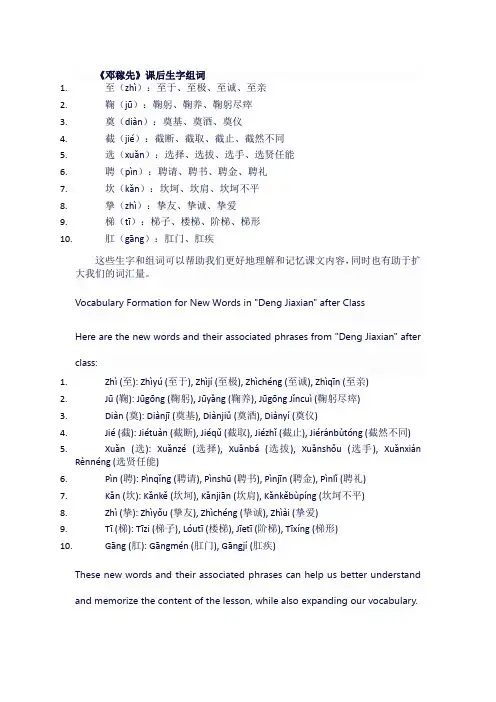

《邓稼先》课后生字组词1.至(zhì):至于、至极、至诚、至亲2.鞠(jū):鞠躬、鞠养、鞠躬尽瘁3.奠(diàn):奠基、奠酒、奠仪4.截(jié):截断、截取、截止、截然不同5.选(xuǎn):选择、选拔、选手、选贤任能6.聘(pìn):聘请、聘书、聘金、聘礼7.坎(kǎn):坎坷、坎肩、坎坷不平8.挚(zhì):挚友、挚诚、挚爱9.梯(tī):梯子、楼梯、阶梯、梯形10.肛(gāng):肛门、肛疾这些生字和组词可以帮助我们更好地理解和记忆课文内容,同时也有助于扩大我们的词汇量。

Vocabulary Formation for New Words in "Deng Jiaxian" after ClassHere are the new words and their associated phrases from "Deng Jiaxian" after class:1.Zhì (至): Zhìyú (至于), Zhìjí (至极), Zhìchéng (至诚), Zhìqīn (至亲)2.Jū (鞠): Jūgōng (鞠躬), Jūyǎng (鞠养), Jūgōng Jǐncuì (鞠躬尽瘁)3.Diàn (奠): Diànjī (奠基), Diànjiǔ (奠酒), Diànyí (奠仪)4.Jié (截): Jiétuàn (截断), Jiéqǔ (截取), Jiézhǐ (截止), Jiéránbùtóng (截然不同)5.Xuǎn (选): Xuǎnzé (选择), Xuǎnbá (选拔), Xuǎnshǒu (选手), XuǎnxiánRènnéng (选贤任能)6.Pìn (聘): Pìnqǐng (聘请), Pìnshū (聘书), Pìnjīn (聘金), Pìnlǐ (聘礼)7.Kǎn (坎): Kǎnkě (坎坷), Kǎnjiān (坎肩), Kǎnkěbùpíng (坎坷不平)8.Zhì (挚): Zhìyǒu (挚友), Zhìchéng (挚诚), Zhìài (挚爱)9.Tī (梯): Tīzi (梯子), Lóutī (楼梯), Jīetī (阶梯), Tīxíng (梯形)10.Gāng (肛): Gāngmén (肛门), Gāngjí (肛疾)These new words and their associated phrases can help us better understand and memorize the content of the lesson, while also expanding our vocabulary.。

⼈教版语⽂书七年级下册《邓稼先》课后题答案 课后练习是提⾼学习成绩的基础,关于⼈教版语⽂书七年级下册《邓稼先》课后题有哪些指导呢?接下来是店铺⼩编为⼤家带来的参考答案。

⼈教版语⽂书七年级下册《邓稼先》课后题答案 《邓稼先》第⼀题答案有感情地朗读课⽂,把握⽂意,完成下列各题。

1、在写邓稼先以前,为什么先概述我国近⼀百多年来的历史? 答:先概述我国近⼀百多年来的历史,是为了说明邓稼先是对中华民族从“任⼈宰割”到“站起来了”这⼀巨⼤转变作出巨⼤贡献的科学家,是对历史的发展产⽣巨⼤影响的历史⼈物。

2、为什么把邓稼先与奥本海默对⽐着写? 答:课⽂把邓稼先与奥本海默对⽐着写,更能鲜明地突出邓稼先的性格品质和奉献精神,就⾃然⽽然地得出结论:“邓稼先是中国⼏千年所孕育出来的有最⾼奉献精神的⼉⼦”,“邓稼先是中国共产党的理想党员”。

3、“邓稼先是中国⼏千年传统⽂化所孕育出来的有最⾼奉献精神的⼉⼦。

”“邓稼先是中国共产党的理想党员。

”试阐释这两句话。

答:“邓稼先是中国⼏千年传统⽂化所孕育出来的有最⾼奉献精神的⼉⼦”是指邓稼先与锋芒毕露的奥本海默截然不同,“是⼀个最不要引⼈注⽬的⼈物”,“忠厚平实”,“真诚坦⽩,从不骄⼈”,“没有⼩⼼眼⼉,⼀⽣喜欢‘纯’字所代表的品格”,“最有中国农民的朴实⽓质”。

中国⼏千年传统⽂化讲宄⼈与⼈之间关系和谐,和睦相处,讲究为⼈忠厚、谦虚、真诚、朴实。

邓稼先汲取了中国传统⽂化中这些优秀的成分,并变成了⾃⼰的⽓质品格。

“邓稼先是中国共产党的理想党员”,是指“他没有私⼼,⼈们绝对相信他”,““””中能说服两派群众组织,能说服⼯宣队、军宣队。

中国共产党的宗旨是全⼼全意为⼈民服务,是领导、团结⼴⼤⼈民⼀起前进,邓稼先就是把这些奉为⾃⼰的⾏动准则,因此他是理想党员。

4、“如果稼先再次选择他的⼈⽣的话,他仍会⾛他已⾛过的道路。

这是他的性格与品质。

”试你对这两句话的理解。

答:为中华民族的崛起,为⼴⼤⼈民的利益,奉献⾃⼰的⼀⽣,这是邓稼先的⼈⽣。

第一单元邓稼先/杨振宁【知识提纯】1.作者微博杨振宁,美籍华人,物理学家。

1922年出生于安徽省合肥市,1942年毕业于西南联大物理系,1945年赴美国芝加哥大学深造,1948年获博士学位。

1957年与李政道一起获得了诺贝尔物理学奖。

他是最早获得诺贝尔物理学奖的华人之一。

2.背景资料1993年7月29日,是邓稼先逝世七周年。

杨振宁教授写了这篇文章作为纪念。

这是一位科学家写的科学家评传。

作者和邓稼先同志是中学同学、大学同学,在美留学期间又是同学。

他自己说是“50年的友谊,亲如兄弟”。

此文珍贵之处是杨先生从科技发展史的高度,将同他有长期交往、所知甚深的中国、美国两位原子弹设计的领导人作了比较评述,既高且深,又亲切可读。

读杨振宁教授的回忆文章,可以进一步了解邓稼先同志的才能、风格、思想和为人。

【字词清单】(1)字音邓稼先(jià) 元勋(xūn) 铤(tǐnɡ)鲜为人知(xiǎn) 鞠躬尽瘁(jū cuì ) 癌症(ái)筹划(chóu) 妇孺皆知(rú) 彷徨(pánɡ huánɡ)(2)词义鞠躬尽瘁,死而后已:指小心谨慎,贡献出全部精力,一直到死为止。

当之无愧:当得起某种称号或荣誉,无须感到惭愧。

家喻户晓:每家每户都知道。

锋芒毕露:指锐气和才干全都表现出来。

多形容人气盛逞强。

妇孺皆知:连妇女小孩都知道,表示众所周知。

热泪盈眶:形容因非常高兴、感激或悲伤而流的眼泪充满了眼睛。

马革裹尸:用马皮把尸体包裹起来,指军人战死于战场。

萦带:弯曲得像带子一般。

层出不穷:接连不断地出现,没有穷尽。

【整体感知】1.课文主要写了什么内容?【答案】本文将邓稼先的生平、贡献放在广阔的社会文化背景中描写、评价,突出了他对民族的贡献,高度赞扬了他深沉的爱国主义精神和将个人生命奉献给祖国国防事业的崇高品质。

2.在写邓稼先以前,为什么先概述我国近一百多年来的历史?【答案】先概述我国近一百多年来的历史,是为了说明邓稼先是对中华民族从“任人宰割”到“站起来了”这一巨大转变做出巨大贡献的科学家,是对历史的发展产生巨大影响的历史人物。

七年级下册第一课邓稼先教案(精选6篇)初一语文《邓稼先》教案大全篇一【课标与教材分析】新课标指出:“养成默读习惯,有一定的速度,阅读一般的现代文每分钟不少于500字。

”“能较熟练地运用略读和浏览的方法,扩大阅读范围,拓展自己的视野。

”“在通读课文的基础上,理清思思路,理解主要内容,体味和推敲重要词句在语言环境中的意义和作用。

”“对课文的内容和表达有自己的心得,能提出自己的看法和疑问,并能运用合作的方式,共同探讨疑难问题。

”“欣赏文学作品,能有自己的情感体验,初步领悟作品的内涵,从中获得对自然、社会、人生的有益启示。

对作品的思想感情倾向,能联系文化背景作出自己的评价;对作品中感人的情境和形象,能说出自己的体验;品味作品中富于表现力的语言。

”《邓稼先》这篇课文比较长,以小标题为标志,分为六个部分,各部分之间联系紧密。

这篇课文以平实的语言、连缀结构的小标题、变化的句式,表现了邓稼先把一切献给科学、献给祖国、不计名利、鞠躬尽瘁、无私奉献的崇高精神,给人以极大的震撼和激励。

第一部分是全文的引子;第二、三部分简介邓稼先的生平经历和贡献,在对比中突出邓稼先的气质、品格和奉献精神;第四部分从侧面表现邓稼先的杰出贡献,是对前两部分的扩展;第五部分重点写出了邓稼先超凡的创造才能、坚强的意志、坚定的信念、甘为祖国献身的崇高精神,是第二部分内容的具体化;第六部分,总结全文。

文章自始至终以对邓稼先的高度赞扬为主旋律,将其事迹与国家命运紧密相连,在历史与民族的大背景上展示其形象,使其具有震撼人心的力量。

在记叙邓稼先身负重任领导其他科学家努力工作时,作者将邓稼先忠厚朴实、坚忍不拔、不怕牺牲的高尚品质与悠久的中国文化和民族传统联系起来,尤其是将其性格与“美国原子弹之父”奥本海默的性格进行对比描写,这就将人物置于更广阔的时空中,使所要表达的思想情感的内涵更丰富,更有高度。

【学情分析】学生已经知道的:初中学生已具有初步阅读感知课文和联系上下文理解句子的能力。

七年级语文下册《邓稼先》课文原文及赏析《邓稼先》课文原文从“任人宰割”到“站起来了”一百年以前,甲午战争和八国联军时代,恐怕是中华民族五千年历史上最黑暗最悲惨的时代,只举1898年为例:据费正清《剑桥中国晚清史》统计,1898年那年,全国各省受灾,真是全军覆没,无一幸免。

灾情最严重的是“黑吉二省,哀鸿遍野,百不一存”。

1898年,西方列强在中华大地上竟强行划分了势力范围。

1898年,慈禧太后竟饶有兴趣地坐看光绪皇帝与康有为、梁启超等人的变法,心中其实早已有了主意。

1898年,谭嗣同悲怆地呼喊着:“有心杀贼,无力回天。

”1898年,刘胡兰还没有出生。

……百年屈辱,一朝洗雪。

邓稼先说:“如果做好这件事(指原子弹),我这辈子就活得很值得了。

”邓稼先喜欢一个“纯”字,他说:“我认为,邓稼先是一个最不要引人注目的人物。

”邓稼先喜欢一个“静”字,他说:“平静的工作,平静地度过一生。

”邓稼先喜欢一个“实”字,他说:“科研工作需要严谨,需要一丝不苟。

”邓稼先喜欢一个“真”字,他说:“我们对待工作不能有一丝一毫的马虎。

”……邓稼先是中国的传统文化背景孕育出的具有高尚品格的人。

只有中国的传统文化背景才能孕育出邓稼先这样的人,也只有邓稼先这样才适应中国社会的需要,为民族的发展做出巨大贡献。

邓稼先是中华民族的核武器事业的奠基人和开拓者。

张爱萍将军曾为他题词:“踏遍戈壁共草原,二十五年前,连克千重关,群力奋战自当先,捷音频年传。

蔑视核讹诈,华夏创新篇,君视名利如粪土,许身国威壮河山,功勋泽人间。

”邓稼先的同事和部下当年赠给他一副挽联:“哀君早辞世,功勋在人间。

”邓稼先永远活在中国人民心中。

《邓稼先》课文赏析《邓稼先》是一篇感人至深的记人传记型文章。

作者杨振宁以真挚的情感、丰富的细节和生动的语言,描绘了邓稼先这位卓越的科学家和爱国者的形象。

全文贯穿了对邓稼先深深的敬意和怀念之情,读来让人感动不已。

文章开头以一百多年前的历史背景为引子,通过对比展现了中国从屈辱到崛起的历程,凸显了邓稼先在这个历史进程中的重要地位。

1、邓稼先【教学目标】1.勾画课文关键语句或段落,揣摩其含义。

2.理解邓稼先的成就和襟怀,把握课文的思想内涵。

3.把握课文在语言表达方面的特色,体会其表达效果。

【教学过程】一、导入新课今天,中华民族之所以能傲立于世界民族之林,是因为中华民族几千年的传统文化孕育出了许许多多的人才。

中华人民共和国成立后,为了增强我国的军事力量,避免重现一百年来屈辱的历史,党和国家领导人很重视原子弹的研制,希望把中国打造成科技强国、军事强国。

1964年是中国军事科技史上值得自豪的一年,这一年,我国成功自行研制了原子弹。

今天,让我们走近为实现这个伟大创举做出了重大贡献的中国科学家﹣-"两弹"元勋邓稼先。

(板书题目)二、默读课文,整体感知快速浏览课文,边读边思考:六个小标题各写了什么内容?【明确】(1)概述历史一贡献背景。

(2)生平贡献﹣"两弹"元勋。

(3)人物对比一性格气质。

(4)破除谣言﹣民族骄傲。

(5)艰难创业﹣精神品质。

(6)高度赞扬﹣贡献意义。

教师总结:本篇文章形散而神聚,各部分都围绕塑造邓稼先的形象展开,既不可颠倒顺序,也不可删减部分,可谓设计精妙。

使用小标题使得文章内容清晰条理,一目了然,同时小标题之间内在的逻辑关系又可以帮助我们更好地理解课文内容,把握作品主题。

三、品读课文,对话文本(一)描绘背景1.伟大的人物是顺应时代的。

自由朗读文章第一部分,圈点勾画出关键信息。

说说邓稼先是在怎样的背景下登上历史舞台的。

【明确】历史上最黑暗最悲惨的时代,中华民族任人宰割的时代,有亡国灭种的危险的时代。

2.以1898年为例列举的几个事件,能否删除?为什么?【明确】不能,这里运用排比,写下了列强对中国的侵占,写出了当时中国任人宰割的危急局面,为介绍邓稼先做铺垫。

(二)初窥其影人的一生极其短暂,然而古今多少奇人在历史的舞台留下剪影,实现了生命的永生平做一个时间轴。

从时间轴上你能感受到什么呢?恒。

人教新课标版(2013修订)初中七下《邓稼先》教案1

教学目标:

1、理清作者的思路,深入理解课文的思想内容;

2、了解邓稼先的生平事迹,学习他的伟大精神;

3、学习本文通过对比表现人物的写作方法;

4、积累“可歌可泣”“当之无愧”等词语。

教学重点:理清作者的思路,深入理解课文的思想内容

教学难点:本文通过对比表现人物的写作方法

课时安排:两课时

教学过程:

第一课时

一、有感情地朗读课文,把握文意,完成下列各题。

1.在写邓稼先以前,为什么先概述我国近一百多年来的历史? (先概述我国近一百多年来的历史,是为了说明邓稼先是对中华民族从“任人宰割”到“站起来了”这一巨大转变做出巨大贡献的科学家,是对历史的发展产生巨大影响的历史人物。

)

2.为什么把邓稼先与奥本海默对比着写? (课文把邓稼先与奥本海默对比着写,更能鲜明地突出邓稼先的性格品质和奉献精神,就自然而然地得出结论:“邓稼先是中国几千年传统文化所孕育出来的有最高奉献精神的儿子。

”“是中国共产党的理想党员。

”)

3.“邓稼先是中国几千年传统文化所孕育出来的有最高奉献精神的儿子。

”“邓稼先是中国共产党的理想党员。

”试阐释这两句话。

(.“邓稼先是中国几千年传统文化所孕育出来的有最高奉献精神的儿子。

”是指邓稼先与锋芒毕露的奥本海默截然不同,“是一个最不要引人注目的人物”,“忠厚平实”,“真诚坦白,从不骄人”,“没有小心眼儿,一生喜欢‘纯’字所代表的品格”,“最有中国农民的朴实气质”。

中国几千年传统文化就讲究人与人之间关系和谐,和睦相处,讲究为人忠厚、谦虚、真诚、朴实。

邓稼先汲取了中国传统文化中这些优秀的部分,并变成了自己的气质品格。

“邓稼先是中国共产党的理想党员”,是指“他没有私心,人们绝对相信他”,“文革”中能说服两派群众组织,能说服工宣队、军宣队。

中国共产党的宗旨就是全心全意为人民服务,就是领导、团结广大人民一起前进,邓稼先就是把这些奉为自己的行动准则,因此他是理想党员。

)

4.“如果稼先再次选择他的人生的话,他仍会走他已走过的道路。

这是他的性格与品质。

”试说说你对这两句话的理解。

(为中华民族的崛起,为广大人民的利益,奉献自己的一生,这是邓稼先的人生。

走这样的人生道路,是邓稼先的性格与品质决定的。

所以作者说,如果邓稼先再次选

择人生,还会这么走。

这两句话总写出了邓稼先的伟大之处。

)

课堂设计:

1.教师:请同学们快速阅读课文,先把你认为比较精美的词语用小圆圈标示出来,然后按照“我发现……词语用得好,它好在……”的句式组织好语言,准备精彩发言。

同学们阅读课文,然后发言讨论,教师补充完善,归纳出下列词语的妙处:

任人宰割:我发现“任人宰割”这个成语用得好,它好在写出了甲午战争和八国联军时代中国遭受列强的侵略、压迫而不图反抗的现状,读来让人悲痛、伤心,更为当时中国的处境担忧。

鞠躬尽瘁,死而后已:我发现“鞠躬尽瘁,死而后已”这个成语用得好。

它好在作者用相当凝练的语言,对邓稼先兢兢业业、不辞辛劳,为中国的核武器事业作出巨大贡献的光辉一生作了概括性总结,让我们在敬佩中受到了教育。

2.教师:请同学们运用跳读的方式再次快速阅读课文,先用波浪线把你认为美妙的句子或段落标示出来,然后按照“我发现……句子或段落写得美妙,它的美妙在于……”的句式组织语言,准备再次闪亮登场发言。

归纳学生发言:

①我发现“对这一转变作出了巨大贡献的,有一位长期以来鲜为人知的科学家:邓稼先”这一句美妙,它的美妙在于这句话在本部分的末尾,显得突出、醒目。

作者把邓稼先这位科学家放在中国一个世纪的历史背景上,运用蒙太奇手法,逐步把邓稼先的特写镜头推到读者面前,形象地表明了对“中国人站起来了”这一人类历史上最重要的、影响最深远的巨大转变作出巨大贡献的人就是邓稼先,指明了核心人物,突出了写作的中心,开启下文。

②我发现“事后我追想自己为什么会有那样大的感情动荡,是为了民族而自豪?还是为了稼先而感到骄傲?——我始终想不清楚”这一句写得美妙。

它的美妙在于这一句作者运用两个表选择关系的设问句,充分表达了自己内心深处引起的感情震荡,它含蓄地告诉读者,作者既为中华民族感到自豪,更为稼先领导国内学者和技术人员独立地设计出中国的原子弹而感到骄傲,语言简练,蕴含丰富。

③我发现“邓稼先是中国几千年传统文化所孕育出来的有最高奉献精神的儿子”“邓稼先是中国共产党的理想党员”这两段写得美妙,它的美妙在于这两句话分两段陈述,起突出、强调作用,高度赞扬了邓稼先的崇高品质和精神境界。

读完这两句,不由得使人在内心深处升起一股敬仰之情。

④我发现“——是的,如果稼先再次选择他的人生的话,他仍会走他自己走过的路。

这是他的性格和品质。

能这样估价自己一生的人不多,我们应为稼先庆幸”这一段写得特美妙。

它的美妙在于这一段话作者直接发表自己的看法和认识,对邓稼先进行高度的评价。

邓稼先把献身祖国的国防事业作为自己终身的奋斗目标和人生追求,他以自己的实际行动实践了自己的人生目标,从来没有彷徨、没有矛盾过,至死不渝,无怨无悔,他执著追求、竭力奋斗的辉煌的一生将在历史长河中成为永恒,永不磨灭。

这样的人不多,“我们应为稼先庆幸”,他是我们永恒的骄傲。

3.教师:同学们肯定还有许多发现,诸如在修辞手法上、标点符号上、结构安排上、描写方

法上等,请仿照上述句式,用形象的语言陈述出来。

学生发现文中的对比、排比等修辞方法和细节描写等,并争先发言。

教师总结归纳出下列内容:

①本文在语言运用上颇具特色。

排比的运用,节奏感鲜明,增强了语言气势;对比的运用,使人物形象更加突出;长短句的结合,又使文气活跃,抒情味浓厚,感染力强。

②这是一篇回忆性散文。

作者采用“横式结构法”,巧立主题式的小标题,运用“板块”并列的结构,将邓稼先的生平事迹和杰出贡献放在广阔的社会文化背景中,从多角度多侧面展示人物的性格和优秀品质,使人物形象显得悲壮而豪迈,伟大而崇高,读来令人仰止。

4.教师小结:今天我们学习这篇课文用的是发现阅读法,它也是一种科学的阅读方法,是写读书笔记的一种模式。

阅读散文、小说等形象性的文学作品会经常用到它,它能让我们体验到阅读发现的乐趣,培养我们的阅读审美能力和创新意识,望同学们在今后的阅读中多加实践。

第二课时

精读课文,探究问题

1.这篇文章的语言很有特色,句式多变。

有时句式十分整齐,有时长句与短句交错使用,句式的运用完全服从于表现感情的需要。

你能举出几个例子来加以说明吗?(有时句式十分整齐,例如“从‘任人宰割’到‘站起来了’”部分,举了1898年“任人宰割”的四个例子;又如“‘两弹’元勋”部分,按时间顺序介绍邓稼先的简历和贡献,句式也相对整齐;又如,第五部分第四段,句式也比较整齐。

有时长句与短句交错使用,例如“邓稼先与奥本海默”这一部分中,第四段介绍奥本海默的性格和为人,长句和短句就交错使用。

句式多变,是为表达思想感情服务的。

句式排列整齐,往往造成一股气势,好念,读者印象深刻。

长句与短句交错使用,形成一种交错美。

长句便于表达较复杂严密的意思;短句显得活泼,节奏快。

结合起来用,有一种特殊的表达效果。

)2.全文六个部分之间有什么联系?

第一部分可以说是全文的“小引”,等于是个帽子。

第六部分可以说是全文的总结。

第二部分简单介绍了邓稼先的生平经历和贡献,第三部分可以说是第二部分的补充、延伸和扩展,它是以同奥本海默对比的方式突出地表现了邓稼先的气质、品格和奉献精神。

第四部分从另一角度,写出邓稼先贡献之大。

这一部分也可以说是第二部分的扩展。

第五部分则是重点写出了邓稼先的深厚博大的民族文化背景、超凡的创造才能、坚强的意志、坚定的信念、甘为祖国献身的崇高精神,是《中国男儿歌》中的“男儿”一类的人物。

这一部分是第二部分的具体化。

3.为什么作者对邓稼先的生平事迹和巨大贡献没有作详细介绍?

按理说,邓稼先是“两弹”元勋,文章应把重点放在叙述邓稼先对研制“两弹”的巨大贡献上。

现在这样写,原因在于:第一,作者是大科学家,写的也是大科学家,科学家写科学家,着眼于科学精神、科学态度以及气质、品格、价值观、人生道路等方面,而不是把注意力放在事件具体细节的描写上。

第二,作者与邓稼先有着50年的友谊,写这篇介绍邓稼先的文章,包含着作

者对老朋友的不尽的思念;同时,写邓稼先的人生道路,又渗透着自己人生中某些与邓稼先相同的东西。

因此,这篇文章常常从作者自己与邓稼先的交往这个角度写,这样势必就不会着力介绍事件的具体细节。

第三,作者与邓稼先虽然有50年的友谊,但分隔大洋两岸二十余年,对邓稼先工作的具体情况不可能很了解,掌握材料不会很多。

加上这又是一篇短文,不宜铺开来写。

因此,像现在这样写,扬长避短,是很高明的。

教后记:结合美国同伊拉克战争中的大规模杀伤性武器来导入课文。

邓稼先,“‘两弹’元勋”,“两弹一星”功勋奖章获得者。

这是一个“大写的人”!我们做人就是要做这样的人!我们随着作者饱含深情的笔触,来感悟这位不平凡的科学家的。

让学生了解一些武器的知识。