陈鹤琴传记和生平

- 格式:ppt

- 大小:349.00 KB

- 文档页数:106

作者:mm豆儿提交日期:2007-3-8 16:47:00在我国学期教育史上,对课程理论与思想发展贡献最大的当推陈鹤琴先生。

陈鹤琴(1892~1982),浙江上虞人,是我国现代教育史上著名的儿童心理学家和学期教育学家。

陈鹤琴先生早年留学美国,专心研究教育学和心理学,师从克伯屈、孟禄、桑代克、罗格等教授。

1919年回国后先后任教于南京高等师范学校(后改为东南大学),教授教育学和心理学。

1923年在南京创办了鼓楼幼稚园,任园长;不久又建立了我国第一个幼儿教育研究中心,亲自从事并领导幼稚园的课程、设备等方面的研究工作。

他对当时国外幼儿教育课程严重充斥中国幼稚园的状况十分不满,与张宗麟等人一起进行了幼稚园课程中国化和科学化探索,提出了“活教育”思想,极大地推动了中国幼稚园课程的发展。

他是我国幼儿园课程改革的先驱。

他还发起并组织幼稚教育研究会,创办了我国最早的幼稚教育研究刊物《幼稚教育》。

协助教育部制订了我国历史上第一个《幼稚园课程标准》。

中华人民共和国成立后,陈鹤琴先生以极大的热情投入社会主义建设之中。

他先后担任南京大学师范学院和南京师范学院院长兼幼儿教育系主任。

在这期间,他继续研究幼儿教育,整理他以前有关幼儿教育方面的研究,建立了一套完整的教学和科研体系,完成了他20~40年代一直未能实现的理想。

然而,从50年代初起,由于“左”的思潮的影响,他的活教育思想受到错误批判。

而他本人,在1958年也遭到错误批判,他的儿童教育思想被全盘否定。

1959年,他不得不离开了自己长期从事而又深为热爱的幼儿教育工作。

文化大革命后,陈鹤琴先生得到平反昭雪。

除了担任社会和政府的一些要职之外,他当选为全国幼儿教育研究会名誉理事长。

1981年六一儿童节时,他虽然身患重病,但仍然不忘儿童,并为儿童题词:“一切为儿童,一切为教育,一切为四化。

”1982年,他在连说话都非常困难的情况下,还写下了“我爱儿童,儿童也爱我”的肺腑之言。

由此可见,陈鹤琴先生把毕生的精力全部献给了祖国的儿童教育事业,他不愧为著名的幼儿教育家。

陈鹤琴(1892-1982)——中国幼教之父生平简介陈鹤琴,男,汉族,1892年3月5日出生于浙江省上虞县百官镇。

1982年12月30日在南京逝世,享年9 0岁。

1911年春考入上海圣约翰大学,秋转入清华学堂高等科。

1914年公费留美。

先在霍普金斯大学获文学学士学位,后在哥伦比亚大学师范学院获教育硕士学位。

1923年创办南京鼓楼幼稚园并兼任园长。

1927年任南京晓庄试验乡村师范第二院长。

1928年至1939年任上海工部局华人教育处处长。

1949年至1959年任南京大学师范学院和南京师范学院院长。

1955年任中国文学改革委员会委员。

1964年被推选为“九三学社”中央委员兼南京市主任委员。

连任全国政协委员和江苏省政协副主席。

1979年任江苏省人大常委会副主任委员、中国教育学会名誉会长、全国幼儿教育研究会名誉理事长及江苏省心理学会名誉理事长。

陈鹤琴病逝后,江泽民于1988年11月20日为陈鹤琴先生雕像墓碑落成题词:"学习爱国老教育家陈鹤琴先生的献身精神和创业精神,深化教育改革,为培育四有新人,振兴中华的大业而奋斗!"研究内容陈鹤琴对儿童教育的研究既广泛又深刻。

首先,他致力于家庭教育的研究。

1925年出版的《家庭教育》可说是具有中国体色的儿童家庭教育“百科全书”。

陶行知为之作了《源于天下父母共读之》的序言,肯定该书是中国出版教育专著中最有价值之著作。

其次,他潜心研究幼儿园教育。

于1923年春创办了我国第一个幼儿教育试验中心——南京鼓楼幼稚园,进行了幼稚园课程、设备、故事、读法(识字)及幼稚生应有的习惯和技能等项的实验研究。

在此基础上,陈和勤于1927年发表了《我们的主张》15条,系统阐明了我国幼儿教育的方向和任务,课程的中心与组织、教学的方式与方法、师生关系、家园关系以及环境、设备等。

此外,还组织群众性的优质教育和儿童教育学术团体。

创办《幼稚教育》、《儿童教育》、《小学教师》、《活教育》、《新儿童教育》等刊物。

中国现代教育家陈鹤琴的教育思想一、陈鹤琴的生平、主要著作及教育实践活动(一)陈鹤琴的生平(1892年3月5日-1982年12月30日)陈鹤琴是我国著名教育家、儿童心理学家,我国近代幼儿教育事业奠基人。

1892年3月,陈鹤琴出生于浙江上虞县百官镇—个破落小商人家庭。

他6岁丧父,7岁起帮母亲替人洗衣以补贴生活。

在读6年私塾后,14岁靠亲友资助进杭州葸兰中学读书,立志济世救人。

1911年在上海圣约翰大学读一学期,秋季考入北京清华学堂高等科。

他在校内办了一个“校役补习班”,又在校外城府村办了—·所“义务小学”。

1914年赴美留学,为报国而学教育。

1917午获霍普金斯大学文学学士学位,1918午获哥伦比亚大学教育硕士学位,1919年8月回国。

1919年9月,他任南京高等师范学校教育科教授,讲授儿童心理学等课,1921年兼任东南大学教务部主任。

他大力提倡开展学校课外活动,主张学生自治。

他反对封建包办婚烟制度,写成《学生婚烟问题之研究》调查报告,于1921年在《东方杂志》发表,受到李大钊称赞。

1922午,他编成中国第一本汉字查频资料《语体文应用字汇》开创汉字字量的科学研究,为编写成人扫盲教材和儿童课本,读物,提供用字的科学依据。

1920年起,他以其长子陈一鸣为研究对象,开创我国儿童研究。

1921—1925年,他从事儿童心理测验的研究,编制中小学各科测验资料,与廖世承合著《智力测验法》、《测验概要》。

1925年,他出版《儿童心理之研究》、《家庭教育》两部著作。

1927年,陈鹤琴支持陶行知筹建南京试验乡村师范学校,并兼任该校第二院(幼稚师范院)院长。

他与陶行知、张宗麟等组织幼稚教育研究会,主编《幼稚教育》刊物。

6月,他担任南京特别市教育局学校教育课课长,着力整顿中小学和幼儿教育,设立实验区制,培训师资,试验新教学法,树立实验和研究风气,编纂教科书和儿童读物,研制玩具、教具和设备等。

1928年,他受民国大学院之聘,主持起草《全国幼稚园课程暂行标准》,于30、40年代在全国推行。

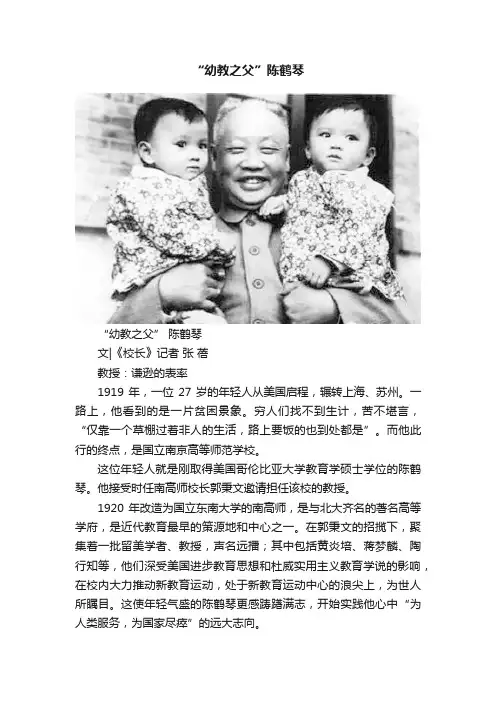

“幼教之父”陈鹤琴“幼教之父” 陈鹤琴文|《校长》记者张蓓教授:谦逊的表率1919年,一位27岁的年轻人从美国启程,辗转上海、苏州。

一路上,他看到的是一片贫困景象。

穷人们找不到生计,苦不堪言,“仅靠一个草棚过着非人的生活,路上要饭的也到处都是”。

而他此行的终点,是国立南京高等师范学校。

这位年轻人就是刚取得美国哥伦比亚大学教育学硕士学位的陈鹤琴。

他接受时任南高师校长郭秉文邀请担任该校的教授。

1920年改造为国立东南大学的南高师,是与北大齐名的著名高等学府,是近代教育最早的策源地和中心之一。

在郭秉文的招揽下,聚集着一批留美学者、教授,声名远播;其中包括黄炎培、蒋梦麟、陶行知等,他们深受美国进步教育思想和杜威实用主义教育学说的影响,在校内大力推动新教育运动,处于新教育运动中心的浪尖上,为世人所瞩目。

这使年轻气盛的陈鹤琴更感踌躇满志,开始实践他心中“为人类服务,为国家尽瘁”的远大志向。

在东南大学,陈鹤琴教授儿童教育和儿童心理学课程,讲课深入浅出、生动有趣,很受学生欢迎。

后来他的学生回忆道:“陈先生脸色红润、仪表齐整、态度谦逊,他的身体姿势,不论上课、站立还是行走,都保持正直。

他的脸上永远都是和蔼、亲切的微笑,讲话时和颜悦色,声音轻快而平静。

即使在研究很严重问题,他发言时仍带些微笑。

他的语言虽不像音乐,但是这微笑却很容易使听者乐意接受了他。

”陈鹤琴作为知名教授,一方面努力认真地实践新教育各种主张,积极推进教育改革;另一方面也非常注重自身的示范和表率作用。

他对学生亲切和蔼、平易近人、循循善诱,非常注重小事与细节。

有一次,他带学生到上海做学校调查,他与一个学生站在人行道上谈话,看见那个学生的裤扣没有系上,就走上前去帮他扣好,然后微笑地说:“这是一种对人的礼貌啊!”这个学生脸红了,从此将这件小事牢记心间,以后一遇到陈鹤琴,就马上将自己的穿戴审视一遍,终身养成良好的习惯。

著作:“儿童观”先驱在陈鹤琴积极参与新教育运动、努力实现自己志向之时,他的长子在南京出生了。

陈鹤琴教育理论一、陈鹤琴先生生平及实践:一、生平陈鹤琴(1892--1982年),浙江上虞县人,中国著名儿童教育家、儿童心理学家、教授。

早年毕业于国立清华大学,留学美国五年,专心研究教育学和心理学,师从克伯屈、孟禄、桑代克、罗格等著名教授。

1919年获得哥伦比亚大学硕士学位。

五四运动期间回国后,最初担任南京高等师范学校教授,讲授儿童心理学课程。

东南大学成立后,任教授和教务主任。

1923年在南京创办了鼓楼幼稚园,任园长;不久又建立了我国第一个幼儿教育研究中心,亲自从事并领导幼稚园的课程、设备等方面的研究工作。

他对当时国外幼儿教育的课程严重充斥中国幼稚园的状况十分不满,与张宗麟等人一起进行将幼稚园课程中国化和科学化的努力,提出了“活教育”思想,提倡要重视科学实验,主张中国儿童教育的发展要适合国情,符合儿童身心发展规律,呼吁建立儿童教育师资培训体系。

编写幼稚园、小学课本及儿童课外读物数十种、设计与推广玩具、教具和幼稚团设备。

一生主要从事于一系列开创性的幼儿教育研究与实践,有《家庭教育》等著作。

他是我国幼儿园课程改革的先驱,极大地推动了中国幼稚园课程的改革和发展。

他还发起并组织幼稚教育研究会,创办了我国最早的幼稚教育研究刊物《幼稚教育》。

协助教育部制订了我国历史上第一个《幼稚园课程标准》。

中华人民共和国成立后,陈鹤琴先生以极大的热情投入到社会主义建设之中。

他先后担任南京大学师范学院和南京师范学院院长兼幼儿教育系主任。

在这期间,他继续研究幼儿教育,整理他以前有关幼儿教育方面的研究,建立了一套完整的教学和科研体系,完成了他20~40年代一直想做而未能实现的理想。

然而,从50年代初起,“由于左”的思潮的影响,他的活教育思想受到错误批判。

而他本人,在1958年也遭到错误批判,他的儿童教育思想被全盘否定。

1959年,他不得不离开了自己长期从事而又深为爱的幼儿教育工作。

文化大革命后,陈鹤琴先生得到平反昭雪。

除了担任社会和政府的一些要职之外,他当选为全国幼儿教育研究会名誉理事长。

中国幼教之父陈鹤琴二三事浙商之后1892年3月5日(光绪十八年农历二月初七),陈鹤琴出生于浙江上虞县百官镇茅家弄一个破落商人家庭,这时,他家里已经有两个姐姐和四位哥哥。

陈鹤琴的祖父陈光浩,开杂货店为生。

40岁还未生儿子,所以夫妻两人十分热心慈善公益。

一天,他祖父被土匪抓到离百官镇5里的荫岭,被连砍13刀,倒在稻田里。

三天后侥幸被路人救出,背回家里,大难不死,但杂货店成为断壁残垣。

祖父毫不气馁,伤势痊愈后在原店址盖起几间茅草房,做起两个牌子:一个是“临时商店”;一个是“陈聚兴冬夏布店”。

经过勤扒苦做,生意慢慢好起来了,茅草屋也换成了两层楼房,店铺叫做“聚兴隆”。

因为他祖父经商才华出众,小店很快成为镇上大商号。

小店传到他父亲陈松年手里后,店铺生意越来越差,陈鹤琴6岁那年,父亲病逝,小店倒闭。

从此家里靠老母张氏为人洗衣服,日赚300文铜板维持生活。

七八岁的陈鹤琴,帮母亲把一担一担的衣服挑到离家200多米的楼下池,待母亲洗好,又从楼下池挑回家。

小姐夫和小哥资助上学1906年,小姐夫陆锦川发现15岁的陈鹤琴忠厚和气,便带他去杭州学做生意。

小姐夫家开绸缎店,家道小康,但不是很富裕。

他在姐夫家呆了6个月,因为一时没有什么生意做,只好整天和小姐夫的爷爷下象棋,最后,小姐夫打算送他上学。

8月下旬,由姐夫熟人介绍,陈鹤琴进入杭州市蕙兰学堂(今杭州二中前身)。

该校的学费、伙食费一共要32个大洋,为了筹备这笔开支,姐夫把自己的皮袍和小姐姐的首饰都当掉了,给了他35个大洋。

临出门,姐夫叮嘱他说:“读得好,一直读上去;读得不好,就去学生意!”他知道这是姐夫对他的警告。

姐夫的手足之情和告诫之言,一直铭刻在陈鹤琴的心中。

他也很争气,1910年,高中毕业后,1911年春,他考入上海圣约翰大学,同年秋,考入北京清华大学高等科。

1914年,从清华大学毕业后考取公费留学美国。

陈鹤琴在蕙兰中学(第一学期除外)、圣约翰大学、清华大学的8年,是由经商的小哥陈鹤云资助的,当初鼓励他离开圣约翰大学去报考清华的也是他小哥。

翻开中国儿童教育的历史篇章,陈鹤琴先生他创立了中国化的幼儿教育和“中国儿童教作为中国现代著名的教育家,陈鹤琴的但他凭借对知识孜孜不倦的为中国儿童教育坚定回国办教育的决心琴出生于浙江省上虞县百官陈鹤琴开始进从蕙兰中学毕业后,大学和清华学堂进行学习。

鹤琴学到了很多有用的知识。

文学、历史、在之前很少接触,了更为丰富的精神滋养。

按照规定,美学习。

在留学期间,百事物都要知道一些,道”的规矩。

猎各种课程,中国现代儿童教育之父潜心办学,孕育“活教育”思想1919年留学归来后,陈鹤琴便在南京高等师范学校担任教授,研究当时中国的儿童教育。

他发现“中国的幼稚园大抵是抄袭外人的,而外人的幼稚园已时有改进,但我们还是墨守成规,不知改良,以致陈旧腐败不堪闻问了”。

当时中国的幼稚园多被外国教会控制,几乎没有属于中国自己的幼稚园,陈鹤琴对此十分痛心,他认为“我们的国情与美国的国情不一样,所以他们视为好的东西,我们用起来未必都是优良的”。

为此,他决心创办适合中国儿童的幼稚园。

但怎样的幼稚园才是适合中国儿童的?在没有任何经验的情况下,陈鹤琴主动办园,进行实验。

为创建适合中国国情的幼儿教育,陈鹤琴认为必须要了解儿童、研究儿童。

为此他对自己的长子陈一鸣进行了808天的跟踪观察记录,记录的内容包括感觉、情绪、思想、言语等各个方面,总结出不同时期儿童生理和心理特点,编成《儿童研究纲要》。

1923年,陈鹤琴在自己家中创办了南京鼓楼幼稚园,并担任园长,他亲手布置幼稚园环境,进行了四年的课程试验。

说到办幼稚园,东南大学教育科给予了很大支持。

当时财政紧缺,东南大学的戏教学法。

游戏的教具也是陈鹤琴自己设计的,括木刻字、滚珠盘等。

课程暂行标准》的根据。

办学期间,他还陆续发表了研究的文章。

陈鹤琴将这些研究成果整理成童心理之研究》,系统性地介绍国外心理学的发展情况和我国儿童心理学的研究现状,陈一鸣的个案研究,的方法进行的团体研究,爱程度的试验、儿童绘画的群体研究等。

兰台世界2012·10月上旬性,所以礼在其中占据了非常重要的位置,可以说捶丸运动凸显了中国文化中天人合一的文化诉求。

2.捶丸运动中的礼之内涵。

《丸经》记录比赛规则,实则体现了儒家之礼的内涵。

捶丸作为一项具有比赛性质的运动,虽有竞技性,但其娱乐的成分更多些,故《丸经》提倡“但思捶丸之法,自为娱乐,无有争心”,也就是说要淡化其“争”,强化其“和”,淡化利益纷争,强化人际和睦。

这正是儒家“和为贵”思想的体现,孔子认为“礼之用,和为贵”,在运动中强调“礼”是为了促进人与人之间的和睦。

所以,中国古代的体育运动,从整体而言是轻竞技而重观赏和娱乐,这种贵和思想在捶丸运动中得到了很好的体现。

当然,儒家讲“和”并非是不求原则、不求立场的“和”,而是“和而不同”,观点可以不同,立场可以有异,但绝不能非礼而待。

孔子强调“君子和而不同,小人同而不和”,“和”是秉持原则,以礼相待,“同”是放弃原则,违心相待,这是君子和小人的一个区别。

放之捶丸运动上,则是要客观对待彼此技艺,好则真心赞赏,坏也诚心指正。

这样做,才能真正体会捶丸运动的文化内涵。

3.捶丸运动的价值。

捶丸运动,在古代礼文化的氛围下,它具有多重价值,首先是养生健身价值。

和其他运动一样,捶丸最基本的价值是健身。

正如《丸经》所言,在进行捶丸运动时,要“收其放心,养其血脉而怡悸乎神情者矣。

不以勇胜,不以力争,斯可以正己而求诸于身者也”,在打的过程中,要适度,“不劳神于极,以畅四肢”,这样才能“和血脉,养性情,涤烦襟,消饮食”,所以,捶丸运动的目的是要放松身心,增益健康,而不是斗勇好胜。

其次是军事价值。

捶丸虽然是一种娱乐性极强的运动,但它也蕴含了一些军事技巧和学问,《丸经》强调运动中“不以勇胜,不以力争”,也就是强调智取胜于力取,这正是用兵中的一大技术。

另外,捶丸运动具有相对系统性和完善性的规则,在比赛中必须依规则而行,这也正是军事训练中强调和要求的。

再次是公平价值。

中外教育家评介作者:暂无来源:《成才之路》 2014年第33期张在军33. 陈鹤琴一、生平介绍陈鹤琴(1892—1982),中国近现代教育家。

浙江省上虞县百官镇人。

6 岁丧父,8 岁入私塾,15 岁由姐夫资助入杭州蕙兰中学。

1911 年2 月(清宣统三年)入上海圣约翰大学,同年秋转入北京清华学堂(1928 年改名清华大学)。

1914 年8 月毕业。

同年考取公费(“庚款”)留学美国,就读于约翰斯·霍普金斯大学、哥伦比亚大学,获哥伦比亚大学师范学院教育学硕士学位,1919 年8 月回国。

回国任南京高等师范学校教授。

1928 年至1939 年任上海公共租界工部局华人教育处处长,创办多所小学、幼稚园和中学。

1939 年任中华儿童教育社主席。

1940 年创办江西省立幼稚师范学校,并任校长。

1945 年回沪任教育局督导处主任督学,接管外国人所办中小学,创立上海市立幼稚师范学校(后改名上海市立女子师范学校)。

1946 年兼任国立幼稚师范专科学校校长,生活教育社上海分社理事长。

并先后担任中共创办的上海省吾中学、华模中学和报童小学校长、校董事会董事长。

1949 年至1952 年曾任春晖中学校董。

1951 年加入九三学社。

先后当选为全国和江苏省政协一至五届委员、副主席,江苏省人民代表大会常委、副主任,九三学社中央委员和南京分社主任委员,全国幼儿教育研究会名誉会长。

任南京师范学院院长等职。

为中国人民政治协商会议全国委员会第一、二、三、四、五届委员,江苏省一、二、三届副主席。

1979 年后任江苏省人大常委会副主任、中国教育学会名誉会长、全国幼儿教育研究会名誉理事长。

主要著作有《儿童心理之研究》《家庭教育》《我的半生》等,合著《智力测验法》《测验概要》等,辑入《陈鹤琴教育文集》。

1982 年12 月30 日陈鹤琴在南京病逝,终年91 岁。

二、教育理论陈鹤琴提出“活教育”理论。

重视科学实验,主张中国儿童教育的发展要适合国情,符合儿童身心发展规律;呼吁建立儿童教育师资培训体系。