2017年高考历史必考知识点:勃列日涅夫改革

- 格式:docx

- 大小:10.33 KB

- 文档页数:3

苏联元帅勃列日涅夫简介勃列日涅夫的执政措施有哪些本文导读:1931年,勃列日涅夫加入苏联共产党,第二次世界大战时是乌克兰第4方面军政治部主任。

1964年10月14日,参与推翻赫鲁晓夫的政变,继任苏共最高领导人。

1964年至1982年在任期间,苏联的军事力量大大增强,核武器的数量超过美国,使苏联历史性地成为军事上的超级强国。

对社会主义国家,他推行有限主权论,推出了勃列日涅夫主义。

执政后期,经济改革趋于保守,大搞个人崇拜,苏联经济陷于停滞。

1982年11月10日,勃列日涅夫因心脏病卒于莫斯科,终年76岁,安葬在列宁墓后。

1991年版吉尼斯世界纪录称,勃列日涅夫是“世界获奖章最多的人”,共获得苏联勋章十五枚、奖章十八枚,外国勋章四十二枚、奖章二十九枚。

其中,苏联最高军功章“胜利勋章”和波兰“勇士勋章”于戈尔巴乔夫改革年代被剥夺。

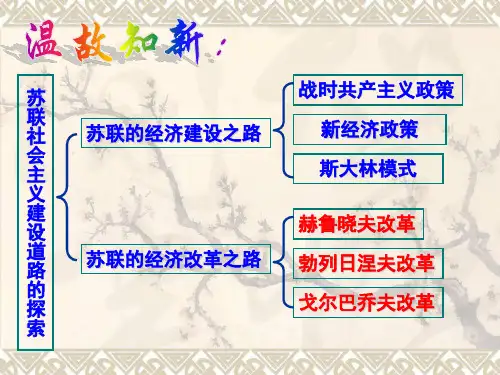

执政举措经济综述勃列日涅夫时期,对苏联的经济历史遗留问题的改革从没有间断过。

改革涉及的面比较广泛,使苏联的经济管理体制发生了许多变化。

这个时期的改革主要是减少中央的指令性计划指标,改革管理体制、改进管理方法和扩大企业自主权,强调利润对企业领导和工人的物质刺激作用。

其实质是在计划经济的框架内,有限地利用市场机制;以行政手段为主辅之以经济手段管理经济。

这个改革在当时曾一度取得了明显的效果,促进了苏联经济的发展,使勃列日涅夫时期,苏联的国家实力和国际影响力都达到了鼎盛期。

但是,勃列日涅夫时期的经济改革对苏联长期以来实行的高度集中的计划命令式的经济管理体制等历史遗留问题没有得到根本性的变革,没有能够解决苏联经济如何持续增长这一实质性问题,到20世纪70年代后半期,苏联的经济增长速度慢了下来,苏联的经济体制不适应生产力发展要求的弊端日益暴露。

究其原因:其一,对于在社会主义条件下,市场机制调节经济的作用缺乏认识;其二,“新经济体制”改革的中断,官僚主义、平均主义严重。

经济数据勃列日涅夫任职前期,苏联的经济实力有所增强,而后期的经济增长速度则持续下降。

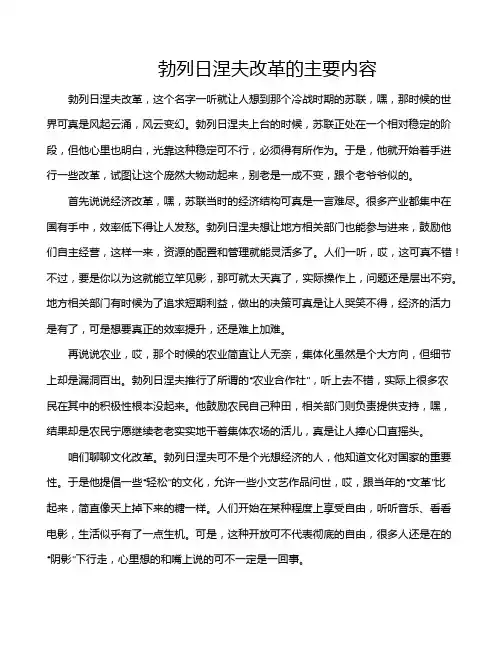

勃列日涅夫改革的主要内容勃列日涅夫改革,这个名字一听就让人想到那个冷战时期的苏联,嘿,那时候的世界可真是风起云涌,风云变幻。

勃列日涅夫上台的时候,苏联正处在一个相对稳定的阶段,但他心里也明白,光靠这种稳定可不行,必须得有所作为。

于是,他就开始着手进行一些改革,试图让这个庞然大物动起来,别老是一成不变,跟个老爷爷似的。

首先说说经济改革,嘿,苏联当时的经济结构可真是一言难尽。

很多产业都集中在国有手中,效率低下得让人发愁。

勃列日涅夫想让地方相关部门也能参与进来,鼓励他们自主经营,这样一来,资源的配置和管理就能灵活多了。

人们一听,哎,这可真不错!不过,要是你以为这就能立竿见影,那可就太天真了,实际操作上,问题还是层出不穷。

地方相关部门有时候为了追求短期利益,做出的决策可真是让人哭笑不得,经济的活力是有了,可是想要真正的效率提升,还是难上加难。

再说说农业,哎,那个时候的农业简直让人无奈,集体化虽然是个大方向,但细节上却是漏洞百出。

勃列日涅夫推行了所谓的“农业合作社”,听上去不错,实际上很多农民在其中的积极性根本没起来。

他鼓励农民自己种田,相关部门则负责提供支持,嘿,结果却是农民宁愿继续老老实实地干着集体农场的活儿,真是让人捧心口直摇头。

咱们聊聊文化改革。

勃列日涅夫可不是个光想经济的人,他知道文化对国家的重要性。

于是他提倡一些“轻松”的文化,允许一些小文艺作品问世,哎,跟当年的“文革”比起来,简直像天上掉下来的糖一样。

人们开始在某种程度上享受自由,听听音乐、看看电影,生活似乎有了一点生机。

可是,这种开放可不代表彻底的自由,很多人还是在的“阴影”下行走,心里想的和嘴上说的可不一定是一回事。

再说到外交,嘿,这个可是一个棘手的事情。

勃列日涅夫的时代可谓是“和平共处”的典范,他力求与西方国家保持一定的关系,试图在竞争与合作之间找到一个平衡。

可没想到,虽说是“和平”,可苏联在一些地方却还是没少惹麻烦。

比如说阿富汗战争,那可真是让他头疼得要命,国际形象受到了不小的影响,民众的心情也在波动。

勃列日涅夫改革改革完善经济发展的停滞时期•纠正赫鲁晓夫时期的混乱•继续进行经济改革赫鲁晓夫下台时,苏联社会经济处于混乱状态,因此,列日涅夫一上台,不得不对其前任的一些重要政策进行调整与修改。

经过一番政策调整后,1965年召开的苏共中央九月全会通过决议,先后出台了一系列改革经济体制的文件,决定在苏联推行新经济体制。

实行这一体制的三项原则是:(1)是扩大企业自主权,以利于提高企业的主动性与积极性;(2)是管理经济由行政方法与经济方法相结合,逐步以经济方法为主,加强经济杠杆的作用;(3)是贯彻国家、企业与个人三者利益结合的原则但从上世纪70年代中期开始,保守、僵化与停止改革趋势日益明显,后来实际上取消了改革。

其一:1967年11月,勃列日涅夫第一次宣布,苏联已建成发达的社会主义。

所谓发达社会主义,其基本含义为:一是苏联已是一种新的社会,即社会主义到了成熟的阶段;二是全部社会关系的改造处于即将完成的阶段;三是已具备了向共产主义过渡的条件•其次:改革一开始就是强调在不影响集中统一计划原则下进行的•从苏联最高领导层来说,害怕进行根本性改革,害怕失去对全国经济、财政大权的控制•个人集权加强,独断专行现象严重勃氏成为苏共第一书记后,继承并发展了斯大林开创的个人集权制、领导职务终身制和指定接班人这“三制”,对内压制,对外扩张。

他上台后曾自我得意地对身边人说过:“我就是沙皇”。

特点:•改革的重点放在工业方面尤其是与军事相关的重工部门工业方面的改革:1.恢复部门管理体制,加强对经济的集中领导2.在坚持集中计划管理的前提下,扩大企业经营的自主权3.运用经济手段,刺激企业改进经营管理(实行工业品批发价格改革,发挥银行信贷作用)•实质:是在计划经济的框架内,有限地利用市场机制;以行政手段为主辅之以经济手段管理经济•扩大农场和农庄自主权•降低农产品收购指标•提高农产品价格•放松对个人副业的限制改革的结果:•前期取得一定成效,但最终失败。

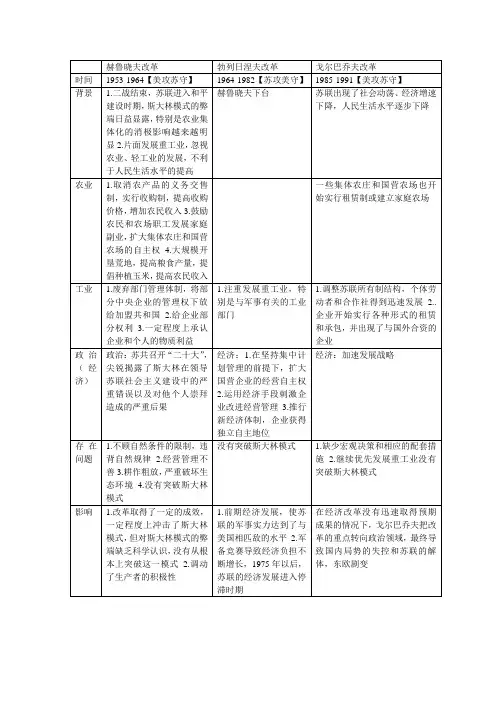

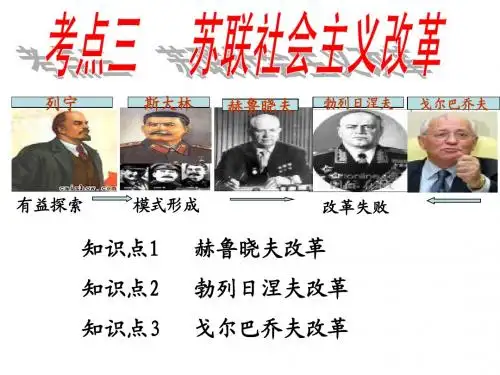

赫鲁晓夫改革勃列日涅夫改革戈尔巴乔夫改革时间1953-1964【美攻苏守】1964-1982【苏攻美守】1985-1991【美攻苏守】背景 1.二战结束,苏联进入和平建设时期,斯大林模式的弊端日益显露,特别是农业集体化的消极影响越来越明显2.片面发展重工业,忽视农业、轻工业的发展,不利于人民生活水平的提高赫鲁晓夫下台苏联出现了社会动荡、经济增速下降,人民生活水平逐步下降农业 1.取消农产品的义务交售制,实行收购制,提高收购价格,增加农民收入3.鼓励农民和农场职工发展家庭副业,扩大集体农庄和国营农场的自主权 4.大规模开垦荒地,提高粮食产量,提倡种植玉米,提高农民收入一些集体农庄和国营农场也开始实行租赁制或建立家庭农场工业 1.废弃部门管理体制,将部分中央企业的管理权下放给加盟共和国 2.给企业部分权利 3.一定程度上承认企业和个人的物质利益1.注重发展重工业,特别是与军事有关的工业部门1.调整苏联所有制结构,个体劳动者和合作社得到迅速发展 2..企业开始实行各种形式的租赁和承包,并出现了与国外合资的企业政治(经济)政治:苏共召开“二十大”,尖锐揭露了斯大林在领导苏联社会主义建设中的严重错误以及对他个人崇拜造成的严重后果经济:1.在坚持集中计划管理的前提下,扩大国营企业的经营自主权2.运用经济手段刺激企业改进经营管理3.推行新经济体制,企业获得独立自主地位经济:加速发展战略存在问题1.不顾自然条件的限制,违背自然规律 2.经营管理不善3.耕作粗放,严重破坏生态环境 4.没有突破斯大林模式没有突破斯大林模式 1.缺少宏观决策和相应的配套措施 2.继续优先发展重工业没有突破斯大林模式影响 1.改革取得了一定的成效,一定程度上冲击了斯大林模式,但对斯大林模式的弊端缺乏科学认识,没有从根本上突破这一模式 2.调动了生产者的积极性1.前期经济发展,使苏联的军事实力达到了与美国相匹敌的水平2.军备竞赛导致经济负担不断增长,1975年以后,苏联的经济发展进入停滞时期在经济改革没有迅速取得预期成果的情况下,戈尔巴乔夫把改革的重点转向政治领域,最终导致国内局势的失控和苏联的解体,东欧剧变。

勃列日涅夫改革的主要内容1. 勃列日涅夫的背景要了解勃列日涅夫改革的内容,首先得知道勃列日涅夫是谁。

你看,勃列日涅夫那可是前苏联的“老大”啊,从1964年到1982年,这哥们儿一直在位。

那时候的前苏联,正经历一段非常“辛苦”的日子。

想象一下,一个国家,像个大家庭,每个人都得乖乖听话,吃穿住行都要有相关部门来安排。

说白了,勃列日涅夫那会儿,整个国家的经济、政治都是“稳中求进”,有点儿“静水深流”的味道。

这个时候,勃列日涅夫决定推行一系列改革,想要“刮骨疗毒”,看看能不能给这个庞大的国家注入点新的活力。

2. 改革的核心内容2.1 经济改革首先来说说经济改革。

这一块儿,勃列日涅夫搞了不少“新花样”。

他推动了所谓的“经济集体化”,也就是把小的农场合并成大的合作社,想要通过规模经济来提升效率。

这就像你家里要做大餐,还是买点现成的方便,又便宜,省事。

可惜这招不是特别奏效,结果就是很多农场的生产效率反而没啥提升,大家都觉得“人多口杂”,没能解决实际问题。

2.2 科技和工业改革再来说说科技和工业方面的改革。

这一块儿,勃列日涅夫真是“煞费苦心”,希望能通过技术创新来提升工业水平。

他推动了大型的科技项目,比如“能源革命”,想让前苏联的能源生产更现代化。

但是呢,做起来并不是那么容易,资源浪费、科技短板、管理问题,这些问题一个接一个地出现,搞得改革效果“事倍功半”。

3. 改革的影响与评价3.1 社会反响改革的效果如何呢?这就有点复杂了。

我们可以说,勃列日涅夫的改革就像给老车换了个新发动机,结果发现老车的底盘不行,发动机再好也是白搭。

社会上,一方面,有些人对改革还是持积极态度,觉得总算有人试图改变现状;另一方面,也有不少人觉得改革成效不明显,整个社会依旧面临许多问题,像是“昙花一现”,没能带来长久的变化。

3.2 历史评价从历史的角度看,勃列日涅夫的改革是有其历史意义的。

他试图在“老旧”的体制中寻找突破点,虽然有许多问题和不足,但这也是前苏联在那个时代的一次“探索”。

关于勃列日涅夫改革介绍1964年10月14日,当时的苏联最高领导人赫鲁晓夫在黑海度假的时候,勃列日涅夫联合苏联国家安全委员会主席谢米恰斯内一起,在莫斯科发动政变。

下面是小编为大家精心整理的文章,希望对大家有所帮助。

勃列日涅夫改革时间1964年10月14日,当时的苏联最高领导人赫鲁晓夫在黑海度假的时候,勃列日涅夫联合苏联国家安全委员会主席谢米恰斯内一起,在莫斯科发动政变。

赫鲁晓夫被免去了所有的政治职务。

此后,勃列日涅夫和谢米恰斯内展开了苏联最高领导人之位的争夺战,为了避免两败俱伤,谢米恰斯内自愿推出角逐,一致推戴勃列日涅夫问鼎苏共。

在之后的两个月里,勃列日涅夫又担任了赫鲁晓夫的另外两个职位,这个时候,实际上勃列日涅夫已经基本上接过了赫鲁晓夫的所有权力。

此时,也就标志着勃列日涅夫改革的开始。

由于勃列日涅夫担任苏联最高领导人的时期已经是1964年年底,而那个时候,赫鲁晓夫的影响也依然在苏联人民的心目中起到了至关重要的作用,因此勃列日涅夫改革时间,应当从1965年开始算起。

由于勃列日涅夫改革颇有成效,因此在统计某些数据的时候,后人也习惯以1965年和勃列日涅夫执政的最后一个完整年的1981年进行比较。

在勃列日涅夫执政的后期,实际上已经是其大权独揽的局面,他数度被当选为苏联中央总书记。

而其实早在1974年的时候,勃列日涅夫就已经开始显露出一些顽疾的症状,在这一年的时间里,他曾两次中风倒地。

到了1982年,勃列日涅夫已经病得十分严重,并于1982年11月10日去世,终年76岁。

由此可见,勃列日涅夫是死于任上,他推行的改革政策,因此也一直延续到他去世。

因此,勃列日涅夫改革时间,实际上是1965年到1982年,前后共计16年。

勃列日涅夫改革背景勃列日涅夫改革背景是在赫鲁晓夫当政后期,苏联国内的局势逐渐陷入混乱,尤其是赫鲁晓夫通过多次变革,试图提高国民生产引发的经济衰退。

在赫鲁晓夫当政十年的时间里,推翻了斯大林原有的一切体制,大搞改革。

勃列日涅夫改革见课件:勃列日涅夫简介①赫鲁晓夫下台后,对权力的分配有争议,所以让暂时让勃列日涅夫担任第一书记。

结果一当就是18年,一直到1982年死。

②苏争霸中,美守苏攻就是这一时期③阿富汗和中国靠近,中国觉得受到威胁,美国认为受到威胁,所以他们都支持阿富汗内部的反苏势力,把最先进的武器都给他们用。

1.勃列日涅夫执政前期的改革其改革吸取了赫鲁晓夫的教训,但是产生了更为严重的问题。

eg.“新经济体制”:很显然,如果真有一个“新经济体制”代替斯大林模式,那就好了。

But ps.他将经济改革的重点放在工业上,尤其是重工业上,我们知道,斯大林模式本身就是指优先发展重工业,导致轻重比例失调,重工业畸形发展,农业,轻工业落后,而他照样把改革重点放在重工业上。

Ask.这样会导致什么后果?=>重工业畸形发展,但是此时发展重工业有一个好处,军事工业强,然后在美苏争霸中处于优势,所以这一时期美苏争霸中,美守苏攻,赫鲁晓夫时期,苏联GDP相当于美国的40%,而到了勃列日涅夫时期,GDP相当于美国的70%,差别没那么大,所以能够和美国相匹敌,同为超级大国,所以其改革虽然起到一定的作用,但是没有改变优先发展重工业的基本政策,改革……超级大国(见课件)到了后期,其年龄也大了,缺乏进取心,一味维稳,一稳定就出了问题,停滞不前,却导致改革停滞、下降,特别是老人政治非常严重,到他死后的几年,苏联最高领导人,政治局常委委员,平均年龄超过80岁,整个国家都是这些70、80岁的老人在管,整个国家就出现很严重的问题,到1982年,已经陷入了很严重的困境。

啊!而我们知道,八十年代的美国,谁当上总统了?=>里根,里根当上总统之后,对苏联采取强硬的方式,而苏联出现严重问题,所以美攻苏守。

因此在他执政的18年,工业还是取得一定发展的,尤其是重工业,甚至还建立了一支能够威胁美国的远洋海军,他的战略核潜艇能够在海底下潜伏很多年不出来,所以当时有一种传闻,不知是不是真的?说是在美苏争霸中,两个国家都不敢首先发动核战争,原因在于你第一波的核武器即使把他整个国家给摧毁了,只要在海底下还有一艘核潜艇,就能够进行核报复,把另一个国家也给毁了。

关于勃列日涅夫改革介绍1964年10月14日,当时的苏联最高领导人赫鲁晓夫在黑海度假的时候,勃列日涅夫联合苏联国家安全委员会主席谢米恰斯内一起,在莫斯科发动政变。

下面是为大家精心整理的文章,希望对大家有所帮助。

勃列日涅夫改革时间1964年10月14日,当时的苏联最高领导人赫鲁晓夫在黑海度假的时候,勃列日涅夫联合苏联国家安全委员会主席谢米恰斯内一起,在莫斯科发动政变。

赫鲁晓夫被免去了所有的政治职务。

此后,勃列日涅夫和谢米恰斯内展开了苏联最高领导人之位的争夺战,为了避免两败俱伤,谢米恰斯内自愿推出角逐,一致推戴勃列日涅夫问鼎苏共。

在之后的两个月里,勃列日涅夫又担任了赫鲁晓夫的另外两个职位,这个时候,实际上勃列日涅夫已经基本上接过了赫鲁晓夫的所有权力。

此时,也就标志着勃列日涅夫改革的开始。

由于勃列日涅夫担任苏联最高领导人的时期已经是1964年年底,而那个时候,赫鲁晓夫的影响也依然在苏联人民的心目中起到了至关重要的作用,因此勃列日涅夫改革时间,应当从1965年开始算起。

由于勃列日涅夫改革颇有成效,因此在统计某些数据的时候,后人也习惯以1965年和勃列日涅夫执政的最后一个完整年的1981年进行比较。

在勃列日涅夫执政的后期,实际上已经是其大权独揽的局面,他数度被当选为苏联中央总书记。

而其实早在1974年的时候,勃列日涅夫就已经开始显露出一些顽疾的症状,在这一年的时间里,他曾两次中风倒地。

到了1982年,勃列日涅夫已经病得十分严重,并于1982年11月10日去世,终年76岁。

由此可见,勃列日涅夫是死于任上,他推行的改革政策,因此也一直延续到他去世。

因此,勃列日涅夫改革时间,实际上是1965年到1982年,前后共计16年。

勃列日涅夫改革背景勃列日涅夫改革背景是在赫鲁晓夫当政后期,苏联国内的局势逐渐陷入混乱,尤其是赫鲁晓夫通过多次变革,试图提高国民生产引发的经济衰退。

在赫鲁晓夫当政十年的时间里,推翻了斯大林原有的一切体制,大搞改革。

【导语】⾼⼀新⽣要作好充分思想准备,以⾃信、宽容的⼼态,尽快融⼊集体,适应新同学、适应新校园环境、适应与初中迥异的纪律制度。

记住:是你主动地适应环境,⽽不是环境适应你。

因为你⾛向社会参加⼯作也得适应社会。

以下内容是为你整理的《⾼⼀历史下册必修⼆知识点》,希望你不负时光,努⼒向前,加油!1.⾼⼀历史下册必修⼆知识点 ⼀、希腊⽂明的摇篮 1.地理条件 (1)依托海洋:位于欧、亚、⾮三⼤洲环绕的地中海东部的巴尔⼲半岛,东邻爱琴海,多海岸线与天然良港,为希腊提供了通向世界的便利通道。

(2)相对孤⽴:重叠⼭峦和海洋阻隔,⼜把希腊⼈分割在彼此相对孤⽴的⼭⾕⾥海岛上。

2.城邦制度:公元前8~前6世纪,希腊出现了两百多个⼩国,史称“城邦”或“城市国家”。

城邦⾯积狭⼩,⼈⼝不多,⼀般以城市为中⼼,包括周边若⼲村落。

⼩国寡民和独⽴⾃主构成城邦的基本特征。

⼆、雅典民主政治的确⽴ 1.梭伦改⾰ ①时间:公元前6世纪初,执政官梭伦推⾏改⾰。

②内容:他根据财产多寡,把公民分为四个等级,财产越多者等级越⾼、权利越⼤;公民⼤会成为权⼒机关,各等级公民均可参加;建⽴四百⼈议事会,前三等级公民均可⼊选;建⽴公民陪审法庭;废除债奴制等。

③作⽤:改⾰动摇了旧⽒族贵族世袭特权,保障了公民的民主权利,为雅典民主政治奠定了基础。

2.克利斯提尼改⾰ ①时间:公元前6世纪末,执政官克利斯提尼继续进⾏改⾰。

②内容:他建⽴⼗个地区部落,以部落为单位举⾏选举;设⽴五百⼈议事会,由各部落轮流执政;每部落各选⼀名将军组成⼗将军委员会;继续扩⼤公民⼤会的权⼒等。

③作⽤:这次改⾰基本铲除了旧⽒族贵族的政治特权,公民参政权空前扩⼤,雅典的民主政治确⽴起来。

3.伯利克⾥改⾰ ①时间:公元前5世纪,在伯利克⾥担任⾸席将军期间,雅典民主政治发展到顶峰,被称为雅典民主的“黄⾦时代”。

②内容(雅典民主政治的主要内容):所有成年男性公民可以担任⼏乎⼀切官职并参加公民⼤会;进⼀步扩⼤五百⼈议事会的职能;陪审法庭成为司法与监察机关;法官从各部落30岁以上的男性公民中产⽣,审理各类重要案件,监督公职⼈员,并参加⽴法;⼗将军委员会不仅统率军队还参与政治;执掌城邦军政⼤权的是⾸席将军。