学前儿童社会教育——第一章(概述).

- 格式:ppt

- 大小:8.93 MB

- 文档页数:90

(完整版)第⼀章学前⼉童社会性发展概述分组、学⽣讲述实习收获。

第⼀章学前⼉童社会性发展概述(讲义)第⼀节社会性及其对学前⼉童发展的意义⼀、社会性简介所谓“学前⼉童社会教育”即培养⼉童适应社会,发展其“社会性”的教育。

那么,什么是“社会性”呢?假设提问:很不幸,你乘坐的飞机失事了。

不幸中的万幸,你存活了下来。

但是,万幸中的不幸,只有你⼀个⼈幸存了下来。

这时候,你最希望的事情是什么?…………总之,你是需要看到有别的⼈。

为什么呢?对了,因为这有这样,你才觉得安全。

换句话说,只有在和其他同类在⼀起的时候,我们才觉得安全。

这,就是⼀种社会性的表现。

是的,⼈惧怕孤独,因为⼈具有社会性,是⼀种社会性动物。

当⼀个⼈独处时,是谈不上"社会"的,但⾝边只要再有⼀个⼈,"社会"就构成了。

⼀个家庭,就是⼀个⼩社会;⼀个单位,也是⼀个⼩社会。

凡是有⼈群的地⽅,就有各种各样的"社会",⼈的⽣存离不开社会。

⼈每天都在各种⼩的、中型的、⼤的社会群体中,充当着各种⾓⾊,表现着⾃⼰的“社会性”——你跟别⼈打交道的⽅式、你对别⼈的态度、你怎样受别⼈的影响、你怎样影响别⼈……所有这⼀切,都是⼀个⼈社会性的表现以及表现⾃⼰的社会性的场合。

但是在⼈们离不开社会的同时,⼈们在社会中和⼈交往时,⼜会有这样或者那样的⽭盾。

正如⼀⾸⽼歌唱的:“不喜欢孤独,却⼜害怕两个⼈相处,这分明是⼀种痛苦。

”只要有社会,就会有⽭盾,有⼈际交往的痛苦。

说到痛苦,佛教对其阐释得⽐较透彻:【扩展知识:⼈⽣⼋苦】第⼀类是⽣⽼病死,这是⼈⽣的⾃然过程之苦;第⼆类是怨憎会、恩爱别离和所欲不得,这是主观愿望所不得满⾜之苦。

最后归结为“五盛阴”,“五盛阴”指对⼈⽣的爱恋与追求,以此为苦,说明⼈的存在本⾝为苦。

佛教的教义认为,凡是有⽣命的个⼈,苦都是在所难免的。

这种看法未免有些悲观,让⼈觉得⼈⽣简直就是⼀⽚灰暗。

佛告诉我们,因为你是⼈,所以你就必须在⼈世间承受痛苦——充满了宿命论的意味。

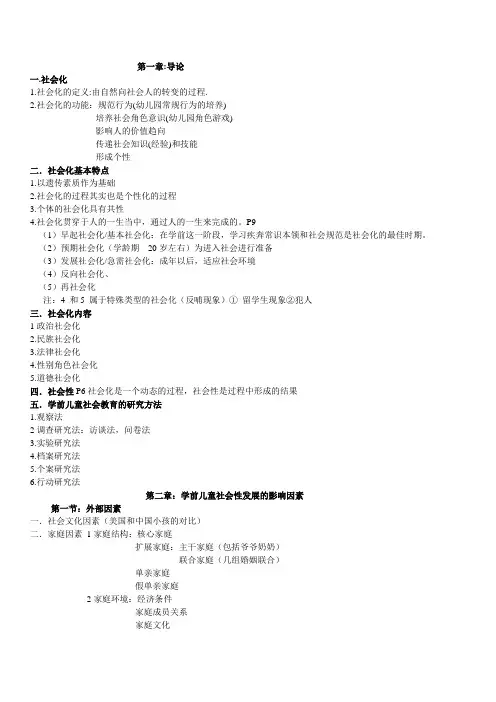

第一章:导论一.社会化1.社会化的定义:由自然向社会人的转变的过程.2.社会化的功能:规范行为(幼儿园常规行为的培养)培养社会角色意识(幼儿园角色游戏)影响人的价值趋向传递社会知识(经验)和技能形成个性二.社会化基本特点1.以遗传素质作为基础2.社会化的过程其实也是个性化的过程3.个体的社会化具有共性4.社会化贯穿于人的一生当中,通过人的一生来完成的。

P9(1)早起社会化/基本社会化:在学前这一阶段,学习疾奔常识本领和社会规范是社会化的最佳时期。

(2)预期社会化(学龄期---20岁左右)为进入社会进行准备(3)发展社会化/急需社会化:成年以后,适应社会环境(4)反向社会化、(5)再社会化注:4 和5 属于特殊类型的社会化(反哺现象)①留学生现象②犯人三.社会化内容1政治社会化2.民族社会化3.法律社会化4.性别角色社会化5.道德社会化四.社会性P6社会化是一个动态的过程,社会性是过程中形成的结果五.学前儿童社会教育的研究方法1.观察法2调查研究法:访谈法,问卷法3.实验研究法4.档案研究法5.个案研究法6.行动研究法第二章:学前儿童社会性发展的影响因素第一节:外部因素一.社会文化因素(美国和中国小孩的对比)二.家庭因素1家庭结构:核心家庭扩展家庭:主干家庭(包括爷爷奶奶)联合家庭(几组婚姻联合)单亲家庭假单亲家庭2家庭环境:经济条件家庭成员关系家庭文化3家长的教育方式:权威型宽容性专制型4家长教育观念:期望效应—皮格马利翁效应—罗森塔尔效应三.幼儿园环境<一>物理环境<二>心理环境1师幼互动2.同伴交往P33 有助于学前儿童摆脱自我中心性有助于学前儿童可以满足归属和爱的需要,认识到自身的价值有助于学前儿童促进社会认知的发展3教师之间的交往四.幼儿自身因素(个性个性特征)1 气质容易型困难型迟缓型2 性格3能力8第三章学前儿童社会性发展与教育第一节<一>自我意识概念自我意识也被称为自我,是指对自己以及自己与周围事物的关系,尤其是人我关系的认识。

第一章学前儿童社会教育概述学前儿童社会教育是指通过教育活动帮助儿童逐步适应社会生活、融入社会集体,逐渐掌握社会交往和生活技能的过程。

在学前教育的发展过程中,社会教育起着重要的作用,因为社会教育是促进儿童全面发展的关键。

本文将从社会教育的定义、目标、原则和方法等方面进行概述。

首先,学前儿童社会教育是在教育活动中引导儿童理解、接受和遵守社会规范,培养良好的行为习惯和品德修养的过程。

社会教育的目标是让儿童在社会环境中学会尊重他人、合作共享、互助友爱等社会价值观念,培养他们积极乐观、独立自主、勇于表达的个性和性格特点。

此外,社会教育还旨在培养儿童的生活自理能力、语言表达能力、与人交往的技巧和能力,以便他们更好地适应学习和生活的要求。

其次,社会教育的原则是因材施教、因地制宜、循序渐进。

这意味着教育者应根据儿童的年龄特点、个体差异和发展需要来选择相应的教育内容和方法。

教育者还应根据教育环境的差异,合理安排教育活动,使儿童在学习中能够逐步适应和掌握社会交往和生活技能。

第三,社会教育的方法包括情感教育、示范教育、合作教育和体验教育等。

情感教育是通过培养儿童的爱心、责任感和同理心来促进他们与他人的良好关系。

示范教育是通过教育者的言行表现来引导儿童模仿和学习。

合作教育是通过合作学习等活动,培养儿童的合作精神和团队意识。

体验教育是通过生活实践活动,让儿童亲身参与并体验社会交往和生活技能的过程。

此外,社会教育还需要家庭、学校和社会等多方合作,构建起一个良好的教育环境。

家庭在社会教育中起着重要的作用,家长应提供良好的家庭环境和榜样,为儿童提供爱与关怀。

学校则是儿童的主要教育场所,教育者应制定相应的教育活动计划,培养儿童的社会意识和技能。

社会也应提供各种资源和机会,为学前儿童的社会教育提供支持。

综上所述,学前儿童社会教育是通过教育活动帮助儿童逐步适应社会生活、融入社会集体,逐渐掌握社会交往和生活技能的过程。

它以培养儿童的社会意识、品德修养和生活技能为目标,遵循因材施教、因地制宜和循序渐进的原则,采用情感教育、示范教育、合作教育和体验教育等方法,同时需要家庭、学校和社会等多方合作。

《学前儿童社会教育》教学辅导1(第一章、第二章)第一章学前儿童社会教育概述学习目标:了解我国学前儿童社会教育的发展与演变;掌握学前儿童社会教育的基本概念;理解进行学前儿童社会教育的意义;明确进行学前儿童社会教育所需的专业准备。

教学重点与难点:重点是学前儿童社会教育的意义与专业准备;难点是学前儿童社会教育的学科性质与内涵。

本章主要内容:本章初步梳理了我国学前儿童社会教育的发展与演变;分析了学前儿童社会教育的性质与内涵,概要阐释了学前儿童社会教育的意义并讨论了进行学前儿童社会教育所需要的专业准备,以帮助学习者对学前儿童社会教育有系统地了解,明确学习学前儿童社会教育的重要性及相应的专业准备。

学前儿童社会教育的内涵定义:是指以儿童的社会生活事务及其相关的人文社会知识为基本内容,以社会及人类文明的积极价值为引导,在尊重儿童生活,遵循儿童社会性发展的规律与特点的基础上,由教育者通过多种途径,创设有教育意义的环境和活动,陶冶儿童性灵,培育有着良好社会理解力、社会情感、品德与行动能力的完整、健康的儿童。

注意与常识教育、思想品德教育、生活教育、人文教育等教育概念的辨析。

学前儿童社会教育是一个综合性的、有着丰富内涵特性的教育概念,它兼具常识性、道德性、生活性与人文性,只有综合的理解,才能恰当把握学前儿童社会教育的真正内涵。

学前儿童社会教育与相关课程领域的关系在幼儿园的课程领域中学前儿童社会教育起着核心与灵魂的作用,为其他领域提供方向与价值的指引。

即一切的教育都在帮助孩子建立与世界的一种恰当关系,学会做一个人格健全、并有益于人类的人。

在幼儿科学教育中,我们不仅让儿童学会科学的认识与探究客观的世界,还要认识到人类与客观世界的关系,以及人类对客观世界所承载的责任;幼儿语言教育也不仅仅只是教会孩子正确与流利地表达,还要教孩子学会表达真诚与善意;幼儿艺术教育不仅仅让孩子学生欣赏与创造美,还让孩子体验与领会人性之美。

这些关系的层面、人性的层面就是社会教育需要关注的,因而,社会教育存在于所有领域课程之中。

第一章学前儿童社会教育概述重点提示:学前儿童社会教育的研究对象、内涵和价值。

难点提示:学前儿童社会教育的专业准备。

第一节学前儿童社会教育的研究对象一、学前儿童社会教育的概念与学科性质1.概念学前儿童社会教育是指教师根据幼儿园教育目标和一定社会的价值取向,根据幼儿的年龄特点和身心发展水平,以促进学前儿童社会认知、激励社会情感、培养社会行为技能为主要内容而进行的旨在发展幼儿社会性的所有教育活动的总和。

2.学科性质学前儿童社会教育的研究历史较短,是一门较为年轻的、介于学前心理学与学前教育学之间的、具有边缘性质的学科,主要研究学前儿童社会性发展的现象、规律、方法、教育与训练。

它不仅是一门理论学科,更是一门具有很强的应用性和实践性的综合学科。

二、学前儿童社会教育的研究对象根据《3~6岁儿童学习与发展指南》的精神,学前儿童社会教育的目的是促进学前儿童在社会领域的学习与发展,其实质就在于通过人际交往,培养学前儿童的社会适应能力,推动其社会化的进程,从而为学前儿童社会性和健康个性的发展奠定基础。

因此学前儿童社会教育的研究对象主要包括社会化、社会性、个性三个方面的基本内容。

1.社会化社会化就是个体在特定的社会环境中,通过与环境的相互作用,逐渐形成适应于特定社会所认可的行为方式,由自然人发展成为社会人的过程。

学前儿童的社会化,主要是指学前儿童在一定社会体系下根据社会要求不断地调控自身行为,并逐渐掌握社会规范,正确处理人际关系,从而适应该社会生活的心理发展过程。

社会化包括两个过程,一个是社会对个体进行教化的过程,另一个是个体与其他社会成员互动,成为合格的社会成员的过程。

这两个过程是相辅相成的。

个体社会化过程的特点(1)主动性和被动性的统一。

每个人对社会现实的反映都有一定的选择性和必然性,其社会化的过程既是一个主动的,也是一个被动的过程。

(2)连续性、终身性和阶段性的统一。

个体社会化的过程是一种连续性、终身性的过程,表现在个体社会化过程的发展,往往以先前的状况为基础,对先前社会活动进行一定程度的继承和发展。