环境监测培训教材

- 格式:ppt

- 大小:4.57 MB

- 文档页数:10

环境监测入门业务培训第一章基础知识一、环境监测的概念与意义环境监测是指对环境因素进行定量分析、测试和记录的过程,以了解环境状况和变化趋势,并为环境管理和决策提供科学依据。

环境监测在环境保护、资源管理、健康评估等方面具有重要意义,对于保护生态环境、维护人类健康具有重大的影响。

二、环境监测的分类根据监测内容和对象的不同,环境监测可分为大气环境监测、水环境监测、土壤环境监测和噪声环境监测等。

不同类型的环境监测需要使用不同的监测方法和仪器设备。

三、环境监测的主要任务环境监测的主要任务包括环境质量评估、环境影响评价和环境管理与决策支持等。

通过监测分析环境因素的浓度、污染物的组成和排放源的信息,评估环境质量,分析影响因素,从而提供决策依据和环境管理措施。

第二章基本操作一、仪器设备检查与预热在进行环境监测前,首先需要对所使用的仪器设备进行检查与预热。

检查仪器设备的运行状态、传感器的精度、校准日期等是否符合要求,保证监测数据的准确性和可靠性。

二、采样方法与技术不同类型的环境监测需要采用不同的采样方法和技术。

例如,在大气环境监测中,常用的采样方法包括高空气吸收法、地面气体采样法和人工采样法等。

而在水环境监测中,常用的采样方法包括倾倒法、沉积法和过滤法等。

三、样品保存与运输对于采集到的样品需要进行正确的保存和运输,以保证样品的完整性和可靠性。

不同类型的样品有不同的保存要求,例如空气样品需要保存在密封的容器中,避免暴露在光线和高温环境下。

第三章数据分析与报告编写一、数据分析与处理获得的监测数据需要进行数据分析和处理,以得出准确的结果和结论。

数据分析的方法有很多,例如统计分析、回归分析和计算机模拟等。

二、报告编写根据监测数据的分析结果,编写环境监测报告。

报告应包括研究目的和方法、监测结果和结论以及建议和措施等内容。

报告的撰写应准确、简明扼要,并且符合相关的规范和要求。

第四章环境监测的标准与法规一、环境监测的标准环境监测的标准是对监测结果的要求和规定。

《环境监测》课程教案一、课程简介1.1 课程名称:环境监测1.2 课程性质:专业核心课1.3 学时安排:64学时1.4 学分:4分1.5 适用专业:环境科学、环境工程等环境类专业二、教学目标2.1 知识目标:(1)掌握环境监测的基本概念、原理和方法;(2)了解环境监测的历史发展、现状和趋势;(3)熟悉环境监测设备及其使用;(4)懂得环境监测数据处理与分析方法。

2.2 能力目标:(1)具备独立进行环境监测操作的能力;(2)具备环境监测数据分析和评价的能力;(3)具备环境保护意识和责任感。

2.3 情感目标:(1)培养对环境监测工作的热爱和敬业精神;(2)增强环保意识,提高参与环保工作的积极性。

三、教学内容3.1 环境监测的基本概念与方法(1)环境监测的定义、分类和任务;(2)环境监测的基本方法(现场采样、实验室分析、监测自动化等);(3)环境监测方案的制定与实施。

3.2 环境监测设备及其使用(1)监测设备分类及功能;(2)常见监测设备的使用与维护;(3)监测设备的校准与检定。

3.3 环境监测数据处理与分析(1)监测数据的质量保证;(2)监测数据的统计分析方法;四、教学方法4.1 讲授:讲解基本概念、原理和方法,分享实际案例;4.2 实验:操作实践,熟悉监测设备使用和数据处理;4.3 讨论:分组讨论,探讨环境监测中的实际问题;4.4 考察:参观环境监测站,了解监测工作流程。

五、教学评价5.1 平时成绩:包括课堂表现、作业完成情况等,占总评的30%;5.2 实验报告:实验操作和数据分析,占总评的30%;5.3 期末考试:理论知识测试,占总评的40%。

六、教学资源6.1 教材:《环境监测原理与应用》6.2 辅助教材:《环境监测实验指导书》6.3 网络资源:环境监测相关网站、学术论文、新闻报道等6.4 实验室设备:采样设备、分析仪器、数据处理软件等七、教学进度安排7.1 环境监测基本概念与方法(4课时)7.2 环境监测设备及其使用(4课时)7.3 环境监测数据处理与分析(4课时)7.4 实践操作与讨论(8课时)7.5 考察与环境监测站(4课时)八、教学实践活动8.1 现场采样操作:学习采样设备的使用,进行实际操作练习8.2 实验室分析:学习分析仪器操作,进行样品分析练习8.3 数据处理与分析:使用数据处理软件,进行环境监测数据处理练习九、课程考核9.1 期末考试:理论知识测试,包括选择题、填空题、简答题和案例分析题9.3 课堂表现:评价学生在课堂上的参与程度、提问回答等情况十、教学总结10.1 课程结束后,对学生进行课程满意度调查,了解教学效果10.2 教师根据教学情况,总结教学经验,调整教学方法与内容10.3 对教学资源进行更新,保持教学内容的先进性与实用性10.4 对学生进行环保意识与职业素养的培养,提高其参与环境监测工作的能力与责任感十一、教学评估与反馈11.1 定期进行课堂评估,收集学生对课程内容、教学方法、作业难度等方面的反馈。

生态监测教材

生态监测是一门关注生态环境变化和生物多样性的科学。

关于生态监测的教材,推荐以下几本:

1. 《生态监测方法》:作者为陈永革,出版社为化学工业出版社。

该书详细介绍了生态监测的基本原理、方法和技术,适用于生态监测工作者和相关专业的学生阅读。

2. 《生态环境监测与评价》:作者为李建华,出版社为高等教育出版社。

该书内容包括生态环境监测技术、生态环境评价方法和实例分析,适用于本科生、研究生及相关专业人员学习。

3. 《生态监测与管理》:作者为吴志刚,出版社为化学工业出版社。

该书系统阐述了生态监测的基本理论、方法、设备及应用,旨在为生态监测与管理提供参考。

4. 《环境与生态监测》:作者为刘凤亮,出版社为化学工业出版社。

该书涵盖了环境与生态监测的基本概念、原理、技术和方法,适用于环境科学、生态学及相关专业的学生和从业人员。

这些教材都可以帮助您深入了解生态监测的相关知识和技能。

根据本人需求和兴趣,选择合适的教材进行学习。

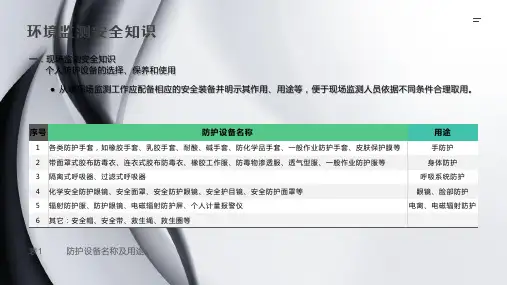

环境监测安全培训教材分析随着环境污染问题的日益严重,环境监测安全培训成为保障公众健康和环境可持续发展的重要举措。

环境监测安全培训教材的质量和内容对于培养环境监测从业人员的能力和意识至关重要。

本文将对环境监测安全培训教材进行分析,探讨其现状、问题及改进方向。

一、环境监测安全培训教材的现状目前,环境监测安全培训教材存在以下几个主要特点:1.内容单一:大部分教材侧重于介绍监测方法和工具的使用,忽略了环境监测安全的理论基础和实践应用。

2.缺乏案例和实例:教材缺乏真实的案例和实例,无法直观地展现环境监测安全的重要性和实际操作。

3.技术性过强:教材晦涩难懂,专业术语频繁出现,难以吸引学员的兴趣和理解。

4.更新滞后:环境监测领域技术迅猛发展,但教材的更新速度较慢,无法满足最新需求。

二、环境监测安全培训教材的问题1.教材知识结构不合理:大部分教材知识结构零散,缺乏层次感,不利于学习者全面理解。

2.缺乏动态互动性:教材以文字和图片为主,缺少多媒体和互动资源的运用,不能激发学员的主动学习和参与。

3.案例研究不足:教材缺乏案例研究,不能帮助学员将理论知识应用到实际工作中。

4.师资力量不足:环境监测安全培训教材编写人员多为学者或专家,缺乏实践经验,无法深入理解学员的需求。

三、改进环境监测安全培训教材的方向1.多元化内容呈现:教材应包括环境监测安全的理论知识、实践案例、操作技能等多个方面的内容,以满足学员的不同需求。

2.注重问题意识:教材应强调环境监测安全的重要性,引导学员关注环境问题,培养他们的责任感和问题解决能力。

3.引入互动教学:教材应引入多媒体技术和互动资源,增加学习的趣味性和活跃性,激发学员的学习兴趣和主动性。

4.加强实践研究:教材应增加案例分析和实践操作,帮助学员将所学知识应用到实际工作中,提高实践能力。

5.提升师资队伍:教材编写者应包括具有实践经验的专业人士,以确保教材内容的实用性和可操作性。

综上所述,环境监测安全培训教材在内容、结构、形式等方面存在一些问题。

动环监控系统培训教材一、概述动环监控系统是针对数据中心、通信基站、电力系统等关键设施的环境和安全进行实时监控的系统。

通过对温度、湿度、烟雾、门禁、视频等参数的监测,确保设施运行在安全、稳定、高效的环境中。

本教材旨在为从事动环监控系统操作和维护的人员提供系统性的培训,帮助学员掌握动环监控系统的基本原理、操作方法和维护技巧。

二、动环监控系统基本原理1.系统组成动环监控系统主要由传感器、数据采集器、传输设备、监控中心等组成。

传感器负责采集环境参数,数据采集器将传感器采集的数据进行汇总和处理,传输设备将处理后的数据发送至监控中心,监控中心对数据进行实时显示、存储、分析和报警。

2.工作原理动环监控系统通过传感器实时采集环境参数,如温度、湿度、烟雾、门禁等,数据采集器将采集到的数据通过传输设备发送至监控中心。

监控中心对数据进行实时显示、存储、分析和报警,以便及时发现并处理异常情况。

3.系统功能(1)实时监测:动环监控系统可实时监测关键设施的环境参数,如温度、湿度、烟雾、门禁等。

(2)数据存储:系统可对监测到的数据进行存储,便于历史数据查询和分析。

(3)数据分析:系统对监测数据进行实时分析,发现异常情况及时报警。

(4)报警通知:当监测到异常情况时,系统可通过短信、方式等方式及时通知相关人员。

(5)远程控制:系统支持远程控制功能,便于对关键设施进行远程管理。

三、动环监控系统操作方法1.系统登录(1)打开浏览器,输入动环监控系统网址。

(2)输入用户名和密码,“登录”。

2.实时监测(1)登录系统后,进入实时监测界面。

(2)查看各监测点的环境参数,如温度、湿度、烟雾、门禁等。

3.历史数据查询(1)在系统菜单中找到“历史数据查询”功能。

(2)选择查询时间范围和监测点,“查询”。

(3)查看历史数据,支持数据导出。

4.报警管理(1)在系统菜单中找到“报警管理”功能。

(2)查看报警记录,包括报警时间、报警类型、处理状态等。

(3)对报警记录进行筛选、导出等操作。

教学参考(一)参考资料1.《环境监测》王英建、杨永红主编,化学工业出版社,第1版,20042.《空气和废气监测分析方法》(第四版)国家环保局编,中国环境科学出版社,20033.《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环保局编,中国环境科学出版社,2003 4.《环境监测规范》国家环保局主编,中国环境科学出版社5.《环境水质量监测保证手册》中国环境监测总站编,化学工业出版社6.《大气污染监测方法》化学工业部编,化学工业出版社7.《环境监测》崔树军主编,中国环境科学出版社,第1版,20088.《环境监测实训指导》谢伟平主编,中国环境科学出版社,第1版,20089.《环境监测》(第三版)奚旦立等主编,高等教育出版社,200410.《环境监测与分析实践教程》聂麦茜主编,化学工业出版社,第1版,2003(二)其它参考资料1.《环境保护》杂志国家环境保护总局主办2.《中国环境监测》杂志中国环境监测总站主办(三)参考网站1.中国环境标准网(/)2.中华人民共和国环保部/3.万方数据库4.中国期刊网/index.htm5.超星数字图书馆/6.中国专利信息网/bzsearch/bzsearch.asp7.常用搜索引擎:/;/;/九、环境标准(一)水质标准1.水环境质量标准:GB3838-2002地表水环境质量标准(代替GB3838-88,GHZB1-1999)GB3097-1997海水水质标准GB/T14848-93地下水质量标准CJ3020-93生活饮用水水源水质标准GB5084-92农田灌溉水质标准B12941-91景观娱乐用水水质标准GB11607-89渔业水质标准GB10070-88城市区域环境振动标准GB5749-2006生活饮用水卫生标准2.水污染物排放标准:GB8978-96污水综合排放标准GB3552-83船舶污染物排放标准GB4914-85海洋石油开发工业含油污水排放标准GB14374-93航天推进剂水污染物排放标准GB14470.1-93兵器工业水污染物排放标准火炸药GB14470.2-93兵器工业水污染物排放标准火工品GB14470.3-93兵器工业水污染物排放标准弹药装药GB4287-92纺织染整工业水污染物排放标准GB3544-92造纸工业水污染物排放标准修订为GWPB2—1999造纸工业水污染物排放标准GB13456-92钢铁工业水污染物排放标准GB13457-92肉类加工工业水污染物排放标准GB13458-92合成氨工业水污染物排放标准修订为GWPB4—1999合成氨工业水污染物排放标准GB15580-95磷肥工业水污染物排放标准GB15581-95烧碱、聚氯乙烯工业水污染物排放标准GB/T—推荐性国家标准代号;DB—地方标准代号;HJ—环境保护行业代号;CJ—城建行业(二)大气标准1.环境空气质量标准:GB3095-1996环境空气质量标准HJ14-96环境空气质量功能区划分原则与技术方法GB9137-88保护农作物的大气污染物最高允许浓度GB3840-91制定地方大气污染物排放标准的技术方法2.空气污染物排放标准:GB16297-1996大气污染物综合排放标准GB13271-91锅炉大气污染物排放标准修订为GWPB3—1999锅炉大气污染物排放标准GB4915-1996水泥厂大气污染物排放标准GB9078-1996工业炉窑大气污染物排放标准GB16171-1996炼焦炉大气污染物排放标准GB13223-1996火电厂大气污染物排放标准GB14554-93恶臭污染物排放标准GB14761.1-93轻型汽车排气污染物排放标准修订为GWPB1—1999轻型汽车污染物排放标准GB14761.2-93车用汽油机排气污染物排放标准GB14761.3-93汽油车燃油蒸发污染物排放标准修订为GWPB1—1999轻型汽车污染物排放标准GB14761.4-93汽车曲轴箱污染物排放标准修订为GWPB1—1999轻型汽车污染物排放标准GB14761.5-93汽油车怠速污染物排放标准GB14761.6-93柴油车自由加速烟度排放标准GB14761.7-93汽车柴油机全负荷烟度排放标准GB14621-93摩托车排气污染物排放标准GWPB1—1999轻型汽车污染物排放标准GWPB5—2000饮食业油烟排放标准3.废气排放监测方法标准:GB5468-91锅炉烟尘测试方法GB11642-89轻型汽车排气污染物测试方法GB/T14762-93车用汽油机排气污染物试验方法GB/T14763-93汽油车燃油蒸发污染物的测量收集法GB11340-89汽车曲轴箱排放物测量方法GB/T3845-93汽油车排气污染物的测量怠速法GB/T3846-93柴油车自由加速烟度的测量滤纸烟度法GB3847-83汽车柴油机全负荷烟度测量方法GB/T5466-93摩托车排气污染物的测量怠速法GB/T14622-93摩托车排气污染物的测量工况法(三)土壤环境质量标准(四)固体废物控制标准GB4284-84农用污泥中污染物控制标准GB5085-85有色金属工业固体废物污染控制标准GB8173-87农用粉煤灰中污染物控制标准GB7959-87粪便无害化卫生标准CJJ17-88城市生活垃圾卫生填埋技术标准GB1689-1997生活垃圾填埋污染控制标准(五)噪声标准GB3096-93城市区域环境噪声标准GB/T15190-94城市区域环境噪声适用区划分技术规范GB/T14623-93城市区域环境噪声测量方法GB10070-88城市区域环境振动标准GB9660-88机场周围飞机噪声环境标准GB11339-89城市港口及江河两岸区域环境噪声标准GB12348-90工业企业厂界噪声标准GB12349工业企业厂界噪声测量方法GB12523-90建筑施工场界噪声限值GB12524-90建筑施工场界噪声测量方法GB12525-90铁路边界噪声限值及其测量方法GB1495-79机动车辆允许噪声标准GB16170—1996汽车定置噪声限值(六)辐射标准GB8703-88辐射防护规定GB9133-88放射性废物分类标准GB8702-88电磁辐射防护规定GB11215-89核辐射环境质量评价一般规定(七)其他标准GB4285—89农药安全使用标准GWKB1—1999车用汽油有害物质控制标准GWKB2—1999危险废物焚烧污染控制标准GWKB3—2000生活垃圾焚烧污染控制标准(八)环境保护行业标准HJ/T1-92气体参数测量和采样的固定位装置HJ/T2.1-93环境影响评价技术导则总则HJ/T2.2-93环境影响评价技术导则大气环境HJ/T2.3-93环境影响评价技术导则地面水环境HJ/T3-93汽油机动车怠速排气监测仪技术条件HJ/T4-93柴油车滤纸烟度计技术条件HJ/T5.1-93核设施环境保护管理导则研究堆环境影响报告书格式与内容HJ/T5.2-93核设施环境影响保护管理导则放射性固体废物浅地层处置环境影响报告书格式与内容HJ/T6-94山岳风景资源开发环境影响评价指标体系HJ/T7-94中国档案分类法环境保护档案分类表HJ/T8.1-94环境保护档案管理规范科学研究HJ/T8.2-94环境保护档案管理规范环境监测HJ/T8.3-94环境保护档案管理规范建设项目环境保护管理HJ/T8.4-94环境保护档案管理规范污染源HJ/T8.5-94环境保护档案管理规范环境保护仪器设备HJ/T9-95环境保护档案著录细则HJ/T10.1-1995辐射环境保护管理导则核技术应用项目环境影响报告书(表)的内容和格式HJ/T2.4-1995环境影响评价技术导则声环境HJ/T11-1996环境保护设备分类与命名HJ/T12-1996环境保护仪器分类命名HJ/T13-1996火电厂建设项目环境影响报告书编制与规范HJ/T10.2-1996辐射环境保护管理导则电磁辐射监测仪器和方法HJ/T10.3-1996辐射环境保护管理导则电磁环评方法与标准HJ/T14-1996环境空气质量功能区划分原则与技术方法HJ/T15-1996超声波明渠污水流量计HJ/T16-1996通风消声器HJ/T17-1996隔声窗HJ/T18-1996小型焚烧炉(九)未列入标准的物质最高允许浓度参考国外标准、从公式估算、直接做毒理试验等。

See you in summer term!第一章绪论 (7)第一节环境监测的目的和分类 (7)一、环境监测的目的 (7)二、环境监测的分类 (7)第二节环境监测特点和监测技术概述 (8)一、环境监测的发展 (8)二、环境污染和环境监测的特点 (8)三、监测技术概述 (9)四、环境优先污染物和优先监测 (9)第三节环境标准 (9)一、分类“三级六类”标准体系 (9)二、制订环境标准的原则 (10)三、水质标准 (10)四、大气标准 (11)五、土壤环境质量标准 (12)六、固体废物控制标准 (12)七、噪声标准 (12)八、辐射标准 (13)九、其他标准 (13)十、环境保护行业标准 (13)十一、未列入标准的物质最高允许浓度 (14)第二章水和废水监测 (14)第一节水体污染与监测 (16)一、水质污染 (16)二、水质监测的对象和目的 (16)三、水质污染监测项目 (16)四、水质监测分析方法 (17)五、污染物形态分析 (17)六、水域功能区 (18)第二节水质监测方案的制订 (18)一、地表水水质监测方案的制订 (18)二、地下水水质监测方案的制订 (21)三、水污染源监测方案的制订 (22)第三节水样的采集和保存 (24)一、水样的类型 (24)二、地表水样的采集 (24)三、地下水样的采集 (29)四、废水样品的采集 (31)五、底质样品的采集 (33)六、排污总量监测 (33)七、应急监测 (34)第四节水样的预处理 (37)一、水样的消解 (37)二、富集和分离 (38)第五节物理指标的检验 (40)一、水温 (40)二、臭和味(水样采集后,最好在6h内完成检验) (40)三、色度 (41)四、浊度: (42)五、透明度:指水样的澄清程度 (42)六、残渣 (43)七、电导率: (43)八、矿化度 (44)九、氧化还原电位 (44)第六节金属化合物的测定 (44)一、铝 (44)二、汞(Hg)(Hg、Cd、Cr、As、Pb)“五毒” (45)三、镉(Cd) (46)四、铅 (47)五、铜 (48)六、锌 (48)七、铬 (48)八、砷 (50)第七节非金属无机物的测定 (50)一、酸度和碱度(2-5℃,暗处,最好现场测定) (50)二、PH值(PH=-lg[H+]) (52)三、溶解氧(DO)采样现场加MnSO4-KI固定,冷暗处,几小时之内测定。