南朝的寒门当权和门阀制度

- 格式:ppt

- 大小:5.55 MB

- 文档页数:16

从南北朝寒门子弟的出仕困境,看魏晋之后士族门阀的发展魏晋以来,士族门阀阶层逐渐得以壮大,并发展成为能够左右时局的重要力量。

魏晋之后的南北朝时期,南朝自刘裕建宋后重用寒门,北朝也涌现六镇等冲击阀阅之事,但士族门阀阶层并没有因此消失,自两汉、魏晋发展而来的士族门阀,在南北朝时期依旧颇具影响。

从南北朝时期的寒门子弟出仕所面临的困境,便能够看出魏晋之后,士族门阀的发展状况。

士族门阀的发展对于士族门阀的发展,大致被认为是自两汉萌发,魏晋时期得以发展壮大,在南北朝时期逐渐衰落。

曹魏时期,在察举制基础上推行九品中正制选官法,利用中正官品评地方人才,评价标准当中包括人才自身才学等要求之外,还把出身家世当做重要品评标准。

在重视家世的选官制度下,士族门阀阶层得以更容易的出仕为官,所谓“上品无寒门,下品无士族”便是说明当时士族门阀比寒门出仕更轻易的情况。

士族子弟往往在九品中正制下,被评定高品进而出仕高官,而寒门子弟则因家世不足,获得中正品评为低品,出仕之后官品也大多低于士族子弟。

此消彼长之下,士族门阀阶层愈加成为左右时局的最为重要力量。

等到两晋时期,士族门阀的发展更为迅速,尤其是到东晋建立以来,江左政权由士族门阀掌控。

琅琊王氏、陈郡谢氏等士族门阀,压制司马氏皇权,让士族门阀步入发展的鼎盛时期。

在东晋这种以门阀为主导的政权当中,官员选拔标准自然也以士族门阀子弟为优先,寒门子弟出仕情况愈加艰难。

刘裕代晋称宋之后,虽然鉴于东晋士族门阀压制皇权的弊端,对士族门阀力量进行压制,大量启用寒门,但却并未改变士族门阀在南朝的地位。

琅琊王氏、陈郡谢氏等高门士族,依旧是南朝各代保持其地位。

相应的在北朝,孝文帝迁都之后,有“帝宗属或诸国从魏者”的八氏、十姓,和“世为部落大人”的三十六族、九十二姓。

这是奠定了北朝门阀制度的发端,北朝选官用人,也多依据姓氏出身选拔人才。

凡三世有三公者曰膏粱,有令、仆者曰华腴,尚书、领、护而上者为甲姓,九卿若方伯者为乙姓,散骑常侍、太中大夫者为丙姓,吏部正员郎为丁姓。

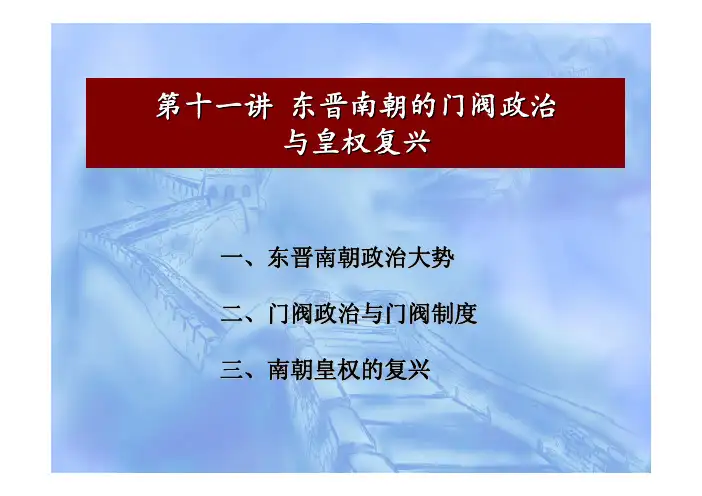

第十一讲 东晋南朝的门阀政治 与皇权复兴一、东晋南朝政治大势 二、门阀政治与门阀制度 三、南朝皇权的复兴一、南北政治大势南北政治大势南北政治大势南北政治大势东晋 317—420 南强北弱——北强南弱 宋 420—479 东晋门阀政治——南朝皇权政治 齐 皇帝:高级士族——低级士族——寒人 479—502 梁 502—557 朝廷:士族当权——寒人兴起 陈 557—589南北政治大势赵翼:《廿二史札记》卷一二《南朝陈 地最小》 “晋南渡后,南北分裂,南朝之地,惟 晋末宋初最大,至陈则极小矣”。

卷一一《宋世闺门无礼》 “宋武起自乡豪,以诈力得天下,其于 家庭之教,固未暇及也”。

卷一二《陈武帝多用敌将》 “陈武帝,起自寒微”。

二、门阀政治与门阀制度 门阀政治仕宦之家门前记述功状的柱子,左边的叫“阀”,右 边的称“阅”。

阀阅,先秦以来,阅仅指个人仕途中的功劳。

东汉 以后因世家大族兴起,一个家族中往往多人出仕, 于是出仕者的阀阅便又成为家族荣誉、声望的标志。

魏晋南北朝时期,门阀相当于门第 。

门阀政治与门阀制度门阀政治,质言之,是指士 族与皇权的共治,是一种在 特定条件下出现的皇权政治 的变态。

它的存在是暂时 的;它来自皇权政治,又逐 步回归于皇权政治。

……严 格意义的门阀政治只存在于 江左的东晋时期,……门阀 士族存在并起着不同程度政 治作用的历史时期,并不都 是门阀政治时期。

——田余庆门阀政治与门阀制度东晋一代政治史,大部分时间是表现为几个执政 家族兴衰交替的历史。

东晋门阀政治的代表家族: 琅邪王氏 陈郡谢氏 颍川庾氏 太原王氏东晋陶女俑谯国桓氏门阀政治与门阀制度 王与马,共天下:开启东晋门阀政治格局琅邪王氏诸兄弟 琅邪王司马睿〔元〕帝初镇江东,威名未著,〔王〕敦与从弟〔王〕 导等同心翼戴,以隆中兴,时人为之语曰:“王与马, 共天下。

”——《晋书》卷九八《王敦传》元帝(司马睿)正会,引王丞相(王导)登御床,王公 固辞,中宗(元帝)引之弥苦。

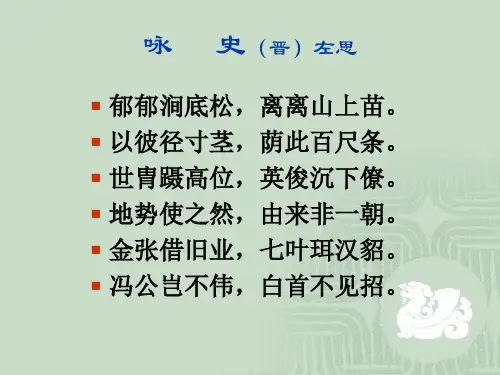

鲍照(约415年~470年),字明远,南朝宋文学家。

被认为是南北朝时期文人中成就最高的,与颜延之、谢灵运合称“元嘉三大家”。

本籍东海(东海治所在今山东省临沂市郯城县,但鲍照家乡在现在的江苏连云港市);一说上党(今属山西),可能是指东海鲍氏的祖籍。

鲍照家世寒微,但很有志气,有一妹鲍令晖,也善文学[1]。

他的青少年时代,大约是在京口(今江苏镇江)一带度过的。

宋文帝元嘉十六年(439年),鲍照26岁,据史载,曾谒见临川王刘义庆,毛遂自荐,但没有得到重视。

他不死心,准备献诗言志。

有人劝阻他说:“郎位尚卑,不可轻忤大王。

”鲍照大怒:“千载上有英才异士沉没而不可闻者,岂可数哉!大丈夫岂可遂蕴智能,使兰艾不辨,终日碌碌与燕雀相随乎?”之后,他终得赏识,获封临川国侍郎,后来也做过太学博士、中书舍人之类的官。

但在门阀制度森严的社会里,他始终是“下僚”,不能有所作为,为此,胸中郁结着愤愤不平之气。

后因宫廷内部斗争,死于乱兵之中。

元嘉二十一年(444年),刘义庆病逝,他也随之失职,在家闲居了一段时间。

后来,又做过一个时期始兴王刘浚的侍郎。

宋孝武帝刘骏起兵平定刘劭之乱后,他任海虞令,迁太学博士兼中书舍人,出为秣陵令,转永嘉令。

孝武帝大明五年(461年),做了临海王刘子顼的幕僚,次年,子顼任荆州刺史,他随同前往江陵,为前军参军,刑狱参军等职,掌书记之任。

孝武帝死后,文帝十一子刘彧杀前废帝刘子业自立,是为明帝。

子顼响应了晋安王刘子勋反对刘彧的斗争。

子勋战败,子顼被赐死,鲍照亦为乱兵所门阀制度门阀制度封建等级制中的一种特殊形式。

形成于东汉,魏晋南北朝时盛行。

中国古代官宦人家的大门外有两根柱子,左边的称“阀”,右边的叫“阅”,用来张贴功状。

后人就把世代为官的人家称为阀阅、门阀世族、士族。

西汉武帝以后,崇尚儒学,官僚多以经术起家。

他们授徒讲学,门生故吏遍天下,形成一种社会力量,其子孙承家学,继续为官。

久而久之,到东汉中叶出现了世代为官的大姓豪族。

南朝军事崛起的根本原因——侧面解读南朝寒门的崛起与士族的衰落寒门即是只出身贫寒微贱的家庭,寒门子弟主要说的是家境不好的弟子,南朝是一个宗族观念非常重的朝代,让我们从寒门弟子中分析寻找南朝军事的发展趋向,从而更加清楚的了解南朝中所发生的琐事。

一,南朝为什么不重用寒门?门阀制度是在魏晋时期开始形成的,南北朝时间快速发展,成为了当时的主流阶级之一。

门阀即是名门望族,又称为门第,衣冠,士族,世家,在当时汉末的时候,人们称之为世家大族,魏晋时期则称为士族。

东晋在南北士族的支持下,门阀势力达到了顶峰,从政治经济上多方面垄断的国家的发展,当时的皇帝基本上就是个傀儡,因为国家大部分的职权都掌握在朝廷的臣子手上,皇帝基本上没有实权。

门阀士族权利的逐渐扩大,甚至还垄断了朝中重臣的位置,把朝廷变成放置自己亲属的位置,使得当时就算是傻子也可以为臣的情况出现。

在东晋时期国家为了笼络强大的士族力量,甚至还确立了“举贤不出士族,用贤不及权贵”这一项法律,表明了门阀士族不但可以拥有强大的权利,连他们的子弟也可以享有优先的权利。

这法则直接导致了门阀世家更加猖獗地垄断朝政大权,步入南朝后,门阀士族仍然是一个拥有特权的家族,但是由于新帝的到来,已经逐渐走向了衰落。

传统的门阀家族发展,导致权贵对寒门子弟有着不一样的想法,传统的贵族们基本上从身体上就很排斥寒门子弟的出现,无论他们的功名有多了得,他们还是会重视其门第与出身。

对于当时腐败的封建政策,寒门子弟们虽无可奈何,但并没有因此而放弃,而是从军事方面开始打算,从军事上活跃起来。

因为士族世代从文,一直看不起武人的鲁莽,这给寒门子弟带来一个发奋图强的机会。

南朝门阀家族势力的衰落,这使寒门弟子迅速的兴起,君主也开始正式的考虑到士族所存在的问题,寒门弟子开始出现在古代的经济舞台,成为能与士族抗衡的一大势力之一。

二,寒门弟子与士族1,门阀士族走向衰落的原因南北朝时期战乱不断,是一个分裂的时期,由于生活的窘迫导致了更多小的士族落魄不堪,只有朝堂上的士族才能靠着朝廷勉强存活下来。

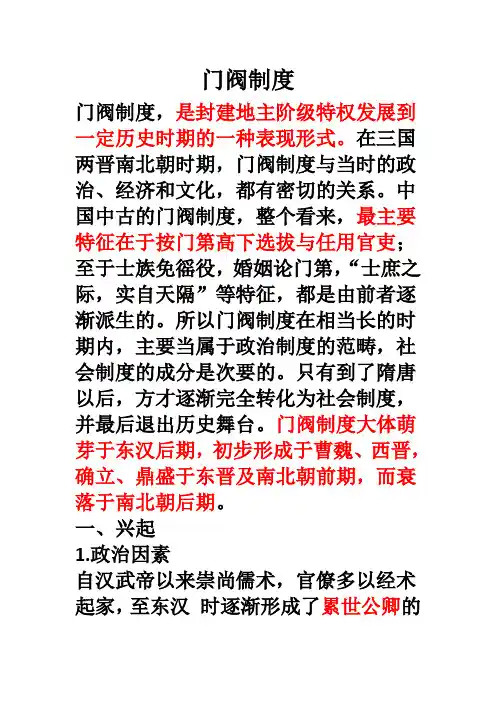

门阀制度门阀制度,是封建地主阶级特权发展到一定历史时期的一种表现形式。

在三国两晋南北朝时期,门阀制度与当时的政治、经济和文化,都有密切的关系。

中国中古的门阀制度,整个看来,最主要特征在于按门第高下选拔与任用官吏;至于士族免徭役,婚姻论门第,“士庶之际,实自天隔”等特征,都是由前者逐渐派生的。

所以门阀制度在相当长的时期内,主要当属于政治制度的范畴,社会制度的成分是次要的。

只有到了隋唐以后,方才逐渐完全转化为社会制度,并最后退出历史舞台。

门阀制度大体萌芽于东汉后期,初步形成于曹魏、西晋,确立、鼎盛于东晋及南北朝前期,而衰落于南北朝后期。

一、兴起1.政治因素自汉武帝以来崇尚儒术,官僚多以经术起家,至东汉时逐渐形成了累世公卿的状况。

曹魏实行九品中正制,使得世族地主能够凭借家世出身参与政权。

2.经济因素西汉中后期,土地兼并十分严重,逐步形成官僚、商人、地主三位一体的豪强地主势力。

东汉政权是在豪强地主支持下建立起来的,因此,豪强地主在东汉王朝享有政治上经济上的特权。

他们在政治上把持中央和地方政权,经济上兼并土地,经营庄园,渐成割据,逐渐成为名门大族。

士族地主(又称世族、门阀地主)在东汉开始形成,为后来魏晋南北朝时期士族制度的确立提供了阶级、经济基础。

二、繁荣1.原因士族制度的盛行,依赖于统治阶级颁行的各项法令。

法令的出台从制度上维护士族地主在政治、经济、文化、社会生活等各方面的特权。

西晋建立后,司马氏为取得世家大地生的支持,对他们继续实行放纵和笼络的政策,从而形成了典型的门阀政治。

东晋政权是司马氏皇权和以王、庾、桓、谢诸大姓为代表的北方士族以及处于非主流地位的江南吴姓士族的联合专政,这种政治格局一直延续到东晋末年,长达一个世纪之久。

东晋的士族门阀的势力足以与皇权并立,甚至超越皇权,皇帝都要依赖士族的支持,门阀政治达到鼎盛。

2.表现士族在政治上高官厚禄,垄断政权,经济上封锢山泽,占有大片土地和劳动力,文化上崇尚清谈。

浅述魏晋南北朝的门阀制度姓名:班级:历史学院学号:门阀士族是我国历史上地主阶级的一个特权阶层,它萌生于两汉,形成发展于魏晋,衰弱于南北朝。

魏晋时期并以法定的形式固定下来,东晋时期曾发展到了顶峰。

它的整个演变过程,有其深刻的历史根源和经济根源。

门阀制度的的演变过程大致如下:第一:门阀制度的萌芽时期(东汉)自汉武帝以来崇尚儒术,官僚多以经术起家,至东汉时逐渐形成了累世公卿的状况。

曹魏实行九品中正制,使得世族地主能够凭借家世出身参与政权。

西汉中后期,土地兼并十分严重,逐步形成官僚、商人、地主三位一体的豪强地主势力。

东汉政权是在豪强地主支持下建立起来的。

因此,豪强地主在东汉王朝享有政治上经济上的特权。

他们在政治上把持中央和地方政权,经济上兼并土地,经营庄园,渐成割据,逐渐成为名门大族。

士族地主(又称世族、门阀地主)在东汉开始形成,为后来魏晋南北朝时期士族制度的确立提供了阶级、经济基础。

第二:门阀制度的初步形成时期(曹魏、西晋)士族制度的形成,是指统治阶级颁行各项法令,从制度上维护士族地主在政治、经济、文化、社会生活等各方面的特权。

曹魏政权实行的九品中正制,是士族制度形成的重要标志。

其最明显最重要的特征便是西晋的“二品系资”。

所谓“二品”,乃中正品第,其衡量标准,本为德、才。

可是正式增加一个标准:资。

换言之,如果资不够,即使德、才合格,一般也不能取得人品二品。

这是门阀制度发展史上的一个里程碑。

资是按本人或父祖官爵高低来衡量。

由于在九品中正制下,中正的品第经司徒府批准后,与吏部铨选上个人仕进升迁的迟速,官位的高下相一致,因而实行“二品系资”之后必然会导致一种恶性循环。

只有据有较高官位的人及其子弟,可以获得人品二品;只有人品二品才具有铨选和升迁较高官位的资格;而有了较高的官位,又可以继续获得人品二品。

第三:门阀制度的确立与鼎盛时期(东晋、南北朝前期)西晋建立后,司马氏为取得世家大地生的支持,对他们继续实行放纵和笼络的政策,从而形成了典型的门阀政治。

门阀制度存在于魏晋南北朝时期,门阀制度的存在和发展有其历史的必然性,是社会发展的产物,产生的具体影响分析如下:

第一,门阀制度确切的开始时间是在东汉,东汉末年随着大地主阶级的发展壮大,一部分世代官宦的家族,势力逐渐膨胀。

一个最出名的例子就是袁绍袁术兄弟,袁家四世,五人位至三公。

第二,门阀制度的发展时期,是在魏国建立后魏文帝曹丕的时代,曹丕建立了九品中正制,这个制度其实就是以人的主观意志去挑选德才兼备的人做官。

这种选才的方式有太多的主观性。

导致了上品无寒门,下品无世族的现象层出不穷。

第三,门阀制度最辉煌的时期,就是两晋南北朝时期,比如说琅邪临沂的王氏除王导、王敦、王彪等几人外,梁国阳夏的谢氏除谢安、谢玄等外,其余这些门阀子弟在军事经济文化方面几乎都一无所长。

但是这些门阀依旧把持朝政,占据高位。

甚至出现过王与马共天下的局面。

第四,门阀制度的衰落在唐朝时代,南方的士族在经历过侯景之乱后,已经不成大气候了。

在唐宪宗之前的驸马没有士族,中晚唐的公主有大龄方婚者。

当时五姓七望,大部分都看不起唐朝皇室鲜卑族后裔的出身,拒绝与唐朝皇室结亲。

唐朝依旧是个门第观念很强的朝代,而出身门第的高低

不仅仅取决于拥有的权势,还取决于门阀家族的文化传统,门风家风和社会名望等。

最后,门阀制度的消亡随着唐朝灭亡而消失,唐朝实行的科举制度虽然改变了门阀政治,但是没有起到多大的作用,寒门的进士极少,而士家子弟拥有更好的教育,而且士家子弟当官可以不依靠科举考试。

直到黄巢起义后,杀入长安城后,天阶踏尽公卿骨,甲第朱门无一半。

后梁太祖朱温灭亡唐朝,屠杀大臣,才彻底结束了中国历史上历时800年门阀制度。

门阀制度的形成发展和衰落篇一:南北朝后期门阀制度的衰落南北朝后期门阀制度的衰落南北朝后期是门阀制度的衰落时期。

随着社会经济、文化的发展,自南北朝后期起,门阀制度走向衰落。

最主要标志便是:士族在官吏选拔与任用上所享有的特权逐渐削弱,寒人或庶人比重在各级政权之品官中进一步增加。

其结果首先是官吏铨选上的士庶界限难以坚持,长期存在的清浊之分逐渐淡化以至消失。

随后,门品失去了意义,至隋,九品中正制亦被废除。

最后,在唐代,由原来士族演变而成的郡望、氏族,特别是一些旧有的高门,社会地位虽高,选官特权和免役特权则已丧失,剩下在婚姻上的高自标置,与人际关系上对非旧有高门、士族的歧视,因为已失去经济和政治基础,成为无本之未,延续至唐末,终于在社会上基本消失。

门阀制度也就完全退出历史舞台。

下面对以上观点略加申述。

南朝后期在南朝后期,如前所述,梁武帝在位期间信用一批原来的低级士族进入秘书咨询机构,以至宰相机构。

梁武帝的主要着眼点在于这批低级士族儒学修养、文化素质和统治经验已经或正在超过原来的高级士族,必须越来越多地依靠他们巩固统治。

因此,他虽然没有象宋、齐君主那样信用寒人掌机要,但其政策精神从一开始可以说就在鼓励寒微士人和寒人提高儒学修养、文化素质,并把达到标准的吸收入各级政权。

试看下例。

《隋书·百官志上》:天监四年,梁武帝置五经博士各一人,开馆招生。

旧国子学生,限以贵贱,帝欲招来后进,五馆生皆引寒门俊才,不限人数。

《梁书·武帝纪》天监八年诏:凡五馆生,其有能通一经,始末无倦者,策实之后,选可量加叙录。

虽复牛监羊肆,寒品后门,并随才试吏,勿有遗隔。

这里有两层意思。

第一,五馆生皆引寒门俊才,主要当指招纳寒微士人子弟。

按西晋国子学生只收官品五品以上子弟。

至南齐,已经下降到官品六、七品的子弟。

据《南齐书·礼志上》,齐高帝时规定入国子学的资格,自王公已下,最低包括太子舍人、领军与护军诸府的司马和咨议参军等官(均七品)子弟。

南朝的门阀制度1.士族,南朝在律令上并未“分别士庶”,但社会习惯和不成文法认为,“士庶区别,国之章也”。

这种区别“实自天隔”,皇权也不能消灭它。

士族的身分连同祖父两代的官爵,都登记在户口册黄籍上。

除非特殊情况,士族一般不服力役和兵役。

同里伍庶族犯罪,士族不连坐,某些罪行的处罚,士族较庶族为轻,一般不受鞭笞。

不得以士族之女为妾,不得随意黜士族为贱民。

庶族只能入太学,而土族得入国学,因此在文化教育方面享受更好机会。

南朝士族得以保持其优越门阀地位的经济基础,是占有广大田庄山泽和附属于土地上的大量依附人口。

虽然同一家族中个别支派由于种种原因没落穷困,并不影响其士族身分。

士族通过仕宦途径和婚烟关系网,来维护门阀制度,形成封闭性集团。

南朝士族子弟很重视起家官,视为一种资格。

他们青少年时从秘书郎、著作佐郎等官职进入仕途,不久即升迁他职。

宋齐以来,尚书令与仆射、中书监与令、侍中、吏部尚书以至司徒左长史等官,全部或者绝大部分为士族所垄断。

刺史职位则宋代士族比例最大,南齐有所下降,梁陈时士族庶族大致各占一半。

总的讲,士族任中央官多于地方官。

五等封爵也是士族维持其门阀地位世代不绝的一种保证。

所以“爵位蝉联,文才相继”成为士族夸耀的口实,也是构成士族的主要条件。

士族所居官都是被认为“清显”的职位,一般不理政事,只是优游容与,享受崇高名位与优厚待遇。

士族之间彼此结成婚姻关系,绝不与所谓“非类”的赛门庶族结亲,目的是保持士族集团的凝固性和封闭性。

宋时还规定,士族如与工商杂户为婚,就丧失士族身分。

士族之中,又有高低阶层之分,两者之间,一般也很少通婚。

低级士族担任的某些官位,高级士族不屑担任。

但低级士族往往在政治、军事等方面表现出才能,宋齐梁三朝开国的君主,都出于这一阶层。

南朝盛行谱牒之学,各种族谱甚多。

士族成员不但要熟悉自己家谱世系以避祖先名讳,而且要注意回避别人祖先名讳。

对家族言,族谱是嫁娶结亲时从世系识别士族的必要参考;对官府言,族谱是通过世系区分士庶,防止庶族冒充士族规避徭役的手段之一。

南朝皇帝为何任用寒人参要政?侧面解读寒门的崛起、士族的衰败南朝寒门阶层代表人物之兴起对当时的军政局势产生了不可忽视的影响。

自东晋末年起,长期占统治地位的门阀士族走向衰落,士族依靠父祖之资,“平流进取,坐致公卿”,既多不问政事,也缺乏实际能力,南朝统治者常将实际工作交付社会地位较低的寒门人士,以致实际军政权力逐渐转入寒门人士手中。

寒门人士自身亦积极参与政治活动,努力提升自身的社会地位,以企图挤入士族阶层。

一些寒门人士还试图不断扩展自己的政治权力,以维护其财富。

宋、齐时期,中书舍人,典签等职权有所变化,其权力逐渐增强,寒门通过担任中书舍人、典签等参与政治。

受当时社会风尚的影响,寒门群体获得一定的政治地位后,无不试图挤入士族阶层,并进而争取免除赋役的特权。

一.为什么在南朝时期仕人地位提高且掌握机要1.入仕范围的扩大入仕者广泛分布于南方地区,它一方面说明南方土著人士的兴起,也说明经过东晋宋初以来的多次土断后侨人已定居南方(偶有来自北方者如谭金,则被称之为“荒中伦人”:而梁世南渡的周铁虎则“不知何许人”)。

入仕者可分为文吏和武职两类.从文吏入仕者多是些有文章辞采、知晓诗书、略通章句、孝义廉让、擅长吏事之人,有此类特点者共计15人,占总数的32%, 一般出任为令史、主书、主衣、佐史国臣之类职位,如:贼法兴为仓部令史、阮佃夫为台小史、吕文度为射雉典事、王道隆为主书书吏、华皎为尚书比部令史,等等,这类职位皆为不入流的寒职,若无机遇,一般均终生此职,甚至世代为小吏。

华皎即“世为小吏”,至皎复为尚书比部令史',这是绝大多数从事此类职位寒人的共同命运.以武职入仕者则多为有胆力,好弓马、积累军功之人,统计显示有此类特点者多达28人,占总数的60%,可见由此入仕者之多,同时也说明南朝时期寒人被诸府辟召,主要就是靠武干与军功。

在以武干入仕者中,一部分被召入朝中宫中出任直厢、直阁、细铠主、细铠将、队主等不入流品的寒职,寿寂之、姜产之、王敬则、曹虎、张绍惠等人即是。

東晉及南朝的士族與寒門(參考資料)一、「士族」?(1)毛漢光《兩晉南北朝士族政治之研究》第一章〈名詞標準及研究方法〉(頁1-15)──1. 歷史書中對於兩晉南北朝累世官宦家族的稱呼,儘量意義大同小異,但因角度不同,名詞極不一致:從家門盛貴方面看:『高門』、『門戶』、『門地』、『門第』、『門望』;從身份華貴方面看:『膏腴』、『膏粱』、『甲族』、『華儕』、『貴遊』;從權勢方面看:『勢族』、『勢家』、『貴勢』;從家族綿延方面看:『世家』、『世胄』、『門冑』、『金張世族』、『世族』;從姓氏觀點看:『著姓』、『右姓』;從家門社會地位方面看:『門閥』、『閥閱』;從家族名聲方面看:『名族』、『高族』、『高門大族』;從政治、文化、社會諸方面看:『士流』、『士族』。

2. 用「士族」一詞的原因:一,包涵政治、社會、文化意義,能夠涵蓋累世官宦、門閥社會及家學等內容;二,希望能與歷朝士人政治在名詞上相一貫。

3. 給士族定出客觀可量化的標準:凡累官三代以上及居官五品以上,可視為「士族」。

與「士族」相對的為「寒素」,介於兩者之間的為「小姓」。

父祖皆為六品或七品者、父祖有一代五品以上者,以及遠祖為士族,但該族已趨衰微,間仕間歇者,列為小姓。

(2)田餘慶《東晉門閥政治》〈後論〉(頁275)──東漢世家大族和魏晉士族:「東漢著名的宗族,特點是『世』和『大』,即世代承籍和聚族而居。

他們在地方有實力,不論是居官或不居官,社會影響都比較強大。

但是,居官者即令是累世公卿,在朝廷也不一定有很大的實權。

而魏晉士族,其特點是世居顯位。

士者仕也。

只要他們權勢在手,濡染玄風,而又慎擇交游,取得名士地位,就算士族。

」(3)甘懷真〈中國中古士族研究的幾點構想〉(《臺大中國中古近世史研究通訊》第一期,頁3-4)──研究者常用的「士族」一詞為他稱,趙翼所用的「氏族」和史料中常用的「著姓」才是當時人的認知。

這類中古的統治階級的當代名稱是「姓」或「氏」。

要重新探索我們習稱的士族一類人,有必要探討從戰國以來的姓、氏集團成立與發展的問題。

东晋南北朝前期门阀制度的确立与鼎盛东晋及南北朝前期是门阀制度的确立与鼎盛时期。

魏晋时期按官位高低形成的门阀制度,东晋以后逐渐转化成按血统高贵与否区别的门阀制度,出现了“膏腴之族”、“华族”、“高门”、“次门”、“役门”等长时期内一般不因官位有无、高低而发生变动的社会等级。

北魏孝文帝也进一步接受这种门阀制度,广泛推行。

确立时期门阀制度的特点确立时期门阀制度的特点有三:一、人品的评定由西晋“二品系资”,犹重德、才,进一步演化成完全以血缘关系区别的门阀高下为标准,德、才已不在考虑之列。

即所谓“凡厥衣冠(冠族华胄),奠非二品;自此以还,遂成卑庶”(《宋书·恩幸传序》)。

因而后来便出现了“门地二品”之用语①。

官职的清浊,升迁之迟速,是否达到五品以上清官高位,全都与门阀或门地是二品还是卑庶相适应。

《晋书·王述传》:出身第一流高门太原王氏,“人或谓之痴,司徒王导以门地辟为中兵属(官品七品清官)”。

王导是东晋开国元勋,他不依德、才,而依门第辟人,自开一代风气。

《南史·谢方明传》:出身第一流高门陈郡谢氏,东晋末刘穆评他与另一著名高门济阳蔡廓曰:“谢方明可谓名家驹,及蔡廓,直置并台鼎人,无论复有才用”。

就是说单凭门阀,两人今后就有资格当三公(官品一品),何况还有才干。

总之,这个时期一般不再是官品决定人品和门第高下,而是门品决定官品。

至南北朝,高级士族特权更加制度化。

南朝前期有“甲族(高级士族)以二十登仕,后门(低级士族)以过立试吏”之格,见《梁书·武帝纪上》。

第一流高门依惯例可以“平流进取,坐至公卿”。

北朝前期魏孝文帝“制定姓族”,全盘接受并推行魏晋以来门阀制度,任用官吏,“专崇门品”,形成“以贵承贵,以贱袭贱”②。

二、户籍上的士庶界限,一般说不再是以九品官品之有无,而是由血缘关系区别的门阀高低来划分。

《宋书·宗越传》:“本为南阳次门(即低级士族,不服徭役)”。

东晋未地方长官赵伦之发觉户籍混乱,乃命长史范觊之加以整顿。

魏晋南北朝的门阀制度

魏晋南北朝时期,门阀制度是社会组织的重要形式。

门阀是指由同姓氏、同族群、同乡里、同籍贯的人组成的一种社会团体。

门阀制度是一种以血缘关系为基础的封建家族组织形式,其成员之间有着深厚的血缘关系和利益共同体。

门阀制度的形成有其历史背景。

在汉朝后期,官僚集团逐渐形成,并掌握了政治、军事和经济等核心资源。

为了巩固其地位和利益,这些官僚们通过婚姻、互相推荐和联姻等方式,组成了门阀。

进入魏晋南北朝时期,门阀制度得到了进一步的发展和巩固。

门阀在政治生活中发挥了重要作用。

门阀成员通过互相推荐和联合,可以在政治、军事和经济等方面互相扶持,形成了一个相对封闭的权力网络。

这些门阀的成员可以通过门阀之间的联姻扩大自己的影响力,并且可以通过互相提拔、推荐和任用等方式,进入政治、军事和经济等重要领域。

然而,门阀制度也存在一些问题。

由于门阀成员之间有着深厚的血缘关系和利益共同体,他们往往把自己的利益放在第一位,甚至不惜牺牲国家和民族利益。

此外,门阀制度也制约了社会的流动性和竞争性,阻碍了社会的进步和发展。

总的来说,魏晋南北朝时期的门阀制度是一种以血缘关系为基础的封建家族组织形式。

虽然在政治、军事和经济等方面发挥了重要作用,但也存在一些问题。

这种制度的存在,一定程度上制约了社会的发展和进步。