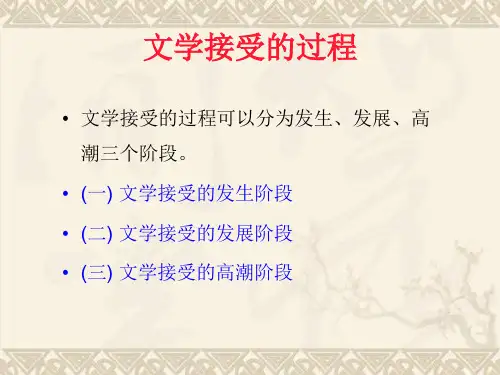

第十五章 文学接受的过程

- 格式:ppt

- 大小:1.51 MB

- 文档页数:40

浅议文学接受的过程作者:刘镭来源:《读与写·下旬刊》2017年第09期摘要:文学接受是一种以文学文本为对象、以读者为主体、力求把握文本深层意蕴的积极能动的阅读和再创造活动,是读者在特定审美经验基础上对文学文学作品的意义是在读者阅读的具体过程中不断生成的,接受活动对于作品价值的确立具有十分重要的作用。

文学史是一个审美生产和审美接受的过程,它不仅是作家和作品不断产生的历史,也是读者的阅读史,是文学本文的效应史。

关键词:接受;文学中图分类号:G718 文献标识码:B文章编号:1672-1578(2017)09-0004-011.期待视野的定义正如前文所说,期待视野就是阅读期待,作为接受美学中的核心观念,期待视野有着自己的定义。

在文学阅读之先或者阅读过程中,读者过去阅读中的艺术经验、读者所处的历史社会环境以受由此形成的价值观,审美观和道德理想等综合性心理定势,它是读者据以理解文学本文意文的心理图式,又可以称为阅读经验期待视野。

这个概念的内涵非常丰富,主要包括"生命经验视野""文体期待视野"和"主题期待视野",它由诸多个体与社会、主观与客观因素共同形成,并非纯粹主观心理的产物。

尧斯指出,"一部文学作品,即便它以崭新面目出现,也不可能在信息真空中以绝对新的姿态展示自身",它"通过预告、公开和隐蔽的信号、熟悉的特点或含蓄的暗示","预先为读者提示一种特殊的接收。

它唤起以往阅读的记忆,将读者带人一种特定的情感状态中,随之开始唤起对'中间与终结'的期待"。

比如,20世纪40年代人们对郭沫若的话剧《屈原》的理解,既与早期对屈原以及其他爱国作家的阅读经验相关,也与当时的时代氛围相关,观众(读者)会对屈原的行为、命运产生期待,并在期待的实现与修改中感受到心灵的净化与愉悦。

2.期待视野的层次在具体的文学阅读活动中,这种期待视野主要呈现为文体期待、形象期待与意蕴期待这样三个层次。

《文学理论教程》课后习题答案第一章文学理论的性质和形态1.试从学科归属、对象任务和学科品格三个角度,说明文学理论的性质。

研究文学及其规律的科学称为文艺学。

文学理论属于文艺学的一个重要分支。

如果说文学批评、文学史主要是研究文学中的“特殊”,即具体的作家、作品、文学现象的话,那么文学理论则是研究文学中的“一般”,即它的任务是探讨文学活动的普遍规律、概念范畴和相关的方法,形成理论系统。

文学理论与别的理论一样具有实践性和阶级性的品格。

由此可见,文学理论作为文艺学的一个分支,主要通过对文学活动的横的审视侧重研究其中带一般性、普遍性的规律,一方面它制约着文艺学其他分支的研究,另一方面它本身又有赖于具体作家、作品和文学现象的研究作为基础。

2.文学理论有哪几种基本形态?其划分的依据是什么?文学理论的基本形态可分为以下七种:文学哲学、文学社会学、文学心理学、文学符号学、文学价值学、文学信息学和文学文化学。

文学理论分为这些形态的依据是:文学作为人类的一种精神活动,是复杂的多层次的系统活动。

从文学创作到文学作品产生再到文学接受,这是一个活动过程。

按马克思的理论,文学创作是一种“艺术生产”。

这样,实际上同一个文学活动,在意向上可以理解为两个过程:文学创作——文学作品——文学接受文学生产——作品价值——文学消费这就是说,文学理论只有一个认识客体——文学活动,但同一客体可以成为多种视角所观照的多种对象,形成不同的研究形态。

第二章马克思主义文学理论与中国当代文学理论建设1.马克思主义文学理论的基石是什么?试作简要的说明。

马克思主义文学理论的内容十分丰富,概而言之,以下五个基本观念构成了马克思主义文学理论的基石。

(1)文学活动论。

马克思主义把文学艺术看成是“人的生活活动”,这种活动的基本特性是“自由自觉”。

(2)文学反映论。

把马克思和恩格斯所阐述的历史唯物主义原理(社会存在决定社会意识)运用于文学活动中,就形成了马克思主义的文学反映论:文学艺术是社会生活的反映,但并非刻板的反映。

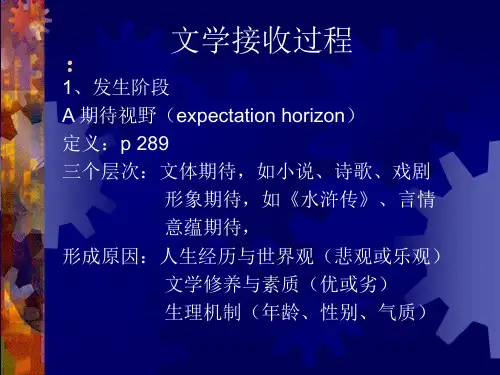

第15章文学接受过程一、文学接受的发生(一)期待视野1.期待视野的含义在文学阅读之先及阅读过程中,作为接受主体的读者,基于个人与社会的复杂原因,心理上往往会有既成的思维指向与观念结构。

读者这种据以阅读文本的既定心理图式,称作阅读经验期待视野,简称期待视野。

2.期待视野的层次(1)文体层的期待视野文体层的期待视野即读者由文学作品的某种类型或形式特征而引发的期待指向。

这种指向,意味着读者希望体味到某种文体所可能具有的特定艺术韵味和魅力。

(2)形象层的期待视野形象层的期待视野即读者由于作品中的某种特定形象而引发的期待指向。

这种指向,意味着读者希望从初次接触到的形象和情景中,看到某种符合人物性格特征或符合某种特定情绪的氛围的展示与渲染。

(3)意蕴层的期待视野意蕴层的期待视野即读者对作品的较为深层的审美意味、情感境界、人生态度、思想倾向等方面的期待。

此外,诸如作家的姓名,作品的篇名、题记、开本以及装帧设计等,也会在一定程度上影响读者的期待视野。

3.期待视野的形成与期待视野的形成有关的因素:(1)由生活实践和文化教养形成的世界观与人生观,即读者在长期的社会生活中形成的审美趣味、情感倾向、人生追求、政治态度等。

这些都会影响读者期待视野的形成。

(2)一定的文学艺术素养,即读者对各种文学体裁、文学发展史、文学发展现状、文学自身的技巧、手法、创作规律、艺术特征的熟悉和了解。

只有在此基础上,才能形成与之相关的文体期待、形象期待、意蕴期待等。

(3)特定的生理机制,即读者的性别、年龄、气质类型等生理特征,所有这些,也会影响读者的期待视野。

如女性读者往往期待细致入微的情绪感受,男性读者会更期待粗犷不羁的情感宣泄等。

总之,从整体上来看,正是由这些源于世界观、人生观、文学艺术素养和特定生理机制的先在欲求、先在经验,逐渐形成了读者阅读活动中的某种心理图式,这便是期待视野。

4.期待视野的类型按其接受主体的状况划分:(1)个人性期待视野,是指一般读者在阅读某一具体作品过程中体现出来的期待视野;(2)集体性期待视野,主要是指专门从事研究和批评的特殊读者所拥有的期待视野。

文献资料库:书目摘要15.1英加登与伊瑟尔书目摘要:1,罗曼·英加登:?对文学的艺术作品的认识?,陈燕谷晓未译,中国文联出版公司,1988年版目录:英译者序导言第一节研究的范围第二节问题的初步概述第三节关于认识对象根本结构的认识适应性第四节关于文学的艺术作品的根本结构自根本观点第五节固定为书面形式的文学作品第六节论题的界定与最初的基此题目第一章对文学的艺术作品认识的初级阶段第七节掌握书面符号和语词声音第八节理解语词和句子意义第九节消极阅读和积极阅读第十节客观化作为从意向事态到文学作品中再现客体的过渡第十一节再现客体的具体化第十二节图式化外观的现实化与具体化第十三节理解作为诗歌作品的文学的艺术作品的特殊性第十三节作品中所有层次结合为一个整体以及对作品观念的理解第十四节对文学的艺术作品理解的复合性对其具体化形式的影响第二章文学的艺术作品的具体化中的时间透视第十五节作品各局部顺序的结构第十六节在阅读过程中了解文学的艺术作品第十七节“时间透视〞现象第十八节文学的艺术作品的具体化中的时间透视第十九节阅读后对文学的艺术作品的认识第三章对科学著作的认识第二十节科学著作与文学的艺术作品的区别第二十一节对科学著作的理解与对文学的艺术作品的知觉把握第四章对文学的艺术作品的各种认识第二十二节对深层问题的展望第二十三节认识文学的艺术作品的各种态度第二十四节审美经验与审美对象第二十五节有一种特殊的“文学〞经验,抑或它属于审美经验?第二十六节对文学的审美经验的假设干见解第二十七节对文学的艺术作品的前审美研究第二十八节对文学的艺术作品的审美具体化的反思认识第二十九节文学的艺术作品的审美经验和作品审美具体化的反思认识的区别第五章关于文学的艺术作品的知识的批判思考的假设干问题第三十节绪言第三十一节关于文学的艺术作品的前审美反思认识的知识批判问题第三十二节关于审美经验的知识批判的假设干问题第三十三节关于文学的艺术作品的审美具体化的认识中的假设干认识论问题后记内容提要:本书主要论述认识文学的艺术作品要经过的过程、可能的认识方式及其可以期待的结果,可分为六局部:一、研究的问题;二、对文学的艺术作品认识的初级阶段;三、文学的艺术作品的具体化中的时间透视;四、对科学著作的认识;五、对文学的艺术作品的各种认识;六、对文学的艺术作品的知识的批判思考的问题。

15文学接受的过程第一阶段:创作阶段。

在文学接受过程中,首要的是作家的创作。

作家通过思考和感受,借助于自己的经历和想象力,创造出具有独特性和独创性的作品。

在创作过程中,作家还需要将自己的创意和观点转化为文字,以便读者能够理解和接受他们的作品。

第三阶段:传播阶段。

一旦作品发布,就会通过各种媒介渠道传播给更多的读者。

这些媒介渠道包括书店、图书馆、网络等。

媒介的选择和方式对于人们了解作品和获取作品的重要性是不言而喻的。

第四阶段:阅读阶段。

当作品传播到读者手中时,接受的过程进入到了关键阶段。

在阅读过程中,读者会与作品进行对话和沟通,通过解读和理解作品中的细节、情节、主题等,逐渐形成自己的认知和情感。

读者的阅读体验和阅读方式,受到个人背景、教育背景、兴趣爱好等因素的影响。

在文学接受过程中,有一些共同的特点和趋势。

首先,接受文学的过程是主观和个体化的。

每个人对作品的理解和感受都是不同的,这种差异会导致不同的评价和观点。

其次,文学接受的过程是动态的和演化的。

随着时间的推移,作品的理解和接受会发生变化。

有些作品可能在第一次阅读时并未引起特别的注意,但在后来的阅读中,可能会产生更深的共鸣。

最后,文学接受的过程是相互作用的。

读者对作品的理解和反馈可以影响其他读者的阅读和理解。

因此,读者的接受和作品的传播是相互依存的。

总的来说,文学的接受过程是一个复杂而多元的过程。

它涉及到作家、作品、读者等多个参与者和因素。

这五个主要阶段是文学接受过程的重要组成部分,但实际情况可能会因时间、地理、文化等因素而有所不同。

理解和研究文学接受过程有助于我们更好地理解文学作品的创作、传播和接受。

第15章 文学接受过程一、名词解释1.文体期待[首都师范大学2010年研]答:文体期待是读者在阅读文学作品时,由某种已经惯例化的文学类型或形式特征而引发的心理期待指向。

这种指向意味着读者希望体味到某种文体所可能具有的特定艺术韵味、艺术魅力乃至语言、结构、人物、情节等方面的特色。

比如面对一部以再现为基本手法的长篇小说,读者会期待着波澜起伏的情节和血肉丰满的人物形象的塑造。

2.延留[中国传媒大学2013研;首都师范大学2012年研]答:延留是文学接受进入高潮阶段后的一种可能的心理延续和留存状况,是指文学作品在造成读者共鸣、净化和领悟之后,继续留存于其脑际并使其不断回味的状况,又称余味。

它会在文学接受活动中,当读完一部小说或一首诗歌后,其作品中的人物、场景还会萦绕脑际,其思想感情仍会波动于心间,其情趣、意境会引读者再三回想,甚至会在相当长的时间内,或显或隐地影响着读者的道德情操、言谈举止和审美追求。

二、论述题1.《水浒传》第二回写鲁提辖拳打镇关西,金圣叹夹批中说:“百忙中,偏又要夹入店小二,却反先增出邻舍火家陪之”,“真是极忙者事,极闲者笔也”(《笫五才子书施耐庙水浒传》第二回夹批)。

明清小说、戏曲中颇多这类“闲笔”,试举数例,谈谈你对这种写法的认识。

[首都师范大学2011年研]答:(1)以小说创作为例简述“闲笔”的妙用我国明清之际的长篇小说《水浒传》第三回“史大郎夜走华阴县,鲁提辖拳打镇郑关西”的段落。

施耐庵在小说中“不直文情如练,并事情亦如镜。

”将“闲笔”用得出奇、出色。

a.他写鲁提辖要打镇关西,先一掌打了店小二,放走了金氏父女。

然后,来到状元桥附近的肉铺,消遣郑屠户切臊子。

“那店小二把手帕包了头……不敢拢来,只得远远地立住,在房檐下望。

”这是第一处闲笔。

b.臊子切好了,“却得饭罢时候。

那店小二那里敢过来。

连那正要买肉的主顾,也不敢拢来。

”这是第二处闲笔,看客除了店小二以外,又增加了要买肉的主顾。