孙犁

- 格式:doc

- 大小:42.00 KB

- 文档页数:5

孙犁名言名句大全孙犁,原名孙树勋,河北省衡水市安平人,现当代着名小说家、散文家,“荷花淀派”的创始人,又先后担任过《平原杂志》、《天津日报》文艺副刊、《文艺通讯》等报刊的编辑,并着有关于编辑的作品。

12岁开始接受新文学,受鲁迅和文学研究会影响很大。

”孙犁”是他参加抗日战争后于1938年开始使用的笔名。

1942年加入中国共产党。

建国后,历任中国作家协会天津分会副主席、主席,天津市文联名誉主席,中国作家协会第一至三届理事、作协顾问,中国文联第四届委员。

目前收集到其名言名句有以下48句。

1、官家处处走过场,坏人处处钻空子。

钻大空子发大财,钻小空子得小利,尚可谈人心向善乎?2、老年人,回顾早年的事,就像清风明月,一切变得明净自然,任何情感的纠缠,也没有,什么迷茫和失望,也消失了。

而当花被晨雾笼罩,月在云中穿度时,它们的吸引力,是那样强烈,使人目不暇接,废寝忘食,甚至奋不顾身。

3、我们穿着这些单薄的衣服,在冰冻石滑的山路上攀登,在深雪中滚爬,在激流中强渡。

有时夜雾四塞,晨霜压身,但我们方向明确,太阳一出,歌声又起。

4、如果只谈艺术,我们就应该从唐宋以前的散文,多吸收一些营养。

从司马迁、嵇康、柳宗元、欧阳修那里,多学习一些东西。

其中主要的经验,是所见者大,而取材者微。

微并非微不足道,而是具体而微的事物。

5、任何艺术,都以表现真实,顺应自然为主导。

任何技巧,如果游离于艺术的自然行进之外,只是作为吸引读者的一种手段,其价值就很有限了。

6、我时常想起青年时代的一些伙伴,他们早已划为烟尘,他们看不到今天,我也不替他们抱憾。

人有时晚死是幸运,有时早死也是幸运。

7、看到真善美的极致,我写了一些作品。

看到邪恶的极致,我不愿意写。

这些东西,我体验很深,可以说是镂心刻骨的。

可是我不愿意去写这些东西,我也不愿意回忆它。

8、文章是寂寞之道,你既然搞这个,你就得甘于寂寞,你要感觉名利老是在那里诱惑你,就写不出艺术品。

所以说,文坛最好不要变成官场。

孙犁的作品简介孙犁(1908年-2002年),原名欧阳少石,笔名犁,山东泰安人。

是中国现代作家中著名的女作家之一,也是一位优秀的散文家、诗人。

她的作品深受读者喜爱,被称为“现代北方散文之父”。

孙犁的作品以其细腻的笔触、真实的生活感受和独特的女性视角而著称。

她的作品大多描写家庭、婚姻和社会角色问题,通过细腻的描写和生动的情节展示人们的内心世界和命运的困境。

她的作品充满了温情和深情,令人动容。

主要作品孙犁的作品涵盖了小说、散文和诗歌等多种文体。

以下是一些她的主要作品:小说1.《难道只有我一个人吗?》:这是孙犁的成名作,讲述了一个女性在家庭中的孤独和无奈。

小说以细腻的笔触刻画了女主人公的内心世界,表达了她对婚姻和家庭的思考和反思。

2.《天堂里的女人》:这是一部讽刺小说,描绘了一个虚伪的小城。

小说以幽默的语言展示了女性在封建社会中的地位和遭遇,呈现了社会的荒诞和个体的挣扎。

散文集1.《平凡的世界》:这是一本集结了孙犁多年散文创作的作品集。

书中收录了她的一些经典散文,如《炊事员的故事》、《平凡的世界》和《母亲》等。

这些散文以她细腻的笔触,表达了对生活的感悟和对家庭、母爱的赞颂。

2.《如梦令》:这是孙犁的另一本散文集,收录了她在不同年代创作的散文作品。

这些散文以她独特的女性视角,展示了女性的心灵世界和对生活的思考。

诗集1.《迷糊草》:这是孙犁的第一本诗集,收录了她的一些诗歌作品。

诗集以充满想象力的语言和丰富的意象描绘了自然和人生的美好。

2.《叶子的诗》:这是孙犁的另一本诗集,诗集中的作品大多以叶子为主题。

诗集以孙犁敏感细腻的笔触表达了对大自然的热爱和对叶子的独特感受。

影响与评价孙犁的作品以其真实和独特的视角打动了无数读者,引起了广泛的关注和热议。

她以女性的视角揭示了家庭和社会的问题,表达了对封建道德和社会束缚的反思和怀疑。

她的作品对当代文坛产生了深远的影响。

她的散文以其真实感人的描写和对细节的关注对后来的散文创作产生了重要影响。

孙犁简介孙犁(1913~2002年7月11日),现、当代小说家、散文家。

笔名:林冬苹、孙芸夫。

原名孙树勋,1913年出生于河北省安平县。

1936年参加工作,任安新县同口镇小说教师,1938年投身冀中人民的抗日斗争,1942年加入中国共产党,曾任河北抗战学院教官,晋察通讯社、晋察冀边区文联、晋察冀日报社及华北联合大学编辑、教师,延安鲁迅艺术文学院教师,《平原杂志》编辑,1949年后,在天津日报社工作,历任天津日报社副刊科副科长、报社编委、顾问,长期主持天津日报文艺副刊编辑工作,创办并主持了天津日报《文艺周刊》。

并曾任中国作家协会名誉副主席、顾问,中国文联名誉委员、委员,天津市作家协会名誉主席、主席,天津市文联名誉主席等职。

孙犁1927年开始文学创作,1945年在延安《解放日报》发表他著名的短篇小说《荷花淀》,该小说后收入中学课本,在一代又一代读者中留下了深刻的记忆。

他从事文学创作75年,著有长篇小说《风云初记》,小说、散文集《白洋淀纪事》,中篇小说《铁木前传》、《村歌》,文学评论集《文学短论》,诗集《白洋淀之曲》,散文集《津门小集》、《晚华集》、《秀露集》、《澹定集》、《尺泽集》、《远道集》、《老荒集》、《陋巷集》、《无为集》、《如云集》、《曲终集》等,《芸斋小说》、《芸斋书简》(上、下册)、《耕堂读书记》,《孙犁文集》(8册),短篇小说《荷花淀》、《山地回忆》,文艺理论《文艺学习》,儿童文学《少年鲁迅读本》等。

他的《白洋淀纪事》是在延安写的,其中许多短篇,深刻地反映了冀中儿女在抗日战争时期的精神风貌,具有鲜明的时代特色。

《荷花淀》是他的代表作品之一。

这个结集显示了作家成熟了的独特的艺术风格,这就是: 淡雅疏朗的诗情画意与朴素清新的泥土气息的完美统一。

这一独特风格对当代文学发生极大的影响,造成一个数量相当可观的河北作家群,被当代文坛誉为“白洋淀派”,与“山药蛋派”(赵树理风格)齐名。

由于他这一独特的艺术风格,他的小说又被称为“诗体小说”。

孙犁简介孙犁(1913—2002),原名孙树勋,河北安平人。

著名小说家、散文家,“荷花淀派”创始人。

《荷花淀》《嘱咐》是其代表作。

孙犁的小说秀雅、隽永,有“诗人型和音乐型的小说家”的美称。

1977年开始,致力于散文创作,间有评论和小说发表。

新时期,孙犁的作品以思想的深邃、境界的超然、文体的创新、艺术风格的鲜明和炉火纯青,在国内外产生广泛影响。

从20世纪40年代起,孙犁出版了短篇小说集《芦花荡》《荷花淀》等,长篇小说《风云初记》,叙事诗集《白洋淀之曲》,通讯报告集《农村速写》,散文集《津门小集》《晚华集》等,论文集《文学短论》。

孙犁到安新县同口镇小学任教,他在这里初步了解白洋淀一带人民群众的生活,在创作题材和思想感情上都有所积累,白洋淀成为他以后最优秀的作品中人物故事的背景。

1937年冬,他参加党领导的抗日运动,在冀中地区从事革命文化工作。

1939年,孙犁到晋察冀边区政府所在地——冀西山区的阜平城,在刚成立的晋察冀通讯社做通讯指导工作。

1944年,孙犁到延安,在鲁迅文艺学院学习和工作。

1945年重返冀中参加土改。

1949年后,到天津日报社工作。

从1939年起,先后发表了《荷花淀》《芦花荡》等短篇小说,后又创作了《风云初记》《铁木前传》等长、中篇小说。

关于孙犁作品。

“五四”以来的小说创作中存在一条乡土文学的脉络。

鲁迅先生最早即被称为乡土艺术家,他本人也曾从乡土文学的角度评述过文学研究会的一些青年小说家的作品,之后有更多人写出这类小说。

他们主要写的是农村生活,具有鲜明的地方特色、风土人情。

例如鲁迅等人之写浙江,沈从文之写湘西,萧红萧军等人之写东北,以及蹇先艾之写贵州,废名之写湖北等等,留下了一系列的优秀作品。

从这个意义上看,赵树理之写山西,孙犁之写河北,各以其浓郁的乡土气息和人物风情,继承了乡土文学的特点,进入这重要的传统。

但他们又有较大的差别。

上述乡土文学作家,当他们写作时,都已离开故乡,寓居各地,鲁迅先生曾将这种作品与“侨寓文学”相比。

孙犁《母亲的记忆》原文孙犁《母亲的记忆》原文《母亲的记忆》是孙犁写的一篇散文。

作者在文中写了很多母亲身上发生的小事,通过这些小事,来表达了自己对父母的怀念。

下面是小编给大家整理的孙犁《母亲的记忆》原文,希望能给你带来帮助!母亲生了七个孩子,只养活了我一个。

一年,农村闹瘟疫,一个月里,她死了三个孩子。

爷爷对母亲说:心里想不开,人就会疯了。

你出去和人们斗斗纸牌吧!后来,母亲就养成了春冬两闲和妇女们斗牌的习惯;并且常对家里人说:这是你爷爷吩咐下来的,你们不要管我。

麦秋两季,母亲为地里的.庄稼,像疯了似的劳动。

她每天一听见鸡叫就到地里去,帮着收割、打场。

每天很晚才回到家里来。

她的身上都是土,头发上是柴草。

蓝布衣裤汗湿得泛起一层白碱,她总是撩起褂子的大襟,抹去脸上的汗水。

她的口号是:争秋夺麦!养兵千日,用兵一时!一家人谁也别想偷懒。

我生下来,就没有奶吃。

母亲把馍馍晾干了,再粉碎煮成糊喂我。

我多病,每逢病了,夜间,母亲总是放一碗清水在窗台上,祷告过往的神灵。

母亲对人说:我这个孩子,是不会孝顺的,因为他是我烧香还愿,从庙里求来的。

家境小康以后,母亲对于村中的孤苦饥寒,尽力周济,对于过往的人,凡有求于她,无不热心相帮。

有两个远村的尼姑,每年麦秋收成后,总到我们家化缘。

母亲除给她们很多粮食外,还常留她们食宿。

我记得有一个年轻的尼姑,长得眉清目秀。

冬天住在我家,她怀揣一个蝈蝈葫芦,夜里叫得很好听,我很想要。

第二天清早,母亲告诉她,小尼姑就把蝈蝈送给我了。

抗日战争时,村庄附近,敌人安上了炮楼。

一年春天,我从远处回来,不敢到家里去,绕到村边的场院小屋里。

母亲听说了,高兴得不知给孩子什么好。

家里有一棵月季,父亲养了一春天,刚开了一朵大花,她折下就给我送去了。

父亲很心痛,母亲笑着说:我说为什么这朵花,早也不开,晚也不开,今天忽然开了呢,因为我的儿子回来,它要先给我报个信儿!一九五六年,我在天津,得了大病,要到外地去疗养。

那时母亲已经八十多岁,当我走出屋来,她站在廊子里,对我说:别人病了往家里走,你怎么病了往外走呢!这是我同母亲的永诀。

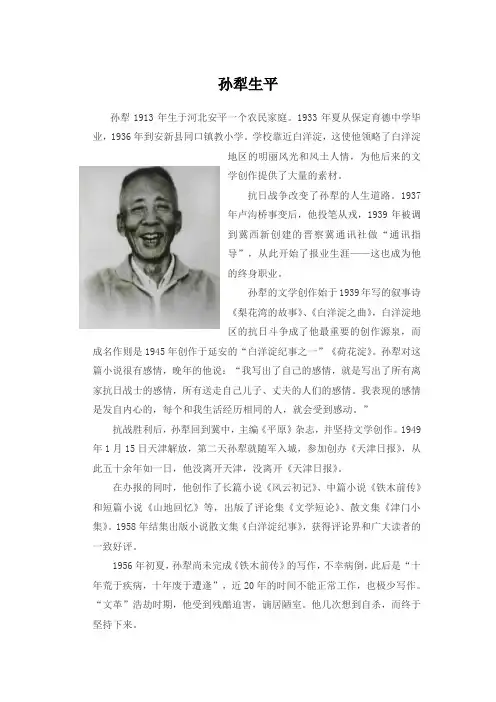

孙犁生平孙犁1913年生于河北安平一个农民家庭。

1933年夏从保定育德中学毕业,1936年到安新县同口镇教小学。

学校靠近白洋淀,这使他领略了白洋淀地区的明丽风光和风土人情,为他后来的文学创作提供了大量的素材。

抗日战争改变了孙犁的人生道路。

1937年卢沟桥事变后,他投笔从戎,1939年被调到冀西新创建的晋察冀通讯社做“通讯指导”,从此开始了报业生涯——这也成为他的终身职业。

孙犁的文学创作始于1939年写的叙事诗《梨花湾的故事》、《白洋淀之曲》,白洋淀地区的抗日斗争成了他最重要的创作源泉,而成名作则是1945年创作于延安的“白洋淀纪事之一”《荷花淀》。

孙犁对这篇小说很有感情,晚年的他说:“我写出了自己的感情,就是写出了所有离家抗日战士的感情,所有送走自己儿子、丈夫的人们的感情。

我表现的感情是发自内心的,每个和我生活经历相同的人,就会受到感动。

”抗战胜利后,孙犁回到冀中,主编《平原》杂志,并坚持文学创作。

1949年1月15日天津解放,第二天孙犁就随军入城,参加创办《天津日报》,从此五十余年如一日,他没离开天津,没离开《天津日报》。

在办报的同时,他创作了长篇小说《风云初记》、中篇小说《铁木前传》和短篇小说《山地回忆》等,出版了评论集《文学短论》、散文集《津门小集》。

1958年结集出版小说散文集《白洋淀纪事》,获得评论界和广大读者的一致好评。

1956年初夏,孙犁尚未完成《铁木前传》的写作,不幸病倒,此后是“十年荒于疾病,十年废于遭逢”,近20年的时间不能正常工作,也极少写作。

“文革”浩劫时期,他受到残酷迫害,谪居陋室。

他几次想到自杀,而终于坚持下来。

进入新时期,他已是年逾花甲的老人了,且体弱多病,但他思想活跃,焕发出极强的生命力和创作力。

晚年的写作持续了20年之久,这是他一生中不间断地写作时间最长的一个阶段,共写出120多万字,相当于1966年前所写的所有作品。

这些作品都收入了《晚华集》、《秀露集》、《曲终集》等10个集子,又称《耕堂劫后十种》。

2024年高考语文孙犁小说专练孙犁作品:《破路》《鞋的故事》《村歌》《战士》《芦花荡》《白洋淀纪事》一、阅读下面的文字,完成6~9题。

破路孙犁黄昏时候,李佩钟站在十字路口,送走那些出征的战士。

他们是第一次去作战,一个紧跟一个,急急地走着,举手向女县长告别。

将军高庆山在最后拉着一匹马,沉静地走着。

李佩钟望着他走尽了东大街,走出了东城门,才转身回到了县政府。

夜晚,她一个人在这大院落里,在南窗台点起一支红蜡烛。

她好像听见了寒风里夜晚行军的脚步,看见霜雪在他们的面前飞搅。

想到骑在马上的将军也不会想到爱情,她振作自己,在一张纸上,描画破路拆城的计划。

她一个人在夜晚工作。

在这样的夜晚,有的母亲正在拍哄着怀里的孩子;有的妻子,正把头靠近她的丈夫。

想到这些,很长时间,李佩钟心里不能安定,拿起笔来又放下。

她听着院里的一棵老槐树发出的冬天的风的响声,她把想念引到那走在征途上的人们,她必定拿他们做自己的榜样。

眼望着蜡烛的火苗,女人的青春的一种苦恼,时时刻刻在心里腾起,她努力把它克服,像春雨打掉浮在天空的尘埃。

她在一张从学校帶出来的图画纸上,设计着农民破路的图样。

她用修得尖尖的铅笔,细心地描画,好像一个女学生在宿舍里抱着竹绷子做绣工。

现在是严冬腊月,冰雪封冻着平原,从她们这一代青年起,今后经历的冬天,都要是残酷战斗的季节。

她想,不过几天,农民们就要抱着火热的心肠,背着大镐铁铲,破路拆城,用一切力量,阻止进犯的敌人。

这是历史的工程,她竟是一个设计人。

在工作里,她忘记自己的痛苦,充满了高尚的希望。

隔着五尺砖墙,县政府的东邻,是一个小印刷廠。

半夜里,那架人摇的机器,正在嘩嘩地响动,工人们印刷着动员会编的抗日小报纸。

李佩钟想:等她把图样设计好,再加上一个说明,可以在小报上登载。

机器的响声停止了,接着是工人们的嘈杂。

不久,那个印刷厂的负責人,细高个子秃头顶的老崔,跳墙跑到她的屋里来。

“你们出了什么事?”李佩钟停下工作转身问,“半夜三更跑来做什么?“李同志,你这里该安一个岗,”秃头老崔说,“这么大院子,一个人就不害怕?”“一忙,什么也就忘了。

孙犁的名言有哪些(精选2篇)孙犁的名言有哪些「篇一」摘要:孙犁是中国现代著名作家,他的作品犀利而深刻,语言简洁又富有哲理。

本文将介绍孙犁的不低于20句名言,涵盖了他对人生、文学、情感等方面的独特观点和洞察力。

正文:1. 人生的美是生在无奈中,品在无欲间。

2. 没有磨难,人生将变得平淡无味。

3. 生活的困境才能催生出伟大的创作。

4. 青春是最美丽的一种错觉。

5. 人的一生是个庄园,充满鲜花也有荆棘。

6. 真正的美应该是内在的,而非外在的。

7. 时间是世界上最公平的东西,我们都以同样的速度走向死亡。

8. 文学是人类情感的倾诉,我们需要文学来认识自己。

9. 文学的魅力在于它能带给我们对生命和人性的思考。

10. 情感是人生最精美的馈赠,我们要勇敢去面对它。

11. 生活中的苦难是我们成长和进步的机会。

12. 诗歌是心灵的窗户,能带领我们进入另一个世界。

13. 真正的文学来自于内心的体验和思考。

14. 痛苦是人生最真实的一部分,我们要学会接受它。

15. 真正的智慧是知道自己的无知。

16. 幸福不是来自于物质的满足,而是源于内心的满足。

17. 做人要有底线,不要为了达到目的不择手段。

18. 优雅是一种气质,不仅表现在外表,更体现在内心。

19. 真正的力量不是通过压迫他人获得的,而是通过感化他人来得到的。

20. 信念是给人以勇气和力量的灯塔。

总结:孙犁的名言体现了他对生活、人性和文学的深刻洞察力和独特的观点。

他的言辞犀利且言简意赅,深入人心。

这些名言不仅给人带来启发和思考,也能为我们的人生提供指导和勇气。

孙犁的名言有哪些「篇二」孙犁是中国现代文学的重要人物之一,他的作品和名言深受人们喜爱和推崇。

在这篇文章中,我们将探索孙犁的名言,这些名言体现了他对于生活、艺术和人性的深刻思考。

摘要:孙犁的名言是其作品和人生经历的结晶,以独特的婉约风格扣人心弦。

他的名言涵盖了生活的方方面面,包括爱情、友谊、艺术和人性等。

以下是孙犁的十句名言:1. 爱情是生命的灵魂,是令人心动的美丽诗篇。

孙犁简介1. 孙犁的背景孙犁(1918年-2003年),中国作家,笔名孙犁、柳云龙等。

曾任中国作家协会副主席,享受国务院特殊津贴。

2. 孙犁的生平经历孙犁于1918年出生在湖南省岳阳市,是一个书香门第的子弟。

早年间,他的家庭环境为他提供了丰富的阅读资源,培养了他的文学兴趣和素养。

1935年,孙犁考入北京大学中文系,开始接触和研究文学。

在校期间,他参与了左翼青年运动,并开始了自己的创作。

1936年,他的作品《成群结队的麻雀》发表在《新青年》杂志上,正式开始了他的文学生涯。

抗日战争期间,孙犁积极参加抗日救亡运动,为革命事业付出了自己的努力。

1942年,他加入中国共产党,成为了一名党员。

解放战争胜利后,孙犁先后在《光明日报》、《北京晚报》等报纸担任编辑和发言人的职务,为社会主义建设做出了贡献。

3. 孙犁的文学成就孙犁是中国新时期的一位重要作家,他的作品具有鲜明的现实主义风格和深厚的人文关怀。

他的作品涉及多个领域,包括小说、散文、报告文学等。

其中,代表作品有《草地》、《白草黄沙》、《地雷战》等。

《草地》是孙犁的长篇小说之一,通过讲述一个贫穷农村青年抵抗封建势力的故事,展现了中国农村社会的现实和农民阶级的奋斗。

这部作品以其真实的描写和深刻的思考而获得了广大读者的认可。

《白草黄沙》是孙犁以个人亲身经历为蓝本创作的散文集。

这本书记录了孙犁在延安和西北地区的生活和感受,描绘了那个特殊时期的人民生活和壮美自然景观。

通过对人与自然的关系的思考,孙犁表达了对大自然的敬畏和对社会的人文关怀。

4. 孙犁的思想和文学理念孙犁是一位积极拥护社会主义的知识分子。

他将自己的文学创作与时代结合,以人民大众为中心,关注社会问题和人类命运。

在孙犁看来,文学是服务人民、反映现实和推动社会进步的重要工具。

他的创作力求真实,注重揭示社会的阶级矛盾和弱势群体的命运。

他追求对中国人民和社会主义事业的无私奉献,表现了作家的社会责任和使命感。

5. 总结孙犁是中国新时期的一位优秀作家,他的作品以鲜明的现实主义风格和深刻的人文关怀而著称。

孙犁作品_孙犁散文

∙孙犁:父亲的记忆

∙孙犁:童年漫忆

∙孙犁:母亲的记忆

∙孙犁:识字班

∙孙犁:投宿

∙孙犁:王福绿

∙孙犁:游击区生活一星期

∙孙犁:张秋阁

∙孙犁:“帅府”巡礼

∙孙犁:相片

∙孙犁:织席记

∙孙犁:采蒲台的苇

∙孙犁:安新看卖席记

∙孙犁:随感

∙孙犁:一别十年同口镇

∙孙犁:王香菊

∙孙犁:诉苦翻心

∙孙犁:香菊的母亲

∙孙犁:诉苦翻心

∙孙犁:宿舍

∙孙犁:杨国元

∙孙犁:访旧

∙孙犁:家庭

∙孙犁:齐满花

∙孙犁:北平的地台戏∙孙犁:石子

∙孙犁:某村旧事

∙孙犁:烈士陵园

∙孙犁:服装的故事∙孙犁:文字生涯

∙孙犁:吃粥有感

∙孙犁:书的梦

∙孙犁:戏的梦

∙孙犁:画的梦

∙孙犁:成活的树苗∙孙犁:同口旧事

∙孙犁:“古城会”

∙孙犁:报纸的故事∙孙犁:青春余梦

∙孙犁:火炉

∙孙犁:住房的故事∙孙犁:牲口的故事∙孙犁:猫鼠的故事∙孙犁:夜晚的故事∙孙犁:吃饭的故事∙孙犁:包袱皮儿∙孙犁:书信

∙孙犁:昆虫的故事∙孙犁:移家天津∙孙犁:老屋

∙孙犁:鞋的故事∙孙犁:钢笔的故事∙孙犁:晚秋植物记∙孙犁:风烛庵杂记∙孙犁:老家

∙孙犁:木棍儿

∙孙犁:告别

∙孙犁:黄叶

∙孙犁:菜花

∙孙犁:转移

∙孙犁:吃菜根

∙孙犁:拉洋片

∙孙犁:看电视

∙孙犁:记春节

∙孙犁:新居琐记∙孙犁:楼居随笔∙孙犁:朋友的彩笔∙孙犁:老同学。

孙犁简介 芦花荡分析 课⽂研讨 ⼀、整体把握 1.感知⽼头⼦的英雄性格。

⽼头⼦的英雄性格,⾸先表现在他爱国抗⽇的热情,⽼当益壮的⽓概上。

⽼头⼦将近六⼗岁了,“浑⾝没有多少⾁,⼲瘦得像⽼了的鱼鹰”。

按说应该在后⽅安度晚年,他却像青壮年⼀样,充满活⼒,⽆所畏惧,在敌⼈严密封锁下,出没苇塘,成为⼀名贡献卓著的英勇的交通员。

“那晒得⼲⿊的脸,短短的花⽩胡⼦却特别精神,那⼀对深陷的眼睛却特别明亮”,这是⼀个抗⽇⽼英雄的形象。

他的爱国热情是如此⾼涨,“你什么也靠给我”,是他的豪⾔壮语,为民族抗战他⽢愿尽⼼竭⼒,⽽且充满⾃信。

他勇敢得出奇,⾥外交通,运输粮草,护送⼲部,在敌⼈的眼⽪下出⼊,竟“像⼀个没事⼈”,⼼情悠闲,“编算着使⾃⼰⾼兴也使别⼈⾼兴的事情”。

这不仅因为他熟悉⽩洋淀的地理环境,有⾼超的“⽔上的能耐”,更是因为他具有英雄⽓概,藐视敌⼈,⽆所畏惧。

⽼头⼦能够冲破敌⼈的封锁,对于苇塘⾥⾯的队伍⽃争发挥了重要的作⽤。

⽼头⼦的英雄性格,还表现在他具有爱憎分明的强烈感情上。

对乡⼟,对同胞,对抗⽇队伍,他是如此深情,对⽇寇则满怀仇恨。

⽼头⼦那么喜爱两个孩⼦,这是他对同胞的感情。

他对⼤菱说:“他们打伤了你,流了这么多⾎,等明天我叫他们⼗个⼈流⾎”,爱得深切热烈,恨得咬⽛切齿,⾎债要⽤⾎来还,⽽且要叫⿁⼦⽤⼗倍的⾎来偿还。

在⽼头⼦的意识中,咱中国⼈是⽩洋淀的主⼈,他对乡⼟充满感情,对侵略者充满仇恨。

⽼头⼦的英雄性格,还表现在他的过于⾃信⾃尊上。

他⾃信万⽆⼀失,这⼀次⼥孩⼦受了伤,他就觉得“丢⼈现眼”“没脸见⼈”。

这样的要脸⾯,正包含⼀种⾮常强烈的责任⼼,他对⾃⼰要求之严,近于苛刻,偶有过失,他就痛苦得万箭穿⼼,愧疚得⽆地⾃容。

⽼头⼦的英雄性格,还表现在智勇双全的英雄⾏为。

⽼头⼦⽤⽵篙痛砸⼗⼏个⿁⼦的脑袋,是⽤了计谋的。

他早在枯⽊桩⼦上系上了⼀只只锋利的钩⼦,船头上放了⼀⼤捆新鲜的莲蓬,引诱⿁⼦进⼊枯⽊桩⼦的⽔区,让钩⼦把⿁⼦咬住,叫⿁⼦动弹不得,束⼿挨打,张⽛舞⽖的⿁⼦在他⾯前⼀个个成了被绑的困兽。

孙犁概述孙犁(1913.4.6-2002.7.11)原名孙树勋,曾用笔名芸夫,河北省安平县孙遥城村人。

当代作家,被誉为“荷花淀派”的创始人。

1927年开始文学创作。

1933年毕业于保定育德中学,研究生。

1937年参加工作,任安新县同口镇小学教师,1939年后参加抗日工作,曾任河北抗战学院教官,晋察通讯社、晋察冀边区文联、晋察冀日报社及华北联合大学编辑、教师等职业,延安鲁迅艺术文学院教师,《平原杂志》编辑。

1942年加入中国共产党。

简介作者简介孙犁(1913年4月6日~2003年7月11日),现代小说家、散文家,被誉为“荷花淀派”创始人。

原名孙树勋。

河北省安平县人。

保定育德中学毕业后流浪到北平,在图书馆读书或去大学旁听,当过职员。

1936年到安新县的小学教书,了解到白洋淀一带劳动群众的生活。

后任教于冀中抗战学院和华北联大,在晋察冀通讯社、《晋察冀日报》当编辑。

1944年赴延安,在鲁迅艺术文学院学习和工作,发表了著名的《荷花淀》、《芦花荡》等短篇小说。

194 5年回冀中农村,1949年起主编《天津日报》的《文艺周刊》。

曾任中国作家协会理事、作协天津分会副主席等职。

1956年起因病辍笔。

1977年以后,又写有不少散文和评论以及少量小说。

从40年代起,孙犁作品结集出版的有短篇小说集《芦花荡》、《荷花淀》、《采蒲台》、《嘱咐》,中篇小说《村歌》、《铁木前传》,长篇小说《风云初记》,叙事诗集《白洋淀之曲》,通讯报告集《农村速写》,散文集《津门小集》、《晚华集》、《秀露集》、《澹定集》、《书林秋草》、《耕堂散文》,作品集《尺泽集》、《曲终集》,论文集《文学短论》,还出版了《孙犁小说选》、《孙犁诗选》、《孙犁散文选》、《孙犁文论集》以及《孙犁文集》等。

2003年7月,孙犁纪念馆在河北省安新县白洋淀荷花大观园落成,2004年7月,人民文学出版社出版七卷本四百余万字的《孙犁全集》。

孙犁的作品以小说、散文集《白洋淀纪事》为其秀雅、隽永的创作风格的代表作,其中《荷花淀》、《嘱咐》等短篇作为现代文学史上负有盛名的篇章。

被文艺界视之为“荷花淀派”的主要代表作。

孙犁的小说以抗日战争时期直至中华人民共和国成立初期冀中平原和冀西山区农村为背景,生动地再现了当地人民群众的生活和战斗情景。

茅盾说过:“孙犁的创作有一贯的风格,他的散文富于抒情味,他的小说好像不讲究篇章结构,然而决不枝蔓;他是用谈笑从容的态度来描摹风云变幻的,好处在于虽多风趣而不落轻佻。

”(《反映社会主义跃进的时代,推动社会主义时代的跃进》)生平12岁在安国县城上小学时,开始接触五四新文学。

鲁迅和文学研究会对他有很大影响。

他一直相信艺术为人生的主张。

孙犁14岁考入保定育德中学。

学习期间,开始阅读社会科学、文艺理论著作和一些苏联文学作品,扩大了他的视野,并为后来的创作和评论奠定了很好的基础。

高中毕业后无力升学,流浪北平,在图书馆读书或在大学旁听,曾用“芸夫”的笔名在《大公报》上发表文章。

还先后在市政机关和小学当过职员。

1936年暑假后,孙犁到河北安新县的小学教书,在这里他对白洋淀一带人民群众的生活有了初步了解。

1937年抗日战争爆发后,他主要在中国共产党领导的冀中区从事革命文化工作,曾编印出版革命诗抄《海燕之歌》,在《红星》杂志和《冀中导报》副刊上发表过《现实主义文学论》《鲁迅论》等论文。

1938年秋,在冀中区办的抗战学院任教,1939年春调阜平,在晋察冀通讯社工作。

此后,在晋察冀文联、《晋察冀日报》、华北联大做过编辑和教员,同时进行文学创作。

1941年回冀中区参加编辑群众性的大型报告文学集《冀中一日》,并写成《区村和连队的文学写作课本》(后改名《写作入门》《文艺学习》,多次重印)。

1944年去延安,在鲁迅艺术文学院工作和学习。

在延安,他发表了《荷花淀》《芦花荡》等作品,以其清新的艺术风格引起了文艺界的注意。

1945年抗日战争胜利后,回冀中农村从事写作,直至解放。

这一时期,他参加了土地改革工作,写有《钟》《碑》《嘱咐》等短篇小说和一些散文。

中华人民共和国成立后,孙犁在《天津日报》工作,同时继续文学创作。

长篇小说《风云初记》写于50年代初,以滹沱河沿岸两个村庄为背景,围绕着高、吴、田、蒋四姓五家在抗战初期的生活史,细致地勾勒了冀中平原各个社会阶层的生活状况和精神面貌,展现了七·七事变后,冀中人民在中国共产党领导下组织人民武装、建立抗日根据地的壮丽画卷。

作者用谈笑从容的态度描摹抗日根据地的风云变幻,虽语多风趣而不落轻佻。

中篇小说《铁木前传》写成于1956年。

小说通过铁(匠)、木(匠)两家十几年间友谊的建立和破裂的过程,揭示了50年代初期北方农村的生活风貌和农业合作化运动给予农村社会的深刻影响。

作品成功地塑造了小满儿这个处在生活的十字路口,性格矛盾的人物形象,在读者中间留下了深刻的印象。

1956年以后,作者因病长期搁笔,但他以《天津日报》副刊《文艺周刊》为阵地,发现和培养了不少青年作家。

这个时期,他还写有散文集《津门小集》、论文集《文学短论》等。

孙犁解放前及解放初期的创作结集为《白洋淀纪事》(1958),是作者最负盛名和最能代表他的创作风格的一部小说与散文合集。

它主要反映抗日战争、解放战争和中华人民共和国成立初期,冀中平原和冀西山区一带人民在中国共产党的领导下进行战争、土地改革、劳动生产、互助合作以及移风易俗的生活情景。

作品从多方面勾勒了时代和社会的历史风俗画面,以明丽流畅的笔调,秀雅、隽永的风格和丰富的劳动者的鲜明形象,在读者中间引起了强烈的反响。

其中《荷花淀》等作品,已成为广泛流传的名篇,文艺界甚至以其为现代文学的一种风格流派的标帜,视为“荷花淀派”的主要代表作。

他早年所写的文章清新而隽永,对生活充满了美好的憧憬和向往,而晚年的文章则老辣纷披,对社会和世事有较多的鞭挞和批评。

他既写出了象《荷花淀》那样优美、抒情的小说,又写出了象“不自修饰不自哀,不信人间有蓬莱。

阴晴冷暖随日过,此生只待化尘埃。

”这样消沉、悲观的诗句。

孙犁的作品反差如此之大,以至于读他前后不同时期的文章对他产生判若两人的感觉。

这究竟是为什么?一个真实的孙犁到底又是什么样子呢?孙犁是热爱生活的,否则无法想象他笔下所描绘出来的那么多美丽风景和人物形象,尽管他出生在国家和民族灾难深重的时段里。

伟大的抗日战争,曾召唤无数革命青年投身其中,孙犁也不例外。

异常残酷的烽火岁月,却使人民的精神品质和民族勤劳勇敢的优秀传统得到了充分的发扬。

孙犁为之而感动,创作了象《荷花淀》、《芦花荡》、《光荣》、《嘱咐》、《风云初记》等一大批以战争为背景的小说。

他的小说,“把纷涌的战争风云映衬在白洋淀的月光苇影,以及冀西山地的红袄明眸之中,从而发现那些在日常伦理生活中真正值得珍视的人性之善、人情之美” 。

他着力描写、赞扬故乡的风光美和人情美,并塑造了一大批善良纯朴的农村妇女形象。

水生妻、秀梅、吴召儿、春儿、妞儿……孙犁不仅描写她们的美丽容貌的特殊素养,而且深入她们丰富、复杂的感情世界,从她们命运的变化反映时代风云变幻。

他在文学的世界里构筑他理想的王国。

孙犁曾经说过:“文艺虽小道,一旦出版发行,就也是接受天视民视,天听民听的对象,应该严肃地从事这一工作,绝不能掉以轻心”。

因此,孙犁的文章,都是他亲身经历,他说:“我回避我没有参加过的事情”,“我写到的都是我见到的东西,但是经过思考,经过选择”。

可以说孙犁笔下的那些美丽可爱的人物形象里寄寓了他全部的憧憬和理想。

然而现实和理想永远充满着矛盾。

作为一名解放区作家,孙犁曾一度受到广泛地阅读和推崇,被誉为“荷花淀派”的创立人,与赵树理的“山药蛋派”构成解放区文学的双璧。

但正当孙犁在小说中对生活寄予满腔热情时,现实处境却使他越来越感到困惑和紧张。

1942年整风运动带来的精神冲击,1946年因发表小说受到的公开批评,土改时因《一别十年同口镇》、《新安游记》等文章被定为“客里空”的典型,以及解放后对知识分子的一连串批判,尤其是1955年批判胡风运动对知识界造成的大规模振荡,这一系列的事件使得身体素质不好并且时刻耽心自己在写文章中犯错误的孙犁长期绷紧的神经终于在1956年春天崩溃。

于是便有了后来的“十年荒于疾病,十年废于遭逢”。

象所有现代中国传统知识分子的命运一样,作家的命运也和时代紧紧相联。

当革命一步步走向胜利并逐渐收缩知识分子言说的空间时,有的作家积极投身其间,有的作家在参与和退避之间犹豫徘徊,有的则保持沉默。

沈从文、孙犁当属后者。

如果说沈从文的沉默中饱含了太多的辛酸和无奈,那么孙犁的沉默则是以一种主动退缩的方式来守护自己的道德操守,尽管此中也有较多的无奈和被迫。

和沈从文的后半生一直沉默到死截然不同,孙犁“文革”以后,理想与现实的冲突不仅激发了他的创作热情,而且一反过去唯美的创作倾向,对社会的不公与人性的险恶有较多的揭露批评。

比如他在《后富的人》一文中,对社会不公和由此造成的贫富悬殊曾有辛辣的讽刺和批评。

他通过一高级住宅处川流不息的拣破烂的外地人日常生活的描绘,特别是在一天清晨散步时遇见一个刚从一幢楼房的垃圾间出来,满身满脸是黑灰的外地来的小姑娘所带给他的心灵震撼,提出了这样的质疑:“国家已经有不少人,先富了起来。

这些从农村来城市觅生活的,可以说是后富起来的人吧。

”在《芸斋书简——致韩映山》的信中,他列举了一次因简单的答话,使人家认为受了挖苦,以至怀恨在心,结果当这个人后来成为文革中造反派的小头头时,并极尽报复之能事,“其用心之毒,手段之辣,几乎使我丧生”。

揭示了现实生活中人性的险恶。

对于他一生视为神圣的文坛,对其“商贾化”的现象加以了尖锐的批评,并多次指出:“因为文坛文风不正,致使一些本来很有前途的作者,经不住诱惑,走入歧途”。

对流行的以“研讨”、“庆祝”等形式“花钱买名声”的做法,孙犁不屑一顾:“‘花钱买名声’,尤其是‘花别人的钱,替自己造声势’,我极不愿为,而耻为之。

”对于文坛的官场化现象,孙犁指出:“文艺团体变成官场,已非一朝一夕之事,而越嚷改革,官场气越大,却令人不解。

”“文艺界变为官场,实在是一大悲剧。

”进而他指出:“如果文途也象宦途(实际上现在文坛宦途已经难分),急功近利,邀誉躁进,总是没有好结果的。

”他对一些所谓新潮作家的浅薄和无知提出批评和忠告:“当代一些所谓新潮作家,他的处女成名作,也是适合了当时的政治需要,而得以走红。

这本来无可厚非,继续努力,自然可成名家。

然每当跻身官场(文艺团体也是官场),便得意忘形,无知妄作。

政治多变,稍遇挫折,便怨人尤天,甚至撒泼耍赖。

这不只有失政治风度,也有损作家风采。

”对于文坛上一些丑恶现象,他不无悲愤地感叹:“呜呼!文坛乃人民之文坛,国家之文坛,非一人一家、一伙人之文坛。

为什么不允许人注视它,这能禁得住吗?可怜的是,近年来,文坛上的一些人物。