汉朝与匈奴战争述评

- 格式:pdf

- 大小:105.87 KB

- 文档页数:3

【高中历史】高中历史知识点:匈奴的兴起与汉朝的和战匈奴的兴起:1、社会状况(生产生活):生活于蒙古高原,畜牧为主,逐水草而居。

狩猎占重要地位。

善骑射。

宽裕则以畜牧狩猎为生,急困则四出攻掠后学会农业,从事农业生产。

无文字,以言语为约束使用铁器,冶铁业为最重要的手工业部门。

2、匈奴的统一:匈奴是我国北方重要的少数民族,秦汉之际,冒顿单于东破东胡,西驱大月氏,统一北方草原,占领河套地区,形成强大的奴隶制军事政权,建立了以单于为君长的一整套职官军事体制。

由于他们以游牧、狩猎为生,且“所得卤获,因以与之,得人以为奴婢”,军事力量强大,他们对长城以内的农耕文明常有袭扰。

至此,北方出现农牧业政权分立局面,时常发生两种文明的碰撞。

其掠夺的目的是占据水草,掠夺人口、牲畜。

严重威胁北方人民的生命和财产安全,但是匈奴也是我国北方古老的少数民族,对统一我国北方草原和开发北方起了重大作用。

和亲:是统治者处理与少数民族关系的一种特殊的方式。

汉元帝与匈奴和亲比较:1、背景:汉初战败,被迫纳贡和亲;而昭君出塞,是匈奴称臣,请求和亲,是建立在平等基础上的友好交往的象征。

2、结果:汉初和亲不能从根本上解决匈奴袭扰问题;而昭君出塞带来了友好的民族交流融合和长久的和平。

秦与两汉对匈奴政策比较:1、不同:秦:以武力解决匈奴的威胁。

两汉:军事进攻与“和亲”政策并用。

2、认识:国力强盛与否是两汉调整对匈奴政策的主要依据。

和平交往、避免战争符合各民族的长远利益。

从战国到两汉,中央政权与匈奴的关系:1、战国时期:诸侯国忙于混战,面对匈奴的进攻,秦、赵、燕等国修建长城,消极防御。

2、秦朝:①命蒙恬北击匈奴,取得河南地②徙民设郡③修建万里长城3、西汉:①汉初,“和亲”②汉武帝时期,军事反攻③汉元帝,“和亲”与经贸往来4、东汉:军事斗争,最终解除了匈奴对东汉和西域的威胁。

汉初匈奴对西汉的威胁:汉高祖死后,吕后当政,冒顿单于写信侮辱吕后。

吕后曾想派兵攻打匈奴,但诸将说:“以高帝贤武,然尚困于平城。

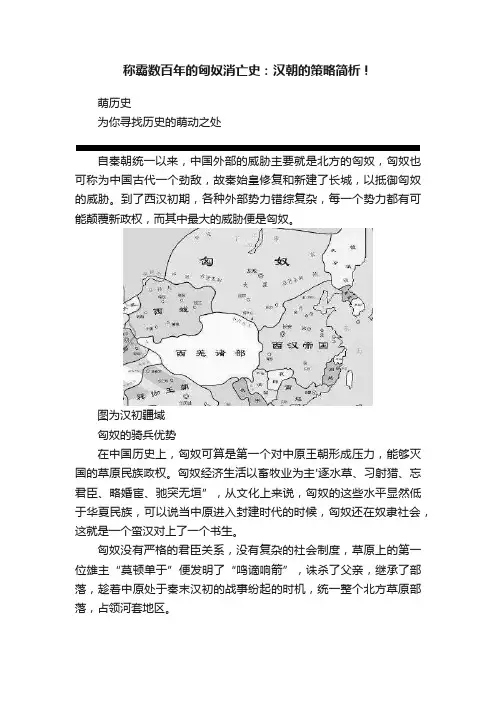

称霸数百年的匈奴消亡史:汉朝的策略简析!萌历史为你寻找历史的萌动之处自秦朝统一以来,中国外部的威胁主要就是北方的匈奴,匈奴也可称为中国古代一个劲敌,故秦始皇修复和新建了长城,以抵御匈奴的威胁。

到了西汉初期,各种外部势力错综复杂,每一个势力都有可能颠覆新政权,而其中最大的威胁便是匈奴。

图为汉初疆域匈奴的骑兵优势在中国历史上,匈奴可算是第一个对中原王朝形成压力,能够灭国的草原民族政权。

匈奴经济生活以畜牧业为主'逐水草、习射猎、忘君臣、略婚宦、驰突无垣”,从文化上来说,匈奴的这些水平显然低于华夏民族,可以说当中原进入封建时代的时候,匈奴还在奴隶社会,这就是一个蛮汉对上了一个书生。

匈奴没有严格的君臣关系,没有复杂的社会制度,草原上的第一位雄主“莫顿单于”便发明了“鸣谪响箭”,诛杀了父亲,继承了部落,趁着中原处于秦末汉初的战事纷起的时机,统一整个北方草原部落,占领河套地区。

图为莫顿单于带兵作战匈奴对中原王朝的优势主要体现在全民皆兵,自孩童开始习射猎,三岁能开弓,五岁能上马。

所有成年男子皆为兵士,平时打猎,战时冲锋陷阵,据统计匈奴人口最多时仅150万人,而兵力最少的时候“控弦之士三十万”,由此可见匈奴全民皆兵的普及程度。

匈奴兵种都是骑兵,中原王朝士兵是农民出身,多为步兵,还有“兵马未动粮草先行”,后勤的供应繁杂也造成了极大的后勤负担。

匈奴则天生骑马射箭,战时带着三匹马,即战马、走马、驮马,平时骑走马,战时用战马,物资则使用驮马背负。

战斗的时候,匈奴骑兵轻装上阵,打得过就打,打不过就跑,这让步兵为主的中原军队极为头疼,所以中原王朝对草原民族很少发生歼灭战,多为击溃。

西汉初期和亲西汉初期,国力尚未恢复,公元前200年,莫顿单于率40万骑兵南下,汉高祖刘邦率32万军队迎战,多为步兵。

结果被匈奴围困在平登白登山,史称“白登之围”,最后在谋士陈平的建议下,贿赂莫顿单于王后,最后单于退兵,才解了“白登之围”。

图为白登之围示意眼见于此,汉朝只好采取“和亲”政策,将公主嫁给单于,还要陪送粮食、金银、物资等。

试论两汉与匈奴的战争及评述摘要:在公元前3世纪末,在我国的蒙古高原上崛起一个强大的政权——匈奴。

他在很短的时间内迅速统一整个蒙古高原建立了强大的奴隶制王朝。

与南方的大汉朝对抗了近400年,本文着重从两汉与匈奴的战争说起进而掺杂一些本人对这场战争的一些看法和观点。

例如:在文中本人将主要说明一下两汉与匈奴的战争进而就战争的性质进行简要的评析等。

Abstract: In the 3rd century BC, in China's rise on the Mongolianplateau a powerful regime - the huns. He rapidly in a very short period of time the establishment of a powerful slavery dynasty unified the Mongolian plateau. Against the south of the han dynasty for nearly 400 years, this article emphatically from the han dynasty and huns war about then doping some views and opinions on the war. For example: in this paper I will mainly explain the han dynasty and huns war and then briefly analyzes the nature of war etc.关键词:西汉、东汉、反击、匈奴、正义、非正义Keywords: the western han dynasty, the eastern han dynasty, counter, the huns, justice and injustice关于汉匈之间的战争,我首先要讲的是这只是兄弟民族之间的纷争,与现代意义上的侵略和反侵略没有什么实质的联系。

西汉王朝北胜匈奴汉初以来,匈奴族的领袖冒顿单于以其三十余万精锐骑兵,东败东胡,北服丁零,西逐大月氏(即月氏)。

匈奴的统治区域起自朝鲜边界,横跨蒙古高原,与氏、羌相接,向南则伸延到河套以至于今晋北、陕北一带。

冒顿把这一广大地区分为中、左、右三部。

中部由冒顿自辖,与汉的代郡(今河北蔚县境)、云中那(今内蒙古托克托境)相对。

左部居东方,与汉的上谷郡(今河北怀来境)相对;右部居西方,与汉的上郡(今陕西榆林境)相对,由左右屠著王(左右贤王)分领。

左右屠者王之下有左右谷蠡王、左右大将、左右大都尉、左右大当户、左右骨都侯等,各领一定的战骑和分地。

单于的氏族李鞮氏,以及呼衍氏、兰氏、须卜氏、丘林氏,是匈奴中最显贵的几个氏族。

匈奴人以游牧为生,逐水草迁徙,但在某些地点也建有城堡,并有少量的农业生产。

匈奴各部经济发展不平衡,有些部落已开始使用铁器,在一些西汉匈奴墓葬中,有铁马具、铁武器和铁工具出土。

匈奴的法律规定,坐盗者没入其家。

匈奴人作战时,得人以为奴婢。

匈奴贵族死时,近幸臣妾从死者多至数十百人。

这种种情况,说明匈奴社会已处于奴隶制阶段。

白登之围以后,西汉与匈奴结和亲,通关市,厚馈赠,但仍无法遏止匈奴铁骑的侵犯和掳掠。

元光二年(前133)汉武帝刘彻命马邑人聂翁壹出塞,引诱匈奴进占马邑,而以汉军三十余万埋伏近旁,企图一举歼灭匈奴主力。

单于引骑十万人塞,发觉汉的诱兵计划,中途退归。

从此以后,匈奴屡次大规模进攻边郡,汉军也屡次发动反击和进攻。

在这长期的战争中,影响较大的有汉攻匈奴的三次战役。

元朔二年(前127),匈奴入侵,汉遭卫青领兵从云中出击,北抵高朗(阴山缺口,在今内蒙古杭锦后旗东北),迁回至于陇西,夺回河套一带,解除了匈奴对长安的直接威胁。

汉在那里设置朔方郡(治今内蒙古杭锦旗北),并重新修缮案时所筑边塞。

同年夏,汉王朝募民十万口徙于朔方。

汉得朔方后,匈奴连年人侵上谷、代郡、雁门、定襄、云中、上郡,汉军在卫青指挥下数度出击。

一、东汉对北匈奴的首次用兵——天山之战匈奴是秦末汉初称雄中原以北的强大游牧民族,公元前215年被秦朝大将蒙恬逐出黄河河套地区,西汉前期匈奴强大了起来,屡次进犯汉帝国边境,对汉政权造成了强大的威胁。

汉高祖七年(公元前200年),刘邦亲率三十三万大军北击匈奴,结果反被围困在白登长达七天七夜。

刘邦和将士们无计可施,最后陈平施美人计,欲献美人给匈奴单于,匈奴阏氏怕汉朝美女与之争宠,遂劝冒顿单于撤兵,“白登之围”由是得解。

当时中原王朝处于实力薄弱时期,与实力强大的匈奴形成鲜明的对比。

为了求得边境安宁,汉王朝不得不与其和亲,主动送去皇室公主和大量的财物给匈奴,使他们停止对汉朝的骚扰。

汉帝国因为和亲政策,取得了七十余年休养生息的时间,社会经济获得了很大发展,到汉武帝时,汉帝国已是人民富足,国库充盈,社会安定的国家,军事力量也强大起来,已有足够的力量与匈奴抗衡。

于是,汉武帝废和亲政策,集中力量对匈奴进行军事打击。

匈奴这个汉帝国曾经最可怕的劲敌,在汉帝国近二百年的反复打击下,到东汉初年已经衰落并因单于继承等内部矛盾分裂成南北两部,南匈奴向汉朝称臣,欲借汉朝之力保全自己。

僻处漠北的北匈奴,趁东汉政府刚刚建立无力经营边疆之时,用武力几乎控制了整个西域,实力逐渐恢复,开始频繁袭扰汉边郡,东汉北边郡县特别是河西地区惨遭匈奴骑兵铁蹄的践踏。

到汉明帝永平末年,汉帝国国势日渐强盛,明帝想效法汉武帝击匈奴、通西域,因而改弦易辙,变过去的消极羁縻为积极经营,北击匈奴之事开始提到了议事日程。

对明帝决策影响最大的便是谒者仆射耿秉。

耿秉是东汉帝国三代为将的铁血巨族耿氏子弟,是东汉开国名将、军事家,名列云台二十八将第四位的建威大将军、好畤侯耿弇之侄,其父亲耿国“素有筹策,数言边事,(光武)帝器之”。

耿秉还在任郎官之时,便多次上书明帝,谈论北伐匈奴之事,并提出“以战去战”的战略思想。

永平十五年(公元72 年),耿秉再次上书明帝请求北击北匈奴。

高考历史必背知识点:西汉与匈奴的和战

西汉与匈奴的和战:西汉时期,汉高祖和汉武帝在位期间,都与匈奴发生过战争。

但和是主流。

1、匈奴的兴衰

⑴匈奴的社会状况与匈奴的强大:①匈奴是我国北方重要的少数民族,以游牧为生,但农业、手工业也有所发展。

②秦汉之际,冒顿单于统一了北方草原,占领河套地区,形成强盛的奴隶制国家。

③我国北部第一次出现了农牧政权分立的局面,并时常发生两种文明的碰撞。

⑵汉与匈奴的相处——

①、初对匈奴“和亲”:西汉鉴于国力有限,不得不与匈奴“和亲”,并进行贸易往来。

②、武帝对匈奴的战争;汉武帝时,西汉国力强盛起来。

反击的准备已经完成;派卫青、霍去病率兵与匈奴进行了三次大战,基本解除了匈奴对北方边郡的威胁。

③、昭君出塞。

公元前33年,汉元帝将宫女王昭君作为公主,远嫁呼韩邪单于。

昭君出塞,密切了汉匈的关系,互市兴旺起来,文化往来增多。

⑶东汉与匈奴的和战:①匈奴的分裂;东汉初年,匈奴分裂为南北二部,南匈奴臣服于东汉,迁到河套、陕西、山西北部一带,同汉族人民杂居;北匈奴仍旧住在蒙古高原一带。

②北匈奴经常进攻东汉北部边郡,公元73年和89年,东汉先后派大将窦固、窦宪出击,大败北匈奴,解除了北匈奴对东汉和西域的威胁。

汉武帝雄才大略,他一生中与匈奴的交战,是西汉最重要的战事。

在中国历史领域,以往一直有一个旧观念,或者说,中国存在着一个两千多年的历史现象:“自古帝王临御天下,皆中国居内以制夷狄,夷狄居外以奉中国。

”(明代宋濂语)今天看来,这一旧观念反映的是大汉族主义的历史观,是值得反思的,它不利于我们这个多民族国家的统一和巩固,不利于各民族团结。

但是,它却是中国古代两千多年间无法回避的历史现象。

秦汉时,北方主要有匈奴、突厥、东胡三大族系(参见林幹著《中国古代北方民族通论》)。

他们顽强不息地以扰边南侵的方式,要参与到与中原汉族共同缔造中国历史的进程中来。

怎样才能参与进来,并最终融为一体?一个字:打!好比两块铁,互相击打,火花四溅,但老这么碰下去总不是办法。

把两块铁放到同一只打铁炉内烧红,再叠放到一起锻打,把铁碴打掉,纯铁留下,于是你中有我、我中有你,融为一体了,牢固了。

秦汉时,这种“参与愿望”表现得最为强烈的是匈奴。

由于中原本身长期处于战乱动荡之中,因此,秦始皇统一中国之后,修了一道万里长城,对北方匈奴采取了“隔离”政策。

希望“闹中取静”,但“静”不了。

刘邦建立西汉之初,为平定韩王信叛乱,在白登山(今山西阳高县南)遭受过匈奴军包围,史称“白登之围”。

刘邦鉴于内乱未平,政权尚不巩固,对匈奴采取了退让妥协政策。

但这种政策只能缓解一时,不能从根本上解决问题。

因此,我有这样的看法,万里长城其实是为北方游牧民族建立的一座伟大纪念碑,纪念他们顽强不息地要参与到缔造中国历史进程中来的伟大精神。

一、汉武帝的尚武政策汉武帝继位时,西汉已开国六十多年,经历了高祖、惠帝、吕后、文帝、景帝五代,完成了由乱到治的过程。

文、景两朝,实行“与民休息”、“轻徭薄赋”政策,史称文景之治。

尤其汉景帝时期,周亚夫平定吴楚七国之乱是一个转折点,表明西汉政权内部的不稳定因素得到彻底解决,国运进入和平发展轨道。

文景之治,使西汉政权出现了“京师之钱累巨万”,“太仓之粟露于外”的富裕景象,老百姓日子好过多了,国力也有极大提升。

浅论汉武帝时期汉匈战争的意义作者:冯渝来源:《中国民族博览》2019年第02期【摘要】西汉帝国与匈奴之间的战争从时间的角度来看,并不仅仅只是国家和民族之间的战争,更多的是农耕文明与游牧民族在东方历史上的第一次激烈对撞。

不过终汉武帝一朝,汉匈战争却发生了本质的变化,这样的变化不但改变了匈奴的命运,更把西汉帝国拉入了一个无法走出的怪圈,并一直延续到了其被灭亡的最终。

本文将立足于汉匈之间的政治关系,结合汉武帝时期西汉国力不断萎缩的现实,论证汉匈战争性质改变的全过程及其意义。

【关键词】农耕文明与游牧民族;匈奴的命运;战争的性质改变;意义【中图分类号】K234 【文献标识码】A元朔二年(前127年),一支和匈奴骑兵部队几乎完全一样的汉族骑兵部队从长安出发,他们披星戴月地向当时威胁着整个西汉帝国心脏长安的河套平原赶去。

这支部队的最高指挥官,是当时正被汉武帝刘彻所宠爱的妃子卫子夫的弟弟卫青,而他接到的汉武帝命令是前去收复已经丢失多年的河套平原。

只是连他自己可能都没有想到,这场战斗并不是一次简单的失地收复行动,而成了之后八十年里,汉匈持续不断的大规模战争中的揭幕战。

一、汉匈战争的开始简介汉族与匈奴战争的源头可以追溯到春秋战国时期,匈奴开始逐渐在草原的争霸中建立起属于自己的奴隶制帝国开始算起。

如果将时间段拉长来看的话,汉匈之间的战争从一开始便是东方农耕文明和亚欧游牧民族之间不可调和的矛盾所导致的。

而如果将时间段限定在西汉初年的话,我们不难判断出汉匈之间真正开始进行正面冲突的时间是在汉高祖刘邦的年代,其冲突的原因是公元前199年,西汉韩王信举国投降了冒顿单于统治之下的匈奴王国。

韩王信投降的原因,是其自身在面对强大的匈奴压力时“汉发兵救之。

疑信数间使,有二心,使人责让信。

信恐诛。

”第二年,汉高祖刘邦不得不亲自带兵去攻打他,而这一场以西汉胜利为结尾的战斗却激怒了正处于上升势头的匈奴王国。

在冒顿单于组织下对西汉高祖刘邦进行了白登之围后,西汉帝国开始收缩了自己对外用兵的国策,并对匈奴采取和亲政策。

汉匈之战——中华千可用年之战略2000年前,汉帝国在汉武帝的率领下,经行了数十年的战争。

终于彻底击败了当时最强大的匈奴王朝。

这场战争,使中华民族摆脱了游牧民族的强大威胁。

至此开始到唐代中期,中华民族对北方游牧民族一直处于战略优势,其版图一直处于扩张态势。

同时,这场战争和也使中亚的地方政权摆脱了匈奴的威胁;并使得中亚、西亚地区的政治格局彻底改变。

正式此次战争结果的延续,才有了了阿拉伯、突厥等民族强大的外部环境。

对于这样一场延续了上百年的战争,汉帝国做出了政治、经济、文化、外交等各个方面的努力。

例如:政治上加强中央集权;经济上经过了60年的物资积累;文化上推崇在当时比较有有竞争意识的儒家,废除庄子要求随遇而安、中庸思想的伪道家;外交上广泛联系西域各国等等。

由于全面探讨整个国家战略工程太大,所以我主要从汉帝国军事方面的战略来介绍一下。

汉帝国的军事战略是一反常态的对匈奴王朝实行对攻战略,从而打破了游牧民族对农耕民族与生俱来的战略主动优势。

用农耕民族强大的国力,对耗相对弱小的游牧民族的国力。

使其因为逐渐在战争中消耗,直至国力不济并崩溃。

当然,要清楚的解释这样的军事战略,就必须解释游牧民族和农耕民族的客观生活规律。

不过让我们先简单说明一下汉帝国的军事准备,和与之相对应而产生的战术优势。

军事准备包括两方面,一是人员放方面的准备,二是战争工具上的准备。

首先说说战争工具的准备。

在冷兵器时代,战争工具主要包括马匹、弓弩、舰船、大型攻城器具、大型杀伤武器和士兵随身携带的武器。

汉匈之间的战争除了舰船之外,其余的武器都用上了。

我们逐个说明:1、马匹是冷兵器时代最重要的战争工具。

汉武帝掌权初期就开始鼓励人民饲养,并不断从西域购进马匹改良国内马匹的品种。

到了对匈之战开始时,汉朝已能至少装备5万骑兵。

而且其数量还在不断上升。

2、汉朝继续对秦弩进行改良,单兵弩箭的射程已达到300米以上。

弩箭从射程和精度上都远超过了匈奴惯用的弓箭。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢汉朝没有消灭匈奴引发了怎么样的严重后果?

导语:◆北匈奴退出蒙古高原汉武帝对匈奴的猛烈反击,大伤了匈奴的元气。

到西汉晚期,匈奴发生了分裂,呼韩邪单于率部归顺汉朝,而流窜到中亚与

◆北匈奴退出蒙古高原

汉武帝对匈奴的猛烈反击,大伤了匈奴的元气。

到西汉晚期,匈奴发生了分裂,呼韩邪单于率部归顺汉朝,而流窜到中亚与汉朝为敌的郅支单于也被汉将陈汤以“明犯强汉者,虽远必诛”为理由消灭掉了,汉匈关系从此走向和解。

东汉初年,在匈奴贵族中反汉的势力重新抬头,导致匈奴再次分裂,南匈奴归顺汉朝,而北匈奴则坚持与汉为敌,经常发动对南匈奴和汉人的掠夺。

而当时东汉刚刚建立,国力还属于恢复期,因此,直到汉明帝时,才发动了对北匈奴的反击战。

公元73年,汉军四路出击北匈奴,窦固、耿忠的汉军一直追击到天山一带,并夺取了伊吾(今新疆哈密)。

汉和帝时,又发动了针对北匈奴的反击战,公元89年,窦宪、耿秉率领汉军大败北匈奴,一直追击到燕然山(今蒙古国杭爱山)。

公元91年,汉军再次出击北匈奴,在金微山(今阿尔泰山)大败北单于,北单于只得向西逃窜。

至此,东汉对北匈奴的战争取得了全面胜利,而与汉为敌的北匈奴,则受到汉与南匈奴的合击,已无法在漠北蒙古高原立足,只得退出蒙古高原向西逃窜。

◆北匈奴西迁的第一站:伊犁河流域

与其说是西迁,还不如说西逃贴切一些。

在公元91年北单于战败后,率残部西逃至伊犁河流域的乌孙国,在其立足后,仍然出没于天山南北,实施掠夺。

公元119年,北匈奴攻陷了伊吾(今新疆哈密),杀死了汉将索班。

为了对付西域的北匈奴,东汉朝廷任命班勇为西域长

生活常识分享。

汉武帝三次北伐匈奴

汉武帝一共进行了三次北伐匈奴的战争,分别是:

1. 公元前129年,卫青、霍去病各率五万骑兵分两路出击匈奴,取得了龙城大捷,拉开了汉匈战争的序幕。

2. 公元前123年,卫青率军出击匈奴,取得了河南之战的胜利,收复了河套地区。

3. 公元前119年,卫青、霍去病各率五万骑兵深入漠北,与匈奴主力展开决战,取得了漠北之战的胜利,基本消灭了匈奴的主力。

这三次北伐匈奴的战争,是汉武帝时期最重要的战争之一,对汉朝的历史产生了深远的影响。

通过这三次战争,汉朝成功地击败了匈奴的入侵,保卫了国家的安全,同时也扩大了汉朝的疆域。

汉朝与匈奴的和亲和平与战争的边界汉朝与匈奴的和亲与战争的边界汉朝与匈奴的关系历史上既有和亲交往,也有战争边界。

两者之间的关系既有摩擦与冲突,也有和平与合作。

在漫长的历史长河中,汉匈两个民族之间的边界问题成为了中国古代历史的一个重要课题。

一、和亲交往之边界汉朝的扩张政策与匈奴的侵扰之间,形成了一种互相依存的关系。

作为北方草原民族的代表,匈奴早在汉武帝时期就被汉朝称为“匈奴可汗”。

为了维护边疆的稳定,汉朝采取了一系列的和亲政策。

首先,汉朝在北方修筑了长城,目的是为了防止匈奴的入侵,并与匈奴达成和平共处。

长城的修筑使得双方在一定程度上实现了边界的固定化。

其次,汉朝还经常与匈奴进行婚姻联姻,以加强双方的关系。

通过亲戚关系的建立,匈奴与汉朝之间的冲突减少,并且可以通过外交手段解决部分争端。

此外,汉朝还采取了贸易互通的政策,与匈奴进行经济交流。

匈奴需要汉朝的物品,如丝绸、茶叶等,而汉朝需要匈奴的草原产品,如马匹和皮毛等。

贸易的进行使得双方之间的关系更加密切。

通过上述一系列的和亲政策,汉朝与匈奴的边界得到了一定程度上的稳定。

然而,和亲也并非完全解决了双方之间的问题,随着时间的推移,战争的边界问题再次凸显。

二、战争边界的冲突虽然汉朝与匈奴进行了一系列的和亲交往,但由于双方利益的冲突,战争边界问题无法完全消除。

不断的战争与边界摩擦使得汉匈两国之间的关系始终紧张。

汉朝为了解决匈奴的威胁,多次派遣军队进攻匈奴,试图削弱匈奴的实力。

例如,西汉时期的汉朝大将霍去病曾率领军队多次出击匈奴,取得了一定的战略胜利,维护了边界的稳定。

然而,匈奴也并非软弱可欺。

匈奴的统治者们经常发动突袭,侵扰边疆地区,对汉朝造成了不小的困扰。

匈奴骑兵的快速机动性和游击战术,使得汉朝军队很难有效控制边界。

在汉匈两国的战争边界上,还发生了一些著名的战役。

例如,平城之战是汉朝与匈奴战争中的一次重要边界战斗,汉朝大将韩信在此战中击退了匈奴的入侵,维护了边界的安全。

广东石油化工学院文法学院学生学年论文汉武帝时期西汉与匈奴的战争系别历史系专业历史学(师范)班级历史11-1学号11064060135学生姓名刘敏健指导教师(职称)卢萍完成时间 2014 年 4 月 10 日汉武帝时期西汉与匈奴的战争摘要:西汉汉武帝前,对匈奴采取的措施以“和亲”为主。

主要是汉匈之间的力量对,西汉处于劣势地位,匈奴处于优势地位。

而到了汉武帝时期,西汉立国已经六十多年。

经过高祖、吕后、文帝、景帝等人的休养生息,西汉民生逐渐恢复,国力逐渐强盛,与匈奴的实力差距逐渐缩小。

所以汉武帝就萌生了改变对匈奴采取“和亲”的做法,打算以武力征服匈奴。

经过一系列的准备,从元光二年(前133年)马邑之谋开始,西汉与匈奴进入了四十多年的战争时期。

然而,国与国之间,不能一直用武力的方式来解决一些问题。

所以汉武帝时期对匈奴的战争,不能仅从胜负层面去评价,还要从国家长远发展的角度进行评论。

关键词:汉武帝西汉匈奴战争一、汉武帝前的汉匈关系(一)匈奴寇边中国史书对匈奴这的记载,可以总结为“逐水草,习射猎,忘君臣,略婚宦,驰突无垣”。

意思就是说,匈奴民族逐水草而居,居无定所,是典型的的游牧民族。

游牧民族的生活生产离不开射击和狩猎,所以匈奴男子从小就练习骑射狩猎,弓马娴熟。

但是匈奴人没有像汉人这样有一套成熟的典章制度,最明显就是他们没有确立嫡长子继承制,所以公元前57年发生了五单于争位战争。

匈奴民族文明程度不高,还实行收继婚制。

收继婚制,说白了就是父亲死了,儿子可以娶除了亲妈以外,父亲其他所有的妻子。

所以昭君嫁给呼韩邪单于,等呼韩邪单于死了之后,呼韩邪单于的儿子娶了昭君,呼韩邪单于的儿子死了之后,呼韩邪单于的孙子又娶了昭君。

昭君在匈奴一直做到了太皇太后。

驰突无垣,就是说匈奴并没有可坚守的城,“垣”就是城的意思。

很符合游牧民族的特点。

从这一句对匈奴的总结,我们可以理解为什么匈奴对汉民族政权的威胁这么大。

匈奴人逐水草,典型的游牧民族。

历史故事——汉武帝抗击匈奴汉匈战争,是汉武帝一生中最辉煌壮烈的史篇,自元光二年(公元前133年)的马邑之战始发,至征和三年(公元前90年)发起最后一次燕然山远征,四十余年之间,武帝倾全国之力,发动了对匈奴的十五次远征。

其规模之大,气魄之雄伟,在世界军事史上是罕见的,其中尤以元狩四年汉匈漠北大战最为惨烈,此战后迫使大单于向西方远遁,匈奴内部发生分裂,由此开始了古代史上一次重大的自东向西的民族大迁徙。

马邑之围又称马邑之战、马邑之谋,是公元前133年(汉武帝元光二年)西汉在马邑(今山西省朔州市朔城区)策划的对匈奴的一场诱敌歼灭战。

军臣单于贪图马邑城的财物,亲率10万大军进入武州塞(今山西省左云县,就在匈奴单于快要进入汉朝的埋伏圈时,守卫烽火台的亭尉,向匈奴单于透露了汉军包围计划,致使匈奴军未达到包围圈就撤退了。

结果匈奴四处出兵侵扰汉朝边境,以报复马邑之围。

汉武帝因马邑之围未能伏击匈奴而失利,将谋划诱敌的王恢下狱,王恢自杀。

自此,西汉开始与匈奴大规模交战。

元光六年(公元前129年),龙城之战。

武帝派遣车骑将军卫青、骑将军公孙敖、晓骑将军李广、轻车将军公孙贺四路出击。

然而四路出击,导致兵力分散,四路军马之间无联系。

这次战争公孙贺一无所获,公孙敖、李广皆兵败,唯有卫青斩首七百凯旋,受封关内侯。

公元前127年,卫青,李息出云中,西经高阙,直到符离(今甘肃北部),取得河南之战的胜果,夺取了河套地区,汉朝设置朔方郡。

次年,又派遣校尉苏建率领十万人兴筑阴山甫麓的长城。

元朔五年(前124年),武帝令大将军卫青带领六将军出塞六七百里,夜袭右贤王,俘虏一万五千余人,但是右贤王率部下精骑逃走。

元朔六年(前123年),卫青再次将出击匈奴,虽斩首九千余,消灭大量匈奴精锐,但自身也受到很大损伤。

元狩二年(前121年),霍去病出陇西,歼灭浑邪王的部队,越过焉支山一千余里,取得了河西之战的胜利,获得陇西,设置凉州四郡。

匈奴人哀叹:“亡我祁连山,使我六畜不繁息;失我胭脂山,使我妇女无颜色。

历史的拐点之汉匈之战观后感800字1. 引言1.1 概述汉匈之战是中国历史上具有重要影响的一场战争。

这场战争发生在公元2世纪末至3世纪初,是汉朝与匈奴帝国之间的一系列冲突和对抗。

汉匈之战的发生标志着中国历史进入了一个重要的拐点,对于中国乃至世界历史都具有深远的意义。

1.2 汉匈之战背景在公元前3世纪到公元前2世纪初期,匈奴人逐渐崛起并形成了一个庞大而强大的帝国。

他们经常侵犯中国北方边境,并对当时已经衰落的汉朝构成了威胁。

为了维护国家安全和领土完整,汉朝不得不与匈奴展开多次战争。

这些战争被称为汉匈之战,并对中国和世界历史产生了深远的影响。

1.3 目的本文旨在通过对汉匈之战进行观后感分析,探讨其对两国政治、文化以及后世历史发展等方面的影响和启示。

通过回顾历史,我们可以更好地理解当代国际关系,并从中吸取宝贵的历史教训。

在探讨汉匈之战的过程中,我们将重点关注战争的始末、影响与启示以及汉匈之间的人文情感等方面,以期对这场重要战争有更深入的认识和理解。

在下一节中,我们将详细介绍汉匈之战的始末,包括马超困守潼关、刘备破关前行以及战争结果等内容。

2. 汉匈之战始末:汉匈之战是中国历史上具有重要意义的一场战争。

这场战争由西汉时期的汉朝和北方游牧民族匈奴之间展开,时间跨越了公元前133年至公元前119年。

2.1 马超困守潼关:在汉匈之战中,马超担任西汉将领的角色。

他率领西汉军队守卫潼关,面对来袭的匈奴军队。

潼关地理位置险要,成为关中平原与西北边境地区的交通要道。

马超率军顽强抵抗,坚守潼关长达多月之久。

2.2 刘备破关前行:与此同时,刘备作为盟友派遣援军支援马超,并以此机会向东进发。

他趁着马超顽强防御匈奴的时候,突破了潼关并顺利向东推进。

刘备的远见和果断行动使得西部边境得到有效巩固,并最终赢得了这场战争。

2.3 战争结果:经过多次交锋和辗转的战斗,汉朝最终击败了匈奴国。

战争结束后,将近三十个匈奴部落归降,大幅削弱了其军事力量和防御能力。

汉武帝三次反击匈奴汉武帝时,社会经济有了很大发展,国力强盛,武力反击匈奴侵扰的时机已经完全成熟。

于是在公元前133年,双方揭开了战争的序幕。

从公元前127年到公元前114年,先后进行了三次大规模的汉匈战争。

第一次发生在公元前127年,主要是为争夺河套地区。

这一年,匈奴集结重兵进攻汉朝的上谷、渔阳(今北京密云),杀掠民众。

汉武帝派车骑将军卫青,将军李息率四万大军,从云中出塞,进攻久为匈奴占据的河南地(今河套地区),卫青采取避实击虚的方针,出云中后,沿黄河北岸西进,迂回到陇西,对河套及其以南的匈奴军进行包围,击败匈奴的白羊王和楼烦王,完全收复了河套地区。

战后,汉为了加强河套地区的防务,设立了朔方郡和九原郡,修筑了朔方城,又从关东移民10万到此屯田戍边,建立了进一步反击匈奴的前沿阵地。

后卫青又一次大败匈奴,追至塞北六七百里,乘夜袭击右贤王,俘匈奴1.5万余人,解除了匈奴对长安的威胁。

第二次发生在公元前121年。

双方的焦点是争夺河西地区。

汉武帝派霍去病出兵河西。

霍去病“出陇西、北地两千里,过居延,攻祁连山”(《汉书·匈奴传》),和匈奴兵短兵肉搏,大获全胜,杀伤俘获数万人。

这年秋,匈奴的浑邪王和休屠王商议投降汉朝,后休屠王反悔,浑邪王杀之,率所部4万人投降。

汉政府把他们安置在陇西、北地、上郡、朔方、云中五郡,称为“五属国”。

汉控制了河西走廊以后,设置了武威、酒泉两郡。

后又从武威分出张掖,从酒泉分出敦煌,称为“河西四郡”,汉打开了通往西域的道路,加强了中原与西域各地之间的文化、经济交流。

第三次发生在公元前119年。

匈奴从右北平(河北平原一带)和定襄(内蒙和林格尔)南下骚扰。

汉武帝决定深入漠北反击匈奴。

汉朝集中10万骑兵,由卫青、霍去病率两路出击。

针对匈奴认为汉军不能远征的判断,采取了奔袭追击的战术。

卫青出定襄外千余里,与匈奴单于在沙漠地带大战,单于大败逃脱。

卫青追至蒙古杭爱山脉。

霍去病出代郡2000余里,打败了匈奴左贤王,俘获7万余众,追至今呼伦贝尔湖而还。

纷纷射杀五单于纷纷射杀五单于汉朝和匈奴之间的战争是中国古代历史中一段重要的篇章。

在这场战争中,中原王朝为保卫国家主权,孤军奋战,最终取得了胜利。

其中,纷纷射杀五单于成为这一段历史的重要事件。

五单于是匈奴国内的五位统治者,他们分别率领匈奴的各个部落,威胁着汉朝的西北边境安全。

为了保护国家领土和民众的生命财产安全,汉朝皇帝积极采取了一系列措施,以应对来自匈奴的威胁。

首先,汉朝皇帝加强了边境的防御工作。

修筑了一座座长城,建立了许多军事要塞。

这些防御设施有效地打击了匈奴的侵略行为。

同时,汉朝还加强了军队的训练和装备,提高了战斗力。

这使得汉朝能够有效地抵御匈奴的进攻,并迅速反击。

其次,汉朝采取了外交手段,试图与匈奴进行和平斡旋。

通过与匈奴进行贸易和人员交流,缓解了双方之间的紧张局势。

汉朝利用外交手段,寻求与匈奴建立友好关系,共同维护边境地区的和平稳定。

最关键的一点是,汉朝皇帝采取了积极的军事行动,纷纷射杀五单于。

这些国王统领着匈奴各部,实力强大,威胁着汉朝的边境安全。

汉朝皇帝决心将他们一一击败,以实现国家的统一和社会的稳定。

他们派遣了精锐的部队,在边境地区展开剿匪行动。

纷纷射杀五单于的行动寓意着汉朝皇帝坚强的决心和勇气。

汉朝的将士为了国家的利益,无怨无悔地投入到保卫边疆的战斗中。

他们以顽强的意志和过人的勇气,最终击败了五单于,维护了国家的安全和尊严。

五单于的射杀不仅是汉朝抵御敌人入侵的胜利,也是对中国古代边疆民众忠诚和勇气的肯定。

这一事件成为了中国古代历史中一道亮丽的风景线,留下了许多英勇的故事和英雄人物的传说。

纷纷射杀五单于的战争不仅影响了中国的历史进程,也对汉朝和匈奴的关系产生了深远的影响。

汉朝的胜利削弱了匈奴的实力,使其陷入内部分裂和衰落。

汉朝则获得了对边境地区的更大控制权,进一步强化了中央集权。

纷纷射杀五单于的胜利对中国古代历史产生了深远的影响,不仅是国家社会的保卫战争,更是对英勇精神的褒奖和肯定。