我国性病疫情的过去、现在与将来

- 格式:docx

- 大小:18.01 KB

- 文档页数:5

AIDS的起源中国艾滋病流行人类免疫缺陷病毒HIV是艾滋病(AIDS)的病原体,在1981年首例艾滋病病例出现30年后,艾滋病疫情的有效控制仍是一个极具挑战性的世界性的难题,HIV是一种动物源性的病毒,起源于非洲中部的野生灵长类动物。

HIV-1与黑猩猩的免疫缺陷病毒(SIVCPZ)在基因构成方面非常接近,很可能是跨物种传播给人类;而HIV-2与乌色白眉猴的免疫缺陷病毒(SIVsm)非常相似,很有可能来源于此。

截至2010年,全球艾滋病相关数据报道,到2010年底,3400多万[3090万–3690万]人感染艾滋病病毒,比2009年的3330万[3140万–3530万]有所增加。

到2010年底,估计中低收入国家共660万人正在承受抗逆转录病毒治疗,比2001年翻了将近22倍。

到2010年底,中低收入国家大约900万有需求的人没有获得抗逆转录病毒治疗。

2001年到2009年间,全球每年艾滋病新发感染率减少了将近25%。

过去自1985年,我国在省发现首例艾滋病病例,同年,在诊断了一名外国艾滋病患者后AIDS 在我国流行经历了三阶段:第一阶段时间为1985年6月至1989年9月,可称为流行前期。

这一阶段的特点是,感染者主要是传入性的,多数为外国人或海外华人(一起发生在的4例血友病病人因应用进口第珊因子而感染的除外)。

发现的感染主要分部在沿海大城市,多为散发。

第二阶段时间为1989年10月至1994年秋,可称为流行初期。

这一时期的特点为,感染者主要集中在我国西南边境的吸毒人群。

同时,全国其他地区在性病患者、暗娟、归国人员中也发现部分感染者。

第三阶段以1994年冬为起点,可称为快速扩散期。

这一时期在我国中部和东部的流动有偿献血员等人群中发现大量感染者。

与此同时,在艾滋病病毒感染流行较早的省,流行形势也发生很大的变化。

一直被部分专家认为是阻止艾滋病毒从德宏州向省其他地区传播的天然地理屏障被冲破。

、、、、、等地,也都发现了多例艾滋病病毒感染者。

第1篇一、前言随着社会的发展和人们生活方式的改变,性病已成为全球公共卫生领域的一大挑战。

我国政府高度重视性病防治工作,将其纳入国家公共卫生服务体系。

2022年,我国各级卫生健康部门在性病防治方面取得了显著成效。

现将2022年度性病工作总结如下:二、工作回顾(一)政策法规及体系建设1. 政策法规不断完善。

2022年,我国政府修订了《中华人民共和国传染病防治法》等相关法律法规,明确了性病防治工作的法律地位和职责。

2. 性病防治体系逐步健全。

各级卫生健康部门加强性病防治体系建设,完善性病监测、防治、科研、宣传教育等工作。

(二)监测与报告1. 性病监测网络不断优化。

2022年,我国建立了覆盖全国各级医疗卫生机构的性病监测网络,提高了监测数据的准确性和时效性。

2. 性病报告工作得到加强。

各级医疗卫生机构严格按照规定报告性病病例,确保疫情信息的真实、准确、完整。

(三)防治措施1. 预防宣传教育深入开展。

2022年,各级卫生健康部门积极开展性病防治宣传教育活动,提高公众对性病的认识,增强自我防护意识。

2. 高危人群筛查力度加大。

各级医疗卫生机构对高危人群进行筛查,做到早发现、早诊断、早治疗。

3. 性病诊疗水平不断提高。

各级医疗卫生机构加强性病诊疗队伍建设,提高诊疗水平,确保患者得到及时、有效的治疗。

4. 药物治疗及随访管理规范。

2022年,各级医疗卫生机构严格执行性病药物治疗规范,加强随访管理,降低复发率。

(四)国际合作与交流1. 积极参与国际性病防治合作。

2022年,我国与世界卫生组织等国际组织加强合作,共同推进全球性病防治工作。

2. 举办国际性病防治研讨会。

2022年,我国成功举办了国际性病防治研讨会,为全球性病防治工作提供了交流平台。

三、工作成效(一)性病疫情得到有效控制。

2022年,我国性病报告病例数较上年同期有所下降,性病疫情得到有效控制。

(二)性病防治水平不断提高。

各级医疗卫生机构在性病防治方面积累了丰富经验,为提高性病防治水平奠定了基础。

疫情的历史回顾一、疫情初现一切都始于一个寒冷的冬日。

2019年底,中国武汉市出现了一种不明原因的肺炎。

由于正值春节前夕,大量民众纷纷涌向医院求诊。

很快,这种肺炎的病例在武汉乃至全国范围内迅速蔓延。

经过专家们的努力,这种病毒被确定为新型冠状病毒,后来被命名为COVID19。

二、全球蔓延疫情没有止步于中国。

随着国际交往的日益密切,病毒迅速传播到全球各地。

短短几个月内,疫情蔓延至亚洲、欧洲、北美、南美等各大洲,世界各国纷纷拉响警报。

世界卫生组织(WHO)于2020年3月11日宣布新冠疫情为全球大流行病。

三、中国战“疫”面对突如其来的疫情,我国政府高度重视,迅速采取了一系列有力措施。

一是加强信息披露,实时公布疫情动态,提高公众的防疫意识;二是全力救治患者,构建了包括武汉火神山、雷神山医院在内的多个医疗救治体系;三是采取严格的封控措施,武汉等重点疫区实施封城,减少病毒传播;四是全球采购抗疫物资,支援世界各国抗击疫情。

四、世界抗疫在全球范围内,各国政府也纷纷采取了措施应对疫情。

一些国家采取了全面封锁、限制人员流动的措施,力求遏制病毒传播。

国际社会也加强合作,共同研发疫苗和抗病毒药物。

五、疫苗研发与应用疫情爆发后,全球各国加紧研发新冠疫苗。

我国科研团队成功研发出多款新冠疫苗,并已批准上市。

全球多个国家和地区也研发出了新冠疫苗,为全球抗疫提供了有力支持。

随着疫苗接种范围的不断扩大,全球疫情逐渐得到控制。

六、疫情对世界经济的影响疫情对全球经济造成了严重冲击。

各国经济纷纷陷入衰退,国际贸易和投资大幅下降。

为应对疫情带来的负面影响,各国政府采取了一系列经济刺激措施,试图挽回经济颓势。

七、疫情下的生活变迁这场疫情改变了人们的日常生活。

佩戴口罩、保持社交距离、取消聚会等成为常态。

在线办公、远程教育、数字医疗等新兴产业得到快速发展。

然而,疫情也加剧了社会不公和贫富差距,给人们带来了心理健康问题。

八、未来展望随着疫苗接种的持续推进,全球疫情形势逐渐好转。

传染病流行趋势近年来,全球范围内不断出现传染病的爆发,引起了人们的广泛关注。

我国也不例外,传染病在我国的传播速度日益加快,防控形势日益严峻。

本文将对传染病在我国的流行趋势进行探讨,分析现状并提出防控对策。

一、传染病流行现状当前,我国面临的传染病主要包括流感、登革热、艾滋病、结核病等多种疾病。

这些传染病在我国不同地区呈现不同的流行趋势,但总体来看,传染病的发病率呈上升趋势。

其中,流感是我国传染病的主要流行病,每年都会引发大规模的疫情,给社会经济带来巨大影响。

二、传染病流行原因分析传染病的流行与多种因素密切相关,主要包括人口密集、环境污染、气候变化、跨境流动等。

人口密集是传染病爆发的重要原因之一,大城市的人口聚集,容易造成传染病在群体中传播。

同时,环境污染也是传染病蔓延的助推因素,污染严重的环境容易滋生病菌病毒。

气候变化导致病菌传播途径增多,有利于传染病的传播。

跨境流动更是传染病扩散的主要通道之一,多国之间的人员往来使得传染病跨国传播的风险大大增加。

三、传染病防控对策为了有效应对传染病的流行趋势,我国政府和各级卫生部门加大了传染病的监测和防控力度。

在防控方面,首先要加强对传染病的监测,及时发现疫情的蔓延趋势,做到早发现、早报告。

其次要建立健全的防控体系,包括健康教育、病例管理、疫苗接种等多种措施,全面提升人民群众对传染病的认识和应对能力。

此外,要加强国际合作,建立跨国传染病预警机制,共同应对全球传染病流行。

总的来说,传染病的流行趋势令人担忧,需要全社会的共同努力来应对。

只有通过加强监测、防控和国际合作,才能有效遏制传染病的蔓延,保障人民群众的健康安全。

希望未来我国的传染病防控工作能够取得更大的成绩,为全球传染病防控事业作出积极贡献。

性传播疾病在我国的流行现状以及如何预防性传播疾病1991年卫生部公布的《性病防治管理办法》规定,性病包括:(1)《中华人民共和国传染病防治法》乙类传染病中的艾滋病、淋病、梅毒;(2)软下疳、性病性淋巴肉芽肿、非淋菌性尿道炎、尖锐湿疣、生殖器疱疹。

性病在我国是一个重大的公共卫生问题和社会问题,其流行形势十分严峻。

性病发病在传染病中已经上升到第3 位,在一些严重地区,甚至排在第1 位。

在建国前,虽然性病曾在我国猖獗流行,但由于建国后采取了取缔娼妓,组织医疗队奔赴落后地区等一系列措施,20世纪60年代在大陆基本肃清了性病。

而随着我国的改革开放政策的实施,性病又在我国卷土重来。

1 我国的性传播疾病流行现状1.1 在1978~1988年,我国性病处上升蔓延阶段。

自1977年我国再次出现性病起,全国各地相继出现病例报告。

至1988年时,我国30个省、市、自治区均先后报告了性病病例。

1981~1988年,性病报告数的年平均增长速度高达124.3%,为我国1977年重新报告性病后报告数增长速度最快时期。

而性病发病率一直呈上升趋势,表明性病在我国流行蔓延快速。

1.2 随后1989~1994年,我国性病疫情出现复杂化,其种类在构成上发生了较大变化:淋病的构成开始下降,而其他种类的性病也开始出现且构成迅速上升,并且开始由南向北、由城市向农村、又沿海向了内地逐渐蔓延。

如1977~1988 年淋病平均构成占80 %以上1 ,但以后在全部性病中的构成比却逐年下降。

1991~2000 年间淋病在全部性病中构成比继续下降, 由1991 年的65. 22 %下降到2000 年的33. 25 %;梅毒的构成比增加较快,1991 年为1. 08 % ,2000 年为9.33 %;生殖器疱疹由1991 年的0. 34 %上升到2000 年的3. 60 %。

1.3 而后1995年至今,性病在我国进入广泛流行阶段。

例如,全国报告的HIV感染者人数迅速上升至1567例,较上一年增长了3倍。

我国传染病流行形势与防控策略1. 引言嘿,朋友们,今天咱们聊聊一个关系到我们每个人的话题——传染病。

没错,就是那种一说就让人心里一紧的病!相信大家都知道,近些年各种各样的传染病层出不穷,像一场接一场的“戏”,让人看得目瞪口呆。

特别是疫情期间,大家心里那个紧张劲儿,真是别提了。

不过,咱们国家可不是吃素的,在这场没有硝烟的战争中,咱们的防控策略可是花样百出,真是让人感慨万千。

2. 传染病的流行形势2.1 现状分析首先,咱们先看看现在的情况。

要知道,传染病这东西,就像是春天的野草,谁也挡不住。

根据相关数据显示,近些年来,我国的传染病种类虽然不算少,但通过防控措施,整体的发病率还是在降低的。

就拿新冠来说,大家都知道,这小家伙来势汹汹,但我们经过一系列措施,逐步控制住了传播的速度,真是让人松了口气。

2.2 新挑战的出现不过,话说回来,老虎不发威,谁还把你当病猫?有些新型传染病悄然无声地“登场”,像是“隐形人”,让人防不胜防。

比如,猴痘、登革热这些,简直就像是给我们增加了新的考题。

现在不仅要防新冠,连这些新来的“朋友”也得上心,真是让人哭笑不得。

3. 防控策略3.1 与措施好在,咱们国家的防控措施可谓是相当给力!从疫情初期到现在,相关部门可是下了大功夫,推出了一系列。

有的地方直接设立了防控指挥部,组织全体力量,不让一个传染病“漏网之鱼”。

而且,大家知道吗?我们还开展了全民疫苗接种活动,这就像是给大家打了一针强心剂,让大家更有安全感。

听说有些地方的接种率已经高达九成,简直牛得不行。

3.2 公共卫生教育除了这些,公共卫生教育也至关重要。

相关部门可是花了不少力气让大家了解传染病的知识,像是洗手的重要性、佩戴口罩的必要性等等。

记得有一段时间,各大媒体纷纷上阵,搞了各种宣传活动,甚至连短视频平台上都能看到相关内容。

这样一来,大家在生活中自然就更警惕了,生怕自己哪天不小心“染上”什么。

这种“人传人”的信息传播,简直比病毒还快!4. 个人防护4.1 生活习惯说到个人防护,咱们每个人也得积极参与,毕竟“防人之心不可无”。

性传播疾病在中国的现状什么叫做性传播疾病呢?性传播疾病是指通过性接触可以传染的一组传染病,在我国,人们简称为性病。

我国重点防治的八种性传播疾病。

即梅毒、淋病、艾滋病、软下疳、性病性淋巴肉芽肿、尖锐湿疣和生殖器疱疹。

其中前3种属于《中华人民共和国传染病防治法》规定管理的乙类传染病,其它5 种为卫生部规定需作监测和疫情报告的病种。

性病在我国正在迅速蔓延,目前已跃居为第二大常见传染病。

解放前所谓经典性病(VD)泛滥,当时全国有患者1000多万人。

建国后,在政府领导下,于1964 年宣布我国大陆已基本消灭VD,取得了举世瞩目成绩。

进入20世纪80年代,性病死灰复燃。

1977年全国报告STD 13例,近些年发病迅速增加,1998年报告病例达63万多, 据估计实际病例数高达数百万之多。

流行波及沿海、城市,内地、农村。

患者多为青壮年,病种以淋病、非淋菌性尿道炎、尖锐湿疣、梅毒为主,艾滋病病毒感染者人数在不断增加。

性传播疾病的传播方式有以下6种。

性途径传播:包括接吻、触摸在内的性行为均可传播STD,是主要的传播途径。

诸如奈瑟氏淋病双球菌、艾滋病病毒、支原体、衣原体、阴道滴虫等多种病原体可存在于阴道分泌液和精液中,性伙伴一方患病就能通过性行为传染给对方,而梅毒、生殖器疱疹、软下疳的病原体虽不存在于精液中, 但可通过皮肤粘膜的直接接触传染对方。

妇女比男性更容易感染性病。

包皮过长者较易感染性病。

非性接触传播:性病患者的分泌物中有大量病原体, 间接接触被病原携带者或病人泌尿生殖道分泌物污染的衣服、用具、物品、被褥、便器等,也可能被感染。

血源传播:艾滋病、梅毒、淋病、乙型肝炎、丙型肝炎均可通过输血传播。

输注含有上述病原体的血液,其传染机率一般可高达95%以上, 而且潜伏期短,发病快,症状严重,合并症多。

丙型肝炎可否通过性接触传播目前尚无定论。

胎内感染:艾滋病病毒、乙型肝炎病毒和单纯疱疹病毒等可通过胎盘传染胎儿,造成胎内感染。

中国疫情防控的发展历程2020年底,新冠病毒在中国武汉爆发,迅速蔓延至全国各地。

面对前所未有的疫情挑战,中国政府迅速采取行动,展开了一系列有力的疫情防控措施,有效遏制了病毒的传播。

以下是中国疫情防控的发展历程。

一、迅速封控疫情爆发地2020年1月23日,中国政府宣布封锁武汉市,实施离汉通道管控措施,全面停工停产,关闭交通运输等重要措施。

此举有效阻断了病毒在武汉的传播,为后续疫情防控奠定了基础。

二、全面加强疫情监测和报告中国政府迅速启动全国疫情监测和报告系统,确保疫情信息的及时准确传递。

各级卫生部门建立了疫情报告和信息共享机制,实施24小时不间断监测和报告,以便及时发现疫情变化并采取相应措施。

三、建立专门的医疗救治机构中国政府积极响应疫情,迅速建立一批新冠肺炎定点医院和临时医疗机构,扩大了床位数量,提高了救治能力。

同时,调派了大量医疗队伍前往疫情重灾区协助救治工作,确保了疫情防控的有效进行。

四、全面开展核酸检测中国政府迅速建立了大规模核酸检测体系,以确保病毒感染者能够及早被发现并隔离治疗。

通过开展大规模核酸检测,中国有效地筛查出了大量无症状感染者,阻断了潜在传播链,保障了社会的稳定。

五、全民参与,加强个人防护中国政府倡导全民参与,强调个人防护的重要性。

在疫情防控中,中国人民自觉佩戴口罩,勤洗手,保持社交距离。

此外,政府还开展了大规模的宣传教育活动,提高公众对疫情的认知和防范意识。

六、分区分级精准防控中国政府根据疫情的不同风险等级,采取了分区分级的防控策略。

在高风险区域,实行严格的封控措施和居民隔离;在低风险区域,适度放宽管控措施,恢复正常生产生活秩序。

这种差异化防控策略,有效平衡了疫情防控和经济社会发展的关系。

七、加强国际合作,共同抗疫中国政府积极参与国际合作,与各国分享疫情防控经验和防护物资。

中国派遣了多批医疗队伍和援助物资赴疫情严重的国家,为全球疫情防控贡献了中国力量。

随着中国疫情防控的不断深入,疫情得到了有效控制。

目前全国艾滋病的发展现状及未来趋势分析引言:艾滋病是一种由人类免疫缺陷病毒(HIV)引起的免疫系统疾病。

自1980年代以来,艾滋病在全球范围内迅速传播,成为世界上的一大公共卫生问题。

然而,随着医学的发展和艾滋病预防、治疗措施的不断提高,艾滋病的发展现状和未来趋势正处于变化之中。

一、目前全国艾滋病的发展现状:1.感染人数的总体趋势近年来,中国艾滋病的感染人数逐渐增加。

据卫生健康委员会的数据,截至2021年底,全国已报告艾滋病感染者约110万人。

尽管这一数字较高,但与全球范围相比,中国的艾滋病感染率仍然较低。

2.感染途径的变化以往,中国艾滋病的主要传播途径是通过血液传播,如注射毒品、输血以及不洁注射器的使用。

然而,近年来,通过性传播逐渐成为主要的感染途径。

这与中国社会的快速变化、性观念的转变以及不安全性行为的增加有关。

3.高危人群的特点目前,中国艾滋病的高危人群主要包括男性同性恋者、有性行为多次伴侣的人群、吸毒人群以及商业性工作者。

这些人群中,艾滋病的感染率相对较高,需要加强预防和宣传工作。

4.地区差异中国各地区艾滋病的发展情况存在明显差异。

一些地区的艾滋病疫情相对较严重,例如云南、广西等地。

这可能与这些地区的地理环境、经济发展水平以及人口流动性等因素有关。

二、未来趋势分析:1.感染人数的趋势预测随着预防、治疗手段的进一步完善和宣传教育的加强,中国艾滋病的感染人数预计将保持稳定或略有下降。

但由于人口流动和性观念的改变等因素的存在,预防工作仍然面临很大的挑战。

2.感染途径的变化性传播将继续成为主要的感染途径,特别是男性同性恋者群体。

因此,未来的预防和教育重点应将性健康教育纳入公共健康政策的重要部分,加强宣传和倡导正当性行为。

3.高危人群的关注高危人群仍然是艾滋病防控工作的重点。

未来,应加强对这些人群的宣传教育,提供艾滋病的预防知识和防护措施,并积极推广安全性行为和无针施策。

4.地区差异的应对针对不同地区的艾滋病疫情差异,未来的防控工作应注重区域化、个体化的策略。

我国传染病的发展现状与防治措施中国是一个人口众多的国家,传染病在长期的历史发展过程中一直是一个不容忽视的问题。

传染病的爆发不仅对个人健康构成威胁,也对整个社会造成严重影响。

本文将探讨我国传染病的发展现状以及我们采取的防治措施。

第一部分:我国传染病的发展现状在过去的几十年中,我国传染病的发展经历了一系列变化。

新出现的传染病以及复发传染病对公共卫生造成了巨大威胁。

以下是一些我国当前面临的主要传染病:1. 新型冠状病毒(COVID-19):COVID-19自2019年底在武汉首次爆发以来迅速传播,成为全球范围内的公共卫生紧急事件。

该病毒具有高传染性和致命性,对我国和全球经济、社会以及人民生活产生了巨大影响。

2. 结核病:结核病是一种由结核分枝杆菌引起的传染病,主要通过空气飞沫传播。

在我国,结核病一直是一种严重的公共卫生问题。

尽管已经取得了一定的控制成果,但结核病发病率仍较高,特别是在一些贫困地区。

3. 艾滋病:艾滋病是由人体免疫缺陷病毒(HIV)引起的一种严重的传染病。

我国艾滋病的传播主要是通过性接触和注射毒品导致的静脉药物传播。

艾滋病对个人和家庭健康造成了巨大威胁,也对社会稳定和发展产生了负面影响。

第二部分:我国传染病的防治措施为了控制和防止传染病的扩散,我国采取了一系列有力的防治措施。

以下是几个关键领域和措施:1. 公共卫生体系:我国建立了完善的公共卫生体系,提供了广泛的医疗保健服务和基础公共卫生服务。

公共卫生部门积极监测和预警传染病爆发,及时采取措施控制疫情。

2. 疫苗接种:疫苗接种是预防传染病最有效的方法之一。

我国通过国家免疫规划,推广和普及疫苗接种,有效控制了许多传染病的传播。

3. 感染控制:我国加强了感染控制措施,例如提高医疗机构感染控制的质量和水平,推进手卫生、消毒和医废管理等措施,减少医疗相关感染的发生。

4. 健康教育:健康教育对于传染病的预防和控制至关重要。

我国开展了广泛的健康教育活动,提高了公众对传染病的认识和预防意识。

12月全国艾滋病性病疫情及主要防治工作进展一、本文概述Overview of this article本文旨在全面分析12月份全国艾滋病与性病疫情的最新数据,并概述此期间的主要防治工作进展。

通过对疫情数据的深入剖析,我们旨在揭示艾滋病和性病流行趋势的变化,以及防治策略的实施效果。

本文还将重点介绍在预防、治疗、宣传教育和科研等方面取得的显著成就,以及面临的挑战和未来的发展方向。

The purpose of this article is to comprehensively analyze the latest data on the epidemic situation of AIDS and sexually transmitted diseases in China in December, and summarize the main progress of prevention and control during this period. Through in-depth analysis of epidemic data, we aim to reveal the changes in the epidemic trend of AIDS and sexually transmitted diseases, as well as the implementation effect of prevention and control strategies. This article will also focus on the significant achievements in prevention, treatment, publicity and education, and scientific research, as well asthe challenges faced and future development directions.在数据分析方面,我们将依据国家卫生健康委员会发布的官方数据,对12月份的艾滋病与性病疫情进行详细的统计分析。

全国艾滋病性病疫情情况及主要防治工作进展近年来,全国范围内艾滋病及其它性病的疫情呈上升趋势,这对于我们国家的公共卫生安全构成了严峻的挑战。

为了有效应对这一问题,我国展开了一系列的疫情监测和防治工作,并取得了一定的进展。

本文旨在全面深入地探讨全国艾滋病性病疫情情况以及主要的防治工作进展。

一、疫情情况截至目前,全国艾滋病性病的疫情情况不容忽视。

根据卫生部门的统计数据显示,自20XX年开始,全国性病感染人数逐年攀升,艾滋病患者数量也在快速增加。

这主要得益于传染途径的多样性,以及高危人群暴露于不安全行为的增加。

同时,由于艾滋病及其它性病患者的隐蔽性,许多感染者未能及时得到诊断和治疗,从而加剧了疫情的蔓延。

二、主要防治工作进展为了有效遏制全国性病疫情蔓延,我国积极采取一系列主要防治措施,取得了一定的进展,主要体现在以下几个方面。

1. 加强宣传教育宣传教育是预防与控制艾滋病及其它性病的基础工作。

近年来,我国通过电视、广播、互联网等多种媒介,广泛宣传艾滋病及其它性病的防范知识,提高大众的认识水平。

重点针对青少年以及高危人群进行针对性的宣传,增强其自我保护意识,以降低感染风险。

2. 提供检测与治疗服务为了提高艾滋病及其它性病的检测率和治疗率,我国通过社区卫生服务中心、医院等渠道,开展免费、便捷的检测与治疗服务。

同时,加强医务人员的培训与能力提升,以保证检测和治疗工作的质量和效果。

3. 加强目标群体干预针对高危人群,我国开展了一系列的干预措施,包括提供安全套、采取降低用药成本等政策措施。

此外,针对青少年群体,针对性地开展性教育,帮助其形成正确的性观念和行为习惯,从而减少感染风险。

4. 国际合作与经验交流作为全球性病防治的重要方面,我国积极参与国际合作与经验交流。

与国际组织和各国合作,共同应对全球性病疫情。

同时,充分借鉴国际先进的防治经验,为我国的防治工作提供有力的借鉴。

三、存在的问题与展望虽然我国在艾滋病性病的防治工作方面取得了一定的进展,但仍面临一些挑战和问题。

我国传染病的发展现状与防治措施摘要:传染病的防治是人类同疾病斗争的重要任务之一。

近年来我国传染病总的流行趋势是下降的,但流行病种有了新变化,表现在以往的烈性传染病如天花、鼠疫等已被有效控制,而艾滋病、狂犬病等发病率逐年上升。

所以,要关注与生物学有关的社会问题,逐步养成良好的生活和卫生习惯,确立积极、健康的生活态度。

关键词:传染病;原因;预防传染病的防治是人类同疾病斗争的重要任务之一。

我们积极采用免疫接种,进行预防控制,已经使大部分传染病得到有效控制,一部分传染病已经灭绝,传染病总发病趋势逐年降低,如:种牛痘方法的使用,使一度让世人恐慌的天花在人间消失;积极进行脊髓灰质炎疫苗的接种,使脊髓灰质炎远离了我们,这一切说明攻克传染病还得从预防下手。

但随着时间的推移,新发现的传染病仍层出不穷,例如:传染性非典型肺炎、人感染高致病性禽流感等。

这些都说明我国还没有很好地解决经济快速发展与公共卫生建设滞后的矛盾,公共卫生投入不足、传染病防治法执行不严、人们的保健意识差、农村卫生条件差等种种原因使得传染病控制还存在很多困难。

传染病发生、发展及消灭是有一定规律的,我们只要遵循规律,做好传染病的监测,控制好传染源,阻断传播途径,保护好易感人群,搞好公共卫生建设,提高全民素质,我国传染病的防控定会收到良好效果。

1 传染病发病趋势对比2000年、2001年、2003年、2005年、2006年等近些年传染病流行情况统计表,发现总发病趋势是降低的,鼠疫、白喉、脊髓灰质炎等已灭绝,但性病、病毒性肝炎等又有上升势头。

2 突发传染性非典型肺炎等新发传染病的出现2003年的传染性非典型肺炎给我们带来极度的恐慌,随之而来的人感染高致病性禽流感,又对我国造成重大损失。

这些疾病的发生和人类的不健康生活方式是分不开的,如乱捕杀野生动物破坏了人与自然的平衡;人口密度高;不良居住卫生条件;卫生知识水平和习惯等。

3 几乎被人遗忘的肺结核卷土重来《远东经济评论》报道:曾经蔓延全球、造成数百万人死亡的肺结核,20世纪在医药进步和卫生条件改善的情况下逐渐消退,但这种几乎被人遗忘的病疾最近又卷土重来,在亚洲最贫穷和孤立的地方再次夺去人命。

我国性病疫情的过去、现在与将来张君炎当前,我国性病流行已是一个突出的社会问题。

发病人数逐年上升,发病地区不断扩大,危害日益严重。

1995年全国性病报告病例362 654例,报告发病率为30.71/10万,比1994年(26.04/10万)上升18.00%。

许多地区的性病发病率,在传染病发病顺位中已名列前茅(第2、3位),如不大力加强预防与控制,预计今后疫情会继续发展蔓延。

5~10年后,我国将有可能是以性病为主要传染病病种的时期。

"九五"期间以及"九五"以后,我国性病、艾滋病的防治任务将更为艰巨繁重。

近20余年来,性病原来的概念逐渐被性传播疾病(STD)这一新的概念所替代。

其范围与内容也扩大了,除原来的经典性病(梅毒、淋病、软下疳、第四性病)外,还包括有非淋菌性尿道炎、尖锐湿疣、生殖器疱疹及衣原体、支原体感染、艾滋病等20多种。

一、过去流行情况:建国前,我国性病流行也十分严重,根据历史资料和建国初期的调查,梅毒患病率在一些民族地区高达21.00%~48.00%,一些大城市4.50%~10.00%,农村0.85%~3.80%。

1949年调查,北京市妓女梅毒患病率高达84.90%,淋病为53.80%;上海市妓女梅毒患病率为58.10%,淋病为78.00%;武汉市妓女性病患病率高达92.28%。

估计1949年当时,全国大约有1 000万左右的性病病人。

二、现在流行情况:新中国成立后,党和政府十分重视性病的防治工作,由于采取了一系列措施,方使性病特别是梅毒的发病率迅速下降,至1964年我国即正式宣布基本消灭了性病。

可惜70年代末、80年代初,性病在我国大陆又死灰复燃,且日益蔓延。

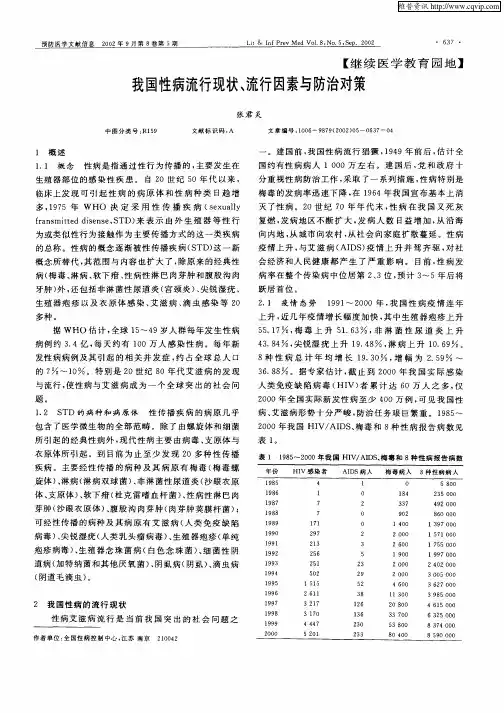

1.历年性病发病情况(疫情报告数):自1977年报告首例以来,性病疫情逐渐扩大蔓延,至1988年全国30个省(市、区)均有性病病例报告,疫情成倍上升(表1)。

2.病种构成:1991年卫生部颁布的《性病防治管理办法》中规定:艾滋病、梅毒、淋病、尖锐湿疣、非淋菌性尿道炎、软下疳、生殖器疱疹、性病性淋巴肉芽肿8种性病为必须报告的性病。

全国性病历年的构成变化见表2。

表11977~1995年全国性病发病情况年份病例数发病率(/10万) 报病省(市、区)数1977 13 - 21978 2 - 21979 1 - 11980 48 - 31981 169 0.02 61982 627 0.06 101983 996 0.10 121984 2162 0.21 191985 5838 0.56 251986 23534 2.24 281987 49234 4.64 291988 85977 7.04 301989 139724 12.32 301990 157108 13.85 301991 175528 15.48 301992 199733 17.62 301993 240848 21.24 301994 300466 26.02 301995 362654 30.73 30合计17446593.年龄分布:性病患者以20~39岁年龄组最多,其平均构成占83.10%。

20~岁和30~岁年龄组性病发病专率均在70/10万左右(表3)。

4.性别分布:男女两者发病逐年上升。

男性发病多于女性,但性别比例有缩小趋势(表4)。

5.高危人群性病检出情况:高危人群如卖淫、嫖娼、吸毒、性乱人群中性病检出率明显高于普通人群(表5、表6)。

6.地区分布:总的趋势是从沿海沿边到内地,从城市向农村发展蔓延(表7)。

7.儿童性病发病情况:近几年来,儿童性病发病有增加趋势(表8)。

8.流行特点简析:我国性病发病呈上升趋势,由1977年的13例增至1995年的362 654例,发病率由1981年的0.02/10万上升至1995年的30.73/10万。

1977~1988年发病上升较快,年平均增长124.31%,1989~1995年增长速度有所减慢,年平均增长16.64%。

说明已采取的防治措施收到了一定的效果。

表21977~1995年全国性病病种构成(%)年份淋病梅毒尖锐湿疣NGU 其他合计1977~1988 85.84 4.30 5.31 0.86 3.69 100.001989 76.94 1.41 16.10 4.14 1.41 100.001990 68.11 1.68 21.92 5.96 2.33 100.001991 65.22 1.07 23.98 5.64 4.09 100.001992 65.41 1.00 24.30 7.52 1.76 100.001993 67.11 0.84 21.56 8.43 2.07 100.001994 64.44 1.53 21.72 10.65 1.66 100.001995 56.42 3.13 23.04 15.48 1.94 100.00平均构成(%) 62.93 1.70 22.78 10.43 2.16 100.00表31991~1995年全国性病病例的年龄分布年份年龄组(岁)0~15~20~30~40~50~发病率构成比发病率构成比发病率构成比发病率构成比发病率构成比发病率构成比1991 1.33 1.20 14.31 4.70 70.43 46.90 70.36 34.60 30.27 9.90 5.06 2.701992 1.22 1.10 15.52 5.10 69.98 46.60 69.95 34.40 29.98 9.80 5.81 3.10 1993 1.77 1.60 6.39 2.10 71.93 47.90 71.99 35.40 30.58 10.00 5.34 3.00 1994 1.55 1.40 10.04 3.30 71.78 47.80 71.78 35.30 30.88 10.10 3.93 2.101995 1.46 1.30 6.24 2.00 73.88 49.20 71.03 34.90 29.05 9.50 5.62 3.00平均构成(%) 1.10 3.10 47.80 35.30 10.0 2.70注:发病率单位为/10万,构成比单位为%表41977~1995年全国性病病例性别分布年份男性女性男∶女病例数发病率(/10万) 构成比(%) 病例数发病率(/10万) 构成比(%)1977~1988 102847 - 67.07 50496 - 32.93 2.04∶11989 71410 12.60 65.44 37721 7.07 34.56 1.89∶11990 89848 14.91 60.05 59766 10.54 39.95 1.50∶11991 108000 17.79 61.54 67495 11.78 38.46 1.60∶11992 124362 20.48 62.26 75371 13.16 37.74 1.65∶11993 151253 24.91 62.69 89597 19.57 37.31 1.68∶11994 188352 31.02 62.69 112114 19.57 37.31 1.68∶11995 216250 35.62 59.70 146006 25.49 40.30 1.48∶1表5全国性病监测点性乱人群性病检出情况年份受检人数梅毒淋病尖锐湿疣NGU 生殖器疱疹合计检出病例数率(%)1993 14993 105 1333 389 566 0 2393 15.961994 13644 159 897 272 181 11 1520 11.141995 34569 290 850 216 436 7 1799 5.20合计63206 554 3080 877 1183 18 57112 9.04表6某市吸毒人群性病检出情况年份男性女性合计受检数阳性数率(%) 受检数阳性数率(%) 受检数阳性数率(%)1990 324 11 3.39 77 16 20.78 401 27 6.73 1991 263 17 6.46 34 7 20.59 297 24 8.081992 1002 100 9.98 103 65 63.11 1105 165 14.931993 1026 63 6.14 75 37 49.33 1101 100 9.08合计2615 191 7.30 289 125 43.25 2904 316 10.88表71991~1995年全国性病发病率前5位地区的性病发病率(/10万)位次1991年1992年1993年1994年1995年省份发病率省份发病率省份发病率省份发病率省份发病率1 广东64.83 海南86.83 海南128.69 广东123.71 广东128.192 海南54.27 广东80.99 广东107.17 海南114.71 上海118.113 上海52.77 上海53.33 上海60.30 上海90.95 海南117.284 浙江30.72 浙江35.19 浙江38.58 福建49.13 浙江57.915 辽宁26.30 辽宁27.14 福建32.57 广西44.39 北京54.38表81987~1995年全国性病监测点儿童性病发病情况年份病例数发病率(/10万)1987 86 0.511988 233 1.391989 331 1.941990 438 2.621991 387 2.311992 473 2.831993 423 6.071994 677 9.621995 259 7.948种性病中,以淋病、尖锐湿疣和非淋菌性尿道炎发病数为多,其历年平均构成分别为62.93%、22.78%、10.43%。

8种性病发病均在上升,但以梅毒、非淋菌性尿道炎和生殖器疱疹上升较快。

各年龄组性病中,20~49岁人群发病数平均构成比达93.10%。

患者集中发生在性活跃年龄,这也是性病的特点。

男性发病高于女性,女性病例比例逐年增长。

这一方面说明女性亚临床感染与轻型患者较男性多;另一方面也反映轻型患者就诊率有所提高。

性乱人群(卖淫、嫖娼)和吸毒人群中性病检出率高,他们是主要的传染源。

说明今后应进一步加强打击卖淫嫖娼和禁毒的力度。

地区分布上,以大中城市、东南沿海开放地区发病较多,且上升较快(如海南、广东)。

随着我国全方位开放,对其他地区(内地、农村)的性病防治问题应早做工作,防微杜渐。

三、今后疫情预测:目前性病疫情仍在不断发展,今后趋势如何,对此预测是比较困难的。

从宏观上讲,性病是一个社会问题,其影响因素甚多。

由于性行为属个人隐私,个案病例调查的可信度差,难度大,所以对性病流行的来龙去脉尚不详知,进行数学模型预测的条件不足,故运用灰色模型来进行时间序列预测。