中国人的群体参照记忆效应

- 格式:pdf

- 大小:181.17 KB

- 文档页数:7

中国大学生的记忆的自我参照效应X戚健俐朱滢(北京大学心理学系,100871)摘要记忆的自我参照效应是指记忆材料与自我相联系时的记忆效果优于其它编码条件的现象,这种优势主要体现在以回忆经验为特征的R反应(/记得0)上。

西方一些研究表明,自我参照的记忆成绩优于参照母亲的记忆。

本研究以中国大学生为被试,得到参照父亲和母亲的记忆与自我参照有同样好的成绩,显著优于参照名人的记忆,并且父母之间无差异。

这支持了独立型/依赖型自我概念模型中的东方文化下的自我概念包括父母的观点。

关键词:自我参照效应记忆文化R/K判断1前言1.1记忆的自我参照效应自我在记忆的形成、组织和提取中扮演着关键性的角色[1],70年代来记忆的自我参照效应(sel-f reference effect,SRE)引起了记忆研究者的广泛注意。

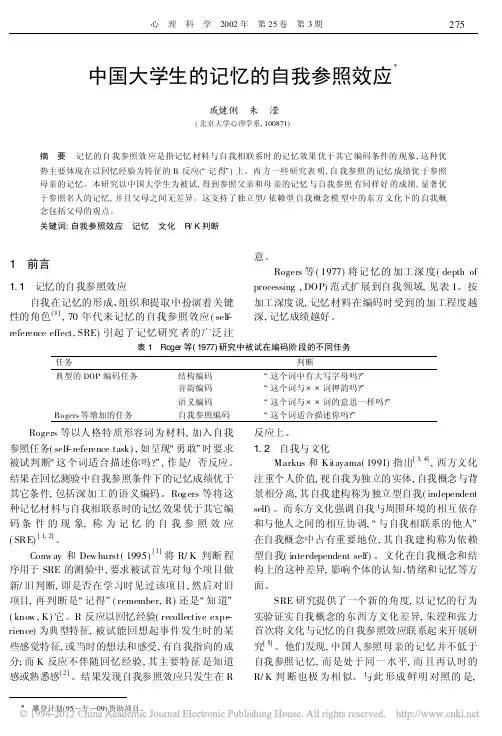

Rogers等(1977)将记忆的加工深度(depth of processing,DOP)范式扩展到自我领域,见表1。

按加工深度说,记忆材料在编码时受到的加工程度越深,记忆成绩越好。

表1Roger等(1977)研究中被试在编码阶段的不同任务任务判断典型的DOP编码任务结构编码/这个词中有大写字母吗?0音韵编码/这个词与@@词押韵吗?0语义编码/这个词与@@词的意思一样吗?0 Ro gers等增加的任务自我参照编码/这个词适合描述你吗?0Rogers等以人格特质形容词为材料,加入自我参照任务(sel-f reference task),如呈现/勇敢0时要求被试判断/这个词适合描述你吗?0,作是/否反应。

结果在回忆测验中自我参照条件下的记忆成绩优于其它条件,包括深加工的语义编码。

Rog ers等将这种记忆材料与自我相联系时的记忆效果优于其它编码条件的现象,称为记忆的自我参照效应(SRE)[1,2]。

Conw ay和Dew hurst(1995)[1]将R/K判断程序用于SRE的测验中,要求被试首先对每个项目做新/旧判断,即是否在学习时见过该项目,然后对旧项目,再判断是/记得0(remember,R)还是/知道0 (know,K)它。

记忆的自我参照效应 刘新明 朱 滢 北京大学心理系(北京 100871)摘 要 自我参照效应(self-reference effect)指的是记忆材料与自我相联系时的记忆效果显著优于其他编码条件。

自我对记忆的促进作用,存在多种理论解释,最主要的有:精细加工说,组织加工说以及双过程说。

自我参照效应的研究为应用脑功能成像技术对自我进行脑定位提供了一个新的视角,为情节记忆的HERA模型提供了有力的证据。

目前,自我参照效应的研究同文化差异研究相结合,成为一个新的研究趋势。

关键词 自我,自我参照效应(SRE),R/K判断,HERA模型。

分类号 B842.3 自我是一个独特的结构,具有独特的动机和情感上的含义。

在心理学史上,自弗洛伊德开始,自我一直受到心理学家的重视,成为解释临床和社会心理现象的核心概念之一。

自我不单对情绪的产生和动机的发动起重要的作用,它还是个人信息的组织者和加工过程的一部分,对认知有直接影响。

1977年Rogers等人发现,记忆材料与自我相联系时的记忆成绩比其他编码条件好。

他们把这种现象称为自我参照效应(self-reference effect,简称SRE)[1]。

此后,涌现了大量的验证性研究以及对其心理机制的研究,使自我参照效应的研究一度成为热点。

最近几年,自我参照效应与脑功能成像技术相结合,在自我的脑定位研究方面取得了新进展。

而最近的研究发现文化对自我参照效应有重要的影响。

1 SRE的主要研究范式 1.1 经典SRE研究范式 自我参照效应的经典研究范式与传统的记忆加工层次研究范式类似。

一般分为学习和记忆两个阶段,或者在两个阶段之间加入干扰任务。

Rogers等人[1]最初的研究范式是选用40个人格形容词为实验材料,被试分成结构组,韵律组,同义词组和自我参照组(简称自我组),分别给每组被试呈现相应的问题,引导被试进行相应的加工(各组具体任务操作见表1)。

最后,被试进行自由回忆。

结果表明,自我组的记忆成绩优于包括语义加工在内的其他3种编码条件,即出现了自我参照效应。

心理学报 2024, Vol. 56, No. 1, 15 28 © 2024中国心理学会 Acta Psychologica Sinica https:///10.3724/SP.J.1041.2024.00015收稿日期: 2022-12-04* 全国教育科学规划国家青年课题“利用部分线索促进儿童记忆提取的实验研究” (CBA180255)。

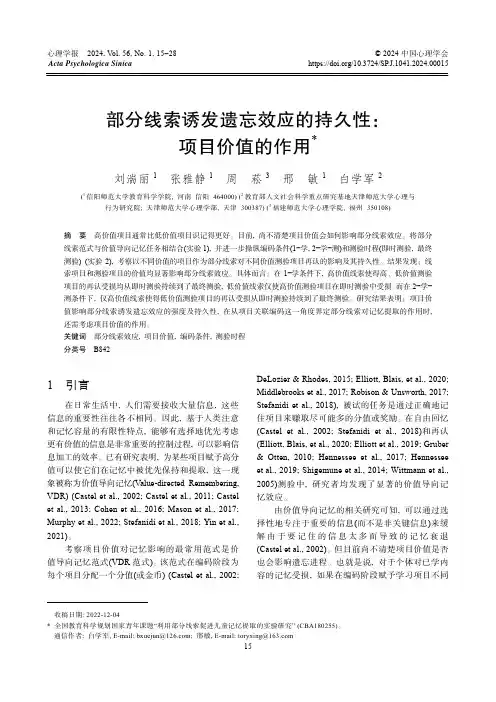

通信作者: 白学军,E-mail:***************;邢敏,E-mail:****************部分线索诱发遗忘效应的持久性:项目价值的作用*刘湍丽1 张雅静1 周 菘3 邢 敏1 白学军2(1信阳师范大学教育科学学院, 河南 信阳 464000) (2教育部人文社会科学重点研究基地天津师范大学心理与行为研究院; 天津师范大学心理学部, 天津 300387) (3福建师范大学心理学院, 福州 350108)摘 要 高价值项目通常比低价值项目识记得更好。

目前, 尚不清楚项目价值会如何影响部分线索效应。

将部分线索范式与价值导向记忆任务相结合(实验1), 并进一步操纵编码条件(1−学, 2−学−测)和测验时程(即时测验, 最终测验) (实验2), 考察以不同价值的项目作为部分线索对不同价值测验项目再认的影响及其持久性。

结果发现:线索项目和测验项目的价值均显著影响部分线索效应。

具体而言:在1−学条件下, 高价值线索使得高、低价值测验项目的再认受损均从即时测验持续到了最终测验, 低价值线索仅使高价值测验项目在即时测验中受损。

而在2−学−测条件下, 仅高价值线索使得低价值测验项目的再认受损从即时测验持续到了最终测验。

研究结果表明:项目价值影响部分线索诱发遗忘效应的强度及持久性, 在从项目关联编码这一角度界定部分线索对记忆提取的作用时, 还需考虑项目价值的作用。

关键词 部分线索效应, 项目价值, 编码条件, 测验时程 分类号 B8421 引言在日常生活中, 人们需要接收大量信息, 这些信息的重要性往往各不相同。

参照群体理论参照群体指个人再确定和评价自己的地位时与之相对比的群体,它可以成为个人的态度、评价和行为的参照体。

其旨在系统的归纳评价和自我评价过程的影响因素和结果,在这些过程中,个体采用其他个体或群体的价值或标准,作为比较框架进行参照。

在此过程中,与次一级的群体做比较容易产生满足感,与高一级的群体做比较则可能会产生两种不同的感受:一种是向上奋斗的进取心,一种是失落感或相对剥夺感。

相对剥夺感是一种认识和比较的结果,是人们在认识自己评价自己以后的主观心理感受。

而人们如何认识自己评价自己,在很大程度上依赖于所选择的参照群体。

如果比较时参照群体错乱,或者违背一定的比较规则,就会出现认识上的偏差,产生相对剥夺感。

如果个体所感知的积极参照群体与自己的距离越远,则他感受到的相对剥夺感也会越强。

费斯汀格:社会比较过程理论(9种假设)一:人类有机体存在评价自身意见和能力的本能驱力。

这一驱力驱使着个体去获得对自身能力的准确评价。

二:如果不存在客观的、非社会性的比较手段,人们将通过与他人的意见和能力进行比较的方式,评价自身的意见和能力。

其中,如果没有物理性比较和社会性比较,对意见和能力的主观评价将是不稳定的;如果存在客观的、非社会性的评价基础,人们将不会通过比较他人而评价自己的意见和能力。

三:将自己与特定他人作比较的倾向,随着他与别人意见和能力之间的差别的增加而降低。

如果存在一系列的比较对象,那么与个体能力或意见相近的人将会被选为比较对象;如果只能与一个相距甚远的人相比较,则个体无法对它的意见或能力做出准确的主观评价。

所以,(1)如果可以与被认为和个体意见或能力相近的他人做比较,则这种对意见或能力的主观评价是稳定的。

(2)如果与和自己意见或能力相差较远的他人作比较,则会使个体产生改变对当下意见或能力的评价的倾向。

(3)他人与自身能力和意见相差甚远的情境,与两者间能力和意见相近的情境相比,其对个体的吸引力更小。

(4)群体中的意见和能力的差异,将会促使群体中的部分成员采取缩小差异的行动:A.当存在意见和能力的差异时,人们会产生改变个人地位的愿望,以便更靠近群体中的他人;B.当存在意见和能力的差异时,人们会产生改变他人地位的愿望,已让他们更靠近自己;C. 当存在意见和能力的差异时,人们会产生停止与群体中与自己相距过远的他人的比较。

社会记忆理论的概念一、关于“社会记忆”概念的探讨虽然到目前为止,学界还尚未给出“社会记忆”一个明确的概念,但仍有不少学者对此做出了讨论。

比如,哈拉尔德韦尔策结合彼得伯克的研究,将社会记忆定义为:“一个大我群体的全体成员的社会经验的总和。

”根据伯克的观点,社会记忆属于回忆社会史的范畴,有“口头流传实践、常规历史文献(如回忆录、日记等)、绘制或摄制图片、集体纪念仪式以及地理和社会空间”等内容。

又如,一些学者还从马克思主义哲学实践唯物主义的角度,将其定义为“人们将在生产实践和社会生活中所创造的一切物质财富和精神成果以信息的方式加以编码、储存和重新提取的过程的总称。

台湾学者王明珂的见解也颇有见地。

他认为,社会记忆是指所有在一个社会中借各种媒介保存、流传的“记忆”,是由人群当中的经验与过去的历史、神话、传说构成,借由文献、口述、行为仪式(各种庆典、纪念仪式与讨论会)与形象化物体(如名人画像、塑像,以及与某些记忆相关的地形、地貌等等)为媒介,这些社会记忆在一个社会中保存、流传。

此外,他结合华夏民族的发展史,指出至少应该区分三种范畴不同但却具有社会意义的“记忆”。

第一种即是“社会记忆”,也就是前面所提到的,在一个社会中借由各种媒介保存、流传的“记忆”。

第二种的范围较小,他称之为:“集体记忆”。

它指的是在前者中有一部分的“记忆”经常在此社会中被集体回忆,而成为社会成员间或某次群体成员间分享的共同记忆。

第三种则是“历史记忆”,人们借此来追溯社会群体的共同起源(起源记忆)及其历史流变,以诠释当前该社会人群各层次的认同与区分。

显然,历史记忆的范畴是最小的。

可以看出,王明珂认为,社会记忆的范围较大,而集体记忆与历史记忆则是其中的组成部分。

虽然,他认为这三者之间是一种包含与被包含的关系,但仍提出,在实际的研究中,这三个概念之间是存在互补、包含与共融的关系的,很难做到割离与具体的区分。

因而,在相当多的论著中,学者们也并未将之划分的泾渭分明,比如,常常会出现社会历史记忆、集体记忆或社会记忆、集体历史记忆等概念。

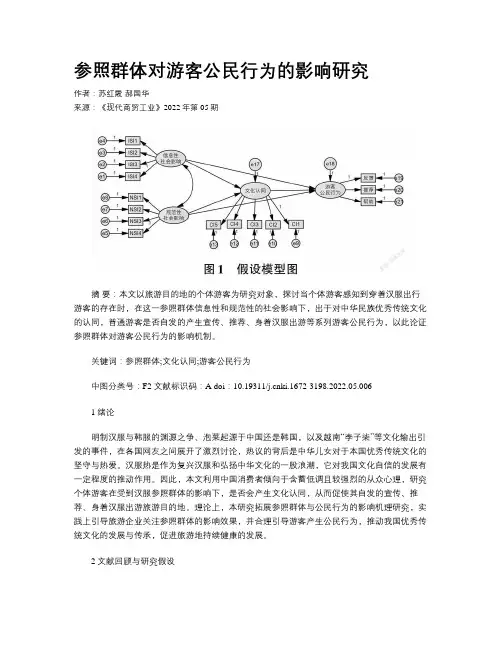

参照群体对游客公民行为的影响研究作者:苏红霞郝国华来源:《现代商贸工业》2022年第05期摘要:本文以旅游目的地的个体游客为研究对象,探讨当个体游客感知到穿着汉服出行游客的存在时,在这一参照群体信息性和规范性的社会影响下,出于对中华民族优秀传统文化的认同,普通游客是否自发的产生宣传、推荐、身着汉服出游等系列游客公民行为,以此论证参照群体对游客公民行为的影响机制。

关键词:参照群体;文化认同;游客公民行为中图分类号:F2 文献标识码:A doi:10.19311/ki.1672-3198.2022.05.0061 绪论明制汉服与韩服的渊源之争、泡菜起源于中国还是韩国,以及越南“李子柒”等文化输出引发的事件,在各国网友之间展开了激烈讨论,热议的背后是中华儿女对于本国优秀传统文化的坚守与热爱。

汉服热是作为复兴汉服和弘扬中华文化的一股浪潮,它对我国文化自信的发展有一定程度的推动作用。

因此,本文利用中国消费者倾向于含蓄低调且较强烈的从众心理,研究个体游客在受到汉服参照群体的影响下,是否会产生文化认同,从而促使其自发的宣传、推荐、身着汉服出游旅游目的地。

理论上,本研究拓展参照群体与公民行为的影响机理研究,实践上引导旅游企业关注参照群体的影响效果,并合理引导游客产生公民行为,推动我国优秀传统文化的发展与传承,促进旅游地持续健康的发展。

2 文献回顾与研究假设2.1 参照群体学者白凯认为参照群体是指个体在形成其购买决策时,用以作为参照、比较的个人或群体。

这里不仅包括与个体直接互动的群体,还包括没有与个体直接接触,但对个体行为产生影响的个人或群体。

参照群体影响是一个多维度构念,本研究采用Bearden等开发的参照群体影响量表,根据其影响性质分为规范性影响与信息性影响。

规范性影响是人们以自己期望为别人所接纳、喜欢与认可,从而产生对群体规范的依从。

信息性影响强调参照群体成员的行为、观念、意见被个体作为有用的信息予以参考,由此在其行为上产生影响。

集体记忆与文化记忆口燕海鸣我们都会有过类似的经历:一些事情拼命想记住,却总是将它遗忘;而另一些事情我们拼命想要将其忘却,却总在某些时刻出现在回忆中。

看来,记忆不是人力所能控制的,那么记忆因何而生、又因何而灭呢?从来没有无缘无故的爱,也没有无缘无故的恨,更没有无缘无故的记忆与忘却。

集体记忆所探求的,正是这种种回忆背后的“缘”与“故”。

涂尔干(EmileDurkheim)的学生哈布瓦赫(MauriceHalbwaehs)被公认为是集体记忆(collectivememory)研究的鼻祖,他将记忆这个概念首次赋予了社会学的内涵,强调记忆的社会性。

在哈氏看来,记忆产生于集体,即只有参与到具体的社会互动与交往中,人们才有可能产生回忆。

“3涂尔干一生都在探讨道德与规范在社会整合中的积极作用,到了学生哈布瓦赫这里,这种道德的力量被具体化到了记忆。

哈布瓦赫虽然将集体记忆从生物学意义上的个人记忆中剥离出来,但是剥离得并不够彻底。

他的理论偏重解读个体的记忆如何在集体互动中塑造。

这种通过集体互动而形成的记忆,归根结底还是个人的记忆。

而哈氏理论中的“集体记忆”,指的其实是许多个体记忆的总和。

集体在此并不是一个抽象的概念,而是一个具体的个体集合。

真正使集体成为记忆的主体的,是哈布瓦赫以后的学者。

康纳顿(PaulConnerton)在《社会如何记忆》中,指出一个群体通过各种仪式塑造的共同记忆,并不仅是每一个群体成员的私人记忆相加的产物,更是属于这个群体自身的。

[2’在康纳顿那里,集体记忆从“集合起来的记忆”变成了“集体的记[1)Holbwachs。

naurik,CollectiveMemory.Newyork;HarperandRow,1980.(Z]Connerton。

Paul。

HowSocietiesRemember,Cambridge:CambridgeUniuersityPress,19891。

I中国图书评论a妇勘嚏R嘲_忆”。

集体记忆理论经验研究的七个维度:1989—2009作者:白子仙来源:《经济研究导刊》2010年第06期摘要:二十年间关于集体记忆的经验研究可分为认同、世代与分层、集体失忆、暴力与权力、流言与集体记忆、声誉与集体记忆、集体记忆的连续性等七个维度;大陆学者着重关注于宏大历史事件的集体记忆,而台湾学者更关注于族群认同和台湾本土;总体来看,国内关于集体记忆的研究日趋增多。

关键词:集体记忆;社会记忆;文献综述中图分类号:C91文献标志码:A文章编号:1673-291X(2010)06-0200-02当前集体记忆经验研究的七个维度:1.认同。

温菲尔德(Wingfield,NancyM.,2000)通过对国家认同的研究指出,二战后捷克斯洛伐克驱逐德国人的过程,同时也是把他们从捷克人意识中清除的过程。

赵云丽(2007)通过市民对他们与泉水之间有关联的叙述和相关文献资料的考察,指出济南市民对自己“泉城人”群体身份的主观意识上的认同,自我满足感以及群体成员间亲密感和团结感的获得,是由泉水复涌事件而引发的“集体欢腾”等表象背后的象征意义。

阿斯曼(1992)则从文化认同的角度探讨了重大事件与个人经历的关系。

他认为,记忆的基本过程可以概括为个人记忆—社会记忆—沟通记忆—文化记忆。

萧阿勤(1997)强调两人共同的集体记忆架构对维护公共生活具有非常重要的意义。

舒开智(2008)认为,节庆中的纪念仪式和体验参与强化着民族的共同集体记忆和文化认同。

将一个国家的过去和现在构建成延绵不绝的统一体,给一个民族的思维和行动提供历史文化坐标系。

刘朝晖(2003)以归侨作为研究对象,剖析了社会记忆如何作用于归侨的认同建构。

他提出在对国家或地方的认同建构上,“归侨意识”始终贯串着归侨的集体记忆, 认同建构是情景性的, 流动的, 是一个交织着多重利益的复杂的心理过程。

在族群认同方面,台湾学者王明坷(2006)主要从民族历史与族群本质及其认同的角度研究了社会人类学和民族学意义上的社会(历史)记忆理论,并具体考察了华夏边缘族群各自的社会(历史)记忆的演变及其与该族群的形成与扩张之间的相互关系。

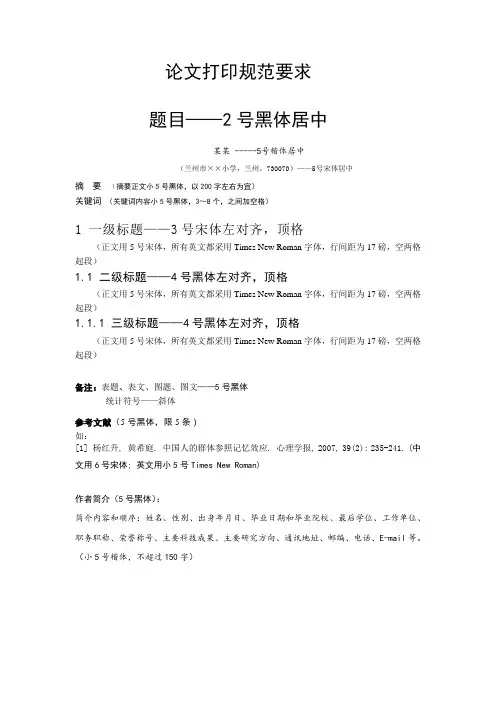

论文打印规范要求

题目——2号黑体居中

某某 -----5号楷体居中

(兰州市××小学,兰州,730070)——5号宋体居中

摘要(摘要正文小5号黑体,以200字左右为宜)

关键词(关键词内容小5号黑体,3~8个,之间加空格)

1 一级标题——3号宋体左对齐,顶格

(正文用5号宋体,所有英文都采用Times New Roman字体,行间距为17磅,空两格起段)

1.1 二级标题——4号黑体左对齐,顶格

(正文用5号宋体,所有英文都采用Times New Roman字体,行间距为17磅,空两格起段)

1.1.1 三级标题——4号黑体左对齐,顶格

(正文用5号宋体,所有英文都采用Times New Roman字体,行间距为17磅,空两格起段)

备注:表题、表文、图题、图文——5号黑体

统计符号——斜体

参考文献(5号黑体,限5条)

如:

[1] 杨红升, 黄希庭. 中国人的群体参照记忆效应. 心理学报, 2007, 39(2): 235-241.(中文用6号宋体; 英文用小5号Times New Roman)

作者简介(5号黑体):

简介内容和顺序:姓名、性别、出身年月日、毕业日期和毕业院校、最后学位、工作单位、职务职称、荣誉称号、主要科技成果、主要研究方向、通讯地址、邮编、电话、E-mail等。

(小5号楷体,不超过150字)。

集体记忆个人记忆、个体记忆、民间记忆集体记忆、国家记忆、民族记忆、历史记忆、集体记忆在本质上就是一种立足现在面对过去的建构。

“十七年”时期,文学作为国家意识形态的重要组成部分,在国家的思想、文化建设进程中起着重要的作用。

极具政治意识形态色彩的革命历史题材创作,亦被视为革命历史的通俗化书写,成为进行革命传统教育....本文主要以法国社会学家哈布瓦赫的“集体记忆”理论作为行文的理论支架,其间兼用荣格的集体无意识理论个体记忆对人类生活的重要性毋庸置疑。

然而,个体与社会无法分割,由此决定了记忆既有其独特的个体性质,同时又具有社会性质。

社会记忆同个体记忆一起制约个体生存和社会发展。

但是,由于对社会记忆的....集体记忆是贯穿整个人类的文明史和人类改变环境的历史的,是人类无意识的产物。

人类的每个发展阶段都在不断的修改着集体记忆,而集体记忆在文明的发展中作为文化和物质的基因得以遗传,而这记忆横跨人类的历史并间接的塑造着物质环境从而保持了环境和城市稳定的发展状态。

要读懂罗西,偷不得巧,“每一句话都可以上升为一条指令”,指令背后是一连串亟待解决的理论问题,想一口气对罗西的前世今身作一番彻底的解读是一件难以想象的事情,还是从最简单、最直观的小处案例着手咯……一.罗西的加拉拉特西公寓(Gallaratese II House, Milan, Italy,1969-1973)罗西认为城市类型其实是“生活在城市中的人们的集体记忆,这种记忆是由人们对城市中的空间和实体的记忆组成的。

这种记忆反过来又影响对未来城市形象的塑造……因为当人们塑造空间时他们总是按照自己的心智意象来进行转化,但同时也遵循和接受物质条件的限制。

”集体记忆是所有人记忆的相同部分是无意识的,它够成了人门共同的心理基础并通过他们表现出来,人的精神中具有一定的相似性,因此从全局看,人们对城市的记忆也具有的本质电脑相似性,这构成了“类似性城市”的哲学基础。

内容简介《论集体记忆》作者向我们提出了什么是历史记忆和文化批评者如何对待历史记忆的问题。

1. 通常人们认为美国人民主热情,英国人有绅士风度,法国人爱好浪漫等,这种现象称为社会认知信息整合过程中的_____A: 近因效应B: 社会刻板效应C: 晕轮效应D: 首因效应参考答案: B本题解释:【答案】B。

解析:对一群人的特征或动机加以概括,把概括得出的群体的特征归属于团体的每一个人,认为他们都具有这种特征,而无视团体成员的个体差异。

这种现象称为社会刻板效应。

2. “一俊遮百丑”、“一坏百坏”描述了社会认知信息整体过程中的_____A: 首因效应B: 近因效应C: 晕轮效应D: 刻板效应参考答案: C本题解释:【答案】C。

解析:本题考查对晕轮现象的理解。

当一个人的外表充满魅力时,那么他(或她)的其他同外表无关的特征,也会得到更好的评价。

这就是晕轮效应3. “北方人比较豪爽、耿直,南方人比较精明、感悟细腻”这种区分是_____A: 首因效应B: 近因效应C: 晕轮效应参考答案: D本题解释:【答案】D。

解析:对一群人的特征或动机加以概括,把概括得出的群体的特征归属于团体的每一个人,认为他们都具有这种特征,而无视团体成员的个体差异。

这种现象称为社会刻板效应。

4. 当一个人的外表具有魅力时,他的一些与外表无关的特征也常常被肯定,这种现象被称为_____。

A: 宽大效应B: 晕轮效应C: 中心品质D: 刻板印象参考答案: B本题解释:【出题思路】本题考查对晕轮现象的理解。

印象形成的效应是极为重要的一个考点,考生需要重点复习。

【参考答案】B【名师点睛】社会心理学家发现,外表的吸引力有明显的晕轮效应。

当一个人的外表充满魅力时,那么他(或她)的其他同外表无关的特征,也会得到更好的评价。

不只外表具有吸引力,其他品质尤其是重要品质的认定也具有同样的效应。

晕轮效应使得个体对他人印象的判断存在偏差。

但通过这一途径建立印象,确实是最迅速、最经济的。

5. 我们总是倾向于认为美国人热情,中国人内敛,德国人纪律性强,这种现象称为_____。

Advances in Psychology 心理学进展, 2014, 4, 700-707Published Online September 2014 in Hans. /journal/ap/10.12677/ap.2014.45093The Memory-Reference Effect of CollegeStudents and Preliminary Seeing the Role of Loneliness in ItMeiling Zhou1, Shasha Yang1, Qian Zhang1, Jianzhi Chen2, Quanhong Wang1*1Department of Psychology, Southwest University, Chongqing2Department of Education Science, Harbin Normal University, HarbinEmail: zhoumeiling2008@,*quanhong177@Received: Aug. 29th, 2014; revised: Sep. 5th, 2014; accepted: Sep. 9th, 2014Copyright © 2014 by authors and Hans Publishers Inc.This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY)./licenses/by/4.0/AbstractThe research adopted the R/K paradigm and the UCLA Loneliness Scale (the third edition) within a2 (the degree of loneliness) ×3 (the condition of reference) two-factor design to test the self-ref-erence effect, the friend-reference effect, whether the self included friends of college students, and preliminarily tried to investigate whether the loneliness had an impact on memory-reference. Ac-cording to the results, we could come to the conclusion that the main effect of the reference-con- dition was significant such that the self-reference condition was higher than the friend-reference condition or the LuXun-reference condition, and the friend-reference condition was higher than the LuXun-reference condition, which meant that there were self-reference effect & the friend-ref- erence effect and reflected the advantage of self-reference coding and friend-reference coding; but it could not prove the model that the self included friends fully, which suggested college students were independent in the development of self; the interaction between the memory-reference and the loneliness was not significant, which meant the mode of the memory-reference was stable on some degree.KeywordsSelf-Reference Effect, Friend-Reference Effect, Loneliness, R/K Judgment大学生记忆参照效应及孤独感对其影响初探*通讯作者。

记忆的自我参照效应1引言最早关于记忆的自我参照效应研究发现于不同编码条件下,被试对“自我”编码条件的回忆效果最好(Rogers, Kuiper, & Kirker, 1977)。

自我参照效应(self-reference effect)指当条件刺激与自我相联系时的记忆效果显著优于其他编码条件(Symons & Johnson , 1997)。

以往有关自我参照效应心理机制的假说主要有三个,分别为精细加工说、组织加工说、精细加工、组织作用双过程说,近几年出现以格式塔的心物场观角度来探讨自我参照效应,本文对这些假说进行讲述。

最近几年的研究发现生存启动和死亡启动对自我参照效应有重要的影响,同时对自我参照效应对遗忘的影响机制的研究进展也有了新的突破。

2自我参照效应的心理机制以往有关自我参照效应心理机制的假说主要有三个,分别为精细加工说、组织加工说、精细加工、组织作用双过程说(Symons & Johnson, 1997)。

几年来,有学者发现这些假说都存在一个问题:这些假说均仅从刺激本身的角度来探讨自我参照效应, 从而忽略了自我本身对于刺激的作用,即没有探讨自我的主动性在自我参照效应中的作用(胡砚冰等, 2019)。

由此,该学者提出从格式塔来探讨自我参照效应。

2.1精细加工说精细加工说指个体所加工的刺激和自我中某个部分产生联系, 与自我产生联系的那部分加工刺激所占用的认知资源比其他刺激要多,同时个体还会不断重复地加工这些刺激,因此个体与自我联系(vs.与自我不存在联系)的那部分加工刺激的记忆要更好。

比如,“教师"一词可以联系到“教师在学校里上课,教师批改作业"等。

以自我为参照加工的材料一旦被激活,能在记忆材料和早已存储在自我结构中的其他信息建立联系,而这些联系能够为随后的回忆提供多种通道,从而促进记忆。

2.2组织加工说组织加工说认为组织加工主要通过促使单词项目之间联系的编码和对范畴本身的加工两种形式来提高记忆效应。

大学生记忆的自我参照效应探讨摘要:使用r/k判断范式对大学生记忆的自我参照效应和母亲参照效应进行了探讨。

实验采用3(参照条件:自我、母亲、鲁迅)??(再认测验类型:知道、记得)完全重复测量设计。

实验过程包括学习和测验两个阶段,学习阶段要求被试对人格形容词分别进行三种参照条件的适合度判断,测验阶段则需要被试把呈现过的形容词判断为r(记得)或者k(知道)。

结果发现:在r反应上,被试对自我参照条件和母亲参照条件的再认正确率均显著高于鲁迅参照条件,即存在着自我参照效应和母亲参照效应;而在k反应上,不存在两种参照效应。

关键词:自我参照效应母亲参照效应 r反应 k反应1 前言自我参照效应(self-reference effect)是指当记忆信息与自我相关时,记忆效果要高于其他编码条件的现象。

这一现象被rogers 等人于1977年首次发现,rogers等人选取了40个人格形容词作为实验材料,在设定了典型的结构编码、韵律编码、语义编码等任务后,增加了自我参照编码任务。

结果发现,被试在自我参照编码任务下的记忆成绩显著高于其余三种编码任务,这一现象即自我参照效应(rogers, kuiper, & kirker, 1977)。

symons和johnson (1997)用元分析的方法证明了自我参照效应的产生原因:自我是一个复杂的、具有高度组织化的结构,与自我有关的信息可以得到更加精细的认知加工,因此,与自我相关的信息会有更好的记忆效果。

conway 和dewhurst(1995)将研究范式进行了改进,引入了r/ k判断任务。

要求被试首先判断所呈现的人格形容词是否在学习阶段见过,然后对于见过的形容词,进行r反应(记得)和k反应(知道)的判断。

结果发现被试在r反应上,出现了自我参照效应,而在k反应上,并没有出现自我参照效应。

这可能因为r反应伴随着回忆的体验,具有更高的自我指向性,而k反应则不具有自我指向性(刘新明&朱滢,2002)。

“差序格局”的心理学记忆视角的初步验证马伟军;冯睿;席居哲;陈滢滢;梅凌婕【摘要】本研究通过一个自我参照效应范式的实验探讨了费孝通所提出的“差序格局”是否反映在记忆再认中.42名被试完成了自我参照、“差序格局”中的内圈人物(亲人)参照和外圈人物(仅认识的人)参照、语义参照各条件下的记忆加工任务,然后分别对其再认率、R/K(记得/知道)判断率等进行测量.结果表明各参照条件下的再认率与R判断率呈现“差序格局”顺序,“差序格局”反映在记忆再认中.本研究认为“差序格局”中的远近不同人物影响信息的精细组织加工程度从而导致记忆再认效果差异.【期刊名称】《心理学探新》【年(卷),期】2015(035)006【总页数】6页(P514-519)【关键词】“差序格局”;自我参照效应;再认率;R/K判断率【作者】马伟军;冯睿;席居哲;陈滢滢;梅凌婕【作者单位】华东师范大学心理与认知科学学院,上海200062;中山大学国际金融学院,广州519082;华东师范大学心理与认知科学学院,上海200062;华东师范大学心理与认知科学学院,上海200062;华东师范大学心理与认知科学学院,上海200062【正文语种】中文【中图分类】B842.5*基金项目:2010年度教育部人文社会科学研究青年基金项目(10YJCXLX034),2012年度教育部留学回国人员科研启动基金,中央高校基本科研业务费专项资金(1109118)。

1.1 “差序格局”费孝通(1948/1985)的“差序格局”理论对于描述中国人的人际关系特点具有十分重要的意义,是中国文化心理学、华人本土心理学的核心理论之一。

该理论认为,中国人的人际关系是以己为中心的同心圆,离中心自我越远关系也越疏远,如同石头扔进水面时的波纹一圈一圈向外推。

以此反映中心自我与他人关系的亲疏远近,即人际距离或亲密度的差异,并且概括了传统中国的人情社会有别于西方的人际关系特点。

“差序格局”有多种分类方法,最基本的分类方法为自己人(圈内人)、外人(圈外人),还可区分为亲人、熟人与生人,等等(杨国枢,黄光国,杨中芳,2008)。

朋友参照条件对前瞻记忆效果的影响李玲;汝涛涛【摘要】本研究探究了朋友参照条件对前瞻记忆效果的影响.结果发现:朋友参照编码的回溯记忆成绩要好于名人参照编码,前瞻记忆任务的反应时在朋友参照编码下要长于名人参照编码;而朋友参照编码和自我参照编码条件下,前瞻记忆的反应时、再认率的成绩均不存在显著差异,这就表明朋友参照编码和自我参照编码一样也会促进前瞻记忆的效果.此外,再认率的结果显示,个体对褒义人格特质的记忆效果要好于贬义特质.【期刊名称】《濮阳职业技术学院学报》【年(卷),期】2011(024)001【总页数】3页(P128-130)【关键词】朋友参照;前瞻记忆;自我参照效应【作者】李玲;汝涛涛【作者单位】西北师范大学,教育学院心理系,甘肃,兰州,730070;西北师范大学,教育学院心理系,甘肃,兰州,730070【正文语种】中文【中图分类】B84前瞻记忆是相对于回溯记忆的一种特殊的长时记忆,是指对将来要完成的活动或事件的记忆[1],包括回溯成分和前瞻成分。

回溯成分是指记住所要执行的活动和时机;前瞻成分即记住在适当的时机执行这项活动。

这两种成分是成功完成某项前瞻记忆任务的条件。

本实验将采用前瞻记忆研究中经典的双任务实验范式探讨朋友参照条件对前瞻记忆效果的影响。

20世纪70年代末期,Rogers等人将记忆的加工深度理论范式扩展到自我的研究领域,发现在个体的记忆系统中,凡与自我相联系的记忆加工均优于其他编码条件下的记忆成绩,甚至优于语义加工,这种记忆现象称之为自我参照效应[2]。

H.L.Conway等人采用R/K判断范式进行自我参照效应研究[3]。

实验结果发现,三组参照条件下的被试,整体正确再认率没有显著差别,但自我参照组的R反应成绩显著高于另外两组,出现自我参照效应,故他认为R判断反映了被试的情景记忆,伴随着自我觉知成分,K判断反映了被试的语义加工,伴随着知道感。

一般认为,自我在长时记忆内是一个丰富的、高度精加工的结构,与那些较少精加工的图式相比,与自我联系材料的记忆效果要好于与他人联系的材料。