肠内营养支持治疗流程

- 格式:doc

- 大小:53.00 KB

- 文档页数:4

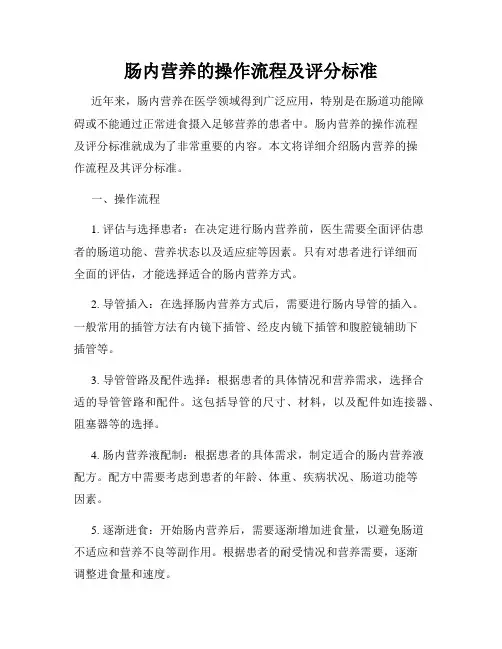

肠内营养的操作流程及评分标准近年来,肠内营养在医学领域得到广泛应用,特别是在肠道功能障碍或不能通过正常进食摄入足够营养的患者中。

肠内营养的操作流程及评分标准就成为了非常重要的内容。

本文将详细介绍肠内营养的操作流程及其评分标准。

一、操作流程1. 评估与选择患者:在决定进行肠内营养前,医生需要全面评估患者的肠道功能、营养状态以及适应症等因素。

只有对患者进行详细而全面的评估,才能选择适合的肠内营养方式。

2. 导管插入:在选择肠内营养方式后,需要进行肠内导管的插入。

一般常用的插管方法有内镜下插管、经皮内镜下插管和腹腔镜辅助下插管等。

3. 导管管路及配件选择:根据患者的具体情况和营养需求,选择合适的导管管路和配件。

这包括导管的尺寸、材料,以及配件如连接器、阻塞器等的选择。

4. 肠内营养液配制:根据患者的具体需求,制定适合的肠内营养液配方。

配方中需要考虑到患者的年龄、体重、疾病状况、肠道功能等因素。

5. 逐渐进食:开始肠内营养后,需要逐渐增加进食量,以避免肠道不适应和营养不良等副作用。

根据患者的耐受情况和营养需要,逐渐调整进食量和速度。

6. 营养监测与调整:在进行肠内营养的过程中,需要定期监测患者的营养状态、血液学指标等,以及观察肠内营养的效果与不良反应。

根据监测结果,需要进行相应的调整和优化。

二、评分标准肠内营养的评分标准主要用于评估肠内营养的效果和患者的治疗进展。

评分标准可以包括以下几个方面:1. 营养状态评估:对患者的营养状态进行评估,包括体重、BMI、肌肉质量等指标。

可以使用标准的评估工具如Subjective Global Assessment(SGA)来评估患者的营养状态。

2. 肠内营养效果评估:评估肠内营养对患者的营养供给效果和生命质量的改善情况。

可以使用例如皮肤状况、腹泻频率、生活质量问卷等指标来评估。

3. 不良反应评估:评估患者在接受肠内营养过程中出现的不良反应,如腹痛、腹胀、肠梗阻等。

根据不良反应的程度和影响,进行相应的分级和评分。

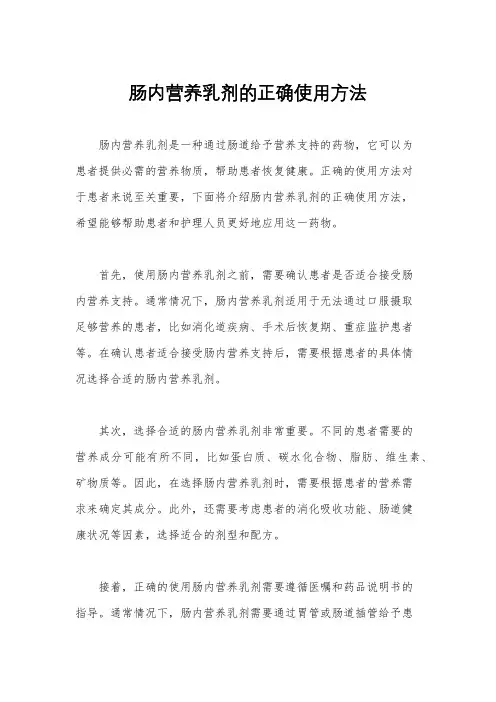

肠内营养乳剂的正确使用方法肠内营养乳剂是一种通过肠道给予营养支持的药物,它可以为患者提供必需的营养物质,帮助患者恢复健康。

正确的使用方法对于患者来说至关重要,下面将介绍肠内营养乳剂的正确使用方法,希望能够帮助患者和护理人员更好地应用这一药物。

首先,使用肠内营养乳剂之前,需要确认患者是否适合接受肠内营养支持。

通常情况下,肠内营养乳剂适用于无法通过口服摄取足够营养的患者,比如消化道疾病、手术后恢复期、重症监护患者等。

在确认患者适合接受肠内营养支持后,需要根据患者的具体情况选择合适的肠内营养乳剂。

其次,选择合适的肠内营养乳剂非常重要。

不同的患者需要的营养成分可能有所不同,比如蛋白质、碳水化合物、脂肪、维生素、矿物质等。

因此,在选择肠内营养乳剂时,需要根据患者的营养需求来确定其成分。

此外,还需要考虑患者的消化吸收功能、肠道健康状况等因素,选择适合的剂型和配方。

接着,正确的使用肠内营养乳剂需要遵循医嘱和药品说明书的指导。

通常情况下,肠内营养乳剂需要通过胃管或肠道插管给予患者,需要严格掌握给药的时间、剂量和速度。

在给药过程中,需要密切观察患者的反应,及时调整给药方案。

同时,还需要定期检查患者的营养状况,根据需要调整肠内营养支持方案。

最后,使用肠内营养乳剂的过程中需要注意卫生和安全。

在给药前后,需要做好相关器械和环境的消毒工作,避免交叉感染和其他并发症的发生。

另外,在使用肠内营养乳剂的过程中,需要密切观察患者的情况,及时发现并处理可能出现的并发症和不良反应。

总之,正确的使用肠内营养乳剂对于患者的康复至关重要。

在使用肠内营养乳剂之前,需要确认患者的适用情况,选择合适的产品,严格遵循医嘱和药品说明书的指导,同时注意卫生和安全。

希望本文介绍的肠内营养乳剂的正确使用方法能够帮助患者和护理人员更好地应用这一药物,提高患者的生活质量和康复效果。

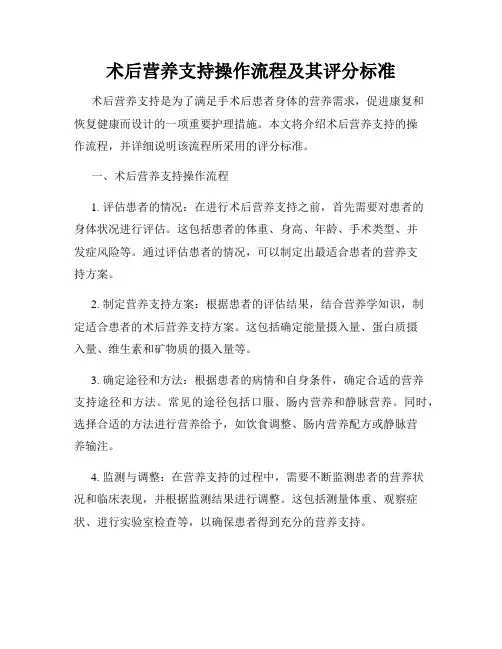

术后营养支持操作流程及其评分标准术后营养支持是为了满足手术后患者身体的营养需求,促进康复和恢复健康而设计的一项重要护理措施。

本文将介绍术后营养支持的操作流程,并详细说明该流程所采用的评分标准。

一、术后营养支持操作流程1. 评估患者的情况:在进行术后营养支持之前,首先需要对患者的身体状况进行评估。

这包括患者的体重、身高、年龄、手术类型、并发症风险等。

通过评估患者的情况,可以制定出最适合患者的营养支持方案。

2. 制定营养支持方案:根据患者的评估结果,结合营养学知识,制定适合患者的术后营养支持方案。

这包括确定能量摄入量、蛋白质摄入量、维生素和矿物质的摄入量等。

3. 确定途径和方法:根据患者的病情和自身条件,确定合适的营养支持途径和方法。

常见的途径包括口服、肠内营养和静脉营养。

同时,选择合适的方法进行营养给予,如饮食调整、肠内营养配方或静脉营养输注。

4. 监测与调整:在营养支持的过程中,需要不断监测患者的营养状况和临床表现,并根据监测结果进行调整。

这包括测量体重、观察症状、进行实验室检查等,以确保患者得到充分的营养支持。

5. 教育与指导:对患者及其家属提供相应的营养知识和操作指导,以便他们能够更好地参与术后营养支持的过程。

这可以使患者在出院后继续正确地进行营养补充,促进康复。

二、术后营养支持评分标准术后营养支持评分标准是指根据患者在营养支持过程中的表现,按照一定的标准进行评分,以评估患者的营养状况和对营养支持的反应。

1. 营养评估指标:包括患者的体重、身高、BMI(体重指数)、血红蛋白水平、白蛋白水平等。

这些指标可以反映患者的营养状况和代谢情况,为评估提供重要依据。

2. 营养干预指标:包括患者的饮食摄入量、营养制剂的摄入量、肠内营养的耐受性、静脉营养的安全性等。

这些指标可以评估患者对于不同营养干预方式的反应,以指导后续的营养支持措施。

3. 营养支持效果评估指标:包括患者的体重变化、病情恢复情况、并发症发生率等。

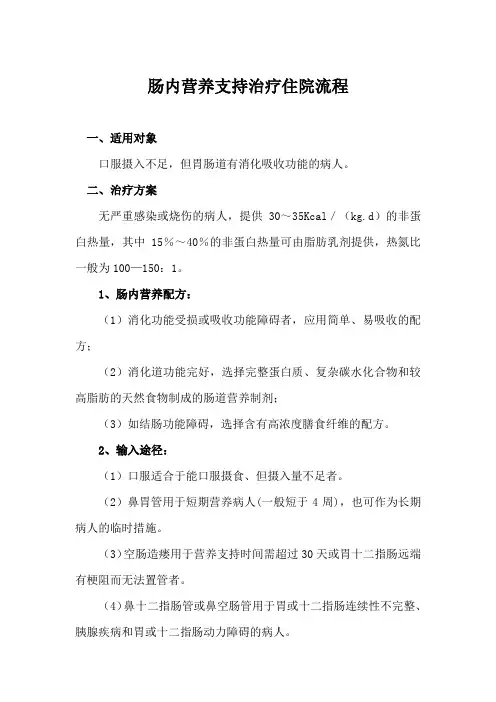

肠内营养支持治疗住院流程一、适用对象口服摄入不足,但胃肠道有消化吸收功能的病人。

二、治疗方案无严重感染或烧伤的病人,提供30~35Kcal/(kg.d)的非蛋白热量,其中15%~40%的非蛋白热量可由脂肪乳剂提供,热氮比一般为100—150:1。

1、肠内营养配方:(1)消化功能受损或吸收功能障碍者,应用简单、易吸收的配方;(2)消化道功能完好,选择完整蛋白质、复杂碳水化合物和较高脂肪的天然食物制成的肠道营养制剂;(3)如结肠功能障碍,选择含有高浓度膳食纤维的配方。

2、输入途径:(1)口服适合于能口服摄食、但摄入量不足者。

(2)鼻胃管用于短期营养病人(一般短于4周),也可作为长期病人的临时措施。

(3)空肠造瘘用于营养支持时间需超过30天或胃十二指肠远端有梗阻而无法置管者。

(4)鼻十二指肠管或鼻空肠管用于胃或十二指肠连续性不完整、胰腺疾病和胃或十二指肠动力障碍的病人。

(5)经胃造口管适用于长期喂养的病人。

3、肠内营养的投给方式:(1)肠内营养的起始浓度为8%~10%,容量为500ml/d,维持浓度为20%~25%,容量为2000-2500ml/d,最大浓度为25%,容量为3000ml/d。

(2)通过营养泵连续输注肠内营养液。

(3)在持续输注过程中,每隔4小时即用20~30ml温水冲洗导管,在输注营养液的前后也应与予冲洗,防止堵管。

三、进入路径标准1、必须符合肠内营养支持的标准2、当病人同时具有其他疾病诊断,但在治疗期间不影响肠内临床路径流程实施时,可以进入路径。

四、检查项目1、血常规、尿常规、大便常规;2、肝肾功能、血糖、电解质;3、血气分析、腹部B超检查。

五、变异与原因分析1、高血糖及低血糖:在营养支持实施的前三天,或胰岛素剂量有任何变化时,应每天监测血糖直至指标稳定。

2、血清电解质紊乱:在营养支持的前三天每天监测一次,指标稳定后每周监测一次。

3、有呕吐或EN停输2小时后胃内液体留存量>200ml者、以及神志模糊或昏迷的病人,易发生误吸。

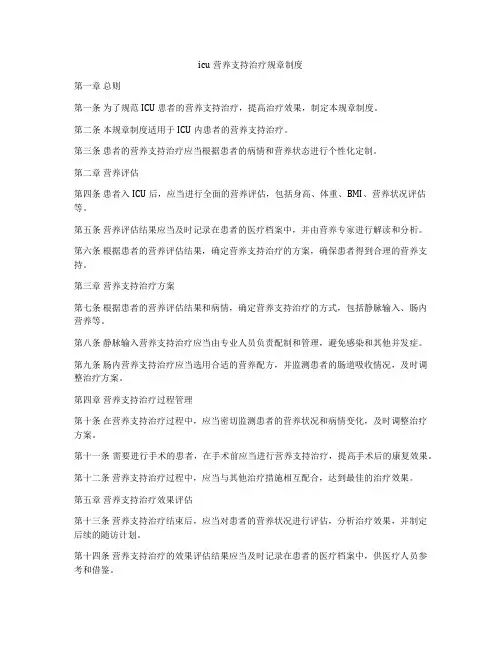

icu营养支持治疗规章制度第一章总则第一条为了规范ICU患者的营养支持治疗,提高治疗效果,制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于ICU内患者的营养支持治疗。

第三条患者的营养支持治疗应当根据患者的病情和营养状态进行个性化定制。

第二章营养评估第四条患者入ICU后,应当进行全面的营养评估,包括身高、体重、BMI、营养状况评估等。

第五条营养评估结果应当及时记录在患者的医疗档案中,并由营养专家进行解读和分析。

第六条根据患者的营养评估结果,确定营养支持治疗的方案,确保患者得到合理的营养支持。

第三章营养支持治疗方案第七条根据患者的营养评估结果和病情,确定营养支持治疗的方式,包括静脉输入、肠内营养等。

第八条静脉输入营养支持治疗应当由专业人员负责配制和管理,避免感染和其他并发症。

第九条肠内营养支持治疗应当选用合适的营养配方,并监测患者的肠道吸收情况,及时调整治疗方案。

第四章营养支持治疗过程管理第十条在营养支持治疗过程中,应当密切监测患者的营养状况和病情变化,及时调整治疗方案。

第十一条需要进行手术的患者,在手术前应当进行营养支持治疗,提高手术后的康复效果。

第十二条营养支持治疗过程中,应当与其他治疗措施相互配合,达到最佳的治疗效果。

第五章营养支持治疗效果评估第十三条营养支持治疗结束后,应当对患者的营养状况进行评估,分析治疗效果,并制定后续的随访计划。

第十四条营养支持治疗的效果评估结果应当及时记录在患者的医疗档案中,供医疗人员参考和借鉴。

第六章营养支持治疗质量管理第十五条对ICU患者的营养支持治疗应当建立质量管理体系,定期进行质量评估和管理,保证治疗质量。

第十六条营养支持治疗的相关人员应当定期接受培训和进修,不断提升自身的专业水平和治疗技术。

第十七条营养支持治疗治疗中应当积极开展科研工作,提高治疗技术水平,推动营养支持治疗的发展。

第七章附则第十八条本规章制度由ICU的营养支持治疗专家和管理人员共同制定和管理,并定期进行调整和完善。

肠内营养液的使用制度及流程

咱来说说肠内营养液的使用制度和流程哈。

你想想,这肠内营养液就像是给咱身体这个大机器加油的高级燃料呢!

首先呢,得选对适合的肠内营养液。

这可不能马虎,就像你挑鞋子,得合脚才行呀!不同的人可能需要不同类型的,得根据具体情况来。

然后呢,准备工作得做好。

就跟你要出门旅行,得收拾好行李一样。

要把用到的器具都准备齐全了,不能到时候缺这少那的。

接下来就是调配啦!这可得细心点儿,比例啥的要弄对,不能稀了也不能稠了。

不然就好像做菜盐放多了或者放少了,味道可就不对喽。

再说说怎么给病人喂吧。

这可不是简单地往嘴里灌就行,得注意速度,不能太快也不能太慢。

就像你跑步,得保持好节奏,不然会喘不上气呢。

而且还要注意病人的反应,要是有不舒服的地方,赶紧调整。

还有啊,这肠内营养液的保存也很重要呢。

不能放在太热或者太冷的地方,不然它也会“闹脾气”的哟。

在使用的过程中,要随时观察病人的情况。

这就像你照顾一个小宝贝,得时刻留意他有没有不舒服呀。

要是病人有啥异常,那可得赶紧找医生看看。

咱再强调一下清洁卫生哈。

那些器具用完了可得好好清洗消毒,不然滋生细菌了可咋办?这就好像你不打扫房间,那灰尘不就越来越多啦?

你说,这肠内营养液的使用是不是挺有讲究的?咱可不能随随便便对待呀。

这可是关乎病人身体恢复的大事呢!大家都得认真对待,按照制度和流程来,才能让病人更好地吸收营养,更快地恢复健康呀!咱可不能在这上面掉以轻心,对吧?这肠内营养液就像是病人的“能量小天使”,只有我们好好对待它,它才能发挥出最大的作用呢!。

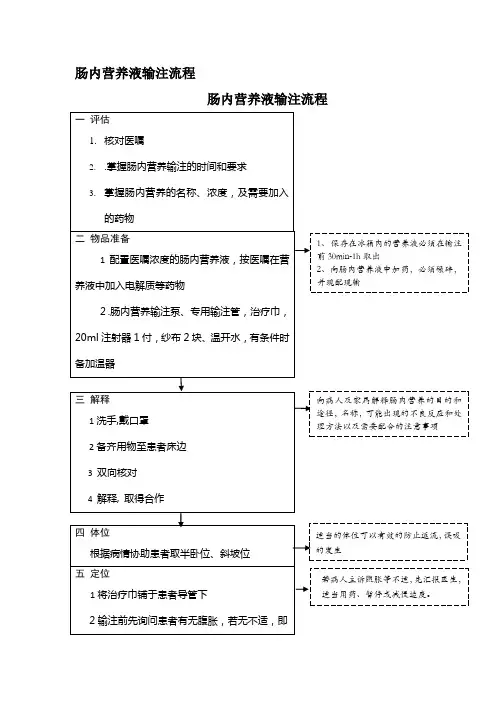

肠内营养液输注流程肠内营养液输注流程3. 肠内营养液配置流程肠内营养配制流程4. 鼻肠(胃)管固定规范鼻肠(胃)管固定规范【要求】牢固美观舒适清洁通畅【固定方法】1.分叉交织法取抗过敏透气弹性胶布,按胶布背面刻度剪出7cm×3cm胶布1块,延纵向正中剪开至4cm处,修边角至美观。

鼻胃(肠)管留置成功后,擦净鼻部分泌物,用未剪开的3cm(此长度可根据患者鼻的情况而定)的胶布纵向固定于整个鼻部,剪开的一条沿胃管在鼻孔处顺时针螺旋形缠绕数圈,将导管稍向鼻内插入0.5cm,目的使得导管和鼻子之间插入些胶布,减少导管对鼻子的刺激,再将另一条逆时针螺旋形缠绕。

2.碟翼法选择一条长15cm的宽胶布,将胶布从中间剪开10cm,将未剪开的一端贴于鼻头上,将剪开的部分缠绕在鼻饲管上。

将鼻饲管外露部分用皮肤膜或宽胶布贴于病人的脸颊上。

3. 吊线法选择10×1.5cm的宽胶布,缠绕胃管2圈后固定于鼻部,取1长约10cm的装订线将胃管出鼻孔处系死扣,注意勿过紧过松,双线捻成1股后向上固定于额头,用3×4宽胶布固定。

(图5)4. 固定带法用专用固定带或自制固定带将鼻胃管粘贴于固定带上,再将固定带固定于脑后。

(如图6、7所示)5. 挂耳法选择一条长15cm的宽胶布,将胶布从中间剪开10cm,将未剪开的一端贴于鼻头上,将剪开的部分缠绕在鼻饲管上。

将鼻饲管外露部分用线绳挂于病人的耳朵上。

(见图8、9)空肠造口管的固定螺旋法取抗过敏透气弹性胶布,按胶布背面刻度剪出14cm×5cm胶布1块,延纵向正中剪开三条至7cm处,中间一条宽1cm,边上两条分别为宽2cm,修边至美观(见图10)。

空肠造口管首先用缝线固定于周围皮肤,在造口管处覆盖2cm×2cm开口无菌纱布,消毒并擦净周围皮肤,用未剪开的7cm端胶布粘贴于导管上方皮肤,将剪开的正中一条1cm宽胶布缠绕于造口管上数周至牢固,胶布末端内折稍许,两边的两条并排贴于导管下方的皮肤上(如图11所示)。

肠内营养小组工作制度一、总则为了规范我院肠内营养支持治疗工作,提高医疗质量,保障患者安全,根据《医疗机构临床营养管理办法》等相关法规,制定本工作制度。

本制度适用于全院肠内营养支持治疗的各项工作。

二、组织架构与职责1. 组织架构设立肠内营养管理小组,由院长担任组长,分管副院长、营养科主任、护理部主任、临床科室主任及护士长等为成员。

2. 职责分工(1)组长:负责肠内营养支持治疗工作的全面领导,协调各部门工作,解决重大问题。

(2)副组长:负责肠内营养支持治疗工作的日常管理,组织实施工作计划,协调临床科室与营养科、护理部的工作。

(3)营养科主任:负责制定肠内营养治疗方案,指导临床科室开展肠内营养支持治疗工作,组织培训和考核。

(4)护理部主任:负责护理人员肠内营养知识的培训和技能操作的考核,指导临床护理工作。

(5)临床科室主任:负责本科室肠内营养支持治疗工作的开展,对患者进行全面评估,制定个体化营养治疗方案。

(6)护士长:负责本科室肠内营养护理工作的组织实施,确保护理质量。

三、工作流程1. 营养风险筛查:各临床科室对患者进行营养风险筛查,识别和治疗营养不良,为肠内营养支持治疗提供依据。

2. 营养评估:临床科室对患者进行全面评估,制定个体化营养治疗方案,由营养科主任审核。

3. 营养治疗:临床科室根据营养评估结果,实施肠内营养支持治疗,护理人员负责营养液的配置、输注和监测。

4. 监测与评估:护理人员对患者肠内营养治疗的疗效和并发症进行监测与评估,及时调整营养治疗方案。

5. 质量控制:肠内营养管理小组定期对肠内营养支持治疗工作进行质量控制,持续改进工作流程。

四、培训与考核1. 培训:营养科、护理部、临床科室共同开展肠内营养知识的培训,提高医护人员的专业素养。

2. 考核:护理部对护理人员进行肠内营养操作技能的考核,确保护理质量。

五、制度管理与奖惩1. 制度管理:肠内营养管理小组负责制定和完善肠内营养支持治疗相关制度,确保工作顺利进行。

2019颅脑创伤患者肠内营养管理流程中国专家共识(完整版)创伤性脑损伤(traumatic brain injury,TBI)患者普遍存在进食不佳或障碍,高能量消耗的特点,如营养管理不善,则会增加不良临床结局的风险。

故加强TBI患者的专病化、个体化、流程化的营养管理是TBI 临床管理方案的重要组成部分。

根据不同的伤情,营养需求及管理方案均不相同:轻、中型TBI患者存在进食量少导致短期营养缺乏以及因病情加重导致呕吐误吸的风险,而重型TBI患者因存在吞咽功能障碍、急性应激反应、高能量消耗,故营养管理难度增加。

重型TBI患者主要代谢特点包括[1-2]:(1)进食障碍:多存在吞咽功能障碍,甚至意识障碍需气管切开,无法自主进食;(2)长期高能量需求:创伤早期应激高代谢,且部分患者伴有脑损伤引起的中枢性高热、肌张力升高、强直等交感神经兴奋性增高的表现,致基础代谢增加,对热量和水分的需求都显著增加,高代谢状态可达1年或更长;(3)能量需求变化大:与其他重症患者不同,TBI患者病程中能量需求变化较大,受众多因素影响,报道的代谢率范围可从132%~300%;(4)高蛋白需求:创伤早期因高代谢,肝糖原迅速消耗,糖异生供能,致大量蛋白消耗,且开放性伤口可致蛋白丢失;(5)高误吸风险:多伴颅压升高,易呕吐和呛咳;(6)糖脂代谢紊乱:创伤所致应激性代谢紊乱,可增加感染风险,影响临床结局;(7)胃肠耐受性较差:颅脑损伤致脑肠轴调节异常,消化道受损,吸收功能减弱;(8)肠道菌群失调。

调研显示,目前临床对于TBI患者的营养状况不乐观,主要表现在:(1)能量、蛋白达标率均低:重型TBI患者[格拉斯哥昏迷评分(GCS)3~8分]伤后7 d能量达标率仅为16%~17%,14 d可达27%~28%,30 d也仅为29.1%。

蛋白达标率在30 d内均为12.4%~24.3%;(2)全肠外营养(TPN)营养比例仍超过50%[3]。

为进一步规范临床肠内营养管理,达到辅助治疗和改善预后的目的,中华医学会创伤学分会神经创伤专业学组特制定本共识。

成人肠内营养支持的护理团体标准随着医学技术的不断发展,肠内营养支持已经成为了治疗许多疾病的重要手段。

而在这个过程中,护理团体的作用也变得越来越重要。

为了保证肠内营养支持的质量和安全,护理团体需要遵循一些标准和规范。

本文将从不同的角度来介绍成人肠内营养支持的护理团体标准。

一、护理团体的组成成人肠内营养支持的护理团体应该由多个专业人员组成,包括营养师、护士、医生等。

这些专业人员应该具备相关的知识和技能,能够为患者提供全面的护理服务。

同时,护理团体应该有一个明确的领导者,负责协调各个专业人员的工作,确保整个团队的协作和配合。

二、护理团队的职责成人肠内营养支持的护理团队的主要职责包括以下几个方面:1. 评估患者的营养状况和需要,制定个性化的营养支持方案。

2. 监测患者的肠内营养支持情况,包括营养摄入量、营养吸收情况、肠道功能等。

3. 管理肠内营养支持的设备和器材,确保其正常运转和安全使用。

4. 监测患者的生命体征和病情变化,及时调整营养支持方案。

5. 提供相关的健康教育和指导,帮助患者和家属了解肠内营养支持的相关知识和技能。

三、护理团队的工作流程成人肠内营养支持的护理团队应该有一个完整的工作流程,包括以下几个环节:1. 评估:对患者进行全面的评估,包括营养状况、肠道功能、病情等方面。

2. 制定方案:根据患者的评估结果,制定个性化的营养支持方案。

3. 实施:根据方案,实施肠内营养支持,包括管路插入、营养液配制、设备管理等方面。

4. 监测:对患者进行定期的监测和评估,包括营养状态、肠道功能、病情等方面。

5. 调整:根据监测结果,及时调整营养支持方案,确保患者的营养状况和健康状况得到有效的控制和管理。

四、护理团队的安全管理成人肠内营养支持的护理团队需要严格遵守相关的安全管理规定,确保患者的安全和健康。

具体包括以下几个方面:1. 管理肠内营养支持的设备和器材,确保其正常运转和安全使用。

2. 对患者进行全面的评估和监测,及时发现和处理可能的并发症和不良反应。

肠内营养液的正确使用方法

肠内营养液是一种重要的医疗辅助治疗手段,它可以为患者提供充足的营养,帮助身体恢复健康。

正确使用肠内营养液对于患者的康复非常重要。

下面我们就来详细介绍肠内营养液的正确使用方法。

首先,选择合适的肠内营养液。

在使用肠内营养液之前,首先要根据患者的身体状况和病情选择合适的肠内营养液。

不同的患者需要的营养成分可能有所不同,因此要根据医生的建议来选择适合的肠内营养液。

其次,准备使用肠内营养液的器材。

在使用肠内营养液之前,要准备好需要的器材,包括输液袋、输液管、注射器等。

要确保这些器材都是干净的,避免在使用过程中造成感染。

接着,正确配制肠内营养液。

配制肠内营养液需要按照医生的处方来进行,要严格按照比例将营养液和溶剂混合,并在医生或护士的指导下进行。

在配制过程中要注意卫生,避免外界污染。

然后,正确使用肠内营养液进行输液。

在进行输液之前,要先将肠内营养液倒入输液袋中,然后连接输液管和注射器,确保连接处没有漏气或渗漏。

在进行输液时,要确保患者处于适当的姿势,避免输液过快或过慢。

最后,监测患者的反应和效果。

在使用肠内营养液后,要密切观察患者的反应和效果,包括是否出现不良反应、是否出现过敏症状等。

同时还要定期检查患者的营养状况,根据需要调整肠内营养液的配制和使用方法。

总之,正确使用肠内营养液对于患者的康复至关重要。

在使用肠内营养液时,要选择合适的营养液、准备好使用器材、正确配制肠内营养液、正确进行输液,并密切观察患者的反应和效果。

希望本文介绍的肠内营养液的正确使用方法能够对大家有所帮助。

肠内营养支持临床路径标准住院流程

一、适用对象;

口服摄入不足,但胃肠道有消化吸收功能的病人。

二、治疗方案的选择:根据《临床肠内及肠外营养操作指南》(中华医学会肠外肠内学分会,2004年)。

无严重感染或烧伤的病人,提供30~35Kcal/(kg.d)的非蛋白热量,其中15%~40%的非蛋白热量可由脂肪乳剂提供,热氮比一般为100—150:1。

1.肠内营养配方:

①消化功能受损或吸收功能障碍者,应用简单、易吸收的配方;

②消化道功能完好,选择完整蛋白质、复杂碳水化合物和较高脂肪的天然食物制成的肠道营养制剂;

③如结肠功能障碍,选择含有高浓度膳食纤维的配方。

2.输入途径:

①口服适合于能口服摄食、但摄入量不足者。

②鼻胃管用于短期营养病人(一般短于4周),也可作为长期病人的临时措施。

③空肠造瘘用于营养支持时间需超过30天或胃十二指肠远端有梗阻而无法置管者。

④鼻十二指肠管或鼻空肠管用于胃或十二指肠连续性不完整、胰腺疾病和胃或十二指肠动力障碍的病人。

⑤经胃造口管适用于长期喂养的病人。

3. 肠内营养的投给方式:

①肠内营养的起始浓度为8%~10%,容量为500ml/d,维持浓度为20%~25%,容量为2000-2500ml/d,最大浓度为25%,容量为3000ml/d。

②通过营养泵连续输注肠内营养液。

③在持续输注过程中,每隔4小时即用20~30ml温水冲洗导管,在输注营养液的前后也应与予冲洗,防止堵管。

三、进入路径标准:

1.必须符合肠内营养支持的标准

2.当病人同时具有其他疾病诊断,但在治疗期间不影响肠内临床路径流程实施时,可以进入路径。

四、必须检查项目:

1.血常规、尿常规、大便常规;

2.肝肾功能、血糖、电解质;

3.血气分析、腹部B超检查。

五、变异与原因分析:

1.高血糖及低血糖:在营养支持实施的前三天,或胰岛素剂量有任何变化时,应每天监测血糖直至指标稳定。

2.血清电解质紊乱:在营养支持的前三天每天监测一次,指标稳定后每周监测一次。

3.有呕吐或EN停输2小时后胃内液体留存量>200ml者、以及神志模糊或昏迷的病人,易发生误吸。

在接受EN时,采取半卧位,必要

时可

考虑予幽门后喂养。

4.腹胀、呕吐:可能与术后胃肠功能尚未完全恢复、输注速度过快、营养液中脂肪含量过多有关。