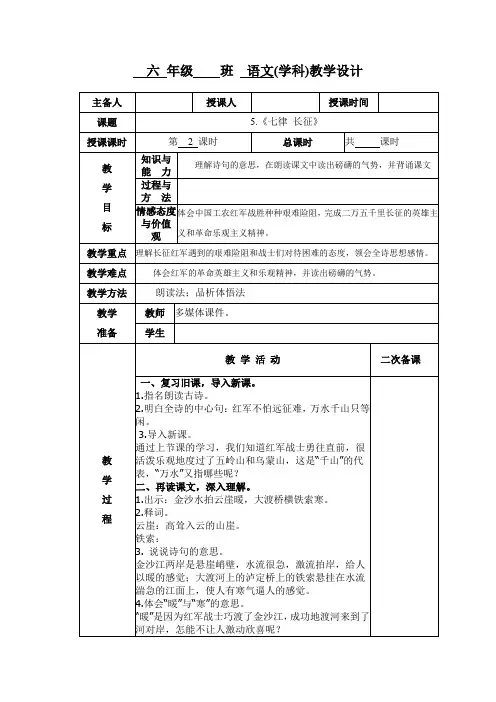

《七律长征》第二课时教学设计

- 格式:docx

- 大小:12.11 KB

- 文档页数:3

《七律·长征》第二课时教学设计《七律·长征》第二课时教学设计【教学目标】1、理解课文的内容,有感情地朗读课文。

2、背诵课文。

【教学过程】一、读全诗,领会诗句的意思1、自由朗读全诗,想想这首诗的作者是谁?2、作者在怎样的背景下创作的这首诗?二、抓字眼、明诗意;想诗境,悟诗情1、学习首联:⑴ 请同学们读读首联,有哪些语句不理解?⑵ 学生质疑。

⑶ 师生共同解疑:理解“等闲”:表面的意思:等:等于、等同;闲:空闲、闲置;等闲:如同空闲、等于闲置。

引申的意思:把这个词带入诗句中,联系上文说说“等闲”的意思。

(平常、算不了什么,无足重轻。

)理解“只”(投影出示)。

⑷ 读首联,读出语气。

⑸ 同学之间评读。

形象和高大的形象。

)② 朗读颔联。

3、学习颈联:⑴ 如果说颔联是千山的写照,那么颈联就是万水的说明。

⑵ 找出不理解的词语:(云崖:高耸入云的山崖。

铁索:大渡河上的13根铁索。

暖:暖的感觉;寒:寒气逼人的感觉。

)⑶ 说说这两句的大意。

⑷ 质疑:为什么说暖、寒?⑸ 讨论归纳:暖──1935年5月,红军巧渡金沙江。

金沙江形势险要,敌人控制得很严。

但是红军在渡口俘虏了过江侦查的两只敌船,活捉了守卫在对岸的敌兵。

不费一枪一弹,夺取了对岸的阵地,使大部队巧渡成功。

寒──泸定桥高悬在大渡河上,当时桥上的木板已经被敌人抽掉,渡河的勇士们手攀铁索,冒着对岸敌人密集的枪林弹雨前进。

不怕流血牺牲,终于夺下了泸定桥。

“寒”表现了红军战士飞夺泸定桥的惊险悲壮。

⑹ 再读这一段。

体会思想感情。

4、颔联、颈联的小结:从这两联的哪些词句中可以看出“红军不怕远征难”?是怎样看出来的?⑴ 讨论后回答。

⑵ 这里所说的困难仅仅指千山万水吗?⑶ 除去这些自然界中的困难,还会遇到那些困难呢?学生甲:万水千山不仅仅指自然界的困难,还泛指所有的困难。

学生乙:红军在长征的过程中遇到了各种艰难险阻。

比如:在长征中,天上每日几十架敌机侦查轰炸,地上有几十万的大军围追堵截。

七律长征第二课时(精选五篇)第一篇:七律长征第二课时第二课时教学内容:品读课文,感悟全诗课时目标:1.能正确、流利、有感情地朗读课文,并背诵全诗。

2、理解诗句,体会中国工农红军战胜种种艰难险阻,完成二万五千里长征的英雄主义和革命乐观主义精神。

教学过程:一、复习检查。

指名朗读全诗二、品诗、品句,体会作者的思想感情。

1、指名读开头两句诗:“红军不怕远征难,万水千山只等闲。

”指导朗读这两句诗,进一步体会诗句所表达的思想感情。

2、自由朗读全诗,思考:从哪些诗句中可以看出“红军不怕远征难”?你是怎么想的?学生在四人小组里练说。

3、学生交流后,汇报。

4、你能有感情地朗读诗句吗?5、想象诗句所展示的画面,体会“腾细浪、”“走泥丸”“云崖暖”“铁索寒”等词语中所包含的思想感情。

(1)轻声读中间四句诗,想象一下红军过五岭、乌蒙,巧渡金沙江,飞夺泸定桥的情景。

(2)交流。

(3)讨论“腾细浪、走泥丸、云崖暖、铁索寒”这四个词语中包含着作者怎样的思想感情。

(4)指导学生有感情地朗读。

6、红军长征途中征服了万水千山,作者为何只选择五岭、乌蒙、金沙江和大渡河来写?7、齐读最后两句。

师:毛泽东用“更喜”来形容什么?这突出了红军的什么精神?四、有感情地朗读全诗。

五、背诵全诗。

六、扩展阅读。

推荐毛泽东的另一首歌颂长征的词《忆秦娥.娄山关》板书设计:20、七律长征红军不怕远征难,万水千山只等闲。

五岭、乌蒙、金沙大渡、岷山第二篇:七律.长征第二课时《七律.长征》教案教材分析:本单元以“走近毛泽东”选编了四篇课文,从不同角度反映了毛泽东伟人的风采和烦人的情怀。

《七律·长征》是毛泽东同志在红军长征胜利结束时写下的一首诗。

全诗生动地概述了二万五千里长征的艰难历程,讴歌了中国工农红军在长征途中所表现出的大无畏的英雄气概和革命乐观主义精神。

《七律·长征》是四篇课文中唯一的毛泽东原作,又是主题单元开篇之作,担负着重要的作用:一要教会学生理解作品,感受毛主席的诗作风格;二要让学生借这一扇窗口窥见伟人的人格魅力和伟大精神。

七律.长征第二课时教学设计一、教学目标1.了解《七律.长征》的背景与内容。

2.理解七律的基本结构及其特点。

3.分析诗歌运用的意象与修辞手法。

4.培养学生的文学鉴赏能力。

二、教学重点与难点重点1.诗作结构与特点的分析。

2.意象与修辞手法的解读。

难点1.分析修辞手法与意象的关系。

2.运用鉴赏能力对诗歌进行深入解读。

三、教学准备1.教学课件或PPT。

2.课堂讨论的问题与素材。

3.学生作品或文学评论,用于引发学生思考与讨论。

四、教学过程步骤一:导入与引入(10分钟)1.教师简要介绍《七律.长征》的背景和作者毛泽东。

2.引发学生对长征的印象与联想,激发学生对诗歌的兴趣。

步骤二:诗歌结构与特点分析(15分钟)1.探讨七律的特点与基本结构。

–解释“律”与“诗” 在中国古诗中的含义与区别。

–分析《七律.长征》的韵律与格律要求。

2.与同学共同分析《七律.长征》的基本结构。

–确定诗的章节和段落,并标注出韵律和格律的规律。

步骤三:意象与修辞手法解读(30分钟)1.导入学生对诗歌意象的理解。

–提问:你们对意象的理解是什么?在诗歌中它们起到什么作用?2.分析《七律.长征》中运用的意象。

–引导学生观察诗中的意象,并分析其象征意义。

3.解读修辞手法的运用。

–分析诗中的比喻、拟人、排比等修辞手法,解读作者的表达技巧。

步骤四:学生讨论与展示(15分钟)1.学生小组讨论。

–要求学生就诗歌结构、意象和修辞手法展开思考与讨论。

2.学生展示与总结。

–小组代表分享小组讨论的结果并进行总结。

步骤五:文学鉴赏与写作指导(20分钟)1.引导学生进行文学鉴赏。

–提问:你们对这首诗的理解与感受是什么?诗中的意象与修辞手法给你什么样的感受?2.激发学生写作灵感与创作欲望。

–基于《七律.长征》的主题或结构,引导学生进行写作指导。

步骤六:课堂小结(10分钟)1.教师对本节课的重点内容进行归纳总结。

2.引出下节课的预告。

五、课堂作业1.要求学生在课后用Markdown格式撰写一篇文章,结合自己的理解与感悟,对《七律.长征》进行评论。

《七律.长征》教学设计(第二课时)教材简析《七律.长征》是语文出版社s版教材五年级上册第11课,本课是毛泽东在红军长征胜利结束时写下的一首诗。

全诗生动地概述了二万五千里长征的艰难历程,赞颂了中国工农红军的革命英雄主义和革命乐观主义精神。

设计意图红军长征已经过去了70多年,远离学生的生活实际,要让学生充分感受中国工农红军在毛泽东和中国共产党的领导下战胜种种艰难险阻的大无畏精神、英勇豪迈的气概和胜利后无比喜悦的心情,领略毛泽东作为诗人的豪情和作为一代伟人的博大胸怀、高昂气质,的确非常困难。

如何让学生“穿越时空”,亲身体验,深度感知,完成学习目标。

教学中,我主要采用“读读、想想、说说”等方式,让学生多角度、多层次地读,促使学生在读中感悟、读中品味、读中欣赏、读中升华,从而达到语文阅读的个性化。

教学目标知识目标:启发理解诗意。

能力目标:正确、流利、有感情地朗读课文,背诵课文;感悟“暖、寒、只等闲、尽开颜”等词语的意思及思想感情。

情感目标:感受红军大无畏的精神和英勇豪迈的气概。

教学重点感受中国工农红军在毛泽东和中国共产党的领导下战胜种种艰难险阻的大无畏精神、英勇豪迈的气概和胜利后无比喜悦的心情,领略毛泽东作为诗人的豪情和作为一代伟人的博大胸怀、高昂气质。

教学难点理解二、三句诗的意思并体会蕴含的思想感情。

课前准备课件教学流程预设一、激情导入:师:回顾那段峥嵘岁月,二万五千里长征,谱写了多少感人肺腑的英雄事迹;二万五千里长征,造就了多少顶天立地的英雄人物;二万五千里长征,又留下了多少取之不尽、用之不竭的精神力量。

那么,如此丰富深厚的历史内涵,又是如何浓缩到一篇只有56字的诗歌中的呢?下面,就让我们来共同赏析这首诗——《七律.长征》(教师板书课题:11七律.长征)二、话说长征根据学生课前收集的相关材料,教师梳理后(课件出示),引导学生讨论。

1、《金色的鱼钩》插图(问题:故事的主人公是谁?给你留下最深印象的是什么?他为什么要这样做?他的结局如何?你怎么看待他?)(学生:舍己为人、自我牺牲的精神)2、《丰碑》插图(问题:故事中的什么深深的打动了我们?这座丰碑是用什么铸就的?)(学生:紧密团结,顾全大局的精神)3、《飞夺泸定桥》插图(问题:在二十二勇士身上,我们学到了什么精神?)(学生:勇于战斗,无坚不摧的革命英雄主义精神)4、《倔强的小红军》插图(问题:你喜欢小战士的倔强么?在小战士的身上你又看到了什么?)(学生:乐于吃苦,不惧艰难的革命乐观主义精神)师:是啊!1934年10月,红军开始长征,北上抗日。

《七律长征》第二课时教学设计《七律·长征》第二课时教学设计教材分析:《七律·长征》是苏教版小学语文五年级下册第六单元中的一篇课文,是伟大领袖毛泽东在红军长征胜利结束时写下的一首律诗。

全诗生动地概述了红军二万五千里长征的艰难历程,字里行间讴歌了红军长征途中所表现出的大无畏的英雄气概和革命乐观主义精神。

感受中国工农红军在毛泽东的领导下战胜艰难险阻的大无畏精神和英勇豪迈气概,领略毛泽东作为诗人的豪情壮志,作为伟人的博大胸怀。

教学目标:1.掌握本课生字新词,理解“逶迤”、“磅礴”等词语的意思;理解诗句内容;有感情地朗读。

2.通过抓住重点词语反复诵读和品评诗句,借助多媒体视频,缩短学生与文本之间的距离,感受红军战士的伟大精神。

3.从字里行间体会红军在长征途中所表现出的大无畏的革命精神和英勇豪迈的气概。

教学重点:指导学生有感情的朗读课文,背诵课文,理解诗句的内容,体会诗句表达的思想感情。

教学难点:感受毛泽东及中国工农红军大无畏的革命精神和英勇豪迈的气概。

教学方法:1.情境教学法,利用图片,故事、视频等多媒体呈现,进行情感设置,激发学生情感上的共鸣。

2.文本赏析法,通过诵读、表述、感悟对文本进行解读,感悟写法,体会情感。

学习方法:自主探究,合作交流、朗读感悟,品味想象设计理念:本首律的内容距离学生的现实生活长达80多年之久,学生对长征这段历史比较陌生,理解起来有点难度,所以在教学时多采用多媒体,视频、图片等辅助教学,营造气氛,创设情境,激发学生的情感,拓展学生的知识面,带领学生走进那个艰难困苦的成征岁月,帮助学生感悟文本主题,实现语文教学的潜移默化。

课堂上让学生反复朗读诗句,研读感悟。

在研读文本时能自主质疑,交流、感悟红军的大无畏英雄气概和革命乐观主义精神。

并引领学生体会艰苦卓绝的长征,发扬长征精神。

教具准备:1.长征的照片、电影片段制作教学多媒体及课件。

2.学生查找的有关长征的资料。

教学过程:一、通过视频,导入新课1.播放电视剧《长征》片段。

新人教统编版小学六年级语文上册《七律长征》第2课时优质课教案教学目标1.有感情地诵读课文,背诵课文。

2.体会课文表达上的一些特点,学习作者抒发情感的方法。

抓住“远征难”“只等闲”等关键词,体会诗句描绘的典型画面,领悟“点面结合”的写法。

3.理解诗意,感受毛××及工农红军大无畏的革命精神和英勇豪迈的气概。

教学过程板块一复习旧知,导入新课1.对本课的生字组成的新词进行听写。

2.请学生概述上节课所学习的内容,适时指导口语表达。

3.全体同学大声朗读《七律·长征》这首诗,体会韵律和气势。

4.过渡:上节课我们学习了《七律·长征》这首诗的重点字词并整体感知了诗歌。

它是伟大的无产阶级革命家毛××在长征即将胜利之时,挥笔写下的一首壮丽的诗篇。

当时毛××是怀着怎样的心情写下这首诗的呢?这节课,我们就一起来品悟诗情,体验这场惊心动魄的行程。

板块二体会长征艰难,感悟红军精神1.全诗虽然仅有56个字,却向我们展示了长征路上的种种艰难险阻,学生再读诗句,并结合自己了解的课外知识,用红笔圈画出诗中描写红军在长征途中遇到的艰险经历。

2.同桌间交流自己找到的关键诗句和词语,并在全班汇报。

首联:红军/不怕/远征难,万水/千山/只等闲。

(1)学生范读,抓住关键词体会诗意,思考:红军在这二万五千里长征途中,遇到了哪些困难?从这句诗中的哪个词可以体会出来?从“万水千山”这个词可体会出来,说明红军长征路途中困难多、艰险多。

(2)指名读,读出长征的遥远与艰难。

(3)但是红军面对困难有退缩吗?抓住关键词说说他们是怎样对待困难的。

“只等闲”是指把困难当作平平常常的事。

“红军不怕”“只等闲”说明红军在长征路途中虽然困难重重,历经艰险,但他们一点都不怕,只是把困难当作平平常常的事。

(4)指名读、齐读这两句诗,读出感受。

教师强调第一句语气要坚决,充满信心;第二句后面轻读,读出把困难当作平常事的平淡语气。

《七律长征》教学设计(优秀6篇)《七律·长征》第二课时教学设计篇一教学目标1.学会本课生字、生词,理解诗句意思,背诵课文。

2.有感情地朗读课文,体会红军战士的革命英雄主义和革命乐观主义精神。

3.进一步培养学生的自学能力、搜集和处理信息的能力以及语文实践能力。

教学过程一、板书课题,释题导入1.以前你们学过不少古诗,今天我们一起来学习一首现代诗,它的作者是毛泽东。

(板书:七律·长征)2.齐读课题。

明白什么是七律吗?(每首八行,每行七个字)【设计意图:导入朴实,“七律”对学生来说并不熟悉,这个知识点需不需要传授,很多老师觉得困惑。

作为高年段学生,要与中学接轨,一定的讲述是必要的,但不深,可以让学生有个大概的印象。

】二、检查预习,交流资料1.对于长征,你了解多少?让学生用概括性的语言叙述,教师注意小结并引向长征的“难”。

2.出示长征路线图并介绍红军长征路线。

你们知道吗?红军长征途中经过大河有24条,险峻高山有18座。

还不只这些,整整12个月的漫漫征程中,每天天上有敌机轰炸,地面有几十万敌军的围追堵截。

听完这些,你觉得长征给你留下了什么印象?【设计意图:新课标提出:“要培养学生初步具备搜集信息和处理信息的能力。

”但在实践中往往成了信息的堆砌,教师要求学生用“概括性语言”实际培养了学生处理信息的能力。

此处的说资料、留印象为深入体会长征的“千难万险”奠定了坚实的基础。

】三、创设情境,把握诗境1.作为杰出的诗人、伟大的领袖,毛泽东何尝不知道长征途中的险恶重重?(课件出示毛泽东灯下写作情境,红军长征途中图片逐一展示)这是1935年9月的一个深夜,长征即将获得胜利,毛泽东坐在煤油灯下回首长征漫漫征程,他想到了这样的场景:翻越终年积雪的岷山、趟过水流湍急的大河、穿越茫茫无际的草地、血染大渡河上冰冷的铁链……诗人心潮激荡,挥笔写到——老师在悲壮、激昂的乐曲声中范读全诗。

2.这节课就让我们跟随诗人去追忆那难忘的场景(板书:追忆),感受伟人的情怀(板书:抒怀)。

5 七律•长征第二课时教案班级:_______ 课时:_______ 课型:______一、学情分析《七律•长征》是毛泽东在红军长征胜利前夕写下的一首旧体诗,为七言律诗。

教学时要指导学生借助注释了解诗歌大意,并通过借助资料、展开想象等方法体会诗句的情感,读出诗歌的气势,最终达到熟读成诵,感受红军大无畏的革命乐观主义精神。

二、教学目标1.借助诗歌的特点,朗读感悟诗句表达的意境。

背诵诗歌。

2.发挥想象,抓住写法理解情感。

感受红军革命乐观主义精神。

三、重点难点【教学重点】抓住重点字词,理解想象奇特的诗句。

了解诗歌的艺术概括性和夸张手法的运用。

感悟诗歌主题。

【教学难点】熟读成诵,体会“长征”的含义。

结合阅读链接,感受伟人的情怀。

四、教学过程(一)温故知新1.背诵古诗,体会诗歌中的情感。

2.视角回顾:出示图片,诗人是怎样描写这五幅画面的?朗读有关词语,对比体会。

(二)品析诗歌1.视角回顾:“红军不怕远征难,万水千山只等闲。

”(1)作用:总领全诗、高度概括、全篇纲领、奠定基调。

(2)“万水千山”突出长征中遇到过的艰难险阻。

“只等闲”表现出红军藐视困难、从容不迫的精神面貌。

充分显示出红军战士钢铁般的革命意志和大无畏的英雄气概,体现了红军战士不怕长征途中任何艰难险阻的精神。

(3)积累词语:万水千山、千辛万苦、山高水险……这些词语形容困难多、艰险多。

挑一个你喜欢的词语造句。

(4)朗读感悟:总体:高昂的语调、略快的节奏。

“不怕”:要读得坚定有力。

“万水千山”:音节略拖长,表现红军长征的漫长和艰辛。

“等闲”:音调略微舒缓。

(5)诗意:红军不怕远征的艰难,把历经千山万水的艰难困苦看作平平常常的事。

2.理解诗句:“五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。

”(1)观察两句诗的结构,对比发现:缩小夸张:故意将庞大的事物说得极小。

突出红军战士的豪情壮举。

“逶迤”“磅礴”形容山之高大蜿蜒。

(2)前半句:自然条件的险恶(夸张);后半句:红军战士的主观感受(对比)。

《七律长征》第二课时教学设计-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN《七律长征》第二课时教学设计教学过程:一、直接导入1.今天我们继续学习毛主席的《七律长征》(板书)。

2.请大家齐声朗读,读出气势。

二、理解诗意1.这首诗主要写什么?(引导学生说出长征非常艰难,但是红军不怕艰难)2.哪两句诗写出了这个意思,(红军不怕远征难,万水千山只等闲。

)万水千山远征。

一年的时间里,红军战士用双脚走过25000里长征路,并且每天都有敌人的飞机在天上侦察轰炸,每天都有几十万敌人在地面上围追堵截,但是红军怕吗你能读出这种感受吗3.毛主席仅用了56个字就写出了漫漫长征路,一路上走过的万水千山,在诗中向我们介绍了哪几处呢?默读全诗找一找诗中写了哪些山哪些水4.让我们走进诗中的山山水水。

先来看看这两句,(出示:五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸)画出自己不懂的地方(板书:逶迤磅礴)。

教师用范读引导学生体会诗句意思。

(听老师这样读更有味道)结合这两个词的偏旁想一想你能看见什么样的五岭什么样的乌蒙山?指两名同学来画一画,体现出上的特点。

这两处山在毛主席眼中像什么呢为什么把山比成细浪和泥丸呢?李白诗中说,“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”。

李白把瀑布夸大,是为了赞美瀑布的壮美,那么毛主席把山夸小是为了赞美什么呢?(赞美红军战士不畏艰难,渺视困难的精神)板书:只等闲。

李白的夸张是文人的浪漫,毛主席的夸张是革命家藐视困难的情怀。

5.请同学们自由读前四句指名读齐读。

6.红军长征经历了哪些水?读“金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。

”这两句诗实际上是写了长征中的两个经典故事,一个是巧渡金沙江,另一个是飞夺泸定桥。

7.教师讲巧渡金沙江:在金沙江南岸的崇山峻岭当中,敌人打起了如意算盘,想把红军消灭在这深山峡谷里面。

但是毛主席巧用了调虎离山之计,把敌人引到深山里面转圈,并且红军战士巧妙的利用敌人探子的渡船乘机过江,等敌人赶到时红军主力已消失得无影无踪了,这一仗打得漂亮,赢得轻松。

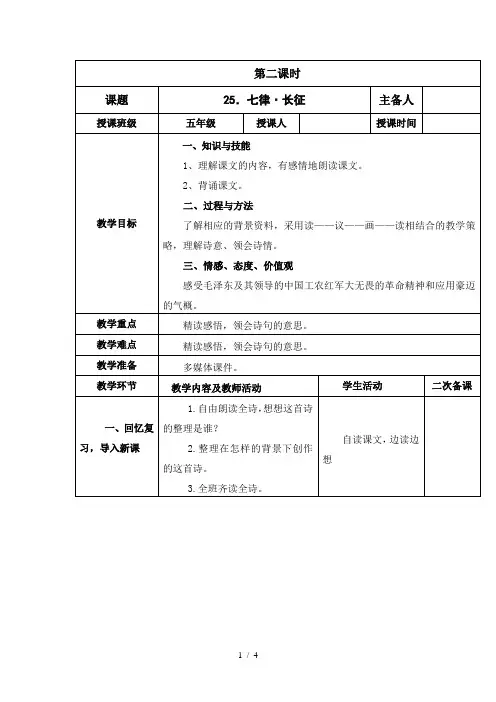

语文部编版六年级上册

第5课《七律·长征》第二课时教学设计

笑颜开。

三、课堂小结

本诗生动地描述了红军二万五千里长征的

艰难历程,主要写了腾越南五岭、急跨乌蒙

山、巧渡金沙江、飞夺泸定桥、喜踏岷山

雪、这几个细节,歌颂了红军不怕艰难困苦

的革命英雄主义气概和革命乐观主义精神。

板书

课后延伸 1. 长征:一九三四年十月间,中央红军主力从中央革命根据地出发作战略大转

移,经过福建、江西、广东、湖南、广西、

贵州、四川、云南、西康、甘肃、陕西等十

一省,击溃了敌人多次的围追和堵截,战胜

了军事上、政治上和自然界的无数艰险,行

军二万五千里,终于在一九三五年十月到达

陕北革命根据地。

2.你还会哪些毛泽东的诗词?

七律•人民解放军占领南京

毛泽东

钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江。

虎踞龙盘今胜昔,天翻地覆慨而慷。

宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王。

天若有情天亦老,人间正道是沧桑。

忆秦娥•娄山关

西风烈,长空雁叫霜晨月。

霜晨月,马蹄声碎,喇叭声咽。

雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。

从头越,苍山如海,残阳如血。

拓宽视野,增加知识。

《七律长征》(第二课时)教学设计一、教学目标:1、有感情地朗读课文,体会红军战士的革命英雄主义和革命乐观主义精神。

2.理解关键词的含义及其饱含的感情。

3.进一步培养学生的自学水平、搜集和处理信息的水平以及语文实践水平。

二、教学重点:理解长征中红军遇到的艰难险阻和战士们对待困难的态度,领会全诗的思想感情。

三、教学难点:感受毛泽东及其中国工农红军大无畏的英雄气概和革命乐观主义精神。

四、教学用具:多媒体五、教学过程:(一)、朗读诗歌,渐入诗境1、这是1935年9月的一个深夜,长征即将胜利,毛泽东坐在煤油灯下,回首走过的漫漫征途:腾越巍峨的山岭、渡过水流湍急的大河、穿越险象环生的草地,喜踏白雪皑皑的岷山……诗人心潮澎湃,激动万分地写道----(此时,老师在悲壮而又激荡的乐曲声中范读全诗)。

2、这节课,就让我们跟随诗人,一起重走长征路(板书:追忆),感受诗人的复杂心情(板书:抒怀)。

(1)、生自由读诗,读出节奏和停顿,读出感情和感悟。

(2)、指名读。

(教学意图:虽然在第一课时已经指导过朗读,但是,此时的音乐、背景、范读让学生仿佛看到了长征时的种种画面,让他们对诗人的情感有了更深的体会,此时再让他们读课文,就会有更深的感情体现在朗读中。

)(二)、再读诗歌,知晓“长征难”1、长征途中,红军翻过一座座的高山,又淌过一条条的大河,表示山水很多,作者用什么词?(万水千山)2、红军面对的除了万水千山的障碍,还有敌人的疯狂追击,每天天上有几十架敌机侦察轰炸,地下有几十万敌军围追堵截,面对这样的恶境,作者用哪个字概括?(难)3、你们说远征难,红军怕不怕?(用原诗回答:不怕!)4、诗中毛主席用哪个词进一步写出了红军战士不怕难,把万水千山看得很平常?(只等闲)5、指导朗读:红军不怕远征难,万水千山只等闲。

6、这首诗要赞颂的就是“红军不怕远征难,万水千山只等闲”的英雄气概,这两句是全诗的总领句,再读一遍。

(教学意图:要让学生能全面的理解诗歌的意境,就要抓住其中的关键词,从整体的情感上来把握本诗。

七律·长征第二课时教学设计一、教学目标本节课的教学目标是使学生能够:1.能够扎实地了解《七律·长征》的背景、写作背景和创作意义;2.能够通过分析句子结构和语言特点,深入阐释诗歌的抒情和感人之处;3.能够通过朗读诗歌、仿写和创作等方式,增强语感和表达能力。

二、课前准备1.了解本课课程目标;2.课前预习《七律·长征》的背景、写作背景和创作意义;3.所有学生提前准备一篇半个A4纸的解读《七律·长征》的作文,作为课前小组讨论的素材。

三、课堂实施3.1、预热环节1.5分钟:老师先简单复习上节课所学课文主题和重点;2.10分钟:用PPT上展示《七律·长征》图片,学生进行观察和联想,并就观察到的画面进行表述。

3.2、导入环节1.15分钟:小组讨论学生的解读作文,展示讨论结果并与全体同学进行分享;2.10分钟:介绍作者毛泽东和《七律·长征》的创作背景和历史背景,引出诗歌的主题和思想。

3.3、重点讲解环节1.20分钟:老师重点介绍《七律·长征》的句式结构和语言特点,并就其中的艺术形式和表现手法进行分析和解读;2.20分钟:学生根据所学内容,模仿《七律·长征》的艺术形式和表现手法,进行小组仿写。

3.4、巩固提高环节1.20分钟:学生展示小组仿写的成果,并互相点评和交流,力求提升语感和表达能力;2.10分钟:留出时间,学生现场进行小作文创作,以《我的长征》为题,要求文风简洁明了、语言优美流畅。

四、作业布置1.课后要求学生利用所学知识,对《七律·长征》这首诗进行进一步阐释和思考,完成200字的作文;2.要求学生对所写的作文进行反复修改和润色,力求语言表达更加优美和精炼。

五、教学反思针对本节课的教学活动,老师应做好充分的准备,使最终达到预期的教学目标。

同时,应积极倾听学生的诉求和建议,不断调整和改进教学方案,提升学生的参与度和工作效率。

《七律长征》第二课时教学设计

教学过程:

一、直接导入

1.今天我们继续学习毛主席的《七律长征》(板书)。

2.请大家齐声朗读,读出气势。

二、理解诗意

1.这首诗主要写什么(引导学生说出长征非常艰难,但是红军不怕艰难)2.哪两句诗写出了这个意思,(红军不怕远征难,万水千山只等闲。

)万水千山远征。

一年的时间里,红军战士用双脚走过25000里长征路,并且每天都有敌人的飞机在天上侦察轰炸,每天都有几十万敌人在地面上围追堵截,但是红军怕吗你能读出这种感受吗

3.毛主席仅用了56个字就写出了漫漫长征路,一路上走过的万水千山,在诗中向我们介绍了哪几处呢

默读全诗找一找诗中写了哪些山哪些水

4.让我们走进诗中的山山水水。

先来看看这两句,(出示:五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸)

画出自己不懂的地方(板书:逶迤磅礴)。

教师用范读引导学生体会诗句意思。

(听老师这样读更有味道)

结合这两个词的偏旁想一想你能看见什么样的五岭什么样的乌蒙山

指两名同学来画一画,体现出上的特点。

这两处山在毛主席眼中像什么呢为什么把山比成细浪和泥丸呢

李白诗中说,“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”。

李白把瀑布夸大,是为了赞美瀑布的壮美,那么毛主席把山夸小是为了赞美什么呢(赞美红军战士不畏艰难,渺视困难的精神)板书:只等闲。

李白的夸张是文人的浪漫,毛主席的夸张是革命家藐视困难的情怀。

5.请同学们自由读前四句指名读齐读。

6.红军长征经历了哪些水

读“金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。

”

这两句诗实际上是写了长征中的两个经典故事,一个是巧渡金沙江,另一个是飞夺泸定桥。

7.教师讲巧渡金沙江:在金沙江南岸的崇山峻岭当中,敌人打起了如意算盘,想把红军消灭在这深山峡谷里面。

但是毛主席巧用了调虎离山之计,把敌人引到深山里面转圈,并且红军战士巧妙的利用敌人探子的渡船乘机过江,等敌人赶到时红军主力已消失得无影无踪了,这一仗打得漂亮,赢得轻松。

战士们是什么样的心情呢

哪个字体现了喜悦是“暖”字。

不费一枪一弹,一兵一卒,就过江而去,你高兴吗请你读这句话,读出喜悦。

8.如果说巧渡金沙江充满着胜利的喜悦,那飞夺泸定桥就是一次血与火的考验。

请大家先看,这就是泸定桥(出示图片)

教师播放视频,讲解:面对13根光秃秃的铁索,二十二位勇士组成了敢死队,为了打通这条生命之道,硬是冲向了对岸。

看到这样的情景让我们再来读读这句诗,你读出了什么什么

环境凶险,战斗残酷,战士们视死如归,

9.小结:两场战斗,两种心情,一个喜悦,一个悲壮,一个智慧,一个勇敢,一个寒,一个暖,但是无论环境多么恶劣,在红军面前,也只是“只等闲”。

让我们再读这两句诗,指名读。

我听出了环境的恶劣,听出了对牺牲战士的缅怀。

三、朗诵升华

1.这样的山山水水,一路上还有很多,毛主席,只是选取了其中的几个代表。

一路上红军战士经过11个省,翻过18座大山,跨过24条大河,进行了380多次战斗,行程总计两万五千里。

他们爬过千里雪山,跨过茫茫草地终于在1935年10月即将走向胜利,每一位战士的脸上都洋溢着喜悦。

此时,毛主席登山回望,回顾一年来的长征历程,满怀豪情地写下了这首《七律长征》。

2.教师朗诵

3.引读:五岭逶迤算什么乌蒙磅礴算什么在我红军眼里不过是微微细浪,区区泥丸。

请全体男生起立,你们此时就是毛主席身后的男红军战士,让我们一起来朗诵这首《七律长征》。

金沙大渡算什么雪山草地算什么看我红军智勇双全,坚定乐观!所有女生起立,此刻你们就是毛主席身后的女红军战士,让我们一起来朗诵《七律长征》。

今年的10月1日是祖国70华诞,请让我们在这里对新中国的缔造者们致以最崇高的敬意。

作为建设祖国的接班人,我们将继承红军的长征精神,克服困难,勇往直前,坚定乐观,百折不挠。

请全体同学起立,让我们齐声朗诵——《七律长征》。

孩子们,从你们的朗诵中,我们听到了豪情万丈,这也正是毛主席诗词的特点。

无论是在艰苦的革命战争时期,还是在新中国建设时期,毛主席总是能用手中之笔赞美祖国山河,记录祖国前进的历程。

我们总能从他的诗作中感受到乐观向上的力量!请大家课后再来搜集一些毛主席诗词,读一读,品一品,背一背。