区域空间结构理论简介

- 格式:ppt

- 大小:1.09 MB

- 文档页数:27

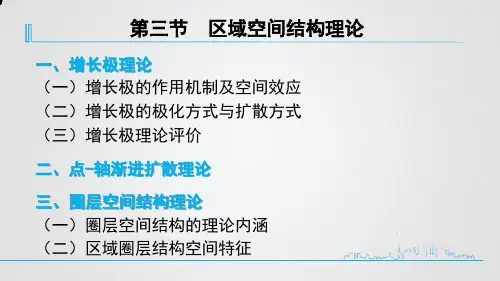

第三节区域空间结构理论一、增长极理论(一)增长极的作用机制及空间效应(二)增长极的极化方式与扩散方式(三)增长极理论评价二、点-轴渐进扩散理论三、圈层空间结构理论(一)圈层空间结构的理论内涵(二)区域圈层结构空间特征(一)增长极的作用机制及空间效应✓区域经济增长是不均衡的,经济增长首先出现在具有创新能力的行业及其所在的经济区位(空间),这个创新性行业的集聚点便是区域经济的增长极。

✓在产业发展方面:增长极通过与周围地区的经济技术联系而成为区域产业发展的组织核心。

✓在空间布局方面:增长极通过与周围地区的空间联系而成为支配区域经济空间分布与地域组合的重心。

(一)增长极的作用机制及空间效应✓增长极通过乘数效应、极化-扩散效应对区域经济产生影响。

✓新增长极的形成和旧增长极的衰落都会改变区域原有的产业结构和空间结构。

✓增长极对周围区域的经济发展会产生正负影响效果。

(二)增长极的极化方式与扩散方式✓1.极化效果:由于增长极主导产业的发展,具有相对利益,产生吸引力和向心力,使周围区域的劳动力、资金、技术等要素转移到核心地区,剥夺了周围区域的发展机会,使核心地区与周围区域的经济发展差距扩大。

✓原因:规模经济效应、集聚经济效应(二)增长极的极化方式与扩散方式✓2.扩散效果:扩散作用是由于核心地区的快速发展,通过产品、资本、技术、人才、信息的流动,对其他地区的促进、带动作用,提高其他地区的就业机会,增加农业产出,提高周围地区的边际劳动生产率和消费水平,引发周围地区的技术进步。

✓原因:中心的带动和促进作用、中心经济“外溢”作用、政府调节(二)增长极的极化方式与扩散方式✓极化作用和扩散作用是同时并存的复合过程。

✓极化方式有向心式极化、等级式极化、波状圈层式极化等。

✓扩散方式包括核心扩散、等级扩散、波状圈层式扩散和跳跃式扩散等。

(三)增长极理论评价✓增长极理论属于不平衡发展理论✓遵循的集聚经济规律✓区域规划和区域开发的重要政策工具✓“全国国土规划纲要”空间发展战略的重要思想。

第5章区域空间结构理论

区域空间结构理论是地理学中研究地理现象空间分布和相互关系的一种理论框架。

其核心是通过分析地理现象的空间分布特征和空间相互关系来揭示地理系统的结构和演化规律。

本文将探讨区域空间结构理论的基本概念、主要内容以及其在地理学研究中的应用。

区域空间结构理论的基本概念包括区域、空间结构、空间分异等。

区域是指具有一定地理范围和相对封闭性的空间单元,可以是城市、国家、地区等。

空间结构是指区域内各个地理要素之间的空间组织关系,包括各要素的分布和相互关系。

空间分异是指区域内不同地理要素之间的差异性或多样性,可以体现在空间分布上的不均匀性、集聚性等方面。

区域空间结构演进理论研究综述内容摘要:“空间”是人类进行社会经济活动的场所,是任何公共生活形式和权利动作的载体,经济发展推动区域空间结构的演进与成长。

本文通过对国内外区域空间演进理论的梳理,了解区域空间结构演变的规律、机制与手段,以期对我国区域空间结构转型和人口、资源与环境的可持续发展有所启示。

关键词:区域空间理论空间结构是人类各种经济活动在特定经济区域内的空间分布状态及空间组合形式,是政治、经济、社会、文化、生产、自然条件、工程技术和建筑空间的综合反映(肯堂、戴士根,2004)。

空间结构状态受到多种因素的影响。

对于空间结构的研究始于20世纪三四十年代的德国,之后这项研究在美国、瑞典、联邦德国获得了进一步的发展。

我国正处于城镇化、工业化的快速发展阶段,经济活动空间加快集聚。

通过对空间结构演进理论的梳理,了解区域空间结构演变的规律、机制与手段,可以更好地促进人口、资源与环境的可持续发展(段禄峰、张沛,2009)。

区域空间结构演进理论(一)古典区位理论古典区位理论以农业区位论、工业区位论、中心地理论(城市区位论)和市场区位论为代表,萌芽于资本主义商业、运输业大发展的18世纪,到20世纪上半期初步形成完整体系。

古典区位理论认为规模经济、运输成本和集聚效益是促进经济要素集聚的决定因素,产业、企业区位的选择过程和结果促进了空间结构的演变(张沛,2006)。

1.农业区位论。

1826年德国农业地理学家杜能(J.H.Thunen)出版了《孤立国对于农业及国民经济之关系》一书,提出了著名的农业区位论。

杜能通过分析农产品运输成本与利润的相关关系发现,农业土地利用类型和农业土地经营集约化程度,不仅取决于土地的天然特征,而且更重要的是依赖于其经济状况,其中特别取决于它到农产品消费地的距离。

他以城市为中心,按距离远近划成6个同心环带,从内向外依次的土地利用方式为精细城郊农业、林业、集约种植业、栅栏农业、粗放的三年轮作、牧业与粗放种植业,被称为“杜能环”(见图1)。

区域空间结构理论的形成与发展所谓区域空间结构理论就是研究区域内各种社会经济活动及其要素分布在空间上的组合特征及演变规律的理论,它是关于农业、工业、第三产业、城镇居民点区位的综合区位理论。

其研究问题的目标和着眼点不是要求得出各种单个社会经济事物和現象的最佳区位,而是各种客体在空间中的相互作用及相互关系,以及反映这种关系的客体和现象的空间集聚规模和集聚程度。

在强调区域各组成部分的相互关联性的同时,区域空间结构理论也强调各组成部分或现象之同的联结变化过程,亦即各种动态序列的瞬间反映。

通过对区域内各组成部分在空间中的位置及其各组成部分间的相互作用和相互关联性研究,组建合理的区域空间结构,以获得社会经济活动在空间上的帕累托最优。

从1826年杜能农业区位理论的创立到20世纪90年代区域空间结构理论的形成,我们对区域空间结构的研究大约可以划分为三个阶段:上世纪40年代中期以前的区位论研究阶段、二次世界大战以后到20 世纪90年代的区域经济的空间集聚和分异理论研究阶段和20 世纪90年代中期以后的空间经济学阶段。

一、区位理论研究区位论又称标准化理论或立地论(Location Theory或Standortlehre),主要包括农业区位论、工业区位论、中心地理论1/ 14和市场区位论等,是一些德国学者在19世纪初到20世纪50年代期间提出的。

1826年,杜能(J.H.VoThünen)依据资本主义农业生产与市场的关系,探索因地价不同而引起的农业生产布局在地域上的分带现象,创立了农业区位论,揭示了区域农业经济活动的空间分布规律,提出了一般区域农业布局法则与模式。

1909年和1914年,德国经济学家韦伯(A Weber)系统地研究工业区位问题,认为决定工业场所的三个区位因子是:运费、劳动力费用和聚集力,并基于区位因子体系,创立了工业区位理论。

后来又经美国经济学家胡佛(Edgar Hover)等人在考虑了更复杂的运输费用结构、生产投入替代物和规模经济后对工业区位论进行了完善。