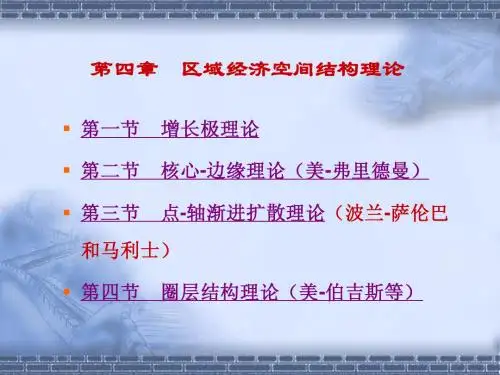

第四章 区域经济空间结构理论

- 格式:pptx

- 大小:3.44 MB

- 文档页数:39

第四章区域经济发展与产业结构一、名词解释1.区域经济发展:是指通过技术创新、产业结构升级以及社会进步实现区域经济发展质量的提高。

2 .区域产业结构:是指特定区域内各经济要素之间的比例关系。

3.配第克拉克定律:该定律是科林·克拉克于1940年在威廉·配第关于国民收入与劳动力流动之间关系学说的基础上提出的。

他通过对主要发达国家劳动力转移的实证研究,得出结论:随着经济的发展,随着人均国民收入水平的提高,劳动力首先由第一产业向第二产业转移,进而再向第三产业转移;从劳动力在三次产业之间的分布状况看,第一产业的劳动力比重逐渐下降,第二产业特别是第三产业劳动力的比重则呈现出增加的趋势4 库茨涅兹法则:美国著名经济学家西蒙库茨涅兹在他的著作《各国的经济增长》一书中,从国民收入和劳动力这两个方面,对伴随经济发展而出现的产业结构演变规律作了分析研究,并得出结论:第一,随着国民经济的发展,区域内第一产业实现的国民收入在整个国民收入中的比重,与第一产业劳动力在全部劳动力中的比重一样,处于不断下降之中。

第二,在工业化阶段,第二产业创造国民收入的比重及占用劳动力比重都会提高,其中前者上升的速度会快于后者。

在工业化后期特别是后工业化时期,第二产业的国民收入比重和劳动力比重会不同程度地下降。

第三,第三产业创造国民收入的比重及占用劳动力比重会持续地处于上升状态,其中在工业化中、前期阶段,其劳动力比重的上升速度会快于国民收入的比重。

5 霍夫曼定理:该定理是德国经济学家霍夫曼在193年提出的。

他揭示了一个国家或区域的工业化进程中工业结构演变的规律。

该定理的核心思想是:在工业化的进程中霍夫曼系数呈下降趋势。

(霍夫曼系数=消费资料工业的净产值/生产资料工业的净产值)6 地区主导产业:是指以地区资源优势为基础,能够代表区域经济发展方向,并且在一定程度上能够支撑、主宰区域经济发展的产业。

7 .区位商:是指一个地区特定部门的产值在地区工业总产值中所占的比重与全国该部门产值在全国工业总产值中所占比重之间的比值。

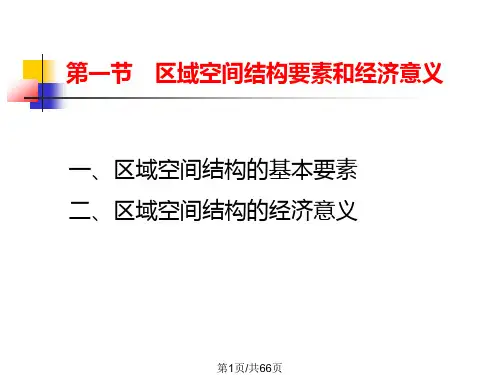

第四讲区域空间结构理论

区域空间结构理论是地理学中的一个重要理论框架,旨在分析和解释区域内部以及区域与区域之间的空间关系和特征。

本文将介绍区域空间结构理论的基本概念、发展背景以及核心观点。

区域空间结构理论最早在20世纪60年代由英国地理学家彼得·霍尔斯和格里菲斯·泰勒提出。

他们认为,区域是地理学研究的基本单位,区域内部的空间结构是由各种人文和自然因素相互作用而形成的。

区域空间结构理论有以下几个核心观点:

其次,区域内的空间结构是动态的。

区域内的人文和自然因素是相互作用的,会随着时间的推移不断变化。

这个观点突出了历史和时空背景对区域空间结构的重要影响。

第三,区域内的空间结构是多中心的。

霍尔斯和泰勒认为,一个区域内可能存在多个功能中心,不同的中心在空间上具有不同的重叠和互动关系。

这个观点反映了区域空间结构的复杂性和多样性。

第四,区域内的空间结构是等级的。

霍尔斯和泰勒认为,一个区域内不同地域单元之间存在一定的等级关系,一些核心地区会对周边地区产生影响和控制。

区域空间结构理论的发展受到了其他地理学家的进一步发展和完善。

例如,芬克尔斯坦提出了“核心-边缘”模型,认为区域内存在着一个核心区域和一个边缘区域,核心区域具有更高的经济和人口密度。

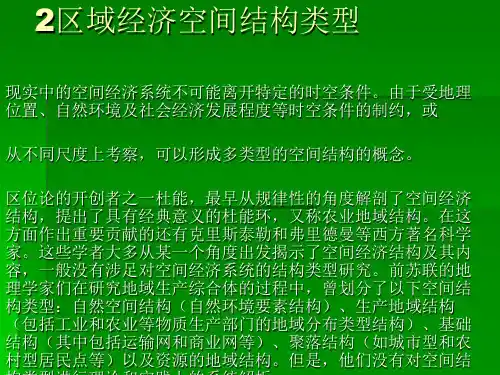

浅析区域经济空间结构理论与方法的回顾一、区域经济空间结构理论回顾1.区域经济空间结构理论的发展历史区域经济空间结构理论的发展经历了从19 世纪初至20 世纪40 年代的基于产业、企业的区位选择、空间行为和组织结构规律性研究阶段,和二次世界大战以后至20 世纪80 年代的区域总体空间结构与形态演化规律研究阶段,以及20 世纪80 年代以后的新空间经济学研究阶段。

研究重点从抽象的纯理论研究演变为从总体出发寻求各种经济主体在空间中的最优组合与分异的区域经济空间结构演化理论研究。

对于区域经济空间结构研究,经典区位论所揭示的区域经济活动的空间分布形态,基本上概括了区域经济空间分异的主要特征性规律,是当今区域经济空间结构演化的基础性理论。

区域经济空间结构演化理论是区域经济空间结构演化研究的主要理论,这些理论不仅可以为区域经济空间结构演化研究提供理论范式,也为区域经济空间结构研究提供有益的启示。

新空间经济学对经济活动的空间集聚和增长集聚的动力分析,为区域经济空间结构演化研究提供了新思路与方法。

2.农业区位论通过对资本主义农业生产与市场之间的联系,发现地价不同会对农业生产的整体规划带来不同的影响,根据这一现象创建了农业分区论这一方法。

其创始人是杜能,通过这一项创始,发现了很多农业经济活动的空间分布的一些有趣的现象,这项重要的发现不仅为土地问题的规划创造了一个新型的规划体系还为后来的空间理论起到很多的启蒙作用。

3.工业区位理论的创建在前两个世纪,制造业在欧洲国家的生活中占有很大的比重,不断考虑更适用于投入生产活动当中的工业区位生产结构体系,而工业区位理论就此应运而生。

是由韦伯提出的这一经典的区位理论概念,韦伯的重要理论中为人们考虑的非常之全面,通过对于替代物的投入对工业区进行了相关的完善,也通过在不断的分析与研究中对于生产成本的控制得到了一个相对非常有说服力的想法,通过对产品进行初步计算,将生产成本的最低点作为发展生产的基础。

第一章区域规划及其发展•一、区域的概念区域的定义—是地球表面上占有一定空间的、以不同的物质客体为对象的地域结构形式。

区域规划—在一定地域内对国民经济建设和空间布局的未来发展进行的总体战略部署区域规划的目的—发挥区域整体优势,达到人和自然的和谐共生,促使区域社会经济快速、稳定、协调和可持续发展区域规划的任务—根据规划区域的发展条件,从其历史、现状和发展趋势出发,明确规划区域社会经济发展的方向和目标,对区域社会经济发展和总体建设,包括土地利用、城镇建设、基础设施和公共服务设施布局、环境保护等方面做出总体部署,对生产性和非生产性的建设项目进行统筹安排,并提出实施政策按规划区域属性分类1、自然区区域规划:如流域规划(美国田纳西河流域规划)、沿海地带规划、海岛开发规划、湖区开发利用规划等。

2、经济区区域规划:如长江三角洲经济区规划、珠江三角洲经济区规划、经济技术开发区规划、东北经济协作区规划等。

3、行政区区域规划:如省域规划、市域规划、县域规划等。

4、社会区区域规划:如革命老区发展规划、甘南藏区发展规划等。

区域规划的特点规划工作的共同特点1.目的性:规划是为了未来制定明确的目标,并为实现这一目标而进行的一系列活动和建设的安排2.前瞻性:规划都是对未来的事情所做出的筹划3.动态性:人对未来的认识都是有局限的,因此针对未来的规划总是要随着认识的不断完善或情况的不断变化而做出调整•综合性1.规划内容广泛,涉及到区域内的各个部门和各个方面2.规划思维方法着重综合评价,综合分析论证,强调各部门之间、各地区之间的相互协调,弥补单一部门、专项论证的不足3.规划方案的决策是多方向、多目标、多方案比较的结果4.区域规划的工作队伍一般由多个专业、多个部门的人员组成•战略性1.规划时间跨度长,20—30年2.规划关注的是宏观的、全局性的、地区与地区之间需要协调的关键性的重大问题。

3.规划的指标具有较大的弹性。

4.规划的实施将对区域各方面发生深远影响•地域性(1)规划具有地方特色。