§14.6 双电层理论和ζ电势

- 格式:ppt

- 大小:438.00 KB

- 文档页数:9

第十三章 界面现象§13.1 表面张力及表面吉布斯自由能一、表面张力 在两相(特别是气-液)界面上,处处存在着一种张力,它垂直与表面的边界,指向液体方向并与表面相切。

把作用于单位边界线上的这种力称为表面张力,用γ 表示,单位是N ·m -1。

二、表面功与表面自由能温度、压力和组成恒定时,可逆使表面积增加dA 所需要对体系作的功,称为表面功。

用公式表示为:s W dA γ∂=,式中γ为比例系数,它在数值上等于当T ,p 及组成恒定的条件下,增加单位表面积时所必须对体系做的可逆非膨胀功。

B B B B ,,,,,,,,()()()()S V n S P n T V n T P n U H A G A A A Aγ∂∂∂∂====∂∂∂∂ ( 广义的表面自由能) 表面自由能考虑了表面功,热力学基本公式中应相应增加s dA γ一项,即由此可得:B BBB BBB BB B BBd d d d d d d d dA d d d d d d d s s s s U T S P V A dn H T S V P A dn S T P V A dn G S T V P A dn γμγμγμγμ=-++=+++=--++=-+++∑∑∑∑狭义的表面自由能定义:B ,,()p T n G Aγ∂=∂,表面吉布斯(Gibbs )自由能,单位:J ·m -2。

三、界面张力与温度的关系,,,,S B B A V n s T V n S A T γ⎛⎫∂∂⎛⎫=- ⎪ ⎪∂∂⎝⎭⎝⎭,,,,S B BA P n s T P n S A T γ⎛⎫∂∂⎛⎫=- ⎪ ⎪∂∂⎝⎭⎝⎭ 四、溶液的表面张力与浓度的关系对于纯液体,当温度、压力一定时,其表面张力一定。

但对于溶液,由于溶质的加入形成了溶液,表面张力发生变化。

这种变化大致有三种情况:A.表面张力随溶质浓度增大而升高如:NaCl 、KOH 、NH 4Cl 、KNO 3等无机盐类;B.表面张力随浓度增大而降低,通常开始降低较快而后减慢,如醇类、酸类、醛类、酮类等极性有机物;C.一开始表面张力急剧下降,到一定浓度后几乎不再变化,如含8个碳以上的有机酸盐、有机胺盐、磺酸盐等。

zeta电势

ZETA电位(Zetapotential)是指剪切面(ShearPlane)的电位,又叫电动电位或电动电势(ζ-电位或ζ-电势),是表征胶体分散系稳定性的重要指标。

目前测量Zeta电位的方法主要有电泳法、电渗法、流动电位法以及超声波法,其中以电泳法应用最广。

简介:由于分散粒子表面带有电荷而吸引周围的反号离子,这些反号离子在两相界面呈扩散状态分布而形成扩散双电层。

根据Stern双电层理论可将双电层分为两部分,即Stern层和扩散层。

Stern层定义为吸附在电极表面的一层离子(IHPorOHP)电荷中心组成的一个平面层,此平面层相对远离界面的流体中的某点的电位称为Stern电位。

稳定层(Stationarylayer)(包括Stern层和滑动面slippingplane以内的部分扩散层)与扩散层内分散介质(dispersionmedium)发生相对移动时的界面是滑动面(slippingplane),该处对远离界面的流体中的某点的电位称为Zeta电位或电动电位(ζ-电位),即Zeta电位是连续相与附着在分散粒子上的流体稳定层之间的电势差。

它可以通过电动现象直接测定。

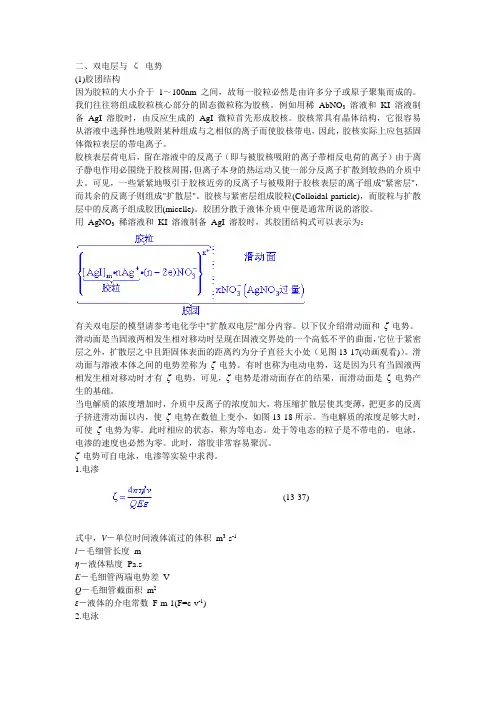

二、双电层与ζ电势(1)胶团结构因为胶粒的大小介于1~100nm 之间,故每一胶粒必然是由许多分子或原子聚集而成的。

我们往往将组成胶粒核心部分的固态微粒称为胶核。

例如用稀AbNO3溶液和KI 溶液制备AgI 溶胶时,由反应生成的AgI 微粒首先形成胶核。

胶核常具有晶体结构,它很容易从溶液中选择性地吸附某种组成与之相似的离子而使胶核带电,因此,胶核实际上应包括固体微粒表层的带电离子。

胶核表层荷电后,留在溶液中的反离子(即与被胶核吸附的离子带相反电荷的离子)由于离子静电作用必围绕于胶核周围,但离子本身的热运动又使一部分反离子扩散到较热的介质中去。

可见,一些紧紧地吸引于胶核近旁的反离子与被吸附于胶核表层的离子组成"紧密层",而其余的反离子则组成"扩散层"。

胶核与紧密层组成胶粒(Colloidal particle),而胶粒与扩散层中的反离子组成胶团(micelle)。

胶团分散于液体介质中便是通常所说的溶胶。

用AgNO3稀溶液和KI 溶液制备AgI 溶胶时,其胶团结构式可以表示为:有关双电层的模型请参考电化学中"扩散双电层"部分内容。

以下仅介绍滑动面和ζ电势。

滑动面是当固液两相发生相对移动时呈现在固液交界处的一个高低不平的曲面,它位于紧密层之外,扩散层之中且距固体表面的距离约为分子直径大小处(见图13-17(动画观看))。

滑动面与溶液本体之间的电势差称为ζ电势。

有时也称为电动电势,这是因为只有当固液两相发生相对移动时才有ζ电势,可见,ζ电势是滑动面存在的结果,而滑动面是ζ 电势产生的基础。

当电解质的浓度增加时,介质中反离子的浓度加大,将压缩扩散层使其变薄,把更多的反离子挤进滑动面以内,使ζ电势在数值上变小,如图13-18所示。

当电解质的浓度足够大时,可使ζ电势为零。

此时相应的状态,称为等电态。

处于等电态的粒子是不带电的,电泳,电渗的速度也必然为零。

实验7 电泳一、实验目的:(1)用电泳法测定氢氧化铁溶胶的ζ电势;(2)掌握电泳法测定ζ电势的原理和技术。

二、实验原理:1. 双电层理论溶胶是一个多相体系,其分散相胶粒的大小在1nm~1μm之间。

校核分子大多数是分子或原子的聚集体,它们选择性地吸附介质中的离子而带电。

介质中存在的与吸附离子电荷相反的称为反离子,其中有一部分因静电引力的作用于吸附离子一起紧密地吸附于校核表面,形成紧密层。

于是,校核、吸附离子和紧密层构成了胶粒。

而由于热扩散而分布于介质中的反粒子形成扩散层。

紧密层与扩散层交界处称为滑移面,滑移面与介质内部存在的电势差称为电动电势或ζ电势,它是衡量溶胶稳定性的重要参数2.电泳在外加电场下,胶体粒子在分散介质中定向移动的现象叫电泳。

利用电泳可胶粒的电泳以测定电动电势。

本实验是在一定的外加电场下,通过测定Fe(OH)3速度然后计算出ζ电位。

式中η,ε为测量温度下介质的粘度(Pa·s)和介电常数,取文献ζ=Kπηuε(U/l)值;u为胶粒电泳的相对移动速度(m·s-1);(U/l)为电位梯度(V·m-1),U为两电极间电位差(V);l为两电极间距离(m);K是与胶粒形状有关的常数,球形粒子为6,棒状粒子为4,对Fe(OH)溶胶K值为4。

实验中,测定电泳测定管中3胶体溶液界面在t(s)内移动的距离d(m),求得电泳速度u=d/t。

3.溶胶的制备:溶胶用水解凝聚法制备,制备过程中所涉及的化学反应过程如下:Fe(OH)3①在沸水中加入FeCl溶液:3FeCl3+3H2O Fe(OH)3+3HCl;会再与HCl反应:②溶胶表面的Fe(OH)3Fe(OH)3+HCl FeOCl+2H2O③FeOCl离解成FeO+和Cl-。

胶团结构为[Fe(OH)3]m.nFeO+.(n-x)Cl-]x+.xCl-在制备的溶胶中含有一些电解质,通常除了形成胶团所需要的电解质外,过多的电解质反而会破坏溶胶的稳定性,因此必须将溶胶净化。

双电层双电层的形成:当两相接触时,如果电子或离子等荷电粒子在两相中具有不同的电化学位,荷电粒子就会在两相之间发生转移或交换,界面两侧便形成符号相反的两层电荷,人们把界面上的这两个荷电层称为双电层。

如金属、溶液界面(M/L)两侧,若μM+>μM+(L),则荷电粒子发生转移,金属表面荷负点;反之,则金属表面荷正,这种双电层常称为离子双层。

尽管有时上述的离子双层并不存在,但金属与溶液界面间仍然会存在着电位差,无论是金属表面,还是溶液表面,都存在着偶极层。

由于偶极子正负电荷分隔开而形成的双电层,称为偶极双电层。

对任何一种金属而言,由于金属的电子会“溢出”金属表面形成双极子。

所以即使溶液一侧不存在偶极子层,但对金属与溶液的界面来说,这种偶极双层总是存在的。

此外,溶液中某一种离子有可能被吸附于电极与溶液界面上,形成一层电荷。

这层电荷又借助静电作用吸引溶液中同等数量的带相反电荷的离子而形成双电层,可称之为吸附双层。

这里应当注意:界面上第一层电荷的出现,靠的是静电力以外的其他化学与物理作用,而第二层电荷则是由第一层电荷的静电力引起的。

如果界面上有了吸附双层,当然也会产生一定大小的电位差。

金属与溶液界面的电位差系由上述的三种类型电位差的一部分或全部组成,但其中对电极反应速度有重大影响的,则主要是离子双层的电位差。

离子双层的形成有两种可能的情况。

一是在电极与溶液一旦接触后的瞬间自发形成的。

另一种情况,是在外电源作用下强制形成的双电层。

因为有的时候,当金属与溶液接触时,并不能自发地形成双电层。

如将纯汞(Hg)放入Kill溶液的界面上常常不能自发的形成双电层。

但是,如果将Hg电极与外电源负极连接,外电源就向Hg电极供应电子,在其电位达到K+还原电位之前,电极上不会发生电化学反应,因而此时Hg电极上有了多余的电子而带上负电。

这层负电荷吸引溶液中相同数量的正电荷(如K+),形成双电层。

双电层的结构模型:金属电极和溶液之间界面上形成的双电层,从结构上可以有离子双电层、表面偶极双电层和吸附双电层等三种类型。

64 扩散双电层理论和Zeta 电势胶体粒子的表面常因解离、吸附、极化、摩擦等原因而带电,分散介质则带反电荷,因此,在相界面上便形成了双电层。

胶体的这种结构决定了它的电学性质,并对其稳定性起着十分重要的作用。

本专题便来讨论胶体的双电层结构,并从中引出一个决定胶体电学性质和稳定性的重要指标——Zeta电势。

1.双电层模型1 Helmholtz 模型1879 年,Helmholtz 在研究胶体在电场作用下运动时,最早提出了一个双电层模型。

这个模型如同一个平板电容器,认为固体表面带有某种电荷,介质带有另一种电荷,两者平行,且相距很近,就像图64-1 所示。

图64-1 Helmholtz 双电层模型按照这个模型,若固体表面的电势为ψ 0 ,正、负电荷的间距为δ ,则双电层中的电势随间距直线下降,且表面电荷密度ζ 与电势ψ 0 的关系如下式表示εψ 0 ζ 64-1 δ式中ε 为介质的介电常数。

显然,这是一个初级双电层模型,它只考虑到带电固体表面对介质中反离子的静电作用,而忽视了反离子的热运动。

虽然,它对胶体的早期研究起过一定的作用,但无法准确地描述胶体在电场作用下的运动。

2 Gouy古依—Chapman 恰普曼模型由于Helmholtz 模型的不足,1910 和1913 年,Gouy 和Chapman 先后作出改进,提出了一个扩散双电层模型。

这个模型认为,介质中的反离子不仅受固体表面离子的静电吸引力,从而使其整齐地排列在表面附近,而且还要受热运动的影响,使其离开表面,无规则地分散在介质中。

这便形成如图64-2 所示的扩散双电层结构。

1 图64-2 Gouy—Chapman 扩散双电层模型他们还对模型作了定量的处理,提出了如下四点假设:①假设表面是一个无限大的平面,表面上电荷是均匀分布的。

②扩散层中,正、负离子都可视为按Boltzmanm 分布的点电荷。

③介质是通过介电常数影响双电层的,且它的介电常数各处相同。

1.ζ电位是界面双电层中的一个概念。

固体表面由于电离、离子吸附、离子取代、摩擦接触等各种原因带电,为保持电中性,会吸引溶液中带相反电荷的离子紧贴界面,并可随界面一起运动,这两层离子间的电势即为ζ电位。

2.电容(或电容量, Capacit ance)指的是在给定电位差下的电荷储藏量;记为C,国际单位是法拉(F)。

一般来说,电荷在电场中会受力而移动,当导体之间有了介质,则阻碍了电荷移动而使得电荷累积在导体上;造成电荷的累积储存,最常见的例子就是两片平行金属板。

也是电容器的俗称。

电容(或称电容量)是表征电容器容纳电荷本领的物理量。

我们把电容器的两极板间的电势差增加1伏所需的电量,叫做电容器的电容。

电容器从物理学上讲,它是一种静态电荷存储介质(就像一只水桶一样,你可以把电荷充存进去,在没有放电回路的情况下,刨除介质漏电自放电效应(电解电容比较明显,可能电荷会永久存在,这是它的特征),它的用途较广,它是电子、电力领域中不可缺少的电子元件。

主要用于电源滤波、信号滤波、信号耦合、谐振、隔直流等电路中。

一个电容器,如果带1库的电量时两级间的电势差是1伏,这个电容器的电容就是1法,即:C=Q/U 但电容的大小不是由Q(带电量)或U(电压)决定的,即:C=εS/4πkd 。

其中,ε是一个常数,S为电容极板的正对面积,d为电容极板的距离,k则是静电力常量。

常见的平行板电容器,电容为C=εS/d.(ε为极板间介质的介电常数,S为极板面积,d为极板间的距离。

)理论简介电容是指容纳电场的能力。

任何静电场都是由许多个电容组成,有静电场就有电容,电容是用静电场描述的。

一般认为:孤立导体与无穷远处构成电容,导体接地等效于接到无穷远处,并与大地连接成整体。

实际应用电子制作中需要用到各种各样的电容器,它们在电路中分别起着不同的作用。

液之间,有时被称为膨大了的胶束溶液。

但从本质上看,微乳状液不同于胶束的增溶,其差异表现在如下两个方面:(1)测定结果表明胶束比微乳状液的液滴更小,通常小于10nm,并且不限于球形结构。

(2)制备微乳状液时,除需要大量表面活性剂外,还需加辅助剂。

但是胶束溶液的表面活性剂的量只要超过临界胶束浓度以后,就可以形成胶束,并具有增溶能力。

从微观结构上说,微乳状液是极微小的油滴分散于介质中,形成水包油(O/W)型微乳状液,或极微小的水滴分散于油相中,形成油包水(W/O)型微乳状液,后来还发现,在特定的条件下微乳状液可由同一种类型转变为另一种类型。

在微乳液结构的转变过程中可形成一种水相和油相都是连续相,且相互交错在一起的二连续结构。

三、溶胶—凝胶法及其在生物材料中的应用溶胶—凝胶法是以金属有机或无机化合物溶液为原料,经水解、缩合反应生成的溶液中显示分散流动性的亚微米级超微粒溶胶,再将其与超微粒结合,形成外表层固化凝胶,再经过热处理而制成氧化物或其他化合物固定的方法。

基本过程是将酯类化合物或金属醇盐溶于一定温度下经过水解和缩聚反应而逐渐凝胶化,再经干燥烧结等处理制成所需材料。

溶胶—凝胶技术因为其温和的反应条件,为生物分子掺杂与其他基体提供了前提,在20世纪80年代人们就认识到利用溶胶—凝胶法可以将有机分子掺杂于机基质中,且保持掺杂物的物理和化学性质不变。

1990年Braun等利用溶胶—凝胶法将碱性磷酸酶(ALP)引入无机SiO2基质中,并制取了具有一定生物活性的材料,这一开创性的工作,为生物分子掺杂于Sol-Gel基质中带来了光明的前景。

自这以后,人们相继投入了大量精力进行广泛研究,经过努力,这一领域已经取得了一定的进展。

例如,Livage等运用溶胶-凝胶技术将鞭毛虫细胞抗原引入到SiO2凝胶网络中,在多孔凝胶中,细胞保持了其抗原性质,可望应用于诊断学。

在目前取得的成果中,主要是集中在将酶和蛋白质掺杂于溶胶—凝胶基质中。

双电层理论一.界面与相际一个相的表面叫作“界面”,界面的轮廓清晰,他的范围不会超过一原子层,可以看成是与另一相相互接触的表面。

相际:指两相之间,性质变化的区域,窄宽不等,其范围小之两个分子直径,大到数千个埃以上;其性质与两相中任意一相的本体性质都有所不同。

一个电极系统,也从在界面和相际,如图1-1所示。

相际内溶液的性质发生变化,质的表面吸附使C表>C本体相际建立;。

图1-1电极系统的相、相界和相际M-金属相;L-电解质溶液二.双电层的形成金属是由具有一定结合力的原子或离子结合而成的晶体。

晶体点阵上的质点离开点阵变成离子需要能量,需要外力做功。

任何一种金属与电解质溶液接触时,其界面上的原子(或离子)之间必然发生相互作用,形成双电层。

1.界面电荷层(1)当性质不同的相接触时,在相界面上形成了不同性质的电势差。

(2)出现电势差的原因是带电粒子或偶极子在界面层中的非均匀分布双电层:由于电极和溶液界面带有的电荷符号相反,故电极/溶液界面上的荷电物质能部分地定向排列在界面两侧。

2.界面电荷层的形成(1)自发形成的双电层金属电极与电解质溶液接触,可以自发形成双电层,也可以在外电源作用下强制形成双电层。

以如下电极反应为例:双电层的建立,引起电位差的变化,这种电位差变化对金属离子继续进入溶液有阻滞作用,相反有利于返回金属表面。

这两个相反的过程逐渐趋于速度相等的状态,即达到动态平衡,最终在相界面建立起稳定的离子双电层。

由此可以解释,在阴极保护中,如果利用外加直流电流或脉冲电流来改变双电层的带电状况,引起金属与介质之间的电位变化,使其电位差达到一个可以阻滞金属离子转入介质中的范围,进而使得被保护金属(阴极)的电化学反应降低甚至停止。

3.双电层的微分电容(1)微分电容概念理想极化电极作为平行板电容器处理,电容值为一常数,即(3-1)微分电容:引起电位微小变化时所需引入电极表面的电量,也表征了界面在电极电位发生微小变化时所具备的贮存电荷的能力。

详解在两种不同物质的界面上,正负电荷分别排列成的面层。

在溶液中,固体表面常因表面基团的解离或自溶液中选择性地吸附某种离子而带电。

由于电中性的要求,带电表面附近的液体中必有与固体表面电荷数量相等但符号相反的多余的反离子。

带电表面和反离子构成双电层。

双电层热运动使液相中的离子趋于均匀分布,带电表面则排斥同号离子并将反离子吸引至表面附近,溶液中离子的分布情况由上述两种相对抗的作用的相对大小决定。

根据O.斯特恩的观点,一部分反离子由于电性吸引或非电性的特性吸引作用(例如范德瓦耳斯力)而和表面紧密结合,构成吸附层(或称斯特恩层)。

其余的离子则扩散地分布在溶液中,构成双电层的扩散层(或称古伊层)。

由于带电表面的吸引作用,在扩散层中反离子的浓度远大于同号离子。

离表面越远,过剩的反离子越少,直至在溶液内部反离子的浓度与同号离子相等。

由于电荷分离而造成的固液两相内部的电位差,称为表面电势,通常用Ψ0表示。

若溶液中某离子的浓度直接影响固体的表面电势Ψ0,则该离子称为决定电势离子,例如AgI溶胶中的Ag+离子与I-离子。

溶液中的其他离子则称为不相干离子。

斯特恩层中吸附离子的电性中心构成斯特恩平面,它与溶液内部之间的电势差称为斯特恩电势,一般用Ψd表示。

在斯特恩层中电势自Ψ0近似直线地变化至Ψd。

除了吸附的反离子之外,还有一部分溶剂(水)偶极子也与带电表面紧密结合,作为整体一起运动。

因此在电动现象中固液两相发生相对运动时的滑动面是在斯特恩平面之外的溶液内某处。

此滑动面与溶液内部的电位差称为电动电势或ζ电势。

双电层中的电势变化如图所示。

按以上模型,ζ电势应比Ψd略低,但只要溶液中电解质浓度不是很高,可以认为二者近似相等。

双电层在扩散层中,电势随离表面距离的变化大致呈指数关系。

对于平的带电表面,若Ψ0不很高,则扩散层中的电势随离表面的距离x的变化可用下式表示:双电层式中κ的倒数称为双电层厚度,与溶液内部各种离子浓度(单位体积中的离子数目)及价数Zi有以下关系:式中e为电子电荷;ε为溶液的电容率;k为玻耳兹曼常数;T为热力学温度。