正确运用常见的修辞手法(借代、夸张)

- 格式:doc

- 大小:17.10 KB

- 文档页数:5

新课标《考试大纲》中对“正确运用常见的修辞手法”的表述包含两点重要的信息:一是命题的范围——“常见”,《考试大纲》明确指出了比喻、比拟、借代、夸张、对偶、排比、反复、设问和反问为常见的修辞手法;二是考查规律——“正确运用”,表明高考试题不直接考查名词术语(各修辞手法的概念),而是结合具体的语言环境进行考查,即要求考生对修辞手法进行判断、理解和正确运用。

从近年的高考试卷来看,该考点的命题主要有以下五个特点:一是从题型来看,多为主观表述题;二是从考查角度来看,主要包括准确判断修辞类型、正确理解修辞手法的作用和恰当运用修辞手法等;三是从命题方式来看,该考点一般不会单独设题,而是经常与语言文字运用的其他考点(如仿用、变换句式,语言表达准确、鲜明、生动等)结合在一起进行考查;四是从取材来看,主要选择那些描写、记叙或抒情性语段;五是从考查目的来看,注重考查考生的语言综合运用能力。

1.请在“思念”和“家园”中任选一个词,仿照下面的示例,写三个句子。

要求每个句子都使用比喻和比拟两种修辞手法,且三个句子的内容有内在联系。

示例春天像刚落地的娃娃,从头到脚都是新的,它生长着。

春天像小姑娘,花枝招展的,笑着,走着。

春天像健壮的青年,有铁一般的胳膊和腰脚,领着我们上前去。

【答案】示例一思念像一株刚萌发的幼苗,对外界探头探脑。

思念像一株小树,亭亭玉立的,生长着,伸展着。

思念像一棵枝丫横生的老槐树,狂舞着,张扬着,深深地根植在我的心中。

示例二家园像幼年时的摇篮,摇着我童年的梦,要我快快长大。

家园像青年时的屋舍,随时等我,随时欢迎我,任我逍遥,任我奔波。

家园像老年时的古宅,纵然有些残破,也让人心安,让人心有依托。

【解析】考生在解答此题时,要做到句式一致,还应特别注意每个句子都要用到比喻和比拟这两种修辞手法。

2.根据以下两种情境,以“微笑”为重点,运用比喻的修辞手法,分别扩展成不少于30个字的语段。

情境一:课堂上老师微笑情境二:病房里护士微笑【答案】示例一课堂上,老师的微笑像温暖的春风,吹散了我心头自卑的阴影,使我扬起生活和学习的风帆。

高考语文解题指导:正确使用常见的修辞手法(讲解含答案)正确使用常见的修辞手法“仿用、变换句式和修辞”是考纲要求的考点,但全国卷近几年未做单独考查。

为了做到有备无患,本书对本考点也做到了精讲精练,达到备考无盲区的复习目标。

常考修辞手法辨识及运用“正确使用常见的修辞手法”是《考试说明》中明确规定的考点。

修辞不但在“语言文字应用”中隐性考查,而且在阅读和写作中隐性考查,“修辞”是学好语文的基本素养之一,有必要对修辞进行专门研究,为同学们上这一课。

修辞的类型较多,分为常用的和非常用的,根据考查情况,下面只介绍九种常用的修辞手法。

一、9种修辞手法明鉴(一)比喻比喻是用另一本质不同而又有相似之处的事物作比方的一种修辞方式。

1.特点比喻有三个基本要素:本体——被比喻物,喻体——比喻物,比喻词——联系本体和喻体的词语。

但是有些比喻句中三者并不同时出现。

构成比喻的基础是:本体和喻体两个事物存在着相似之处,但一般说来,本体和喻体又须是本质上完全不同的两个事物。

2.分类可按内容分,也可按形式分,种类繁多,现举常用的几例。

(1)明喻明喻是用“像,如,似,若,似的,像……似的,如同……一样”等比喻词连接本体和喻体的比喻,是较明显的打比方,其连接本体喻体的比喻词就明确表示了两者的相似关系。

例如:骄傲像隔年的草根,冬天刚过去,就钻出一丝丝的嫩芽。

(2)暗喻暗喻是本体和喻体同时出现,它们之间在形式上是相合的关系。

喻词常由“是”“就是”“成了”“成为”“变成”等表判断的词语来充当。

暗喻又叫隐喻。

例如:生活是海洋。

(3)借喻借喻是本体和比喻词都不出现,直接由喻体来代替本体的比喻。

较之明喻和暗喻,借喻形式最为简短,喻体和本体的关系最为密切,因为本体不出现,借喻也是最隐蔽的比喻。

所以它的使用常借助于一定的语言环境,才使人易于理解。

例如:最可恨那些毒蛇猛兽,吃尽了我们的血肉。

一旦把它们消灭干净,鲜红的太阳照遍全球!“毒蛇猛兽”借喻那些压迫和剥削劳动人民的反动统治阶级,具体形象,爱憎分明。

高考复习之正确运用常见的修辞方法考查范围:《考试大纲》规定共考查8种修辞方法,即比喻、比拟、借代、夸张、对偶、排比、设问、反问。

考查方式:1、不考名词术语,重点考查判断修辞方法使用的优劣、正确理解修辞手法在语段(或篇章)中的作用和运用修辞方法进行表达的能力等等。

2、考查形式多样。

前些年修辞方法的考查以填空、选择、判断题型为主,而近年来更多地趋向于简答、仿写、补写题,明显不再考查修辞方法的辨认,而重在考查在语言环境中运用和理解修辞方法。

它也常和古诗文的阅读、现代文的阅读相结合,以简答题的方式出现。

一、比喻1.概念:比喻就是“打比方”。

即两种不同性质的事物,彼此有相似点,便用一事物来比方另一事物的一种修辞格。

2.结构:一般由三部分组成,即本体(被比喻的事物)、喻体(作比喻的事物)和比喻词(比喻关系的标志性词语)组成。

3.构成比喻必须具备的条件:(1)甲和乙必须是本质不同的事物,①同类相比。

例如:他长得很像他哥哥。

②表示猜度。

例如:他刚才好像出去了。

③表示想象。

例如:每当看到这条红领中,我就仿佛置身于天真灿漫的少年时节。

④表示举例的引词。

例如:本次考试很多同学的进步很大,像张三、李四等等。

〖牛刀小试〗:①–④是否运用了比喻这种修辞手法?理由是什么?(2)甲乙之间必须有相似点。

4.比喻的种类①明喻。

本体、喻体都出现,中间用比喻词“像、似、仿佛、犹如”等联结,有时后面还有“似的”“一样”等词语配合。

例如:叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙。

②暗喻。

本体、喻体都出现,中间用喻词“是”“成了”“变成”等联结,有时暗喻不用喻词。

例如:更多的时候,乌云四合,层峦叠嶂都成了水墨山水。

③借喻。

不出现本体,直接叙述喻体。

借喻的典型形式为甲代乙。

例如:忽如一夜春风来,千树万树梨花开。

④博喻。

连用几个比喻共同说明一个本体。

例如:雨最寻常的,一下就是三两天,可别恼。

看,像牛毛,像花针,像细丝,密密地斜织着。

家屋顶上全笼着一层薄烟。

“正确运用常见的修辞手法”考点的备考策略作者:王加林来源:《新高考·语文备考(高三)》2019年第01期“正确运用常见的修辞手法”是高考语文考试中的重要考点,考查的能力要求为E级(表达应用)。

从《考试说明》对“正确运用常见的修辞手法”的表述中可以看出考查的范围是“常见”,《考试说明》中明确指出七种常见的修辞手法:比喻、比拟、借代、夸张、对偶、排比、反复。

而“正确运用”则说明考查时要求考生结合具体的语言环境对所用的修辞进行理解、辨识和正确运用。

一、了解修辞题的考查要求2014年之前,在“语言文字运用”部分,全国各省市高考试题对修辞的考查以主观表达题的形式,且常和仿用句式进行综合考查。

如2012年全国新课标卷第17题,要求仿照示例,自选话题,另写两句话,要求使用拟人的修辞手法,句式与示例相同。

如2013年全国大纲卷第20题,要求仿照示例,自选话题,另写一句话,要求使用比喻的修辞手法,句式与示例相同。

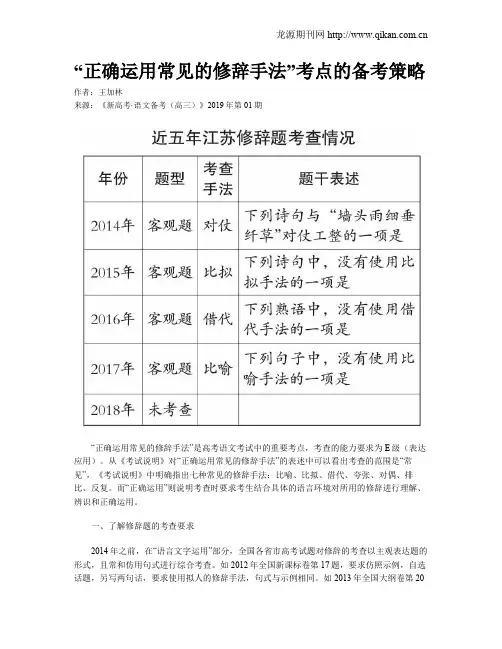

而近几年全国卷在“语言文字运用”部分却鲜有考查修辞,江苏卷的考查情形如何呢?请看下面的表格。

从上面表格中可以看出,2014年以后,修辞题依然是江苏卷考查频率较高的热点。

江苏卷改变主观题的形式而采用客观选择题的形式对修辞单独设题,分值稳定在3分,重点考查江苏《考试说明》规定七种修辞手法的熟练运用,如2014年考查对仗,2015年考查比拟,2016年考查借代,2017年考查比喻,命题材料由诗句、熟语到2017年的一般句子,备考时应注意把握常见的修辞在诗歌和一.般语句中的运用。

二、提升解题能力1.理解修辞手法准确理解判断修辞手法,是正确运用修辞的基础。

因此,需要吃透修辞概念,弄清各种修辞在运用形式上的表现,掌握修辞的特征和表达效果。

以2017年江苏卷第2题为例:例1:下列句子中,没有使用比喻手法的一项是()A.“一带一路”是我国为推动经济全球化而提出的一项互利共赢的倡议,它已成为推动全球经济转型升级、走出衰退困境的新引擎。

正确运用常见的修辞手法(夸张\对偶\排比)作者:柴海军来源:《作文周刊(高考版)》2010年第15期【考点阐述】高考语文《考试大纲》对本考点的表述为“正确运用常见的修辞手法(常见修辞手法:比喻、比拟、借代、夸张、对偶、排比、反复、设问、反问)”。

对这九种修辞手法中的“夸张、对偶、排比”三种手法的考查往往不单独设题。

除了在诗歌鉴赏或文学作品鉴赏中考查修辞手法的辨认和作用外,更着重考查修辞手法在具体语言环境中的运用(即根据规定的情境,运用一定的修辞手法或表达一定的思想感情,或表达对事物的认识),注重对考生综合表达能力的考查。

有与仿写结合的,有与连贯结合的等。

即使是单独考查修辞手法,也很少只考某一种修辞手法,而是将多种修辞手法放在一道试题中考查。

因此,题中所给材料,所设情境多来自于现实生活,与自然、社会、人生密切相关,近年来尤其如此。

因此,考生要正确理解和掌握《考试大纲》提出的九种修辞手法的基本概念及其特征,还应注意几种易混修辞的辨析。

除在语言运用题目中考查本考点外,在古典诗词鉴赏和现代文阅读中也有对本考点的考查____“鉴赏文学作品表达技巧”中修辞手法的运用效果。

这也应引起广大考生的注意。

【技法指导】夸张、对偶、排比这三种修辞手法及其各自的作用具体如下:1.夸张:对事物作合情合理的夸大或缩小的一种修辞手法。

如鲁迅《药》中写道:“……眼光正像两把刀,刺得老栓缩小了一半。

”该句使用了缩小夸张的修辞手法。

夸张的主要作用是:烘托气氛,增强联想,有利于突出事物的本质和特征,鲜明地表现出作者对事物的感情态度,给人以启示,增加语言的生动性,增强表达效果。

但要注意,运用夸张一定要合情合理。

如:(2010年高考语文浙江卷)7.某校学生会为使更多的同学体验“低碳”生活,接受“低碳”理念,决定组织同学参观世博园“零碳馆”。

请根据所提供的材料,拟写一份海报。

要求:只写海报的宣传鼓动内容;语言表达简明流畅,生动得体。

(100字左右)(材料略)完成这道试题,考生要注意在运用夸张时要合情合理。

语言文字运用--考点五正确运用常见的修辞手法考点五正确运用常见的修辞手法——准确辨识,掌握效果[考点要求]正确运用常见的修辞手法E级常见修辞手法:比喻、比拟、借代、夸张、对偶、排比、反复。

1.(2014·江苏)下列诗句与“墙头雨细垂纤草”对仗工整的一项是()A.水面风回聚落花B.数峰无语立斜阳C.楼上春容带雨来D.蝉曳残声过别枝答案 A解析先分析题干诗句,“墙头”是名词,“头”是对“墙”的补充;“雨”是名词,“细”补充说明了“雨”的状态;“垂”是动词;“纤草”是名词,且“纤”是形容词,说明了“草”的状态。

然后分析选项:A项“水面”对“墙头”,“风回”对“雨细”,“聚”对“垂”,“落花”对“纤草”,意义相称,词性相同,对仗工整;B、C、D三项中的“数峰无语”“雨来”“蝉曳残声”词性都与题干句不对仗。

试题评点该题考查正确运用常见的修辞手法的能力。

材料是古典诗句,有着浓浓的传统文化味道。

题型是选择题,这是江苏卷在语言表达运用中首次使用该题型。

考生可能搞不清对偶与对仗有怎样的严格的区别,但凭着厚实的古诗积淀,选对答案绝对没问题,因此,该题几乎无难度。

但正因如此,这个考题点可能以后不会再考到了。

2.(2015·江苏)下列诗句中,没有使用比拟手法的一项是()A.东风便试新刀尺,万叶千花一手裁。

B.浮萍破处见山影,小艇归时闻草声。

C.有情芍药含春泪,无力蔷薇卧晓枝。

D.唯有南风旧相识,偷开门户又翻书。

答案 B解析本题考查诗句的修辞手法——比拟(拟人和拟物)。

B项意为浮萍碎处,映现出远山的倒影;小船过时,听到划过草叶的声响。

是从视觉与听觉角度来写的,并未使用比拟手法。

A项意为春风试着用神奇的刀尺,精心剪裁出春天的红花绿叶。

“试”“裁”是人的动作,用了拟人。

C项说芍药花“含春泪”,“蔷薇”“卧晓枝”,把花写成美人,拟人。

D项一“偷”一“翻”,采用拟人手法,突出了南风这位旧相识的顽皮可爱。

试题评点该题是对2014年修辞手法题的继承。

正确运用常见的修辞手法(借代、夸张)

【解题技巧】

一、考点梳理

借代

1.概念:不直接说出要说的某人或某事物的本来名称,而是借用和它密切相关的名称来代替,这种修辞手法也叫作“换名”。

其中,用来代替的事物叫作借体,被代替的事物叫作本体。

借代即用借体代本体。

2.种类:(1)特征代本体。

如:大胡子凶神恶煞地吼叫着。

(2)材料代本体。

如:懒将白发对青铜。

(3)标志代本体。

如:谁料竟会落在“三道头”之类的手里呢,这岂不冤枉!(4)人名代著作。

如:我们要多读点鲁迅。

(5)绰号代本人。

例如:“芦柴棒”,去烧火!(6)专名代泛称。

如:一千个读者有一千个哈姆莱特。

(7)具体代抽象。

如:不拿群众一针一线。

(8)部分代整体。

如:吟罢低眉无写处,月光如水照缁衣。

3.作用:(1)形象生动、重点突出,如:那一对西装革履从前面慢悠悠地走过来。

(2)简洁、精练,如:公园里的长凳上坐着两个人,一个“马褂”,一个“西装”。

(3)灵活,不死板,给人以幽默感,如:从他的祖父到他,三代不捏锄

头柄了。

夸张

1.概念:夸张是为达到某种表达需要,对事物的形象、特征、作用、程度等方面着意扩大或缩小的修辞手法。

2.种类:(1)扩大夸张:故意把客观事物说得“大、多、高、强、深……”的夸张形式。

(2)超前夸张:在时间上把后出现的事物提前一步的夸张形式。

如:农民们都说:“看见这样鲜绿的苗,就嗅出白面包子的香味来了。

”(3)缩小夸张:故意把客观事物说得“小、少、低、弱、浅……”的夸张形式。

3.作用:(1)形象漫画化,使特点更显著。

(2)揭示事物本质,起强调作用。

(3)态度鲜明,有强烈的感情色彩。

二、答题方法

1.辨析技巧

借代:借代就是换称(即“换名”),因语境表达的需要,不用本体事物,而改换与本体相关的事物代替。

使用借代的手法时,必须抓住事物最典型的特征,对于所借代的事物一般应在一定的语言环境中有所交代。

另外,借代的借体和本体不能同时出现。

夸张:看表述与客观事物的原情况相比,是否有扩大、缩小或超前。

2.答题步骤

(1)审清题干要求。

尤其是要注意题干中要求修辞方面的信息点。

(2)有针对性地回答问题。

联系语言运用题的内容,确定具体使用了什么修辞手法。

(3)写出准确的答案。

根据题目提供的条件,在充分考虑内容和形式相对应的前提下,展开必要的想象,最后按要求表述出来。

3.常用的答题格式

一般性答题格式:运用了××的修辞手法,使“……”,或写出了(什么)(套修辞作用);表达了作者(怎样)的情感或给读者(怎样)的感受。

具体答题格式:(1)运用了夸张的修辞手法,突出了(什么事物)的(什么特点),烘托××气氛,加强渲染力,使(什么形象)更加?r明,使人印象深刻。

(2)运用了借代的修辞手法用,(什么)代(什么),使(被借代的)更加具体,生动表达了(什么感情或特点)。

【同步突击】

1.请写出以下各句中的借代词所代表的内容。

(1)她静静地在金黄的草地上坐着,脸上竟有彩霞的颜色。

(2)衣索比亚是个穷困的地方,到处都是褴褛的衣、光赤的脚。

(3)半生的漂泊与历练,使他练就了一双锐利的眼睛。

(4)昨晚,在沉睡的森林里,我彷?酚挚醇?了童年的那只风筝飞扬。

(5)我深深地感动于海的咆哮与无言……

(6)这条波光粼粼的彩带,流过几万里,流过几千个世纪。

(7)不停地敲打着、探听着,树医生始终不会退休。

(8)铁幕里的人民穷尽一生,无非只希望能看见飞翔的白鸽。

2.仿照下面的示例,自拟一个描写对象,写一组句子,要求所写句子使用夸张、比喻和拟人的修辞手法。

这满山遍野的桃花,开得热火朝天,惊天动地,是一幅立体的画,一首无声的诗,把青春挥洒得淋漓尽致。

答:

3.按要求在下文中的空白处填上适当的语句。

盛名冠中外,高格赛真金。

6月25日,91岁的美术大师吴冠中在依依不舍中①。

据悉,大师对身后事的遗愿极尽淡泊平静,要求不设灵堂,不挂挽联,不摆花圈,不开追悼会……

吴冠中对名利虽然淡泊,但对关乎艺术的问题,却一点都不随和。

近年来,他激烈地批评中国的美术水平和体制弊端。

认为中国当代艺术市场是“虚假的繁荣”,实际美术水

准“落后于非洲”,对文化课要求不高的大学艺术类专业只

能培养工匠培养不了艺术家,尤其是还极其尖刻地嘲讽了各级画院,“从中央到地方,养了②”,建议取消各级美协和画院。

吴冠中终生献身于美术,却对美术的价值和意义有着近乎苛刻的评价,比如他曾经从社会功能的角度强调,“③”。

绘画和杂文的社会功用是不好类比的,此论未必确然。

但相比于某些人的夸张和膨胀,吴冠中对自己的终生职业肯予如此保守的定位,这种内敛和自省的意识,弥足珍贵。

①用比喻的手法,表达“逝世”的意思:。

②用比喻的手法,表达“许多画不出画的画家”的意思:。

③用借代的手法,表达“很多画家不如一个杂文家”的意思:。

4.京剧《杜鹃山》中有一场“烤番薯”,“毒蛇胆”在山

下烧杀乡亲,雷刚不能下山搭救,他在篝火中烤一块番薯,番薯的香气使他想起乡亲们往日待他的恩情,唱道:“一块

番薯掰两半,曾受深恩三十年……”雷刚唱的“一块番薯掰两半”采用了何种修辞手法?其潜台词是什么?

答:。