中考数学复习专题知识讲座

- 格式:ppt

- 大小:90.00 KB

- 文档页数:14

关山初度尘未洗,策马扬鞭再奋蹄——优化复习策略,提升教学效果讲稿各位老师同仁,大家上午好!首先很感谢吴老师给我这个机会,进修学习给我提供这个平台,让我可以向大家学习,一起交流我们学校去年中考前的一些的措施和方法。

说实话星期一上午刚接到这个任务的时候我很忐忑,觉得自己无法胜任,在座的很多老师资历比我高,专业水平比我深,我没有勇气站在台上胡言乱语。

让我跟大家交流一下我们学校的一些做法,或许对大家会有帮助。

所以我今天斗胆在这里班门弄斧,由于时间仓促,这一周里学校事多课多,准备很不充分。

讲的不好的地方请大家海涵,讲的不对的地方请大家指正,谢谢大家!下面通过一个短视频开始我今天的话题。

我想这是多数老师的烦恼和困惑。

我们很卖力的教,恨不得使出浑身解数,只希望学生能如我们所愿掌握该掌握的知识,考出我们期待的成绩,然而理想很丰满,现实很骨感!都说教材是训练思维的重要载体,课堂是培养思维能力的主渠道。

然而无计可施,因为我们的现状是:学生学习缺乏兴趣和动力,课堂上学生睡觉、抄袭作业、做小动作、开小差,无精打采,完全找不到毕业班的紧张气氛;作业更是字迹潦草、错误连篇。

面对这样的一群学生我们不可避免的要接受全县倒二、倒三的残酷现实。

那么我们应该怎么办呢,“雄关漫道真如铁,而今迈步从头越”正如毛泽东的这句诗句,不管为了学生还是自己或是学校,我们必须正视现状并努力改变现状。

所以我们备课组四个成员开始撸起袖子埋头苦干。

章建跃博士认为,“三个理解”是教师专业发展的三大基石,教学质量的根本保证:理解数学----提高教学质量的前提,理解学生-----实现有效教学的基础,理解教学-----实施有效教学的关键。

所以我们首先必须理解学生。

一、分层教学前苏联赞科夫所说:“要求一律,就会压制个性,从而也就压制了学生的精神力量。

”当代世界著名心理学家和教育家霍华德•加德纳认为,每个人都或多或少具有8种智力,只是其组合和发挥程度不同。

著名心理学家奥苏泊尔曾提出成功的驱动力有三部分:一是认识内驱力,即获得知识解决问题为目的的内驱力;二是自我提高内驱力,即个人通过自己胜任能力和工作成就的提高来赢得相应的地位和自尊心的内驱力;三是附属内驱力,即以获得长者或集体的赞许为目的的内驱力。

中考数学重难点专题讲座第四讲 一元二次方程与二次函数前言前三讲,笔者主要是和大家探讨中考中的几何综合问题,在这一类问题当中,尤以第三讲涉及的动态几何问题最为艰难;几何问题的难点在于想象,构造,往往有时候一条辅助线没有想到,整个一道题就卡壳了;相比几何综合题来说,代数综合题倒不需要太多巧妙的方法,但是对考生的计算能力以及代数功底有了比较高的要求;中考数学当中,代数问题往往是以一元二次方程与二次函数为主体,多种其他知识点辅助的形式出现的;所以在接下来的专题当中,我们将对代数综合问题进行仔细的探讨和分析;一元二次方程与二次函数问题当中,纯粹的一元二次方程解法通常会以简单解答题的方式考察;但是在后面的中难档大题当中,通常会和根的判别式,整数根和抛物线等知识点结合,所以我们继续通过真题来看看此类问题的一般解法;第一部分 真题精讲例12010,西城,一模已知:关于x 的方程23(1)230mx m x m --+-=.⑴求证:m 取任何实数时,方程总有实数根;⑵若二次函数213(1)21=--+-y mx m x m 的图象关于y 轴对称.①求二次函数1y 的解析式;②已知一次函数222=-y x ,证明:在实数范围内,对于x 的同一个值,这两个函数所对应的函数值12y y ≥均成立;⑶在⑵条件下,若二次函数23y ax bx c =++的图象经过点(50)-,,且在实数范围内,对于x 的同一个值,这三个函数所对应的函数值132y y y ≥≥,均成立,求二次函数23=++y ax bx c 的解析式.思路分析本题是一道典型的从方程转函数的问题,这是比较常见的关于一元二次方程与二次函数的考查方式;由于并未说明该方程是否是一元二次方程,所以需要讨论M=0和M ≠0两种情况,然后利用根的判别式去判断;第二问的第一小问考关于Y 轴对称的二次函数的性质,即一次项系数为0,然后求得解析式;第二问加入了一个一次函数,证明因变量的大小关系,直接相减即可;事实上这个一次函数2y 恰好是抛物线1y 的一条切线,只有一个公共点1,0;根据这个信息,第三问的函数如果要取不等式等号,也必须过该点;于是通过代点,将3y 用只含a 的表达式表示出来,再利用132y y y ≥≥,构建两个不等式,最终分析出a 为何值时不等式取等号,于是可以得出结果.解析解:1分两种情况:当0m =时,原方程化为033=-x ,解得1x =, 不要遗漏∴当0m =,原方程有实数根.当0≠m 时,原方程为关于x 的一元二次方程,∵()()()222[31]4236930m m m m m m =----=-+=-△≥.∴原方程有两个实数根. 如果上面的方程不是完全平方式该怎样办再来一次根的判定,让判别式小于0就可以了,不过中考如果不是压轴题基本判别式都会是完全平方式,大家注意就是了综上所述,m 取任何实数时,方程总有实数根.2①∵关于x 的二次函数32)1(321-+--=m x m mx y 的图象关于y 轴对称,∴0)1(3=-m .关于Y 轴对称的二次函数一次项系数一定为0∴1=m .∴抛物线的解析式为121-=x y .②∵()()221212210y y x x x -=---=-≥,判断大小直接做差∴12y y ≥当且仅当1x =时,等号成立.3由②知,当1x =时,120y y ==.∴1y 、2y 的图象都经过()1,0. 很重要,要对那个等号有敏锐的感觉∵对于x 的同一个值,132y y y ≥≥,∴23y ax bx c =++的图象必经过()1,0.又∵23y ax bx c =++经过()5,0-,∴()()231545y a x x ax ax a =-+=+-. 巧妙的将表达式化成两点式,避免繁琐计算设)22(54223---+=-=x a ax ax y y y )52()24(2a x a ax -+-+=. ∵对于x 的同一个值,这三个函数所对应的函数值132y y y ≥≥均成立,∴320y y -≥,图7∴2(42)(25)0y ax a x a =+-+-≥.又根据1y 、2y 的图象可得 0a >, ∴24(25)(42)04a a a y a---=最小≥.a>0时,顶点纵坐标就是函数的最小值 ∴2(42)4(25)0a a a ---≤.∴2(31)0a -≤.而2(31)0a -≥.只有013=-a ,解得13a =. ∴抛物线的解析式为35343123-+=x x y .例22010,门头沟,一模 关于x 的一元二次方程22(1)2(2)10m x m x ---+=.1当m 为何值时,方程有两个不相等的实数根;2点()11A --,是抛物线22(1)2(2)1y m x m x =---+上的点,求抛物线的解析式; 3在2的条件下,若点B 与点A 关于抛物线的对称轴对称,是否存在与抛物线只交于点B 的直线,若存在,请求出直线的解析式;若不存在,请说明理由.思路分析第一问判别式依然要注意二次项系数不为零这一条件;第二问给点求解析式,比较简单;值得关注的是第三问,要注意如果有一次函数和二次函数只有一个交点,则需要设直线y=kx+b 以后联立,新得到的一元二次方程的根的判别式是否为零,但是这样还不够,因为y=kx+b 的形式并未包括斜率不存在即垂直于x 轴的直线,恰恰这种直线也是和抛物线仅有一个交点,所以需要分情况讨论,不要遗漏任何一种可能.解析:1由题意得[]22224(1)0m m ∆=---->()解得54m <210m -≠ 解得1m ≠± 当54m <且1m ≠±时,方程有两个不相等的实数根. 2由题意得212(2)11m m -+-+=-解得31m m =-=,舍 始终牢记二次项系数不为0 28101y x x =++3抛物线的对称轴是58x = 由题意得114B ⎛⎫-- ⎪⎝⎭, 关于对称轴对称的点的性质要掌握 14x =-与抛物线有且只有一个交点B 这种情况考试中容易遗漏 另设过点B 的直线y kx b =+0k ≠把114B ⎛⎫-- ⎪⎝⎭,代入y kx b =+,得14k b -+=-,114b k =- 114y kx k =+- 28101114y x x y kx k ⎧=++⎪⎨=+-⎪⎩ 整理得218(10)204x k x k +--+= 有且只有一个交点,21(10)48(2)04k k ∆=--⨯⨯-+= 解得6k =162y x =+ 综上,与抛物线有且只有一个交点B 的直线的解析式有14x =-,162y x =+例3已知P 3,m -和Q1,m 是抛物线221y x bx =++上的两点. 1求b 的值;2判断关于x 的一元二次方程221x bx ++=0是否有实数根,若有,求出它的实数根;若没有,请说明理由; 3将抛物线221y x bx =++的图象向上平移k k 是正整数个单位,使平移后的图象与x 轴无交点,求k 的最小值.思路分析 拿到题目,很多同学不假思索就直接开始代点,然后建立二元方程组,十分麻烦,计算量大,浪费时间并且可能出错;但是仔细看题,发现P,Q 纵坐标是一样的,说明他们关于抛物线的对称轴对称;而抛物线只有一个未知系数,所以轻松写出对称轴求出b; 第二问依然是判别式问题,比较简单;第三问考平移,也是这类问题的一个热点,在其他区县的模拟题中也有类似的考察;考生一定要把握平移后解析式发生的变化,即左加右减单独的x,上加下减表达式整体然后求出结果;解析1因为点P 、Q 在抛物线上且纵坐标相同,所以P 、Q 关于抛物线对称轴对称并且到对称轴距离相等.所以,抛物线对称轴3142b x -+=-=,所以,4b =. 2由1可知,关于x 的一元二次方程为2241x x ++=0.因为,24b ac =-=16-8=8>0.所以,方程有两个不同的实数根,分别是1122b xa -+==-+,2122b x a -==--. 3由1可知,抛物线2241y x x =++的图象向上平移k k 是正整数个单位后的解析式为2241y x x k =+++. 若使抛物线2241y x x k =+++的图象与x 轴无交点,只需22410x x k +++= 无实数解即可. 由24b ac =-=168(1)k -+=88k -<0,得1k >又k 是正整数,所以k 得最小值为2.例42010,昌平,一模已知抛物线2442y ax ax a =-+-,其中a 是常数.1求抛物线的顶点坐标;2若25a >,且抛物线与x 轴交于整数点坐标为整数的点,求此抛物线的解析式. 思路分析本题第一问较为简单,用直接求顶点的公式也可以算,但是如果巧妙的将a 提出来,里面就是一个关于X 的完全平方式,从而得到抛物线的顶点式,节省了时间.第二问则需要把握抛物线与X 轴交于整数点的判别式性质.这和一元二次方程有整数根是一样的.尤其注意利用题中所给25a >,合理变换以后代入判别式,求得整点的可能取值. 1依题意,得0a ≠,∴2442y ax ax a =-+-()()224422 2.a x x a x =-+-=--∴抛物线的顶点坐标为(2,2)-2∵抛物线与x 轴交于整数点,∴24420ax ax a -+-=的根是整数.∴2x == ∵0a >,∴2x = ∴2a是整数的完全平方数. ∵25a >, ∴25a <. 很多考生想不到这种变化而导致后面无从下手 ∴2a 取1,4, 当21a =时,2a =; 当24a =时,12a = . ∴a 的值为2或12. ∴抛物线的解析式为2286y x x =-+或2122y x x =-.例52010,平谷,一模已知:关于x 的一元二次方程()()21210m x m x -+--=m 为实数1若方程有两个不相等的实数根,求m 的取值范围;2在1的条件下,求证:无论m 取何值,抛物线()()2121y m x m x =-+--总过x 轴上的一个固定点;3若m 是整数,且关于x 的一元二次方程()()21210m x m x -+--=有两个不相等的整数根,把抛物线()()2121y m x m x =-+--向右平移3个单位长度,求平移后的解析式.思路分析本题第一问比较简单,直接判别式≥0就可以了,依然不能遗漏的是m -1≠0;第二问则是比较常见的题型.一般来说求固定点既是求一个和未知系数无关的X,Y 的取值.对于本题来说,直接将抛物线中的m 提出,对其进行因式分解得到y=mx -x -1x+1就可以看出当x=-1时,Y=0,而这一点恰是抛物线横过的X 轴上固定点.如果想不到因式分解,由于本题固定点的特殊性在X 轴上,也可以直接用求根公式求出两个根,标准答案既是如此,但是有些麻烦,不如直接因式分解来得快.至于第三问,又是整数根问题+平移问题,因为第二问中已求出另一根,所以直接令其为整数即可,比较简单.解:1()()22241m m m ∆=-+-=∵方程有两个不相等的实数根,∴0m ≠∵10m -≠,∴m 的取值范围是0m ≠且1m ≠.2证明:令0y =得()()21210m x m x -+--=.∴()()()()222121m m m x m m --±--±==--. ∴()()12221121211m m m m x x m m m -+--++==-==---, 这样做是因为已经知道判别式是2m ,计算量比较小,如果根号内不是完全平方就需要注意了∴抛物线与x 轴的交点坐标为()11001m ⎛⎫- ⎪-⎝⎭,,,, ∴无论m 取何值,抛物线()()2121y m x m x =-+--总过定点()10-,3∵1x =-是整数 ∴只需11m -是整数. ∵m 是整数,且01m m ≠≠,, ∴2m =当2m =时,抛物线为21y x =-.把它的图象向右平移3个单位长度,得到的抛物线解析式为()223168y x x x =--=-+总结 中考中一元二次方程与二次函数几乎也是必考内容,但是考点无非也就是因式分解,判别式,对称轴,两根范围,平移以及直线与抛物线的交点问题;总体来说这类题目不难,但是需要计算认真,尤其是求根公式的应用一定要注意计算的准确性;这种题目大多包涵多个小问;第一问往往是考验判别式大于0,不要忘记二次项系数为0或者不为0的情况;第2,3问基于函数或者方程对其他知识点进行考察,考生需要熟记对称轴,顶点坐标等多个公式的直接应用;至于根与系数的关系韦达定理近年来中考已经尽量避免提及,虽不提倡但是应用了也不会扣分,考生还是尽量掌握为好,在实际应用中能节省大量的时间;第二部分 发散思考思考1. 2010,北京中考已知关于x 的一元二次方程22410x x k ++-=有实数根,k 为正整数.1求k 的值;2当此方程有两个非零的整数根时,将关于x 的二次函数2241y x x k =++-的图象向下平移8个单位,求平移后的图象的解析式;3在2的条件下,将平移后的二次函数的图象在x 轴下方的部分沿x 轴翻折,图象的其余部分保持不变,得到一个新的图象.请你结合这个新的图象回答:当直线()12y x b b k =+<与此图象有两个公共点时,b 的取值范围. 思路分析去年中考原题,相信有些同学已经做过了.第一问自不必说,判别式大于0加上k 为正整数的条件求k 很简单.第二问要分情况讨论当k 取何值时方程有整数根,一个个代进去看就是了,平移倒是不难,向下平移就是整个表达式减去8.但是注意第三问,函数关于对称轴的翻折,旋转问题也是比较容易在中考中出现的问题,一定要熟练掌握关于对称轴翻折之后函数哪些地方发生了变化,哪些地方没有变.然后利用画图解决问题.思考22009,东城,一模已知:关于x 的一元二次方程222(23)41480x m x m m --+-+= 1若0,m >求证:方程有两个不相等的实数根;2若12<m <40的整数,且方程有两个整数根,求m 的值.思路分析本题也是整根问题,但是不像上题,就三个值一个个试就可以试出来结果;本题给定一个比较大的区间,所以就需要直接用求根公式来计算.利用已知区间去求根的判别式的区间,也对解不等式做出了考察.思考32009,海淀,一模已知: 关于x 的一元一次方程kx=x+2 ①的根为正实数,二次函数y=ax2-bx+kcc ≠0的图象与x 轴一个交点的横坐标为1.1若方程①的根为正整数,求整数k 的值;2求代数式akcab b kc +-22)(的值; 3求证: 关于x 的一元二次方程ax2-bx+c=0 ②必有两个不相等的实数根.思路分析本题有一定难度,属于拉分题目;第一问还好,分类讨论K 的取值即可;第二问则需要将k 用a,b 表示出来,然后代入代数式进行转化.第三问则比较繁琐,需要利用题中一次方程的根为正实数这一条件所带来的不等式,去证明二次方程根的判别式大于0.但是实际的考试过程中,考生在化简判别式的过程中想不到利用已知条件去套未知条件,从而无从下手导致失分.思考42009,顺义,一模. 已知:关于x 的一元二次方程22(21)20x m x m m -+++-=.1求证:不论m 取何值,方程总有两个不相等的实数根;2若方程的两个实数根12x x ,满足12211m x x m +-=+-,求m 的值.思路分析这一题第二问有些同学想到直接平方来去绝对值,然后用韦达定理进行求解,但是这样的话计算量就会非常大,所以此题绕过韦达定理,直接用根的判别式写出12x x ,,发现12x x ,都是关于m 的一次表达式, 做差之后会得到一个定值.于是问题轻松求解. 这个题目告诉我们高级方法不一定简单,有的时候最笨的办法也是最好的办法.第三部分 思考题解析思考1解析解:1由题意得,168(1)0k ∆=--≥.∴3k ≤.∵k 为正整数,∴123k =,,.2当1k =时,方程22410x x k ++-=有一个根为零;当2k =时,方程22410x x k ++-=无整数根;当3k =时,方程22410x x k ++-=有两个非零的整数根.综上所述,1k =和2k =不合题意,舍去;3k =符合题意.当3k =时,二次函数为2242y x x =++,把它的图象向下平移8个单位得到的图象的解析式为2246y x x =+-.3设二次函数2246y x x =+-的图象与x 轴交于A B 、两点,则(30)A -,,(10)B ,. 依题意翻折后的图象如图所示. 当直线12y x b =+经过A 点时,可得32b =; 当直线12y x b =+经过B 点时,可得12b =-. 由图象可知,符合题意的(3)b b <的取值范围为1322b -<<.思考2解析证明: []22=2(23)-4414884m m m m ---++()= 0,m > 840.m ∴+>∴方程有两个不相等的实数根;22(23)=(23)2m x m -±-±=∵方程有两个整数根,且m 为整数. 又∵12<m <40,252181.m ∴<+<∴ 59.356,.27,24.638,.2m m m =∴==∴==∴=∴m=24思考3解析解:由 kx=x+2,得k -1 x=2.依题意 k -1≠0.∴ 12-=k x . ∵ 方程的根为正整数,k 为整数,∴ k -1=1或k -1=2.∴ k1= 2, k2=3.2解:依题意,二次函数y=ax2-bx+kc 的图象经过点1,0,∴ 0 =a -b+kc, kc = b -a . ∴222222222a ab ab b a ab b a b a ab b a b akc ab b kc -+-+-=-+--=+-)()()( =.122-=--aab ab a 3证明:方程②的判别式为 Δ=-b2-4ac= b2-4ac.由a ≠0, c ≠0, 得ac ≠0.i 若ac<0, 则-4ac>0. 故Δ=b2-4ac>0. 此时方程②有两个不相等的实数 根.ii 证法一: 若ac>0, 由2知a -b+kc =0, 故 b=a+kc.Δ=b2-4ac= a+kc2-4ac=a2+2kac+kc2-4ac = a2-2kac+kc2+4kac -4ac =a -kc2+4ack -1.∵ 方程kx=x+2的根为正实数,∴ 方程k -1 x=2的根为正实数.由 x>0, 2>0, 得 k -1>0.∴ 4ack -1>0.∵ a -kc20,∴Δ=a -kc2+4ack -1>0. 此时方程②有两个不相等的实数根. 证法二: 若ac>0,∵ 抛物线y=ax2-bx+kc 与x 轴有交点,∴ Δ1=-b2-4akc =b2-4akc0.b2-4ac - b2-4akc=4ack -1.由证法一知 k -1>0,∴ b2-4ac> b2-4akc0.∴ Δ= b2-4ac>0. 此时方程②有两个不相等的实数根. 综上, 方程②有两个不相等的实数根.思考4解析1[]22(21)4(2)m m m ∆=-+-+-22441448m m m m =++--+90=> ∴不论m 取何值,方程总有两个不相等实数根2由原方程可得12(21)32m x +±==, ∴ 1221x m x m =+=-, -- ∴ 123x x -=又∵ 12211m x x m +-=+- ∴ 2311m m +=+- ∴ 4m = - 经检验:4m =符合题意. ∴ m 的值为4.。

专题二:新定义阅读型问题(学生版)★考点一:规律题型中的新定义◆典例一:定义: a是不为1的有理数,我们把称为a的差倒数.如:2的差倒数是=-1,-1的差倒数是= .已知a1=-,a2是a1的差倒数,a3是a2的差倒数,a4是a3的差倒数,…,依此类推,a2009=.◆典例二:古希腊数学家把1,3,6,10,15,21,…叫做三角形数,其中1是第一个三角形数,3是第二个三角形数,6是第三个三角形数,…,依此类推,第100个三角形数是__5_050__.★考点二:运算题型中的新定义◆典例一:对于两个不相等的实数a、b ,定义一种新的运算如下,a*b= (a+b>0),如: 3*2==,那么6*(5*4)= 1◆典例二:对于任意实数m,n,定义一种运算m※n=mn-m-n+3,等式的右边是通常的加减和乘法运算.例如:3※5=3×5-3-5+3=10.请根据上述定义解决问题:若a<2※x<7,且解集中有两个整数解,则a的取值范围是__4≤a<5__.★考点三:探索题型中的新定义◆典例一:设a,b是任意两个实数,用max{a,b}表示a,b两数中较大者,例如:max{-1,-1}=-1,max{1,2}=2,max{4,3}=4,参照上面的材料,解答下列问题:(1)max{5,2}=__5__,max{0,3}=__3__;(2)若max{3x+1,-x+1}=-x+1,求x的取值范围;(3)求函数y=x2-2x-4与y=-x+2的图象的交点坐标,函数y=x2-2x-4的图象如图1-1-2所示,请你在图中作出函数y=-x+2的图象,并根据图象直接写出max{-x+2,x2-2x+4}的最小值.◆典例二:定义:有一组邻边相等,并且它们的夹角是直角的凸四边形叫做等腰直角四边形.如图①,等腰直角四边形ABCD ,AB =BC ,∠ABC =90°. ①若AB =CD =1,AB ∥CD ,求对角线BD 的长. ②若AC ⊥BD ,求证:AD =CD .针对训练1. 定义一种新的运算:x *y =x +2y x ,如:3*1=3+2×13=53,则(2*3)*2=____.2. 如果三角形满足一个角是另一个角的3倍,那么我们称这个三角形为“智慧三角形”,下列各组数据中,能作为一个智慧三角形三边长的一组是( ) A .1,2,3 B .1,1, 2 C .1,1, 3D .1,2, 33. 我们定义:当m ,n 是正实数,且满足m +n =mn 时,就称P ⎝⎛⎭⎫m ,mn 为“完美点”,已知点A (0,5)与点B 都在直线y =-x +b 上,且B 是“完美点”,若C 也是“完美点”且BC =2,则点C 的坐标可以是( )A .(1,2)B .(2,1)C .(3,4)D .(2,4)4. 如果关于x 的一元二次方程ax 2+bx +c =0有两个实数根,且其中一个根为另一个根的2倍,则称这样的方程为“倍根方程”,以下关于倍根方程的说法,正确的是____(写出所有正确说法的序号). ①方程x 2-x -2=0是倍根方程;②若(x -2)(mx +n )=0是倍根方程,则4m 2+5m n +n 2=0;③若点(p ,q )在反比例函数y =2x的图象上,则关于x 的方程px 2+3x +q =0是倍根方程;④若方程ax 2+bx +c =0是倍根方程,且相异两点M (1+t ,s ),N (4-t ,s )都在抛物线y =ax 2+bx +c 上,则方程ax 2+bx +c =0的一个根为54.5. 若抛物线L :y =ax 2+bx +c (a ,b ,c 是常数,abc ≠0)与直线l 都经过y 轴上的一点P ,且抛物线L 的顶点Q 在直线l 上,则称此直线l 与该抛物线L 具有“一带一路”关系.此时,直线l 叫做抛物线L 的“带线”,抛物线L 叫做直线l 的“路线”.(1)若直线y =mx +1与抛物线y =x 2-2x +n 具有“一带一路”关系,求m ,n 的值;(2)若某“路线”L 的顶点在反比例函数y =6x的图象上,它的“带线”l 的表达式为y =2x -4,求此“路线”L 的表达式;(3)当常数k 满足12≤k ≤2时,求抛物线L :y =ax 2+(3k 2-2k +1)x +k 的“带线”l 与x 轴,y 轴所围成的三角形的面积的取值范围.1.考点解析所谓“新定义”型问题,主要是指在问题中定义了中学数学中没有学过的一些概念、新运算、新符号,要求学生读懂题意并结合已有知识、能力进行理解,根据新定义进行运算、推理、迁移的一种题型.2.考点分类:考点分类见下表考点分类考点内容考点分析与常见题型常考热点三角形三角形的性质与定理一般考点二次函数结合高中二次函数的内容冷门考点圆圆,曲线的新定义【方法点拨】“新定义型专题”关键要把握两点:一是掌握问题原型的特点及其问题解决的思想方法;二是根据问题情景的变化,通过认真思考,合理进行思想方法的迁移.一、中考题型分析“新定义”型问题成为近年来中考数学压轴题的新亮点.在复习中应重视学生应用新的知识解决问题的能力。

中考数学复习专题讲座:动点型问题(建立动点问题的函数解析式(或函数图像)、动态几何型压轴题)一、中考专题诠释所谓“动点型问题”是指题设图形中存在一个或多个动点,它们在线段、射线或弧线上运动的一类开放性题目.解决这类问题的关键是动中求静,灵活运用有关数学知识解决问题.“动点型问题” 题型繁多、题意创新,考察学生的分析问题、解决问题的能力,内容包括空间观念、应用意识、推理能力等,是近几年中考题的热点和难点。

二、解题策略和解法精讲解决动点问题的关键是“动中求静”.从变换的角度和运动变化来研究三角形、四边形、函数图像等图形,通过“对称、动点的运动”等研究手段和方法,来探索与发现图形性质及图形变化,在解题过程中渗透空间观念和合情推理。

在动点的运动过程中观察图形的变化情况,理解图形在不同位置的情况,做好计算推理的过程。

在变化中找到不变的性质是解决数学“动点”探究题的基本思路,这也是动态几何数学问题中最核心的数学本质。

三、中考考点精讲考点一:建立动点问题的函数解析式(或函数图像)函数揭示了运动变化过程中量与量之间的变化规律,是初中数学的重要内容.动点问题反映的是一种函数思想,由于某一个点或某图形的有条件地运动变化,引起未知量与已知量间的一种变化关系,这种变化关系就是动点问题中的函数关系.(一)应用勾股定理建立函数解析式(或函数图像)例1 (2012•嘉兴)如图,正方形ABCD的边长为a,动点P从点A出发,沿折线A→B→D→C→A的路径运动,回到点A时运动停止.设点P运动的路程长为长为x,AP 长为y,则y关于x的函数图象大致是()A.B.C.D.思路分析:根据题意设出点P运动的路程x与点P到点A的距离y的函数关系式,然后对x从0到2a+2a时分别进行分析,并写出分段函数,结合图象得出答案.解:设动点P按沿折线A→B→D→C→A的路径运动,∵正方形ABCD的边长为a,∴BD=a,则当0≤x<a时,y=x,当a≤x<(1+)a时,y=,当a(1+)≤x<a(2+)时,y=,当a(2+)≤x≤a(2+2)时,y=a(2+2)﹣x,结合函数解析式可以得出第2,3段函数解析式不同,得出A选项一定错误,根据当a≤x<(1+)a时,函数图象被P在BD中点时,分为对称的两部分,故B选项错误,再利用第4段函数为一次函数得出,故C选项一定错误,故只有D符合要求,故选:D.点评:此题主要考查了动点问题的函数图象问题;根据自变量不同的取值范围得到相应的函数关系式是解决本题的关键.对应训练1.(2012•内江)如图,正△ABC的边长为3cm,动点P从点A出发,以每秒1cm的速度,沿A→B→C的方向运动,到达点C时停止,设运动时间为x(秒),y=PC2,则y关于x的函数的图象大致为()A.B.C.D.(二)应用比例式建立函数解析式(或函数图像)例2 (2012•攀枝花)如图,直角梯形AOCD的边OC在x轴上,O为坐标原点,CD垂直于x轴,D(5,4),AD=2.若动点E、F同时从点O出发,E点沿折线OA→AD→DC 运动,到达C点时停止;F点沿OC运动,到达C点是停止,它们运动的速度都是每秒1个单位长度.设E 运动秒x 时,△EOF 的面积为y (平方单位),则y 关于x 的函数图象大致为( )A .B .C .D .思路分析: 首先根据点D 的坐标求得点A 的坐标,从而求得线段OA 和线段OC 的长,然后根据运动时间即可判断三角形EOF 的面积的变化情况. 解:∵D (5,4),AD=2. ∴OC=5,CD=4 OA=5 ∴运动x 秒(x <5)时,OE=OF=x , 作EH ⊥OC 于H ,AG ⊥OC 于点G , ∴EH ∥AG ∴△EHO ∽△AGO即:∴EH=x∴S △EOF =OF •EH=×x ×x=x 2,故A 、B 选项错误;当点F 运动到点C 时,点E 运动到点A ,此时点F 停止运动,点E 在AD 上运动,△EOF 的面积不变,点在DC 上运动时,如右图, EF=11﹣x ,OC=5∴S △EOF =OC •CE=×(11﹣x )×5=﹣x+是一次函数,故C 正确,故选C .点评:本题考查了动点问题的函数图象,解题的关键是根据动点确定分段函数的图象.对应训练2.(2012•贵港)如图,Rt△ABC的内切圆⊙O与AB、BC、CA分别相切于点D、E、F,且∠ACB=90°,AB=5,BC=3,点P在射线AC上运动,过点P作PH⊥AB,垂足为H.(1)直接写出线段AC、AD及⊙O半径的长;(2)设PH=x,PC=y,求y关于x的函数关系式;(3)当PH与⊙O相切时,求相应的y值.(三)应用求图形面积的方法建立函数关系式例3 (2012•桂林)如图,在△ABC中,∠BAC=90°,AB=AC=6,D为BC的中点.(1)若E、F分别是AB、AC上的点,且AE=CF,求证:△AED≌△CFD;(2)当点F、E分别从C、A两点同时出发,以每秒1个单位长度的速度沿CA、AB运动,到点A、B时停止;设△DEF的面积为y,F点运动的时间为x,求y与x的函数关系式;(3)在(2)的条件下,点F、E分别沿CA、AB的延长线继续运动,求此时y与x的函数关系式.思路分析:(1)利用等腰直角三角形的性质得到∠BAD=∠DAC=∠B=∠C=45°,进而得到AD=BD=DC,为证明△AED≌△CFD提供了重要的条件;(2)利用S四边形AEDF=S△AED+S△ADF=S△CFD+S△ADF=S△ADC=9 即可得到y与x之间的函数关系式;(3)依题意有:AF=BE=x﹣6,AD=DB,∠ABD=∠DAC=45°得到∠DAF=∠DBE=135°,从而得到△ADF≌△BDE,利用全等三角形面积相等得到S△ADF=S△BDE从而得到S△EDF=S△EAF+S△ADB即可确定两个变量之间的函数关系式.解:(1)证明:∵∠BAC=90° AB=AC=6,D为BC中点∴∠BAD=∠DAC=∠B=∠C=45°∴AD=BD=DC (2分)∵AE=CF∴△AED≌△CFD(2)解:依题意有:FC=AE=x,∵△AED≌△CFD∴S四边形AEDF=S△AED+S△ADF=S△CFD+S△ADF=S△ADC=9∴∴;(3)解:依题意有:AF=BE=x﹣6,AD=DB,∠ABD=∠DAC=45°∴∠DAF=∠DBE=135°∴△ADF≌△BDE∴S△ADF=S△BDE∴S△EDF=S△EAF+S△ADB=∴.点评:本题考查了等腰直角三角形的性质及全等三角形的判定与性质,考查的知识点虽然不是很多但难度较大.对应训练3.(2012•桂林)如图,在边长为4的正方形ABCD中,动点P从A点出发,以每秒1个单位长度的速度沿AB向B点运动,同时动点Q从B点出发,以每秒2个单位长度的速度沿BC→CD方向运动,当P运动到B点时,P、Q两点同时停止运动.设P点运动的时间为t,△APQ的面积为S,则S与t的函数关系的图象是()A.B.C.D.考点二:动态几何型压轴题点动、线动、形动构成的问题称之为动态几何问题. 它主要以几何图形为载体,运动变化为主线,集多个知识点为一体,集多种解题思想于一题. 这类题综合性强,能力要求高,它能全面的考查学生的实践操作能力,空间想象能力以及分析问题和解决问题的能力.动态几何特点----问题背景是特殊图形,考查问题也是特殊图形,所以要把握好一般与特殊的关系;分析过程中,特别要关注图形的特性(特殊角、特殊图形的性质、图形的特殊位置。

中考数学复习专题讲座三:开放性问题一、中考专题诠释开放型问题是相对于有明确条件和明确结论的封闭型问题而言的,它是条件或结论给定不完全、答案不唯一的一类问题.这类试题已成为近年中考的热点,重在考查同学们分析、探索能力以及思维的发散性,但难度适中.根据其特征大致可分为:条件开放型、结论开放型、方法开放型和编制开放型等四类.二、解题策略与解法精讲解开放性的题目时,要先进行观察、试验、类比、归纳、猜测出结论或条件,然后严格证明;同时,通常要结合以下数学思想方法:分类讨论,数形结合,分析综合,归纳猜想,构建数学模型等。

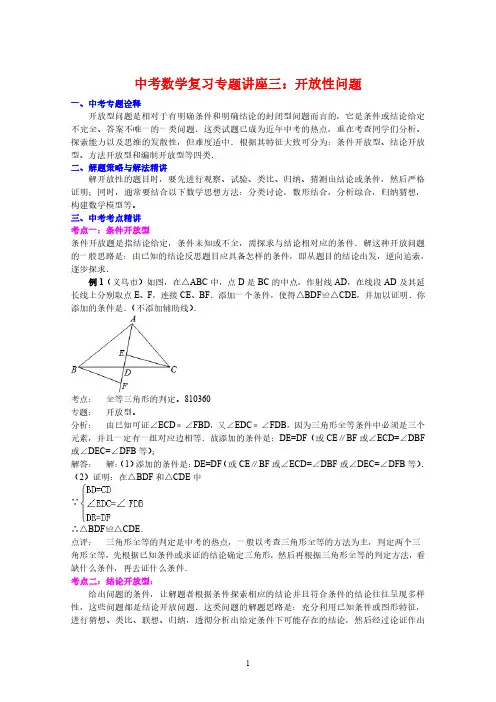

三、中考考点精讲考点一:条件开放型条件开放题是指结论给定,条件未知或不全,需探求与结论相对应的条件.解这种开放问题的一般思路是:由已知的结论反思题目应具备怎样的条件,即从题目的结论出发,逆向追索,逐步探求.例1(义乌市)如图,在△ABC中,点D是BC的中点,作射线AD,在线段AD及其延长线上分别取点E、F,连接CE、BF.添加一个条件,使得△BDF≌△CDE,并加以证明.你添加的条件是.(不添加辅助线).考点:全等三角形的判定。

810360专题:开放型。

分析:由已知可证∠ECD﹦∠FBD,又∠EDC﹦∠FDB,因为三角形全等条件中必须是三个元素,并且一定有一组对应边相等.故添加的条件是:DE=DF(或CE∥BF或∠ECD=∠DBF 或∠DEC=∠DFB等);解答:解:(1)添加的条件是:DE=DF(或CE∥BF或∠ECD=∠DBF或∠DEC=∠DFB等).(2)证明:在△BDF和△CDE中∵∴△BDF≌△CDE.点评:三角形全等的判定是中考的热点,一般以考查三角形全等的方法为主,判定两个三角形全等,先根据已知条件或求证的结论确定三角形,然后再根据三角形全等的判定方法,看缺什么条件,再去证什么条件.考点二:结论开放型:给出问题的条件,让解题者根据条件探索相应的结论并且符合条件的结论往往呈现多样性,这些问题都是结论开放问题.这类问题的解题思路是:充分利用已知条件或图形特征,进行猜想、类比、联想、归纳,透彻分析出给定条件下可能存在的结论,然后经过论证作出取舍.例2(宁德)如图,点E、F分别是AD上的两点,AB∥CD,AB=CD,AF=DE.问:线段CE、BF有什么数量关系和位置关系?并加以证明.考点:全等三角形的判定与性质;平行线的性质;平行线的判定与性质。

中考数学思想方法专题复习之二:注意问题间的联系1.(1)如图(1),已知△ABC,以AB、AC为边向△ABC外做等边△ABD和等边△ACE,连接BE,CD.请画出图形,并证明:BE=CD;(2)如图(2),已知△ABC,以AB、AC为直角边向外做等腰直角三角形ABD和ACE.连接BE,CD.BE与CD有什么数量关系?简单说明理由;(3)运用(1)(2)解答中所积累的经验和知识,完成下题:如图3,要测量池塘两岸相对的两点B,E的距离,已经测得∠ABC=450,∠CAE=900,AB =100米,BC=50米,AC=AE.求BE的长.2.(2015•德州)(1)问题:如图1,在四边形ABCD中,点P为AB上一点,∠DPC=∠A=∠B=90°,求证:AD•BC=AP•BP.(2)探究:如图2,在四边形ABCD中,点P为AB上一点,当∠DPC=∠A=∠B=θ时,上述结论是否依然成立?说明理由.(3)应用:请利用(1)(2)获得的经验解决问题:如图3,在∠ABD中,AB=6,AD=BD=5,点P以每秒1个单位长度的速度,由点A沿边AB向点B运动,且满足∠DPC=∠A,设点P的运动时间为t(秒),当以D为圆心,以DC为半径的圆与AB相切时,求t的值.3、已知:在△AOB与△COD中,OA=OB,OC=OD,∠AOB=∠COD=90°.(1)如图1,点C、D分别在边OA、OB上,连结AD、BC,点M为线段BC的中点,连结OM,则线段AD与OM之间的数量关系是,位置关系是;(2)如图2,将图1中的△COD绕点O逆时针旋转,旋转角为α(0°<α<90°).连结AD、BC,点M为线段BC的中点,连结OM.请你判断(1)中的两个结论是否仍然成立.若成立,请证明;若不成立,请说明理由;(3)如图3,将图1中的△COD绕点O逆时针旋转到使△COD 的一边OD恰好与△AOB的边OA在同一条直线上时,点C落在OB 上,点M为线段BC的中点.请你判断(1)中线段AD与OM之间的数量关系是否发生变化,写出你的猜想,并加以证明.4.(2015菏泽8分)如图,已知∠ABC=90°,D是直线AB上的点,AD=B C.(1)如图1,过点A作AF⊥AB,并截取AF=BD,连接DC、DF、CF,判断△CDF的形状并证明;(2)如图2,E是直线BC上一点,且CE=BD,直线AE、CD相交于点P,∠APD的度数是一个固定的值吗?若是,请求出它的度数;若不是,请说明理由.5、(2015树人第一次月考)△ABC是等边三角形,点A与点D的坐标分别是A(4,0),D(10,0).(1)如图1,当点C与点O重合时,求直线BD的解析式;(2)如图2,点C从点O沿y轴向下移动,当以点B为圆心,AB 为半径的⊙B与y轴相切(切点为C)时,求点B的坐标;(3)如图3,点C从点O沿y轴向下移动,过点B作BQ⊥x轴,垂足为Q,当点C的坐标为C(0,DQBQ的值。

中考数学专题讲座转化思想概述:在解数学题时,所给条件往往不能直接应用,•此时需要将所给条件进行转化,这种数学思想叫转化思想,在解题中经常用到.典型例题精析例1.如图,直线y=12x+2分别交x,y轴于点A、C、P•是该直线上在第一象限内的一点,PB⊥x轴,B为垂足,S△ABP=9.(1)求P点坐标;(2)设点R与点P在同一反比例函数的图象上,且点R在直线PB右侧.作RT⊥x轴,•T 为垂足,当△BRT与△AOC相似时,求点R的坐标.P(m,n)•再转为方程或方程组12x+2与x轴的交点,∴令y=0,得2联解①、②得m=2,n=3,∴P(2,3).(2)令x=0,代入y=12x+2中有y=2,∴OC=2,∴△AOC∽△BRT,设BT=a,RT=b.分类讨论:①当24ba =…①又由P点求出可确定反比例函数y=6 x又∵R(m+a,b)在反比例函数y=6x上∴b=6m a+……②联解①、②可求a,b值,进而求到R点坐标.②当24ab=时,方法类同于上.例2.已知:抛物线y1=a(x-t-1)2+t2(a,t是常数,a≠0,t≠0)•的顶点是A,抛物线y2=x2-2x+1的顶点是B.(1)判断点A是否在抛物线y2=x2-2x+1上,为什么?(2)如果抛物线y1=a(x-t-1)2+t2经过点B,①求a的值;②这条抛物线与x轴的两个交点和它的顶点A能否构成直角三角形?•若能,求出t的值;若不能,请说明理由.分析:(1)∵y1的顶点为(t+1,t2),代入y2检验x2-2x+1=(t+1)2-2(t+1)+1=t2+2t+1-2t-2+1=t2,∴点A在y2=x2-2x+1的抛物线上.(2)①由y2=x2-2x+1=(x-1)2+0,∴y2顶点B(1,0),因为y1过B点,∴0=a(1-t-1)2+t 2⇒at2+t2=0.∵t≠0,∴t2≠0,∴a=-1.①当a=-1时,y=-(x-t-1)2+t2,它与x轴的两个交点纵坐标为零,即y1=0,有0=-(x-t-1)2+t2⇒x-t-1=±t∴x1=t+t+1=2t+1, x2=-t+t+1=1.情况一:两交点为E(2t+1,0),F(1,0).而A(t+1,t2)由对称性有AF=AE(如图)∴只能是∠FAE=90°,AF2=AD2+DF2.而FD=OD-OF=t+1-1=t,A D=t2,∴AF2=t2+t2=AE2,FE=OE-OF=2t+1-1=2t.令EF2=AF2+AE2,则有(2t)2=2(t2+t2),4t2=2t4+2t2,∵t≠0,∴t2-1=0,∴t=±1.情况二:E(1,0),F(2t+1,0)用分析法若△FAE为直角三角形,由抛物线对称性有AF=AE即△AFE为等腰直角三角形.且D为FE中点,∵A(t+1,t2),∴AD=t2,OD=t+1,∴AD=DE,∴t2=OE-OD=1-(t+1),t2=-t,∴t1=0(不合题意,舍去),t2=-1.故这条抛物线与x轴两交点和它们的顶点A能够成直角三角形,这时t=±1.中考样题看台1.已知抛物线y=ax2+bx+c开口向下,并且经过A(0,1)和M(2,-3)两点.(1)若抛物线的对称轴为x=-1,求此抛物线的解析式;(2)如果抛物线的对称轴在y轴的左侧,试求a的取值范围;(3)如果抛物线与x轴交于B、C两点,且∠BAC=90°,求此时a的值.2.如图,已知E是△ABC的内心,∠A的平分线交BC于点F,•且与△ABC的外接圆相交于点(1)求证:∠DBE=∠DEB;(2)若AD=8cm,DF:FA=1:3,求DE的长.3M、N4B,测得BA的方向为南偏东75°,已知MB=400米,通过计算,如果不改变方向,输水线路是否会穿过居民区?北M东ABN Array5A、Q考前热身训练1.已知抛物线y=(x-2)2-m2(常数m>0)的顶点为P.(1)写出抛物线的开口方向和P点的坐标;(2)若此抛物线与x轴的两个交点从左到右分别为A、B,并且∠APB=90°,试求△ABP 的周长.2.已知m ,n 是关于x 方程x 2+(x+2t=0n )的直线L 1与直线L 2交于点A (0,t ),直线L 1,L 2分别与x △ABC 为等腰三角形. (1)求m ,n ,t 的值; (2)求直线L 1,L 2的解析式;(3)若P 为L 2上一点,且△ABO ∽△ABP ,求P 点坐标.l 2Al 1BCy xQO3.如图,正方形ABCD 中,AB=1,BC 为⊙O 的直径,设AD 边上有一动点P (不运动至A 、D ),BP 交⊙O 于点F ,CF 的延长线交AB 于点E ,连结PE .(1)设BP=x ,CF=y ,求y 与x 之间的函数关系式,并写出自变量x 的取值范围; (2)当CF=2EF 时,求BP 的长;(3)是否存在点P ,使△AEP ∽△BEC (其对应关系只能是A ↔B ,E ↔E ,P ↔C )?如果存在,•试求出AP 的长;如果不存在,请说明理由.1423a b c ⎨++=-⎩,•又∵抛物线开口向下,对称轴在y 轴左侧,∴002a b a <⎧⎪⎨-<⎪⎩∴b<0,∴b=-2a-2<0,解得a>-1,∴a 的取值范围是-1<a<0(3)由抛物线开口向下,且经过点A (0,1)知: 它与x 轴的两个交点B 、C 分别在原点的两旁, 此时B 、C 两点的横坐标异号OA=c=1,又∠BAC=90°,∴点A 必在以BC 为直径的圆上; 又∵OA ⊥BC 于O ,∴OA 2=OB ²OC , 又∵b=-2a-2,c=1,∴抛物线方程变为:y=ax 2-2(a+1)x+1,设此抛物线与x 轴的两个交点分别为B (x 1,0),C (x 2,0),2x 1²x 2<0),• 的值为-1. 2∠BED . 3111A B MB 11MB -得MB+NB=MB ²NB ,两边同除以MB ²NB 得1MB +1NB=1. (2)12MB ²NB=52,即MB ²NB=5,又由(1)可知MB+NB=MB ²NB=5,∴MB 、NB•分别是方程x 2-5x+5=0的两个实数根,x 1=52+,x 2=52,∵MB<NB ,∴(3)B 1MN=1.4.解:过A 作AC ⊥MN 于C ,设AC 长为x 米,由题意可知,∠AMC=30°,∠ABC=45°, •∴MC=AC ²cot30°=3x ,BC=AC=x ,∵MC-BC=MB=400.解得x=200(3+1)(米).•5³t=t . ≤t ≤6) OB OA 612∴t=4.②若OQ OP OA OB =,即6126t t-=,6-t=2t ,∴t=2,• ∴当t=4或t=2时,△POQ 与△AOB 相似.考前热身训练1.(1)开口向上,P (2,-m 2).(2)设对称轴与x 轴交于点C ,令(x-2)2-m 2=0,得x 1=-m+2,x 2=m+2, ∴A (-m+2,0),B (•m+2,0),∴AC=│2-(-m+2)│=m ,(∵m>0)由抛物线对称性得 PA 2=AC 2+PC 2=m 2+(-m 2)2.23 ∴t=12,即P 点存在,且AP=12.上教考资源网助您教考无忧版权所有@中国教育考试资源网。

2013年中考数学专题讲座二:新概念型问题一、中考专题诠释所谓“新概念”型问题,主要是指在问题中概念了中学数学中没有学过的一些概念、新运算、新符号,要求学生读懂题意并结合已有知识、能力进行理解,根据新概念进行运算、推理、迁移的一种题型.“新概念”型问题成为近年来中考数学压轴题的新亮点.在复习中应重视学生应用新的知识解决问题的能力二、解题策略和解法精讲“新概念型专题”关键要把握两点:一是掌握问题原型的特点及其问题解决的思想方法;二是根据问题情景的变化,通过认真思考,合理进行思想方法的迁移.考点二:运算题型中的新概念整理得:x2+2x+1-(1-2x+x2)-8=0,即4x=8,解得:x=2.故答案为:2点评:此题考查了整式的混合运算,属于新概念的题型,涉及的知识有:完全平方公式,去括号、合并同类项法则,根据题意将所求的方程化为普通方程是解本题的关键.对应训练2.(2012•株洲)若(x1,y1)•(x2,y2)=x1x2+y1y2,则(4,5)•(6,8)=.考点三:探索题型中的新概念例3 (2012•南京)如图,A、B是⊙O上的两个定点,P是⊙O上的动点(P不与A、B 重合)、我们称∠APB是⊙O上关于点A、B的滑动角.(1)已知∠APB是⊙O上关于点A、B的滑动角,①若AB是⊙O的直径,则∠APB=°;②若⊙O的半径是1,AB=,求∠APB的度数;(2)已知O2是⊙O1外一点,以O2为圆心作一个圆与⊙O1相交于A、B两点,∠APB是⊙O1上关于点A、B的滑动角,直线PA、PB分别交⊙O2于M、N(点M与点A、点N与点B均不重合),连接AN,试探索∠APB与∠MAN、∠ANB之间的数量关系.思路分析:(1)①根据直径所对的圆周角等于90°即可求解;②根据勾股定理的逆定理可得∠AOB=90°,再分点P在优弧上;点P在劣弧上两种情况讨论求解;(2)根据点P在⊙O1上的位置分为四种情况得到∠APB与∠MAN、∠ANB之间的数量关系.解:(1)①若AB是⊙O的直径,则∠APB=90.②如图,连接AB、OA、OB.在△AOB中,∵OA=OB=1.AB=,∴OA2+OB2=AB2.∴∠AOB=90°.当点P在优弧上时,∠AP1B=∠AOB=45°;当点P在劣弧上时,∠AP2B=(360°﹣∠AOB)=135°…6分(2)根据点P在⊙O1上的位置分为以下四种情况.第一种情况:点P在⊙O2外,且点A在点P与点M之间,点B在点P与点N之间,如图①∵∠MAN=∠APB+∠ANB,∴∠APB=∠MAN﹣∠ANB;第二种情况:点P在⊙O2外,且点A在点P与点M之间,点N在点P与点B之间,如图②.∵∠MAN=∠APB+∠ANP=∠APB+(180°﹣∠ANB),∴∠APB=∠MAN+∠ANB﹣180°;第三种情况:点P在⊙O2外,且点M在点P与点A之间,点B在点P与点N之间,如图③.∵∠APB+∠ANB+∠MAN=180°,∴∠APB=180°﹣∠MAN﹣∠ANB,第四种情况:点P在⊙O2内,如图④,∠APB=∠MAN+∠ANB.点评:综合考查了圆周角定理,勾股定理的逆定理,点与圆的位置关系,本题难度较大,注意分类思想的运用.对应训练3.(2012•陕西)如果一条抛物线y=ax2+bx+c(a≠0)与x轴有两个交点,那么以该抛物线的顶点和这两个交点为顶点的三角形称为这条抛物线的“抛物线三角形”.(1)“抛物线三角形”一定是三角形;(2)若抛物线y=-x2+bx(b>0)的“抛物线三角形”是等腰直角三角形,求b的值;(3)如图,△OAB是抛物线y=-x2+b′x(b′>0)的“抛物线三角形”,是否存在以原点O为对称中心的矩形ABCD?若存在,求出过O、C、D三点的抛物线的表达式;若不存在,说明理由.A.(7,6)B.(7,-6)C.(-7,6)D.(-7,-6)四、中考真题演练一、选择题1.(2012•六盘水)概念:f (a ,b )=(b ,a ),g (m ,n )=(-m ,-n ).例如f (2,3)=(3,2),g (-1,-4)=(1,4).则g[f (-5,6)]等于( )A .5B .6C .7D .8点评:本题考查的是实数的运算,根据题意得出输出数的式子是解答此题的关键.3. (2012•丽水)小明用棋子摆放图形来研究数的规律.图1中棋子围城三角形,其棵数3,6,9,12,…称为三角形数.类似地,图2中的4,8,12,16,…称为正方形数.下列数中既是三角形数又是正方形数的是( )A .2010B .2012C .2014D .2016二、填空题 4.(2012•常德)规定用符号[m]表示一个实数m 的整数部分,例如:[]=0,[3.14]=3.按此规定[]的值为 .5.(2012•随州)概念:平面内的直线1l 与2l 相交于点O ,对于该平面内任意一点M ,点M 到直线1l 、2l 的距离分别为a 、b ,则称有序非实数对(a ,b )是点M 的“距离坐标”,根据上述概念,距离坐标为(2,3)的点的个数是( )42.64解:∵(x1,y1)•(x2,y2)=x1x2+y1y2,∴(4,5)•(6,8)=4×6+5×8=64,故答案为64.四、中考真题演练一、选择题1.A2.B.3.D解:∵3,6,9,12,…称为三角形数,∴三角数都是3的倍数,∵4,8,12,16,…称为正方形数,∴正方形数都是4的倍数,∴既是三角形数又是正方形数的是12的倍数,∵2010÷12=167…6,2012÷12=167…8,2014÷12=167…10,2016÷12=168,∴2016既是三角形数又是正方形数.故选D.二、填空题4.4解:∵3<<4,∴3+1<+1<4+1,∴4<+1<5,∴[+1]=4,故答案为:4.5.C解:如图所示,所求的点有4个,三、解答题,,(3)①依题意画出图形,点M的运动轨迹如答图3中粗体实线所示:由图可见,封闭图形由上下两段长度为8的线段,以及左右两侧半径为2的半圆所组成,其周长为:2×8+2×π×2=16+4π,∴点M随线段BC运动所围成的封闭图形的周长为:16+4π.②结论:存在.∵m≥0,n≥0,∴点M位于第一象限.∵A(4,0),D(0,2),∴OA=2OD.如图4所示,相似三角形有三种情形:(I)△AM1H1,此时点M纵坐标为2,点H在A点左侧.如图,OH1=m+2,M1H1=2,AH1=OA-OH1=2-m,由相似关系可知,M1H1=2AH1,即2=2(2-m),∴m=1;(II)△AM2H2,此时点M纵坐标为2,点H在A点右侧.如图,OH2=m+2,M2H2=2,AH2=OH2-OA=m-2,。

中考数学复习专题讲座七:归纳猜想型问题(一)一、中考专题诠释归纳猜想型问题在中考中越来越被命题者所注重。

这类题要求根据题目中的图形或者数字,分析归纳,直观地发现共同特征,或者发展变化的趋势,据此去预测估计它的规律或者其他相关结论,使带有猜想性质的推断尽可能与现实情况相吻合,必要时可以进行验证或者证明,依此体现出猜想的实际意义。

二、解题策略和解法精讲归纳猜想型问题对考生的观察分析能力要求较高,经常以填空等形式出现,解题时要善于从所提供的数字或图形信息中,寻找其共同之处,这个存在于个例中的共性,就是规律。

其中蕴含着“特殊——一般——特殊”的常用模式,体现了总结归纳的数学思想,这也正是人类认识新生事物的一般过程。

相对而言,猜想结论型问题的难度较大些,具体题目往往是直观猜想与科学论证、具体应用的结合,解题的方法也更为灵活多样:计算、验证、类比、比较、测量、绘图、移动等等,都能用到。

由于猜想本身就是一种重要的数学方法,也是人们探索发现新知的重要手段,非常有利于培养创造性思维能力,所以备受命题专家的青睐,逐步成为中考的持续热点。

三、中考考点精讲考点一:猜想数式规律通常给定一些数字、代数式、等式或者不等式,然后猜想其中蕴含的规律。

一般解法是先写出数式的基本结构,然后通过横比(比较同一等式中不同部分的数量关系)或纵比(比较不同等式间相同位置的数量关系)找出各部分的特征,改写成要求的格式。

例1(沈阳)有一组多项式:a+b2,a2﹣b4,a3+b6,a4﹣b8,…,请观察它们的构成规律,用你发现的规律写出第10个多项式为.考点:多项式。

810360专题:规律型。

分析:首先观察归纳,可得规律:第n个多项式为:a n+(﹣1)n+1b2n,然后将n=10代入,即可求得答案.解答:解:∵第1个多项式为:a1+b2×1,第2个多项式为:a2﹣b2×2,第3个多项式为:a3+b2×3,第4个多项式为:a4﹣b2×4,…∴第n个多项式为:a n+(﹣1)n+1b2n,∴第10个多项式为:a10﹣b20.故答案为:a10﹣b20.点评:此题考查的知识点是多项式,此题难度不大,注意找到规律第n个多项式为:a n+(﹣1)n+1b2n是解此题的关键.例2(珠海)观察下列等式:12×231=132×21,13×341=143×31,23×352=253×32,34×473=374×43,62×286=682×26,…以上每个等式中两边数字是分别对称的,且每个等式中组成两位数与三位数的数字之间具有相同规律,我们称这类等式为“数字对称等式”.(1)根据上述各式反映的规律填空,使式子称为“数字对称等式”:①52×=×25;②×396=693×.(2)设这类等式左边两位数的十位数字为a,个位数字为b,且2≤a+b≤9,写出表示“数字对称等式”一般规律的式子(含a、b),并证明.考点:规律型:数字的变化类。