金融基础知识第一章_金融学(货币与货币制度).

- 格式:ppt

- 大小:10.63 MB

- 文档页数:15

第一章货币与货币制度第一节货币的定义、职能及计量一、货币的产生原始社会末期,简单的交换→第一次社会大分工后,畜牧业分离,交换频繁→第二次大分工后,手工业从农业分离,人们开始用被普遍接受的物品如羊,交换其他→各处媒介不固定,无法满足价值高,易分割,保存,携带和统一的要求。

所以贵金属开始固定充当一般等价物时,货币产生了。

贵金属的四个自然属性,即货币标准:同一性(质地均匀、重量相等、则价值相等);可分性;便利性;永恒性。

一、货币的定义1.货币定义货币在日常交谈中意味着很多意思,但对经济学家只具有一种特定含义。

经济学家定义:在商品或劳务的支付中或债务的偿还中被普遍接受的任何东西。

通货即钞票和硬币显然符合这个定义,因而是货币的一种。

一般言及货币,指的是通货。

“要钱还是要命”。

另外支票帐户存款也是被接受的。

2.货币与财富的关系财富包括通货、支票存款等,还包括股票、债券、车房等固定资产。

三、货币的职能1.价值尺度这是货币最重要、最基本的职能,是货币在表现商品的价值并测量商品价值量大小时所发挥的一种功能。

执行该职能时,不需要现实的货币,只是观念上的即可。

货币在发挥该职能时,产生了两个派生职能:价格和价格标准。

价格标准:国家通过法律规定含有一定的金融重量的货币单位及其等分部分,即单位货币的价值。

在金属货币制度下,价格标准即货币含金量。

在纸币制度下,价格标准主要通过规定购买力表现。

货币购买力:价格的倒数。

2.流通手段货币在商品流通过程中起媒介作用时发挥得职能。

必须是现实的货币。

货币解决了物物交换的局限性的矛盾。

但有了货币,商品所有者先要卖出换成货币,然后用货币买进所需的商品,可能导致买卖脱节。

买大于卖时,商品积压;反之,物价上升的压力,通货膨胀。

问题:一个国家在一定时期内的货币流通量应当多少合适?需要研究货币流通规律。

一定时期内流通中所必需的货币量=商品价格×商品流通量/单位货币流通速度=商品价格总额/单位货币流通速度3.贮藏手段指货币退出流通领域,处于静止状态时执行的一种职能。

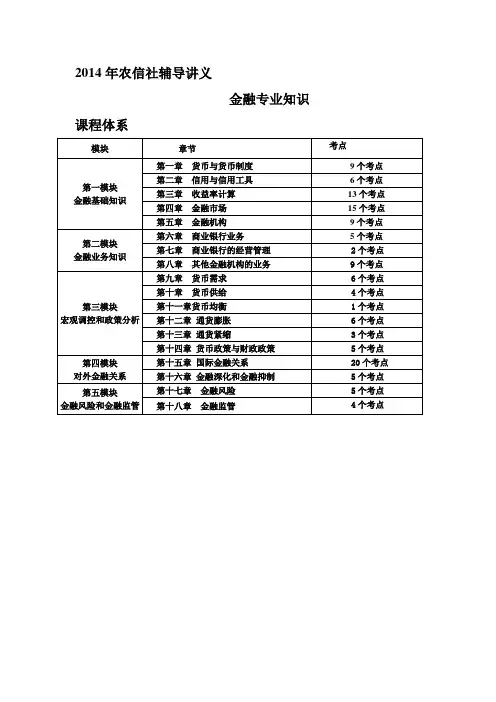

2014年农信社辅导讲义金融专业知识课程体系第一模块 金融基础知识第一模块 金融基础知识 第一章 货币与货币制度本章共计 9 个考点考点1 货币的起源:价值形式的演变 ()商品交换发展过程中,其价值表现经历了四个阶段,有过四种价值形式:⑴简单的或偶然的价值形式 ⑵总和的或扩大的价值形式 ⑶一般价值形式⑷货币价值形式(最高价值形式)结论:货币是商品经济和交换发展的必然产物 【历年真题】【单选】价值形式发展的最高阶段是( )A. 简单的或偶然的价值形式B.总和的或扩大的价值形式C.一般价值形式D.货币价值形式 答案:D【判断】没有交换就没有货币 ( )答案:正确考点2 货币形态的发展()1、金属货币制度下,货币是商品生产和商品交换发展到一定历史阶段的必然产物,是固定充当一般等价物的特殊商品;现行的经济制度下,货币被认为是一种由于具有普遍的可接受性而作为购买手段,并能够清偿债务的支付手段。

货币的本质是一般等价物2、货币形式的发展及其特点(1)商品货币(足值货币,兼具货币与商品双重身份):➢实物货币:货币形式发展最原始的形式,最早的实物货币是贝币➢金属货币:金属货币是典型的足值货币;普遍可接受性、价值稳定性、价值量高、易于分割、易于储藏、易于运输、均质性。

如:金银。

(2)代用货币➢特点:市面上流通的是银行券,银行券可以按一定比例兑换黄金➢代用货币最早是出现在北宋,交子。

—是我国最早的纸币,也是世界上最早的纸币。

(3)不可兑现的信用货币➢特征:一种信用符号(价值符号),已与黄金完全脱离;债务货币;强制性;管理货币➢发行基础:国家信用➢发展趋势:电子货币( “储值”,及发行主体的多元化)➢形式:商业信用货币(商业票据如期票和汇票)、银行信用货币(银行券)、国家信用货币(纸币),还有通货和银行存款。

【历年真题】【判断】最早的货币形式是金属铸币。

()答案:错误【判断】纸币之所以能成为流通手段是因为它本身具有价值。

⾦融学基础知识 ⾦融学是以融通货币和货币资⾦的经济活动为研究对象的学科。

那么你对⾦融学了解多少呢?以下是由店铺整理关于⾦融学知识的内容,希望⼤家喜欢! ⾦融学基础知识 ⼀、货币与货币制度 1、⽇常⽣活中的货币:钱;经济学中的货币:⼀般等价物(社会普遍接受的交易媒介)。

2、货币的职能:基本职能:流通⼿段、价值尺度,其他职能:价值储藏、⽀付⼿段。

3、货币制度:⼀个国家以法律形式规定的货币流通的组织形式(包括货币材料确定,货币单位确定,本位币、辅币铸造、发⾏、流通程序,⾦准备制度)。

⼆、信⽤和信⽤⼯具 1、信⽤是以偿还和付息为条件的借贷⾏为,私有制基础上产⽣。

由最初的⾼利贷演变为商业信⽤(基础)、银⾏信⽤(主要形式)。

2、信⽤⼯具是具有⼀定格式,并可载明债权债务关系的书⾯凭证。

(具有偿还性、流通性、安全性、收益性)(包括汇票、本票、⽀票、信⽤卡、信⽤证、可转让存单、股票、债券等)。

3、信⽤与经济关系主要由与⽣产、消费、分配关系组成。

三、利息与利息率1、利息:借贷资⾦的增额值。

利率:借贷期内所获的利息与本⾦的⽐率(分为单利和复利)。

2、利率的经济功能:通过影响货币流通、消费、储蓄、物价、投资、国际收⽀来发挥。

3、利率体系:⼀个经济运⾏机体中存在的各种利率之间相互关系的总和(由央⾏利率/商⾏利率、市场利率组成)。

4、利率结构:各种性质、期限、信⽤形式的利率的配合⽅式(包括风险结构、期限结构(体现于收益率曲线)、信⽤差别结构)。

5、影响利率⽔平的因素:借贷资⾦供求状况、平均利润率、经济周期、物价⽔平、经济政策。

四、⾦融与⾦融功能 1、⾦融是货币流通和信⽤活动以及与之相关的经济活动的总称(外延:投资领域、保险领域)。

2、⾦融学科(范畴分析、宏观分析、微观分析)。

3、⾦融体系分为以资本市场为主的市场主导型和以银⾏为主的银⾏主导型,由⾦融⼯具、⾦融市场、⾦融中介机构、有关规则组成,其中⾦融市场和⾦融中介机构合称⾦融部门。

金融学第一章货币与货币制度一、货币的发展阶段商品货币阶段纯实物形态、金属货币形态信用货币阶段纸币、存款货币、电子货币二、总结1.货币是商品交换过程中为了克服内部矛盾而从商品世界中分离出来的普遍等价物。

2.货币的发展经历了商品货币和信用货币的阶段。

主要有实物货币、金属货币、纸币、存款货币、电子货币等形式。

3.信用货币主要包括商业票据、银行票据和存款货币,主要以银行票据、汇票和支票的形式存在。

第二节货币的本质和范围一、货币的本质货币商品论有实际价值认为货币是一种具有内在价值的实际商品货币名目论没有实际价值认为货币是由国家或人赋予其执行某种经济职能的名目符号(1)货币的本质从商品世界中分离出来,固定为具有一般等价性的特殊商品。

(二)本质特征:1、货币成为其他一切商品价值的表现材料2、是它具有与其他一切商品直接相交换的能力二、货币的范围——以金融资产的流动性作为标准,一般包括现金、存款货币和一般的信用工具西方学者在长期研究中,一直主张把“流动性”原则作为划分货币层次的主要依据。

现金和活期存款是直接的购买和支付手段,可以随时形成现实的购买力,具有最强的货币性或流动性。

第三节货币的职能一、计价单位——表现和衡量商品或劳务价值量大小实现方式:通过赋予交易对象以价格形态作为计价单位的货币特点:①拥有或代表价值②有货币单位③观念上的货币【价标】二、交易媒介——在商品流通中充当交换的媒介①现实的货币(需要拿出去)②货币符号③稳定的购买力④普遍接受三、支付手段——作为价值的独立形态进行单方面转移商品性支付:延期支付、预付货款等非商品性支付:工资、租金、借贷等①现实货币转账手段②用于商品流通③还用于其他经济行为四、价值储藏①社会财富的代表②高安全性③高流动性④稳定的价值第四节货币制度的构成要素一、类型根据货币的不同特性——金属货币制度、不兑现的信用货币制度根据货币制度作用的范围不同:国家货币制度、国际货币制度、区域性货币制度二、构成要素1、规定货币制度的材料2、规定货币单位——名称、值3、规定货币的种类——主币(元)、辅币(角分)【主币——一国的基本通货和法定价格标准】4、规定货币的支付能力——法定支付偿还能力5、规定货币铸造发行流通程序——金属货币的铸造【自由铸造、限制铸造】、纸币的发行【分散发行、集中发行】6、规定货币发行准备制度——以某种金属或资产作为发行准备【在金属货币流通情况下,发行纸币以黄金或其它的金属货币作为准备】【不兑现的纸币发行准备制度,以一个国家全社会的有效商品作为前提】7、规定货币对外关系•货币制度最初是从国家统一铸造货币开始的。

第一章货币与货币制度货币形式的发展:实物货币→金属货币(铸币)→信用货币(银行券)→电子货币货币的职:1、价值尺度2、流通手段3、贮藏手段4、支付手段5、世界货币货币制度的构成要素:(一)规定货币材料(二)规定货币单位(货币单位名称和值)(三)规定流通中的货币种类货币制度的演变:银本位制→金银复本位制→金本位制→不兑现的信用货币制度(信用本位制)我国现行的货币制度:(一)人民币货币制度(二)港澳台地区的货币制度(特别注意香港)国际货币制度:①国际金本位制(以黄金作为本位货币)②布雷顿森林体系(以黄金作为基础,以美元作为主要的国币储备货币,实行“双挂钩”的国际货币体系)(知识)1、1944年7月,达成《IMF协定》;2、双挂钩的固定汇率体系;3、1973年崩溃(特点)a.美元与黄金挂钩;b. IMF成员国货币与美元挂钩③1978牙买加体系;承认浮动汇率的合法性,确定以特别提款权为主要的储备资产,美元地位明显削弱,日元、德国马克成为重要的国际货币信用货币层次划分的依据:即都以流动性的大小,也即作为流通手段和支付手段的方便程度作为标准。

流动性越强的金融资产,现实购买力也越强。

我国货币货币层次的划分:M0=流通中现金;M1=M0+可开支票的活期存款;M2=M1+企业单位定期存款+城乡居民储蓄存款+证券公司客户保证金存款+其他存款铸币:铸成一定形状并由国家印记证明其重量和成色的金属货币。

信用货币:以信用为保证,通过信用程序发行的、充当流通手段和支付手段的货币形态。

其实质的性用工具,其本身并无内在价值。

因此这些形式的货币被称为信用货币。

主要包括:纸质货币,存款货币,电子货币。

存款货币:指能够发挥货币作用的银行存款,主要是指能够通过签发支票办理转账结算的活期存款。

无限法偿:无限法偿是指不论支付数额多大,不论属于何种性质的支付(买东西、还账、缴税等),对方都不能拒绝接受。

本位币具有有限法偿:有限法偿是指在一次支付中若超过规定的数额,收款人有权拒收,但在法定限额内不能拒收,只有超过规定才能拒收。