什么是民国文献

- 格式:doc

- 大小:17.00 KB

- 文档页数:2

民国时期文献保护计划

民国时期文献全面记载了中华民族争取民族独立与国家振兴的光辉历史,记载了马克思主义在中国的传播,记载了中国共产党人的奋斗历程以及最终取得革命胜利的史实,记载了中国近代社会的巨大变化。

民国时期文献数量众多、内容丰富,具有较高的历史价值、学术价值和重要的现实意义。

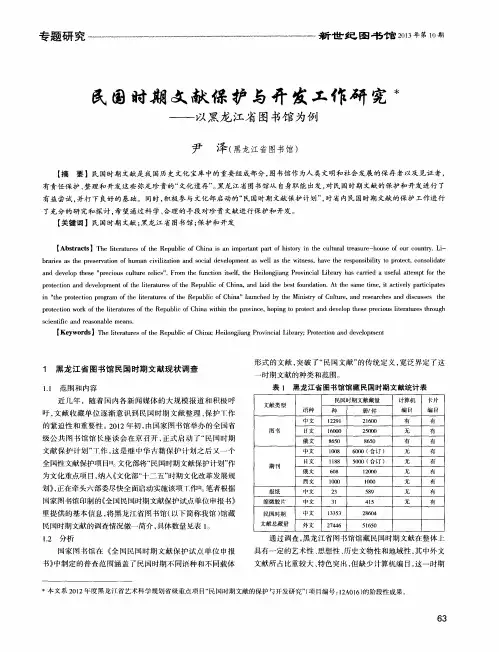

首先,文献普查逐步开展。

各成员馆上传书目数据,依托全国图书馆联合编目中心,对数据查重质检后灌装到民国时期文献联合目录系统。

第二,海外文献征集取得实质性进展。

已征集到馆远东国际军事法庭庭审记录4.9万页、法庭证据2.8万页,日本二战罪行证据资料缩微胶卷2212卷,中美关系及合作抗战历史文献608卷, 民国时期中国与各国外交关系文书1030卷,民国时期海外华人华侨文书史料183卷,北美地区藏民国老照片1.6万余张,我国台湾地区藏抗战老照片400余张等史料。

第三,文献整理出版取得重要成果。

已形成民国时期文献整理出版六大系列:民国时期文献资料丛编、对日战犯审判文献资料丛刊、民国时期珍稀档案、日记、手札文献、抗日战争文献史料丛编、革命历史文献资料丛编以及目录、图录、索引系列。

其中,“对日战犯审判文献资料丛刊”、“抗日战争文献史料丛编”整理出版成果尤为突

出,不仅成功地推出了部分核心史料,而且相当部分文献的整理出版,在国内尚属首次,填补了空白。

此外,“民国时期文献库房建设规范”已编制完成向业界发布,“民国时期文献酸化检测及国内外脱酸技术调研”项目顺利结项,“民国时期文献脱酸研究与脱酸设备研制”项目稳步推进。

人才培训工作持续进行,先后在北京、重庆、辽宁、江西、安徽、广东、江苏等地举办“民国时期文献普查工作培训班”。

明清民国时期桂林地区重要方志文献综述摘要:通过对明清民国时期桂林地区较为重要方志文献的编修和收藏情况进行简要的回顾与总结,以求了解明清民国时期桂林方志文献的概况,以便引起相关研究人员更多的关注,旨在更好地开展桂林历史、地理、文化、社会、经济等方面的研究工作。

关键词:明清民国时期桂林地区方志文献本文所提及的“桂林方志文献”是指明清至民国时期,广西区域内官方及私人编纂的桂林地区方志和涉及桂林地区的方志性文献资料,这些方志文献为桂林的历史、地理、人文、风俗保存了大量珍贵资料,是研究桂林历史文化的重要参考文献。

根据《中国地方志联合目录》的记录,现存涉及桂林地区的方志和方志性文献资料共有48部(编纂时间在1949年之前)。

本文通过对明清民国时期桂林地区较为重要的方志文献的编修和收藏情况进行简要梳理,以期更好地开展桂林的历史、地理、文化、社会等方面的研究工作。

一、明清民国时期桂林地区重要方志文献编纂收藏情况明清民国时期是桂林方志文献编纂的发展完善阶段,尤其是清和民国时代为桂林修志的鼎盛时期。

兹将该时期桂林地区较为重要的方志文献编纂、收藏情况介绍如下:(一)通志类清代《广西通志》三部,康熙年间郝浴修、廖必强、王如辰等纂四十卷本,康熙二十二年(1683)刻本现藏于桂林市图书馆、广西图书馆(胶卷)、上海图书馆、浙江图书馆等地;雍正年间金鉷修、钱元昌、陆纶纂一百二十八卷本,雍正十一年(1733)刻本现藏于国家图书馆、广东图书馆、广西图书馆(胶卷)等地,抄本藏于桂林市图书馆、中国科学院南京地理所图书馆等地,乾隆年间《四库全书》本藏于国家图书馆、故宫博物院图书馆、浙江图书馆、甘肃图书馆等地;嘉庆年间谢启昆修、胡虔纂二百七十九卷首一卷本,嘉庆六年(1801)刻本藏于广西档案馆、国家图书馆、北京大学图书馆、南京图书馆等地,同治四年(1865)补刻本藏于广西图书馆、国家图书馆、上海图书馆、南京图书馆等地,光绪十七年(1901)桂垣书局再补刻本藏于桂林市图书馆、广西图书馆、广西博物馆、广西师范大学图书馆、国家图书馆等地。

民国时期文献的整理与保护摘要:1911 年到 1949 年,新旧思潮交融,中西文化碰撞,留下了丰富的文化遗产,但由于民国时期文献纸张酸化脆弱,正在急速老化、损毁,面临消失、断层危险,所以民国时期文献的整理与保护工作就业的尤为重要。

当前民国文学文献的整理和研究已经取得很多成绩,影印出版数量相当可观,值得肯定。

对于整理与影印文献,从某种意义上讲,整理本未必完全可信,我们对文献的整理一方面要慎之又慎,精益求精,同时作为读者来讲,也希望最完整地读到原始面貌,所以强调影印出版的重要性和必要性。

关键词:民国时期;文献;整理;保护引言《民国时期总书目》著录图书 12.4 万种,《期刊大辞典》著录民国时期期刊 2.5 万种,但因为“总书目”等的著录有诸多遗漏,据相关研究,民国中文期刊总量约 3 万种,图书应超过 20 万种 [1]。

同时,民国时期档案的存量情况也没有清晰的数字。

因此,对民国文献的普查,是近年来“民国时期文献保护计划”项目的主要工作之一。

民国文献的定义与保护重点民国文献的定义国家标准《文献著录总则》(GB3792.1-83)与《文献类型与文献载体代码》(GB3469-83)均对文献作出如下界定:“文献是记录有知识的一切载体。

”对于民国文献,目前尚未有严格的书面定义。

2011 年全国民国时期文献保护工作座谈会在西安市召开,与会专家多认为:“民国时期文献指的是形成于 1911—1949 年这一特定历史时期的各种知识和信息的载体。

”然而,知识是信息的一部分,这种将知识与信息并列提出的定义不够准确。

王子舟教授根据文献的主要功用,将文献定义为“专门记录、传播有知识的一切载体”,并提出信息、知识、文献三者的关系是“文献为知识子集,知识为信息子集”的观点。

据此,笔者将民国文献定义为:1912 年 1 月—1949 年 9 月这一特定历史时期专门记录、传播有知识的一切载体。

这个定义的日期是以政权的更换为界限的,考虑到文献的出版周期、内容等因素,其时间范围可以适当调整。

国家图书馆民国时期档案文献的数字资源建设与知识服务冀晓萌(国家图书馆,北京100081)[摘要]民国时期档案文献是图书馆的重要馆藏之一,探讨国家图书馆馆藏民国时期档案类资源数字化加工整理的意义和价值,梳理档案类资源特点、采集难点及方法,归纳数据加工原则、特点及质量把控,划分馆藏资源数字化服务方式,为图书馆开展相关数字资源建设与服务提供有益的思路。

[关键词]民国时期档案档案数字化数据加工知识服务[分类号]G 250.7*本文系国家图书馆科研项目“知识图谱构建中知识标注与表示方法的实践研究”(项目编号:N L C -K Y -2022-15)的研究成果。

数字技术的不断创新和发展给图书馆馆藏建设和知识服务提供了更加广阔的空间和前景。

作为图书馆馆藏的重要组成部分,民国时期档案类资源的数字化加工整理对于整个图书馆的馆藏体系建设和数字服务水平提高具有非常重要的意义。

近年来,民国时期档案资料的保护与开发愈发受到重视,在这种背景下,如何做好馆藏民国时期档案类资料的数字资源建设与服务,成为图书馆面临的重要问题之一。

随着《革命历史档案著录细则》《民国档案目录中心数据采集标准民国档案著录细则》等各级图书馆和档案馆标准规范的相继出台,为档案类资源的数字化加工整理工作提供了可靠的技术支持和标准化的操作指南。

“革命文献与民国时期文献保护计划”项目实施以来,以国家图书馆为主的建设单位已完成约1万页日本细菌战罪行调查档案,1.2万页日军在中国战区暴行调查档案,3.3万页相关文字档案的数字化回归工作[1]。

笔者围绕国家图书馆馆藏民国时期档案类资源的数字资源建设和服务,探讨民国时期档案类资源的特点、采集难点及方法,探究民国时期档案类数字资源的建设与利用,以期为图书馆馆藏档案类资源的数字化服务提供借鉴和参考。

1民国时期档案类资源数字化采集民国时期档案类资源是重要的馆藏历史文化遗产之一,对于保护文化遗产和研究历史具有重要意义[2]。

但是档案资源的特点和采集难点也是不可忽视的问题。

民国文献的价值与保护对策民国文献是指中国民国时期(1912年至1949年)留下的各种文字、书籍、文献资料等。

这些文献记录了那个时期的社会、政治、经济、文化等方面的情况,具有重要的历史价值和研究意义。

随着时间的推移,民国文献面临着严重的损失和破坏,因此保护这些文献显得尤为重要。

本文将探讨民国文献的价值,以及相应的保护对策。

一、民国文献的价值1. 历史价值民国时期是中国历史上的一个重要阶段,经历了辛亥革命、五四运动、北洋政府、国民政府等一系列重要事件。

民国文献记录了这一时期的社会变迁、政治动荡、文化激荡等历史事件,对于研究当时的社会、政治、经济、文化等方面具有重要的价值。

2. 文化价值民国时期是中国现代文化的萌芽期,文学、艺术、教育等领域都有了新的发展和突破。

民国文献中包含了大量的文学作品、艺术作品、教育资料等,反映了当时人们的思想、观念、情感等,对于了解那个时期的文化状况具有重要的意义。

3. 学术价值民国文献是研究民国时期历史和文化的重要资料和依据。

研究者可以通过研究民国文献,了解当时的社会风貌、政治斗争、经济发展、文化成就等,从而更加全面地认识和理解民国时期的历史和文化。

二、保护民国文献的对策1. 加强文献收集政府、文化机构、学术机构等应加强对民国文献的收集工作,包括购买、征集、捐赠等多种途径,力求收集更多的民国文献,保护和留存这些宝贵的历史遗产。

2. 加强文献整理收集到的民国文献需要进行整理、分类、编目等工作,以便更好地保存和利用这些文献。

对于损坏严重的文献,还需要进行修复和保护处理,以确保文献的长期保存和利用。

3. 推动数字化针对民国文献的大量数量和多样性,可以借助现代技术手段,推动对民国文献的数字化工作,将这些文献转化为数字资源,便于更广泛地保存和利用。

这样可以避免文献的损失和破坏,同时也方便学术研究者的利用和研究。

4. 加强法律保护政府应颁布相关法律法规,加强对民国文献的法律保护。

对于非法破坏、盗窃、出售、私藏民国文献等行为,应进行严厉打击,保护民国文献的完整和安全。

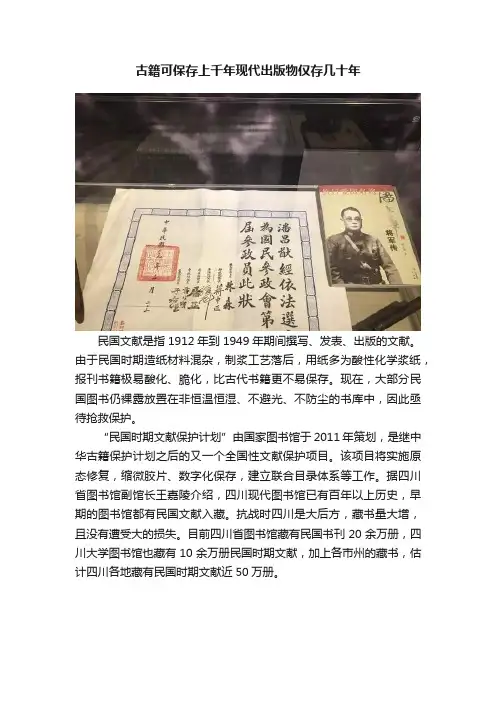

古籍可保存上千年现代出版物仅存几十年

民国文献是指1912年到1949年期间撰写、发表、出版的文献。

由于民国时期造纸材料混杂,制浆工艺落后,用纸多为酸性化学浆纸,报刊书籍极易酸化、脆化,比古代书籍更不易保存。

现在,大部分民国图书仍裸露放置在非恒温恒湿、不避光、不防尘的书库中,因此亟待抢救保护。

“民国时期文献保护计划”由国家图书馆于2011年策划,是继中华古籍保护计划之后的又一个全国性文献保护项目。

该项目将实施原态修复,缩微胶片、数字化保存,建立联合目录体系等工作。

据四川省图书馆副馆长王嘉陵介绍,四川现代图书馆已有百年以上历史,早期的图书馆都有民国文献入藏。

抗战时四川是大后方,藏书量大增,且没有遭受大的损失。

目前四川省图书馆藏有民国书刊20余万册,四川大学图书馆也藏有10余万册民国时期文献,加上各市州的藏书,估计四川各地藏有民国时期文献近50万册。

古籍存千年,现代出版物只能存几十年

古话说,纸寿千年。

用中国古代造纸术印刷的古籍在正常条件下可以完好保存上千年。

百余年前,现代造纸工艺进入中国,但以现代工业纸张印刷的报刊书籍却只能完好保存几十年。

这是为什么呢?

原来,以宣纸为代表的中国古代造纸,采用手工工艺,纸浆纤维长短不一,而现代工业机械造纸是机器打浆,纤维平均,相比之下,现代纸张更容易断裂。

手工纸使用自然发酵法提取纤维,掺加石灰等

碱性物质。

现代机械造纸使用的是化学提炼法,纸质酸性较重,容易变硬变脆,因而纸张的寿命偏短。

民国文献的价值与保护对策1. 引言1.1 民国文献的意义民国文献是中国近现代史上重要的文化遗产,它承载着丰富的历史信息和文化价值。

这些文献记录着民国时期的社会、政治、经济、文化等方方面面,为我们深入了解这一时期的历史背景提供了重要的资料。

民国文献中包含了各种手抄本、印刷本、报纸、杂志、书籍、信件等文献资料,涉及到政治家、学者、文化名人、社会活动家等众多人物和事件,具有极高的研究和参考价值。

通过研究民国文献,我们可以了解民国时期社会风貌、思想文化、政治变革等方面的发展变化,可以揭示中国近现代史上的许多重大事件和关键人物,有助于我们更全面、客观地认识这一时期的历史过程,对于推动中国历史研究的深入和发展具有不可替代的作用。

加强对民国文献的保护和研究,不仅有助于传承和弘扬中华文化,也有助于提升国家的软实力和文化自信。

民国文献的意义重大,我们有责任共同努力保护和传承这一宝贵的文化遗产。

1.2 民国文献的现状民国文献是中国近代史上重要的文化遗产之一,它承载着民国时期的社会变革、政治风云和文化风貌。

目前民国文献的保护工作还存在许多问题。

由于年代久远和纸质材料易于腐蚀,许多民国文献已经受到了严重的破坏和损失。

由于缺乏规范的保护措施,许多珍贵的民国文献在长期的保存过程中也面临着被盗或遗失的风险。

由于民国文献的知名度和传播渠道有限,很多珍贵的文献资料并没有得到应有的重视和关注。

在当今信息化的时代,保护民国文献的方式也需要与时俱进。

只有通过数字化的手段,将民国文献转化为电子文档,并建立起完善的数字化保护系统,才能更好地保存和传承这些宝贵的历史记忆。

加强对民国文献的法律保护是非常必要的,必须建立相关的法律法规,严禁私自出售、转让或破坏民国文献。

通过开展民国文献的宣传和推广活动,可以增加民众对民国文献的关注度,提升其历史价值和文化意义。

最重要的是,鼓励各大研究机构和个人对民国文献的收集与整理工作,共同为保护这一重要的文化遗产贡献力量。

《满宫残照记》民国秦翰才民国文献《满宫残照记》[民国] 秦翰才【民国文献】●一、读罢《宣统政记》民三十四年(一九四五)十一月三日,我第一次到长春(满洲国的首都,叫做新京),二十二日匆匆回北平,大好光阴闲里过,所见到的只是到处挂着苏联国旗和红布标语之类,听到的只是一片“上高”之声(苏联盟友说“顶好”,国人随口效之),此外可说一无所得。

三十五年(一九四六)一月二十四日,我第二次到长春,因为仍闲着没事,买了一部(宣统政记)来读。

其时(一九○九~一九一一)清政府正积极经营东三省,练新兵,造武器,筑铁路,开海港。

这位宣统帝,便是后来做满洲国傀儡的溥仪;而第一位的满洲国务总理郑孝胥,也曾在当初参加这种经营工作。

抚今追昔,温故知新,实在不胜感慨之至。

(政记)读完,听到满洲宫廷开放,先去逛了一次。

又从朋友处见到溥仪收藏的图书字画目录、溥仪弟妹的家信,还有许多从宫中流出的文物珍玩。

于是动了一个给溥仪的一人一家写成一本书的念头,也就作为一种客中的消遣。

接着便认真搜集资料。

不料三月二十二日又匆匆离开长春。

在锦州住了两夜,二十四日到山海关,登关认看关下的满洲国界(按:民二十二年[一九三三]五月三十一日塘沽停战协定成立,次年一月一日,日本便硬把原属河北省临榆县的第一区和第五区──城东区域──划归满洲国,列入奉天省的绥中县)。

二十五日到北平,令人想起溥仪做宣统帝时的禁城。

三月六日到天津,又令人想起这是溥仪做过寓公的旧地。

二十四日回抵上海,溯从民二十六年(一九三七)十月开始飘流到后方,爰沂狄寻四暧邪搿9 艘桓龆嘣拢 沼诎颜馐樾闯桑 厥壮ご海 志 艘桓霾咨V 洹?BR>现在先说这书所据的材料的来源。

第一,是实地调查所得:三十五年(一九四六)二月五日在满宫(一般人叫做宫内府)。

二月七日在满宫。

二月二十二日在满宫。

三月二日在满宫。

三月五日在满宫。

三月十四日访般若寺明贤贵妃殡宫。

三月六日过杏花村新宫基址。

以上除二月二十一日和三月十四日外,都是和许大卢君新民同行。

民国时期文献修复技术探讨林明;张珊珊【摘要】民国时期文献因用纸和装帧形式复杂,修复难度较大.文章在分析民国文献破损情况及其成因的基础上,就修复补纸、装帧方式的选择,修复方式与修复理念的取舍,平装民国文献封皮修复等方面展开论述,对适用于民国时期文献纸张修补、文献装订的具体操作技术进行探讨.【期刊名称】《图书馆论坛》【年(卷),期】2015(000)012【总页数】6页(P110-115)【关键词】民国时期文献;文献修复;修复技术【作者】林明;张珊珊【作者单位】中山大学图书馆;中山大学图书馆国家级古籍修复中心【正文语种】中文民国时期文献(以下简称“民国文献”)因其特定的历史社会背景、印刷装帧方式等而具有特殊的史料价值、艺术价值和文物价值,其保护工作也越来越受到重视。

2012年2月23日国家“民国时期文献保护计划”正式启动,各公共图书馆、高校图书馆等公藏单位采取各种措施保护民国文献。

民国文献的修复工作是指通过一些技术手段对已损坏的文献进行补救性的控制和处理,是民国文献原生性保护的重要内容。

但调查显示,有87.8%的图书馆认为本馆的民国文献修复工作的极具迫切性,但真正开展修复工作的图书馆只有11家,专门从事民国文献修复的工作人员更是屈指可数,主要原因是民国文献的修复方法和古籍的修复方法相比有很大差别,缺少具体的修复技术(如纸张脱酸技术、双面文字纸张的修补技术、装订结构修复技术)及修复规范标准[1]。

有鉴于此,笔者结合实践体会,分析探讨民国文献纸张修补技术和装订技术存在的几个常见问题,希望能起到抛砖引玉的作用。

(1)纸质(或用纸)的原因。

民国文献存放距今不到百年,但已陆续呈现严重变黄、焦脆易碎的状况。

国家图书馆《馆藏纸质文献酸性和保存现状的调查与分析》课题组2004年抽查检测馆藏文献纸张的PH值,观察记录其变色及老化破损情况,结果显示:1910-1949年的中文图书样本共92册,严重酸化(PH<5.0,下同)的85册,严重变色的77册,严重老化破损的63册;特别是20世纪二三十年代的图书的PH值接近4.0,极度酸化。

什么是民国文献

“民国时期文献指的是形成于1911年至1949年这一特定历史时期的各种知识和信息的载体”。

作为一个刚刚过去的历史时期,中华民国距今时间最近,与当前的现实关联也最为密切。

因此,对民国历史的研究、对民国文献的利用向来为各界所重视。

民国时期,中国处在从近代社会向现代社会转型蜕变的一个重要阶段。

这个时期,政治风云变幻,思想文化激荡,内忧外患迭起。

国家政治、经济、文化等均发生了翻天覆地的巨大变化。

新与旧、中与西、自由与专制、激进与保守、发展与停滞、侵略与反侵略,各种社会潮流在此期间汇聚碰撞,形成了变化万千的特殊历史景观。

仅从文化角度考察,一方面传统文化得到进一步整理继承和批判扬弃,另一方面西方文化又强烈地冲击和影响着当时人们的思想与行为。

特别是马克思主义、列宁主义的翻译介绍与传播,不仅深刻地影响着人们的思想意识,而且直接导致了新民主主义革命的爆发以及由此带来的社会巨变。

当此之时,社会政治虽然动荡不已、经济脆弱不堪,思想文化却大放异彩。

知识界思维活跃,视野开阔,著述兴盛,流派纷呈。

加之出版业和新闻业的飞速发展,使民国的出版发行达到空前的规模。

短短的数十年间,积累了包括图书、期刊、报纸以及档案、日记、手稿、票据、传单、海报、图片及声像资料等等大量文献。

这些文献作为此一时期思想文化的特殊载体和社会巨变的原始记录,不仅数量巨大,可称海量,蕴涵其间的思想文化价值更不在历来为人们所珍视的善本古籍之下。

与学术研究相适应,在既往的半个多世纪特别是改革开放以来,民国文献资料的搜集、整理与出版工作,也有很大的推进,取得了一定的成绩。

如利用南京第二历史档案馆藏民国各级政府档案整理出版的《中华民国史档案资料汇编》和《中华民国史档案资料丛刊》,根据厦门大学图书馆藏"末次研究所情报资料"整理出版的《中华民国史史料外编:前日本末次研究所情报资料》,根据辽宁省档案馆所藏档案整理出版的《满铁密档》,利用上海图书馆、复旦大学图书馆、华东师范大学图书馆馆藏图书整理出版的《民国丛书》,以及湖北所编辛亥革命史料,天津所编北洋军阀史料,西南各省所编西南军阀史料,广东所编孙中山及南方政府史料,东北所编"九一八"和伪满史料,上海所编汪伪史料及民族资本企业经济史料,重庆所编国共关系史料,包括以《国民政府公报》为代表的民国政府出版物,以《申报》、《大公报》、《益世报》为代表的民国报纸,以《东方杂志》、《良友杂志》为代表的民国杂志等等的整理出版,都是这方面工作的重要成果。

从上世纪五、六十年代开始,台湾地区也影印出版了以《革命文献》、《中华民国重要史料初编》为代表的大批民国文献,为人们了解民国社会与历史,从事学术研究,提供了十分重要的资料。

民国时期文献涵盖图书、期刊、报纸、手稿、书札,还包括海报、老照片、电影、

唱片以及非正式出版的日记、传单、商业契约和票据等。

据初步估算,国内民国时期文献数量超过了存世的古籍总量,它们散落在全国各地的藏书机构。

构成民国时期文献馆藏主体的有国家图书馆馆藏88万余册、南京图书馆馆藏近70万册、上海图书馆馆藏48万册、广东中山图书馆馆藏25万册、吉林省图书馆馆藏19万册、重庆图书馆馆藏近17万册、四川省图书馆也有一定馆藏数量。

其余各省市级图书馆馆藏量均在10万册以下。

北京大学、北京师范大学、复旦大学、南京大学等高校图书馆也具有一定收藏规模。

散布在各县级图书馆的文献数量也不在少数。

除了图书馆,党史馆、档案馆、博物馆以及研究机构也有大量收藏,目前具体数量还难以获取。

在我国台湾地区,民国时期文献主要藏于台湾“国史馆”、国民党党史馆及台湾各地图书馆、档案馆及军政机构的典藏部门,如台湾“中央图书馆”曾编纂《台湾公藏方

志两盒目录》,该目录收录台湾各学术文化机关所收藏的地方志3800种。

在国外,美国国会图书馆、美国国家档案馆、英国伦敦大学亚非学院、大英图书馆、英国国家档案馆和其他大学图书馆藏有一批研究中国近代史的珍贵资料。

如《美国国会图书馆藏中国方志目录》较完整地收集了1942年前我国河北、山东、江苏、四川和山西地区的地方志,其中100多种为罕见孤本。

又譬如,有大批民国时期名人函件、口述史料保存在美国哥伦比亚大学;胡汉民往来信函和文稿约2500多件保存在哈佛大学燕京图书馆;许多有关中国共产党早期的重要文献散落在日本、俄罗斯等地。