板支座负筋计算

- 格式:pptx

- 大小:7.82 MB

- 文档页数:15

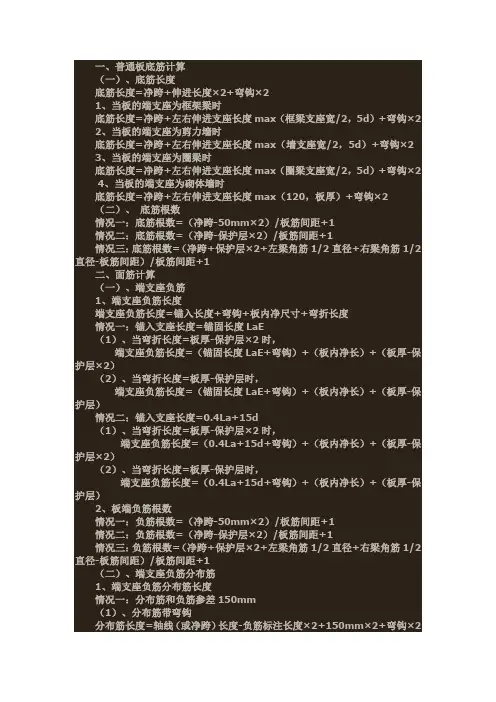

天天(论坛版主) 加关注等 级:地区:石家庄发帖数:626回复数:128帮筑币:760魅力值:1650 发表于:2013-01-05 15:04:43 举报 引用 只看该作者 回复次数:19 查看次数:855 楼主 板钢筋计算公式一、普通板底筋计算 (一)、底筋长度底筋长度=净跨+伸进长度×2+弯钩×2 1、当板的端支座为框架梁时 底筋长度=净跨+左右伸进支座长度max (框梁支座宽/2,5d )+弯钩×2 2、当板的端支座为剪力墙时 底筋长度=净跨+左右伸进支座长度max (墙支座宽/2,5d )+弯钩×2 3、当板的端支座为圈梁时 底筋长度=净跨+左右伸进支座长度max (圈梁支座宽/2,5d )+弯钩×2 4、当板的端支座为砌体墙时 底筋长度=净跨+左右伸进支座长度max (120,板厚)+弯钩×2 (二)、 底筋根数 情况一:底筋根数=(净跨-50mm×2)/板筋间距+1 情况二:底筋根数=(净跨-保护层×2)/板筋间距+1 情况三:底筋根数=(净跨+保护层×2+左梁角筋1/2直径+右梁角筋1/2直径-板筋间距)/板筋间距+1 二、面筋计算 (一)、端支座负筋 1、端支座负筋长度 端支座负筋长度=锚入长度+弯钩+板内净尺寸+弯折长度情况一:锚入支座长度=锚固长度LaE(1)、当弯折长度=板厚-保护层×2时,端支座负筋长度=(锚固长度LaE+弯钩)+(板内净长)+(板厚-保护层×2)(2)、当弯折长度=板厚-保护层时,端支座负筋长度=(锚固长度LaE+弯钩)+(板内净长)+(板厚-保护层)情况二:锚入支座长度=0.4La+15d(1)、当弯折长度=板厚-保护层×2时,端支座负筋长度=(0.4La+15d+弯钩)+(板内净长)+(板厚-保护层×2)(2)、当弯折长度=板厚-保护层时,端支座负筋长度=(0.4La+15d+弯钩)+(板内净长)+(板厚-保护层)2、板端负筋根数情况一:负筋根数=(净跨-50mm×2)/板筋间距+1情况二:负筋根数=(净跨-保护层×2)/板筋间距+1情况三:负筋根数=(净跨+保护层×2+左梁角筋1/2直径+右梁角筋1/2直径-板筋间距)/板筋间距+1 (二)、端支座负筋分布筋1、端支座负筋分布筋长度情况一:分布筋和负筋参差150mm(1)、分布筋带弯钩分布筋长度=轴线(或净跨)长度-负筋标注长度×2+150mm×2+弯钩×2(2)、分布筋不带弯钩分布筋长度=轴线(或净跨)长度-负筋标注长度×2+150mm×2情况二:分布筋=轴线长度(1)、分布筋带弯钩分布筋长度=轴线长度+弯钩×2(2)、分布筋不带弯钩分布筋长度=轴线长度2、端支座负筋分布筋根数情况一:负筋分布筋根数=负筋板内净尺寸/分布筋间距(向上取整)情况二:负筋分布筋根数=负筋板内净尺寸/分布筋间距+1(向上取整)(三)、中间支座负筋1、中间支座负筋长度中间支座负筋长度=标注长度+弯折长度×2情况一:当弯折长度=板厚-保护层×2时,中间支座负筋长度=标注长度+(板厚-保护层×2)×2情况二:当弯折长度=板厚-保护层时,中间支座负筋长度=标注长度+(板厚-保护层)×22、中间支座负筋根数情况一:中间支座负筋根数=(净跨-50mm×2)/板筋间距+1情况二:中间支座负筋根数=(净跨-保护层×2)/板筋间距+1情况三:中间支座负筋根数=(净跨+保护层×2+左梁角筋1/2直径+右梁角筋1/2直径-板筋间距)/板筋间(四)、中间支座负筋分布筋1、中间支座负筋分布筋长度情况一:分布筋和负筋参差150mm(1)、分布筋带弯钩分布筋长度=轴线(或净跨)长度-负筋标注长度×2+150mm×2+弯钩×2(2)、分布筋不带弯钩分布筋长度=轴线(或净跨)长度-负筋标注长度×2+150mm×2情况二:分布筋=轴线长度(1)、分布筋带弯钩分布筋长度=轴线长度+弯钩×2(2)、分布筋不带弯钩分布筋长度=轴线长度2、中间支座负筋分布筋根数情况一:根数=布筋范围/间距中间支座负筋分布筋根数=(布筋范围1/分布筋间距)+(布筋范围2/分布筋间距)(向上取整)情况二:根数=布筋范围/间距+1中间支座负筋分布筋根数=(布筋范围1/分布筋间距+1)+(布筋范围2/分布筋间距+1)(向上取整)三、温度筋为了防止板受热胀冷缩而产生裂缝,通常在板的上部负筋中间位置布置温度筋。

梁钢筋工程计量规则一、楼层框架梁上部钢筋长度的算法1.楼层框架梁上部贯通筋长度的算法(1)当(hc-保护层)即直锚长度>LaE时,表明梁支座足够宽,上部纵筋可以直锚在支座里,即:上部贯通筋长度=通跨净长+左右支座锚固长度 =Ln+2max[(LaE ),(0.5hc+5d )]其中:Ln ——通跨净长;LaE ——锚固长度;hc ——柱截面沿框架方向的高度(即支座宽度);(2)当(hc-保护层)即直锚长度≤LaE时,表明梁支座不能满足直锚长度,上部纵筋必须弯锚在支座里,即:上部贯通筋长度=通跨净长+左右支座锚固长度=Ln+2max[(LaE),(0.4LaE+15d ),(支座宽-保护层+弯折15d )]2.楼层框架梁上部支座负筋长度的算法(1)左、右支座负筋的计算第一排长度=左或右支座锚固+净跨长/3第二排长度=左或右支座锚固+净跨长/4支座锚固=max[(LaE),(0.4LaE+15d),(支座宽-保护层+弯折15d)](2)中间跨支座负筋的计算第一排中间支座负筋长度=hc+Ln/3×2第二排中间支座负筋长度=hc+Ln/4×2注:Ln取左右两跨净跨长较大值3.楼层框架梁上部架立筋长度的算法架立筋长度=净跨-两边负筋净长+150×2二、楼层框架梁侧面纵筋长度的算法1.构造纵筋当梁净高hw≥450时,在梁的两个侧面沿高度配置纵向构造钢筋,纵向构造钢筋间距a≤200;当梁宽≤350时,拉筋直径为6mm;梁宽>350时,拉筋直径为8mm,拉筋间距为非加密区间距的两倍,当设有多排拉筋时,上下两排拉筋竖向错开设置。

梁侧面构造纵筋=Ln+15d×2(Ln为梁通跨净长)2.抗扭纵筋(1)当端支座足够大时,直锚在端支座里抗扭纵筋长度=通跨净长Ln+左右锚入支座内长度2max[(LaE),(0.5hc+5d)](2)当支座不能满足直锚长度时,必须弯锚抗扭纵筋长度=通跨净长Ln+左右锚入支座内长度2max[(LaE),(0.4LaE+15d),(支座宽-保护层+弯折15d)]3.拉筋长度的计算有侧面纵筋一定有拉筋(1)当拉筋同时勾住主筋和箍筋时:拉筋长度=梁宽b-保护层×2+4d+1.9d×2+max(10d,75mm)×2(2)当拉筋只勾住主筋时:拉筋长度=梁宽b-保护层×2+2d+1.9d×2+max(10d,75mm)×24.拉筋根数的计算拉筋间距为非加密区间距的2倍,拉筋根数=(Ln-50×2)/非加密区间距的2倍+1三、楼层框架梁下部纵筋长度的算法1.下部贯通筋长度的计算(1)当端支座足够大时,直锚在端支座里下部贯通筋长度=通跨净长Ln+左右锚入支座内长度2max[(LaE),(0.5hc+5d)](2)当支座不能满足直锚长度时,必须弯锚下部贯通筋长度=通跨净长Ln+左右锚入支座内长度2max[(LaE),(0.4LaE+15d),(支座宽-保护层+弯折15d)]2.下部非贯通筋长度的计算(1)当端支座足够大时,直锚在端支座里下部非贯通筋长度=净跨长+左右锚入支座内长度2max[(LaE),(0.5hc+5d)](2)当支座不能满足直锚长度时,必须弯锚首尾跨下部非贯通筋长度=净跨长+锚入端支座内长度max[(LaE),(0.4LaE+15d),(支座宽-保护层+弯折15d)]+中间支座max[(LaE),(0.5hc+5d)]中间跨下部非贯通筋长度=净跨长+左右锚入支座内长度2max[(LaE),(0.5hc+5d)]四、楼层框架梁箍筋的算法箍筋长度=2(梁宽b-保护层×2+2d)+2(梁高h-保护层×2+2d)+1.9d×2+max(10d,75mm)×2箍筋根数:(1)一级抗震等级楼层框架梁箍筋根数=加密区根数×2+非加密区根数加密区根数:[max(梁高hb×2,500)-50]/加密间距+1非加密区根数: (净跨长-加密区长×2)/非加密间距-1(2)二至四级抗震等级楼层框架梁箍筋根数=加密区根数×2+非加密区根数加密区根数: [max(梁高hb×1.5,500)-50]/加密间距+1非加密区根数: (净跨长-加密区长×2)/非加密间距-1五、吊筋的算法吊筋长度=次梁宽b+2×50+2×(梁高-2×保护层)/sin45°(或60°)+2×20d六、附加箍筋的算法附加箍筋长度算法和箍筋计算方法一样附加箍筋间距为8d且≤100,附加根数按图纸标注计算七、屋面框架梁钢筋的算法屋面框架梁上部贯通筋长度=通跨净长+(左端支座宽-保护层)+(右端支座宽-保护层)+弯折(梁高-保护层)×2屋面框架梁上部负筋长度=净跨/3(4)+(左端支座宽-保护层)+弯折(梁高-保护层)例题:解:KZ1:450mm×450mm;抗震等级二级;C30混凝土;c=25mm;LaE=34d hc-c=450-25=425mm<LaE=34d=850mm,钢筋需要弯锚上部贯通筋:(10800-450)+2×850=12050mm N=2支座负筋:第一排左 (6600-450)/3+850=2900mm N=2中 (6600-450)/3×2+450=4550mm N=2右 (4200-450)/3+850=2100mm N=2第二排左 (6600-450)/4+850=2387.5mm N=2中 (6600-450)/4×2+450=3525mm N=2右 (4200-450)/4+850=1787.5mm N=2架立筋:第一跨 (6600-450)-(6600-450)/3×2+150×2=2350mm N=2第二跨(4200-450)-(6600-450)/3-(4200-450)/3+150×2=750mm N=2下部非贯通筋:第一跨(6600-450)+2×850=7850mm N=4第二跨(4200-450)+2×850=5450mm N=3构造筋:(10800-450)+15×2×12=10710mm N=4拉筋(只勾住主筋,直径取6mm):(300-2×25+2×6)+1.9×2×6+2×75=434.8mm根数:(6600-450-2×50)/(2×200)+1+(4200-450-2×50)/(2×200)+1=28根箍筋:2×(300-2×25+2×10)+2×(700-2×25+2×10)+1.9×2×10+2×100=2118mm 根数:第一跨加密区 (1.5×700-50)/100+1=11根 2×11=22根非加密区(6600-450-2×1.5×700)/200-1=20根第二跨加密区 (1.5×700-50)/100+1=11根 2×11=22根非加密区(4200-450-2×1.5×700)/200-1=8根箍筋总根数=22+20+22+8=72根柱钢筋工程计量规则一、基础层插筋计算(1)柱直接生根于基础板;(2)柱生根于基础梁上基础插筋长度=弯折长度a+竖直长度h1+非连接区hn/3+搭接长度LIEa的取值:h-c≥0.5LaE,max(12d,150)h-c≥0.6LaE,max(10d,150)h-c≥0.7LaE,max(8d,150)h-c≥0.8LaE,max(6d,150)h:基础厚度;h-c=h1二、柱纵筋长度的算法1.-1层柱子纵筋长度纵筋长度=-1层层高-(-1层非连接区hn/3)+1层非连接区hn/3+搭接长度LlE如果出现多层地下室,只有基础层顶面和首层顶面是hn/3,净高其余均为max(1/6净高、500、柱截面长边)2.1层柱子纵筋长度纵筋长度=1层层高-1层非连接区hn/3+max(hn/6,hc,500)+搭接长度LlE3.中间层柱子纵筋长度纵筋长度=中间层层高-当前层非连接区+(当前层+1)非连接区+搭接长度LlE非连接区=max(hn/6,hc,500)4.顶层柱纵筋计算(1)顶层中柱纵筋计算中柱纵筋长度=顶层层高-顶层非连接区-梁高+(梁高-保护层)+12d非连接区=max(hn/6,hc,500)注:当直锚长度<laE,且顶层为现浇混凝土板,其强度等级≥C20,板厚≥80mm时(2)顶层边柱纵筋计算情况A:当顶层梁宽小于柱宽,又没有现浇板时,边柱外侧纵筋只有65%锚入梁内;顶层边柱纵筋长度:1号纵筋长度=顶层层高-顶层非连接区长度-梁高+1.5LaE(65%)2号纵筋长度=顶层层高-顶层非连接区长度-保护层+(与弯折平行的柱宽-2×保护层)+8d(35%)3号纵筋长度=顶层层高-顶层非连接区长度-保护层+(与弯折平行的柱宽-2×保护层)4号纵筋长度=顶层层高-顶层非连接区长度-保护层+12d5号纵筋长度=顶层层高-顶层非连接区长度-梁高+ LaE情况B:当顶板为现浇板,混凝土强度等级≥C20、板厚≥80mm时,边柱外侧纵筋100%锚入梁及板内;顶层边柱纵筋长度:只有1号钢筋和4号钢筋情况C:当柱外侧纵向钢筋配率大于1.2%时,边柱外侧纵筋分两批锚入梁内,50%根数锚固长度为1.5LaE,50%根数锚固长度为1.5LaE+20d;顶层边柱纵筋长度:边柱外侧纵筋分两批锚入梁内,50%根数锚固长度为1.5LaE,50%根数锚固长度为1.5LaE+20d1号纵筋长度(外侧根数一半)=顶层层高-顶层非连接区长度-梁高+1.5LaE1号纵筋长度(外侧根数一半)=顶层层高-顶层非连接区长度-梁高+1.5LaE+20d(3)顶层角柱纵筋计算顶层角柱两面有梁,其纵向钢筋的计算方法和边柱一样,只是外侧是两个面,外侧纵筋总跟数为两个外侧总根数之和计算5.柱变截面位置纵向钢筋构造(1)柱纵向钢筋连接接头相互错开,在同一截面内的钢筋接头面积百分率:对于绑扎搭接和机械连接不宜大于50%,对于焊接连接不应大于50%(2)框架柱纵向钢筋直径d>28时,不宜采用绑扎搭接接头三、柱箍筋根数的算法1.基础箍筋根数计算根数=(基础高度-基础保护层)/间距-12.-1层箍筋根数计算根部根数=[hn(-1层)/3-50]/加密间距+1梁下根数=[hn(1层)/3]/加密间距+1梁高范围根数=梁高/加密间距非加密区根数=非加密区长度/非加密间距-13.1层箍筋根数计算根部根数=[hn(1层)/3]/加密间距+1梁下根数=max[hn(2层)/6,hc,500]/加密间距+1梁高范围根数=梁高/加密间距非加密区根数=非加密区长度/非加密间距-14.顶层箍筋根数计算(假如房屋只有两层)根部根数=max[hn(2层)/6,hc,500]/加密间距+1梁下根数=max[hn(2层)/6,hc,500]/加密间距+1梁高范围根数=梁高/加密间距非加密区根数=非加密区长度/非加密间距-1例题:楼层框架梁均为300mm×650mm,混凝土等级C30,板厚100mm,抗震等级二级,基础为800mm的筏板基础,计算:柱的钢筋工程量,钢筋采用电渣压力焊连接。

支座负筋长度计算

支座负筋长度计算是指计算支撑结构悬挑应力及抗震性能时使用的一种计算方式。

包括以下内容:

1. 负筋长度计算的目的:支座负筋长度计算的主要目的是为了计算结构的支承模式,检测结构荷载的应力分布情况,从而保证结构的机械性能和安全性能。

2. 支座负筋长度计算的基本原理:根据结构支撑系统的负荷特性,以及支撑杆件受力状态,使用分析方法,获取支撑杆件的受力情况以及支座负筋的长度。

3. 负筋长度计算的五个步骤:

(1)确定支撑杆件的基本尺寸及负荷特性;

(2)根据结构和杆件几何特性,确定支撑杆件的轴向受力方向;

(3)计算支撑杆件的受力情况;

(4)计算支撑杆件的负筋形式;

(5)计算支座负筋长度。

4.计算结果:计算得出的支座负筋长度可作为其它传统理论分析依据,以评估

结构受力以及抗震性能。

5.应用举例:如在设计大空间桁架结构时,当结构高度较大时,应根据支座负

筋长度计算,确定支撑桁架的安排,以保证结构具有较高的抗拉性能和抗震安全性。

一、普通板底筋计算(一)、底筋长度底筋长度=净跨+伸进长度×2+弯钩×21、当板的端支座为框架梁时底筋长度=净跨+左右伸进支座长度max(框梁支座宽/2,5d)+弯钩×22、当板的端支座为剪力墙时底筋长度=净跨+左右伸进支座长度max(墙支座宽/2,5d)+弯钩×23、当板的端支座为圈梁时底筋长度=净跨+左右伸进支座长度max(圈梁支座宽/2,5d)+弯钩×24、当板的端支座为砌体墙时底筋长度=净跨+左右伸进支座长度max(120,板厚)+弯钩×2(二)、底筋根数情况一:底筋根数=(净跨-50mm×2)/板筋间距+1情况二:底筋根数=(净跨-保护层×2)/板筋间距+1情况三:底筋根数=(净跨+保护层×2+左梁角筋1/2直径+右梁角筋1/2直径-板筋间距)/板筋间距+1二、面筋计算(一)、端支座负筋1、端支座负筋长度端支座负筋长度=锚入长度+弯钩+板内净尺寸+弯折长度情况一:锚入支座长度=锚固长度LaE(1)、当弯折长度=板厚-保护层×2时,端支座负筋长度=(锚固长度LaE+弯钩)+(板内净长)+(板厚-保护层×2)(2)、当弯折长度=板厚-保护层时,端支座负筋长度=(锚固长度LaE+弯钩)+(板内净长)+(板厚-保护层)情况二:锚入支座长度=0.4La+15d(1)、当弯折长度=板厚-保护层×2时,端支座负筋长度=(0.4La+15d+弯钩)+(板内净长)+(板厚-保护层×2)(2)、当弯折长度=板厚-保护层时,端支座负筋长度=(0.4La+15d+弯钩)+(板内净长)+(板厚-保护层)2、板端负筋根数情况一:负筋根数=(净跨-50mm×2)/板筋间距+1情况二:负筋根数=(净跨-保护层×2)/板筋间距+1情况三:负筋根数=(净跨+保护层×2+左梁角筋1/2直径+右梁角筋1/2直径-板筋间距)/板筋间距+1(二)、端支座负筋分布筋1、端支座负筋分布筋长度情况一:分布筋和负筋参差150mm(1)、分布筋带弯钩分布筋长度=轴线(或净跨)长度-负筋标注长度×2+150mm×2+弯钩×2(2)、分布筋不带弯钩分布筋长度=轴线(或净跨)长度-负筋标注长度×2+150mm×2情况二:分布筋=轴线长度(1)、分布筋带弯钩分布筋长度=轴线长度+弯钩×2(2)、分布筋不带弯钩分布筋长度=轴线长度2、端支座负筋分布筋根数情况一:负筋分布筋根数=负筋板内净尺寸/分布筋间距(向上取整)情况二:负筋分布筋根数=负筋板内净尺寸/分布筋间距+1(向上取整)(三)、中间支座负筋1、中间支座负筋长度中间支座负筋长度=标注长度+弯折长度×2情况一:当弯折长度=板厚-保护层×2时,中间支座负筋长度=标注长度+(板厚-保护层×2)×2情况二:当弯折长度=板厚-保护层时,中间支座负筋长度=标注长度+(板厚-保护层)×22、中间支座负筋根数情况一:中间支座负筋根数=(净跨-50m m×2)/板筋间距+1情况二:中间支座负筋根数=(净跨-保护层×2)/板筋间距+1情况三:中间支座负筋根数=(净跨+保护层×2+左梁角筋1/2直径+右梁角筋1/2直径-板筋间距)/板筋间距+1(四)、中间支座负筋分布筋1、中间支座负筋分布筋长度情况一:分布筋和负筋参差150mm(1)、分布筋带弯钩分布筋长度=轴线(或净跨)长度-负筋标注长度×2+150mm×2+弯钩×2(2)、分布筋不带弯钩分布筋长度=轴线(或净跨)长度-负筋标注长度×2+150mm×2情况二:分布筋=轴线长度(1)、分布筋带弯钩分布筋长度=轴线长度+弯钩×2(2)、分布筋不带弯钩分布筋长度=轴线长度2、中间支座负筋分布筋根数情况一:根数=布筋范围/间距中间支座负筋分布筋根数=(布筋范围1/分布筋间距)+(布筋范围2/分布筋间距)情况二:根数=布筋范围/间距+1中间支座负筋分布筋根数=(布筋范围1/分布筋间距+1)+(布筋范围2/分布筋间距+1)三、温度筋为了防止板受热胀冷缩而产生裂缝,通常在板的上部负筋中间位置布置温度筋。

板支座负筋长度计算首先,我们需要明确什么是板支座负筋。

板支座负筋是混凝土承受受拉力作用时所产生的裂缝中的钢筋,起到承载混凝土裂缝力的作用。

在计算板支座负筋长度时,需要考虑以下几个因素:1.弯矩大小:板支座负筋长度是由混凝土受到的弯矩大小决定的。

弯矩大小与荷载大小、支座尺寸、板厚等因素有关。

在计算板支座负筋长度时,需要确定混凝土受到的最大弯矩。

2.钢筋截面积:板支座负筋长度也受到钢筋截面积的影响。

钢筋截面积越大,承载能力越大,板支座负筋长度也就越短。

3.钢筋的屈服强度:板支座负筋长度还与钢筋的屈服强度有关。

钢筋的屈服强度越高,其承载能力越大,板支座负筋长度也就越短。

根据以上几个因素,我们可以采用以下步骤计算板支座负筋长度:步骤1:确定混凝土受到的最大弯矩。

可以根据结构的受力情况,利用弯矩公式计算得出。

步骤2:选择合适的钢筋直径。

通常情况下,板支座负筋采用的是直径为8mm的圆钢筋。

但具体选择钢筋直径时,需要考虑弯矩大小、承载能力和屈服强度等因素。

步骤3:根据截面中钢筋的数量和直径,计算钢筋的截面积。

例如,如果采用直径为8mm的圆钢筋,每排放置3根钢筋,则钢筋的截面积=3 * π * (8/2)^2步骤4:根据钢筋的屈服强度,计算板支座负筋的屈服强度。

钢筋的屈服强度可以通过查询材料手册或实验测试得出。

步骤5:根据混凝土受到的最大弯矩和钢筋的截面积,计算板支座负筋的长度。

板支座负筋长度=最大弯矩/(钢筋截面积*钢筋的屈服强度)。

在计算板支座负筋长度时,需要注意以下几点:1.以上计算方法适用于一般情况下的板支座。

在一些特殊情况下,如支座间距较大或受到边缘约束时,需要按照相关规范进行修正。

2.在实际工程中,还需要考虑板支座负筋的布置和间距。

根据相关规范的要求,板支座负筋的布置应均匀,并保证相邻筋的最小间距。

3.在计算板支座负筋长度时,还需要考虑其他因素,如板支座的设计荷载、支座尺寸和板厚等。

根据具体情况,还需要对计算结果进行验证和调整。

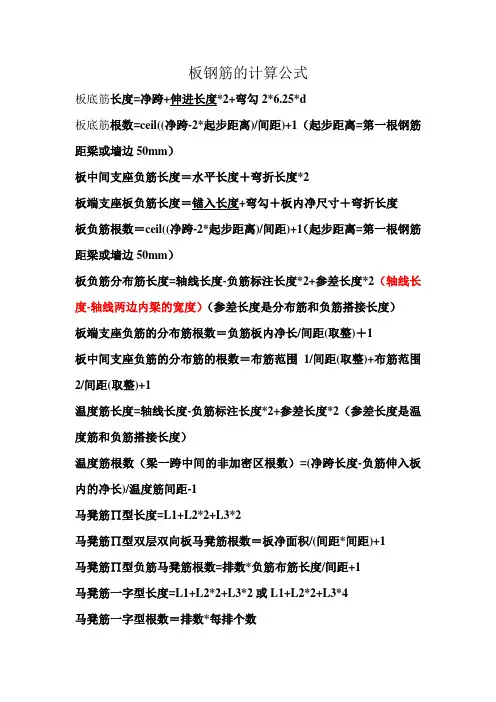

板底筋长度=净跨+伸进长度*2+弯勾2*6.25*d板底筋根数=ceil((净跨-2*起步距离)/间距)+1(起步距离=第一根钢筋距梁或墙边50mm)板中间支座负筋长度=水平长度+弯折长度*2板端支座板负筋长度=锚入长度+弯勾+板内净尺寸+弯折长度板负筋根数=ceil((净跨-2*起步距离)/间距)+1(起步距离=第一根钢筋距梁或墙边50mm)板负筋分布筋长度=轴线长度-负筋标注长度*2+参差长度*2(轴线长度-轴线两边内梁的宽度)(参差长度是分布筋和负筋搭接长度)板端支座负筋的分布筋根数=负筋板内净长/间距(取整)+1板中间支座负筋的分布筋的根数=布筋范围1/间距(取整)+布筋范围2/间距(取整)+1温度筋长度=轴线长度-负筋标注长度*2+参差长度*2(参差长度是温度筋和负筋搭接长度)温度筋根数(梁一跨中间的非加密区根数)=(净跨长度-负筋伸入板内的净长)/温度筋间距-1马凳筋∏型长度=L1+L2*2+L3*2马凳筋∏型双层双向板马凳筋根数=板净面积/(间距*间距)+1马凳筋∏型负筋马凳筋根数=排数*负筋布筋长度/间距+1马凳筋一字型长度=L1+L2*2+L3*2或L1+L2*2+L3*4马凳筋一字型根数=排数*每排个数梁上部通筋长度=总净跨长+左支座锚固+右支座锚固+搭接长度*搭接个数梁上部边支座负筋(第一排)=1/3净跨长+左支座锚固梁上部边支座负筋(第二排)=1/4净跨长+左支座锚固梁上部中间支座负筋(第一排)=1/3净跨长(取大值)*2+支座宽梁上部中间支座负筋(第二排)=1/4净跨长(取大值)*2+支座宽梁架立筋长度=净跨-两边负筋净长+150*2(注意钢筋类别)梁侧面构造钢筋长度=净跨长+2×15d+搭接长度*搭接个数(注意钢筋类别)梁侧面受扭钢筋长度=净跨长+左支座锚固+右支座锚固+搭接长度*搭接个数(注意钢筋类别)梁下部通筋长度=总净跨长+左支座锚固+右支座锚固+搭接长度*搭接个数梁边跨下部筋长度=本身净跨+左锚固+右锚固梁中间跨下部筋长度=本身净跨+左锚固+右锚固梁箍筋长度=2*(H-2*25+B-2*25)+(11.9*2+8)d二-四级抗震箍筋根数计算加密区根数=(1.5*梁高-50)/加密间距+1 (一跨分左加密、右加密)非=(净跨长-左加密区-右加密区)/非加密间距-1总根数=加密*2+非加密梁拉筋长度=梁宽-2*保护层+2*11.9d+2*d拉筋根数:如果我们没有在平法输入中给定拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=(箍筋根数/2)×(构造筋根数/2);如果给定了拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=布筋长度/布筋间距。

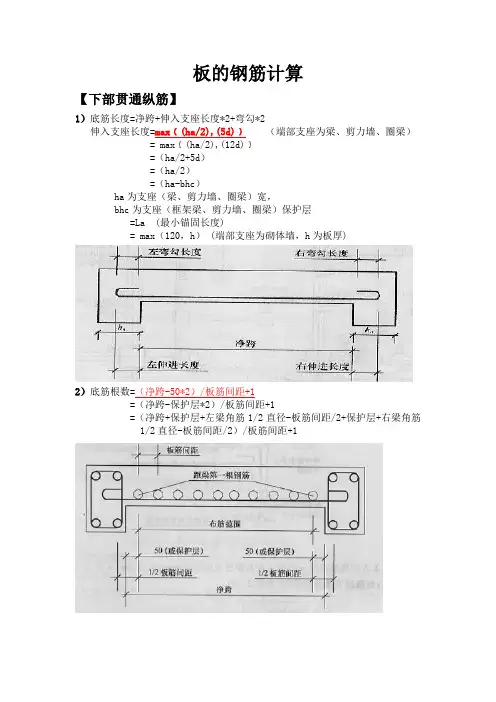

板的钢筋计算【下部贯通纵筋】1)底筋长度=净跨+伸入支座长度*2+弯勾*2伸入支座长度=max﹛(ha/2),(5d)﹜(端部支座为梁、剪力墙、圈梁) = max﹛(ha/2),(12d)﹜=(ha/2+5d)=(ha/2)=(ha-bhc)ha为支座(梁、剪力墙、圈梁)宽,bhc为支座(框架梁、剪力墙、圈梁)保护层=La (最小锚固长度)= max(120,h) (端部支座为砌体墙,h为板厚)2)底筋根数=(净跨-50*2)/板筋间距+1=(净跨-保护层*2)/板筋间距+1=(净跨+保护层+左梁角筋1/2直径-板筋间距/2+保护层+右梁角筋1/2直径-板筋间距/2)/板筋间距+1【面筋】1)面筋长度=净跨+伸入支座锚固长度*2+弯勾*2伸入支座锚固长度=La(最小锚固长度)=0.4 La+15*d=(支座宽ha-支座保护层bhc)+(板厚h -2*保护层)=(支座宽ha-支座保护层bhc)+(板厚h -保护层)=伸入支座中心线ha/2+(板厚h -2*保护层)=伸入支座中心线ha/2+(板厚h -保护层)2)面筋根数=(净跨-50*2)/板筋间距+1=(净跨-保护层*2)/板筋间距+1=(净跨+保护层+左梁角筋1/2直径-板筋间距/2+保护层+右梁角筋1/2直径-板筋间距/2)/板筋间距+1【负筋】端支座负筋1)端支座负筋长度=锚入支座长度+弯勾+板内净尺寸+弯折长度锚入支座长度= La(最小锚固长度)=0.4 La+15*d=(支座宽ha -保护层bhc)+(板厚h -2*保护层)=(支座宽ha -保护层bhc)+(板厚h -保护层)=伸入支座中心线ha/2+(板厚h -2*保护层)=伸入支座中心线ha/2+(板厚h -保护层)弯折长度=(板厚h -2*保护层)=(板厚h -保护层)2)负筋根数=(净跨-50*2)/板筋间距+1=(净跨-保护层*2)/板筋间距+1=(净跨+保护层+左梁角筋1/2直径-板筋间距/2+保护层+右梁角筋1/2直径-板筋间距/2)/板筋间距+13)端支座负筋分布筋长度=(轴线(或净跨)长度-负筋标注长度*2)+搭界长度150*2+弯勾*2=轴线长度+弯勾*2=布筋范围长度+弯勾*2布筋范围=净跨-50*2=净跨-保护层*2=净跨+保护层+左梁角筋1/2直径-板筋间距/2+保护层+右梁角筋1/2直径-板筋间距/24)分布筋根数=负筋板内净长/分布筋间距(向上取整)=负筋板内净长/分布筋间距+1(向上取整)中间支座负筋1)中间支座负筋长度=标注长度a+标注长度b+弯折长度*2=标注长度a+标注长度b+支座+弯折长度*2弯折长度=板厚-2*保护层=板厚-保护层2)负筋根数=(净跨-50*2)/板筋间距+1=(净跨-保护层*2)/板筋间距+1=(净跨+保护层+左梁角筋1/2直径-板筋间距/2+保护层+右梁角筋1/2直径-板筋间距/2)/板筋间距+13)中间支座负筋分布筋长度=(轴线(或净跨)长度-负筋标注长度*2)+搭接长度150*2+弯勾*2=轴线长度+弯勾*2=布筋范围长度+弯勾*2布筋范围=净跨-50*2=净跨-保护层*2=净跨+保护层+左梁角筋1/2直径-板筋间距/2+保护层+右梁角筋1/2直径-板筋间距/24)分布筋根数=(布筋范围a /分布筋间距)+ (布筋范围b /分布筋间距)(向上取整)=(布筋范围 a /分布筋间距+1)+ (布筋范围 b /分布筋间距+1)(向上取整)【温度筋】1)温度筋长度=(两支座中心线长度-负筋标注长度*2)+搭接长度150*2+弯勾*2 =(两支座净长-负筋标注长度*2)+搭接长度150*2+弯勾*22)温度筋根数=(两支座中心线长度-负筋标注长度*2)/温度筋间距-1=(两支座净长-负筋标注长度*2)/温度筋间距-1【纯悬挑板的钢筋计算】上部筋1)上部受力筋长度=锚固长度La +(悬挑板净跨XBK-保护层)+(h-保护层*2+5d)+(搭接长度*搭接个数)一端悬挑=(悬挑板净跨XBK-保护层*2)+(h-保护层*2+5d) *2+(搭接长度*搭接个数)两端悬挑2)上部受力筋根数=(悬挑板长度L -50*2)/上部受力钢筋间距+1=(悬挑板长度L -保护层*2)/上部受力钢筋间距+1=(悬挑板长度L +保护层*2+左梁角筋1/2直径+右梁角筋1/2直径-板筋间距)/上部受力钢筋间距+13)上部分布筋长度=(悬挑板长度L-保护层*2)+弯勾*2上部分布筋根数=(悬挑板净跨XBK-保护层)/分布筋间距下部筋1)下部构造钢筋长度= max(支座宽/2,12d)+(悬挑板净跨XBK-保护层) +弯勾*2下部构造钢筋根数=(悬挑板长度L -50*2)/上部受力钢筋间距+1=(悬挑板长度L-保护层*2)/下部构造钢筋间距+12)下部分布筋长度=(悬挑板长度L-保护层*2)+(弯勾*2 一级钢筋)下部分布筋根数=(悬挑板净跨XBK-保护层)/分布筋间距【板中开洞的底筋计算】1)非洞口钢筋长度=净跨+伸进长度max﹛(ha/2),(5d)﹜*2+弯勾*22)洞口截断钢筋长度=伸进长度max﹛(ha/2),(5d)﹜+(净跨-保护层)+设定弯折+水平玩折(h-保护层*2+5d)+弯勾3)洞口加强钢筋长度=净跨+伸进长度max﹛(ha/2),(5d)﹜*2。

一、普通板底筋计算(一)、底筋长度底筋长度=净跨+伸进长度×2+弯钩×21、当板的端支座为框架梁时底筋长度=净跨+左右伸进支座长度max(框梁支座宽/2,5d)+弯钩×22、当板的端支座为剪力墙时底筋长度=净跨+左右伸进支座长度max(墙支座宽/2,5d)+弯钩×23、当板的端支座为圈梁时底筋长度=净跨+左右伸进支座长度max(圈梁支座宽/2,5d)+弯钩×24、当板的端支座为砌体墙时底筋长度=净跨+左右伸进支座长度max(120,板厚)+弯钩×2(二)、底筋根数情况一:底筋根数=(净跨-50mm×2)/板筋间距+1情况二:底筋根数=(净跨-保护层×2)/板筋间距+1情况三:底筋根数=(净跨+保护层×2+左梁角筋1/2直径+右梁角筋1/2直径-板筋间距)/板筋间距+1二、面筋计算(一)、端支座负筋1、端支座负筋长度端支座负筋长度=锚入长度+弯钩+板内净尺寸+弯折长度情况一:锚入支座长度=锚固长度LaE(1)、当弯折长度=板厚-保护层×2时,端支座负筋长度=(锚固长度LaE+弯钩)+(板内净长)+(板厚-保护层×2)(2)、当弯折长度=板厚-保护层时,端支座负筋长度=(锚固长度LaE+弯钩)+(板内净长)+(板厚-保护层)情况二:锚入支座长度=0.4La+15d(1)、当弯折长度=板厚-保护层×2时,端支座负筋长度=(0.4La+15d+弯钩)+(板内净长)+(板厚-保护层×2)(2)、当弯折长度=板厚-保护层时,端支座负筋长度=(0.4La+15d+弯钩)+(板内净长)+(板厚-保护层)2、板端负筋根数情况一:负筋根数=(净跨-50mm×2)/板筋间距+1情况二:负筋根数=(净跨-保护层×2)/板筋间距+1情况三:负筋根数=(净跨+保护层×2+左梁角筋1/2直径+右梁角筋1/2直径-板筋间距)/板筋间距+1(二)、端支座负筋分布筋1、端支座负筋分布筋长度情况一:分布筋和负筋参差150mm(1)、分布筋带弯钩分布筋长度=轴线(或净跨)长度-负筋标注长度×2+150mm×2+弯钩×2(2)、分布筋不带弯钩分布筋长度=轴线(或净跨)长度-负筋标注长度×2+150mm×2情况二:分布筋=轴线长度(1)、分布筋带弯钩分布筋长度=轴线长度+弯钩×2(2)、分布筋不带弯钩分布筋长度=轴线长度2、端支座负筋分布筋根数情况一:负筋分布筋根数=负筋板内净尺寸/分布筋间距(向上取整)情况二:负筋分布筋根数=负筋板内净尺寸/分布筋间距+1(向上取整)(三)、中间支座负筋1、中间支座负筋长度中间支座负筋长度=标注长度+弯折长度×2情况一:当弯折长度=板厚-保护层×2时,中间支座负筋长度=标注长度+(板厚-保护层×2)×2情况二:当弯折长度=板厚-保护层时,中间支座负筋长度=标注长度+(板厚-保护层)×22、中间支座负筋根数情况一:中间支座负筋根数=(净跨-50mm×2)/板筋间距+1情况二:中间支座负筋根数=(净跨-保护层×2)/板筋间距+1情况三:中间支座负筋根数=(净跨+保护层×2+左梁角筋1/2直径+右梁角筋1/2直径-板筋间距)/板筋间距+1(四)、中间支座负筋分布筋1、中间支座负筋分布筋长度情况一:分布筋和负筋参差150mm(1)、分布筋带弯钩分布筋长度=轴线(或净跨)长度-负筋标注长度×2+150mm×2+弯钩×2(2)、分布筋不带弯钩分布筋长度=轴线(或净跨)长度-负筋标注长度×2+150mm×2情况二:分布筋=轴线长度(1)、分布筋带弯钩分布筋长度=轴线长度+弯钩×2(2)、分布筋不带弯钩分布筋长度=轴线长度2、中间支座负筋分布筋根数情况一:根数=布筋范围/间距中间支座负筋分布筋根数=(布筋范围1/分布筋间距)+(布筋范围2/分布筋间距)(向上取整)情况二:根数=布筋范围/间距+1中间支座负筋分布筋根数=(布筋范围1/分布筋间距+1)+(布筋范围2/分布筋间距+1)(向上取整)三、温度筋为了防止板受热胀冷缩而产生裂缝,通常在板的上部负筋中间位置布置温度筋。

板(有梁板)钢筋计算公式

1、底筋:

长度= 锚固+净跨长+锚固+弯钩长度*2 (HPB300级钢筋末端应做1800弯钩,弯钩长度6.25d)

根数= (净长–起步*2)/间距+1 (向上取整)

起步距离=1/2布筋间距

锚固取值= Max(支座宽/2,5d) 支座宽指梁宽

2、面筋:

长度= 锚固+净长+锚固+弯钩长度*2 (HPB300级钢筋末端应做1800弯钩,调整值为每个弯钩6.25d)

根数= 计算公式( 同底筋)

锚固取值= 支座宽–梁保护层+15d 支座宽指梁宽

3、边支座标注负筋

长度= 锚固+净长+弯折

根数= 计算公式(同底筋)

锚固取值:支座宽-梁保护层+15*d 支座宽指梁宽

弯折长度:板厚-板保护层*2

净长长度:标注长度

或标注长度—支座宽/2

关于标注长度

1)支座边起标

2)支座中心线起标

3)无标注

4、中间支座标注负筋

长度= 弯折+直段净长+弯折

根数= (净长–起步*2)/间距+1 (向上取整)

弯折长度:板厚-板保护层*2

5、负筋分布筋

长度= 净跨长–两侧负筋净长+ 150 *2 (HPB300末端无需做180度弯钩)

根数= (负筋净长–起步)/间距(向上取整即可)

(注:负筋分布筋计算根数不用+1)

6、温度筋

长度=轴线长度-负筋标注长度*2+参差长度*2

根数=(净跨长度-负筋伸入板内的净长)/温度筋间距-1。

平法钢筋工程量计算一、梁构件1、上部贯通筋L=各跨长之和-左支座内侧宽-右支座内侧宽+锚固长度+搭接长度锚固长度取值:A、当(支座宽度-保护层)≥L aE,且≥0.5h c+5d时,锚固长度=max(L aE,0.5h c+5d);B、当(支座宽度-保护层)≤L aE时,锚固长度=支座宽度-保护层+15d。

H c为柱宽,d为钢筋直径2、端支座负筋上排钢筋长L=L ni/3+锚固长度(同上部通长筋)下排钢筋长L=L ni/4+锚固长度3、中间支座负筋上排钢筋长L=2×(L ni/3)+支座宽度下排钢筋长L=2×(L ni/4)+支座宽度4、架立筋长L=本跨净跨长-左侧负筋伸出长度-右侧负筋伸出长度+2×搭接长度搭接长度可按150mm计算5、下部钢筋长=6、下部贯通筋长L=各跨长之和-左支座内侧宽-右支座内侧宽+锚固长度+搭接长度注:锚固长度同上部贯通筋7、梁侧面钢筋长L=各跨长之和-左支座内侧宽-右支座内侧宽+锚固长度+搭接长度注:当为侧面构造钢筋(G)时,搭接与锚固长度为15d;当为侧面受扭纵向钢筋(N)时,搭接长为L lE或L l,其锚固长度为L aE或L a,锚固方式同框架梁下部纵筋8、拉筋:当只勾住主筋时:拉筋长度L=梁宽-2×保护层+2×1.9d+2×max(10d,75mm)+2d拉筋根数n=[(梁净跨长-2×50)/(箍筋非加密间距×2)]+19、吊筋长度L=2×20d(锚固长度)+2×斜段长度+次梁宽度+2×50注:当梁高≤800mm时,斜段长度=(梁高-2×保护层)/sin45°;当梁高>800mm时,斜段长度=(梁高-2×保护层)/sin60°10、箍筋箍筋长度L=2×(梁高-2×保护层+梁宽-2×保护层)+2×11.9d+4d箍筋根数n=2×{[(加密区长度-50)/加密区间距]+11+[(非加密区长度/非加密区间距)-1]}注:当为1级抗震时,箍筋加密区长度为max(2×梁高,500);当为2-4级抗震时,箍筋加密区长度为max(1.5×梁高,500)11、屋面框架梁钢筋屋面框架梁上部贯通筋和端支座负筋的锚固长度L=柱宽-保护层+梁高-保护层12、悬臂梁钢筋计算箍筋长度L=2×[(H+H b)/2-2×保护层+挑梁宽-2×保护层]+11.9d+4d箍筋根数n=(L-次梁宽-2×50)/箍筋间距+1上部上排钢筋L=L ni/3+支座宽+L-保护层+max{(H b-2×保护层),12d} 上部下排钢筋L=L ni/4+支座宽+0.75L下部钢筋L=15d+XL-保护层二、板构件1、板中钢筋计算板底受力钢筋长L=板跨净长+两端锚固max(1/2梁宽,5d)(当为梁、剪力墙、圆梁时);max(120,h,墙厚12)(当为砌体墙时)板底受力钢筋根数n=(板跨净长-2×50)÷布置间距+1板面受力钢筋长L=板跨净长+两端锚固板面受力钢筋根数n=(板跨净长-2×50)÷布置间距+1注:板面受力钢筋在端支座的锚固,结合平法和施工实际情况,大致有一下3种构造。

板筋计算公式:不规则板面积为S正方形边长为b,b=根号S钢筋间距为a,钢筋单向布筋根数为n=b/a钢筋直径为d,钢筋总长度L=b(2n+1)+lm当钢筋直径为ф6-ф10时,板两端头钢筋的增加长度lm 按下式计算简直板 lm=14(n+3)d固端板 lm=75(n+3)d吊筋计算公式:吊筋长度=2*锚固(20d)+2*斜段长度+次梁宽度+2*50,其中框梁高度>800mm 夹角=60°≤800mm 夹角=45一、普通板底筋计算(一)、底筋长度底筋长度=净跨+伸进长度×2+弯钩×21、当板的端支座为框架梁时底筋长度=净跨+左右伸进支座长度max(框梁支座宽/2,5d)+弯钩×22、当板的端支座为剪力墙时底筋长度=净跨+左右伸进支座长度max(墙支座宽/2,5d)+弯钩×23、当板的端支座为圈梁时底筋长度=净跨+左右伸进支座长度max(圈梁支座宽/2,5d)+弯钩×24、当板的端支座为砌体墙时底筋长度=净跨+左右伸进支座长度max(120,板厚)+弯钩×2(二)、底筋根数情况一:底筋根数=(净跨-50mm×2)/板筋间距+1情况二:底筋根数=(净跨-保护层×2)/板筋间距+1情况三:底筋根数=(净跨+保护层×2+左梁角筋1/2直径+右梁角筋1/2直径-板筋间距)/板筋间距+1二、面筋计算(一)、端支座负筋1、端支座负筋长度端支座负筋长度=锚入长度+弯钩+板内净尺寸+弯折长度情况一:锚入支座长度=锚固长度LaE(1)、当弯折长度=板厚-保护层×2时,端支座负筋长度=(锚固长度LaE+弯钩)+(板内净长)+(板厚-保护层×2)(2)、当弯折长度=板厚-保护层时,端支座负筋长度=(锚固长度LaE+弯钩)+(板内净长)+(板厚-保护层)情况二:锚入支座长度=0.4La+15d(1)、当弯折长度=板厚-保护层×2时,端支座负筋长度=(0.4La+15d+弯钩)+(板内净长)+(板厚-保护层×2)(2)、当弯折长度=板厚-保护层时,端支座负筋长度=(0.4La+15d+弯钩)+(板内净长)+(板厚-保护层)2、板端负筋根数情况一:负筋根数=(净跨-50mm×2)/板筋间距+1情况二:负筋根数=(净跨-保护层×2)/板筋间距+1情况三:负筋根数=(净跨+保护层×2+左梁角筋1/2直径+右梁角筋1/2直径-板筋间距)/板筋间距+1(二)、端支座负筋分布筋1、端支座负筋分布筋长度情况一:分布筋和负筋参差150mm(1)、分布筋带弯钩分布筋长度=轴线(或净跨)长度-负筋标注长度×2+150mm×2+弯钩×2(2)、分布筋不带弯钩分布筋长度=轴线(或净跨)长度-负筋标注长度×2+150mm×2情况二:分布筋=轴线长度(1)、分布筋带弯钩分布筋长度=轴线长度+弯钩×2(2)、分布筋不带弯钩分布筋长度=轴线长度2、端支座负筋分布筋根数情况一:负筋分布筋根数=负筋板内净尺寸/分布筋间距(向上取整)情况二:负筋分布筋根数=负筋板内净尺寸/分布筋间距+1(向上取整)(三)、中间支座负筋1、中间支座负筋长度中间支座负筋长度=标注长度+弯折长度×2情况一:当弯折长度=板厚-保护层×2时,中间支座负筋长度=标注长度+(板厚-保护层×2)×2情况二:当弯折长度=板厚-保护层时,中间支座负筋长度=标注长度+(板厚-保护层)×22、中间支座负筋根数情况一:中间支座负筋根数=(净跨-50mm×2)/板筋间距+1情况二:中间支座负筋根数=(净跨-保护层×2)/板筋间距+1情况三:中间支座负筋根数=(净跨+保护层×2+左梁角筋1/2直径+右梁角筋1/2直径-板筋间距)/板筋间距+1(四)、中间支座负筋分布筋1、中间支座负筋分布筋长度情况一:分布筋和负筋参差150mm(1)、分布筋带弯钩分布筋长度=轴线(或净跨)长度-负筋标注长度×2+150mm×2+弯钩×2(2)、分布筋不带弯钩分布筋长度=轴线(或净跨)长度-负筋标注长度×2+150mm×2情况二:分布筋=轴线长度(1)、分布筋带弯钩分布筋长度=轴线长度+弯钩×2(2)、分布筋不带弯钩分布筋长度=轴线长度2、中间支座负筋分布筋根数情况一:根数=布筋范围/间距中间支座负筋分布筋根数=(布筋范围1/分布筋间距)+(布筋范围2/分布筋间距)(向上取整)情况二:根数=布筋范围/间距+1中间支座负筋分布筋根数=(布筋范围1/分布筋间距+1)+(布筋范围2/分布筋间距+1)(向上取整)三、温度筋为了防止板受热胀冷缩而产生裂缝,通常在板的上部负筋中间位置布置温度筋。

板支座负筋的长度取值依据双向板的支座负筋延伸长度取计算跨度的1/4,这个规定的理论依据是什么呢?有人说根据双向板的受力分布得到的,但是还是不理解这个1/4具体怎么来的。

问过一些人,也不知道什么原因,烦请您指点下。

另外,我们处理板支座配筋是按照净跨的1/4来配,有人说是净跨更接近计算跨度,这样是否合理?”板支座负筋延伸长度取计算跨度(或净跨)的1/4,这应该是近似值,究竟取多少值应根据受力分布,一般教科书上有这样的解析.你设计院一律按净跨1/4来配,不管是设计还是钢筋翻样,简则简矣,可省心很多,钢筋软件不必要求用户输入支座钢筋的长度,可直接根据跨度来判断自动计算,但是否合理是有问号的。

根据《混凝土结构设计规范》第 9。

1.4:支座负弯矩钢筋向跨内延伸的长度应根据弯矩图确定。

规范上没规定1/4,要求根据弯矩图确定,1/4应该是经验值或是约定俗成,如用弹性法塑性法等精确的计算方法计算求取,不仅费事,也无必要。

第9。

1。

6条:按简支边或非受力边设计的现浇混凝土板,应设置板面构造钢筋,钢筋伸入板内的长度不宜小于L0/4。

其中计算跨度L0对单向板按受力方向考虑,对双向板按短边方向考虑。

长边与短边长度之小于3.0时,按双向板计算,长边与短边长度之不小于3.0时,按单向板计算。

板面构造钢筋伸入板内长度规范允许按L0/4计算.人们之所以考虑到这个问题是因为梁支座负筋长度取1/3和1/4而产生的联想和惯性思维,平法图集只对梁支座负筋规定了长度取值,对板支座负筋长度没作规定。

板和梁的实际受力状态还是有差别的,即使是单向板,非受力方向支座也能提供足够支持,从而根据经验,取1/4也是足够的.规范上讲按弯矩图确定支座负筋长度的做法倒是正确,不过实际操作起来麻烦,所以,一般设计也是按构造规定的1/4取。

并且,一般也不会精确到厘米和毫米级,大都是取整数,所以,是近似或略大于板净跨1/4。

当板的荷载均为均布荷载,相邻跨度相差≤20%,活载不大于恒载的3倍时,板取1/4;当活载大于恒载的3倍时,板应取1/3L.而不是笼统的都取1/4,并且,1/4取值不只是根据本跨净跨,而是根据相邻两跨。

支座负筋支座负筋分为单标注支座负筋和双标注支座负筋。

(1)双标注支座负筋长度L=左长度+右长度+左弯折+ 右弯折其中:“左弯折、右弯折”的算法有如下两种可供选择:“板厚–2*保护层”或“板厚–保护层”。

下面举例计算双标注支座负筋的长度;工程名称培训工程,第2标准层,3自然层,板砼强度为20,板厚为120mm,保护层为20mm,非抗震。

计算图中右下角的双标注支座钢筋(6、7轴之间),该支座梁宽度是250mm,,左右长度各是1200m。

钢筋的数据为A10-150.如下图:支座负筋的长度L=左长度+右长度+支座宽度+左弯折+右弯折=1200+1200+250+(120-40)*2=2650+80+80=2810(2)单标注支座负筋单标注负筋,即负筋的左右长度有一端标注为0值的钢筋。

长度L=左长度(或右长度)+左弯折+ 右弯折其中“左弯折、右弯折”的算法有如下两种可供选择:“板厚–2*保护层”或“板厚–保护层”。

单标注支座负筋标注长度位置,有四个选项:A:支座内边线,即单标注支座负筋标注长度位置为支座内边线;B:支座轴线,即单标注支座负筋标注长度位置为支座轴线;C:支座中心线,即单标注支座负筋标注长度位置为支座中心线;D:支座外边线,即单标注支座负筋标注长度位置为支座外边线;单标注负筋锚入支座的长度,有四个选项:A:la ,钢筋的锚固长度;B:0.4 la +15*d,钢筋的锚固长度的0.4倍+钢筋直径的15倍;C:支座宽-支座保护层+板厚-2*保护层;D:伸过支座中心线+板厚-2*保护层;下面举例计算单标注支座负筋的长度;工程名称培训工程,第2标准层,3自然层,板砼强度为20,板厚为120mm,保护层为20mm,非抗震。

计算图中右下角的单标注支座钢筋,该支座梁宽度是300mm,,左长度各是1200m。

钢筋的数据为A10-150.如下图:则该单边支座负筋的长度L=左长度+左弯折+ 右弯折=1200+(120-20*2)+ 支座宽-支座保护层+板厚-2*保护层=1200+80+(300-30+120-40)=1200+80+270+80=80+1470+80=1470+160=1630 钢筋根数的算法与板底通长钢筋一致,不在详讲!5、支座负筋的分布筋分布筋长度计算,一般有三个选择A:和负筋搭接计算;B:按照轴线长度计算,即按照布置负筋的轴线长度进行计算;C:按照负筋布置长度计算,即按照负筋布置的长度进行计算;分布筋与负筋的搭接长度,一般是150,可以修改分布筋根数计算,有两种选择A:根数向上取整加1,即不管余数为多小(非0),向上进位再加1。