第四章行为主义

- 格式:ppt

- 大小:160.00 KB

- 文档页数:24

第三篇学习理论“学习理论”(learning theories)是教育心理学中最核心、最具特色且份量最重的内容。

顾名思义,学习理论是关于学习的理论。

一般而言,一个完整的学习理论主要包括两大部分:一是经典实验;另一是在经典实验基础上概括出来的核心思想。

核心思想又至少包括3个方面的内容:①对于学习实质的看法;②对于学习过程的解释;③提炼出一些基本的学习规律。

有些甚为关注教育实践的心理学家(如斯金纳)还会在此基础上将自己的学习理论运用到教育实践中,从而提出一些具操作性的教学模式或方法;也有些心理学家甚为关注学习的迁移问题,从而提出自己关于学习迁移的看法。

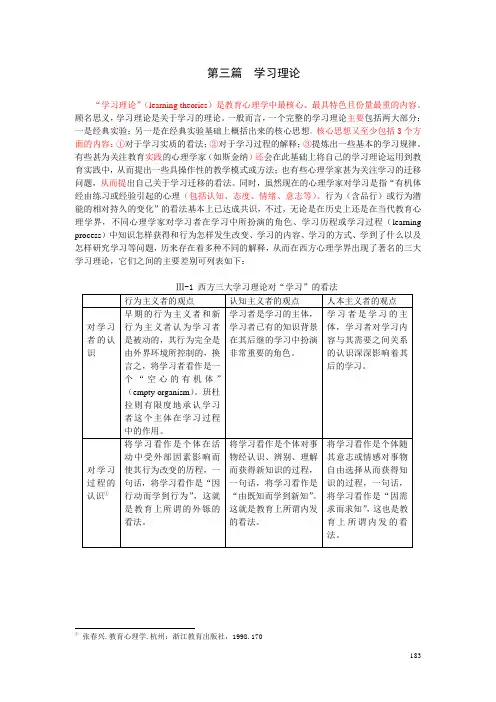

同时,虽然现在的心理学家对学习是指“有机体经由练习或经验引起的心理(包括认知、态度、情绪、意志等)、行为(含品行)或行为潜能的相对持久的变化”的看法基本上已达成共识,不过,无论是在历史上还是在当代教育心理学界,不同心理学家对学习者在学习中所扮演的角色、学习历程或学习过程(learning process)中知识怎样获得和行为怎样发生改变、学习的内容、学习的方式、学到了什么以及怎样研究学习等问题,历来存在着多种不同的解释,从而在西方心理学界出现了著名的三大学习理论,它们之间的主要差别可列表如下:①张春兴.教育心理学.杭州:浙江教育出版社,1998.170183184在本书看来,人类的学习是一个非常复杂的事情,上述三大学习理论中的每一种学习理论都只是揭示了学习的某一方面或某几方面的规律,这样,理性的态度或许是博采众家之长,依据教育实际情况灵活运用各家的学习理论。

①鉴于行为主义学习理论和认知主义学习理论的长处是具有科学精神,进而具有较强的可操作性,而人本主义学习理论具人文关怀精神,在实际的教育情境中,或许妥当的做法应该是:以人本主义学习理论为理念,主要按行为主义学习论和认知派学习论进行教学设计,以实施教学,从而将学生培养成既有科技知识又有人文精神的社会主义事业的接班人;同时,教育者如果能融会贯通三大学习理论的精神实质,定能兼顾科学技术的教育取向与人文社会观点的教育取向、知识学习的教育内涵与健全人格养成的教育内涵之间的辩证关系,而不至于顾此失彼。

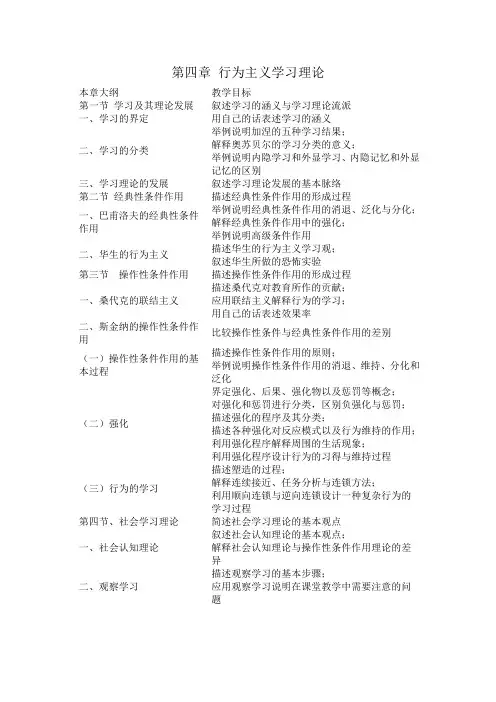

第四章行为主义学习理论本章大纲教学目标第一节学习及其理论发展叙述学习的涵义与学习理论流派一、学习的界定用自己的话表述学习的涵义二、学习的分类举例说明加涅的五种学习结果;解释奥苏贝尔的学习分类的意义;举例说明内隐学习和外显学习、内隐记忆和外显记忆的区别三、学习理论的发展叙述学习理论发展的基本脉络第二节经典性条件作用描述经典性条件作用的形成过程一、巴甫洛夫的经典性条件作用举例说明经典性条件作用的消退、泛化与分化;解释经典性条件作用中的强化;举例说明高级条件作用二、华生的行为主义描述华生的行为主义学习观;叙述华生所做的恐怖实验第三节操作性条件作用描述操作性条件作用的形成过程一、桑代克的联结主义描述桑代克对教育所作的贡献;应用联结主义解释行为的学习;用自己的话表述效果率二、斯金纳的操作性条件作用比较操作性条件与经典性条件作用的差别(一)操作性条件作用的基本过程描述操作性条件作用的原则;举例说明操作性条件作用的消退、维持、分化和泛化(二)强化界定强化、后果、强化物以及惩罚等概念;对强化和惩罚进行分类,区别负强化与惩罚;描述强化的程序及其分类;描述各种强化对反应模式以及行为维持的作用;利用强化程序解释周围的生活现象;利用强化程序设计行为的习得与维持过程(三)行为的学习描述塑造的过程;解释连续接近、任务分析与连锁方法;利用顺向连锁与逆向连锁设计一种复杂行为的学习过程第四节、社会学习理论简述社会学习理论的基本观点一、社会认知理论叙述社会认知理论的基本观点;解释社会认知理论与操作性条件作用理论的差异二、观察学习描述观察学习的基本步骤;应用观察学习说明在课堂教学中需要注意的问题行为主义学习理论家们企图发现适于所有动物(包括人类)的行为学习原理,关注可观察、可改变的行为,强调根据环境中的事件来说明学习过程。

行为主义学习理论认为,个体学习的行为就是由特定条件引起的反应,个体当前行为的后果改变了未来的行为,或者个体模仿了他人的行为。

第四章行为主义发展理论导语行为主义心理学是心理学领域中的一个具有重大影响的派别,虽然现在它已不再占据主导地位,但仍有广泛影响,在一定的范围里,它仍然具有使用价值。

尤其在学前教育、特殊教育和行为矫治的领域中,仍被广泛使用。

第一节理论背景行为主义产生于20世纪初期的美国,在心理学界风行了至少50年。

当时,随着社会生产力的提高社会化生产对人的行为的要求也越来越高。

科学管理、行为控制以及通过行为技术的社会控制,作为一种革新的思想受到人们的高度重视。

这就构成了行为主义产生的社会背景。

行为主义作为一个心理学的理论体系,最根本的是对传统心理学——构造主义和机能注意的反叛。

因此,有必要先了解心理学的发展情况。

1879年德国心理学家冯特在莱比锡大学建立了世界上第一个心理学实验室,采用自然科学的实验方法,对人的心理进行研究。

从此,心理学从哲学中分化出来,成为一门独立的新科学。

1898年,铁钦纳发表《构造心理学的公设》一文,正式提出构造心理学的名称。

认为人的心理活动与能细分基本元素的化学复合物类似,心理学的主要工作是把意识经验分析成若干基本元素,然后研究整合了的要素。

机能心理学强调意识的作用和功能,而不像构造心理学那样强调意识的结构。

在研究方法上提倡主观观察,认为成人内省是必需的。

第二节华生的经典行为主义一、行为主义的界定传统的心理学把学科的注意力放在研究意识上,所使用的方法又是主观性极强的内省,其研究内容、结果和方法都缺乏可观性,根本无法使心理学跻身自然科学的行列,与物理学、化学、生理学平起平坐。

要想改变这种状况,唯有改造心理学,改变心理学的研究对象和研究方法,使它的研究对象变为可观察、可测量、可验证,研究方法变得可控制、可纪录、可重复。

于是,华生揭竿而起,宣称心理学应把人的行为当作研究的对象,把意识赶出心理的研究领域,从而在心理学中发动了一场革命。

行为主义的创始人华生宣称,心理学应把人的行为当作研究的对象,那么什么是华生所谓的行为呢?华生认为,行为就是有机体用来适应环境的反应系统。

第四章斯金纳和行为主义斯金纳的理论和弗洛伊德的理论不一样,弗洛伊德是精神分析的提出者和拥护者,就像是一个科学发明的专利享有者,显然,他利用了各种资源,还总结了前人的成果,但精神分析依然被认为是由弗洛伊德提出来的。

行为主义则不同,行为主义学派,远在斯金纳提出他的理论之前就已经存在,受到了众多心理学家的拥护,比如约翰·华生,斯金纳算是这一学派中的晚辈了,但是斯金纳能够被我们所熟知,能够声名远播的原因在于他将这些观点进行了一番整理,扩充了原来的观点并且将它们出版发行,他科学地发展了这些观点,并同时将这些观点呈现给了学术界和大众,在上世纪的60-70年代的美国社会,行为主义极为盛行,斯金纳也得以名声大噪,就像现在上脱口秀的明星一样有名,他的书登上了畅销书排行榜首。

行为主义的核心由三个非常极端而又有趣的观点组成。

第一个观点是,非常强调学习的作用,行为主义的观点认为,你的知识,你的一切,都是经验的产物,人性是根本不存在的,相反,人类是具有无限可塑性的,约翰·华生有一段非常有名的话,这段话是约翰·华生根据耶稣会所宣扬的一段著名鼓吹改写而来,耶稣会曾经宣称,“给我一个孩子,待他7岁之时,我会将他锻造成一个男人”也就是说,他们能够将孩子培养成他们想要的任何样子,华生将此扩展成“给我一打健全的婴儿,只要给予合适的条件,我就可以把他们变成医生律师艺术家企业家,乃至乞丐小偷,而不用去考虑他们的天赋、倾向,能力,祖先的职业与种族。

”你们可以从中看出,这是一个极具感染力的观点。

因为在某种意义上,华生是一个极端的平等主义者,如果不存在人性,那么一群人因为种族或性别优于另一群人的说法便纯属无稽之谈,华生明确地指出了这一点,人类的自然属性不存在任何差异,个体差异源于他所受的不同教育和待遇,因此华生断言,他只需通过一定的方式,便能将婴儿培养成各种类型的人。

第二个观点是反心理主义,意思是说,行为主义者沉迷于科学的理念之中难以自拔,他们主要针对的是弗洛伊德,他们认为那些所谓的内在心理状态,如欲望、动机、情感等等都是不科学的,这些不可见的定义模糊的东西,不能被划入严谨的科学范畴中,因此行为主义的目标便是建立一门科学,将一切不可观测的事情都排除在外,取而代之的是应用诸如刺激、反应、强化、惩罚以及表示现实世界和客观事件的环境之类的概念来进行研究。