《望 洞 庭》课文分析

- 格式:doc

- 大小:24.50 KB

- 文档页数:2

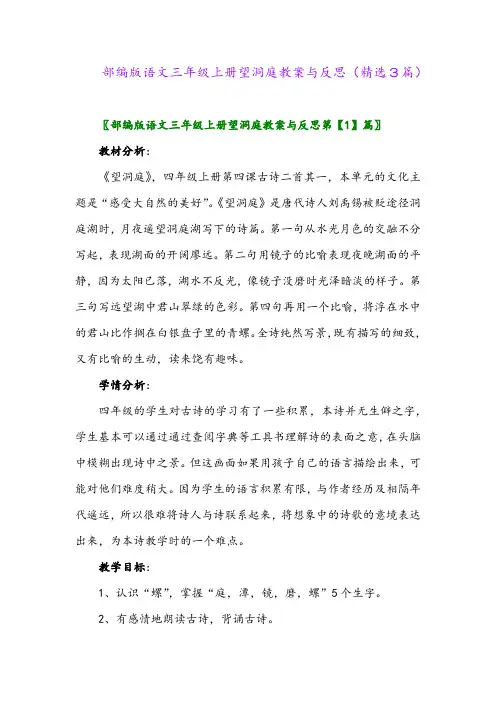

部编版语文三年级上册望洞庭教案与反思(精选3篇)〖部编版语文三年级上册望洞庭教案与反思第【1】篇〗教材分析:《望洞庭》,四年级上册第四课古诗二首其一,本单元的文化主题是“感受大自然的美好”。

《望洞庭》是唐代诗人刘禹锡被贬途径洞庭湖时,月夜遥望洞庭湖写下的诗篇。

第一句从水光月色的交融不分写起,表现湖面的开阔廖远。

第二句用镜子的比喻表现夜晚湖面的平静,因为太阳已落,湖水不反光,像镜子没磨时光泽暗淡的样子。

第三句写远望湖中君山翠绿的色彩。

第四句再用一个比喻,将浮在水中的君山比作搁在白银盘子里的青螺。

全诗纯然写景,既有描写的细致,又有比喻的生动,读来饶有趣味。

学情分析:四年级的学生对古诗的学习有了一些积累,本诗并无生僻之字,学生基本可以通过通过查阅字典等工具书理解诗的表面之意,在头脑中模糊出现诗中之景。

但这画面如果用孩子自己的语言描绘出来,可能对他们难度稍大。

因为学生的语言积累有限,与作者经历及相隔年代遥远,所以很难将诗人与诗联系起来,将想象中的诗歌的意境表达出来,为本诗教学时的一个难点。

教学目标:1、认识“螺”,掌握“庭,潭,镜,磨,螺”5个生字。

2、有感情地朗读古诗,背诵古诗。

3、通过查阅工具书了解相关资料,理解诗句的意思,想象诗歌的意境。

4、感悟作者眼中洞庭湖那“和谐之美”,体会诗的静态美,为下一首《望天门上》的动态美做好铺垫。

设计理念:学古诗注重积累,激发学生读古诗的兴趣,感受古诗语言的精炼,意境的优美。

尊重学生在阅读中的主体地位,促进学生自主阅读,促使每个学生在多重对话中自行建构文本意义,让学生对课本获得自我感悟和独特体验。

课前交流:背诵积累学习过的诗,(用相机照下原课文图片,大屏出示,模糊古诗字迹,帮助回忆。

)1、还记得我们学过的这些写景的诗吗?《江南》《春晓》《离离原上草》《游园不值》《春日》《咏柳》《春游湖》《泊船瓜洲》《绝句(杜甫)》《山行》《望庐山瀑布》2、课余时间你还积累过哪些写景的诗呢,说出题目来大家一起背吧。

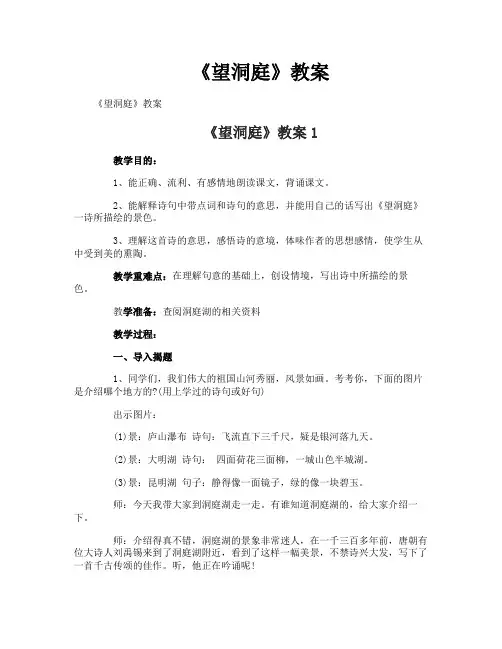

《望洞庭》教案《望洞庭》教案《望洞庭》教案1教学目的:1、能正确、流利、有感情地朗读课文,背诵课文。

2、能解释诗句中带点词和诗句的意思,并能用自己的话写出《望洞庭》一诗所描绘的景色。

3、理解这首诗的意思,感悟诗的意境,体味作者的思想感情,使学生从中受到美的熏陶。

教学重难点:在理解句意的基础上,创设情境,写出诗中所描绘的景色。

教学准备:查阅洞庭湖的相关资料教学过程:一、导入揭题1、同学们,我们伟大的祖国山河秀丽,风景如画。

考考你,下面的图片是介绍哪个地方的?(用上学过的诗句或好句)出示图片:(1)景:庐山瀑布诗句:飞流直下三千尺,疑是银河落九天。

(2)景:大明湖诗句:四面荷花三面柳,一城山色半城湖。

(3)景:昆明湖句子:静得像一面镜子,绿的像一块碧玉。

师:今天我带大家到洞庭湖走一走。

有谁知道洞庭湖的,给大家介绍一下。

师:介绍得真不错,洞庭湖的景象非常迷人,在一千三百多年前,唐朝有位大诗人刘禹锡来到了洞庭湖附近,看到了这样一幅美景,不禁诗兴大发,写下了一首千古传颂的佳作。

听,他正在吟诵呢!二、初读感悟。

1、多媒体出示诗,师配乐朗诵。

――范读2、咱们也来读一读。

同桌互读抽读检查(5-6人)3、检查自学效果:A正音:洞dòng、潭tán、螺luó、磨móB说说你读懂了哪些字词,也可以把不理解的说出来大家一起解决。

(洞庭湖光秋月和潭面磨遥望白银盘青螺)3、大家预习的很好,那就让我们一起去看看洞庭湖的美景吧。

(多媒体出示洞庭湖的画面。

)师:你能用上一些词来形容看到的景物吗?生:……师:送你们一组词语,幻灯片出示:山青水秀水天一色湖光山色水平如镜银光闪闪波光粼粼备注:培养学生积累字词的习惯,为下面的写作作铺垫。

三、细读体会,理解诗句意思。

师:洞庭的美景配上刘禹锡的诗句那一定是有声有色,下面把你最喜欢的诗句读一读,说一说你的理解。

(一) “湖光秋月两相和,潭面无风镜未磨。

《望洞庭》课文解读《望洞庭》课文解读在中国文人的世界中,诗是抒发的思想感情的,是人的心灵世界的呈现,这就是所谓的“诗言志”。

入选小学语文教材的古诗中,有不少是写景的,如刘禹锡的《望洞庭》等,教学中可不能就诗解诗,以景论景。

中国古典诗歌的创作崇尚境界,苏轼在《东坡题跋·书摩诘〈蓝关烟雨图〉》中评论唐代著名诗人王维的作品时指出:“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗”;美学家朱光潜先生说:“每首诗都自成一种境界。

无论是作者还是读者,在心领神会一首好诗时,都必有一幅画境或一幕戏景,很新鲜生动地突出于眼前,使他神魂为之钩摄……”;王国维在《人间词话》中也说“一切景语皆情语”。

教师解读与教学《望洞庭》,要善于把眼前的“景语”,“还原”成诗的境界,从而走进作者内心的情感世界,在课堂上才能带领学生入境悟情。

一、眼前一片景,心中那份情范仲淹在《岳阳楼记》中不无感慨地说:“予观夫巴陵胜状,在洞庭一湖。

衔远山,吞长江,浩浩汤汤,横无际涯;朝晖夕阴,气象万千。

此则岳阳楼之大观也。

前人之述备矣。

”可见历来描写洞庭景色的诗文很多,但要写得别开生面,独树一帜是十分不易的。

刘禹锡的《望洞庭》选择了月夜遥望的角度,把千里洞庭尽收眼底,抓住最有代表性的湖光和山色,轻轻着笔,通过丰富的想象,巧妙的比喻,独出心裁地把洞庭美景再现于纸上,表现出惊人的艺术功力。

诗题《望洞庭》之“望”,说明作者离洞庭湖的距离远,视野开阔,同时也表现出诗人此时的胸襟开阔。

《岳阳楼记》中“望洞庭八百里”描写的是洞庭湖粗犷的一面,本诗中的洞庭秋月静谧、和谐,这是洞庭湖温柔细腻的一面。

全诗围绕“和”字来写,“和”为诗眼。

诗人先描写的是水月之和,首先写到“湖光”、“秋月”之间的和谐。

湖面是什么样子的?诗中没有写,但联系上下诗句,我们很容易看到此时诗人眼前的洞庭湖风平浪静,水波不兴,月亮倒映在湖面,湖面泛起了蒙蒙的水汽,好似笼罩在湖面的薄雾,在月光映衬下,朦朦胧胧的。

《望洞庭》教材理解《望洞庭》湖光秋月两相和,潭面无风镜未磨。

遥望洞庭山水色,白银盘里一青螺。

早年没有读过这首诗,选入教材以后,也只是一般性地浏览,没有很好地琢磨。

真的引起我对它的注意,是这次在徐州听民主路小学刘杰老师的课。

归纳一下值得思考和讨论的问题,主要有三:第一、“湖光秋月两相和”的“和”,是读第二声,还是读第四声?查《现代汉语词典》,“和”字的读音一共有四种,但与这一语境的意思相关的读音有两种:一是读hé。

二是读hè。

细细揣摩,我以为:此处之“和”还是读作第二声(hé)为妥。

其理由有三:一、从“和”的字义来看,它最初是“相应”或“谐”的意思。

许慎的《说文解字》有云:“和,相应也。

”《广雅·释古三》也说:“和:谐也。

”后来,引申为和睦、协调。

段玉裁在《说文解字注》中强调:“古唱和字不读去声。

”由此不难发现:“和”字最初的意思是由声音相应而来的。

它应读作hé,在古代,即便是“唱和”的意思,也不能读为“去声”。

如今的第四声读法是后来随着字义地不断延伸与扩大,分化出来的。

再从“和”字的现代解释看,此处之“和”也不应读作hè。

《现代汉语词典》认定:当“和”字读作hè时,一是指“和谐地跟着唱”;二是指“依照别人的诗词的题材和体裁做诗词。

”但不管哪种解释,都有“跟从”与“依照”的意味。

联系诗句“湖光秋月两相和”。

如果将“和”字读作hè,解为“跟从”与“依照”,那就与诗句的意思不合了。

二、从此诗的格律来看,此诗当为首句入韵。

我们知道,按照诗词格律的规定,七绝的格律类型大体有四。

其一:⊙平⊙仄平平仄,⊙仄平平仄仄平。

(韵)⊙仄⊙平平仄仄,⊙平⊙仄仄平平。

(韵)其二:⊙平⊙仄仄平平,(韵)⊙仄平平仄仄平。

(韵)⊙仄⊙平平仄仄,⊙平⊙仄仄平平。

望洞庭

1.课文简说。

诗人以轻快的笔触,勾勒出一幅优美的洞庭湖秋月图。

明月当空的夜晚,诗人经过洞庭湖,记下所见的景象。

故名为“望洞庭”。

全诗的大意是:湖光秋月互相辉映,显得多么和谐,平静潭水无风,如一面没经过打磨的迷蒙的铜镜,那月下洞庭湖里苍翠的君山,从远处看,就好像在白银盘里盛放着的一枚青螺。

2.词句解析。

(1)“湖光秋月两相和,潭面无风镜未磨。

”总写洞庭湖的秋色。

在月光皎洁的秋夜,洞庭湖的波光和皎洁的月光互为映衬,显得那么和谐、宁静。

在月光的映照下,无风的洞庭湖平静得像一面没有打磨过的镜子,朦胧中带着一种宁静、柔和的美。

洞庭湖其实面积很大,方圆数百里。

说“潭面”,是作者有意把很大的洞庭湖说成是小小的水潭,意味着作者十分广阔的胸怀。

(2)“遥望洞庭山水翠,白银盘里一青螺。

”诗人以奇特的想象,确切的比喻,描绘洞庭湖的山水。

先写从远处看洞庭湖的山光水色;再把洞庭湖的水色比喻成“银白色的盘子”将洞庭湖中的群山比喻成一只小小的“青螺”。

银白色的盘子里摆放一只

小小的青螺,显得小巧玲珑,十分精致,又和月光笼罩下的湖水、山色相称。

也是对上一句作的补充说明。

宋人黄庭坚《雨中登岳阳楼望群山》中的“可惜不当湖水面,银山堆里看青山”,便是从这两句中脱化而出。