治中气下陷方

- 格式:docx

- 大小:18.63 KB

- 文档页数:5

此医案仅证明中医可以治疗此类疾病,但医案仅供参考,切勿个人盲目用药,建议到正规中医治疗机构详细辩证论治。

健脾益气升陷法治愈中气下陷重症病案:程某,男,62岁。

初诊:1977年8月29日。

主诉及病史:腹胀食后为甚已七八年。

于1973年做胃肠钡餐造影示:胃下垂于两髂嵴连线以下6cm。

时有胃痛,受凉加重,饮食减少(每日半斤左右),体渐消瘦,常觉头昏,精神疲惫。

入院时又做胃肠钡餐造影示:胃小弯侧下垂于两髂嵴连线以下7.8cm。

近1年多来又有左胸背相引而痛,时作时止,每次痛20分钟左右,多于生气及气候异常变化时出现。

若服冠心苏合丸可于10分钟内缓解。

西医诊断:①胃下垂;②冠心病心绞痛。

诊查:舌质淡红,苔白稍厚少津。

脉象弦而小,脐左有压痛。

辨证:①脾胃病,中气下陷证。

②胸痹,胸阳不振,心脉瘀滞证。

治法:健脾益气升陷,以补中益气汤加清上生津之品。

胸痹服冠心苏合丸治之。

处方:党参9g 白术6g 升麻6g 柴胡6g 当归6g 陈皮9g 黄芪9g 甘草6g 白芍9g 菊花6g 川芎9g 麦冬9g服上方药18剂,病情无变化。

1977年10月4日,因进食过饱后致腹胀加重,不欲饮食。

舌苔黄厚少津,口干且不欲多饮,脉弦有力。

此为饮食失节损伤脾胃之候。

轻者损谷则愈,重者消导自安。

而该患者脾气素虚,中气下陷,兼食滞于中州,宜先治其标。

治以健胃消食,理气消胀。

方选平胃散、木乌散加味。

处方:苍术12g 枳实9g 陈皮9g 甘草6g 木香9g 乌药9g 神曲15g 大麦芽15g 大腹皮9g 石斛12g 菊花9g上方药进6剂,腹胀减轻,食欲好转,舌苔变薄,但大便溏泄,一日3次。

原方加肉蔻以固肠止泻。

又进6剂,大便仍溏,每日1~2次,且食后仍有腹胀,并出现胃脘痛,口干。

苔隐黄转薄而少津,脉弦。

据食欲好转为胃气稍复,食后腹胀为脾气仍虚,食后胃脘痛多为实证,但本例则以脾胃虚为主,故不宜再进消导理气之剂。

宜遵《素问·至真要大论》塞因塞用之法治之。

补中益⽓汤,不仅补⽓,还能退热除烦!朋友们,⼤家好!今天我们来聊聊:补中益⽓汤补中益⽓汤,我们在前⾯聊过,这个⽅⼦的主要作⽤就是补⽓,提⽓;我们⼀般⽤来治疗:脾胃虚弱、中⽓下陷所致的⾷少腹胀、体倦乏⼒、动辄⽓喘、⾝热有汗、头痛恶寒、久泻、脱肛、⼦宫脱垂等症。

今天我们来聊⼀个⽤补中益⽓汤退热的医案:医案:(选⾃《刘渡⾈验案精选》)马某某,⼥,74岁,1993年7⽉21⽇初诊午后发热,体温38℃左右,饮⾷衰减,腹内有灼热之感,并向背部及⼤腿放散。

⼿⼼热甚于⼿背,⽓短神疲。

然⼝不渴,腹不胀,⼆便尚调。

⾆质红绛,苔薄⽩,脉⼤⽆⼒。

刘⽼辨为⽓虚发热。

其病机为脾虚清阳下陷,升降失调,李东垣所谓“阴⽕上乘⼟位”所致。

对于这种内伤发热,当⽤李东垣“⽢温除⼤热”之法。

疏补中益⽓汤加⽣⽢草。

服五剂,⾷欲增加,体⼒有增,午后没有发热,腹中灼热⼤减。

续服五剂,午后发热及腹中灼热等症均愈。

详细内容请⼤家收听下⽅语⾳讲解:(语⾳讲解内容请移步微信公众号:⼩孙说医)补中益⽓汤:配⽅:黄芪20克,党参15克,炙⽢草5克,⽣⽢草5克,⽩术12克,当归12克,陈⽪8克,升⿇3克,柴胡6克,⽣姜3⽚,⼤枣12枚黄芪:性味⽢,温。

归经归肺、脾经。

功能主治补⽓固表,利尿托毒,排脓,敛疮⽣肌。

⽤于⽓虚乏⼒,⾷少便溏,中⽓下陷,久泻脱肛,便⾎崩漏,表虚⾃汗,⽓虚⽔肿,痈疽难溃,久溃不敛,⾎虚痿黄,内热消渴;慢性肾炎蛋⽩尿,糖尿病。

党参:性味⽢,平。

归经归脾、肺经。

功能主治补中益⽓,健脾益肺。

⽤于脾肺虚弱,⽓短⼼悸,⾷少便溏,虚喘咳嗽,内热消渴。

⽩术:性味苦、⽢,温。

归经归脾、胃经。

功能主治健脾益⽓,燥湿利⽔,⽌汗,安胎。

⽤于脾虚⾷少,腹胀泄泻,痰饮眩悸,⽔肿,⾃汗,胎动不安。

⼟⽩术健脾,和胃,安胎。

⽤于脾虚⾷少,泄泻便溏,胎动不安。

升⿇:性味⾟、微⽢,微寒。

归经归肺、脾、胃、⼤肠经。

功能主治发表透疹,清热解毒,升举阳⽓。

⽤于风热头痛,齿痛,⼝疮,咽喉肿痛,⿇疹不透,阳毒发斑;脱肛,⼦宫脱垂。

大师张锡纯药对举隅(一)阳升阴应黄芪对知母临床实验派大师张锡纯在发掘传统药物配伍精蕴、增强药物主治功用、最大限度地提高临床疗效方面,匠心独具,运用自如。

分数期举几例药对,浅析研讨。

阳升阴应黄芪对知母一、温补凉润治大气下陷黄芪李东垣治中气下陷,其意在脾,故用黄芪、白术、陈皮之类。

张锡纯治大气下陷其意在肺,故用黄芪、知母、桔梗之类。

大气下陷以呼吸短气或努力呼吸似喘而非喘为要点。

既无咳吐痰涎或寒饮停聚胸隔之象,又非脾胃气虚,食少,腹胀,便塘之症。

此时最宜温补升提与凉润之药对用。

单纯大气下陷,张氏常以黄芪对知母,配以桔梗、升麻、柴胡之升陷汤治疗。

兼见肢体痿废,则加当归、乳、没之类。

兼见气滞血瘀,胁下撑胀,则合柴胡、桂枝、当归、乳、没之类。

张氏认为:黄芪既善补气又善升气,唯其性稍热,常恐其有生热之虞。

知母味苦性寒,液浓而滑,有寒润滋阴之功。

知母得黄芪,使药性分毫不觉凉热,黄芪得知母,使阳气上升而有阴液滋润。

“二药并用,大具阳升阴应,云行雨施之妙。

”二、金水相生治虚热诸证知母张氏总结多例经验认为“凡阴虚有热,其稍有根柢可挽回者,方中重用黄芪、知母,莫不随手奏效。

”如其治张媪身热劳嗽,脉数八至,屡治不效,而以黄芪18克,知母24克为方,数剂见轻。

临床肺肾气阴不足所致虚热之证甚多,张氏多有治验。

如其以黄芪、知母配以花粉、葛根、山药、五味子、生鸡金之玉液汤治元气不升于肺,肺气不能生水之消渴病。

配柴胡、白芍、乳、没等之气淋汤治上焦气化下陷,郁而生热少腹坠痛之小便淋涩。

配硝石、朴硝、鸡金、硼砂等为丸治劳倦过度暗生内热所致之砂淋证。

他指出,“黄芪能大补肺气以益肾水之上源,使气旺自能生水,而知母又能滋肺之津液,俾阴阳不致偏胜,即肺脏调和而生水之功益著”。

专业医学团队,只为优质内容。

请点关注,获得更多专业中医健康内容。

友情提示:各大应用商店搜索下载“中医智库” App,获取更多中医知识、养生食疗方、名家医案。

补中益气汤治疗月经病研究进展补中益气汤出自金元医家李东垣《脾胃论》一书,为治疗中气下陷之著名方剂,后世医家发挥颇多,临床上运用非常频繁。

此方在月经病的治疗上亦有广泛的应用,兹将近年来补中益气汤在月经病上的临床运用进行整理。

标签:补中益气汤;月经病;研究进展补中益气汤出自《脾胃论》一书,组成为:黄芪、白术、炙甘草、柴胡、升麻、陈皮、当归,有补中益气、升阳举陷之功。

用于治疗脾胃气虚、中气下陷所致各种疾病,广泛应用于临床各科,兹将近年来补中益气汤在月经病上的临床运用进行整理。

1 经行发热经行发热指妇女每值经期或行经前后,出现以发热为主的病证,常见证型主要有阴虚、肝郁、血瘀。

段淑兰等[1]治疗一妇人,每次行经时均发热、心烦,辨为气虚发热,治以益气健脾、甘温除热,用补中益气汤原方(黄芪10 g,人参10 g,炙甘草6 g,炒白术10 g,陈皮10 g,升麻6 g,柴胡6 g,当归15 g),3剂后体温从38.2℃降到36.5℃,后补中益气丸服药三月而愈。

2 经行泄泻经行泄泻指妇女每值经前或经期大便泄泻,而经净自止者。

本病主要发病机制是脾肾阳气不足,运化失司,值经期血气下注冲任,脾气愈虚而发病。

杨景霞等[2]用补中益气汤加味(生黄芪25 g,党参15 g,炒白术10 g,炒山药30 g,茯苓20 g,升麻3 g,葛根15 g,炒白芍、芡实各10 g,陈皮15 g,焦神曲、车前子各12 g,木香、炙甘草各6 g)治疗一妇人经前泄泻,5剂后,泄泻未作,月经来潮,诸证均减。

再服5剂,并嘱其每次经前7 d连续服用补中益气丸合参苓白术散以善其后。

追访两年,其病未复发。

3 崩漏妇女不在行经期间,阴道突然大量出血,或淋漓下血不断者,称为崩漏。

主要病机是冲任损伤,不能制约经血。

不少学者从中气下陷、冲任不固论治,以补中益气汤为基础方加减,取得良好效果。

李晓清[3]用补中益气汤加减(基本方为:黄芪30~50 g,白术15 g,升麻6 g,党参20 g,阿胶15 g,益母草15 g,海螵蛸15 g,仙鹤草20 g,茜草6 g,甘草10 g)治疗崩漏,有热者加生地15 g、知母12 g;瘀者加三七5 g冲服;肾阴虚者加旱莲草15 g、女贞子15 g;肾阳虚者加仙茅12 g、川断10 g。

升陷汤治验四则【关键词】升陷汤升陷汤是张锡纯《医学衷中参西录》治疗大气下陷的主方。

笔者在临床中以此汤加减治疗他证,疗效观察满意。

现附例以说明之,供临床参考。

1 临床应用1.1 燥症患者,女,50岁,医生。

2005年12月19日就诊。

主诉:口唇干燥,强喝水,以午后及夜间尤甚,饮食睡眠可,二便正常,舌质红无苔,脉细数。

形瘦,既往两目干涩,视物易疲劳,曾易汗出,现不爱出汗,平素月经周期、经色、质可,无血块,但量少,行经3天左右。

辨证:阴亏血虚。

处方:生黄芪45g,生地15g,生山药15g,知母15g,玄参15g,天花粉15g,白芍15g,天门冬15g,阿胶10g烊化,鸡内金3g,升麻3g,柴胡3g,甘草6g。

2剂后症状减轻,继服3剂痊愈。

按:患者形瘦乃阴虚体质;平素月经周期、经色、质可,无血块,量少,行经3天左右提示血虚,既往两目干涩,视物易疲劳正是肝胆血虚干燥之征,曾易汗出,现不爱出汗提示津液不足,现口唇干燥,强喝水,以午后及夜间尤甚,舌质红无苔,脉细数进一步提示阴亏血虚,故以滋阴养血润燥。

然午后乃“阳中之阴”,阳气开始下降之时,口唇干燥以此时明显有气虚津液不能上乘之象,故于滋阴之中予以补气,此乃“阳中求阴”之意,又脾胃为气血生化之源,《兰室秘藏》中有“脾为血气阴阳之根蒂”之语,故方选升陷汤加减,重用生黄芪,佐以升麻、柴胡升补脾胃之气;予生地、山药、知母、玄参、天冬、天花粉滋阴润燥;予阿胶、白芍养血,加鸡内金少许以助运化。

1.2 郁证患者,女,60岁,退休。

2007年12月10日就诊。

10年前因右侧乳腺癌行切除术,3年前因车祸丧子。

近日儿媳再婚,得知此事后心境抑郁,胸脘痞闷,善太息,以深呼气为快,心烦易怒,失眠多梦,面色不华,头晕神疲,易饥能食,饥时若不急食即觉怔忡,多汗,活动尤甚,口干渴欲饮,检测血糖结果正常,舌质红,左脉弦细欠有力,右脉沉迟而弱。

平素腰部酸痛。

辨证:宗气下陷,肝气郁结。

处方:生黄芪45g,党参10g,炒白术10g,生山药15g,知母15g,玄参15g,白芍 15g,山萸肉30g,枸杞15g,天门冬15g,代赭石15g,生龙骨15g,生牡蛎15g,炒枣仁15g,柏子仁15g ,远志6g,升麻3g ,柴胡3g,桔梗3g,甘草6g,生姜3片,大枣6枚。

补脾胃的中药饮片配方为了维护身体健康,人们从古至今一直在探索各种养生方法。

补脾胃是其中很重要的一项养生方法,因为脾胃对人体消化吸收、调节人体机能等都有重要影响。

在中医学中,有许多中药可供补脾胃的饮片配方,下面我将介绍一种有效的中药饮片配方,以及一些配合该配方的食谱和偏方。

一、中药饮片配方1、黄芪(30克)黄芪性温味甘,有益气、固表的作用,适合治疗脾虚乏力、四肢倦怠等症状。

2、党参(20克)党参性温味甘,有补气、养阴的作用,适合治疗气血不足、中气下陷等症状。

3、白术(20克)白术性温味甘,有健脾、开胃、止泻的作用,适合治疗脾胃虚弱、食欲不振、腹泻等症状。

4、茯苓(15克)茯苓性平味甘淡,有利尿、消肿的作用,适合治疗水肿、湿热等症状。

5、陈皮(10克)陈皮性温味辛,有理气、燥湿的作用,适合治疗食滞胀满、痰湿等症状。

以上这些药材可以按照1:1:1:0.5:0.5的比例制作成中药饮片。

将以上中药材放在水中浸泡约30分钟,然后加入适量的水,将药材煮沸。

然后,将药渣过滤出去,留下中药汤。

中药汤可以加入适量的蜂蜜或枸杞,增加营养成分,更易被人体吸收。

二、食谱及偏方除了服用上述中药汤,人们可以参考以下食谱及偏方,加强补脾胃的效果。

1、粥黄米30克,红枣10克,蜜枣5克,米30克,红糖10克。

上述材料清洗干净,加适量清水一起煮粥。

黄米和米能够补充人体所需的碳水化合物,而红枣、蜜枣和红糖则可以增加粥的营养价值,增强补脾胃的效果。

2、芡糕芡粉200克,花生仁适量,红糖50克。

将芡粉、花生仁、红糖混合,倒入适量清水中蒸熟。

芡粉中含有丰富的蛋白质和植物纤维,在补脾胃的同时还可帮助消化排泄。

3、枸杞稀饭大米100克,枸杞子10克,红糖适量。

先将大米煮熟,然后加入枸杞子和适量的红糖一起煮成稀饭。

枸杞子富含营养成分,能够帮助人体摄取更多的抗氧化物质,同时还可以补肝肾、滋阴润燥。

三、注意事项1、服用中药汤时应注意药材种类和用量。

补中益气汤补气升阳治法理解

补中益气汤是一种中医方剂,主要用于治疗脾胃气虚、中气下陷等症状。

其补气升阳的治法可以理解为通过补充和提升身体的阳气,增强身体的免疫力和抵抗力,以达到治疗疾病的目的。

具体来说,补中益气汤的补气升阳治法主要基于以下几个方面的考虑:

1. 调理脾胃:补中益气汤中的药物如黄芪、人参、白术、甘草等具有健脾和胃、益气养血等作用,可以改善脾胃虚弱、消化不良等症状,提高身体的营养吸收能力。

2. 增强免疫力:补中益气汤中的药物能够增强机体免疫力,提高身体抵抗疾病的能力。

例如,黄芪可以增强机体免疫力,人参可以大补元气、强心固脱,白术可以健脾益气、燥湿利水,甘草可以补脾益气、清热解毒。

3. 调节身体机能:补中益气汤中的药物可以调节身体机能,促进身体各系统的正常运转。

例如,升麻、柴胡可以升举阳气、疏肝解郁,陈皮可以理气和中,当归可以养血活血、通经止痛。

总的来说,补中益气汤的补气升阳治法是通过补充和提升身体的阳气,增强脾胃功能和机体免疫力,调节身体机能,以达到治疗疾病的目的。

同时,在临床上应用时,需要根据患者的具体病情和体质情况,进行个体化的药物配伍和治疗方案的设计。

中气下陷证治疗原则1. 概述中气下陷证是中医学中的一种常见病证,主要表现为脾胃虚弱、气虚下陷等症状。

中气下陷证治疗原则是指在中医临床实践中,针对中气下陷证的治疗原则和方法。

本文将从中医理论角度出发,探讨中气下陷证的治疗原则,以期为临床医生和患者提供一定的参考和指导。

2. 中气下陷证的病因中气下陷证的病因主要包括以下几个方面: 1. 长期饮食不节,暴饮暴食,导致脾胃功能失调; 2. 情志不舒畅,长期精神压抑,导致气机郁滞; 3. 长期久病,体虚气弱,导致脾胃功能低下; 4. 药物滥用或不当使用,导致脾胃功能受损。

3. 中气下陷证的临床表现中气下陷证的临床表现主要包括以下几个方面: 1. 脘腹胀满,消化不良; 2. 疲乏无力,精神萎靡; 3. 大便溏泄,食欲不振; 4. 舌淡苔白,脉细弱。

4. 中气下陷证的治疗原则中气下陷证的治疗原则主要包括以下几个方面: 1. 益气健脾:通过药物治疗和调理饮食,益气健脾,提升脾胃功能,增强消化吸收能力; 2. 升阳固表:通过药物治疗和艾灸等疗法,升阳固表,增强机体的阳气,提高抵抗力; 3. 调理情志:通过心理疏导和情志调理,舒缓情绪,缓解气机郁滞; 4. 避免药物滥用:合理使用药物,避免滥用或不当使用药物,以免损伤脾胃功能。

5. 中气下陷证的治疗方法中气下陷证的治疗方法主要包括以下几个方面: 1. 中药治疗:选用具有益气健脾、升阳固表功效的中药进行治疗,如人参、黄芪、党参等; 2. 饮食调理:合理安排饮食,多食用易消化的食物,如小米粥、山药等,避免暴饮暴食; 3. 艾灸疗法:通过艾灸治疗,刺激穴位,升阳固表,提升机体的阳气; 4. 心理疏导:采用心理疏导的方法,帮助患者缓解压力,舒缓情绪。

6. 治疗效果评估中气下陷证的治疗效果主要通过以下几个方面进行评估: 1. 症状缓解:观察患者的脘腹胀满、疲乏无力等症状是否有所缓解; 2. 体力恢复:观察患者体力是否有所恢复,精神状态是否好转; 3. 检查结果:通过相关检查,如舌诊、脉诊等,评估脾胃功能是否有所改善。

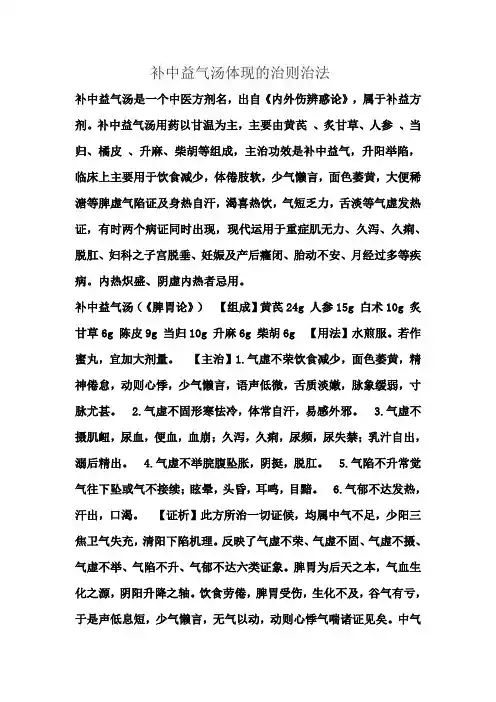

补中益气汤体现的治则治法补中益气汤是一个中医方剂名,出自《内外伤辨惑论》,属于补益方剂。

补中益气汤用药以甘温为主,主要由黄芪、炙甘草、人参、当归、橘皮、升麻、柴胡等组成,主治功效是补中益气,升阳举陷,临床上主要用于饮食减少,体倦肢软,少气懒言,面色萎黄,大便稀溏等脾虚气陷证及身热自汗,渴喜热饮,气短乏力,舌淡等气虚发热证,有时两个病证同时出现,现代运用于重症肌无力、久泻、久痢、脱肛、妇科之子宫脱垂、妊娠及产后癃闭、胎动不安、月经过多等疾病。

内热炽盛、阴虚内热者忌用。

补中益气汤(《脾胃论》)【组成】黄芪24g 人参15g 白术10g 炙甘草6g 陈皮9g 当归10g 升麻6g 柴胡6g 【用法】水煎服。

若作蜜丸,宜加大剂量。

【主治】1.气虚不荣饮食减少,面色萎黄,精神倦怠,动则心悸,少气懒言,语声低微,舌质淡嫩,脉象缓弱,寸脉尤甚。

2.气虚不固形寒怯冷,体常自汗,易感外邪。

3.气虚不摄肌衄,尿血,便血,血崩;久泻,久痢,尿频,尿失禁;乳汁自出,溺后精出。

4.气虚不举脘腹坠胀,阴挺,脱肛。

5.气陷不升常觉气往下坠或气不接续;眩晕,头昏,耳鸣,目黯。

6.气郁不达发热,汗出,口渴。

【证析】此方所治一切证候,均属中气不足,少阳三焦卫气失充,清阳下陷机理。

反映了气虚不荣、气虚不固、气虚不摄、气虚不举、气陷不升、气郁不达六类证象。

脾胃为后天之本,气血生化之源,阴阳升降之轴。

饮食劳倦,脾胃受伤,生化不及,谷气有亏,于是声低息短,少气懒言,无气以动,动则心悸气喘诸证见矣。

中气不足,卫气随之亦虚,表不固,于是畏寒怯冷,自汗头痛诸证见矣。

气有统摄津血作用,中气不足,气不摄血,血从窍隧而出,则便血、崩漏;气不摄津,阴津下溜,则久泻、久痢、尿频、尿失禁;气不摄精,精华外泄,则乳汁自出,溺后精出等证见矣。

中气不足,清阳下陷,无力升举,则脏器下垂而阴挺、脱肛等证见矣。

清阳下陷,阳气不能上头,血不上濡,清空失养,则目眩、耳鸣诸证见矣。

ʌ临证验案ɔ刘喜明从气血阴阳论治下陷病经验❋孔柄坛1,2,冯㊀慧1,付守强2,焦烁颖2,刘喜明1ә(1.中国中医科学院广安门医院,北京㊀100053;2.北京中医药大学,北京㊀100029)㊀㊀摘要:下陷病多从气虚㊁中气下陷论治,然而气虚作为下陷病之标并不能代表其根本病机㊂刘喜明教授站在病机角度,从气血阴阳辨治出发,认为气虚㊁血虚㊁阴伤㊁阳虚均可引起下陷病的发生㊂气虚下陷的主要病机为气虚失摄,主要病位在脾㊁肾㊁肺;血虚下陷的主要病机为血不荣养㊁无力维固和血不敛气㊁气散气陷,主要病位在肝㊁心;阴伤下陷的主要病机为阴伤气坠㊁无所依附和阴伤气薄㊁无所生化,主要病位在脾㊁肾;阳虚下陷的主要病机为阳不温煦㊁职守失司㊁精微走泄,主要病位在脾㊁肾㊁心肺,文末附医案一则加以佐验㊂㊀㊀关键词:下陷;气陷;气虚;血虚;阴伤;阳虚;刘喜明㊀㊀中图分类号:R572.1㊀㊀文献标识码:A㊀㊀文章编号:1006-3250(2021)04-0661-03❋基金项目:北京市科技计划项目(D08050703020803)-名老中医临床诊疗信息采集及经验挖掘研究作者简介:孔柄坛(1992-),男,河南人,在读硕士研究生,从事内分泌和代谢疾病的临床与研究㊂ә通讯作者:刘喜明(1963-),男,河南人,主任医师,博士研究生导师,从事内分泌和代谢疾病的临床与研究,Tel :010-********,E-mail :lxmhos@ ㊂㊀㊀下陷病是指包括器官垂废㊁体液外泄㊁功能失司的一系列具有下陷病机特点的临床证候㊂下陷病临床表现十分多样,可为阴挺㊁脱肛㊁泄利㊁崩漏㊁遗尿㊁脏器下垂㊁胸痹㊁心悸怔忡㊁眼睑下垂㊁四肢痿弱等㊂目前学界对于下陷病有多种描述㊂依病位之脏腑来分,有脾虚下陷㊁肾虚下陷㊁肺气虚陷等;依据症状特征来分,有元气下陷㊁大气下陷㊁中气下陷㊁宗气下陷等,这些分类多抽象,对下陷病之具体病机并未描述透彻,于其治疗裨益也不大㊂无论哪种形式的下陷病,审求其机才是治病关键㊂下陷病的常见证型当属中气下陷,然而就临床具体应用而言,中气下陷不能涵盖下陷病的主要病机,补中益气汤或升陷汤也远远不能解决所有下陷病的症状,因此需要更深层次地挖掘下陷病的病机并据症而治㊂刘喜明教授认为,气血阴阳的亏虚皆可引起下陷病,非仅气虚一途耳㊂下陷病也因此可分为气虚下陷㊁血虚下陷㊁阴伤下陷㊁阳虚下陷㊂其次各虚陷之病机及病位脏腑又有所不同,治疗也各有侧重,现从下陷病的病机㊁辨证㊁治法及临床验案具体阐述㊂1㊀下陷病病机气虚下陷的主要病机为气虚失于固摄㊂‘仁斋直指“曰: 阴阳之所以升降者,气也;血脉之所以流行者,亦气也㊂营卫之所以转运者,气也;五脏六腑之所以升降者,亦此气也㊂盛则盈,衰则虚,顺则平,逆则病㊂[1] 气是参与和维持人体生命活动最基本也最直接的物质,发挥着 推动㊁温煦㊁防御㊁固摄㊁气化㊁营养 的作用㊂一旦出现脏腑精微之下陷,气 乃首责也, 气虚 乃直接病机, 气虚失摄 则为共同环节㊂血虚下陷之病机,不过血不荣养㊁无力维固和血不敛气㊁气散气陷2种㊂人一身之气血循环相依,往往血中有气㊁气中有血,恰似阴阳互根的自然之理㊂血气相生是以血虚则气少㊁血失则气陷㊂临床血虚日久的病人往往兼有气虚的表现,治疗需要补气与养血同时兼顾㊂ 血为气之母,气为血之帅 ,血虚则所载之气少,敛气之力弱㊂正如大出血病人往往气无所依附,也随之大量流失,形成气随血脱的危急重症,因此唯血能敛气,血失血少则气散气陷㊂阴伤下陷之病机包括阴伤气坠,无所依附㊂气的推动㊁运行㊁布散㊁固摄之功能必依附于有形之阴精而为用,阴伤则气无所依,功用不行,收摄不能发为坠下㊂阴伤气薄,无所生化㊂气之化生必以有形之阴精为根基,譬如土地虽有阳光㊁贫瘠稀薄则作物不长,阴伤则有形之质稀缺,气无以生㊂阳虚下陷者随虚处不同下陷之表现亦有不同,阳不温煦㊁职守失司㊁精微走泄是阳虚下陷之共同病机㊂‘素问㊃生气通天论篇“曰: 阳气者,若天与日,失其所,则折寿而不彰㊂ 太阴少阴皆以阳为用,三阴病皆以寒化为主,阳气亏虚㊁自利益甚或遗或泄㊁精微走泄是阳虚下陷的典型病机㊂再者居阳位之脏器,阳气于其尤为重要,阳虚不能温煦则其职守失司,如心肺行血脉㊂‘金匮要略㊃胸痹心痛短气病脉证并治“有 阳微阴弦,即胸痹而痛 ,心肺阳虚则血凝而脉迟,症犹下陷㊂2㊀下陷病辨证2.1㊀气虚下陷气虚下陷的常见证型包括两类,脾胃中气亏虚之下陷证和肾气不足之下陷证㊂脾胃气虚下陷最初在‘景岳全书“中被提出,张景岳认为膏淋属精微下泄,究其原因 此惟中气下陷,及命门不固之证也 [2],一语道出气陷证之两大1662021年4月第27卷第4期April 2021Vol.27.No.4㊀㊀㊀㊀㊀㊀中国中医基础医学杂志Journal of Basic Chinese Medicine病机㊂生理上脾胃为 水谷气血 之大海,主运化水谷生成气血;功能上 脾主升清,胃主受降 ,脾胃为升降之枢机,而脾又为升气之根本,因此李东垣‘脾胃论“言: 不然,损伤脾胃,真气下溜,或下泄而久不能升,是有秋冬而无春夏,乃生长之用陷于殒杀之气,而百病皆起 [3],强调脾胃在气陷证中的重要性㊂肾气虚下陷证相较于中气亏虚下陷则冷门许多㊂‘素问㊃六节藏象论篇“云: 肾者,主蛰,封藏之本,精之处也㊂ 肾性沉下,主蛰主藏,肾阴肾精依靠肾气的固秘而不妄散,同时 精化气 ,精满则气足,气足则常能固秘,肾气虚则封藏失司发为陷下㊂另外肾气伤亦可致下陷病,‘灵枢㊃本神“曰: 恐惧而不解则伤精,精伤则骨酸痿厥,精时自下 ,惊恐㊁虚劳㊁房事皆可伤肾,肾气涣散不能固摄则精时自下㊂ 肾主水,司前后二阴 及 肾主藏精 ,因此肾气虚下陷以遗精㊁滑精等失精㊁二阴脱垂为常见症状㊂2.2㊀血虚下陷就血虚下陷之证型而言,主要包括肝血虚下陷和心血虚下陷㊂胎元㊁二目㊁筋爪皆仰赖肝血之养护,肝血不足失荣则不免有胎气不固甚或堕坠之虞,以及目失所养㊁视力下降之患及筋枯萎软㊁抓握不能之病;再者 肝体阴用阳 ,肝赖肝血㊁肝阴之充足,而后升发疏泄之功用可施,肝血虚则升发疏展之机受限,下陷之病乃存,此血病及气之典型㊂心血虚下陷多表现为心悸㊁怔忡㊁胸中之气惶惶欲堕㊂ 心苦缓 ,血虚不能养心,心气不敛,心中之气涣散,则势成 脉结代,心动悸 之状㊂2.3㊀阴伤下陷阴伤下陷之常见证型包括脾阴伤下陷和肾阴伤下陷㊂脾阴伤下陷与中气下陷有千丝万缕的联系,大家论及气陷多谓脾气亏虚,然而众多貌似脾气亏虚证者,实有相当一部分是脾阴亏虚所致㊂‘景岳全书“就曾记载: 犯损脾阴,以致中气亏陷,神魂不宁,大便脱血不止,或妇人无火崩淋等证 [2],因此脾阴虚也是脾气亏虚气陷的常见病因㊂下陷脱利之症耗伤阴精,脾阴受损㊁过损及气,脾气亦不能完保无虞,致生脾阴气两亏之气陷证㊂究其发展过程可归纳为脾气亏虚ң泄利阴伤ң脾阴亏虚ң气陷和脾阴亏虚ң阴不生气ң脾气亏虚ң气阴两虚ң气陷[4-5]㊂前者本已有脾气亏虚之本病出现泄利便血等气不固摄之证,日久阴液㊁阴精随泄利而走失,出现脾阴亏损之证更加剧气陷,此时虽主证仍为气陷脱利,然而更有脾阴亏损之 口渴㊁乏力㊁面赤㊁四肢烦热㊁多汗㊁纳呆㊁舌红少津㊁脉细 症状;后者多因嗜食辛辣㊁温燥或误治伤阴出现脾阴亏损之证,随着病情进展,阴液不足㊁化气愈少遂生脾气亏虚,至此成气阴两虚证,渐成气陷之果㊂下陷之证病位多在中下焦,尤其以下焦㊁下部之症为常见,而下焦下部多由肾及奇经所主,奇经八脉又源起于下焦,隶属于肝肾,因此下陷病多易累及肾㊂正如叶天士云: 久痢久泻为肾病,下泻久而阴伤气坠 ㊂陷下之病位在下焦时随势走泄,耗损阴液,多汲肾阴,因此久陷则伤肾㊂‘临证指南医案“中亦有大量描述奇经损伤致下陷病者,如 思经水必诸路之血,贮于血海而下㊂其不致崩决淋漓者,任脉为之担任,带脉为之约束,刚维跷脉之拥护,督脉以总督其统摄㊂今者但以冲脉之动而血下,诸脉皆失其司,症固是虚 [6]㊂经漏日久是奇经损伤,任固统摄失司继而气陷,本质是奇经肾阴受损,表现为气陷证㊂2.4㊀阳虚下陷阳虚下陷者的常见证型有脾阳亏虚证㊁肾阳亏虚证和心肺阳虚证㊂脾阳亏虚㊁阴寒胁迫津液下注是脾阳虚气陷;肾阳亏虚㊁阳不固秘㊁身形酸削㊁肢冷畏寒,值秋冬或遇寒冷则遗泄是肾阳虚气陷;上焦心肺阳虚㊁大气不足㊁胸痹心痛㊁短气怔忡是心肺阳虚气陷㊂3㊀下陷病治法下陷病的治疗有三条原则,即首要补气,关键固本,升提亦不可少㊂首要补气,阳虚不化气㊁血虚不载气㊁阴伤气陷等不论何原因引起下陷者,其直接病机均为气虚失于固摄,因此补气必不可少㊂应以黄芪为主药,黄芪既擅补气又擅升气,可作为治疗气陷证之主药;二是关键固本㊂气虚无他,唯补气耳㊂阳虚固本旨在温阳兼能化气,宜温和不燥之属,脾阳虚时温脾阳常配以补脾气,肾阳虚时宜温润填精佐以涩药;阴伤则当重固阴,脾阴伤宜甘柔合酸敛,肾阴伤时多挟虚热,宜咸甘凉复苦寒;血虚宜气血同补㊁心肝同补,气血互生则源源无穷也;三是不忘升提㊂升提在气陷病中可起 四两拨千斤 之效用,当然升提之药也是画龙点睛之笔,量不必大,味数不必多,多则过散,引药至病所即可,如升麻㊁柴胡㊁葛根等㊂这些升药亦具有疏理经络气机的作用,升麻升疏阳明经气,柴胡升疏少阳经气,葛根升疏太阳阳明经气㊂对于下陷病, 气血阴阳 之本充固,在内之阴经经气充足,在外为用之阳经略加提振疏导,则举陷即如破竹㊂4㊀典型病案案1:阴虚下陷案㊂刘某某,女,64岁,2019年6月3日初诊:主诉子宫脱垂7~8年㊂患者既往患子宫脱垂7~8年,做饭或站立久时即出现子宫脱垂,小便灼热4~5年,现尿频不明显,但时发作不能小便,大便干,摩腹可大便每日一行,口干㊁上腭痛,舌瘦红苔薄黄干,脉沉弦细,辨证属阴伤气陷㊂处方:熟地30g,石斛10g,知母10g,白茅根30g,盐黄柏6g,升麻6g,14剂水煎服㊂2019年6月17日二诊:子宫脱垂好转,站立时稳定,仅行走久时出现子266中国中医基础医学杂志Journal of Basic Chinese Medicine㊀㊀㊀㊀㊀㊀2021年4月第27卷第4期April2021Vol.27.No.4宫脱垂,小便通畅,但仍感灼热,大便日行2次微溏,上腭痛减轻,口干,舌瘦红苔薄黄干,脉沉弦细㊂处方:上方去白茅根加生杜仲10g㊁肉桂1g,14剂水煎服㊂2019年7月1日三诊:子宫脱垂明显好转,可较长时间行走,久站㊁做饭更如常人,小便微热,尚通畅,大便溏每日二行,口干咽干,舌瘦嫩红暗,苔薄白,脉沉弦细㊂处方:熟地30g,盐黄柏6g,知母6 g,肉桂1g,升麻6g,炒山药30g,14剂水煎服,服药以巩固疗效㊂按语:该案例有如下几个特点㊂症状上子宫下垂与二便闭同见, 胞脉系于肾 肾主司前后二阴 肾司二便 ,因此病位在下焦肾㊂病机上该案例病属 阴挺 和 便闭 ,阴挺之证属阴伤气坠,便闭之证属下焦阴虚㊁蓄热化燥,两病有内在之联系,以肾阴亏虚为同根,在阴挺为阴虚气陷㊁胞宫不举,在小便为肾阴虚,膀胱阴分蓄热化燥,小肠火腑不通㊂治法上应养肾阴与升提并举㊁标本兼顾,利小便与升提并举㊁各行其道㊂方药以补肾阴药合滋肾丸合升药, 无阳则阴无以生,无阴则阳无以化 ,李东垣滋肾丸即擅治此种下焦阴亏㊁阳气不化所致小便不通;再者肾气不化亦不能升提固摄胞宫,故滋肾丸加升药亦可治疗肾阴虚下陷型子宫脱垂症㊂参考文献:[1]㊀杨士瀛.仁斋直指[M].北京:中医古籍出版社,2016:117.[2]㊀张介宾.景岳全书[M].北京:人民卫生出版社,1995:1273.[3]㊀李东垣.脾胃论[M].北京:中国医药科技出版社,2011:55.[4]㊀傅强,赵进喜,王慧如,等.浅论气陷理论及临床意义[J].中医杂志,2017,58(15):1270-1273.[5]㊀陆中岳.从脾阴虚气陷辨治妇科疾患[J].上海中医药杂志,1991,25(5):13-15.[6]㊀叶天士.临证指南医案[M].苏礼,等,整理.北京:人民卫生出版社,2016:437.收稿日期:2020-03-25(上接第572页)分泌㊁增强胃黏膜黏液的分泌和增加胃黏膜血流量等机制对胃黏膜起到保护作用[14],其过度表达可引起组织细胞异常增生㊁代谢增强,被认为是引起癌变的重要因子[15]㊂GH是一种具有生长调节功能的单肽链蛋白质激素,对胃黏膜上皮细胞代谢㊁生长和分化有直接调节作用㊂本实验研究结果表明,CAG大鼠胃组织PCNA含量升高,血清VEGF和EGF含量增加,提示大鼠胃黏膜受到损伤,胃黏膜细胞过度增殖,DNA复制受损;血清GH水平上高,意味着胃黏膜上皮细胞代谢㊁生长和分化受到损伤㊂可见,CAG大鼠在实验过程中存在明显的胃黏膜受损㊁修复/损伤机制失调㊂结合文献以及课题组临床诊治CAG经验,我们认为CAG的发生主要责之于肝气郁结与素体脾胃亏虚,病位主要在肝和脾胃㊂肝气郁结,横犯脾胃,遂致升降失常;气机郁滞㊁血行不畅又致瘀血内停㊂素体脾胃既虚,运化失司,湿聚难化,内生湿热㊂验方芍药八味汤重用白芍为君,养血柔肝,缓中止痛㊂现代药理研究证实,白芍具有抗炎㊁镇痛㊁保护胃黏膜等作用[16-17];木香㊁砂仁㊁陈皮㊁枳壳㊁厚朴行中焦气滞,散中焦湿蕴,其中木香可抗幽门螺杆菌㊁促进胃动力和抗胃溃疡㊁保护胃黏膜等[18-19];郁金活血止痛㊁行气解郁;炙甘草调和诸药㊁和中补虚㊂诸药合用契合CAG之病机㊂本研究结果提示,芍药八味汤后可下调PCNA㊁VEGF㊁EGF表达,上调GH含量,说明芍药八味汤可调节细胞增殖和生长代谢,抑制微血管再生,促使CAG大鼠胃黏膜修复与损伤之间协调与平衡,从而保护胃黏膜㊂参考文献:[1]㊀DIXON M F,GENTA R M,YARDLEY J H,et al.Classificationand grading of gastritis.The updated Sydney System.International Workshop on the Histopathology of Gastritis,Houston1994[J].Am J Surg Pathol,1996,20(10):1161-1181.[2]㊀MISIEWICZ J J.The Sydney System:a new classification of gastritisIntroduction[J].J Gastroenterol Hepatol,1991,6(3):207-208.[3]㊀李军祥,陈誩,吕宾,等.慢性萎缩性胃炎中西医结合诊疗共识意见(2017年)[J].中国中西医结合消化杂志,2018,26(2):121-131.[4]㊀张水宝,赵一,何小鹤,等.慢性萎缩性胃炎的中医治疗进展[J].光明中医,2017,32(8):1209-1211.[5]㊀陈莹莹,刘涛.中医药治疗慢性萎缩性胃炎临床研究进展[J].山东中医杂志,2017,36(3):253-256.[6]㊀刘惠聪,方朝义,渠会莹.芍药八味汤治疗胃脘痛126例临床观察[J].中华实用中西医杂志,2004:17(14):2218-2219. [7]㊀方芳,王浩,方倩,等.芍药八味汤干预慢性萎缩性胃炎大鼠胃肠动力的作用机制研究[J].河北中医药学报,2017,32(3):5-8. [8]㊀陈勇,邢盛茹.柴平胶囊对慢性浅表性胃炎小鼠胃黏膜氨基己糖的影响[J].时珍国医国药,2007,18(5):1147-1148. [9]㊀张和逊,郑逢民.中西医结合治疗慢性萎缩性胃炎的疗效观察及对炎性细胞因子的影响[J].中国现代医生,2014,52(1):103-105.[10]㊀FOX JG,WANG TC.Inflammation,atrophy,and gastric cancer[J].J Clin Invest,2007,117(1):60-69.[11]㊀于春月,刘婷,刘凯歌,等.慢性萎缩性胃炎病证结合动物模型的建立与评价[J].中华中医药杂志,2018,33(5):2140-2144. [12]㊀宋楠萌,桑建利,徐恒.增殖细胞核抗原(PCNA)的分子结构及其生物学功能研究进展[J].自然科学进展,2006,16(10):1201-1209.[13]㊀郝婷婷,马晓鹏,温彦丽,等.幽门螺杆菌感染慢性胃炎患者血清TNF-α㊁IL-8和VEGF水平及其与胃炎严重程度的相关性研究[J].胃肠病学和肝病学杂志,2016,25(7):769-772.[14]㊀李俊青,李纯,刘希,等.参七消痞颗粒对慢性萎缩性胃炎大鼠血清GH,EGF,GAS的影响[J].中国实验方剂学杂志,2013,19(12):172-175.[15]㊀于佳宁,林海燕.益气养阴活血法治疗慢性萎缩性胃炎的实验研究[J].中国中医基础医学杂志,2013,19(9):1025-1026. [16]㊀崔虹,朱佳茜,冯秋芳,等.中药白芍化学成分及生物活性研究进展[J].海峡药学,2017,29(9):1-5.[17]㊀冯文林,伍海涛,罗超华.白芍总苷在消化系统疾病中的药理研究进展[J].时珍国医国药,2012,23(7):1778-1779. [18]㊀王小英.木香对大鼠实验性急性胃黏膜损伤的影响[J].中医研究,2004,17(2):21-22.[19]㊀魏华,彭勇,马国需,等.木香有效成分及药理作用研究进展[J].中草药,2012,43(3):613-620.收稿日期:2020-06-103662021年4月第27卷第4期April2021Vol.27.No.4㊀㊀㊀㊀㊀㊀中国中医基础医学杂志Journal of Basic Chinese Medicine。

⼀个补⽓名⽅,专治⼤⽓下陷!今天要跟⼤家介绍的这个⽅⼦,⾮常了不得,出⾃于民国神医张锡纯先⽣。

⼤家都知道,张锡纯先⽣写了⼀本书,叫做“医学衷中参西录”,这本书对当代学中医的⼈影响⾮常⼤,⼏乎⼈⼿⼀本。

在整本书⾥⾯,有⼀个⽅⼦是张锡纯先⽣最为看重的,⽤了20多页的篇幅来介绍这个⽅⼦,这个⽅⼦专治⼤⽓下陷,这个⽅⼦叫做“升陷汤”。

⼤⽓下陷,是张锡纯先⽣提出的独特的概念。

张锡纯先⽣所说的⼤⽓,到底是什么呢?简单来说,⼤⽓存在⼈体横膈膜之上,⼤⽓紧紧拖住⼼肺,让⼼肺能正常⼯作。

和中⽓不同,中⽓是在横膈膜之下,之前我们学过的补中益⽓汤是把中⽓往上提,⽽升陷汤则是把横膈膜之上的⼤⽓往上提。

⼤⽓下陷,很多⼈不以为然,认为跟⾃⼰没啥关系,那或许就是⼤错特错了。

张锡纯先⽣为什么最看重这⾸⽅⼦,为什么要⽤20多页来详细描述这个⽅⼦?就是因为⼤⽓下陷的⼈特别特别多,在张锡纯先⽣的医案⾥⾯,很多很多的疑难杂症,看起来是不同症状不同⽑病,通过仔细辩证分析,发现原来都是⼤⽓下陷,⽤上升陷汤都治好了,所以张锡纯先⽣⾮常推崇他⾃创的这⾸升陷汤。

⼤⽓下陷到底有哪些症状呢?⽤张锡纯先⽣的原话来说,⼤⽓下陷,⽓短不⾜以息。

或努⼒呼吸,有似乎喘。

或⽓息将停,危在顷刻。

其兼证,或寒热往来,或咽⼲作渴,或满闷怔忡,或神昏健忘,种种病状,诚难悉数。

其脉象沉迟微弱,关前尤甚。

其剧者,或六脉不全,或参伍不调。

这段话的意思是,⼤⽓下陷的症状实在太多太多了,数不过来,但是有2点是确定的,第⼀是⽓短不⾜以息,⽓虚的⼈往往会有⽓短,总想深呼吸⼀⼝⽓才觉得舒服,稍微运动⼀下或者爬个楼梯就⽓喘吁吁。

第⼆是脉象,脉象是微弱脉象,⼨脉和关脉更明显。

在当今这个社会,⽓不够的⼈实在太多了,很多⼈总说⾃⼰好累,累的不想动,不想说话,只想躺着,这都是⽓不够的缘故。

⾝体⾥的⽓,按照上中下位置来分的话,在最底下的是先天元⽓,在中焦的便是中⽓,在横膈膜以上的就是张锡纯先⽣讲的⼤⽓。

关注【愉享中医】,关注生命健康!本号所发方剂以上世纪90年代以前出版的医著为主。

文中方剂仅限于学术交流,患者应在中医大夫或中药师指导下加减使用,切勿自行套方,免出意外。

灵石财委主任王守义,56岁。

1983年8月患病,少腹憋胀经旬,不敢进食,食入胀急更甚。

其症,少腹鼓凸,挺着一个大肚子,如怀孕5~6月之孕妇状,按之空软。

神色憔悴,动则轰热喘汗。

腰困如折,行路弯腰如虾,挺腰则困不可忍。

脉细弱,舌淡无华。

患者年近6旬,劳倦内伤,损及脾胃之阳,中气下陷于至阴之地而不能升达(我院内科确诊为胃下垂已10年)。

且肾中真气不固,有上越下脱之险。

拟补中益气汤去陈皮,加山萸肉、补骨脂、沉香顾护下焦元气:生芪30克,知母18克,红参(另打小块先吞)10克,当归15克,柴胡、升麻、炙草、沉香各10克,山萸肉、盐补骨脂各30克,白术20克,鲜生姜5片,枣10枚,胡桃4枚(打)。

上方服1剂之头煎约半小时,汗敛喘定。

觉气从丹田缓缓上达,少腹之鼓凸、胀急,立时消散,3剂服完食纳如常。

患者大喜过望,忘乎所以,食闺女送来大桃1枚,喝凉茶2杯,1刻钟后又复气陷坠胀如故。

当晚咕咕有声,中午不敢进食。

气机为病,瞬息万变。

此由生冷寒凉,戕伤脾胃生阳之气,亟温之:干姜30克,红参(另打小块吞服)、炙草各10克,木香、柴胡各3克,1剂后平复如初。

按:中气下陷症临床多见,多由内伤积久而来;此症之重者,即张锡纯氏论述之'大气下陷症'。

脉多细弱,右寸尤弱。

上则见气短难续似喘,下则少腹明显鼓凸如孕妇,按之必空软无物,胃下垂多有此见症。

凡遇此症,万不可见胀消胀,稍涉散气消胀、寒凉败中或消导开破,立见危殆,错则难救!气弱之人,即陈皮之散,亦经受不起,宜慎!红参不入煎剂者,汤剂效速,虚馁之人下咽反觉胀闷。

打小块吞服,入胃缓缓奏功,使下陷之气,徐徐升达,加山萸肉、补骨脂、胡桃者,有敛固下焦肾气妙用。

古谓:'下虚者用补中升陷,须防提脱。

升阳举陷法临床应用举隅摘要:例举三个应用升阳举陷法的治病验案,分别使用升陷汤治疗胸中大气下陷、补中益气汤治疗中气下陷、益气聪明汤治疗上气虚陷,并分析气虚下陷按部位可分为大气下陷证、中气下陷证、上气虚陷证,对升阳举陷法在临床中应用作了简要概括。

关键词:升阳举陷中气大气上气升阳举陷法是临床有效的治气法之一,而“升气剂”多混迹于“补气”之中,其微义不得彰显,临床上若仅以补气药治气陷证,难以取得满意疗效。

兹结合验案将升阳举陷法在临床中的应用作一介绍。

1大气下陷证王某某,女,43岁,2004年7月25日初诊。

主诉:心悸、胸闷3月余。

现病史:患者以心悸胸闷,发作性心前区疼痛,痛则大汗,在某医院治疗。

心电图示:频发房性早搏;超声心动检查:左房内径增大、左室心肌收缩力减弱,室间隔运动减低,靠左室面有约6mm缺血带。

诊为冠心病、心绞痛、心律失常。

人院后给予多种扩张冠状动脉药、抗心律失常药及心肌营养药乏效,遂出院后转中医治疗。

诊见面色萎黄、体丰而少气,脉沉细无力而结,舌淡苔白滑。

辨证:大气已虚,心阳虚衰。

治则:升补大气,温通心阳。

方药:先予炙甘草汤和参附汤合方加减治疗无效。

后询知,除心悸外,伴明显气短,自述气难接续。

遂予升陷汤化裁。

药用:黄芪30g(后曾用至50g),知母10g,升麻6g,柴胡6g,桔梗6g,山茱萸10g,党参10g,桂枝10g,炙甘草6g,炒枣仁10g。

6剂,水煎服。

二诊:服药后症状明显好转,10剂药后早搏消失,以后多次复査心电图正常。

上方间断服药3个月,停药恢复正常工作生活。

按语:“大气”一词源于《内经》,比象于自然界中磅礴大气,《金匮》也有“大气一转,其气乃散”。

喻昌认为,《内经》、《金匮》重要的“大气”内容,“后人不一表章”,实乃“缺典”,遂在《医门法律》著《明胸中大气之法》专篇论述,以发《内经》、《金匮》之微,对“大气”加以阐发,认为它既非膻中之气,亦非宗气,是包举肺外能“统摄营卫、脏腑、经络,而令充周无间,环流不息,通体节节皆灵”的磅礴大气,“五脏六腑,大经小络,昼夜循环不息,必赖胸中大气,斡旋其间”。

中气下陷古方治验

王某,女,35岁,已婚,农民。

1989年7月29日首诊。

主诉:10余年来,每逢天热便心慌掉气,头昏体困,四肢无力;睡眠多梦,心烦不宁,有时麦子都收不回来,病倒在床,不到深秋天凉,病不罢休。

诊视患者形质偏弱,面色苍白,唇舌色淡,舌质淡红,苔薄白津润,精神欠振,语出声颤,如声在喉下难出;脉象虚细无力,已知其性急好胜,心脾肾不足之象见矣。

问及平素生活习惯,曰:酒可当饭,饭不吃无妨;平地、坡地,非我不成。

此人亦七情劳倦所伤,饮食习惯尤不可忽。

操劳过度,心脾两伤,久劳伤肾,三脏俱虚,热则病甚,汗出多而气阴愈伤,气阴两虚之人,岂有不心慌气陷,困倦多梦哉!治宜益气养阴,补脾助阳,方用赞育丹加减。

处方:人参15g,当归9g,炙黄芪30g,熟地黄9g,白术9g,枸杞子9g,巴戟肉9g,桔梗9g,升麻9g,麦冬9g,炙甘草9g,红枣5枚,生姜(煨)3g,肉桂1.5g,5剂。

8月6日二诊。

主诉:上药服下腰腿明显有力,心慌气短亦有好转,多梦心烦未减。

原方加龙眼肉12g,朱茯苓9g,续服5剂。

随访数年,既往夏季症状已消除十之八九,偶有反应,服药三两剂便愈。

(周正祎)。

中医十大名方1、小青龙汤《伤寒论》组成:麻黄9克、桂枝9克、干姜9克、细辛3克、五味子6克、白芍9克、半夏12克、甘草6克。

用法:水煎,分二次服。

功能:解表散寒,温肺化饮。

主治:外感风寒,内停水饮证。

症见恶寒发热、无汗咳嗽、痰多色白清稀、甚则喘息不得卧或肢面浮肿、口不渴、苔薄白而润、脉浮紧。

方解:本方为解表涤饮方剂。

内有水饮者,一旦感受外寒,每致表寒引动内饮,水寒射肺则咳痰清稀,喘息胸满,甚则喘息不得平卧,当内饮外邪得解,里饮得化。

方中麻黄发汗解表、宣肺行水为主药。

桂枝助麻黄解表,又能温化阳气,助麻黄行水为辅药。

芍药配桂枝以调和营卫。

干姜、细辛温脾肺之寒,使脾散精,上归于肺,肺能通调水道,下输膀胱,故水液能在体内正常运行,以杜其生痰之源;半夏燥温化痰,治已成之水饮;五味子敛肺止咳,并防肺气耗散太过之弊,以上均为佐药。

甘草调合诸药,以缓和麻、桂、姜辛温刚烈之性。

诸药合用,共凑解表涤痰、止咳平喘之功。

临床运用:1.本方为温化痰饮、宣肺平喘之代表方剂。

凡咳嗽、痰白清稀有泡沫、口不渴、舌苔白润者,无论有无恶寒发热,有汗无汗均可加减运用。

如恶寒无汗者,重用麻黄;恶风自汗者,重用桂芍,或加姜枣以调和营卫;外寒已解而咳嗽未除者,去麻桂,改用蜜炙麻黄,加杏仁以加强宣肺平喘之功;若痰多清稀、咳喘不得平卧者,重用细辛、半夏、干姜以温化降逆寒痰。

2.本方加石膏,名小青龙加石膏汤(《金匮要略》)。

用于本方证兼有热象者。

3.本方用于治疗慢性支气炎、支气管哮喘、肺气肿均有疗效。

注意事项:干姜、细辛、半夏、五味子为治咳喘痰饮之要药。

若肺寒停饮偏重,五味子用量宜少于干姜、细辛;若寒饮之咳肺虚者,则五味子用量宜酌加大。

2、小柴胡汤《伤寒论》组成:柴胡9克黄芩9克制半夏6克炙甘草3克生姜3片大枣3枚党参6克用法:水煎服。

功能:和解表里,扶正祛邪。

主治:用于少阳证之寒热往来,胸胁苦满、不欲饮食、心烦呕恶、口苦咽干、耳聋目弦、舌苔薄白、脉弦而数者。

治中气下陷方

作者:民间偏方大全网发布时间:2016-12-18 20:31

现代医学认为,胃下垂是由于胃壁及腹部肌肉松弛的结果。

中医学则认为: 胃下垂是由于思虑伤脾,气虚下陷所致。

民间偏方大全网为您提供治疗胃下垂的10个有效偏方如下:

1 .猪肚白胡椒补益脾胃

[方剂] 猪肚250克,白胡椒15克。

[制用法] 猪肚洗净切片,同白胡椒共煮熟后分2或3次食用。

[功效] 补益脾胃。

治胃下垂及胃寒疼痛。

[验证] 刘xx ,男,29岁,经查患胃下垂,食用上方、痊愈。

[备注] 牛肚可代替,功效相同。

2 .敷脐法治胃下垂

[方剂] 蓖麻子仁3克(选饱满洁白者为佳),五倍子1.5克。

[制用法] 上两味料为1次用量。

将两味捣碎,研细,混匀后加水,制成形似荸荠状、上尖下圆的药团,大小可根据患者脐眼大小而定。

将药团对准脐眼塞上,外用橡皮膏固定,每日早中晚各1次。

用热水袋放于脐眼上热敷,每次热敷5 -10 分钟,以感觉温热不烫皮肤为度。

一般4天后取掉药团。

贴敷3次为一疗程。

一疗程后可做x 线造影复查。

如胃的位置已复原,应停止用药;未复原,可再进行第二疗程。

[功效] 除湿通络,敛肺涩肠。

用治胃下垂。

[验证] 据编者调查、观察,多名患者用上方治愈。

[备注] 据《老年报》介绍,采用此方治疗期间,应注意:① 治疗不宜在寒、署天进行,一般以室温在20℃左右较好。

② 治疗期间应适当卧床休息,减少活动,适当减少茶、汤的饮用童,少吃水分量多的食物,饮食以少量多次为好。

③ 禁房事。

④ 热敷时腹· 部可能出现较强的牵拉感,这是正常现象,不必惊慌,个别病;人可出现过敏反

应,应引起注意,过敏者应停用。

⑤ 吐血的病,人及孕妇,不宜采用此法治疗。

3 .加味积术汤治胃下垂

[方剂] 枳实15克、白术15克、生姜10克。

[加减] 消化不良者加生三仙各10克,同煎。

[制用法] 煎l5Oml,日3次,食前半小时服之。

[功效] 主治胃下垂弛缓无力、排空时间延长、水饮停留、上腹胀满、动摇有声(震水音)。

[验证] 周某,女,33岁,就诊日期:1980年5月6日。

患者上腹胀,满,食后明显,纳差乏力1年余。

曾住院诊断为胃下垂,近来;上腹胀满加重,食后更甚,乃予上方加生三仙煎服,服2周后胀满减轻,4周后食后无不适,胃纳增加,体力亦好转。

[备注] 枳实理气开胃、消食除满,现代药理研究认为时胃肠有一定的兴奋作用,能使胃肠收缩节律有力。

白术补脾益气,燥湿和中,现代药理研究有增加体重,增强肌力的作用,生姜温中化饮、理气健胃,故三药合用相得益彰,能提高疗效。

加强腹肌锻炼,,忌食油腻不易消化之食物。

4 . 蓖倍膏治胃下垂

[方剂] 蓖麻子仁98% ,五倍子2%。

[制用法] 将蓖麻子外壳剥去,除瘪的,灰的,选用饱满而洁白的仁。

将五倍子去除灰屑,研成细末过筛,然后将蓖麻仁和五倍子末按上述比例混合均匀,打成烂糊,制成每颗重约10克,直径1.5厘米的药饼收贮备用。

成人每人用量1粒,点准百会穴(剃去一块头发,与药饼等大),将药饼紧贴百会穴上,用纱布绷带固定,不使移动。

每日早、中、晚各1次以搪瓷杯盛半杯开水、将杯底置于药饼上进行热熨,每次10次钟左右,以感觉温而不烫伤皮肤为度。

一次贴上药饼,可5昼夜不换。

如第1次治疗完毕,自觉症状未见好,休息1天后,进行第2次治疗,一般以10天为度。

[功效] 收敛固脱。

[备注] 引自1974年《四川中草药通讯》(3) 本方对子宫脱垂,

脱肛也有一定疗效。

[验证] 坚持用药,效果甚佳。

余精心治疗6例,显效28例,好转18例,有效率为75.4%。

5 .二麻膏治胃下垂

[方剂] 蓖麻子仁10克,升麻粉2克。

[制用法] 将蓖麻仁捣烂如泥后拦人升麻粉,制成直径2厘米,厚1厘米圆饼备用。

将患者百会穴周围(直径2厘米)头发剃掉后,上置药饼,用绷带或其它方法固定。

敷药后让患者取水平仰卧位、宽松裤带,将盐水瓶(80℃)熨烫药饼,每日3次,每次3分钟。

每块药饼可连续使用5 天,休息1天后,更换药饼。

10天为l疗程。

治疗以饭后2小时进行为宜。

[功效] 升提固脱。

[验证] 治疗268例。

痊愈105例,显效70例,好转78例,无效15例,总有效率为94.4%。

[备注] 引自1987年,《上海中医药杂志》(8)。

心脏病、高血压、呕吐、咯血患者及孕妇忌用。

治疗期间注意休息,不暴饮幕食,不作剧烈运动,禁止房事。

药饼切勿内服。

以防中毒。

如果胃的位置已在骼嵴连线6厘米以上,症状基本消失,则不需继续治疗。

用药后患者胃蠕动增强,上升感越明显,疗效越好;个别患者用药后有恶心、胸闷、小腹牵拉性或撕裂样疼痛,一旦停止治疗,症状即消失。

6 .云芩、党参治胃下垂

[方剂] 云芩25克,党参、黄芪、山药、当归、山楂各15克,柴胡、郁金、白术、枳壳、鸡内金各12克,升麻、陈皮、甘草各9克,大枣10枚。

[加减] 若痛甚者,加元胡12克;若肝脾下垂者,加鳖甲31克,若溃疡者,加白岌12克,乌贼骨15克。

[制用法] 将上药水煎,分2次服。

每日l剂。

[验证] 用上药治疗胃下垂103例,其中痊愈者54例;显效者25例;有效者22例;无效者2例。

用本方治胃下垂5-8cm的患者,一般服药15剂即可获痊愈。

7 .肉桂等治胃下垂

[方剂] 肉桂1克(刮去粗皮),炒五倍子2克,炒何首乌3克。

[制用法] 将上药分别研为细末,混匀,每日1剂,用凉开水送服,20天为1个疗程。

[验证] 用上方治疗胃下垂患者60多例,用药l-2个疗程后,自觉症状消失,食欲正常,部分患者经x线复查,胃体上升3-5cm 。

8 .鲜仙人球瘦猪肉治胃下垂

[方剂] 鲜仙人球50-60克,瘦猪肉30-50克。

[制用法] 先将瘦猪肉剁碎制成肉饼后,与仙人球一起煮熟,晚上睡前顿服,每日1剂。

1个月为1个疗程,可连服2-3个疗程。

[验证] 用本方治疗胃下垂患者肠例,均获治愈。

其中用药1个疗程治愈者20例;2个疗程治愈者13例;3个疗程治愈者3例。

随访2年,均未见复发。

9 .西洋参等治胃下垂

[方剂] 西洋参5-8克(磨汁冲服),生黄芪20-30克,白术、升麻、枳实、青皮、女贞子、枸杞子各10-12克,砂仁、甘草各8-10克。

[加减] 若伴湿热者,加川黄连6-8克,苍术10-12克,藿香10克;若伴气滞者,加苏梗、广木香各6-9克;若伴溃疡者,加乌贼骨20克,白芨15克;若中气下陷者,加葛根15-20克,炙甘草10-12克。

[制用法] 将上药水煎,每日1剂,分3-4次口服10剂为1个疗程。

[验证] 用上药治疗胃下垂患者101例,其中治愈者(胃下垂恢复正常,主症消失)95例;显效者(主症基本消失,胃上提3 -5cm 以上)4例;无效者(治效前后无明显变化)2例。

服药期最短者l个疗程,最长者3个疗程。

治疗中未见不良反应。

10 . 黄芪首乌治胃下垂

[方剂] 生黄芪25克,何首乌、全当归、鸡血藤各15克,柴胡20克,炒葛根、升麻、山萸肉、香附各12克,生甘草10克。

[加减] 若患者口苦泛酸者,加吴茱萸、川黄连各8-10克;若患

者口淡无味者,加焦三仙、藿香各10-12克;若大便秘结者,加郁李仁、生川军(后下)各8 -10 克;若大便稀溏者,加怀山药、生薏苡仁、茯芩各10-15克。

[制用法] 将上药水煎,每日1剂,分早、中、晚3 次口服,半个月为l个疗程。

[验证] 用本方治疗胃下垂患者45例,经用药1-2个疗程后,其中治愈者40例;显效者3例;有效者2例。