中医基础理论辅导:气和血的关系

- 格式:docx

- 大小:61.61 KB

- 文档页数:2

中医基础理论:论气与血的关系血与气都是构成人体和维持人体生命活动的基本物质,均赖脾胃化生的水谷精微以及肾中精气不断地补充,在脏腑组织的功能活动和神的主宰下,二者之间又相互渗透、相互转化,在生理功能上又存在着相互依存、相互制约和相互为用的关系,特别是在生成、运行、输布等方面关系密切。

血与气之关系可概括为气为血之帅、血为气之母两个方面。

一、气与血之关系《灵枢·决气》云:“上焦开发,宣五谷味,熏肤、充身、泽毛,若雾露之溉,是谓气。

”亦云:“中焦受气之取汁,变化而赤,是谓血。

”明代龚延贤《寿世保元·卷一·血气论》云:“人生之初,具此阴阳,则亦具此血气。

所以得全性命者,气与血也,血气者,乃人身之根本乎……盖气者,血之帅也。

”中医学中的“气”与古代唯物主义自然观的“精气”学说一脉相承,是一个物质性的概念。

而《黄帝内经》则阐明了气是构成人体的物质和脏腑生理活动功能的本质:一是指单纯的物质,即构成人体结构形态的精微物质,如“在天为气”,“气合而有形”,“水谷之气”等;二是侧重于机体功用,为脏腑和经脉之气的“心气”、“肺气”、“脾气”、“肝气”、“肾气”、“胃气”和“经气”等。

“血”是指在心气推动下循行于脉道中的赤色液体。

气与血是人体最宝贵的物质,人身充满了气血。

气与血之关系,可概括为“气为血之帅”,其中包含着气能生血,气能行血,气能摄血三方面的意义。

在病理变化上主要有气虚血虚(气血两虚)、气滞血瘀、气虚血痪、气不摄血、气随血脱等表现。

1、气能生血《灵枢·邪客》云:“营气者,泌其津液,注之于脉,化以为血。

”《灵枢·痈疽》亦云:“中焦出气如雾,上注溪骨,而渗孙络,津液和调,变化而赤为血。

”清代周学海《读医随笔·气能生血血能生气》云:“所谓气生血者,即西医所谓化学中事也。

人身有一种气,其性情功力能鼓动人身之血,由一丝一缕,化至十百千万,气之力止,而后血之数止焉。

《中医基础理论》体质与脏腑、精、气、血、津液的关系—中医(专长)医师资

格考试

“《中医基础理论》体质与脏腑、精、气、血、津液的关系—中医(专长)医师资格考试”很多人都想知道,我们整理下文,希望可以帮助到大家。

一、体质与脏腑、精、气、血、津液的关系

1.体质与脏腑经络的关系脏腑经络的盛衰偏倾决定体质的差异,个体体质的差异必然以脏腑为中心,反映出身体诸要素的某些或全部的素质特征。

2.体质与精、气、血、津液的关系精、气、血、津液是决定体质特征的重要物质基础,其中精的多少优劣是体质差异的根本。

二、影响体质的因素

1.先天禀赋

2.年龄因素

3.性别差异

4.饮食因素

5.劳逸所伤

6.情志因素

7.地理因素

8.疾病针药及其他影响

中医医术确有专长医师资格考试“体质的概念、体质的特点”

2020年中医专长医师资格考试“经络的生理功能与经络学说的应用”【考点+试题】。

正保远程教育旗下品牌网站美国纽交所上市公司(NYSE:DL)上医学教育网做成功医学人中医执业医师考试辅导《中医基础理论》第八单元讲义2精、气、血、津液、神三、血(一)血的基本概念血,即血液,是运行于脉中的富有营养和滋润作用的红色液体。

它是构成人体和维持人体生命活动的基本物质之一。

血液主要由营气和津液所组成,所以具有营养和滋润作用。

(二)血的生成血液生成的物质基础是精和气。

精,包括水谷精微和肾精,而肾精除了先天来源外,亦依赖于后天水谷精微的充养,因而,此“精”主要指水谷精微。

水谷精微中又包括生成营气的水谷之精气和津液两部分。

“气”,即指自然界之清气。

从另一角度来说,水谷之精气与自然界之清气相结合而生成营气,营气再加上津液,便生成血液,所以说血液主要是由营气和津液所组成。

血液的生成过程,与五脏的功能密切相关。

饮食物经过脾的运化,吸收其中的精微,转输至心肺,经过心肺的气化作用,如心之“化赤”,肺之吸入自然界清气,从而便形成血液。

总之,血液是以水谷精微、肾之精髓以及自然界之清气为物质基础,通过脾、胃、心、肺、肾等脏的一系列功能活动而生成的。

如果某一脏的功能低下,影响了生成血液的物质来源或气化过程,便可导致血液的生成不足,从而产生血虚等病理变化。

(三)血的功能血液具有营养和滋润全身各组织器官和化神的功能。

血中含有营气和津液,是人体所必须的养料。

血液在经脉中运行,主要起着输送养料的作用,内至脏腑,外达五体、五官九窍,不断地对它们起着营养和滋润作用,以维持其正常的生理活动。

血液是机体精神活动的物质基础,只有在人体血气充盛、血脉和调的前提下,才能产生充沛而舒畅的精神情志活动。

(四)血的运行血液的运行必须有一个相对密闭的管道系统,就是血脉系统。

血脉,又简称“脉”,脉为“血府”,它亦是经络系统的内容之一,所以有时亦称血液在经脉中运行。

血液流布于全身,是循环不息的。

在这个血液循环的系统中,心脏是一个十分重要的脏器,它是整个循环系统的枢纽。

中医基础理论核心概念

中医是中国传统医学的核心理论体系之一,其基础理论为中医基础理论。

中医基础理论是中医学的理论基础,包括了很多核心概念。

以下是一些中医基础理论的核心概念的简要介绍:

1. 阴阳:阴阳是中医理论中最基本的概念之一。

阴阳代表着宇宙的两个相对而对立的方面,如日与夜、寒与热、内与外等。

中医认为,人体的健康与阴阳的平衡密切相关。

2. 气血:气和血是中医理论中的重要元素。

气血的循环和调节对于人体的正常功能至关重要。

气血的不足或不畅会导致疾病的发生。

3. 五行:五行是中医理论中用来描述事物相互关系的概念。

五行包括木、火、土、金、水等五种元素,它们之间有着相克和相生的关系。

中医通过五行理论来分析和理解人体的生理和病理过程。

4. 五脏六腑:五脏六腑是中医理论中对人体内脏的分类。

五脏包括心、肺、肝、脾、肾,六腑包括胆、胃、小肠、大肠、膀胱、

三焦。

中医通过研究五脏六腑的相互作用来理解人体的生理和病理过程。

5. 经络:经络是中医理论中描述人体脏腑和组织器官之间联系的概念。

经络系统是一个复杂的网络系统,通过经络传输气血和调节人体的功能。

中医通过经络理论来解释和治疗疾病。

这些是中医基础理论中的一些核心概念。

了解和掌握这些概念有助于理解和应用中医理论,并能够更好地理解和维护人体健康。

第八单元气、血、津液第一节气一、人体之气的概念气是人体内活力很强、运行不息的极精微物质,是构成人体和维持人体生命活动的基本物质之一。

二、人体之气的生成1.来源先天之精所化生的先天之气(即元气)、水谷之精所化生的水谷之气和自然界的清气,后两者又合称为后天之气(即宗气),并通过肺、脾胃和肾等脏腑的生理功能的综合作用,将此三者结合起来而成一身之气,《内经》称为“人气”。

2.气的生成(1)肾为生气之根:肾藏先天之精,并受后天之精的充养,先天之精化生元气。

(2)脾胃为生气之源:脾胃相合,接受容纳饮食,腐熟运化水谷,化生水谷精微之气。

(3)肺为生气之主:肺为清虚之脏,主司呼吸,吸清呼浊,在气的生成过程中占有重要地位。

三、人体之气的运动气机气的运动,称作“气机”。

气的运动形式可归纳为“升、降、出、入”四种形式。

人体气的升、降、出、入运动协调平衡,才能维持正常的生理活动。

气的升降出入运动体现在脏腑、经络、形体、官窍的功能活动中。

如肺主呼吸,有出有入,有宣有降,肺主呼气(出),肾主纳气(入),心火下降,肾水升腾,以及脾主升清,胃主降浊等。

气的升降出入运动的平衡协调状态,称为“气机调畅”,是人体生命活动的根本。

气的升降出入一旦停止,也就意味着生命活动的停止。

四、人体之气的功能1.推动作用气是活动能力极强的精微物质,对人体生长发育、各脏腑组织器官的功能活动、血液的循行、津液的生成输布和排泄等,均能起激发和推动作用。

2.温煦作用气的运动是人体热量的来源。

人体体温的恒定,各脏腑组织器官、经络等生理活动的进行,都需要气的温煦作用;血和津液在体内不停地运行,也依赖气的温煦和调节,故古人说“血得温则行,得寒则凝”。

如果体内气虚,温煦作用失常,便会引起畏寒喜热、四肢不温、体温下降、血行滞缓、津液凝聚等病变。

3.防御作用气具有防御和抵抗各种邪气的功能,表现在:一是护卫肌表,防止外邪侵入;二是与侵入体内的各种邪气进行斗争。

气的防御功能,是通过脏腑经络的生理功能而体现的,故《素问·刺法论》说:“正气存内,邪不可干。

《中医基础理论—气血津液学说》气是构成人体的最基本物质,是维持人体生命活动的最基本物质。

人是天地自然的产物,《黄帝内经》中将人生活的场所称之为“气交”,“气交”是下降的“天气”和上升的“地气”相互交汇的地方。

人既然生活在“气交”之中,就必然和天地万物一样,都是由气构成,并且是气体中最精微的部分构成了人体。

人体之气是维持人体生命活动的物质基础,其运动变化也就是人体的生命活动。

气聚则生,气散则死。

在中医学中,“气”具有多种含义,譬如:把致病的六淫,称“邪气”;把机体的生理功能和抗病能力,称“正气”;把中药的寒、热、温、凉,称“四气”。

但这里所论述的气,是专指构成人体和维持人体生命活动的最基本物质而言。

气的生成气的运动称为气机,包括升、降、出、入四种基本形式。

气的运动是有规律的,相对平衡协调才能发挥其维持人体生命活动的作用,这种生理状态称之为“气机调畅”,如气机失调,就会出现各种病理现象。

由于气的运动形式多样,故“气机失调”的形式也很复杂,如:气的上升运动太过,称“气逆”;气的运动受阻,在局部发生瘀滞,称“气滞”;气的出入运动受阻郁结在内,称“气郁”。

如平时听得比较多的“肝气郁结”,那是因为肝气是上升,疏散的,一旦肝气的运动受阻,郁滞不通,就会出现嗳气喜叹息,肝区疼痛等“肝气郁结”的表现。

推动作用,气是活力很强的精微物质,具有推动和激发人体生长发育以及各脏腑经络的生理功能,并且推动血液的生成、运行,以及津液的生成、输布、排泄。

当此作用减退时,则影响人体的生长、发育或出现早衰,各脏腑经络生理功能减退,血和津液生成不足,输布和排泄受阻等。

温煦作用,主要是讲阳气能产生热量,温煦人体的作用。

人体各脏腑经络的生理活动需要气的温煦作用来维持;血和津液都是液体,都需要气的温煦才能正常运行。

阳气愈多,产热愈多,故有“气有余便是火,气不足便是寒”的说法。

防御作用,气有维护肌肤,防御邪气的作用,与现代医学的防御屏障相关联。

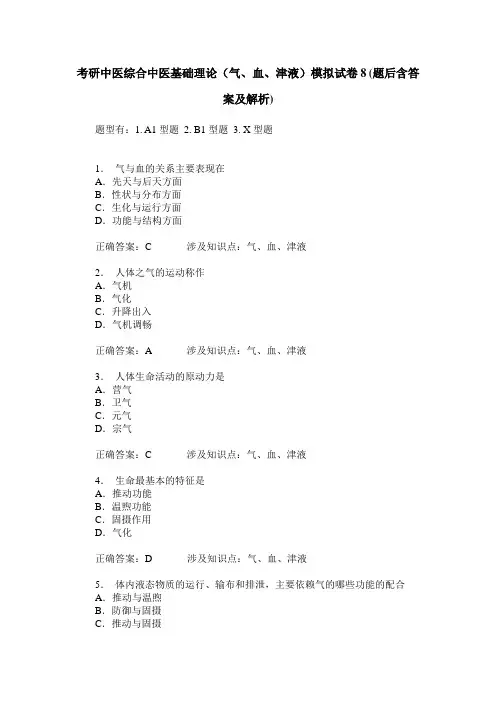

考研中医综合中医基础理论(气、血、津液)模拟试卷8(题后含答案及解析)题型有:1. A1型题 2. B1型题 3. X型题1.气与血的关系主要表现在A.先天与后天方面B.性状与分布方面C.生化与运行方面D.功能与结构方面正确答案:C 涉及知识点:气、血、津液2.人体之气的运动称作A.气机B.气化C.升降出入D.气机调畅正确答案:A 涉及知识点:气、血、津液3.人体生命活动的原动力是A.营气B.卫气C.元气D.宗气正确答案:C 涉及知识点:气、血、津液4.生命最基本的特征是A.推动功能B.温煦功能C.固摄作用D.气化正确答案:D 涉及知识点:气、血、津液5.体内液态物质的运行、输布和排泄,主要依赖气的哪些功能的配合A.推动与温煦B.防御与固摄C.推动与固摄D.中介与推动正确答案:C 涉及知识点:气、血、津液6.推动人体生长发育及脏腑机能活动的气是A.元气B.宗气C.营气D.卫气正确答案:A 涉及知识点:气、血、津液7.推动血液运行的基本动力是A.心气B.肺气C.中气D.肝气正确答案:A 涉及知识点:气、血、津液8.五脏之真精是何气之分体A.先天之精气B.水谷精微C.后天之精气D.元气正确答案:D 涉及知识点:气、血、津液9.下列不是津所布散的主要部位的是A.皮肤B.孔窍C.肌肉D.关节正确答案:D 涉及知识点:气、血、津液10.下列不属于津液的排泄途径是A.汗B.尿C.粪D.呕吐物正确答案:D 涉及知识点:气、血、津液11.下列哪项属于气机失调A.气逆B.气陷C.气滞D.以上均是正确答案:D 涉及知识点:气、血、津液12.对津液输布代谢的影响最为重要的腑是A.胃B.小肠C.膀胱D.三焦正确答案:D 涉及知识点:气、血、津液13.下列哪一项不是血液正常运行所必须的条件A.心气充沛B.血液充盈C.脉道通畅D.三焦通利正确答案:D 涉及知识点:气、血、津液14.下列哪一项不属于气不摄津的范畴A.多汗B.多尿C.漏汗D.遗精正确答案:D 涉及知识点:气、血、津液15.下列哪一项所论不妥A.气虚则血少B.气旺则血充C.血虚则气少D.气不运则血不存正确答案:D 涉及知识点:气、血、津液16.下列哪一脏或腑与津液的生成关系不密切A.脾B.胃C.肺D.小肠正确答案:C 涉及知识点:气、血、津液17.下面哪一项指的是“神之宅”A.形体B.脏腑精C.肾D.血脉正确答案:A 涉及知识点:气、血、津液18.形成多种代谢异常的病变,是气的哪一项失常A.推动作用B.温煦作用C.防御作用D.气化正确答案:D 涉及知识点:气、血、津液A.心B.肝C.脾D.肺19.血液运行的动力主要在于A.B.C.D.正确答案:A 涉及知识点:气、血、津液20.能助心行血的是A.B.C.D.正确答案:D 涉及知识点:气、血、津液21.能固摄血液在脉中运行的是A.B.C.D.正确答案:C 涉及知识点:气、血、津液A.心B.肝C.脾胃D.肾22.血液的生成与何项关系最为密切A.B.C.D.正确答案:C 涉及知识点:气、血、津液23.津液的生成与何项关系最为密切A.B.C.D.正确答案:C 涉及知识点:气、血、津液24.对津液的输布起主宰作用的是A.B.C.D.正确答案:D 涉及知识点:气、血、津液A.气虚血少B.气虚血瘀C.气虚出血D.气随血脱25.气生血功能失常可见A.B.C.D.正确答案:A 涉及知识点:气、血、津液26.气行血功能失常可见A.B.C.D.正确答案:B 涉及知识点:气、血、津液27.气摄血功能失常可见A.B.C.D.正确答案:C 涉及知识点:气、血、津液A.气化作用B.防御作用C.固摄作用D.推动作用28.气能防止精、血、津液滑脱的作用称A.B.C.D.正确答案:C 涉及知识点:气、血、津液29.精、气、血、津液各自的新陈代谢及相互转化的作用称A.B.C.D.正确答案:A解析:气的五种生理功能,即推动、温煦、防御、固摄和气化中,只有气的固摄作用,能够对精液、血液和津液等液态物质具有封藏固摄作用,以防止其无故的滑脱和流失。

第五单元精、气、血、津液细目一:精1.人体之精的基本概念人体之精,是指禀受于父母的生命物质与后天水谷精微相融合而形成的一种精华物质,是人体生命的本原,是构成人体和维持人体生命活动的最基本物质。

人体之精的概念与古代哲学中的精概念有严格的区别:人体之精是人体生命的本原,古代哲学的精是宇宙万物的生成本原。

2.人体之精的功能①繁衍生命②濡养作用③化血作用④化气作用⑤化神作用3.人体之精的分类先天之精与后天之精生殖之精脏腑之精细目二:气1.人体之气的概念气是人体内活力很强、运行不息的极精微物质。

气是构成人体和维持人体生命活动的基本物质之一。

2.人体之气的生成①生成之源先天之气(元气):源于先天之精,人体生命活动的原动力,水谷之气:水谷之精化生后天之气(宗气)J I清气:来源于自然界②与气生成的相关脏腑3.人体之气的运动与气化(1)人体之气的运动气的运动称为气机。

气运动的基本形式升:气自下而上的运行降:气自上而下的运行出:气自内向外的运行入:气自外向内的运行气运动的意义之气、谷气、清气的布散全身。

精、血、津液在体内的运行。

脏腑经络形体官窍的生理活动。

与自然相联系和适应离不开气的升降出入运动。

脏腑之气的运动规律具体而言:心肺在上,在上者宜降;肝肾在下,在下者宜升;脾胃居中,为升降之枢纽;六腑气机是降中寓升。

一般规律:升已而降、降已而升、升中有降、降中有升。

气的升降出入运动失常称“气机失调”。

气的运行受阻而不畅通,称作“气机不畅”;受阻较甚,局部阻滞不通,称作“气滞”;气的上升太过或下降不及,称作“气逆”;气的上升不及或下降太过,称作“气陷”;气的外出太过而不能内守,称作“气脱”;气不能外达而郁结闭塞于内,称作“气闭”。

(2)气化的概念和形式概念:气的运动而产生的各种变化。

是指由人体之气的运动而引起的精气血津液等物质与能量的新陈代谢过程。

是生命最基本的特征之一。

形式:精的生成、精化为气、精化为髓、精血同源互化、津液与血同源互化;血的化生与其化气生神、津液的化生与其汗化尿、气的生成与代谢等。

《中药综合》知识点:⽓与⾎的关系《中药综合》知识点:⽓与⾎的关系 为了帮助⼴⼤的考⽣备战2015年执业药师考试,⼩编特为⼤家汇总了执业药师《中药综合》知识点——⽓与⾎的关系,希望对您参加本次考试有所帮助,并在此预祝您顺利通过考试! ⽓与⾎都是⼈体⽣命活动的物质基础,同源于⽔⾕精微,经肺、脾、肾等脏器的功能活动⽽化⽣。

⽓属阳,以推动、温煦功能为主;⾎属阴,以营养、滋润功能为主。

⽓与⾎之间的关系,概括为⽓为⾎之帅,⾎为⽓之母。

1.⽓为⾎之帅 (1)⽓能⽣⾎⽓能⽣⾎,是指⾎的组成及其化⽣过程,均离不开⽓和⽓的运动变化——⽓化功能。

营⽓和津液,是⾎的主要组成部分,来⾃脾胃所运化的⽔⾕精⽓。

从摄⼈的饮⾷物转化成⽔⾕精⽓,从⽔⾕精⽓转化成营⽓和津液,从营⽓和津液转化成⾚⾊的⾎,均离不开⽓的运动变化。

另外,精可以转化为⾎,亦需⽓的作⽤,因此说,⽓能⽣⾎。

⽓旺,则化⽣⾎的功能亦强;⽓虚,则化⽣⾎的功能亦弱,甚则可导致⾎虚。

故临床治疗⾎虚病证时,常于补⾎药中,配以补⽓药物以提⾼疗效,就是"⽓能⽣⾎"理论在临床的具体应⽤。

(2)⽓能⾏⾎⾎的循⾏,有赖于⽓的推动,即有赖于⼼⽓的推动,肺⽓的宣发布散,肝⽓的疏泄条达。

由此可见,⾎是在⼼、肺、肝三脏之⽓的协同作⽤下,运⾏不息,⽽流布于全⾝。

故临床治疗⾎⾏失常的病证时,常分别配合降⽓、理⽓或补⽓等药物。

(3)⽓能摄⾎⽓对⾎液的统摄作⽤,使⾎液正常循⾏于脉管之中,⽽不逸出脉外。

如果⽓虚不能统摄⾎液,则可以导致各种出⾎病证,称为"⽓不摄⾎"。

治疗时,必须⽤补⽓摄⾎的⽅法,以达⽌⾎的⽬的。

2.⾎为⽓之母脾 ⾎为⽓之母,是指⾎是⽓的载体,并给⽓为以充分的营养,概括为⾎能载⽓和⾎能⽣⽓。

由于⽓的活⼒很强,易于逸脱,所以⽓必须依附于⾎和津液,⽅能存在于体内,⽓不能离开⾎液⽽⾃⾏存在。

如果⽓失去依附,则浮散⽆根⽽发⽣⽓脱。

因此,⾎虚者,可以进⼀步引起⽓虚;⾎脱者,⽓亦随脱。

气与血的关系气是不断运动着的具有很强活力的精微物质。

血是在脉管中运行的红色而粘稠的液态样物质。

但二者均是构成机体和维持机体生命活动的最基本的物质。

因此,无论在生理或病理情况下,气与血之间均存在着极为密切的相互关系。

概况说来即为“气为血帅”、“血为气母”。

一、气为血帅“气为血帅”是指气对血的生成、推动和统摄方面具有极为重要的作用。

具体表现在气能生血、气能行血、气能摄血三个方面。

这一理论在临床血分病证的治疗上已得到了充分的体现,疗血虑气已成为辨证论治实践中的一个基本原则,历代中医、中兽医方书中的很多方剂,均可佐证这一理论。

1、气能生血:气能生血有两方面的意思:一是从血液的组成来看,血就是由营气和津液所组成,营气是血液的主要成分,而营气的主要生理功能就是化生血液,如《灵枢·邪客》在论述营气化生血液的功能时说:“营气者,泌其津液,注之于脉,化以为血。

”由此可见,只要津液存在,有营气即会有血液。

营气盛则血液旺,营气能生血。

二是从血液的生成过程来看,营气和血液的生成依赖于某些脏腑的气化作用。

均来源于脾胃所运化的水谷精微。

饮食物转化为水谷精微,水谷精微再转化成营气和津液,营气和津液然后转化为赤色的血液。

上述这些转化过程,均离不开气的运动变化,因此说,气能生血,气旺,则脏腑的功能活动亦强,化生血液的功能也旺盛,故而血充。

气虚,则脏腑功能活动低下,化生血液的功能也弱,从而导致血虚。

因此,临床上在治疗血虚的病证时,常配合应用补气的药物以提高疗效。

如北京中医学院研究生谢鸣对中医补血法进行了研究,结果表明方剂中出现频率较高的药物除了补血药外,余下首选的药物就是补气药了,且补血、补气之药常配伍应用,使用频率排列在前的是当归、白芍、甘草、人参、熟地、黄芪、生地、党参等25味。

同时,这25味药物,即可组成四君子汤、四物汤、芍药甘草汤等结构简洁而卓有疗效的调补五脏气血等方面的经典名方,这些方剂则常是补血法内容中的重要部分。

恢复免疫力的方法:补气人体只有五脏六腑,躯干四肢这些形体还不够,还需要有一些专门的物质来营养、激发这些脏腑的功能。

这些物质,就是气和血。

血的概念比较好理解,主要是指在血管中运行不息,流动不止的血液。

血主要的作用在于为全身提供营养。

1、气究竞是怎样的物质呢?我们知道五脏六腑是人体不可或缺的器官。

但一个活着的人,与一个死去的人,体内的脏腑实体其实并没有根本的不同。

那么生与死的关键在哪里呢?用生活中煮饭的例子,可以很清楚地说明脏腑与气之间的关系。

如果我们把米洗好,水加好,放在锅里,过上3天的时间,米也不会熟。

但如果在锅下架起火来煮,那么半小时后,一锅米饭就可以吃了。

米还是当初的米,水也还是当初的水,一个冷冰冰无法充饥,一个香喷喷令人垂涎,关键就在于有没有火。

对人体而言,气的作用就像这锅底的火。

人体正是由于这一份气的存在,才使得死的脏腑运转起来,才使得生命真正成为生命。

具体来讲,由于肺脏有气,肺才可以主持呼吸运动;心脏有气,心才可以保持神明不乱;脾脏有气,脾才可以主持胃肠进行正常的消化吸收;肝脏有气,肝才可以疏理气机让气的运行畅通;肾脏有气,肾才可以主持水液的正常代谢。

俗话说“人活一口气”,如此看来,确实还是有道理的。

中医基础理论把气的作用归纳为推动、温煦、防御和固摄四大方面,可见气对于人体之重要。

上面讲到的“气化”过程,就是气的推动和温煦功能的一种表现。

除此之外,我们的身体可以保持在恒定的温度,可以有效地抵御外邪的入侵,都有赖于一种很重要的气,叫作“卫气”。

卫气是人体一身的卫士,当人体参加剧烈活动,体内温度升高时,卫气就会把汗孔打开,让体内多余的热量,随着汗液的排出而释放。

当外界有邪气想要入侵人体时,卫气就会把汗孔关闭,不给邪气以可乘之机;对那些已经进入体内的病邪,卫气还会与之发生激烈的交战,来保护人体的健康。

2、气的固摄作用人体内有很多有形的物质,比如血液、津液(如汗液、唾液)、精液(如男性的精液、女性的白带)等。

中医基础理论辅导:气和血的关系

气属于阳,血属于阴。

气与血的形成,都源于水谷精微和肾精,二者又都是生命活动的物质基础,从而决定了它们在生理上相互依存,相互为用,在病理上相互影响的关系。

《难经・二十二难》说:“气主煦之,血主濡之。

”即简要地概括了气和血在功能上的差别。

但是,气和血之间,又存在着“气为血之帅”、“血为气之母”的密切关系。

具体地说,即是存在着气能生血、行血、摄血和血为气之母等四个方面的关系。

气能生血

气能行血

气能摄血

血为气之母

气能摄血:摄血,是气固摄作用的具体体现。

血液在脉中循行而不逸出于脉外,主要依赖于气对血的固摄作用。

如气虚,固摄血液的作用减弱,则可导致各种出血病证。

其治疗往往须用补气摄血的方法,方能达到止血的目的。

以上三个方面(气能生血、气能行血、气能摄血)气对血的作用,可概括为“气为血帅”。

血为气之母:血为气之母,是指血不仅是化生气的重要物质基础,同时血是气的载体,并给气以充分的营养。

由于气的活力很强,易于逸脱,所以气必须依附于血和津液,方能存在于体内。

若气失去依附,则将浮散无根,易于发生气脱而涣散不收。

所以,血虚者,气亦易衰;血脱者,气便随之而脱。

临床上,在治疗大出血时,往往多用益气固脱之法,其机理亦在于此。