中世纪教会与王室权利之谜

- 格式:doc

- 大小:23.00 KB

- 文档页数:3

中世纪的王权与教权在中世纪的欧洲,王权和教权是两个重要的权力机构。

王权代表着政治和世俗的权威,而教权则代表着宗教和精神上的权威。

这两个权力机构在中世纪欧洲的社会、政治和文化发展中扮演了至关重要的角色。

本文将探讨中世纪的王权与教权,并探讨它们之间的相互关系和影响。

一、王权的特点与运作方式中世纪的王权源自古罗马帝国的遗产,但在中世纪发展出了独特的特点与运作方式。

首先,中世纪的王权是继承性的,即由君主家族世袭而来。

这种继承性的特点使得王权在社会中具有连续性和稳定性。

其次,中世纪的王权享有政治上的绝对权威。

国王被视为上帝任命的统治者,具有神圣的地位。

他们承担着保护国家和人民的责任,并对国家事务做出最终决策。

第三,王权还拥有军事力量,并控制着领土和资源。

国王可以组建自己的军队,以保卫国家的领土和利益。

此外,国王还可以通过有效的行政机构来规范国家的运作,确保权力的稳定和延续。

二、教权的特点与运作方式在中世纪的欧洲,教权由天主教教廷所代表。

教廷是天主教会的最高权威机构,总部设在罗马。

教廷的首领是教皇,他被认为是基督教世界的精神领袖。

教权具有以下几个特点。

首先,教权宣称拥有绝对的宗教权威。

教皇被视为上帝代表的代表,他有权解释和制定宗教教义,并对信徒的信仰和行为进行约束。

其次,教权拥有庞大的财富和土地。

教廷通过独特的经济体系,如十字军东征和教会奉献等,积累了大量的财富和土地。

这使得教皇和教廷在政治和经济上都有相当大的影响力。

第三,教权还通过宗教法庭来维护神权。

宗教法庭是教廷设立的专门法院,负责审判宗教罪行和异端行为。

这种法庭的存在使得教权能够对信仰异端和异教徒进行打击和镇压。

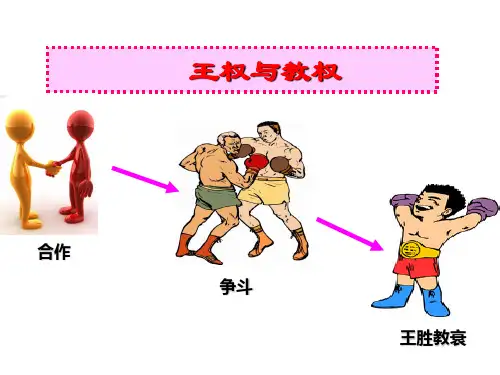

三、王权与教权的相互关系和影响中世纪的王权和教权之间存在着复杂的相互关系。

首先,王权和教权在某种程度上互相依存。

王权需要教权的祝福和宗教合法性来巩固自己的统治地位,而教权则需要王权的支持和保护来维护自己的教会权威。

此外,王权和教权经常会因为权力和利益的竞争而发生冲突。

中世纪西欧的政教关系欧洲自公元476年西罗马帝国灭亡至公元1500年的一千年间被称为中世纪,这个时期历来被认为是欧洲最为黑暗的时期。

欧洲中世纪长期处于教会和国家、王权与神权的二元统治制下,政教之争是中古西欧政治史上极重要的内容。

在中世纪的西欧,可以说教会这一宗教势力与政权同时作为了政治力量。

教会以上帝之名,政权以世俗之名,二者间由最初的相互依靠,合作走向了敌对的局面,但同样作为统治工具,两者应当是始终统一的,而彼此之间利益的对立又让两者关系有了不一样的微妙变化。

在这里,我想以教会势力的发展为线索将两者斗分为三大阶段,即教会势力的起步,鼎盛及衰落。

首先,我们不可置否的是中世纪西欧的黑暗与二者之间的矛盾摩擦十分不开干系的,政权的镇压与教会的压迫让中世纪成为西欧的黑暗时期已是事实,在这里也不赘述。

然而,正是因为两者起初的共同相互需要,也为早起的西欧社会奠定了一定的稳定的基础。

“统治阶级为稳定统治,给自己的统治罩上一层神秘的光圈,使人民安于天命,企图借助神权来强化自己的统治。

于是,统治者开始不断向教会供奉土地,粮食和金银财宝,从而形成了强大的教会经济。

”例举基督教例子来说,米兰敕令的颁布绝对是不得不提的,自此罗马君主对基督教大力扶持,基督教也因此从一个被犹太教赶出庙堂并屡受罗马迫害的地下宗教,转变为公开、合法的宗教,走上了正式发展的历程。

这对早期的宗教发展可以说是具有里程碑式的意义。

后来又在法兰克首领克洛维征服各地中,要求被征服地百姓放弃原有的原始多神教信仰,统一信仰基督教,对于即巩固了基督教的稳定地位,又统一了信仰,为人们对现实社会中的各种苦难以及生老病死等问题的困惑的解决给了希望,更加利于政权的统治。

而另一方面,教会也需要国家的保护,需要王法处理世俗事务,并且教皇的选任也需要国王的认可,说白了,是教会企图得到政权的庇护。

虽然两者是相互利用,但的的确确稳固了中世纪初期的统治。

随着政权对教会势力的进一步依赖到了11-14世纪,天主教会势力逐渐增强,教权企图与皇权分庭抗礼。

在英国教堂君主,首的关系相中世纪英格兰的政治、经济对英格兰以后的发展起着难以估量的作用。

英格兰王权与基督教教权的关系是其中重要的组成部分。

在这一时期,英格兰王权与教权关系是处于联合和斗争的“二元对立、统一”特定状态当中。

基督教保证了王权的合法性,王权对教会给予庇护,二者紧密地联系在一起。

但二者在封建的经济、政治权益上有“天然的”矛盾,二者也因此展开激烈的斗争。

二者联合与斗争的最大影响是加速了英吉利民族国家的形成。

英国作为第一个完成现代化的国家,对于它的研究一直是世界史研究的重要课题之一。

英国的王权世俗权威在中世纪被确立和强化,基督教又时时刻刻充斥着中世纪西欧人们生活的方方面面,二者及二者的关系对中世纪英国以及后来英国的发展都起了极为重要的作用。

此时期的政教关系值得探讨。

国外学者对中世纪英国封建王权和基督教会有很多论述,其著作名称中虽没有以两者关系为题,但在其论述中多有涉及,以王觉非等译肯尼思.O.摩根主编的《牛津英国通史》和肯尼斯.海奥森-史密斯(Kenneth Hylson-Smith)的《从罗马时期到宗教改革的英国基督教》(Christianity England from Roman Times to the Reformation) 为代表。

国内学者的研究中蒋孟引主编的《英国史》和钱乘旦、许洁明的《英国通史》较为重要。

孟广林的《英国封建王权论稿――从诺曼征服到大宪章》和刘城的《英国中世纪教会研究》是国内学者对中世纪英国封建王权和基督教会比较系统论述的专著,二者在著作中对中世纪英国封建王权和基督教会关系问题有一些专门的论述。

结合其它文章和专著中关于此问题的论述,国内学术界对中世纪英国封建王权和基督教会关系问题的观点可以总结为:英国从盎格鲁-萨克逊时代起就处于一种二元统治状态,这种情况一直延续到中世纪。

而英国封建王权与基督教会正是处于一种既联合又斗争的状态当中。

大多数学者认为两者的联合是处于主导地位,而斗争大多处于从属的地位,并且探讨的多是双方联合的理论基础以及其表现,双方斗争的原因及表现等。

百花园地2014年6月8日论中世纪英国议会与王权的关系文/王立中世纪英国政治机构、政治制度的一大特点,就是议会的兴起。

议会逐渐成长为定型的政治实体,在封建时代已发挥作用,并一直保存下来,构成了近代英国代议制政府的基石。

可以说,关于“议会与王权的关系”的研究史学界是见仁见智、争论颇多,甚至出现了两种性质不同的提法。

一种认为“议会是与王权相对立的政治机构,议会有力地限制了王权,贵族和教会在议会中始终扮演着法律之代表的角色”。

执意要将中古的议会君主制与英国资产阶级革命后的君主立宪制联系起来,西方学者持此观点者居多。

另一种则认为“议会始终是作为王国政府的一个政治机构而存在的,并非是王权的异己力量,它具有既限制王权又维护王权的双重政治功能”。

中国的很多学者持这种观点。

那么应当如何正确地理解议会与君主之间的关系呢?窃以为不应夸大中世纪议会对王权的限制和议会的“宪政”意义,中世纪的英国议会制是国家政权的组成部分。

下面本文就议会的职能作一分析,来阐明自己的看法。

14世纪时法律和法令有了区分。

法律由国王和大会议制定,已是普遍性的,不受时间的限制的;而法令是由国王和其御前会议制定,是临时的行政命令或专门为某事颁布的规章等。

议会兴起后,立法也有时有议会的参与,即请愿书通过成为法律,但其书面语言仍然是说明经下院请求,上院同意,由国王制定的。

后来下院利用请愿书设法取得法律的创制权。

1327年,爱德华二世被废,反对党控制局势,议会以下院全体名义提出请愿书,要求改革,这是认为下院全体提出议案之始。

在当时的语言中,请愿书和议案是可以互换的,其意义并无什么不同,都是指一种抱怨、申诉,到15世纪才有了向议会提出请愿书的习惯法,才有了公法案和私法案的称呼。

请愿书如被通过,即可成为法律,下院通过提出请愿书而逐渐争取获得法律的创制权。

但这种立法的创制权并不巩固,其形式仍是下院向国王提出请愿,国王可以接受也可以拒绝,也可对请愿书作出修改,而且即使接受,这种请愿书也不能原样作为立法通过,还必须由御前会议成员改写成为一种法案,再由议会通过。

欧洲中世纪政教关系简论【摘要】:在漫长的中古时期,欧洲长期处于教会的神权和国家的王权的二元统治制下,政教之争是中古欧洲政治史上极为重要的内容。

王室与教会作为并存的两大政治力量,二者之间的冲突与合作并存。

本文将以时间为线索,分三个阶段来论述欧洲中世纪的政教关系,简析其起因、经过和结果。

【关键词】:政权;教权;政教关系欧洲的政权与教权是一对相辅相成、彼此需要的伙伴,世俗领域的最高统治者国王或皇帝视罗马教会为加强君权和控制臣民的手段,教权也需要依靠世俗政权来扩大影响、增强实力。

这种复杂的政教关系在西欧历史上产生了深远的影响。

中世纪前期,王权与教会的关系错综复杂,两者既相互支援,又不乏激烈的权益纷争,处于对立、统一状态;中世纪中期,教会的实力不断增强,“上帝之城”与“世俗之城”之间展开了长期的以争夺最高统治权为核心的政治斗争;进入中世纪后期,王权在与教权的合作与斗争的制度化进程中走向强大,而教权则日渐没落。

一.基督教兴起与皇权支持中世纪前期,王权与教权之间处于一种相互依存、相互利用的关系。

一方面,教会需要国家的保护,需要王法处理世俗事务,并且教皇的选拔任免也需要得到国王的肯定;另一方面,王权也需要教会的支持、祈祷,并从教皇那里获得自己合法存在的依据。

这样,教会和君主各有其独立管辖的领域,二者相互依存、相辅相成,共同管理人间的事务。

关于中世纪前期的政教关系的理论,首推教皇拉西乌斯一世在公元5世纪提出的“双剑论”,即上帝把象征最高宗教权力的剑交给教皇执掌,把象征最高世俗权力的剑交给皇帝执掌。

自此中世纪的欧洲就有了“上帝之城”和“世俗之城”这一说。

从罗马皇帝君士坦丁大帝颁布“米兰赦令”开始,以后的皇帝们大都遵循君士坦丁大帝确定的基调,对基督教采取宽容和扶植的政策,基督教也因此从一个被犹太教赶出庙堂并屡受罗马迫害的地下宗教,转变为公开、合法的宗教,走上了正式发展的历程。

在基督教最初的发展中,罗马皇帝的支持以及基督教与王权的结合起了非常重要的作用。

中世纪西欧的政教之争摘要:政教矛盾和冲突贯穿了整个西欧中世纪,对西欧历史发展具有深远影响。

对于教会权与王权之间的这场尖锐复杂、旷日持久的斗争,本文试从中古西欧历史入手,分三个阶段来分析,以期能了解两者之间的此消彼长的关系和对西欧历史发展的影响。

关键词:中世纪西欧教权王权欧洲自公元476年西罗马帝国灭亡至公元1500年的一千年间被称为中世纪,这个时期历来被认为是欧洲最为黑暗的时期。

“中世纪是从粗野的原始状态发展而来的,它把古代文明、古代哲学、政治和法律一扫而光,一边从头做起。

它从没落了的古代世界承受下来的唯一事物就是基督教和一些残破不全而且失掉的文明城市”。

⑤卷七,p400 “公元5世纪,“蛮族”日耳曼人的入侵,打破了旧日罗马帝国的社会秩序,分割了西欧,历史出现了倒退。

在政治、经济、文化各方面,西欧出现了一个断层时期,残存的古典文化大多隐藏在修道院里。

基督教在这个杂乱无章的世界中成为一片文明的绿洲,它理所当然地担负起寻觅一条恢复秩序及文明教化的艰辛道路的责任。

蛮族应处于“英雄时代”无力承担此任,必须在教会的指引下建立国家。

因而教会在帮助蛮族建国、治国及扩张过程中与世俗政权结成一种密切相连的二元关系。

教会权力系统与世俗权力系统并存的权力二元化结构,是西欧封建社会的一大特征。

教会摄取了政治、经济、军事、司法、文化等各方面的特权”。

⑥西欧的封建制度便是在这一背景下,由日尔曼、罗马和基督教三种因素互相融合,从罗马灭亡后的废墟上产生、发展起来的。

骑士制度同样也产生于中世纪的欧洲,是欧洲在封建化的过程中逐步产生、确立起来的封建附庸制度。

中世纪的欧洲国家是一种松懈的领土集合体。

在西欧社会的历史中基督教占据着重要的地位。

基督教起源于罗马帝国,它的发展盛期在中世纪,这是西欧封建经济和政治的条件所决定的。

基督教在中世纪逐渐取得统治地位的原因有以下几个方面:第一,“天主教有严密、完善的组织,教会靠此分享西欧政权。

9世纪的欧洲实现了基督教化,教会遍及城乡。

教权与王权之争的启示被称为“拉斐尔画室”的梵蒂冈宫殿签字大厅内,正对着的两幅壁画分别是《皇帝查士丁尼颁布法典》和《教皇格里高利颁布教令》。

两个值得永铭史册的经典立法时刻,在拉斐尔笔下同时呈现。

对于王权与教权之争感兴趣的人们,一定不应当错过。

在中世纪西欧,教会法不但能够与世俗分庭抗礼,甚至还主导了人的一生中更多时间和事件:例如受洗、婚姻和遗产继承,都优先应当适用教会法。

当发生宗教纠纷时,教会也有着毋庸质疑的裁判权。

其与皇权及领主之间,始终有着紧张关系,并构成了中世纪政制的主要旋律。

1075年,罗马教皇格列高利七世对教会进行重大改革,宣布罗马教皇在整个教会中拥有政治和法律上的至高无上的地位,僧侣不受世俗控制。

只有教皇所颁布和核准的教会法律才对僧侣事务有效。

这些改革使教会法具备了独立的位阶和体系。

他还颁布了《教皇御旨》、《简论》等一系列教令。

此后,每一任教皇都不断颁布教令,组织召开宗教会议进行编饬修正。

教令和宗教会议决议、法令极大地丰富和完善了教会法的内容;教会法院管辖权不断扩大。

值得一提的是,教会法的发展与体系化,受到了罗马法复兴和世俗法整合的影响。

同时,教会法研究出现了繁荣景象,产生了不少有关教会法的专著。

零乱分散的法规变成了系统综合的教会法汇编,教会法逐渐发展成为有机自洽的法律体系。

12世纪开始,随着教会法学派的兴起,有教会法学家开始编纂教皇教令,或对教会法进行研究。

例如,1140年波伦亚大学修道士约翰·格拉蒂安汇编的《格拉蒂安教令集》(亦称《历代教律提要》或《教会法规歧异汇编》),收集了12世纪前大约4000种教会法文献,并进行了系统的法理分析,其内容涉及法律的渊源、神职人员的职权、诉讼、财产和婚姻等。

它不仅是各大学的法学教材,还为各地教会法院所适用。

13世纪时教皇格里高利九世下令,正式进行官方的教会法汇编工作。

1234年,他正式颁布了由西班牙教会法学家雷蒙德编纂的《格里高利九世教令集》。

中世纪西欧的教权和皇权之争教权和皇权的斗争是中世纪[1]西欧的重大事件,主要表现为11~13世纪教皇和神圣罗马帝国[2]皇帝为争夺主教或修道院院长授职权而进行的斗争,其起因相当复杂,性质分析存有分歧,持续过程较长,影响也很深远,一直是学术界的热点课题之一。

原因:10世纪时的意大利,四分五裂,德意志萨克森王朝国王奥托一世应罗马教皇的请求挥师越过阿尔卑斯山进入意大利,镇压了罗马贵族的叛乱,并占领了伦巴德,接受了意大利国王的称号。

奥托一世不仅把大片的土地,而且把土地上的行政、司法、财政等权利全部封赐给主教和修道院院长。

因而得到教会的支持。

962年2月,教皇约翰十二世为感谢奥托一世的帮助,在圣彼得教堂亲自为奥托一世加冕称帝,建立起日耳曼民族罗马帝国,后称神圣罗马帝国。

皇帝开始直接任命大主教、主教和修道院院长,并且干预教皇的废立。

帝国名义上包括德国和意大利北、中部等国家和地区,实际上在封建割据形势下,并没有建立大帝国的现实物质基础,意大利人也不断掀起反抗斗争,使德国的统治难以巩固。

性质:政教首领为了便于维护统治,既互相勾结,又经常冲突,皇帝与教皇间的冲突集中地表现为争夺主教续任权,这实质上是争夺主教领地上的政权和捐税收入的斗争,教权阶层为了要摆脱世俗政权的控制而保持独立地位,力图建立以罗马教皇为中心的统治体系。

从10世纪起在教权阶层中展开的这一加强教会权威的活动,称为克吕尼运动[3]。

运动的主要纲领是:教权应置于俗权之上,教皇由教廷的枢机主教们选举。

反对世俗君主的干涉,任命主教权应属于教皇,反对世俗君主的任命权,在教士和僧侣中规定严格纪律,实行独身制度,以提高教会的威信,并对俗权保持独立。

该运动后期甚至要求教皇权力高于一切,可以废黜世俗君主,此理论主张还得到了实践。

运动最主要代表人物是教皇格里高利七世(1073~1085年在位)。

在实行这些纲领的过程中,引起与德皇亨利四世以及依附皇权的主教们的冲突。

1075年,教皇格里高利七世命令规定各地主教的任免权在于教皇,世俗君主无权干涉教会事务。

中世纪教会与世俗权力的关系西欧中世纪政教冲突西欧中世纪政教冲突,在长达12世纪的西欧封建社会中,教会权与王权孰强孰弱不是一成不变的,而是在斗争中呈现互有消长的马鞍型;最初是教会权从属于王权,继之是教会权凌驾于王权之上,随后是教会权走向衰落和专制王权的崛起。

目录教会势力初起王权下的教廷政教冲突高潮地区发展不均冲突的三阶段一、酝酿时期二、教权与王权的对垒三、王权加强教权衰退教会势力初起王权下的教廷政教冲突高潮地区发展不均冲突的三阶段一、酝酿时期二、教权与王权的对垒三、王权加强教权衰退教会势力初起当罗马教皇的权力向天主教各教区延伸的时候,以国王为首的世俗权力也要求对所在地区的教会行使权力,这样就产生了如何调整教会权与王权关系的问题。

涉及这一问题的理论,首推教皇基拉西乌斯一世在公元5实际提出的“双剑说”,即一支剑象征着最高的宗教权力,由上帝交给教皇执掌;另一支剑象征着最高的世俗权力,由上帝交给皇帝执掌;双剑论问世的时候,正是拜占廷帝国把持教会权力的时代,此时的教皇从政治地位上只是皇帝统治下的臣民,还难以在教会事务中与皇帝抗衡。

在这种历史条件下提出的双剑理论,不仅含有排斥帝国皇帝统治教会事务的意味,而且也使“君权神授”的观念显露端倪。

公元751年以后,政治形势发生了变化,拜占廷皇帝失去了对中部意大利的控制。

教皇司提反二世借机提出了接替拜占廷统治意大利的要求。

为了替教皇的领土要求提出理论依据,罗马教会伪造了一份文件——“君士坦丁的赠礼”。

从当时的政治形势看,罗马教会伪造这份文件的目的恐怕不仅仅是为了得到意大利中部的领土,而是为了得到对整个帝国西部的世俗统治权。

在11世纪下半叶之前,王权在与教会权的相互关系中占据着绝对有利的地位,王权把持着教会权,国王为了加强和巩固封建集权统治,获得教会的支持,加强了与教会的联盟,达到了集权统治的目的,但同时又使教会的权势在王权的支持下扩大了,成为封建统治集团中较强大的政治势力。

教权与西欧中世纪中后期的政治发展王加丰【作者】王加丰我们的一些有关论述曾过分偏重西欧中世纪的政教斗争及其分裂有害的一面,忽视了它们有力合作从而对西欧中世纪文明的建设作出共同贡献的一面,以致难以对西欧中世纪中后期的政教关系及其客观作用作出全面评价,本文缘此而发。

一西欧中世纪的教权有着与政权自觉合作的一面。

这种合作的程度在不同国家和不同时期是不一样的,但一般说来,从11到13世纪,政教关系有一个从合作为主到以斗争为主的演变过程。

不过在斗争的同时,合作也更为广泛。

教权兴起之初,到处与王权携手并进。

教会改革实际上是世俗统治者直接插手组织起来的。

910年阿奎丹公爵虔诚者威廉一世建立了克吕尼修道院,他建院的目的就是要把它作为遵守圣本尼狄克规章的一个榜样。

[(1)]教廷革新在其开始时“主要是皇帝的事业”[(2)]。

在为恢复教规、禁止圣职买卖、禁止教士结婚姘居而召开的各次宗教会议上,皇帝亨利二世(1002—1024)是比教皇和大主教还要鼓舞人心的力量。

亨利三世(1039—1056)也把改革教会看成自己生平的最高目标。

[(3)]他接连任命几任教皇,企图革新乌烟瘴气的教廷,最初提出反对世俗授职的立奥九世(1049—1054)也是他任命的,而且是他的亲戚。

在皇帝的多年干预下,教皇终于“获得了道德威信”。

[(4)]在德意志的皇帝帮助教廷改革教会时,法国的教会一直在帮助国王们复兴王权。

10世纪末,法国王权处于最衰微之中。

987年教会大力支持法兰西公取代了加洛林王朝,这显然与教会看中法兰西公的能力有关。

陶特说道:“加佩的就职是教会的胜利……要是没有一个强大的国王,成千的封建小暴君的欲望和贪婪会没有任何限制。

”[(5)]法国教会与王权的密切合作还特别表现在上帝和平、上帝休战运动上。

在“政治权力最分裂的地方”,教会领导了这场运动。

[(6)]这场运动深受社会欢迎,很快向欧洲各国传播。

1023年波未主教向贵族要求的一份誓词很能说明教会行使权力的意义。

亨利八世宗教改革中王权与教权关系探微作者:王艳颖,温凯来源:《赤峰学院学报·哲学社会科学版》 2015年第7期王艳颖1,温凯2(1.东北师范大学世界中古史研究所;2.东北师范大学历史文化学院,吉林长春130024)摘要:天主教在中世纪的精神世界占据主导地位,位于教会组织顶端的罗马教皇拥有至高的权力。

而以国王为首的世俗政权也要求对教会行使权力,这就引发了教皇权与王权间的斗争。

英国亨利八世的宗教改革最先拉开对教皇权威的挑战的序幕,确立了王权至尊的地位,导致教皇权在英格兰的衰落。

国王成为世俗和教会的最高首脑,实现了政教合一,亨利八世成为真正独立的专制君主。

关键词:亨利八世;宗教改革;教皇权;王权中图分类号:K133 文献标识码:A文章编号:1673-2596(2015)07-0021-03一、西欧中世纪的教皇权基督教最初受罗马统治者势不两立,公元313年罗马皇帝君士坦丁大帝颁布《米兰敕令》正式确立其合法地位,它开始和帝国政权合流。

在5世纪后的西方社会,以罗马教廷为核心的罗马天主教逐渐成为西欧社会的精神支柱和核心,天主教的教会组织开始发挥重要作用。

罗马教皇势力开始扩大,并向其他地区扩张势力,以国王为首的世俗势力也在扩张自己的势力范围,这就产生了存在于中世纪的一个关键问题——教皇权和王权的关系。

教权势力强盛时期大约在11世纪至14世纪。

在教皇格里高利七世之前君权是高于教皇权的,但随着教会改革运动的发展,罗马教廷实力大增。

11世纪中叶,教皇格里高利七世进行教会改革,一批激进的克吕尼派修士主张教皇权至高无上,开始在全西欧范围内向世俗政权发起挑战。

1075年,格里高利七世颁布的《教皇敕令》宣布教皇权高于一切,唯有教皇有权任命主教,制定教会法规,并有权废除国王。

格里高利七世这一改革实际上是想建立教皇权的一元化神权政治。

到13世纪教皇英诺森三世时教皇权势达到了顶峰,并形成了一系列具有中央集权性质的教会管理制度。

中世纪王权与教权的对抗在中世纪的欧洲历史上,王权与教权之间曾经发生过一系列激烈的对抗。

这些对抗主要体现在王室与教会之间的权力斗争,涉及到政治、经济、宗教等多个领域。

本文将从历史背景、对抗的原因、对抗的表现形式以及对抗结果等方面进行探讨。

一、对抗的历史背景中世纪是一个封建社会的时代,封建制度下的欧洲社会存在着各种权力关系和等级结构。

教会作为中世纪封建社会的重要组成部分,拥有庞大的财富和广泛的影响力。

而国家的王室也渴望获取更多的权力和财富,因此,王权与教权之间的对抗就在这个背景下逐渐展开。

二、对抗的原因1. 权力争夺:教会自身拥有巨大权力,掌握着信仰、教育、审判等重要领域。

王室则希望通过削弱教会的权力,获得更多的控制权。

2. 财务纠纷:教会拥有丰富的土地和财产,但教会的豁免权使得其享受着免税待遇。

王室若要获得更多财政收入,就需要削弱教会的特权地位。

3. 权威挑战:王室希望通过掌握宗教权力来强化自己的统治地位,而教会则不愿意将权威归还给国家。

三、对抗的表现形式1. 政治干预:王室试图削弱教会的参政权力,通过任命信仰忠诚的主教和修道院院长来干预教会事务。

2. 教会改革:教会内部出现了一系列改革运动,旨在消除教会的腐败和道德败坏,减少教会对社会的控制力。

3. 纳税争议:王室试图削减教会的财力,通过对教会财产征税来减少教会的影响力。

4. 独立行动:某些国家的王室试图削弱教会的权力,建立自己的国家教会,使教会成为国家的附庸。

四、对抗的结果1. 宗教改革:16世纪的宗教改革运动使教会内部分裂,同样也削弱了教会的影响力,导致王室逐渐获得更多的权力。

2. 教会专制的结束:通过历次对抗,教会逐渐失去了其独立的政治地位,国王逐渐成为国家和教会权力的最高代表。

3. 教会财政的削减:王室通过各种手段削减教会的财政收入,缩小了教会的财力规模。

综上所述,中世纪王权与教权的对抗是一场政治、经济和宗教等多重因素综合作用的结果。

这场对抗不仅影响到了欧洲国家的政治格局和社会制度,也推动了教会改革和国家中央集权的形成。

西欧中世纪的教权与王权社会工作1301 黄日昌[摘要]:本文主要内容为中世纪时期西方教权与王权斗争,以此试图为现代基督教文化在部分西方国家所起的作用做一个支持依据。

如同中国古代社会发展过程中君权和相权相互辅佐又相互冲突的关系一般,作为较大多数人所信仰的基督教与世俗社会中的王权有着相似的关系。

而本文正是基于这一观点进行论述。

[关键词]:西欧;中世纪;教权;王权中世纪前的基督教按《圣经》的记载,基督教诞生于公元一世纪的巴勒斯坦。

本身是为一种下层人士的聊以自慰的信仰,而其在罗马境内的传播使之有了极大的群众基础。

虽然有着对罗马统治的反对,但是仍不断地扩张教区与吸纳各阶级人士,伴随着财富与规模的增加和扩大,原先的神性渐渐淡化,留下了刺眼的金钱。

“中世纪欧洲最大的特点就是基督教的举足轻重的地位,这种特点在文化领域尤其突出。

”作为西欧文化的引领者,基督教已然成为当时政治的掌权者。

所谓的“政治的信条”即“教会的教条”,甚至成为一种法律一般的存在。

而最为令人心悸是当时通过人口相传方式传播福音的方式,使得曲解教条教义这种事情,变得易如反掌。

假定以最好的情况考虑,我们也得承认,这种不是曲解的理解也是带有极大的主观偏差的,并不能最好地转达主的意志。

如此双重作用下,基督教沦为一种敛财的工具。

而这种敛财甚至是理所当然的。

于是乎,王权和教权站在了同一个立场上。

公元313年君士坦丁颁布了米兰赦令,承认了基督教的合法地位;基督教方面更是早在公元四世纪同皇帝协商完毕,欣欣然成为被利用的工具。

而392年狄奥多西一世的举动,更是将基督教推上一个制高点。

紧接着476年西罗马帝国的灭亡,令这些都推倒重新开始。

但事实是,之后建立的王朝都先后选择了基督教。

中世纪初期的教权与王权但王权被教权控制了吗?不。

新建立起的封建社会中,教会也好,教皇也好。

人们对他们的崇拜感是很低的。

相对的王权统治的世俗,却是武力争取而来的,有很好的威慑力。

从这个角度来看,可以说教权相对地是处于劣势的。

08外汉俞露露

80213013

论中世纪教会与王权之谜

在我看来,在中世纪的欧洲,基督教的存在,可以说是一把双面刃。

一方面,它可以作为维护王室尊严权利的屏障,它帮助政权稳定,人民信服,但同时,作为欧洲政界的另一大势力,与王室又有着权利之争。

欧洲,长期处于教会和国家、王权与神权的二元统治制下,政教之争是中古西欧政治史上极重要的内容。

王室与教会作为并存的两大政治力量,二者之间的冲突与合作并存。

中世纪前期,王权与教会的关系错综复杂,两者既相互为援,又不乏激烈的权益纷争,处于对立、统一状态;中世纪中期,教会的实力不断增强,“上帝之城”与“世俗之城”之间展开了长期的以争夺最高统治权为核心的政治斗争;进入中世纪后期,王权在与教权的合作与斗争的制度化进程中走向强大,而教权则日渐没落。

在权利的更迭之中,唯一不变的是,不论斗争输赢如何,基督教,确实是作为一种全民性的信仰而千百年的流传,至今仍源源不息。

除去在政权的争夺上,教会在某些方面也给社会造成了极大影响。

单是自然科学,人文学科上的诸多进步,被教会野蛮掩盖,甚至扼杀。

多少启蒙的进步的思想,被狠狠扼杀。

海帕西娅,贞德,哥白尼,布鲁诺,伽利略等等,都遭到教会的残忍对待,或是被严刑,或是被剥夺人权,罄竹难书。

但,在另一方面,又不得不提,教会对于蛊惑人心,得到“太平”社会,又有着一定的贡献。

比如,大家都坚持做礼拜,相信会有地狱与天堂之存在,坚信人的一切都有身在看,会有终极审判的存在。

所有人在做着任何事的时候,也许会想到,一旦违背法律,违背规则,又会为自己添下多少罪域。

于是,大家,战战兢兢,小心翼翼,对外界的任何都保持一种进而远之的距离,以策安全。

以此,社会,又怎么可能不会出现一段时间的稳定。

为什么说是一段时间的稳定呢?自然是因为人,作为万物之主,世界之灵魂的所在,在受到巨大的压力大打击之下,虽然会被镇压,但势必会反弹地更加厉害。

于是,在欧洲历史上,也并不是一直太太平平。

公元10至11世纪,格里高利一世在改革天主教会时,所提出的新理论代表了中世纪天主教会的社会理想,即在尘世建立起一元化的神权统治,实际上是建立起教皇权的一元化统治。

从此,欧洲王权开始滑向教会。

而在,英诺森三世时期,随着他登上彼德宝座,教皇的奥古斯都时代开始了。

教皇的权力达到一个巅峰的状态。

一直到不断有欧洲国家把基督教定为国教:丹麦、波兰、立陶宛、匈牙利等。

但这样到了16世纪,天主教教会的荒淫行为遭到了人们的反抗,再就是马丁路德的改革·瑞士加尔文等人的改革。

英王亨利8世成立新教,而不是听于罗马教廷。

再就是最后的法国资产阶级革命封建实力与资产阶级的过度了。

风云际会,惊天变。

教会的势力也发生翻天覆地的变化。

从此,

教会权力衰落,而王室,则作为权力的代表长存下来。

当然,那些被资产阶级革命所影响的王室,暂且不提。