致命ID的人物分析课件

- 格式:ppt

- 大小:2.47 MB

- 文档页数:24

心理案例分析《致命ID》在剧情的开端,男孩自我告白式的颂诗、剪报上那被丢弃在汽车旅馆的孩童、诗的内容暗示母亲是为妓女,种种迹象表明了一种心理分析人格不健全发展最重要的因素――童年生活的阴影。

这是一个典型而又引人入胜的悬疑故事:一个汽车旅馆里,住进了10个人,他们中间有司机、妓女、过气女星、夫妇、警探和他的犯人,还有神秘的旅馆经理。

这天风雨大作,通讯中断,10人被困在了旅馆里,惊悚的故事开始了。

他们一个接一个的死去,并且按照顺序留下牌号。

10个人存活下来的渐渐变少,他们开始恐慌,互相猜忌,却无意间发现了彼此间的联系。

但是,大家怀这样的凶杀案件却有着谜团笼罩在旅馆狭小的空间里,疑的嫌疑人却纷纷死去,人们猜不到的真相……后来又跳出故事框架,由一名主治精神病的医师嘴中得知:罪犯被诊断出拥有十种人格却不自知,而故事里的角色都是那十个人格所化身的人物。

这不经意相聚的十个角色实际上是人格分裂者兀自的妄想。

所呈现的旅馆杀人事件是医生对主角使用强力药物治疗之后产生的效果。

凶杀案的目的是为了消灭多余的人格。

医师本是借着主人公Malcolm Rivers的病况向法官求情(Malcolm Rivers本来以连环杀人罪被判死刑),免除他死刑,而是判他在医院养病。

最后虽然法官同意了医师的建议,可是在去医院途中,由于主人公Malcolm Rivers潜在的人格中仍有一个凶狠的人格没有去除,治疗失败,医师也在途中被MalcolmRivers杀害。

主人公患的是人格分裂症,在学名上称为“解离症(Dissociative Disorders)”,它的主要特征是患者将引起他内在心里痛苦的意识活动或记忆,从整个精神层面解离开来以保护自己,但也因此丧失其自我(Identity)的整体性。

我们常说的双重性格就是人格分裂的一个类别,医学上认为双重性格是正常人在相同时刻存在两种或者更多的思维方式,其中各种思维的运转和决策不受其它思维方式的干扰和影响。

人格的较量——《致命ID》分析这个影片之前已经看过,但一直把它作为一个惊悚片子来看,并没有深究其中的深意。

但学过《变态心理学》课中后才了解到这个影片一个关于多重人格障碍的影片。

当再次观看完时才理解其中的剧情中人物关系,之后不禁对导演的精心安排的情节所折服。

首先让我们分析一下影片的名称,片名为《致命ID》ID即为Identity 。

在心理学上有着“同一性”的意思,埃里克森关于自我同一性的定义是“一种熟悉自身的感觉,一种知道个人未来生活目标的感觉,一种从他信赖的人们中获得所期待的认可的内在内信”。

“同一性”在人格发展中是有危机存在的,“自我同一感”就是解决这种危机的精神和谐状态了。

因而致命ID一就意味着人格出现了不同一性,出现了危机。

片中的主人公就是那个被判死刑的胖子。

其他在汽车旅馆的人都是他的多重人格。

因而胖子有11种人格。

为什么我叫人格的较量呢?这就要分析一下影片的脉络了。

影片的开头交代了两条主线:一个是将要被行刑的犯人却因可能有精神病而要举行听证会,其中的细节交代凶手犯了连环凶杀案和凶手的母亲是个妓女。

第二个就是11人被困汽车旅馆的连环凶杀,是影片主体部分。

这两条主线交织在一起,构成了影片的情节。

首先,胖子在真实世界中杀人,人格分裂本来刚开始的时候确实是只能1种人格占据主体、支配行动,胖子在真实世界当中杀人的时候可能是假警察人格和囚犯人格这2种人格交替支配。

他杀了6个人,因此胖子入狱,被判死刑。

其次,医生发现了胖子这种人格分裂的情况,因此进行治疗,进而总结出了11个人格。

最后,医生的想法是要治好胖子,从而不让他被处死。

因此通过他的努力让人格不再是只有1种占据主体,使11种人格同时出现,从而暴力消除10个人格,只留1个善良的。

影片主围绕着胖子的11个人格的较量上,医生使用药物使胖子的这11个人格共同集聚在一个汽车旅馆,从而开始了人格的相互残杀。

剧情也随之展开。

人格的分析:关于真旅店老板其实就是胖子在现实世界中的“自我”,但这个自我在他的人格世界中却是在冰柜里的一具尸体,说明胖子的本体作为一种人格已经死了。

《致命ID》的记忆与身份电影《致命ID》是一部充满悬疑和心理推理元素的影片,通过精妙的剧情和出色的演技,引发观众对记忆和身份的思考。

本片以一名男子在一场车祸中失去了记忆为起点,随着剧情的推进,他逐渐发现自己被卷入了一个充满谎言和阴谋的世界。

影片不仅展现了主人公的内心挣扎和探寻真相的过程,也通过对记忆和身份的深入探讨,引发观众对人性和社会的思考。

在《致命ID》中,记忆成为了一个重要的线索和驱动剧情的力量。

主人公失去了记忆,他不知道自己是谁,也不知道发生了什么事情。

这种失去记忆的状态让他感到迷茫和恐惧,也让他对自己的身份产生了怀疑。

他通过各种线索和记忆片段的拼凑,试图还原事实真相,找回自己的身份。

这个过程充满了悬念和紧张感,同时也让观众对记忆的可信度和失真性产生了思考。

影片中,记忆的可塑性成为了一个重要的主题。

主人公通过与他人的对话和回忆,逐渐发现自己的记忆可能被篡改或者操控。

这种记忆的可塑性让观众不禁思考,我们的记忆到底是真实的还是虚构的?我们的身份和过去经历是否可以被他人操纵和改变?这些问题引发了观众对自我认知和真实性的思考。

影片通过展示主人公对记忆真相的探寻,让观众对自己的记忆和身份产生了怀疑,也引发了对社会中信息真实性和操纵性的思考。

《致命ID》还通过对身份的探讨,展现了人性的复杂性和社会的虚伪性。

主人公在寻找自己的身份过程中,发现自己被卷入了一个充满谎言和阴谋的世界。

他发现自己的身份可能与一起谋杀案有关,而他所认识的人都可能是谎言和伪装。

这种身份的迷失和重塑让观众思考,我们的身份到底是自己定义的还是他人赋予的?我们的社会关系和身份认同是否真实可信?这些问题引发了观众对社会伦理和人际关系的思考。

影片通过紧凑的剧情和出色的演技,成功地营造了一种紧张和悬疑的氛围。

观众在观影过程中不断思考和推理,与主人公一起寻找真相。

影片的结局令人意想不到,通过对主人公身份和记忆的揭示,给观众带来了强烈的震撼和思考。

浅论分裂型人格障碍——以《致命ID》为例人格分裂,又称分裂型人格障碍是人格障碍的一种,有这类异常人格的人敏感多疑,他们总是妄自尊大,而又极易产生羞愧感和耻辱感。

此类障碍的患病率可能高于精神分裂症和其他人格障碍。

分裂型人格障碍又可分为以下几种:1.单一性人格分裂:这种人格为双重人格,意为潜伏在身体内的人格。

也就表现在身体显现出的只有一种人格。

2.保护性人格分裂:这种人格分裂为,当主人格受到强烈打击,懦弱,不堪重负的情况下创造出来保护自我的人格。

而这种人格分裂,主人格和次人格通常是两个极端。

3.不共通性人格分裂:这不局限于以上的双重人格,而是多重人格,几个人格都有各自的生活,记忆不互通,也不互相干扰。

4.不知性人格分裂:这种人格分裂共享记忆,共享知识。

也可以称之为多重性格,而当事人却并不了解。

他们并不认为自己人格分裂,而他的思维模式,处事态度都处于两种极端。

5.否定性人格分裂:这种人格分裂刚好与保护性人格分裂相反,否定性人格分裂为强烈排斥,厌恶自己。

而创造出来的另一个人格。

一般情况下表现出来的都是次人格,而主人格则是在强烈刺激或者引导下才会出现。

6.病态性人格分裂:此人格分裂类似不共通性人格分裂,记忆都不受影响,只是在面临某件事或某物的时候,性格发生极大地转变,不过会发生记忆紊乱,自身强行修改记忆,也是元记忆系统为了保护自身所造成。

7.妄想性人格分裂:这种人格分裂属于由幻想中创造出来,如对镜子自言自语,在自己脑内构造一个完整的世界,创造一个完整的人。

【分裂型人格的心理形成机制】(以《致命ID》为例分析)根据弗洛伊德的三重人格结构学说,影片中主人公的所作所为都是根据自己的本能意识所做的,悲剧的产生是因为无意识潜在的推动力,而麦肯就是跟着自己的本能意识指导自己的行为,他没有正常的童年生活,这就导致了他性格的缺陷,甚至是人格分裂。

但是人的本能并没有消失,在影片中,十个人之中有人不明不白地死后,其他人都处在一片慌乱之中,害怕、惊恐、手足无措等,这些都是一种无意识的行为,也就是本我的外在体现,最能体现这个观点的是十个人中只有妓女帕瑞斯活着逃离了杀人现场,在麦肯心里尽管恨自己的母亲,他童年的记忆使他痛苦,本能希望是要求活得幸福快乐,但是他的本我没有在现实生活中得到满足,反而是他母亲对他虐待的记忆变成了一种自我的折磨,他要求从其他方面得到本能的满足,比如影片中小孩提西姆对自己母亲的车祸没有大哭大吼,只是惊恐沉默地看着周围的一切。

《致命I D》——多重人格分析(总3页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除《致命ID》——多重人格分析我们在心理课上看了《致命ID》这部惊悚片。

这部电影是采用倒叙的拍摄方式,先给观众交代了故事的结局,紧接着开始讲述故事的发展过程。

一般观众看到结局后都会对影片感到索然无味,然而这部影片却突破了这一挑战,观众完全被精心布置抽丝拨茧的情节安排、恰到好处的恐怖气氛渲染和最后意想不到的结局所深深吸引。

故事是以一首英文诗引出下文,随后是一个男人整理着各种凶杀案的资料以及一本书,文字与血淋淋的死状相互交替。

紧接着故事跳到一个漆黑的夜晚,一片无边无际的沙漠荒原,一场肆虐的暴风雨,将不同身份的人以不同的遭遇聚集到了一个感觉快倒闭的汽车旅馆,与外界完全隔离,道路不通,通讯中断。

另一边,由于罪犯第二天将要被行刑,医生以重度精神病为他做最后的辩护。

又因下大雨,心理医生和法官等待着将要押送来的罪犯。

此时镜头又回到汽车旅馆。

当一辆押送犯人的警车停在旅馆时,观众都会猜测罪犯就是这个警车上的。

第一个死的是出房间找信号的女明星,这时人们又发现那罪犯不见了,自然很肯定的认为那是凶手。

很快会发现你的判断是错误的,因为另个镜头有人对法官说犯人到了,而推轮椅进来的是个胖子。

然后疑犯也不知被谁杀死了,凶杀仍在继续杀人。

并且在每个死者身边都有自己的门牌钥匙,就连人们以为意外死亡的人也不例外。

接着无意间发现了冰柜里藏着的尸体,原来他才是真正的店主,那么假店主也变成了可疑人。

还有一个说自己6年前当过警察,因在一个案件失败后开始有头疼病,瞬间在场的每个人都这个故事的嫌疑犯。

当小男孩和金发女被汽车爆炸后,剩下的人却发现之前所有死去的人的尸体都不知所踪,就连血迹也消失不见了。

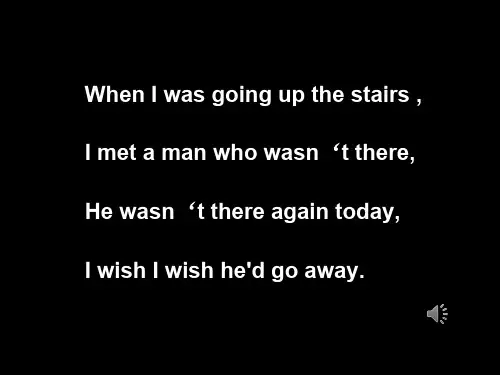

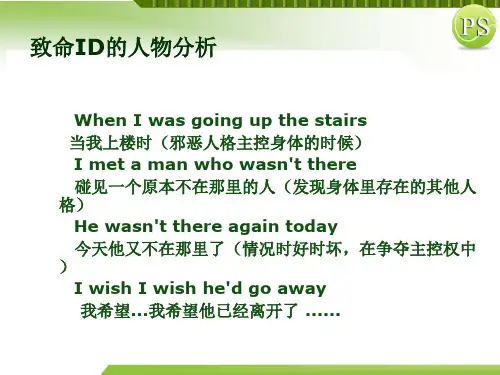

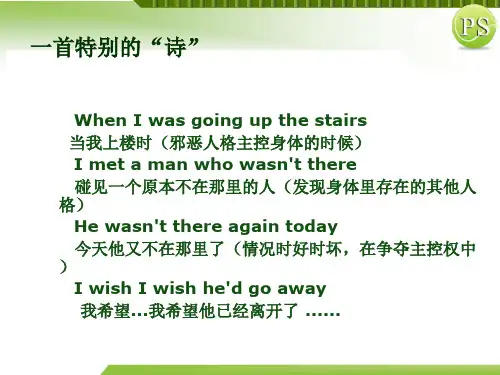

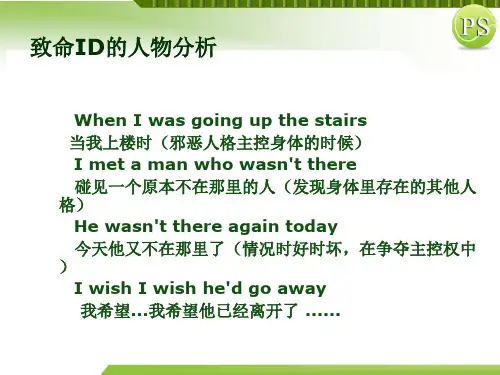

他们进一步发现大家的生日都是5月10日,每个人的名字都是一个洲名,一个男人读着一首诗: When I was going up the stairsI met a man who wasn't thereHe wasn't there again todayI wish I wish he'd go away当我上楼时,碰见一个原本不在那里的男人,今天他还是不在那里,我希望他离开了。

致命ID导演: 詹姆斯·曼高德编剧: Michael Cooney主演: 约翰·库萨克 / 雷·利奥塔 / 阿曼达·皮特 / 阿尔弗雷德·莫里纳 / 克里·杜瓦尔类型: 剧情 / 悬疑 / 惊悚制片国家/地区: 美国语言: 英语上映日期: 2003-04-25(美国)片长: 90分钟又名: 杀人游戏 / 致命身份IMDb链接: tt0309698电影简介:一个漆黑的夜晚,一片无边无际的沙漠荒原,一场肆虐的暴风雨,将矗立在其中的一座汽车旅馆,与外界完全隔离。

道路,不通;通讯,中断。

而十个此前相互完全不了解的陌生人,被迫聚集在这个摇摇欲坠的破旅馆中,等待着越来越深的恐惧降临:十个人,正在一个接一个被有计划的谋杀……在死神面前,他们恐惧、颤抖,人人陷入疯狂的猜测中,理性正在慢慢远离。

这十个人是谁呢?1号,主人公艾德。

过去是个警察,现在为女演员开私家车;2号,卡罗琳。

是个名气与影响力都走下坡路的女明星;3号,拉里。

汽车旅馆经理,他似乎潜藏着很多秘密;4号,巴黎斯。

拉斯维加斯来的妓女;5号、6号,一对麻烦夫妻基妮和路易斯;7号、8号,警探罗德斯和他押送的犯人罗伯特;9号、10号、11号,约克夫妇和他们的孩子,因为一起车辆小事故而被陷此地。

相关介绍:密室电影所谓的密室电影,指的是一种在悬疑或恐怖片中经常出现的电影类型。

这种类型的电影通常有以下几个特征:1.故事的场景比较固定,通常发生在一个密闭或独立的空间——一所大房子,一个空房间,一座孤岛等。

2.故事中的人物由于各种原因无法离开这个密闭或独立的空间——被囚禁,被暴风雨阻隔了道路,任务原因必须留在此地等。

而影片中的人物通常在寻找从这个空间逃脱的方法,抑或呆够足够时间就能获救,或者到了最终时间就会被全部抹杀等。

3.故事中出现的人物角色通常人数会较少(相对其他影片来讲),而且都是一些“角色化”的人物——即每个人都有个鲜明的特征:或为聪明头脑,或为花瓶角色,或为四肢发达等。

n. <口>[医][心] 人格分裂split personality[ 名词]a relatively rare dissociative disorder in which the usual integrity of the personality breaks down and two or more independent personalities emergesplit personality 衍生词→ dissociative disorder人格分裂症,这是一个医学上的名词,是指性格的多重性,即是我们平常所说的双重人格。

《中国精神疾病分类方案与诊断标准》(CCMD一2一R)中对分裂样人格障碍的特征表述为:1.有奇异的信念,或与文化背景不相称的行为,如相信透视力、心灵感应、特异功能和第六感官等。

2.奇怪的、反常的或特殊的行为或外貌,如服饰奇特、不修边幅、行为不合时宜、习惯或目的不明确。

3.言语怪异,如离题、用词不要、繁简失当、表达意见不清,并非文化程度或智能障碍等因素所引起。

4.不寻常的知觉体验,如一过性的错觉、幻觉、看见不存在的人。

5.对人冷淡,对亲属也不例外,缺少温暖体贴。

6.表情淡漠,缺乏深刻或生动的情感体验。

7.多单独活动,主动与人交往仅限于生活或工作中必需的接触,除一级亲属外无亲密友人。

患者症状至少符合上述项目中的三项,一般可诊断为分裂样人格障碍。

参考资料:百度百科人格分裂在学名上称为“解离症(Dissociative Disoders)”,它的主要特征是患者将引起他内在心里痛苦的意识活动或记忆,从整个精神层面解离开来以保护自己,但也因此丧失其自我(Identity)的整体性。

产生的原因:通常来说,产生这种精神病的人都会有一些普遍的特征:1曾经(特别是小时候)有过痛苦的经历,而且很深(深刻尤其重要)。

比如被人殴打,群殴或者长期性的欺负;被人猥亵,遭遇性骚扰;亲眼目睹家人在车祸中或者火灾中丧生;自己因某事或者某物差点死亡,对某事或者某物非常恐惧等。

《致命ID》

雷雨夜、人格分裂者、汽车旅馆这些元素有《精神病患者》的印记。

超自然的力量导致死亡的解释和人物死亡以房间序号一致则有《死亡笔记》的影子,不知道是谁在模仿谁。

大量的反跟拍,拍摄人物背面产生了不安全感,近景特写镜头表现了恐惧的情绪。

而细节的处理很到位,使叙事顺畅又真实可信,如主观视点拍摄的大明星钱夹的特写,疑犯语言暗示的冰箱里有秘密,为后来赖瑞的陈词做了铺垫也成功的将他排除;警官看到巴黎时欲望的眼神和对话及后来大家否认凶手是赖瑞时的狂躁也说明他存在一定嫌疑;艾德说他有时处于无意识状态也不免让人想到他是否有人格分裂症。

细节在此很好的成为剧情展开连接点,是不可忽视的部分。

影片采用了交叉叙事,将芮佛的幻觉和现实中正准备审判他的剧情交叉剪辑,模糊了心里幻象及现实的距离,使事件真实可信,增加了悬疑氛围。

影片在开始时交待押运瑞佛的车已经出发在途中,这和到达汽车旅馆的警察押运犯人是一致的,于是使观众认为两件事情是一件,于是法官们为瑞佛辩护及旅馆惨案是发生在同一时间的,直至审判中瑞佛的出场才使剧情明晰,原来旅馆一案是幻觉。

医师的辩护是想在“问题是该惩罚灵魂或身体”间找到答案,换而言之,这似乎也是一场捍卫生命的战争,尽管此处的生命是常处于无意识的处于幻觉控制下的“人格分裂者”。

然而瑞佛将医师勒死的结尾却解构了这个崇高的拯救,这和片首《存在与虚无》相呼应,单就从书名来看,似乎也暗示了作为生命个体的瑞佛的存在是没有自我灵魂的、是虚无的。

致命IDIdentity绝赞的电影这部电影实在太经典了,一个无用镜头都没有,且悬疑精彩,所有情节都有伏笔,所有伏笔都有深义,整体逻辑毫无BUG,一改绝大多数悬疑电影爱故弄玄虚,过程忽悠结尾大转折,往回思考全是漏洞的缺点。

首先,影片的开头就交代了两条主线进行叙述:一个是将要被行刑的犯人却因可能凡有精神病而要举行听证会。

其中的细节交代凶手犯了连环凶杀案和凶手的母亲是个妓女。

第二个就是11人被困motel 的连环凶杀,亦影片主体部分。

在Motel这部分的叙述中,出场人物包括:1.冒充旅店老板的小人物larry(有镜头交代他匆忙的把真正旅店老板的照片藏进抽屉里),他一方面贪财(盯着女明星的钱包看并在女明星死后偷走),另一方面却不好色,最直接的表达着对妓女的厌恶(作为一名男性,对比假警察的直接勾引和lou透过门缝观察paris 的态度,很是奇怪)2.一家三口:懦弱的继父(出了事就很罗嗦),不爱说话只抱着玩具的孩子,有点强势的母亲。

3.过气却仍颐指气使的女明星。

4.具有正义感责任心等等一切有点的帅哥司机(前警察)5.骗钱的妓女,并打算开邪归正。

实际上除开头骗老头钱的镜头外,没有任何显示她是个妓女的镜头,甚至还拒绝了假警察的调情。

6.吵架的新婚小夫妻。

男孩认为结婚是一时冲动,性格暴躁而女孩很焦虑并且欺骗他假怀孕。

7.假警察与连环杀人犯。

关于假警察的身份有多次提示:在穿衣服时背后的血印就暗示了大家,这衣服应该是别人的;在追杀人犯时他用名字而不是姓称呼对方;发现女明星的头时他直接想用手去拿被曾经是警察的司机阻止。

连环杀人犯,此人最开始提示大家在motel 情节的不合理之处:他明明逃跑到荒野,回头窗外却仍然是motel;他被绑起来之后忽然问假老板冰箱里装的是什么(作为一名逃犯,他理应是不可能发现冰箱里的尸体的,而且那个冰箱是在他视线所不及的里屋)然后故事开始推进,人物一个个在悬疑中死去。

同时不断有镜头提示,情节的第一条线审判也在继续中,辩护方提出日记来证明嫌疑犯的多重人格。