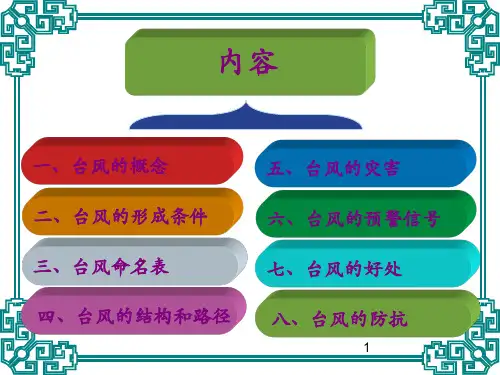

台风的结构、形成和路径

- 格式:ppt

- 大小:22.60 MB

- 文档页数:123

关于台风的小知识一、什么是台风?台风是一种强烈的热带气旋,通常在太平洋和印度洋地区形成。

它由于强烈的风力和大量的降水而闻名,常常给沿海地区带来严重的灾害。

二、台风的形成过程台风的形成需要一定的条件,主要包括海洋温度高于26度、大气湿度高、海洋表面风速小等。

当这些条件满足时,海洋上的水汽会不断上升形成云团,同时受到地球自转的影响,云团会开始旋转。

随着水汽的不断上升和旋转,台风的中心会形成,然后向外扩散,形成强大的风暴系统。

三、台风的特点台风通常呈螺旋状,中心附近的风力非常强大,最大风速甚至可以达到每小时300公里以上。

除了狂风之外,台风还带来大量的降水,导致洪水、山体滑坡等灾害。

此外,台风还伴随着雷暴、龙卷风等恶劣天气现象。

四、台风的命名为了方便管理和预警,国际上对台风进行了命名。

在西北太平洋地区,台风的命名由国际台风委员会负责,依次使用26个字母表的大写字母来命名。

命名的台风可以更容易被人们记住和警惕。

五、台风的影响台风对人类社会和自然环境都有着严重的影响。

台风带来的强风和暴雨往往导致严重的经济损失和人员伤亡。

受台风影响的地区常常出现停电、交通瘫痪、房屋倒塌、农作物受灾等问题。

因此,及时预警和有效应对台风的重要性不言而喻。

六、如何应对台风在台风来临之前,人们可以采取一些措施来减轻台风带来的影响。

首先,及时获取天气预警信息,密切关注台风动态。

其次,加固房屋,确保建筑物的结构安全。

此外,居民还可以做好应急物资的准备,如食品、水、药品等。

在台风来临时,应尽量避免外出,确保人身安全。

七、台风的预测和监测科学家使用各种仪器和方法来预测和监测台风的活动。

其中,卫星遥感技术可以提供大范围的图像,帮助科学家观察台风的路径和强度。

此外,气象雷达、风速测量仪等设备也对台风的预测和监测起到重要作用。

这些信息有助于预警和及时采取措施来减轻台风带来的灾害。

八、全球台风活动的变化趋势随着全球气候变暖,台风活动也呈现出一定的变化趋势。

台风路径原因分析报告根据对台风路径的研究和分析,我们得出以下结论。

台风路径的形成受多种因素的影响。

其中,主要的因素包括海洋表面温度、风切变、大气环流、地形和地理位置等。

下面我们将逐一进行分析。

首先,海洋表面温度是影响台风路径的重要因素之一。

研究表明,台风需要大量的热能来维持其强度,而海洋表面温度越高,表明海洋中的热能越多,这有利于台风的发展和加强。

因此,通常情况下,台风会选择路径经过海温较高的地区,以获取足够的能量。

其次,风切变对台风路径也有显著影响。

风切变指的是垂直方向上风的速度和方向的变化。

在台风形成和发展的过程中,风切变的存在会对其结构和路径产生不利影响。

高风切变能够破坏台风的对称性,阻碍其发展;而低风切变则有利于台风路径的稳定和延续。

因此,风切变的强度和分布情况是决定台风路径的重要因素之一。

此外,大气环流对台风路径的变化也有重要作用。

在大气环流系统中,存在着气压高低的变化。

高气压区通常意味着较稳定的天气状况,而低气压区则往往伴随着不稳定和动荡的天气现象。

台风往往会受到这些气压变化的引导,选择路径进入低气压区进行发展。

因此,大气环流对台风路径的选择和变化起着重要的指导作用。

此外,地形和地理位置也会对台风路径产生影响。

地形的高度和山脉的分布会改变风的流向和路径,从而影响台风的路径选择。

而地理位置则决定了台风的可能路径范围,不同地理位置的地区可能受不同的气候和环境条件的影响,进而影响台风路径。

总结起来,台风路径的形成是综合多种因素的结果。

海洋表面温度、风切变、大气环流、地形和地理位置等都对台风的路径选择和变化起着重要的作用。

深入研究这些因素之间的关系和相互作用,对于准确预测和预警台风路径具有重要意义。

台风的研究报告引言台风是一种巨大的气象灾害,给人类社会和自然环境带来了巨大的破坏。

为了更好地了解台风的形成原因、发展过程和预测方法,科学家们进行了广泛的研究。

本文将对台风的研究成果进行总结和分析,并讨论台风预测的方法和技术。

台风的定义与分类台风是一种强烈的热带气旋,主要在太平洋和印度洋发生。

根据风速和中心气压,台风可以分为不同等级。

常见的等级系统包括台风、强台风和超强台风。

根据其出现位置和移动路径,台风又可以分为太平洋台风、印度洋台风和大西洋台风。

台风的形成原因台风的形成需要一定的气象条件。

主要的形成原因包括海温适宜、海洋表面的蒸发、地转偏向力和上层环境的稳定。

当这些条件满足时,台风的形成过程可以分为几个阶段:天气系统形成、凝聚和能量释放。

台风的发展过程台风的发展过程可以分为周期分化、独立存在和走向消亡三个阶段。

周期分化阶段是指台风从天气系统中分化出来,拥有自己的中心结构。

独立存在阶段是台风发展的高峰期,此时台风风圈不断扩大且风力逐渐增强。

走向消亡阶段是台风逐渐减弱并最终消散的过程。

台风的预测方法台风的预测一直是气象学研究的重点和难点之一。

目前常用的台风预测方法包括数值模式预报、卫星遥感和观测预测。

数值模式预报是基于数学模型对台风进行数值模拟和预测。

卫星遥感可以提供台风形成、发展和移动的实时观测数据。

观测预测主要依靠气象观测资料和专业人员的经验判断。

台风对人类和环境的影响台风对人类和环境都有着巨大的影响。

台风过程中的强风和暴雨可以造成房屋倒塌、道路堵塞和农田水浸等灾害。

此外,台风还会导致海啸、洪水和山体滑坡等次生灾害。

台风还对海洋环境和生态系统造成破坏,如破坏珊瑚礁和水生生物的栖息地。

台风预警和防御措施为了提前预警并减少台风的破坏,各国采取了一系列的台风预警和防御措施。

常见的措施包括发布台风警报、疏散人员、加固建筑和建立避风设施等。

此外,科学家们还致力于改进台风预测技术,提高预测准确性和时间精度。

台风形成原理

台风是一种由强风和大雨组成的气象现象,其形成原理涉及到气压差、水蒸气和地球自转等多个因素。

首先,台风形成的基础是海洋表面的温暖水域。

当海洋表面温度达到26.5摄氏度以上时,海水表面会蒸发大量的水蒸气,

形成潜热能。

这些水蒸气会随着温暖的气流上升,形成云团和对流层。

水蒸气在上升的过程中逐渐凝结成云,释放出大量的热能,使得空气进一步上升。

这一过程称为“热带对流层过程”。

在热带对流层过程中,大量的水蒸气和热能储存在云团和对流层中。

随着热带气团的不断上升,云团逐渐旋转形成了强大的螺旋结构。

云团内的空气由于受到地球自转的作用,呈现出由内向外的旋转,形成了飓风眼。

飓风眼是台风中气压最低的区域,风力最强。

此外,台风形成还与气压差有关。

在台风形成的海域,周围环境的气压较高,而台风眼附近的气压较低。

气压差使得空气从高压区向低压区运动,形成强大的风力。

这种气压差所产生的风力在太平洋和印度洋上能够达到强台风的程度。

总结起来,台风形成的原理主要包括海洋表面的温暖水域、水蒸气的上升和凝结、地球自转以及气压差等因素。

这些因素相互作用,形成了旋转的云团和风暴,并最终演变为台风。

台风路径的原理是什么台风,这个在海洋上诞生的巨大风暴,常常给我们的生活带来巨大的影响。

它的路径变幻莫测,时而直扑陆地,时而转向大海,让人难以捉摸。

那么,台风路径的原理究竟是什么呢?要理解台风路径,首先得明白台风是怎么形成的。

台风的形成需要几个关键条件。

广阔的高温洋面是首要的,因为海水温度高,蒸发量大,能够为台风提供充足的能量。

同时,还需要一定的地转偏向力,这使得气流能够旋转起来。

此外,在大气中还得有一个初始的扰动,就像是一个导火索,引发了后续的一系列变化。

当这些条件都满足时,台风就开始孕育而生。

在台风形成之初,它的移动方向和速度受到多种因素的影响。

其中,最主要的就是大气环流。

大气环流就像是一个巨大的输送带,引导着台风的移动。

比如,在北半球,副热带高压是一个非常重要的天气系统。

副热带高压是一个呈环状分布的高压带,它的边缘气流会引导台风的移动。

如果副热带高压比较强大而且稳定,台风往往会沿着它的边缘移动。

有时候,副热带高压会出现断裂或者减弱的情况,这时台风的路径就可能会变得复杂,出现转向或者徘徊不前的现象。

除了副热带高压,周围其他的天气系统也会对台风路径产生影响。

比如,当台风靠近陆地时,陆地的地形会对它产生阻挡和摩擦作用,使得台风的强度减弱,路径也可能发生改变。

山脉会迫使台风气流上升,消耗台风的能量,从而改变其路径。

另外,台风自身的结构和强度也会影响它的路径。

如果台风的结构比较对称,强度较强,它在移动过程中就能够保持相对稳定的路径。

但如果台风结构不对称,或者在移动过程中受到其他因素的影响导致强度减弱,那么它的路径就可能变得不稳定,出现曲折多变的情况。

还有一个不能忽视的因素就是引导气流的变化。

引导气流并不是一成不变的,它会随着大气环流的调整而发生变化。

这就导致台风在移动过程中,可能会因为引导气流的改变而突然改变路径。

此外,海洋中的温度分布也会对台风路径产生影响。

如果台风经过的海域海水温度较高,它能够获得更多的能量,从而可能加强并保持稳定的移动方向。

高中地理台风知识点一、什么是台风?台风,又称为热带气旋,是指在热带海洋上形成的一种巨大风暴。

其特点是风力强大、范围广泛、降雨量大,并伴有强烈的风暴潮和暴雨。

二、台风的形成过程台风的形成需要具备一定的条件,包括海洋水温高、纬度低、高空有较强的对流层切变等。

当海洋水温超过26℃时,会使得海面上的水蒸气大量蒸发,形成大量的水汽。

这些水汽会随着上升气流进入高空,形成云团。

云团在经过一系列复杂的过程后,可能形成台风。

三、台风的结构台风由眼、眼壁和外围云三部分组成。

眼是台风的中心,是一个相对较小的区域,天空晴朗、风力较弱。

眼壁是位于眼的外围,是台风最强烈的部分,风力非常强大,降雨量也最大。

外围云则是位于眼壁外围,风力较弱,降雨量相对较小。

四、台风的移动路径台风的移动路径受到很多因素的影响,包括地球自转、气压场分布等。

在东半球,台风一般会顺时针方向移动;而在西半球,则是逆时针方向移动。

受到地理环境和气候条件的影响,台风在不同地区的移动路径也不相同。

五、台风的影响台风对人类和自然环境都会带来严重的影响。

台风的强大风力会摧毁建筑物、破坏农作物、切断交通,造成人员伤亡和财产损失。

此外,台风还会引发洪涝灾害、山体滑坡等自然灾害,给当地环境带来破坏。

六、台风预报和防御为了减少台风带来的损失,科学家们开展了台风预测和防御工作。

台风预报主要通过气象卫星、气象雷达等手段来获取数据,然后利用数学模型进行分析和预测。

台风防御则包括加固建筑物、疏散人员、停工停产等措施,以减少台风对人类和社会的影响。

七、台风与全球变暖的关系近年来,随着全球气候变暖,台风的频率和强度呈上升趋势。

全球变暖导致海洋水温升高,为台风的形成提供了更好的条件。

因此,台风与全球变暖之间存在一定的关联。

八、台风的命名台风的命名是为了方便预报和记忆。

世界上不同地区使用不同的命名方式,例如,亚洲地区使用的命名方式是按照中国、日本、菲律宾等国家的名字进行命名。

九、台风的历史事件世界上有许多重大的台风事件,例如2005年的卡特里娜飓风、2013年的海燕台风等。

台风——基本知识一、台风的由来台风(或飓风)是产生于热带洋面上的一种强烈热带气旋。

它好比水中的漩涡一样,是在热带洋面上绕着自己的中心急速旋转同时又向前移动的空气漩涡。

随着发生地点不同,叫法有所不同。

在北太平洋西部、国际日期变更线以西,包括南中国海范围内发生的热带气旋称为“台风”;而在大西洋或北太平洋东部的热带气旋则称“飓风”。

也就是说,台风在欧洲、北美一带称“飓风”;在东亚、东南亚一带称“台风”;在孟加拉湾地区称“气旋性风暴”;在南半球则称“气旋”。

台风经过时常伴随着大风、暴雨或特大暴雨或闪电等强对流天气。

风向在北半球地区呈逆时针方向(在南半球则为顺时针方向)旋转。

在气象图上,台风的等压线和等温线近似为一组同心圆。

中心气压最低而气温最高,天气条件极为恶劣,但台风眼附近通常风平浪静。

转音说:一是由广东话“大风”演变而来,二是由闽南话“风筛”演变而来,三是荷兰人占领台湾期间根据希腊史诗《神权史》中的人物泰丰Typhoon而命名。

源地说:根据台风的来源地的一种说法。

将台风定义为在台湾岛附近出现的一种具有特殊性质的风暴或来自台湾的大风。

另外,由于台湾位于太平洋和南海大部分台风北上的路径要冲,很多台风是穿过台湾海峡进入大陆的,从大陆方向看,这种风暴来自台湾,因此称为“台风”。

从空中看台风从地面看台风二、台风的形成台风的成因,是热带海面受太阳直射而使海水温度升高,海水蒸发成水汽升空,而周围的较冷空气流入补充,然后再上升,如此循环,使整个气流不断扩大而形成风。

由于海面广阔,气流循环不断加大直径乃至有数公里。

由于地球由西向东高速自转,致使气流柱和地球表面产生磨擦,由于越接近赤道磨擦力越强,这就引导气流柱逆时针旋转(南半球则顺时针旋转),由于地球自转的速度快而气流柱跟不上地球自转的速度而形成感觉上的西行,这就形成我们现在说的台风和台风路径。

台风的中心就在我们目前看到的风向成丁字形的位置,根据风向和风速就可判断台风中心的距离和走向。

台风是如何出现的汇报人:日期:•台风的形成•台风的移动•台风的影响目录•台风的预测与预警•台风的防范与应对01台风的形成热带气旋的形成需要特定的气象条件,包括温暖的海水、潮湿的大气和风切变较小等。

当海水温度达到26.5摄氏度以上时,热带扰动在合适的环境下开始发展,形成热带低压。

热带低压在合适的环境下继续发展,旋转速度加快,形成热带风暴。

随着热带风暴继续发展,其中心气压逐渐降低,风速逐渐增加。

当热带风暴的风速达到每小时90公里以上时,它就升级为台风。

台风继续吸收能量和水分,增强其风力和降雨强度。

随着时间的推移,这个低气压区逐渐扩大并变得更为明显,形成一个台风眼。

台风眼的形成是台风发展成熟的一个重要标志,它通常位于台风的中心位置。

当台风发展到一定阶段时,其中心形成一个低气压区,周围的空气迅速流入填补这个低气压区。

台风眼的形成02台风的移动0102引导气流当副热带高压较强时,台风会向西或西北方向移动;当副热带高压较弱时,台风可能会改变路径或受到其他因素的影响。

引导气流是指影响台风移动的主要气流。

在北半球,台风通常受到副热带高压和季风的影响,沿着引导气流的路径移动。

台风路径受到多种因素的影响,包括风切变、垂直风切变、海温、地形等。

这些因素的变化可能导致台风路径的改变。

台风转向是指台风在移动过程中发生方向改变的现象。

转向通常发生在台风接近陆地或与其他气旋相互作用时。

台风转向的原因包括地球自转、气压变化、地形影响等。

转向可能使台风远离或接近陆地,对当地天气产生不同程度的影响。

03台风的影响台风带来的风速可达每小时118-143公里,对建筑物、树木和电线杆等造成严重破坏。

风速台风的风向变化无常,可能导致陆地上的风暴潮和海上的巨浪,对沿海地区造成威胁。

风向台风带来的暴雨可能导致城市内涝、山洪暴发和泥石流等灾害,对人民生命财产安全造成威胁。

台风带来的降雨量巨大,可能导致河流泛滥和洪水灾害。

降雨量暴雨台风引起的灾害人员伤亡台风带来的强风和暴雨可能导致建筑倒塌、道路阻断和电力中断等,造成人员伤亡。

台风是如何形成的?台风是怎么形成的?台风形成的具体过程如下:1、热带或亚热带海洋表面温度在26摄氏度以上;2.由于洋面附近气温较高,大量空气膨胀上升,使得洋面附近气压下降,外围空气不断补充流入上升区;3.受地转力影响,流入空气旋转,上升空气膨胀降温;4.当水蒸气冷却凝结成水滴时,需要释放热量,促使低层空气不竭上升;5.它导致海面附近的气压下降,空气旋转更加剧烈,最终形成了台风。

综上所述:台风的构成需要具备以下条件:海面水温在26.5以上;必要的正涡度初始扰动;垂直目标上的风切变很小;低压或云扰动至少在距离赤道几个纬度的地方。

这四个条件详细描述如下:1.温暖的海面,海水温度高于26。

热带上、低层大气的温度和湿度主要由海面水温决定。

海温越高,低层大气的温度和湿度越高,位势保持不变越明显。

台风形成在海温 26 ~ 27的暖海面上。

一般来说,全球热带洋面常年满足这一条件,只有赤道东南太平洋的海温常年 26,这是那里没有台风的重要原因。

2.存在干扰。

台风是由现存的热带低压扰动发展而来的。

据我国统计,西太平洋—南海地区的热带气旋起源于热带辐合带的4次初始扰动,占80%~85%。

东风波,约占10%;中纬度长波槽或高空冷涡中的截止低压约占5%;斜压扰动,占不到5%。

3.生成位置一般在赤道5个纬度。

台风都是在距离赤道5个纬度的热带海洋中形成的,西北太平洋只有少数台风在北纬3 N附近.然而,在赤道附近的三个纬度范围内很少有台风。

4.所有对流层风的垂直切变应该更小。

对流层风速的垂直切变决定了初始热带扰动期间对流释放的潜热能否集中在有限的空间内。

如果垂直切变小,上下两层空气的相对活动小,凝结释放的潜热总是在有限的范围内加热同一个气柱,使其迅速升温形成暖中心结构,初始扰动可迅速发展形成台风。

相反,如果高低切变较大,潜热会迅速输送出扰动区,不会构成暖性结构或台风。

到目前为止,人们对台风构成的了解还不够,所以以上列举的只是台风构成的必要条件。

《常见天气现象及成因》台风路径析《常见天气现象及成因——台风路径析》在我们生活的地球上,天气现象丰富多彩,其中台风无疑是极具威力和影响力的一种。

台风的到来常常伴随着狂风暴雨,给人们的生命财产和社会经济带来巨大的损失。

了解台风的路径及其成因,对于我们提前做好防范和应对措施具有重要意义。

台风,是一种强大而深厚的热带气旋。

它的形成需要一系列特定的条件。

首先,要有广阔的高温洋面。

海水温度必须在265 摄氏度以上,这样的温度能够为台风的生成提供充足的能量和水汽。

其次,需要有一定的地转偏向力。

由于地球自转的影响,使得气流在北半球向右偏转,在南半球向左偏转,这一力量有助于台风的旋转和发展。

此外,还需要一个初始的扰动,比如热带辐合带中的低压、东风波等,为台风的形成提供“种子”。

当这些条件都满足时,台风便开始孕育而生。

在其发展过程中,台风的路径受到多种因素的影响,呈现出复杂多变的特点。

大气环流是影响台风路径的重要因素之一。

在全球范围内,存在着一些稳定的大气环流系统,比如副热带高压。

副热带高压就像一个“大围栏”,对台风的移动起着引导和限制的作用。

当台风位于副热带高压南侧时,它通常会沿着高压边缘向西北方向移动;而当台风位于副热带高压北侧时,它则可能转向东北方向移动。

周围环境的气流也会对台风路径产生影响。

如果台风周围存在较强的引导气流,比如西风带中的气流,台风可能会顺着这些气流的方向移动。

此外,台风自身的强度和结构也会对其路径产生一定的反馈作用。

一般来说,强度较强的台风移动速度相对较快,路径也更加稳定;而较弱的台风则容易受到周围环境的影响,路径变化较大。

地形因素在台风路径的变化中也扮演着不可忽视的角色。

当台风靠近陆地时,陆地的摩擦作用会使台风的风速减小,强度减弱,甚至可能导致台风的路径发生改变。

比如,山脉会阻挡台风的前进,迫使它绕开或者减弱。

沿海地区的地形和海岸线的形状也会对台风的登陆位置和路径产生影响。

另外,不同季节的气候背景也会影响台风的路径。

关于台风的资料台风是一个强烈的热带气旋。

它好比水中的漩涡一样,是在热带洋面上绕着自己的中心急速旋转同时又向前移动的空气漩涡。

在移动时像陀螺那样,人们有时把它比作“空气陀螺”。

由于台风影响时常常伴有狂风暴雨,气象上给它取了一个与普通大风不同的名字—台风。

台风的结构台风的范围很大,它的直径常从几百公里到上千公里,垂直厚度为十余公里,垂直与水平范围之比约一比五十。

台风在水平方向上一般可分为台风外围、台风本体和台风中心三部分。

台风外围是螺旋云带,直径通常为400-600公里,有时可达800-1000公里;台风本体是涡旋区,也叫云墙区,它由一些高大的对流云组成,其直径一般为200公里,有时可达400公里;台风中心到台风眼区,其直径一般为10-60公里,大的超过100公里,小的不到10公里,绝大多数呈园形,也有椭园形或不规则的。

台风在垂直方向上分为流入层、中间层和流出层三部分。

从海面到3公里高度为流入层,3-8公里高度左右为中间层,从8公里高度左右到台风顶是流出层。

在流入层,四周的空气作反时针(在北半球)方向向内流入,愈近中心风速愈大,把大量水汽自台风外输入台风内部;中间层气流主要是围绕中心运动,底层流入现象到达云墙区基本停止,尔后气流环绕眼壁作螺旋式上升运动;中间层上升气流到达流出层时便向外扩散,流出的空气一部分与四周空气混合后下沉到底层,一部分在眼区下沉,组成了台风的垂直环流区。

台风气温愈到中心愈高,气压愈到中心愈低。

台风的形成从台风结构看到,如此巨大的庞然大物,其产生必须具备特有的条件。

一是要有广阔的高温、高湿的大气。

热带洋面上的底层大气的温度和湿度主要决定于海面水温,台风只能形成于海温高于26℃-27℃的暖洋面上,而且在60米深度内的海水水温都要高于26℃-27℃;二是要有低层大气向中心辐合、高层向外扩散的初始扰动。

而且高层辐散必须超过低层辐合,才能维持足够的上升气流,低层扰动才能不断加强;三是垂直方向风速不能相差太大,上下层空气相对运动很小,才能使初始扰动中水汽凝结所释放的潜热能集中保存在台风眼区的空气柱中,形成并加强台风暖中心结构;四是要有足够大的地转偏向力作用,地球自转作用有利于气旋性涡旋的生成。