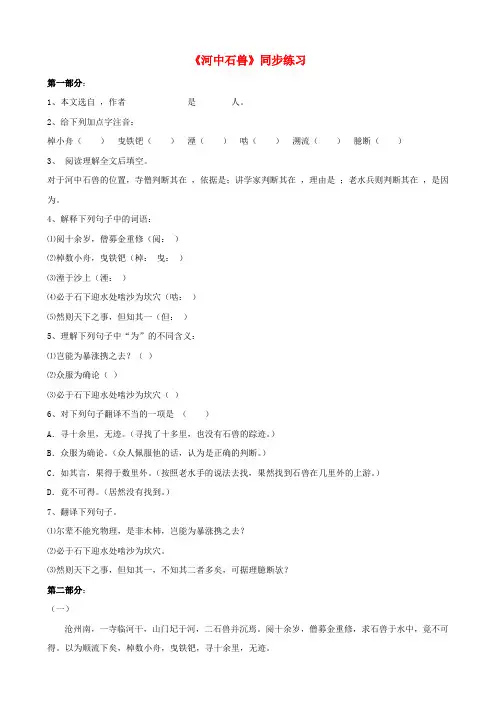

河中石兽》同步练习

- 格式:docx

- 大小:15.66 KB

- 文档页数:12

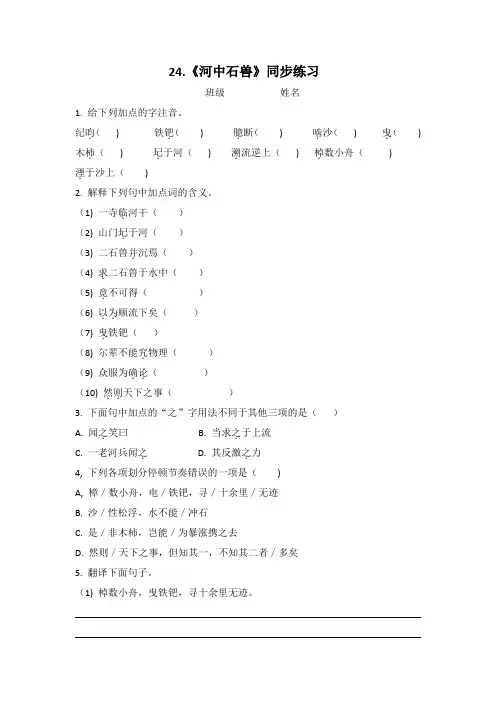

24.《河中石兽》同步练习班级姓名1. 给下列加点的字注音。

纪昀.() 铁钯.() 臆.断() 啮.沙() 曳.() 木柿.() 圮.于河() 溯.流逆上() 棹.数小舟() 湮.于沙上()2. 解释下列句中加点词的含义。

(1) 一寺临.河干()(2) 山门圮.于河()(3) 二石兽并.沉焉()(4) 求.二石兽于水中()(5) 竟.不可得()(6) 以为..顺流下矣()(7) 曳.铁钯()(8) 尔辈不能究.物理()(9) 众服为确论..()(10) 然则..天下之事()3. 下面句中加点的“之”字用法不同于其他三项的是()A. 闻之.笑曰B. 当求之.于上流C. 一老河兵闻之.D. 其反激之.力4, 下列各项划分停顿节奏错误的一项是()A, 樟/数小舟,电/铁钯,寻/十余里/无迹B. 沙/性松浮,水不能/冲石C. 是/非木柿,岂能/为暴涨携之去D. 然则/天下之事,但知其一,不知其二者/多矣5. 翻译下面句子。

(1) 棹数小舟,曳铁钯,寻十余里无迹。

(2) 乃石性坚重,沙性松浮,酒于沙上,渐沉渐深耳。

(3) 如其言,果得于数里外。

拓展阅读【甲】沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。

阅十余岁,僧慕金重修,求二石兽于水中,竟不可得,以为顺流下矣。

棹数小舟,曳铁钯,寻十余里无迹,一研学家设帐寺中,闻之笑日,“尔辈不能究物。

是非木柿,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳沿河求之,不亦颠乎?众服为确论。

一老河兵闻之,又笑日:“凡河中失石,当求之于上流。

盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴渐激渐深,至石之丰,石必倒掷坎穴中。

如是再啮,石又再转。

转转不已,逐反溯流逆上矣。

求之下流,固颠:求之地中,不更颠呼?”如其言,果得于数里外。

然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?(纪昀《河中石兽》【乙]孔子东游,见两小儿辩斗。

问其故。

一儿曰:“我以日始出时去人近,而日中时远也”一儿以日初出远,而日中时近也。

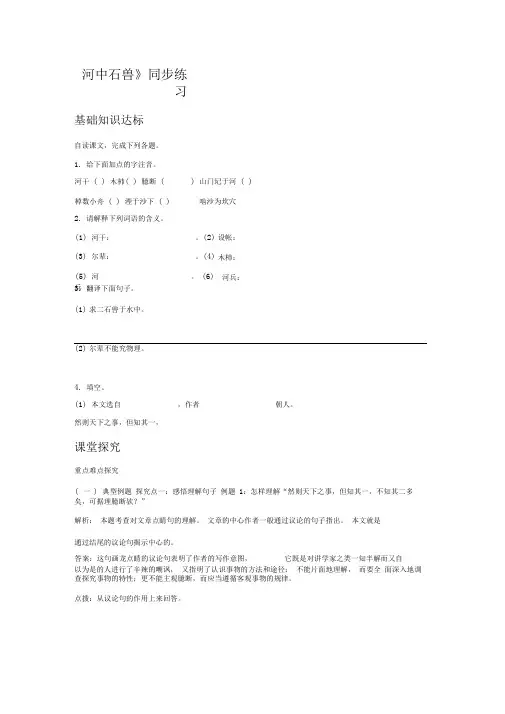

河中石兽》同步练习基础知识达标自读课文,完成下列各题。

1. 给下面加点的字注音。

2. 请解释下列词语的含义。

3. 翻译下面句子。

(1) 求二石兽于水中。

(2) 尔辈不能究物理。

4. 填空。

然则天下之事,但知其一,课堂探究重点难点探究( 一 ) 典型例题 探究点一:感悟理解句子 例题 1:怎样理解“然则天下之事,但知其一,不知其二多矣,可据理臆断欤?”解析: 本题考查对文章点睛句的理解。

文章的中心作者一般通过议论的句子指出。

本文就是 通过结尾的议论句揭示中心的。

以为是的人进行了辛辣的嘲讽, 又指明了认识事物的方法和途径: 不能片面地理解, 而要全 面深入地调查探究事物的特性;更不能主观臆断,而应当遵循客观事物的规律。

点拨:从议论句的作用上来回答。

(1) 河干:。

(2) 设帐: (3) 尔辈:。

(4) 木杮:(5) 河兵 : 。

(6) 河兵: 河干 ( ) 木杮( ) 臆断 () 山门圮于河 ( ) 棹数小舟 ( ) 湮于沙下 ( )啮沙为坎穴(1) 本文选自,作者 朝人。

答案:这句画龙点睛的议论句表明了作者的写作意图, 它既是对讲学家之类一知半解而又自探究点二:分析人物性格特征 例题 2:试分析比较文中三人各自的性格特征。

解析:此题考查对人物性格特征的概括。

结合人物的言行,如“僧募金重修,求二石兽于水 中”、“ 讲学家闻之笑曰” 、“ 一老河兵闻之又笑曰”等分析三人不同的性格特征。

答案:寺僧: “阅十余岁” ,“募金重修” ,“求石兽于水中”说明寺僧毅力坚定而经验不足。

讲学家:一知半解而好为人师,自视清高而骄傲自满,轻视他人。

老河兵:老河兵既有理论 又有实践经验,既稳重又自信。

点拨:结合文中句子来分析各自不同的性格特征。

( 二 ) 探究问题 问题一:初读课文,理解内容1. 积累词语:2. 翻译下面句子。

(1) 尔辈不能究物理。

是非木杮,岂能为暴涨携之去? 乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙下,渐沉渐深耳。

`人教部编版七年级语文- 下册 -测试题24 《河中石兽》同步练习1第一部分:1、本文选自,作者是人。

2、给下列加点字注音:棹.小舟()曳.铁钯()湮.()啮.()溯.流()臆.断()3、阅读理解全文后填空。

对于河中石兽的位置,寺僧判断其在,依据是;讲学家判断其在,理由是;老水兵则判断其在,是因为。

4、解释下列句子中的词语:⑴阅.十余岁,僧募金重修(阅:)⑵棹.数小舟,曳.铁钯(棹:曳:)⑶湮.于沙上(湮:)⑷必于石下迎水处啮.沙为坎穴(啮:)⑸然则天下之事,但.知其一(但:)5、理解下列句子中“为”的不同含义:⑴岂能为.暴涨携之去?()⑵众服为.确论()⑶必于石下迎水处啮沙为.坎穴()6、对下列句子翻译不当的一项是()A.寻十余里,无迹。

(寻找了十多里,也没有石兽的踪迹。

)B.众服为确论。

(众人佩服他的话,认为是正确的判断。

)C.如其言,果得于数里外。

(按照老水手的说法去找,果然找到石兽在几里外的上游。

)D.竟不可得。

(居然没有找到。

)7、翻译下列句子。

⑴尔辈不能究物理,是非木杮,岂能为暴涨携之去?⑵必于石下迎水处啮沙为坎穴。

⑶然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?第二部分:(一)沧州南,一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。

阅十余岁,僧募金重修,求石兽于水中,竟不可得。

以为顺流下矣,棹数小舟,曳铁钯,寻十余里,无迹。

一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理,是非木杮,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。

沿河求之,不亦傎乎?”众服为确论。

一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。

盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴,渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。

如是再啮,石又再转,再转不已,遂反溯流逆上矣。

求之下流,固傎;求之地中,不更傎乎?”如其言,果得于数里外。

然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?8.用自己的话写出下列代词指代的内容⑴一老河兵闻之,又笑曰……“之”指代⑵求之下流,固傎;求之地中,不更傎乎?“之”指代9.讲学家和老河兵都说到了“石性坚重,沙性松浮”,但他们对沉在河中的石兽作出的结论是完全不同的。

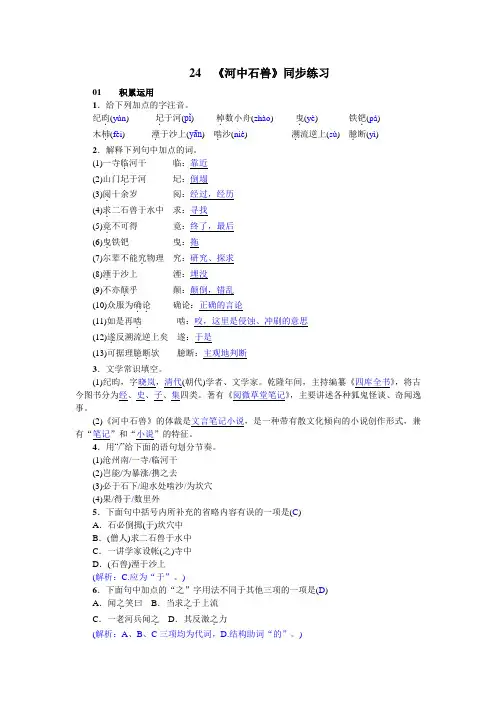

24《河中石兽》同步练习01积累运用1.给下列加点的字注音。

纪昀.(yún)圮.于河(pǐ) 棹.数小舟(zhào) 曳.(yè) 铁钯.(pá)木杮.(fèi)湮.于沙上(yān)啮.沙(niè)溯.流逆上(sù) 臆.断(yì)2.解释下列句中加点的词。

(1)一寺临.河干临:靠近(2)山门圮.于河圮:倒塌(3)阅.十余岁阅:经过,经历(4)求.二石兽于水中求:寻找(5)竟.不可得竟:终了,最后(6)曳.铁钯曳:拖(7)尔辈不能究.物理究:研究、探求(8)湮.于沙上湮:埋没(9)不亦颠.乎颠:颠倒,错乱(10)众服为确论..确论:正确的言论(11)如是再啮.啮:咬,这里是侵蚀、冲刷的意思(12)遂.反溯流逆上矣遂:于是(13)可据理臆断..欤臆断:主观地判断3.文学常识填空。

(1)纪昀,字晓岚,清代(朝代)学者、文学家。

乾隆年间,主持编纂《四库全书》,将古今图书分为经、史、子、集四类。

著有《阅微草堂笔记》,主要讲述各种狐鬼怪谈、奇闻逸事。

(2)《河中石兽》的体裁是文言笔记小说,是一种带有散文化倾向的小说创作形式,兼有“笔记”和“小说”的特征。

4.用“/”给下面的语句划分节奏。

(1)沧州南/一寺/临河干(2)岂能/为暴涨/携之去(3)必于石下/迎水处啮沙/为坎穴(4)果/得于/数里外5.下面句中括号内所补充的省略内容有误的一项是(C)A.石必倒掷(于)坎穴中B.(僧人)求二石兽于水中C.一讲学家设帐(之)寺中D.(石兽)湮于沙上(解析:C.应为“于”。

)6.下面句中加点的“之”字用法不同于其他三项的一项是(D)A.闻之.笑曰B.当求之.于上流C.一老河兵闻之.D.其反激之.力(解析:A、B、C三项均为代词,D.结构助词“的”。

)7.将下列句子翻译成现代汉语。

(1)如是再啮,石又再转。

转转不已,遂反溯流逆上矣。

像这样又冲刷,石头又会再次转动。

河中石兽沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。

阅十余岁,僧募金重修,求石兽于水中,竟不可得。

以为顺流下矣,棹数小舟,曳铁钯,寻十余里,无迹。

一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理,是非木杮,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。

沿河求之,不亦颠乎?”众服为确论。

一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。

盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴,渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。

如是再啮,石又再转,转转不已,遂反溯流逆上矣。

求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?”如其言,果得于数里外。

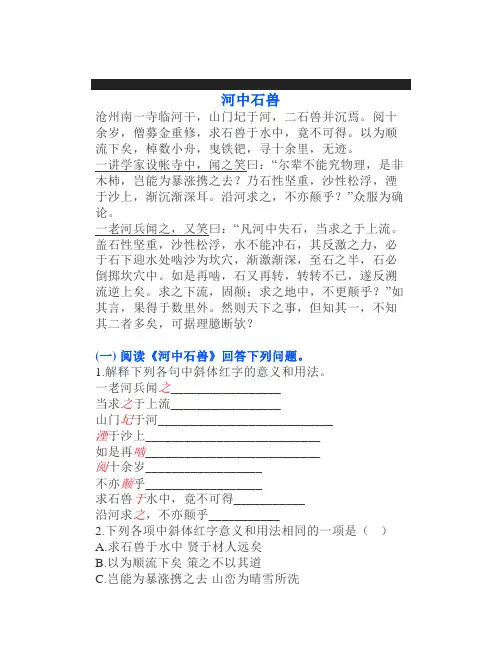

然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?(一) 阅读《河中石兽》回答下列问题。

1.解释下列各句中斜体红字的意义和用法。

一老河兵闻之_________________当求之于上流_________________山门圮于河___________________________湮于沙上___________________________如是再啮___________________________阅十余岁__________________不亦颠乎__________________求石兽于水中,竟不可得___________沿河求之,不亦颠乎___________2.下列各项中斜体红字意义和用法相同的一项是()A.求石兽于水中贤于材人远矣B.以为顺流下矣策之不以其道C.岂能为暴涨携之去山峦为晴雪所洗D.然则天下之事余则缊袍敝衣处其间3.下列各项中斜体红字意思相同的一项是()A.二石兽并沉焉而两狼之并驱如故B.寻十余里未果,寻病终C.是非木杮斯是陋室D.求之下流,固颠固国不以山溪之险4.用“/”给下列句子划分节奏。

(只画一处)众服为确论。

5.用现代汉语翻译下面的句子。

尔辈不能究物理,是非木柿,岂能为暴涨携之去。

如其言,果得于数里外。

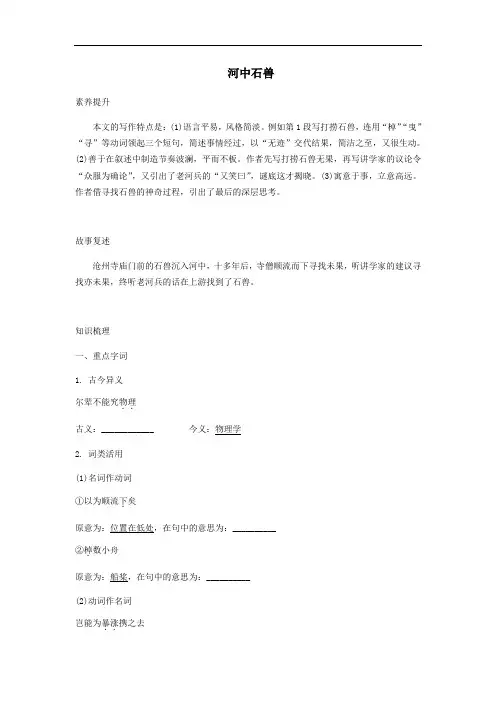

河中石兽素养提升本文的写作特点是:(1)语言平易,风格简淡。

例如第1段写打捞石兽,连用“棹”“曳”“寻”等动词领起三个短句,简述事情经过,以“无迹”交代结果,简洁之至,又很生动。

(2)善于在叙述中制造节奏波澜,平而不板。

作者先写打捞石兽无果,再写讲学家的议论令“众服为确论”,又引出了老河兵的“又笑曰”,谜底这才揭晓。

(3)寓意于事,立意高远。

作者借寻找石兽的神奇过程,引出了最后的深层思考。

故事复述沧州寺庙门前的石兽沉入河中,十多年后,寺僧顺流而下寻找未果,听讲学家的建议寻找亦未果,终听老河兵的话在上游找到了石兽。

知识梳理一、重点字词1. 古今异义尔辈不能究物理..古义:____________ 今义:物理学2. 词类活用(1)名词作动词①以为顺流下.矣原意为:位置在低处,在句中的意思为:__________②棹.数小舟原意为:船桨,在句中的意思为:__________(2)动词作名词岂能为暴涨..携之去原意为:(水位)急剧上升,在句中的意思为:__________3. 重点实词(1)沧州南一寺临河干..河干:___________(2)山门圮.于河圮:_____________(3)阅.十余岁阅:_____________(4)求.二石兽于水中求:_____________(5)竟.不可得竟:_____________(6)曳.铁钯曳:_____________(7)一讲学家设帐..寺中设帐:___________(8)尔辈..不能究.物理尔辈:___________究:_____________(9)是.非木杮是:_____________(10)湮.于沙上湮:_____________(11)不亦颠.乎颠:_____________(12)众服.为确论服:_____________(13)凡河中失石..失石:___________(14)必于石下迎水处啮.沙为坎穴啮:_____________(15)石必倒掷坎穴..中坎穴:___________(16)转转不已..不已:___________已:____________(17)遂反溯流..逆上矣溯流:___________(18)如.其言,果得于数里外如:____________(19)可据理臆断....欤据:_____________理:_____________臆断:___________4. 文言虚词(1)二石兽并沉焉._____________(2)以.为顺流下矣 _____________①沿河求之. _____________(3)之②其反激之.力 _____________①岂能为.暴涨携之去 _____________(4)为②众服为.确论 _____________③必于石下迎水处啮沙为.坎穴 _____________(5)乃.石性坚重 _____________(6)渐沉渐深耳. _____________(7)不亦颠乎. _____________(8)盖.石性坚重 _____________(9)遂.反溯流逆上矣 _____________①如其.言 _____________(10)其②但知其.一 _____________(11)果得于.数里外 _____________(12)不知其二者.多矣 _____________二、重点句子翻译1. 棹数小舟,曳铁耙,寻十余里无迹。

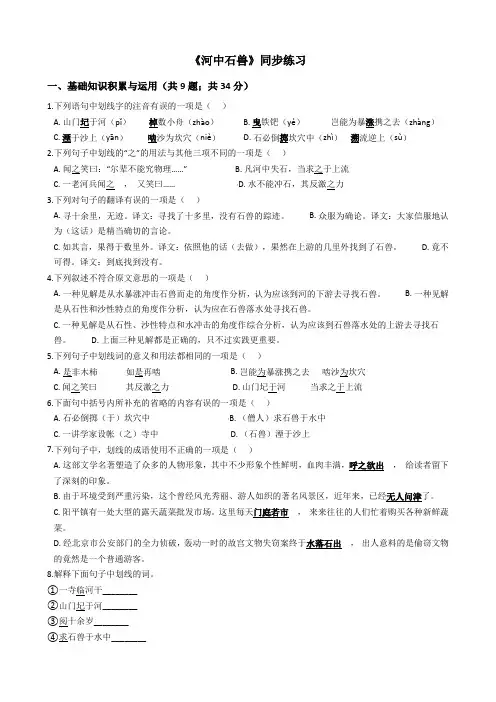

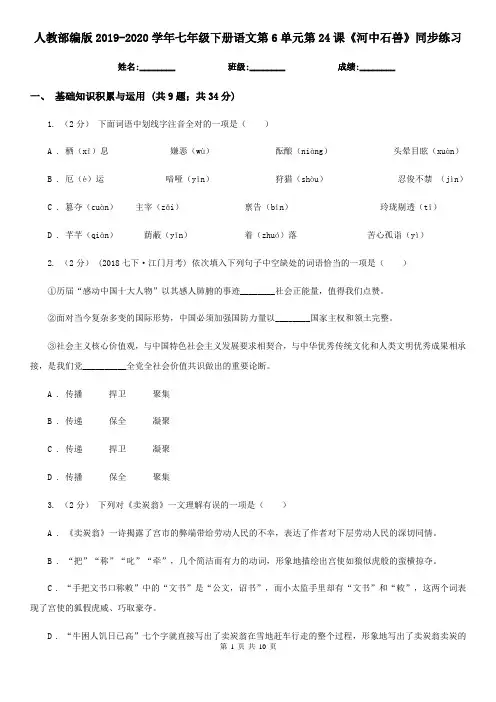

《河中石兽》同步练习一、基础知识积累与运用(共9题;共34分)1.下列语句中划线字的注音有误的一项是()A. 山门圮于河(pǐ)棹数小舟(zhào)B. 曳铁钯(yè)岂能为暴涨携之去(zhàng)C. 湮于沙上(yān)啮沙为坎穴(niè)D. 石必倒掷坎穴中(zhì)溯流逆上(sù)2.下列句子中划线的“之”的用法与其他三项不同的一项是()A. 闻之笑曰:“尔辈不能究物理……”B. 凡河中失石,当求之于上流C. 一老河兵闻之,又笑曰……D. 水不能冲石,其反激之力3.下列对句子的翻译有误的一项是()A. 寻十余里,无迹。

译文:寻找了十多里,没有石兽的踪迹。

B. 众服为确论。

译文:大家信服地认为(这话)是精当确切的言论。

C. 如其言,果得于数里外。

译文:依照他的话(去做),果然在上游的几里外找到了石兽。

D. 竟不可得。

译文:到底找到没有。

4.下列叙述不符合原文意思的一项是()A. 一种见解是从水暴涨冲击石兽而走的角度作分析,认为应该到河的下游去寻找石兽。

B. 一种见解是从石性和沙性特点的角度作分析,认为应在石兽落水处寻找石兽。

C. 一种见解是从石性、沙性特点和水冲击的角度作综合分析,认为应该到石兽落水处的上游去寻找石兽。

D. 上面三种见解都是正确的,只不过实践更重要。

5.下列句子中划线词的意义和用法都相同的一项是()A. 是非木柿如是再啮B. 岂能为暴涨携之去啮沙为坎穴C. 闻之笑曰其反激之力D. 山门圮于河当求之于上流6.下面句中括号内所补充的省略的内容有误的一项是()A. 石必倒掷(于)坎穴中B. (僧人)求石兽于水中C. 一讲学家设帐(之)寺中D. (石兽)湮于沙上7.下列句子中,划线的成语使用不正确的一项是()A. 这部文学名著塑造了众多的人物形象,其中不少形象个性鲜明,血肉丰满,呼之欲出,给读者留下了深刻的印象。

B. 由于环境受到严重污染,这个曾经风光秀丽、游人如织的著名风景区,近年来,已经无人问津了。

新世纪教育网优选资料版权所有@新世纪教育网《河中石兽》同步练习第一部分:1、本文选自,作者是人。

2、给予下加点字注音:棹小舟()曳铁钯()湮()啮()溯流()臆断()3、阅读理解全文后填空。

对于河中石兽的地址,寺僧判断其在,依据是;讲学家判断其在,原由是;老水兵则判断其在,是因为。

4、讲解以下句子中的词语:⑴阅十余岁,僧募金重修(阅:)⑵棹数小舟,曳铁钯(棹:曳:)⑶湮于沙上(湮:)⑷必于石下迎水处啮沙为坎穴(啮:)⑸但是天下之事,但知其一(但:)5、理解以下句子中“为”的不同样含义:⑴岂能为狂涨携之去?()⑵众服为确论()⑶必于石下迎水处啮沙为坎穴()6、对以下句子翻译不当的一项为哪一项()A.寻十余里,无迹。

(搜寻了十多里,也没有石兽的踪迹。

)B.众服为确论。

(大家敬佩他的话,以为是正确的判断。

)C.如其言,果得于数里外。

(依据老水手的说法去找,果然找到石兽在几里外的上游。

)D.竟不能得。

(居然没有找到。

)7、翻译以下句子。

⑴尔辈不能够究物理,是非木杮,岂能为狂涨携之去?⑵必于石下迎水处啮沙为坎穴。

⑶但是天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?第二部分:(一)沧州南,一寺临河干,庙门圮于河,二石兽并沉焉。

阅十余岁,僧募金重修,求石兽于水中,竟不能得。

以为顺流下矣,棹数小舟,曳铁钯,寻十余里,无迹。

一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能够究物理,是非木杮,岂能为狂涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。

沿河求之,不亦傎乎?”众服为确论。

一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。

盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴,渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。

如是再啮,石又再转,再转不已,遂反溯流逆上矣。

求之下流,固傎;求之地中,不更傎乎?”如其言,果得于数里外。

但是天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?8.用自己的话写出以下代词指代的内容⑴一老河兵闻之,又笑曰“之”指代⑵求之下流,固傎;求之地中,不更傎乎?“之”指代9.讲学家和老河兵都说到了“石性坚重,沙性松浮”,但他们对沉在河中的石兽作出的结论是完好不同样的。

人教部编版2019-2020学年七年级下册语文第6单元第24课《河中石兽》同步练习姓名:________ 班级:________ 成绩:________一、基础知识积累与运用 (共9题;共34分)1. (2分)下面词语中划线字注音全对的一项是()A . 栖(xī)息嫌恶(wù)酝酿(niàng)头晕目眩(xuàn)B . 厄(è)运喑哑(yīn)狩猎(shòu)忍俊不禁(jìn)C . 篡夺(cuàn)主宰(zǎi)禀告(bǐn)玲珑剔透(tī)D . 芊芊(qiān)荫蔽(yīn)着(zhuó)落苦心孤诣(yì)2. (2分) (2018七下·江门月考) 依次填入下列句子中空缺处的词语恰当的一项是()①历届“感动中国十大人物”以其感人肺腑的事迹________社会正能量,值得我们点赞。

②面对当今复杂多变的国际形势,中国必须加强国防力量以________国家主权和领土完整。

③社会主义核心价值观,与中国特色社会主义发展要求相契合,与中华优秀传统文化和人类文明优秀成果相承接,是我们党__________全党全社会价值共识做出的重要论断。

A . 传播捍卫聚集B . 传递保全凝聚C . 传递捍卫凝聚D . 传播保全聚集3. (2分)下列对《卖炭翁》一文理解有误的一项是()A . 《卖炭翁》一诗揭露了宫市的弊端带给劳动人民的不幸,表达了作者对下层劳动人民的深切同情。

B . “把”“称”“叱”“牵”,几个简洁而有力的动词,形象地描绘出宫使如狼似虎般的蛮横掠夺。

C . “手把文书口称敕”中的“文书”是“公文,诏书”,而小太监手里却有“文书”和“敕”,这两个词表现了宫使的狐假虎威、巧取豪夺。

D . “牛困人饥日已高”七个字就直接写出了卖炭翁在雪地赶车行走的整个过程,形象地写出了卖炭翁卖炭的艰难困苦:路远、车重、雪厚、人苦。

《河中石兽》同步练习第一部分:1、本文选自,作者是人。

2、给下列加点字注音:棹小舟()曳铁钯()湮()啮()溯流()臆断()3、阅读理解全文后填空。

对于河中石兽的位置,寺僧判断其在,依据是;讲学家判断其在,理由是;老水兵则判断其在,是因为。

4、解释下列句子中的词语:⑴阅十余岁,僧募金重修(阅:)⑵棹数小舟,曳铁钯(棹:曳:)⑶湮于沙上(湮:)⑷必于石下迎水处啮沙为坎穴(啮:)⑸然则天下之事,但知其一(但:)5、理解下列句子中“为”的不同含义:⑴岂能为暴涨携之去?()⑵众服为确论()⑶必于石下迎水处啮沙为坎穴()6、对下列句子翻译不当的一项是()A.寻十余里,无迹。

(寻找了十多里,也没有石兽的踪迹。

)B.众服为确论。

(众人佩服他的话,认为是正确的判断。

)C.如其言,果得于数里外。

(按照老水手的说法去找,果然找到石兽在几里外的上游。

)D.竟不可得。

(居然没有找到。

)7、翻译下列句子。

⑴尔辈不能究物理,是非木杮,岂能为暴涨携之去?⑵必于石下迎水处啮沙为坎穴。

⑶然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?第二部分:(一)沧州南,一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。

阅十余岁,僧募金重修,求石兽于水中,竟不可得。

以为顺流下矣,棹数小舟,曳铁钯,寻十余里,无迹。

一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理,是非木杮,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。

沿河求之,不亦傎乎?”众服为确论。

一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。

盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴,渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。

如是再啮,石又再转,再转不已,遂反溯流逆上矣。

求之下流,固傎;求之地中,不更傎乎?”如其言,果得于数里外。

然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?8.用自己的话写出下列代词指代的内容⑴一老河兵闻之,又笑曰……“之”指代⑵求之下流,固傎;求之地中,不更傎乎?“之”指代9.讲学家和老河兵都说到了“石性坚重,沙性松浮”,但他们对沉在河中的石兽作出的结论是完全不同的。

《河中石兽》同步练习及答案《河中石兽》同步练习及答案引导语:《河中石兽》是清代诗人纪昀的一首诗,下面是关于《河中石兽》的相关习题集答案,希望可以帮助大家学好这首诗。

《河中石兽》同步练习及答案《河中石兽》[测评·反思·交流]一、双基测评1. 给下面加线的字注音。

山门圮于河( ) 棹数小舟( )曳铁钯( ) 为暴涨携之去( )湮于沙上( ) 啮沙为坎穴( )石必倒掷坎穴中( ) 溯流逆上( )据理臆断( )2. 解释下面句中加线的词。

(1)一寺临河干临:___________ 干:___________(2)山门圮于河圮:___________(3)阅十余岁阅:___________ 岁:___________(4)尔辈不能究物理究:___________3. 指出下面加线词语的古义和今义。

(1)如是再啮古义:______________________ 今义:______________________(2)尔辈不能究物理古义:______________________ 今义:______________________(3)但知其一古义:______________________ 今义:______________________4. 下面句中的“之”用法不同的一项是( )A. 闻之笑曰B. 当求之于上流C. 一老河兵闻之D. 其反激之力5. 翻译下面的句子。

(1)是非木柿,岂能为暴涨携之去?译:_______________________________________________________(2)然则天下事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?译:_______________________________________________________6. 文中讲到了哪几种寻找石兽的方法?他们各自的根据是什么?答:_______________________________________________________7. 这个故事说明了一个什么道理?答:_______________________________________________________二、能力迁移阅读下面的文段,完成8—12题。

第25课河中石兽一、根底知识过关1.给以下划线的字注音.河干________ 圮________棹________ 铁钯________木杮________ 湮________啮________ 溯________流【答案】gān;pǐ;zhào;pá;fèi;yān;niè;sù【解析】【分析】此题考查学生根据拼音写汉字及给汉字注音的能力.给汉字注音,要注意字母的拼写、声调符号及标注位置、多音字的区别等.根据拼音写汉字,要注意同音字、形似字的区别,防止混淆.在平时的学习过程中,对于形似字、同音字、多音字、易错字,要勤于积累,加强记忆.故答案为:gān;pǐ;zhào;pá;fèi;yān;niè;sù【点评】此题考查的是辨识汉字字形和字音的能力,解题时要多联系平时的积累,特别是易错字、同音字.2.解释下面句子中划线的词.①一寺临河干________②山门圮于河________③阅十余岁________④求石兽于水中________⑤竟不可得________⑥曳铁钯________⑦尔辈不能究物理________⑧众服为确论________⑨然那么天下之事________⑩可据理臆断欤________【答案】靠近;倒塌;经过,经历;寻找;终了,最|后;拖;研究、探究;正确的言论;既然这样,那么;主观地判断【解析】【分析】此题考查理解常见文言实词含义的能力.考查的词语,一般为通假字、多义词、古今异义词、词性活用词等.当然仍以课文下面的注解为主.此题较为简单,弄明白句意的根底上答复即可.要注意"阅〞的意思是"经历〞, "臆断〞的意思是"主观地判断〞.【点评】学习中要注意理解,防止死记硬背,并做到重点突破,对于易错、易混词要加以积累.课文注释中提到的文言字词,考到的频率相当高,不可不记,做题时一定要按照注释中的字词解释答题.3.填空.①<河中石兽>的作者纪昀,________代文学家,作品有笔记小说集<________> .②<河中石兽>一文点明主旨的句子是:________【答案】清;阅微草堂笔记;然那么天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?【解析】【分析】①文学常识的信息点有:作者名(字、号)、称谓、生活时代、作品名、体裁、书中人物、主要情节、作品主题及风格、流派等,阅读作品时要注意记忆,根据考试的要求作出相应的解答.<河中石兽>的作者纪昀,清代文学家,作品有笔记小说集<阅微草堂笔记> .②此类题关键是对课文内容要熟悉,根据文中提供的信息,搜寻相关知识点作答.<河中石兽>一文点明主旨的句子是:然那么天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?【点评】(1 )此题考查学生对文学常识记能力,需要学生在平时多读多记. (2 )此题主要考查学生对课文内容的理解,抓住提问中的信息点,回忆相关情节概括作答.4.阅读理解课文<河中石兽>后填空.对于河中石兽的位置,寺僧判断其在________ ,依据是________;讲学家判断其在________ ,理由是________;老水兵那么判断其在________ ,是因为________ .【答案】河水的下游;顺流而下;埋没在河沙下;石性坚重,沙性松浮;河的上游;盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴,渐激渐深,至|石之半,石必倒掷坎穴中.如是再啮,石又再转,再转不已,遂反溯流逆上矣.【解析】【分析】读懂文章,可以根据课文内容填空.二、能力迁移提升5.用自己的话写出以下代词指代的内容.①一老河兵闻之,又笑曰……"之〞指代________②求之下流,固傎;求之地中,不更傎乎?"之〞指代________【答案】指讲学家所说的话;代石兽【解析】代词指代的内容一般从上文中可以得出结论, (1 )中的"之〞指的是前文中讲学家的话, (2 )是文中一直要寻找的石兽.6.翻译以下句子.(1 )尔辈不能究物理,是非木杮,岂能为暴涨携之去?(2 )必于石下迎水处啮沙为坎穴.(3 )然那么天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?【答案】(1 )你们这些人不能推究事物的道理.这不是木片,怎么能被暴涨的洪水带走呢?(2 )一定会在石头下面迎着水流的地方冲刷沙石形成坑洞.(3 )既然这样,天下的事情,只知道事物的其中一方面,而不知道它的另一方面的情况太多了,可以根据某个道理就去主观判断吗?【解析】(1 )要注意"物理〞是一个古今异义词,在这里表示的是事物的道理, "是〞是代词,这的意思, "为〞表示被动. (2 ) "于〞是在的意思, "啮〞本意是咬,在这里是冲击的意思. (3 ) "然那么〞是既然这样的意思, "其一〞"其二〞是古今异义,在这里表示其中一方,另一方面,最|后一句是反问句要翻译出反问的语气出来.7.以下句子中划线字注音有误的一项为哪一项( )A. 山门圮于河(pǐ)棹数小舟(zhào)B. 曳铁钯(yè) 岂能为暴涨携之去(zhàng)C. 湮于沙上(yān)啮沙为坎穴(niè)D. 石必倒掷坎穴中(zhì) 溯流逆上(sù)【答案】B【解析】【分析】此题主要考查学生对本课生字的掌握情况,学生应在理解的根底上认读生字.B "涨〞是多音字,岂能为暴涨携之去(zhǎng)A、C、D正确.故答案为:B【点评】正确读准字音,注意声调、声母、韵母的区别.对于多音字,我们读的时候,要根据词语的意思来确定它的读音,做到认真、细致,如果对某个字不大熟悉,一定要查字典弄明白.8.以下句子朗读节奏的划分,有误的一项为哪一项( )A. 一讲学家/设帐寺中B. 沧州南/一寺/临河干C. 果得/于/数里外D. 然那么/天下之事【答案】C【解析】【分析】C.本句的正确断句为:果∕得于∕数里外.故答案为:C .【点评】此题考查学生的文言断句能力.读清句读,正确停顿是诵读文言文的要求之一.读是语言能力的一个重要方面,而句中停顿,特别是文言文中的阅读停顿是阅读能力的重要表达.有以下六种情况注意停顿:主谓之间要停顿;谓宾之间要停顿;谓语中|心语和介宾短语之间要停顿;"古二今一〞之间要停顿;关联词后面要停顿;总领性词语后面要停顿.9.以下表达不符合原文意思的一项为哪一项( )A. 一种见解是从水暴涨冲击石兽而走的角度作分析,认为应该到河的下游去寻找石兽.B. 一种见解是从石性和沙性特点的角度作分析,认为应在石兽落水处寻找石兽.C. 一种见解是从石性、沙性特点和水冲击的角度作综合分析,认为应该到石兽落水处的上游去寻找石兽.D. 上面三种见解都是正确的,只不过实践更重要.【答案】D【解析】【分析】依据课文内容可知,A、B、C都符合原文意思,D不符合.故答案为:D【点评】此题主要考查对课文内容的理解和识记.10.以下句子的翻译不恰当的一项为哪一项( )A. 寻十余里无迹(寻找了十多里仍没有石兽的踪迹)B. 众服为确论(众人佩服他的话,认为是正确的判断)C. 如其言,果得于数里外[依照老河兵的话(去寻找) ,果然在上游的几里外找到了(石兽)]D. 尔辈不能究物理(你们这些人不能推究事物的道理)【答案】B【解析】【分析】此题考查重点句子的翻译.翻译时要忠于原文,不遗漏、不随意增减内容,译文要通畅.注意重点字词以及常见句式的翻译,特别是文言特殊句式的翻译,以直译为主,意译为辅.B正确的翻译应为"大家很信服,认为是正确的言论〞.A、C、D 恰当.故答案为:B【点评】翻译文言语句是文言文阅读的必考题.文言语句的翻译一般有两种方法,直译和意译,中|考时常采用直译.直译讲究字字落实,特别是关键词语的意思必须要呈现出来.最|后根据上下疏通句子.11.以下句子中,划线的成语使用不正确的一项为哪一项( )A. 这部文学名著塑造了众多的人物形象,其中不少形象个性鲜明,血肉饱满,呼之欲出, 给读者留下了深刻的印象.B. 由于环境受到严重污染,这个曾经风光秀丽、游人如织的著名风景区,近年来,已经无人问津了.C. 阳平镇有一处大型的露天蔬菜批发市场.这里每天门庭假设市, 来来往往的人们忙着购置各种新鲜蔬菜.D. 经北京市公安部门的全力侦破,轰动一时的故宫文物失窃案终于水落石出, 出人意料的是偷窃文物的竟然是一个普通游客.【答案】C【解析】【分析】这道题创设了四个富有生活情境的句子,考查的这四个成句都是考生所熟悉的,并且都是容易理解的,仔细分辨就能选出正确答案.C门庭假设市:指门前像市场一样.形容来的人很多,非常热闹.与对应的语境不符.A、B、D正确.故答案为:C【点评】做好此题学生要在学习过程中认真阅读,多积累课文中以及课外的词语和意思,学会恰当的使用.12.为了弘扬科学精神,普及科学知识,你所在的班级|开展了"走进科学〞综合性学习活动.请你完成以下任务:(1 )在本次活动中,班主任让你负责筹划一期以"普及科学〞为主题的手抄小报,请拟写两个栏目名称.(2 )班内准备举行一次以"勇攀科学顶峰〞为主题的演讲比赛,贺明同学的口才很好,但他不好意思在全班同学面前演讲,请你用简洁的语言劝说他参加这次活动.(3 )你在上网浏览科技新闻时,看到了下面一那么信息:新华社洛杉矶6月2日电美|国亚利桑那州立大学天文学家最|新报告说,他们探测到了来自一个非常遥远星系的微弱光线.这个星系距地球约130亿光年,可列入迄今发现的"十大最|遥远星系〞之一.按照大爆|炸理论,宇宙诞生于近140亿年前.新发现的这个星系诞生于宇宙大爆|炸之后约8亿年.由于该星系与地球之间相距约130亿光年,因此现在探测到的光线实际上是约130亿年前发出的.这有助于科学家了解宇宙的形成和早期演化.请用一句话概括新闻的主要内容. (不超过20个字)【答案】(1 )科技前沿、科学探秘、科学讲座、科学与生活、科学家的故事(2 )贺明, "海阔凭鱼跃,天高任鸟飞〞,你有这么好的口才,应该把握这次展示才华的时机,勇敢地亮出自我!(3 )美|国发现距地球约130亿光年的星系.【解析】【分析】(1 )此题考查学生对小报栏目名称的拟写能力.首|先手抄报的名称要能集中凸显小报的主题思想.栏目名称的编排和设计,也要围绕着主题,根据主题和文章内容决定形式的严肃与活泼,做到形式与内容的统一.此题要求给"普及科学〞为主题的手抄报拟名称,再拟栏目名称,栏目要有文学色彩.这是一道开放性试题,所拟的小报名称要集中凸显"普及科学〞的活动主题,并且要能表达出文学特色.(2 )抓住导语句"美|国亚利桑那州立大学天文学家最|新报告说,他们探测到了来自一个非常遥远星系的微弱光线〞概括即可.【点评】手抄报是一种可传阅、可欣赏、也可张贴的报纸的另一种形式.在学校,手抄报是第二课堂的一种很好的活动形式,和黑板报一样,手抄报也是一种群众性的宣传工具.三、在线精读演练13.阅读<河中石兽> ,完成各题.沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉.阅十余岁,僧募金重修,求二石兽于水中,竟不可得,以为顺流下矣.棹数小舟,曳铁钯,寻十余里无迹.一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:"尔辈不能究物理.是非木杮,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳.沿河求之,不亦颠乎?〞众服为确论.一老河兵闻之,又笑曰:"凡河中失石,当求之于上流.盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴.渐激渐深,至|石之半,石必倒掷坎穴中.如是再啮,石又再转.转转不已,遂反溯流逆上矣.求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?〞如其言,果得于数里外.然那么天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?(1 )以下句中划线词的解释,不正确的一项为哪一项( )A.沧州南一寺临河干(面对)B.二石兽并沉焉(合并)C.求二石兽于水中,竟不可得(寻找)D.转转不已, 遂反溯流逆上矣(停止)(2 )以下句中划线词的意义和用法都相同的一项为哪一项( )A.是非木杮安能辨我是雄雌B.岂能为暴涨携之去以为顺流下矣C.一老河兵闻之无丝竹之乱耳D.山门圮于河求二石兽于水中(3 )用现代汉语翻译以下句子.①尔辈不能究物理.是非木杮,岂能为暴涨携之去?②如其言,果得于数里外.(4 )这个故事说明了一个什么道理?【答案】(1 )B(2 )D(3 )①你们这些人不能探求事物的道理.这不是木片,怎么会被暴涨的流水带走呢?②按照他的话去寻找,果然在上游的几里外寻到了石兽.(4 )例如:遇事不能主观推论,要实事求是,综合考虑各种现实因素.(意思对即可)【解析】【分析】(1 )B.两只石兽一起漂浮于此.并,一起.(2 )A.这不是木片.是:这/怎么能辨出哪只是雄兔,哪只是雌兔!是:判断动词,是.B.怎么能被湍急的河水冲走呢?为:被/僧人们认为石兽顺着水流往下流去了.为:认为.C.一位年老的河兵听说了这件事.之:代词,这件事/没有音乐声扰乱我的耳朵.之:助词,不译.用在主谓间,取消句子的独立性.D.寺庙的正门倒塌在了河水里.于:在/在河中寻找石兽.于:在.(3 )翻译以直译为主,意译为辅,要落实重点字词,不能遗漏,句意通顺连贯.还要注意通假字、古今异义词、词类活用、一词多义等特殊用法的词语,以及省略句、被动句、倒装句等特殊句式的翻译.应注意"是〞"其言〞"于〞的解释.(4 )此题在分析的时候要重点抓住文本内容,从实事求是,尊重客观规律等角度进行细致分析,重点理解. 故答案为:(1 )B;(2 )D;(3 )①你们这些人不能探求事物的道理.这不是木片,怎么会被暴涨的流水带走呢?②按照他的话去寻找,果然在上游的几里外寻到了石兽.(4 )例如:遇事不能主观推论,要实事求是,综合考虑各种现实因素.【点评】(1 )此题考查对文言实词的理解能力.作答此题,重点在于文言实词的积累,同时也可以借助整个句子的意思来判断.(2 )此题考查一词多义.答题需要结合句子的意思,解释出相关字词的含义,然后总结归纳得出答案.(3 )此题考查学生对文言句子的理解及翻译能力.翻译以直译为主,意译为辅,注意落实重点字词,不能遗漏,句意要通顺连贯;还要注意通假字、古今异义、词类活用、一词多义等特殊用法的词语,以及省略句、被动句、倒装句等特殊句式的翻译.14.阅读下面文言文,完成各题.农夫与行者道旁有甫田,农夫耕之,数息而后一锄.行者见而曰:"甚矣,农之惰也!田且甫矣,数息而后一锄,将终岁无能为乎!〞农夫闻之,招行者曰:"余将老于农矣予,而莫知所以耕,子可示我以耕之道乎?〞行者于是解衣下田,一息而数锄,一锄尽一身之力.未及移时,而气竭汗雨,喘喘焉,不能作声,且仆于田.徐谓农夫曰:"今而后知耕之难也!〞农夫曰:"非耕难乃子之术误矣人之处事亦然欲速那么不达也.〞行者服而退.(1 )以下句中划线词的解释,不正确的一项为哪一项( )A.行者于是解衣下田(过路的人)B.而气竭汗雨(尽、完)C.徐谓农夫曰(告诉)D.行者服而退(退出)(2 )用"/〞给下面的句子断句.(限断三处)非耕难乃子之术误矣人之处事亦然欲速那么不达也(3 )用现代汉语翻译下面的句子.余将老于农矣予,而莫知所以耕,子可示我以耕之道乎?(4 )结合文章内容,你认为行者是一个怎样的人?【答案】(1 )D(2 )非耕难/乃子之术误矣/人之处事亦然/欲速那么不达也(3 )我一辈子种地,快要老死在这上面了,可是到如今也不知道怎样耕地,你可以把耕地的方法示范给我吗?(4 )例如:行者是一个眼高手低、缺少实践经验的人.(意思对即可)【解析】【分析】(1 )A.句意为:过路人脱下衣服走到田里.解释正确;B.句意为:力气用完了,汗如雨下.解释正确;C.句意为:对农夫说.解释正确;D.句意为:过路人心服口服地离开了. "退〞应是"走了、离开〞解释错误.应选D .(2 ) "非耕难乃子之术误矣人之处事亦然欲速那么不达也〞意思:不是耕地困难,而是你的方法错了!人处理事情也是这样,想要刻意追求速度反而达不到目的.根据意义划分停顿为:非耕难/乃子之术误矣/人之处事亦然/欲速那么不达也.(3 )本句中,余,我;示,示范.句子翻译为:我一辈子种地,快要老死在这上面了,可是到如今也不知道怎样耕地,你可以把耕地的方法示范给我吗?(4 )文中过路人嘲笑农夫的耕地方法,在用自己认为的耕地方法实践之后,发现自己所认为的方法是错误的.农夫多年耕地经验告诉人们做任何事,刻意追求速度反而会达不到目的.这那么故事的寓意就是实践出真知,欲速那么不达.由此可知行者是一个眼高手低,缺少实践经验的人.故答案为:(1 )D(2 )非耕难/乃子之术误矣/人之处事亦然/欲速那么不达也(3 )我一辈子种地,快要老死在这上面了,可是到如今也不知道怎样耕地,你可以把耕地的方法示范给我吗?(4 )例如:行者是一个眼高手低、缺少实践经验的人.【点评】(1 )此题考查重点文言实词的意义.解答此类题目时,应先理解词语所在句子的意思,然后根据句子的翻译推断词语意思.(2 )此题考查文言断句的能力.做"断句题〞要通读全文,理解文段主要意思,在此根底上再根据文意和常用的断句方法加以判读.常见的断句方法有:语法分析、对话标志、常见虚词、结构对称、固定句式等.(3 )此题考查文言文翻译的能力.此题要在准确把握文意的根底上,直译为主,意译为辅,理解文中某些关键性语句,如重点实词、虚词意义、判断句、被动句、宾语前置、成分省略和词类活用等,用标准的现代汉语把它表达出来.(4 )此题考查人物个性的把握,解答时,在把握全文内容的根底上,分析人物个性.【附参考译文】农夫与行者道路旁边有一大块田,有个农民在田里耕种,他喘几口气以后才挥一下锄头.有个过路人看见了就说:"你这个农夫真是太懒了!田地这么大,你喘几口气才挥一下锄头,就是到了年终也干不完呀!〞农夫听了,扬手招呼过路的人说:"我一辈子种地,快要老死在这上面了,可是到如今也不知道怎样耕地,你可以把耕地的方法示范给我吗?〞过路人于是就脱下衣服走到田里,喘一口气连挥几下锄头,每锄一下都用尽全身的力气.没有多长时间,他力气用完了,汗如雨下,气喘吁吁,连声音都发不出了,向前倒在田里.(他)慢慢地对农夫说:"我从今以后知道耕地的困难啦!〞农夫说:"不是耕地困难,而是你的方法错了!人处理事情也是这样,想要刻意追求速度反而达不到目的.〞过路人心服口服地离去了.四、核心素养培优15.<河中石兽>这篇文章"寓意于事〞,即借一件事来阐述一个道理.请你也采用这种方法,通过表达一件事来阐述一个道理.【答案】例如:有一个猎人,在湖边张网捕鸟.不久,很多大鸟都飞入了网中,猎人非常快乐,赶快收网准备把鸟抓出来.没想到鸟的力气很大,反而带着网一起飞走了,猎人只好跟在网后面拼命追.一个农夫看到了,嘲笑猎人:"算了吧,不管你跑得多快,也追不上会飞的大鸟呀.〞"如果网里只有一只鸟,那我是抓不到的,〞猎人边跑边说, "可是我有把握抓到这群鸟.〞结果他真的抓到了.因为到了黄昏,网里的鸟都开始往不同方向飞,它们都想飞回自己的巢.有的想往森林飞,有的想往沼泽飞,而也有想往田里飞的.结果它们很快就和网一起掉在地上,通通被猎人抓起来了.一开始,落网之鸟为了活命,齐心协力,团结一致,劲往一处使,所以成功地飞上天空.到后来,鸟儿们四分五裂,各怀私念,没有了团结一致的合力,坠落下来也是自然的道理.这虽然只是一那么故事,但道理却是显而易见的:只有团结才能产生力量.【解析】【分析】此题考查对文章的仿写, "寓意于事〞,即借一件事来阐述一个道理.首|先要完整地讲述故事,然后再说明其中的道理,可以写寓言故事,注意意思要表达准确,语句要通顺,在故事的结束处点明故事的寓意.故答案为:例如:有一个猎人,在湖边张网捕鸟.不久,很多大鸟都飞入了网中,猎人非常快乐,赶快收网准备把鸟抓出来.没想到鸟的力气很大,反而带着网一起飞走了,猎人只好跟在网后面拼命追.一个农夫看到了,嘲笑猎人:"算了吧,不管你跑得多快,也追不上会飞的大鸟呀.〞"如果网里只有一只鸟,那我是抓不到的,〞猎人边跑边说, "可是我有把握抓到这群鸟.〞结果他真的抓到了.因为到了黄昏,网里的鸟都开始往不同方向飞,它们都想飞回自己的巢.有的想往森林飞,有的想往沼泽飞,而也有想往田里飞的.结果它们很快就和网一起掉在地上,通通被猎人抓起来了.一开始,落网之鸟为了活命,齐心协力,团结一致,劲往一处使,所以成功地飞上天空.到后来,鸟儿们四分五裂,各怀私念,没有了团结一致的合力,坠落下来也是自然的道理.这虽然只是一那么故事,但道理却是显而易见的:只有团结才能产生力量.【点评】此题考查学生语言综合表达的根本能力.解答的时候要结合文本细致分析,重点理解,准确把握即可.第二课时一、选择题1.以下加点字的注音有误的一项为哪一项( )A.桥堍.(tù ) 记载.(zǎi ) 阻碍.(ài ) 苟.安(gǒu )B.耀.眼(yào ) 蠢.笨(chǔn ) 飞掠.(lüè ) 鉴.赏(jiàn )C.怒.吼(nù ) 怅.然(chàng )旷.远(kuàng ) 刻.板(kè )D.契.合(qiè ) 驱遣.(qiǎn ) 享.受(xiǎng ) 拘泥.(nì )2.以下句子中没有语病的一项为哪一项( )A.在遭受强烈地震后,尼泊尔面临着饮用水、食品、帐篷等物资短缺,根底设施损坏严重,救援工作很难开展.B.社区"我为保护古井出份力〞活动彰显了这样的理念;"五水共治〞不只是政府的事,它还需要我们每一个市民积极参与.C.她工作能力强,担任初三(2 )班班长和校学生会主席两个重要岗位,屡次组织学校大型的文艺活动和体育比赛.D.不可否认,无论是岳飞、文天祥还是闻一多、朱自清,他们身上表达了我国传统的爱国情怀和民族气节是一脉相承的.3.以下句子组成语段顺序排列正确的一项为哪一项( )①这些经典作品,经过时间的淘汰与筛选,其中有着最|伟大的思想、最|丰富的内容、最|高尚的品格,是人类迄今为止所能到达的巅峰 .②一个人能够获得多大的能量,取得多高的成就,很大程度取决于这种循环往复的阅读.③阅读是一种循环往复的过程.④对于这些举世公认的中西社科、文学名著,我们自然要尽情揣摩,反复精读,把握其内涵与要旨.⑤这种循环往复,就是人们常说的精读.A.④②①③⑤B.③⑤①④②C.②③⑤①④D.③⑤①②④4.以下各句中,加点成语使用不恰当的一项为哪一项( )A.那旷远荒凉....的大漠,长河、孤烟、落日构成了一幅图画.B.山楂开始红了,像一个个怕羞的小姑娘,躲躲藏藏....露出半个脸儿.C.回到故土,见到亲人,在外漂泊多年的他终于忍俊不禁....,流下辛酸的泪水.D.富有创造力的人总是孜孜不倦....地汲取知识.5.以下各项判断与分析中,错误的一项为哪一项( )A."驱遣〞"摘录〞"接触〞"聚集〞这四个词的词性相同.B."驱遣想象〞"所见所闻〞"意境优美〞"原始社会〞这四个短语的结构类型各不相同.C."通过了这一道桥梁,读者才和作者会面.〞这句话的主干是"读者会面〞.D."假设死盯着文字而不能从文字看出一幅图画来,就感受不到这种愉快了.〞这句话是一个假设复句 . 6.填入以下句中横线处的词语,最|恰当的一项为哪一项( )(1 )一首|歌谣,________口头唱,________要刻呀,漆呀,把它保存在什么东西上.(2 )现在读到这两句,领会着作者的意境,想象中的眼界就因而________了.(3 )我们________文艺,最|大目的无非是接受美感的经验,得到人生的受用.A.虽然还拓展鉴赏B.不但还扩大鉴赏C.虽然但是扩大欣赏D.不但而且拓展欣赏7.以下词语书写全部正确的一项为哪一项( )A.汹涌大漠蠢笨畏缩B.白沫慌凉耀眼歌谣C.激昂忧惧记载既使D.宛如审察配合海鸥。

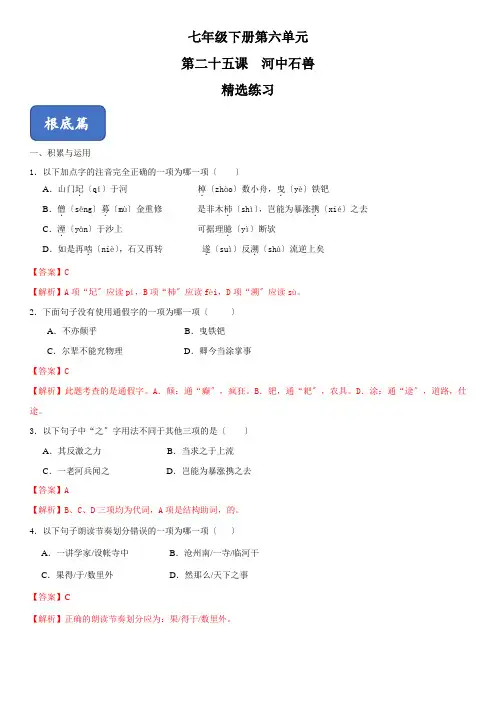

第24课河中石兽1.下列字形和加点字注音全部正确的一项是( )A.山门圮.于河(pǐ) 棹.数小舟(chuò) 据理意断B.曳.铁钯(zhuài) 暴涨.(zhǎng) 募金重修C.湮.于沙上(yān) 啮.沙为坎穴(niè) 沙性松浮D.倒掷.坎穴中(zhì) 溯.流逆上(shuò) 不亦癫乎2.下列句子中加点成语使用正确的一项是( )A.同学们经常向老师请教,这种不耻下问....的精神值得提倡。

B.小明和同学约好一起去看流星雨,8点钟小明不期而至....,准时到达了约定地点。

C.这个杀人犯被称作“地狱之手”,是当之无愧....的。

D.对于家长的反对态度,他不以为然....,认为自己的观点才是对的。

3.下列句子没有语病的一项是( )A.语文课程发扬和继承中华民族的优秀传统文化具有不可替代的优势。

B.《写字》教材进入中小学课堂,目的是为了提高中小学生的汉字书写。

C.《校车安全管理条例》的实施,可以更有效地避免发生校车交通安全事故。

D.能不能静下心来学习,是取得优异成绩的前提。

4.填在下面横线上的句子排列顺序最恰当的一项是( )一个真正的读者应具备基本的判断力和鉴赏力,能够辨识一本书的优劣,本能地拒斥劣书,倾心好书。

一旦你的灵魂足够丰富和深刻,你就会发现,你已经上升到了一种高度,不能容忍那些贫乏和浅薄的书了。

①当然,灵魂的品质是可以不断提高的,读好书也是提高的途径,二者之间有一种良性循环的关系。

②只要坚持这个标准,灵魂的品质对书的判断力就自然会同步得到提高。

③这种能力部分来自阅读经验,但更多地源自一个人灵魂的品质。

④重要的是一开始就给自己确立一个标准,每读一本书,一定要在精神上有收获,能够开启你的心智。

A.①③④②B.②①④③C.②④③①D.③①④②5.下面句子与画线句表意最相近的一项是( )汪国真的诗作曾点燃了一代人的青春梦想,他猝然长逝,怎不让人扼腕叹息?A.怎能让人扼腕叹息? B.难道能让人扼腕叹息?C.让人扼腕叹息。

第27课《河中石兽》同步练习一、基础知识1、给下列词语中的加点字注音。

棹数小舟( ) 曳铁耙( ) 是非木柿( ) 石必倒掷坎穴中( ) 如是再啮( ) 溯流逆上矣( )2.解释下列加点实词的意义。

①山门圮于河圮:②阅十余岁阅:③竟不可得竟:④不亦傎乎傎:⑤但知其一但:3.解释下列加点虚词的意义和用法。

①山门圮于河于:②求石兽于水中于:③如是再啮如:④如其言如:4.翻译下列句子。

(1)是非木柿,岂能为暴涨携之去7.(2)如其言果得于数里外。

5.试分析讲学家与老河兵“笑”的含义。

6.《河中石兽》这则故事告诉我们一个什么道理?从文中找出说明这个道理的原句。

7.对同一现象会产生不同的认识。

在生活中,像这样的现象太普遍了,请讲一个给大家听听。

二、同步解读①沧州南,一寺临河干。

山门圮于河,二石兽并沉焉。

阅十余岁,僧募金重修,求二石兽于水中,竟不可得。

以为顺流下矣,棹数小舟.曳铁耙,寻十余里,无迹。

②一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理,是非木柿,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙土,渐沉渐深耳,沿河求之,不亦傎乎?”众服为确论。

③一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。

盖石性坚重。

沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴,渐激渐深,至石之半石必倒掷坎穴中。

如是再啮,石又再转,转转不已,遂反溯流逆上矣。

求之下流。

固俱;求之地中,不更傎乎?”如其言果得于数里外。

④然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?8.解释下列各句中加点的词。

(1)求二石兽于水中(求: )(2)尔辈不能究物理(尔辈: )(3)啮沙为坎穴(啮: )(4)当求之于上流(当: )(5)固傎(固: )9.解释下列句中的“为”。

(1)众服为确论(2)岂能为暴涨携之去(3)必于石下迎水处啮沙为坎穴10.选出下列句子中的倒装句( )A.必于石下迎水处啮沙为坎穴。

D.求二石兽于水中。

C.山门圮于河。

24 河中石兽1.给下列加点的字注音。

山门圮于河( ) 棹数小舟( ) 曳铁钯( )为暴涨携之去( ) 是非木杮( ) 可据理臆断欤( )2.解释下列句中加点的词。

(1)沧州南一寺临河干________________________________________________________(2)山门圮于河______________________________________________________________(3)阅十余岁________________________________________________________________(4)但知其一________________________________________________________________(5)不亦颠乎________________________________________________________________(6)转转不已________________________________________________________________ 3.指出下列加点词的古义和今义。

(1)尔辈不能究物理古义:________________________ 今义:________________________(2)但知其一古义:________________________ 今义:________________________4.用“/”给下面的句子划分朗读停顿。

(划一处)(1)岂能为暴涨携之去(2)然则天下之事5.将下列句子翻译成现代汉语。

(1)是非木杮,岂能为暴涨携之去?(2)然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ (3)山门圮于河,二石兽并沉焉。

部编最新版七年级下册第24课《河中石兽》同步练习学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、选择题1.下面句子中加点词语解释有误的一项是()A.尔辈不能究.物理究:研究、探求B.山门圮.于河圮:倒塌C.阅.十余岁阅:经过,经历D.湮.于沙上湮:消失2.下面句子没有使用通假字的一项是()A.不亦颠乎B.曳铁钯C.尔辈不能究物理D.卿今当涂掌事。

3.下面句子中的“之”字与例句中的“之”字意义和用法相同的一项是( )例句:闻之笑曰A.一老河兵闻之.B.岂能为暴涨携之.去C.其反激之.力D.无丝竹之.乱耳。

4.用“/”给下面的语句划分节奏有误的一项是()A.沧州南/一寺/临河干B.岂能为/暴涨携/之去C.必于石下/迎水处啮沙/为坎穴D.果/得于/数里外5.下列句子中没有语病的一项是( )A.经调查,“8·12”天津港爆炸事故原因是瑞海公司违规经营、违规储存危险货物以及安全管理极其混乱造成的。

B.面对叙利亚小难民艾兰伏尸海滩的照片,使欧洲一些国家终于松口,允许更多难民入境。

C.磁州瓷器工艺精湛,具有高雅、时尚、个性的艺术享受,是一种观赏价值极高的艺术品。

D.屠呦呦用青蒿素治疗疟疾的研究,有效降低了疟疾患者的死亡率,为医学发展做出了卓越的贡献。

6.下列排序最合理...的一项是()鸡年春节已经过去,你还记得家家户户贴春联的情景吗?春联是对联的一种。

对联不仅是我国文学百花园中的一朵奇葩,而且是世界文学宝库的重要组成部分。

,,,。

让我们把中华民族传统文化的这朵奇葩奉献给世界,使其在世界文学宝库中熠熠生辉!①随着世界文化的融合和许多汉字学家的涌现,外国人也逐渐学会了用汉字来写对联②小小的对联融合了大文化③据历史记载,英国女王送了光绪皇帝一座自鸣钟,上面就刻有一副对联:“日月同明,报十二吉祥如意;天地合德,庆亿万富贵康宁”④它展现出汉民族语言得天独厚的优势A.①③④②B.①③②④C.①②③④D.②①③④二、文言文阅读阅读下面文章,完成小题。

人教版语文七年级上册第五单元第25课《河中石兽》同步练习第一部分:1 .本文选自________________ ,作者_______________ 是_______________ 人。

答案:《阅微草堂笔记》|纪旳|清朝解析:这种题目主要是靠学生对文学常识的识记。

2.给下列加点字注音:棹小舟_____________ 曳铁钯_____________ 湮____________ 啮_____________ 遡流___________ 臆断_____________答案:zh dQ y 曰丫珂ni e| s y i解析:注意“棹”的韵母是ao,不是uo,“啮”不要读成“齿”,“溯” 的声母是s,不是sh。

3•阅读理解全文后填空。

对于河中石兽的位置,寺僧判断其在___________ ,依据是_______ ;讲学家判断其在_______ ,理由是 _______ ;老水兵贝y判断其在_______ ,是因为________ 。

答案:河水的下游|顺流而下|埋没在河沙下|石性坚重,沙性松浮|河的上游I石性坚重,沙性松浮……遂反溯流逆上矣。

(意近即可)解析:读懂文章,可以根据课文内容填空。

每个自然段交代了一个观点。

4.解释下列句中加横线的词。

①山门圮于河②阅十余岁③曳铁钯___________④湮于沙上___________⑤一讲学家设帐寺中 ___________⑥如是再啮___________⑦沿河求之,不亦颠乎___________⑧如其言,果得于数里外 ______________答案:倒塌I多,余数I拖着I埋没I讲学,教书I侵蚀,冲刷I通“癫”,疯狂I依昭八、、解析:学生在翻译的时候要注意古今异义,如“讲学家”古意是讲学、教书的人,“如”在这里是依照、按照的意思。

其次还要注意通假字,“颠” 通“癫”,是疯狂的意思。

5.下面句中的“之”用法与其他三项不同的一项是()A.闻之笑曰B.当求之于上流C.一老河兵闻之D.其反激之力答案:D解析:A、B、C三项中的“之”均为代词,D项“之”为结构助词“的”。

6、理解下列句子中“为”的不同含义:①岂能为暴涨携之去?②众服为确论 _______________③必于石下迎水处啮沙为坎穴 _________________答案:被|认为|成为解析:(1)表示的是被动,指的是石兽怎么能被暴涨的河水所带走呢?(2)的意思是众人信服并认为是正确的言论。

(3)在这里离表示为坎穴形成的原理。

7、对下列句子翻译不当的一项是()A.寻十余里,无迹。

(寻找了十多里,也没有石兽的踪迹。

)B.众服为确论。

(众人佩服他的话,认为是正确的判断。

)C.如其言,果得于数里外。

(按照老水手的说法去找,果然找到石兽在几里外的上游。

)D.竟不可得。

(居然没有找到。

)答案:B解析:这句话的意思应为,众人信服他的话,认为是正确的判断。

8.用现代汉语翻译下列句子。

①阅十余岁,僧募金重修,求石兽于水中,竟不可得。

译文: _________________________________________________________________②尔辈不能究物理。

译文: ______________________________________________________________________ ③必于石下迎水处啮沙为坎穴译文: ______________________________________________________________________ ④如其言,果得于数里外。

译文: ______________________________________________________________________ 答案:①过了十多年,和尚们募集金钱重修寺庙,在河中寻找两个石兽,最终没找到。

②你们这些人不能推究事物的道理。

③一定在石头下面迎水的地方冲走沙子形成陷坑。

④依照他的话去寻找,果然在上游的几里外寻到了石兽。

解析:理解语句中重点词语的含义,注意补出省略句中省略的内容,按照现代汉语语言规则恰当表述即可。

9、翻译下列句子。

①尔辈不能究物理,是非木柿,岂能为暴涨携之去?②必于石下迎水处啮沙为坎穴。

③然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?答案:①你们这些人不能推究事物的道理。

这不是木片,怎么能被暴涨的洪水带走呢?②一定会在石头下面迎着水流的地方冲刷沙石形成坑洞。

③既然这样,天下的事情,只知道事物的其中一方面,而不知道它的另一方面的情况太多了,可以根据某个道理就去主观判断吗? 解析:(1)要注意“物理”是一个古今异义词,在这里表示的是事物的道理,“是”是代词,这的意思,“为”表示被动。

(2)“于”是在的意思,“啮”本意是咬,在这里是冲击的意思。

(3)“然则”是既然这样的意思,“其一”“其二”是古今异义,在这里表示其中一方,另一方面,最后一句是反问句要翻译出反问的语气出来。

10. 第二部分:(一)沧州南,一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。

阅十余岁,僧募金重修,求石兽于水中,竟不可得。

以为顺流下矣,棹数小舟,曳铁钯,寻十余里,无迹。

一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理,是非木杮,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。

沿河求之,不亦傎乎?”众服为确论。

一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。

盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴,渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。

如是再啮,石又再转,再转不已,遂反溯流逆上矣。

求之下流,固傎;求之地中,不更傎乎?”如其言,果得于数里外。

然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?1)解释下列句中加点的词①一寺临河干②竟不可得_______________③岂能为暴涨携之去_________________④遂反溯流逆上矣_________________答案:水边,河岸|终于,到底|指洪水|于是解析:要注重平时的积累,注意在具体的语境中去判断词语的意思如“暴涨”。

(2)用现代汉语翻译下列句子。

①山门圮于河,二石兽并沉焉。

译文: ______________________________________________________________________ ②求之地中,不更颠乎?译文: ______________________________________________________________________ 答案:①寺庙的大门倒塌在河中,两个石兽一起沉没在这条河里。

②在原地深处寻找它们,不是更疯狂吗?解析:理解语句中重点词语的含义,注意指示代词“之”的内容,兼词“焉” 是于此的意思。

按照现代汉语语言规则恰当表达。

(3)用自己的话写出下列代词指代的内容①一老河兵闻之,又笑曰……“之”指代____________________ ②求之下流,固傎;求之地中,不更傎乎? “之”指代_____________________答案:①指讲学家所说的话②代石兽解析:代词指代的内容一般从上文中可以得出结论,(1)中的“之”指的是前文中讲学家的话,(2)是文中一直要寻找的石兽。

(4)讲学家和老河兵都说到了“石性坚重,沙性松浮”,但他们对沉在河中的石兽作出的结论是完全不同的。

讲学家据此得出的最终结论是_____________ (A、尔辈不能究物理;B、是非木柿,岂能为暴涨携之去?C、湮于沙上,渐沉渐深耳;D、沿河求之,不亦颠乎?);老河兵的最终结论则为(A、水不能冲石;B、再转不已,遂反朔流逆上矣;C求之下流,固傎;D石必倒掷坎穴中)。

答案:CD解析:文章提到了三种观点,其中两个观点是两个人所提出的,可以根据其出现的具体段落进行推测。

(5)下列句中加点字的注音或解释,不正确的一项是()A.山门圮于河(倒塌) B •棹数小舟(划船)C、不亦颠乎(颠倒,即本末倒置) D .遂反溯流逆上矣(逆水流而上)答案:C解析:颠,在这里是一个通假字,通“癫”,疯狂。

(6)下列叙述不符合原文意思的一项是()A、一种见解是从石性和沙性角度作分析,认为应在石兽落水处寻找石兽B、一种见解是从水暴涨冲击石兽而走作分析,认为应该到河的下游去寻找石兽。

C、一种见解是从石性、沙性和水冲击角度作综合分析,认为应到兽落水的上游去寻石兽。

D、三种见解都是正确的,只不过实践更重要。

答案:D解析:只有老河兵的见解是正确的。

即“从石性、沙性和水冲击角度做综合分析,认为应到石兽落水的上游去寻找石兽”。

(7)讲学家是一个怎样的人?答: ________________________________________________________________________ 答案:讲学家是一个虽一知半解但好为人师,自视清高而轻视他人的人。

解析:本题考查对人物形象的分析能力。

“笑曰”“尔辈不能究物理”足显其一知半解而好为人师,自视清高而轻视他人。

(8)老河兵的判断为什么是正确的?答: ________________________________________________________________________ 答案:常年在河边劳动,了解水、沙、石等自然事物特性,把理论知识和多年经验结合起来分析。

既有理论又有实践,准确把握了三者的性质及相互关系。

解析:从老河兵的身份出发,从理论和实践的关系方面考虑作答。

(9)这个故事说明了一个什么道理?找出文中说明这个道理的原句。

道理:答案:许多自然现象的发生往往有着复杂的原因,我们不能只知其一,不知其二,仅仅根据自己的一知半解就根据常情作出主观的判断。

“然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?”解析:在分析文章所阐释的道理的时候,从文中最后一句议论可以看出作者的观点,再结合文章中所出现的三种观点得出什么事情不能只凭一知半解就做出主观判断。

(10)课文阐述的事理对我们平时的生活、学习有什么启示?答: ________________________________________________________________________ 答案:为我们指明了认识事物的方法和途径:不能片面地理解,而要全面深入地调查探究事物的特性;更不能主观臆断,而应当遵循客观事物的规律。

同时也诠释了生活学习中要注意理论联系实际,不可做空头理论家的哲理。

解析:把握文章主旨,认识到实践出真知的道理,明确对问题不能“据理臆断”,从而得到生活的启迪。

11. (二)揠苗助长宋人有闻其苗之不长而揠(揠,拔)之者,茫茫然归,谓其人(人,这里是指家人)曰:“今日病(病,累)矣!予(予,我)助(助,帮助)苗长矣!”其子趋而往视之,苗则槁(槁,枯萎)矣。