专题二 第1讲 读懂小说

- 格式:ppt

- 大小:1.03 MB

- 文档页数:46

文学类文本阅读小说阅读专题一:如何读懂小说——快速阅读,整体把握一、认识小说文体特征小说是文学的一大类别,是一种与诗歌、散文、戏剧并列的叙事性文学体裁,它以塑造人物形象为中心,综合运用语言艺术的各种表现手法,通过完整的故事情节和具体的环境描写,广泛地、形象生动地反映社会生活。

1.小说三要素无论什么样的小说,都必须具备的三个要素,就是人物、情节和环境。

小说都是重在写人物的,“文学即人学”,小说创作的中心任务就是要塑造栩栩如生的人物形象。

而塑造人物形象一般离不开完整的故事情节和一定的生活环境,所以人物、情节和环境是小说的三要素;塑造人物形象,安排故事情节,描写典型环境也就成了传统小说的基本艺术特征。

(1)小说中的人物小说中的人物,我们称为典型人物;这个人物是作者根据现实生活创作出来的,他不同于真人真事,“杂取种种,合成一个”,通过这样典型的人物形象反映生活,更集中、更有普遍的代表性。

(2)小说的故事情节小说主要是通过故事情节来展现人物性格、表现中心的。

故事来源于生活,但它通过整理、提炼和安排,就比现实生活中发生的真事更集中、更完整、更具有代表性。

(3)小说的环境小说的环境描写和人物的塑造与中心思想有极其重要的关系。

在环境描写中,社会环境是重点,它揭示了种种复杂的社会关系,如人物的身份、地位、成长的历史背景等等。

自然环境包括人物活动的地点、时间、季节、气候以及景物等等。

自然环境描写对表达人物的心情、渲染气氛具有重要作用。

二、快速阅读,整体把握考场阅读是一种快速的精阅读,与平时的浏览或慢品有区别。

它要求能用10分钟左右的时间把一篇千字文读两遍。

它是考生必须练就的本领,只有平时有意识地训练快速阅读,方能在考场上方寸不乱,成竹在胸。

快速阅读的目的是在做题前整体把握文章。

所谓整体阅读,就是能初步把握小说情节,初步认识人物形象,初步概括小说主题。

1.初步把握小说情节——时间+地点+人物+事情+(原因)小说本质上也是一种记叙文,可以按照记叙文阅读先明确记叙的对象、事件及其前因后果,把握事件“发生—经过—结果”的完整过程;也可以按小说情节的基本结构——开端、发展、高潮、结局——来把握。

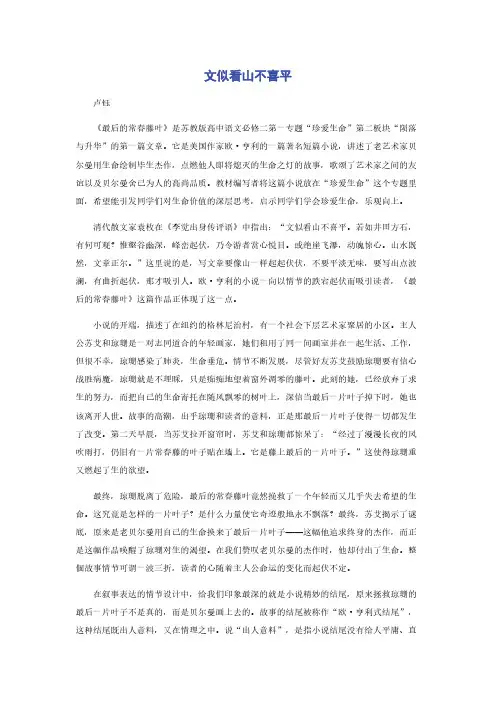

文似看山不喜平卢钰《最后的常春藤叶》是苏教版高中语文必修二第一专题“珍爱生命”第二板块“陨落与升华”的第一篇文章。

它是美国作家欧·亨利的一篇著名短篇小说,讲述了老艺术家贝尔曼用生命绘制毕生杰作,点燃他人即将熄灭的生命之灯的故事,歌颂了艺术家之间的友谊以及贝尔曼舍己为人的高尚品质。

教材编写者将这篇小说放在“珍爱生命”这个专题里面,希望能引发同学们对生命价值的深层思考,启示同学们学会珍爱生命,乐观向上。

清代散文家袁枚在《李觉出身传评语》中指出:“文似看山不喜平。

若如井田方石,有何可观?惟壑谷幽深,峰峦起伏,乃令游者赏心悦目。

或绝崖飞瀑,动魄惊心。

山水既然,文章正尔。

”这里说的是,写文章要像山一样起起伏伏,不要平淡无味,要写出点波澜,有曲折起伏,那才吸引人。

欧·亨利的小说一向以情节的跌宕起伏而吸引读者,《最后的常春藤叶》这篇作品正体现了这一点。

小说的开端,描述了在纽约的格林尼治村,有一个社会下层艺术家聚居的小区。

主人公苏艾和琼珊是一对志同道合的年轻画家,她们租用了同一间画室并在一起生活、工作,但很不幸,琼珊感染了肺炎,生命垂危。

情节不断发展,尽管好友苏艾鼓励琼珊要有信心战胜病魔,琼珊就是不理睬,只是痴痴地望着窗外凋零的藤叶。

此刻的她,已经放弃了求生的努力,而把自己的生命寄托在随风飘零的树叶上,深信当最后一片叶子掉下时,她也该离开人世。

故事的高潮,出乎琼珊和读者的意料,正是那最后一片叶子使得一切都发生了改变。

第二天早晨,当苏艾拉开窗帘时,苏艾和琼珊都惊呆了:“经过了漫漫长夜的风吹雨打,仍旧有一片常春藤的叶子贴在墙上。

它是藤上最后的一片叶子。

”这使得琼珊重又燃起了生的欲望。

最终,琼珊脱离了危险,最后的常春藤叶竟然挽救了一个年轻而又几乎失去希望的生命。

这究竟是怎样的一片叶子?是什么力量使它奇迹般地永不飘落?最终,苏艾揭示了谜底,原来是老贝尔曼用自己的生命换来了最后一片叶子——这幅他追求终身的杰作,而正是这幅作品唤醒了琼珊对生的渴望。

[学生用书P132]小说好读不好懂,这“不好懂”主要体现在对小说主题的把握上,且不说小说主题本身具有多元多义性、复杂模糊性,但就文本本身的表现,它不像散文的主题,作者可以在文中以直接议论、抒情句的形式表达出来。

小说的主题需要读者通过情节、环境、人物等感悟出来。

因此,解答小说的阅读题,要先认识小说的文体特征,了解高考小说选文特点,然后运用“四步法”读懂小说,本课就主要解决这三个方面的问题。

一、认识小说文体特征1.小说内涵小说是以刻画人物形象为中心,通过完整的故事情节和环境描写来反映社会生活的文学体裁。

人物、情节、环境是小说的三要素,反映社会生活就是小说的主题。

小说的文体特征由这样几个关键词构成:人物、情节、环境与主题。

高考小说阅读的命题也是围绕这几个关键词进行的。

2.小说三要素小说有三个要素:人物、情节、环境(自然环境和社会环境)。

⑴人物。

小说反映社会生活的主要手段是塑造人物形象。

小说中的人物,我们称为典型人物;这个人物是作者根据现实生活创作出来的,他不同于真人真事,而是“杂取种种,合成一个”,通过这样典型的人物形象反映生活,更集中、更有普遍的代表性。

小说塑造人物的手段可以是概括介绍,可以是具体的描写,可以写人物的外貌,也可以刻画人物的心理活动;既可以是人物的行动对话,也可以适当插入作者的议论;既可以正面起笔,也可以侧面烘托。

(2)情节。

小说主要是通过故事情节来展现人物性格、表现中心的。

故事来源于生活,但它通过整理、提炼和安排,就比现实生活中的真事更集中,更完整,更具代表性。

⑶环境。

小说的环境描写和人物的塑造与中心思想有极其重要的关系。

在环境描写中,社会环境是重点,它揭示了种种复杂的社会关系,如人物的身份、地位,成长的历史背景,等等。

自然环境包括人物活动的地点、时间、季节、气候以及景物等。

自然环境描写对表达人物的心情、渲染气氛都有作用。

二、了解高考小说选文特点通过近几年高考所选小说来看,1 000多字的微型小说(小小说)将是小说考查的重点对象。

文学类文本阅读小说专题二:分析故事情节(解析版)复习目标1、梳理故事情节,读懂其中包含的社会和哲理意义。

2、分析情节技巧和段落的特点与作用。

知识导图一、情节线索明线:由人物活动或事件发展所直接呈现出来的线索。

明线所叙述的人物故事容易集中突出。

暗线:由未直接描绘的人物活动或事件发展所间接呈现出来的线索。

暗线能够在更深更广的层面上揭示当时社会的各种矛盾或斗争的焦点,使故事情节的安排更加巧妙,使小说的矛盾和主题更加突出。

主线:以主人公为线索。

副线:以其他人物为线索。

二、情节结构1.传统小说模式(线性结构模式)模式解读基本模式开端—发展—高潮—结局。

完整模式前面还会有序幕,后面还会有尾声。

目前高考选文多为这样的结构模式。

摇摆式(“一波三折”式) 即通常所说的“一波三折”。

大多数小说的情节发展轨迹并不呈现为一条直线,不会很顺利地循着开端、发展、高潮、结局行进,往往会在发展或高潮处横生枝节,使情节发生波折,经历一定的波折后,再回到正轨。

这就出现了情节的摇摆。

情节的摇摆往往赋予小说更为摄人心魄的魅力。

“突转”式(“欧·亨利”式) 在结尾处,情节突然向相反方向转变,揭示真相,而这个真相通常都出人意料,但由于前面的情节早已埋下伏笔,所以一切又都在情理之中,从而增强小说情节的生动性。

2.特殊小说模式模式解读对话式以人物在特定场景中的富有个性的对话,构成作品的主体。

言为心声,这种形式便于突出人物的性格特征,使结构简洁明快。

采用对话的手法,直接切入生活的横断面,透视人物的精神世界,将他们各自所持生活态度的差异显示出来;在有限的篇幅内,折射出较丰富的思想。

“延迟”式作者竭力给故事、人物、心理的紧张设置障碍,又不使读者觉得希望完全破灭,在这种捉迷藏式的游戏中,一环扣一环,实现小说的结构张力。

意识流式以心理时间结构小说。

作者有意打破传统时间观念和传统心理小说的顺序,让人物在主观心理时间里任意变化来结构作品。

蒙太奇式也叫“镜头组合式”。

专题二文学类阅读高考命题分析选文特点体裁:近几年全国新高考卷文学类阅读选文以小说和散文为主,其中新高考Ⅰ卷均考查了小说,新高考Ⅱ卷则散文、小说兼有。

现代诗歌、戏剧尚未涉考。

文本形式:除2021年全国新高考Ⅱ卷以相互关联的“散文+小说”双文本的形式考查外, 其余均以单篇文本的形式考查。

题材:以红色革命题材、历史文化题材、社会主义建设题材为主要方向,反映了大的时代背景下人们的生活状态和思考动态,彰显了人物独特的生命体验,突显了红色文化、社会主义先进文化的特征,彰显了榜样的力量,具有较高的思想性和文艺性。

从作品的作者构成来看,选文偏好中国现当代的著名作家以及新锐作家。

篇幅:字数在1800~1900字之间。

设题特点题型:均为2道客观题和2道主观题。

考查内容:2道客观题多从微观角度分别考查对文章内容、艺术特色的分析鉴赏。

近两年全国新高考卷客观题的考查内容出现新变化,设问更灵活开放,更能体现因文设题的命题趋势。

例如2022年全国新高考Ⅰ卷的第6题与2023年全国新课标Ⅰ卷的第7题,前者综合考查小说的情节内容和艺术特色鉴赏,后者考查小说具体语句的情感分析,以客观题的形式考查主观题的内容, 考查容量大,涉及考点多。

此外,2022年全国新高考Ⅱ卷两题都是正向的,打破了以往文学类阅读客观题较少正向设题的模式,题目难度增大。

主观题多从宏观角度因文设题,注重对文本的理解和鉴赏,考查分析文本的文学形象、艺术手法、思想情感和语言等,考查点多是牵一发而动全身的焦点,或者是文本的鲜明突出之处;重视探究,注重读写结合,体现开放性,如2023年全国新课标Ⅰ卷最后一题考查了写文学短评的思路。

文学类阅读之小说阅读一、知识体系图解二、题型解法(1)略读,读懂故事读懂故事,是阅读小说的一个突破口,是欣赏小说艺术特点的基础,也是高考小说阅读的一个考查点。

命题者在为小说命题时,也必定以此为出发点,先从整体上设置一道考查理解文章内容的试题。

抓住故事,就是要把握事件从开端、发展、高潮到结局的完整过程,这是理清层次、概括主题的前提。

《初中小说高效课堂阅读教学专题讲座》阜阳十九中王洪飞中学语文新课程中,语文教材设置了相对集中的小说阅读主题单元“小说之林”,然而与我们教师的重视程度形成鲜明反差的是:学生普遍不喜欢小说阅读教学,阅读能力偏低,更谈不上什么高效阅读。

反差如此,不得不引起我们的重视和反思。

让小说阅读教学走进中学生,让他们摆脱对小说这种独特的文学样式的理解仍然停留在传统情景故事的层面上。

而让学生走进中学小说阅读教学“现场”,不让小说阅读教学内容泛化、反文学化、僵化,小说阅读教学之路任重而道远。

语文内涵为语言和文字,语言和文学。

文学作品是作者情感喷薄的载体,面对激情洋溢的文本,该如何引领学生“识路入情”,唤起师生(生生)之间的“交流对话”,进而纵深挖掘文本内涵,是我们每一位语文教师都面临的课题。

经过多年的教学比较、实践、研究,笔者认为“粗读”、“研读”、“品读”、“延读”、“回读“,有助于解决学生小说阅读中普遍存在的问题,有助于培养学生可持续发展能力,有助于促进学生人格发展,适应个体和社会发展需要。

下面是它的操作流程和策略:一、粗读所谓粗读就是教师引导学生站在一个高一点的位置上来客观感知课文,审视小说作者所叙述的故事情节。

在阅读过程中教师要让学生通过高屋建瓴的方式梳理出情节脉络,来学习字词,解题审题,理解层次和感知情节的起伏波澜,让学生对文章有一个完整的初步印象。

具体的实施策略是:1、熟读课文,扫除障碍。

“读书百遍,其义自现”。

阅读教学要以读为本,以读攻读,方可培养、积累语感。

在教学实践中,我一般要求学生在新课预习时初读小说两遍,第一遍了解小说叙述的故事,并且对主要人物形象有所了解,第二遍主要是利用工具书扫除障碍,这里的障碍既包括字词障碍,也包括一些关键句的疑难障碍。

学生在读的方式上可不拘一格,如默读、朗读、速读、小组竞读等。

一般而言,较长的作品可安排课下默读或者是课堂速读。

较短的作品则在课堂上阅读,同桌之间可以形成互动和交流。

专题讲解小说:1、小说塑造人物的方法正面描写:肖像描写、心理描写、行动描写、语言描写、细节描写侧面描写(间接描写) (环境描写衬托、对比等)2.小说中的环境描写及其作用社会环境作用:它揭示了各种复杂的社会关系,如人物的身份、地位、人物活动及其成长的历史背景等等。

自然环境作用:表现人物的身份、地位、性格、心情;渲染气氛等。

命题角度(一)故事情节的把握把握好故事情节,是读懂小说的关键,是欣赏小说艺术特点的基础,也是整体感知文章的起点。

命题者在为小说命题时,也必定以此为出发点,先从整体上设置理解文章内容的试题。

1.把握故事情节(1)三种题型:①用一句话或简明的语句概括故事情节;②文中共写了哪几件事,请依次加以概括;③概括小说的部分内容(包括指出开端、发展、高潮和结局四部分中的某一方面)。

(2)分析小说的故事情节,可以从以下几方面入手:①抓住场面;②寻找线索;③理清小说的结构。

(3)分析小说故事情节时要注意两点:①情节的发展变化是矛盾冲突发展的体现,分析小说的情节时必须抓住主要的矛盾冲突;②分析情节不是鉴赏小说的目的,而是手段,是为理解人物性格、把握小说主题服务的。

所以,在分析情节的过程中,要随时注意体会它对人物性格的形成及对揭示小说主题的作用。

2.鉴赏故事情节。

这类型的题目主要是围绕情节构思及其作用命题。

常见题型:1、文中写了XX情景在小说中起到什么作用?2、某事物、人物在小说中有什么作用?解题思路:内容作用+结构作用:内容上作用:(手法+内容)1、交代人物活动的环境。

2、刻画人物性格。

3、表现主旨或深化主题。

结构上作用:1、设置悬念,引起读者阅读的兴趣。

(采用倒叙)2、为后面的情节发展作铺垫。

3、首尾呼应,使结构紧密、完整。

4、推动情节发展。

5、起线索作用。

6、埋下伏笔。

答题方向:XX情节(事物)在文中有……作用(结构),突出了……,表现了…… (内容)。

命题角度(二)人物形象的揣摩:常见题型:1、结合全文,简要分析人物形象。