语文粤教版唐宋散文选读巩固提升案:第三单元 12 寄欧阳舍人书巩固提升案

- 格式:doc

- 大小:136.00 KB

- 文档页数:7

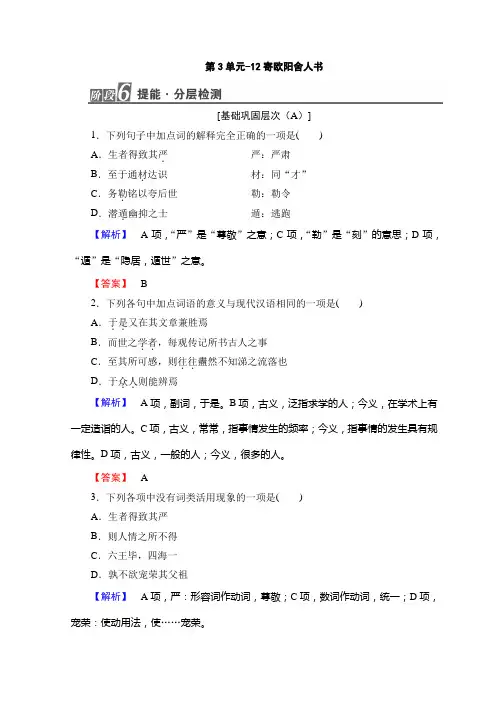

第3单元-12寄欧阳舍人书[基础巩固层次(A)]1.下列句子中加点词的解释完全正确的一项是()A.生者得致其严.严:严肃B.至于通材.达识材:同“才”C.务勒.铭以夸后世勒:勒令D.潜遁.幽抑之士遁:逃跑【解析】A项,“严”是“尊敬”之意;C项,“勒”是“刻”的意思;D项,“遁”是“隐居,遁世”之意。

【答案】 B2.下列各句中加点词语的意义与现代汉语相同的一项是()A.于是..又在其文章兼胜焉B.而世之学者..,每观传记所书古人之事C.至其所可感,则往往..衋然不知涕之流落也D.于众人..则能辨焉【解析】A项,副词,于是。

B项,古义,泛指求学的人;今义,在学术上有一定造诣的人。

C项,古义,常常,指事情发生的频率;今义,指事情的发生具有规律性。

D项,古义,一般的人;今义,很多的人。

【答案】 A3.下列各项中没有词类活用现象的一项是()A.生者得致其严B.则人情之所不得C.六王毕,四海一D.孰不欲宠荣其父祖【解析】A项,严:形容词作动词,尊敬;C项,数词作动词,统一;D项,宠荣:使动用法,使……宠荣。

【答案】 B4.下列各句不属于宾语前置的一项是()A.而善人喜于见传B.惧后世之不知C.非近乎史,其将安近D.则人情之所不得【解析】A项,是被动句;B项,是“不知后世”;C项,是“近安”;D项,是“不得人情”。

【答案】 A[阅读提升层次(B)]阅读下面的文字,完成5~8题。

贺进士..王参元失火书柳宗元得杨八书,知足下遇火灾,家无余储。

仆始闻而骇,中而疑,终乃大喜,盖将吊..而更以贺也。

道远言略,犹未能究知其状。

若果荡焉泯焉而悉无有,乃吾所以尤贺者也。

足下勤奉养,乐朝夕,惟恬安无事是望也。

今乃有焚炀赫烈之虞,以震骇左右,而脂膏滫瀡之具,或以不给,吾是以始而骇也。

凡人之言皆曰:“盈虚倚伏①”。

去来之不可常。

或将大有为焉,乃始厄困震悸,于是有水火之孽,有群小之愠,劳苦变动,而后能光明,古之人皆然。

斯道辽阔诞漫。

姓名,年级:时间:第12课 寄欧阳舍人书1.通假字(1)则必铭而见.之 同“现",显现,表彰。

(2)至于通材.达识 同“才”,才学,才能。

(3)非畜.道德而能文章者 同“蓄",积蓄,富于。

(4)恶人无有所纪.同“记",记录,记载。

2.古今异义(1)于众人..则能辨焉。

古义:一般的人。

今义:大家;许多人。

(2)而世之学者..。

古义:求学的人。

今义:在学术上有一定成就的人。

(3)则勇于自立..。

古义:建立功业。

今义:不依赖别人,靠自己的劳动而生活.3。

一词多义(1)铭错误!(2)一错误!(3)书⎩⎨⎧ 寄欧阳舍人书.:名词,书信,书.其恶焉,则人情之所不得:动词写(4)乎错误!(5)恶错误!4.词类活用(1)则必铭.而见之:名词作动词,写铭文。

(2)非畜道德而能文章..者:名词作动词,写文章。

(3)则不受而铭.之:为动用法,为……写铭文。

(4)而先生显.之:使动用法,使……显耀,表彰。

(5)孰不欲宠荣..其父祖:使动用法,使……获得荣耀。

(6)敢不承教而加详.焉:形容词作动词,详细考证。

5。

文言句式(1)则与铭乎何有:宾语前置句,“何有”应为“有何”。

(2)其将安近:宾语前置句,“安近”应为“近安"。

(3)立言者既莫之拒而不为:宾语前置句,“莫之拒”应为“莫拒之”。

(4)其谁不有望于世:介宾短语后置句,“于世”应在“有望”前.(5)苟托之非人:省略句,“之”后省略介词“于”。

一、结构图解二、中心主旨本文借感谢欧阳修给自己先大父写墓志铭,提出了撰写铭志的两字原则——“公"和“是”,阐述了“道德”、“文章”之于儒者修养的重要性,并批评了当时阿谀墓中人的不良风气。

本文是曾巩写给欧阳修的一封答谢信,但全文的主旨是否仅是对欧阳修的感谢?还包含哪些意思?答:___________________________________________________________________ _____答案本文虽为一封答谢信,但也并非是一味感谢,而是借感谢欧阳修给自己的祖父写墓志铭为切入点,赞扬了欧阳修高尚的道德和卓越的文才,阐述了“道德”、“文章"之于儒者修养的重要性。

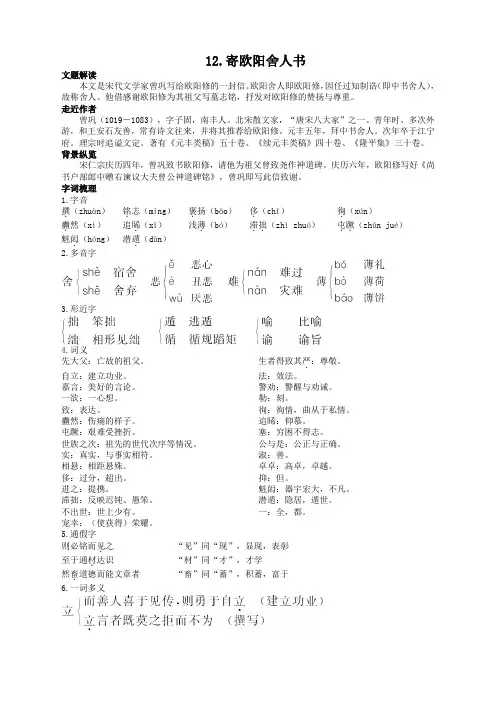

12.寄欧阳舍人书文题解读本文是宋代文学家曾巩写给欧阳修的一封信。

欧阳舍人即欧阳修,因任过知制诰(即中书舍人),故称舍人。

他借感谢欧阳修为其祖父写墓志铭,抒发对欧阳修的赞扬与尊重。

走近作者曾巩(1019-1083),字子固,南丰人。

北宋散文家,“唐宋八大家”之一。

青年时,多次外游,和王安石友善,常有诗文往来,并将其推荐给欧阳修。

元丰五年,拜中书舍人。

次年卒于江宁府。

理宗时追谥文定。

著有《元丰类稿》五十卷、《续元丰类稿》四十卷、《隆平集》三十卷。

背景纵览宋仁宗庆历四年,曾巩致书欧阳修,请他为祖父曾致尧作神道碑。

庆历六年,欧阳修写好《尚书户部郎中赠右谏议大夫曾公神道碑铭》,曾巩即写此信致谢。

字词梳理1.字音撰.(zhuàn)铭.志(míng)褒.扬(bāo)侈.(chǐ)徇.(xún)衋.然(xì)追睎.(xī)浅薄.(bó)滞拙..(zhūn jué)..(zhì zhuó)屯蹶魁闳.(hóng)潜遁.(dùn)2.多音字3.形近字4.词义先大父:亡故的祖父。

生者得致其严.:尊敬。

自立:建立功业。

法:效法。

嘉言:美好的言论。

警劝:警醒与劝诫。

一欲:一心想。

勒:刻。

致:表达。

徇:徇情,曲从于私情。

衋然:伤痛的样子。

追睎:仰慕。

屯蹶:艰难受挫折。

塞:穷困不得志。

世族之次:祖先的世代次序等情况。

公与是:公正与正确。

实:真实,与事实相符。

淑:善。

相悬:相距悬殊。

卓卓:高卓,卓越。

侈:过分,超出。

抑:但。

进之:提携。

魁闳:器宇宏大,不凡。

滞拙:反映迟钝、愚笨。

潜遁:隐居,遁世。

不出世:世上少有。

一:全,都。

宠幸:(使获得)荣耀。

5.通假字则必铭而见.之“见”同“现”,显现,表彰至于通材.达识“材”同“才”,才学然畜.道德而能文章者“畜”同“蓄”,积蓄,富于6.一词多义7.词类活用惧后世之不知,则必铭.而见之 名词用作动词,刻墓铭 孰不欲宠荣..其父祖 形容词使动用法,(使获得)荣耀 8.古今异义而善人喜于见传,则勇于自立..古义:建立功业 今义:不依赖别人,靠自己的劳动而生活。

寄欧阳舍人书【教学目标】1.知识与能力:了解作者及相关写作背景,了解古代文人书信格式,理解书信内容。

2.过程与方法:通过课文研讨,理解本文写作思路,学习并运用“起承转合” 的议论结构。

3.情感与价值观:体会作者心情,培养对友谊的珍视和对长辈的尊重,培养学生独立分析问题的能力。

【教学重点难点】1、重点:理解本文写作思路,学习并运用“起承转合” 的议论结构。

2、难点:理解感悟作者文中对“文以载道”的主张及对“德文章兼胜”道的赞许与追求【教学课时】1课时【教学过程】一、导入新课:关于墓志铭的知识介绍二、温故知新:回顾古代文人书信格式和信题特点三、写作背景介绍四、梳理文本内容:第1段:记叙写信的缘起,以及铭志的警世作用。

第2段:阐述近世铭志不能行世而传后之故。

第3段:强调“立言者”必须是“蓄道德而能文章者”。

第4、5段:盛赞欧阳修的贤能和深谢欧阳修赐铭之恩。

五、文脉探究:1.本文实为写给欧阳修的一封感谢信,但却用了相当的篇幅围绕墓志铭的功用和写作展开论述。

这样写的目的是什么?2.“潜遁幽抑之士,其谁不有望于世?善谁不为?而恶谁不愧以惧?为人之父祖者,孰不欲教其子孙?为人之子孙者,孰不欲宠荣其父祖?此数美者,一归于先生。

”连用五个反问句有何作用?最后一句“一”字的好处是什么?3.文章是怎样将对欧阳修的赞誉与庆幸自己祖先有机结合在一起的?4.如何理解作者关于墓志铭的产生和演变的分析?六、技法借鉴:1、本文运用“起承转合”的结构进行阐述,说理严谨,从写信缘起——议论志铭——传世志铭的关键——盛赞欧阳修——深谢欧阳修,内容环环相扣,如行云流水。

2、随堂练笔运用起承转合的议论结构,写一篇简短议论文,展现层层说理的特点。

字数200字以上。

七、写作素材积累:课内素材开发:这是一篇独具特色的感谢信,它没有平常的客套,也没有空泛的溢美之辞。

而是通过对铭志作用及流传条件的分析,来述说“立言”的社会意义,阐发“文以载道”的主张,表达了对道德文章兼胜的赞许与追求。

第十二课寄欧阳舍人书潮安县磷溪中学曾燕美一、作者曾巩简介曾巩(1019-1083),字子固。

北宋散文家,“唐宋八大家”之一。

曾巩的思想属儒学体系,他赞同孔孟的哲学观点,强调“仁”和“致诚”,认为只要按照“中庸之道”虚心自省、正诚修身就能认识世界和主宰世界。

曾巩的文章对后世的影响也很大。

南宋朱熹“爱其词严而理正,居尝诵习”。

明代唐宋派散文家王慎中、唐顺之、茅坤、归有光,清代的桐城派方苞、刘大槐、姚鼐和钱鲁斯等人都把他的文章奉为圭臬。

曾巩出自欧阳修门下,完全接受了欧阳修先道而后文的古文创作主张,而且比欧阳修更着重于道。

因此,曾巩的散文在八大家中是情致和文采都较少的一家。

但曾文长于议论,他的政论文,语言质朴,立论精辟,说理曲折尽意。

如《寄欧阳舍人书》、《上蔡学士书》、《赠黎安二生序》、《王平甫文集序》等都纡徐委备,近似欧阳修文。

记叙文亦常多议论,如《宜黄县县学记》、《墨池记》都于记叙中纵谈古今。

曾巩亦能诗,今存诗400余首,以七绝成就较高,但为文所掩,不大受人重视。

二、写作背景:曾巩十分仰慕欧阳修的道德文章,曾把他与唐代的韩愈相提并论,从二十岁起就与欧阳修建立了亲密的过从关系。

宋仁宗庆历六年(1046)夏,曾巩写信请欧阳修为已故的祖父曾致尧作一篇墓碑铭。

庆历六年,欧阳修写好《尚书户部郎中赠右谏议大夫曾公神道碑铭》,曾巩即写此信致谢。

这封信作于庆历七年,作者29岁。

三、关于墓志铭我国古时候,人死了之后,为防备死者的墓穴遭遇变迁,后人不知为谁氏之墓,故书死者姓名、爵位及生平事迹刻于石上,平放于棺椁之前一起埋于圹穴之中,使日后发现者有所稽考。

这种特殊形式的文体称之谓墓志铭。

墓志铭起始于魏晋。

后来刻于方形石上,合之以盖,北魏以来,方形墓志已成为定制。

不过这种下底上盖的墓志绝大多数是统治阶级士大夫专用,一般平民百姓是不用的。

墓志铭包括志和铭两个部分。

志文为传,多以散文形式记述死者生平。

铭语似诗,主要是些对死者的颂扬和悼念之辞,通常是以四字一句的韵文组成,也有五言、七言不等。

一、基础考查1.下列加点字注音和字形都正确的一项是()A.追睎.(xī)有所憾.(ɡǎn)嘉.言(jiā)B.褒.扬(bāo) 铭.而见之(luò) 议之不询.(xùn)C.衋.然(xì) 滞绌.(zhuō) 屯蹶.否塞(jué)D.魁闳.(hónɡ) 宠.幸(chǒnɡ) 潜遁.幽抑(dùn)解析:选D。

A项,“憾”读“hàn”;B项,“铭”读“míng”;“询”应为“徇”;C项,“绌”应为“拙”。

2.下列句子中加点词的解释完全正确的一项是()A.生者得致其严.严:严肃B.至于通材.达识材:同“才”C.务勒.铭以夸后世勒:勒令D.潜遁.幽抑之士遁:逃跑解析:选B。

A项,严:尊敬;C项,勒:刻;D项,遁:隐居,遁世。

3.下列各项中没有词类活用现象的一项是()A.生者得致其严B.则人情之所不得C.六王毕,四海一D.孰不欲宠荣其父祖解析:选B。

A项,严:形容词作动词,尊敬;C项,一:数词作动词,统一;D项,宠荣:使动用法,使……宠荣。

4.下列各句不.属于宾语前置的一项是()A.而善人喜于见传B.立言者既莫之拒而不为C.非近乎史,其将安近D.则人情之所不得解析:选A。

A.是被动句;B.是“莫拒之”;C.是“近安”;D.是“不得人情”。

二、阅读理解(一)阅读下面的文言文,完成5~8题。

去秋人还,蒙.赐书及所撰先大父墓碑铭,反复观诵,感与惭并。

夫铭志之著于世,义近于史,而亦有与史异者。

盖史之.于善恶无所不书;而铭者,盖古之人有功德、材行、志义之美者,惧后世之不知,则必铭而见之。

或纳于庙,或存于墓,一也。

苟.其人之恶,则与铭乎何有?此其所以与史异也。

其辞之作,所以使死者无有所憾,生者得致其严。

而善人喜于见传,则勇于自立;恶人无有所纪,则以愧而惧。

至于通材达识,义烈节士,嘉言善状,皆见..于篇,则足为后法。

警劝之道.,非近乎史,其将安近?及.世之衰,为人之子孙者,一欲褒扬其.亲而不本乎理。

◆12 寄欧阳舍人书本文借感谢欧阳修给自己祖父写墓志铭为切入点,论述了墓志铭的作用及后来流于不实的原因,指出作好墓志铭应具备的条件,赞扬了欧阳修为他祖父所作墓志铭的“公与是”,并对欧阳修的道德文章深表钦佩。

想 念常常会无端地想念一些人。

想起一些人时,总感觉自己的生命是切成一段段的,每一段都和一些人联在一起。

没有这些人,生命似乎就苍白贫乏,没有着落。

但也不单是朋友,一些不是朋友而不得不与他们发生联系的人,甚至一些憎恨的人,也常常要想起他们,所以,生命便可以分解成这样:一些被你所爱的人分去了;一些被你恨的人分去了;一些被你无所谓爱或恨的人分去了。

你的生命被这三种人分解去了。

你在漫长的岁月里想念他们,因此你觉得自己的生命实在而丰足。

幽幽的想念不为人知,带着往昔的感情色彩,或爱或恨或浓或淡或长或短。

当你想念着一个人时,便觉得在极深极深的心底,有一些莫名的颤动,若隐若现,欲升还沉,你想紧紧地抓住他们,但他们稍纵即逝。

当你想念滑过你生命的那些人时,所有的爱憎都蒙上一层淡淡的晕光。

透过晕光,你再看他们,爱和憎都化做一种体验生命的深广的欣慰了。

荷尽已无擎雨盖,菊残犹有傲霜枝。

——苏轼《赠刘景文》 赏读:荷花衰败,那高擎如伞的荷叶也随之枯萎;可菊花凋谢,却还留下了在严霜中傲然挺立的枝桠。

诗句以荷衬菊,表达了对友人高尚情操的仰慕钦佩之情。

富贵不淫贫贱乐,男儿到此是豪雄。

——宋·程颢 赏读:不为富贵所迷惑而安于贫贱,男子汉能达到这一境界才称得上英雄豪杰。

今赋予其新的含义,形容志士仁人不谋名利的高尚品质。

高山仰止,景行行止。

——《诗经》 赏读:品德像山一样崇高的人,就会有人敬仰他;行为光明正大的人,就会有人效法他。

宁可枝头抱香死,何曾吹落北风中。

——《南宋·郑思肖》 赏读:菊花宁愿枯死枝头,决不被北风吹落。

运用托物言志的手法,表达了诗人自己的如菊情怀。

作者视窗“唐宋八大家”之一——曾巩曾巩出自欧阳修门下,完全接受了欧阳修先道而后文的古文创作主张,而且比欧阳修更着重于道。

第3单元-12寄欧阳舍人书李仕才[基础巩固层次(A)]1.下列句子中加点词的解释完全正确的一项是( )A.生者得致其严.严:严肃B.至于通材.达识材:同“才”C.务勒.铭以夸后世勒:勒令D.潜遁.幽抑之士遁:逃跑【解析】A项,“严”是“尊敬”之意;C项,“勒”是“刻”的意思;D项,“遁”是“隐居,遁世”之意。

【答案】 B2.下列各句中加点词语的意义与现代汉语相同的一项是( )A.于是..又在其文章兼胜焉B.而世之学者..,每观传记所书古人之事C.至其所可感,则往往..衋然不知涕之流落也D.于众人..则能辨焉【解析】A项,副词,于是。

B项,古义,泛指求学的人;今义,在学术上有一定造诣的人。

C项,古义,常常,指事情发生的频率;今义,指事情的发生具有规律性。

D项,古义,一般的人;今义,很多的人。

【答案】 A3.下列各项中没有词类活用现象的一项是( )A.生者得致其严B.则人情之所不得C.六王毕,四海一D.孰不欲宠荣其父祖【解析】A项,严:形容词作动词,尊敬;C项,数词作动词,统一;D项,宠荣:使动用法,使……宠荣。

【答案】 B4.下列各句不属于宾语前置的一项是( )A.而善人喜于见传B.惧后世之不知C.非近乎史,其将安近D.则人情之所不得【解析】A项,是被动句;B项,是“不知后世”;C项,是“近安”;D项,是“不得人情”。

【答案】 A[阅读提升层次(B)]阅读下面的文字,完成5~8题。

贺进士..王参元失火书柳宗元得杨八书,知足下..遇火灾,家无余储。

仆始闻而骇,中而疑,终乃大喜,盖将吊而更以贺也。

道远言略,犹未能究知其状。

若果荡焉泯焉而悉无有,乃吾所以尤贺者也。

足下勤奉养,乐朝夕,惟恬安无事是望也。

今乃有焚炀赫烈之虞,以震骇左右,而脂膏滫瀡之具,或以不给,吾是以始而骇也。

凡人之言皆曰:“盈虚倚伏①”。

去来之不可常。

或将大有为焉,乃始厄困震悸,于是有水火之孽,有群小之愠,劳苦变动,而后能光明,古之人皆然。

第12课寄欧阳舍人书哎!考官所掌握的果真是优质的考试标准吗?为什么长时间不进行改革呢?何况像曾巩这样的学业水平,他的优秀文章,本已达到雄伟杰出的境界,一般文章,也合乎考试标准;但考官淘汰了他,真是奇怪啊!然而曾巩没有指责同考的录取者,不怪罪于考官,把回家乡攻读的想法告诉我,想继续拓展自己学识并坚守原有特色。

我起初惊叹他的文章,现在又赞叹他志向豪壮。

正如农夫不责怪灾年收成不好而依然勤奋地开荒播种,那些水旱之灾危害也就不存在了;如果能像这样有所收获,那岂不是能得到很多吗?)(欧阳修《送曾巩秀才序》关于曾巩的散文,前人因为各自的审美情趣不同,或称古雅平实,或称自然淳朴,或称从容柔婉,或称严谨醇正。

所谓“文如其人”。

其文意在于达到“明圣人之心”,因此思想深沉,感情凝练,很少用炽热奔放的言辞表达感情思想,而是以朴实典重的言语来蕴含自己内在的深意。

而我认为曾巩之散文处处都透露出平正雅洁、柔婉幽深之美。

一门五胞亲兄弟,同年同日中进士曾巩一共弟兄五个,还有九个妹妹。

他是老大。

在他的带动下,弟兄们努力学习,刻苦钻研,准备积极应试。

没想到头一年就名落孙山。

以后连续好几年都未考中进士。

他的家乡有个不喜欢曾家子弟的秀才,就做了一首诗揶揄曾巩。

诗曰:“三年一度科场开,落杀曾家两秀才。

恰似梁间双燕子,一双飞去一双来。

”曾巩对此毫不介意,也不灰心,他每天带领诸弟学习不止,每发现哪个弟弟稍有懈怠或放松学习,他就批评教育,多方鼓励。

由于他的以身作则,弟兄们学习都刻苦认真,常常五更起床,废寝忘食,冬夏不辍。

果不然,功夫不负有心人,他们的学习成绩都有了长足的进步。

嘉祐(1056—1063)初年,曾家弟兄五人都取得了上京参加省试的资格。

临行前,曾巩弟兄五人一同来到上堂屋,向曾母拜别。

曾母感叹地对他们说:“你们五个人当中,只要有一个人能金榜题名,我就心满意足了!”谁也没有料到,张榜那日,曾巩弟兄五人都榜上有名,而且名次都在前茅。

一门五胞亲兄弟,同年同月同日中进士,一时传为佳话。

第12课寄欧阳舍人书哎!考官所掌握的果真是优质的考试标准吗?为什么长时间不进行改革呢?何况像曾巩这样的学业水平,他的优秀文章,本已达到雄伟杰出的境界,一般文章,也合乎考试标准;但考官淘汰了他,真是奇怪啊!然而曾巩没有指责同考的录取者,不怪罪于考官,把回家乡攻读的想法告诉我,想继续拓展自己学识并坚守原有特色。

我起初惊叹他的文章,现在又赞叹他志向豪壮。

正如农夫不责怪灾年收成不好而依然勤奋地开荒播种,那些水旱之灾危害也就不存在了;如果能像这样有所收获,那岂不是能得到很多吗?(欧阳修《送曾巩秀才序》)美字体长恨人心不如水,等闲平地起波澜。

赏美文感受曾巩散文之美曾巩不是为文而文的文学家,但他见之于世,主要是他的散文。

虽然在当今,曾巩之散文并不如东坡、欧公的受人称誉。

但其文在当时曾一度仅次于欧公,在后代被列为“唐宋八大家”之一.王安石说:“曾子文章众无有,水之汉江星之斗.”能享其盛名,巩之文章必定有其独特之美。

关于曾巩的散文,前人因为各自的审美情趣不同,或称古雅平实,或称自然淳朴,或称从容柔婉,或称严谨醇正。

所谓“文如其人”.其文意在于达到“明圣人之心",因此思想深沉,感情凝练,很少用炽热奔放的言辞表达感情思想,而是以朴实典重的言语来蕴含自己内在的深意.而我认为曾巩之散文处处都透露出平正雅洁、柔婉幽深之美.曾巩之文章不同于欧阳修的流畅婉转、兴致勃发、文思如涌,也不同于王安石的感情激荡,更不同于苏东坡的汪洋恣肆、一泻千里,而是锋藏不露,敛气蓄势于纡徐婉曲之中.行文从容不迫,节奏舒缓,平平说去,层层推进。

感情敦厚,蕴气于内,给人以层次跌转、婉转缜密之美感.如《寄欧阳舍人书》也是一篇结构纡徐婉曲的文章。

文章虽然开头直入其事,得欧阳公为祖父所作墓碑铭。

按理,应该直接表示感谢之情。

可是,作者却从“反复观诵,感与惭并”引发出一大段议论来,大谈铭志与史传的异同。

又指出“世之衰”,“铭始不实”.这段议论看起来似乎与感谢之主题无关,其实是为了引出“世之衰”,“铭始不实”的原因是“托之非人,书之非公与是”,这样突出了欧阳修所写的墓碑铭的重要价值,实是敛气蓄势,为下文颂扬欧阳修作铭之功德作铺垫。

姓名,年级:时间:12 寄欧阳舍人书城南曾巩雨过横塘水满堤,乱山高下路东西.一番桃李花开尽,惟有青青草色齐。

【赏析】诗人在春末夏初、大雨之后,看到城南一幅特有景象:水塘由干枯变得丰满,由死寂变得活跃,河水涨满,活力四溢,平时不怎么引人注意的峰峦忽然错乱纷出,扑面而来,争高竞秀,生机蓬勃,而那些小草,更是不甘寂寞,挺身而出,抖擞振作,秀色警人,只有桃李之花经不住急雨的袭击,香消玉殒,狼藉满地,不免可惜.诗人想:自然是公平的,万物都有其各自的舞台,至于什么时候突显特出,什么时候销声匿迹,自有公理。

横塘不会一成不变,河水不会低沉依旧,山峦不能尽占青睐,桃李不能灼灼不谢,小草不会永远沉寂。

诗人以富于哲理的胸怀表达了世界万物各自都有自己的兴衰。

【思考】这首小诗表面上在写雨后城南的景象,实则蕴含一定的哲理。

这哲理是什么?【提示】画线部分为思考答案.[作者卡片]见《道山亭记》一文此栏目。

[写作背景]曾巩十分仰慕欧阳修的道德文章,曾把他与唐代的韩愈相提并论,从二十岁起就与欧阳修建立了亲密的过从关系。

公元1046年(宋仁宗庆历六年)夏,曾巩写信请欧阳修为已故的祖父曾致尧作一篇墓碑铭。

当年,欧阳修写好《尚书户部郎中赠右谏议大夫曾公神道碑铭》,曾巩即写此信致谢。

这封信作于公元1047年(庆历七年),作者29岁。

一、字音撰.(zhuàn)衋.然(xì)追睎.(xī)滞拙..(zhì)(zhuō)屯蹶..(kuí)(hónɡ)..(zhūn)(jué)魁闳二、通假字①则必铭而见.之见,同“现",显现,表彰②至于通材.达识材,同“才”,才学③然畜.道德而能文章者畜,同“蓄",积蓄,富于三、一词多义(1)务错误!(2)一错误!(3)见错误!(4)得错误!(5)严错误!四、词类活用①则必铭.而见之名词作动词,写铭文②生者得致其严.形容词作动词,尊重③则足为后法.名词作动词,效仿④非畜道德而能文章..者无以为也名词作动词,写文章⑤或纳于庙,或存于墓,一.也数词作形容词,相同、一样⑥先祖之屯蹶否塞以死,而先生显.之使动用法,使……显⑦孰不欲宠荣..其父祖使动用法,使……宠荣五、古今异义①而善人喜于见传,则勇于自立..古义:建立功业。

2019-2020学年粤教版选修《唐宋散文选读》寄欧阳舍人书学案(时间:40分钟,分值:50分)一、基础巩固(20分)1.对下列加点词语解释不正确的一项是(3分)( )A.则勇于自立..自立:建立功业B.后之作铭者,常观.其人观:了解,考察C.有意奸而外淑.淑:温柔D.而先生进.之进:提携解析:选C C项,淑:善。

2.下列加点词同例句活用类型不相同的一项是(3分)( )例句:则不受而铭.之A.无所不书.B.则足为后法.C.此数美.者D.身.衣口食,且免求人解析:选C A、B、D三项与例句都是名词作动词。

例句,铭:写铭文;A项,书:记载,书写;B项,法:效法;D项,身:身上穿的。

C项,美:形容词作名词,美德。

3.下列加点词的意义和用法完全相同的一组是(3分)( )A.①有情善而.迹非②有意奸而.外淑B.①其.谁不有望于世②孰不欲教其.子孙C.①感与.惭并②玉斗一双,欲与.亚父D.①惧后世之.不知②为人之.子孙者解析:选A A项,①②均为连词,表转折;B项,①副词,放在句首,译为“难道”,表反问;②代词,自己的;C项,①连词,和;②动词,给予;D项,①助词,取消句子独立性;②结构助词,的。

4.下列各句中加点词与现代汉语意义相同的一项是(3分)( )A.则勇于自立..通材达识..B.至于C.而世之学者..者..D.非畜道德而能文章解析:选B A项,“自立”古义是建立功业;C项,“学者”古义是求学的人;D项,“文章”古义是写文章。

5.把下面的句子翻译成现代汉语。

(8分)(1)非畜道德而能文章者无以为也。

(3分)译文:__________________________________________________________________ ________________________________________________________________________(2)而世之学者,每观传记所书古人之事,至其所可感,则往往衋然不知涕之流落也,况其子孙也哉?况巩也哉?(5分)译文:___________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 答案:(1)不是有很高的道德修养而又善于写文章的人,不能担负这一工作。

第12课 寄欧阳舍人书1.通假字(1)则必铭而见.之 同“现”,显现,表彰。

(2)至于通材.达识 同“才”,才学,才能。

(3)非畜.道德而能文章者 同“蓄”,积蓄,富于。

(4)恶人无有所纪.同“记”,记录,记载。

2.古今异义(1)于众人..则能辨焉。

古义:一般的人。

今义:大家;许多人。

(2)而世之学者..。

古义:求学的人。

今义:在学术上有一定成就的人。

(3)则勇于自立..。

古义:建立功业。

今义:不依赖别人,靠自己的劳动而生活。

3.一词多义(1)铭⎩⎪⎨⎪⎧夫铭.志之著于世:名词,墓铭则必铭.而见之:名词作动词,写铭文 (2)一⎩⎪⎨⎪⎧ 或纳于庙,或存于墓,一.也:一样一.欲褒扬其亲:一心亦或数十年或一.二百年而有之:数词,一一.归于先生:全,都(3)书⎩⎪⎨⎪⎧ 寄欧阳舍人书.:名词,书信书.其恶焉,则人情之所不得:动词,写 (4)乎⎩⎪⎨⎪⎧则与铭乎.何有:句中舒缓语气,无实义警劝之道,非近乎.史:相当于介词“于”(5)恶⎩⎪⎨⎪⎧盖有道德者之于恶.人:形容词,坏的恶.能辨之不惑,议之不徇:副词,相当于“何”,怎么 4.词类活用(1)则必铭.而见之:名词作动词,写铭文。

(2)非畜道德而能文章..者:名词作动词,写文章。

(3)则不受而铭.之:为动用法,为……写铭文。

(4)而先生显.之:使动用法,使……显耀,表彰。

(5)孰不欲宠荣..其父祖:使动用法,使……获得荣耀。

(6)敢不承教而加详.焉:形容词作动词,详细考证。

5.文言句式(1)则与铭乎何有:宾语前置句,“何有”应为“有何”。

(2)其将安近:宾语前置句,“安近”应为“近安”。

(3)立言者既莫之拒而不为:宾语前置句,“莫之拒”应为“莫拒之”。

(4)其谁不有望于世:介宾短语后置句,“于世”应在“有望”前。

(5)苟托之非人:省略句,“之”后省略介词“于”。

一、结构图解二、中心主旨本文借感谢欧阳修给自己先大父写墓志铭,提出了撰写铭志的两字原则——“公”和“是”,阐述了“道德”、“文章”之于儒者修养的重要性,并批评了当时阿谀墓中人的不良风气。

第12课寄欧阳舍人书哎!考官所掌握的果真是优质的考试标准吗?为什么长时间不进行改革呢?何况像曾巩这样的学业水平,他的优秀文章,本已达到雄伟杰出的境界,一般文章,也合乎考试标准;但考官淘汰了他,真是奇怪啊!然而曾巩没有指责同考的录取者,不怪罪于考官,把回家乡攻读的想法告诉我,想继续拓展自己学识并坚守原有特色。

我起初惊叹他的文章,现在又赞叹他志向豪壮。

正如农夫不责怪灾年收成不好而依然勤奋地开荒播种,那些水旱之灾危害也就不存在了;如果能像这样有所收获,那岂不是能得到很多吗?(欧阳修《送曾巩秀才序》)美字体长恨人心不如水,等闲平地起波澜。

赏美文感受曾巩散文之美曾巩不是为文而文的文学家,但他见之于世,主要是他的散文。

虽然在当今,曾巩之散文并不如东坡、欧公的受人称誉。

但其文在当时曾一度仅次于欧公,在后代被列为“唐宋八大家”之一。

王安石说:“曾子文章众无有,水之汉江星之斗。

”能享其盛名,巩之文章必定有其独特之美。

关于曾巩的散文,前人因为各自的审美情趣不同,或称古雅平实,或称自然淳朴,或称从容柔婉,或称严谨醇正。

所谓“文如其人”。

其文意在于达到“明圣人之心”,因此思想深沉,感情凝练,很少用炽热奔放的言辞表达感情思想,而是以朴实典重的言语来蕴含自己内在的深意。

而我认为曾巩之散文处处都透露出平正雅洁、柔婉幽深之美。

曾巩之文章不同于欧阳修的流畅婉转、兴致勃发、文思如涌,也不同于王安石的感情激荡,更不同于苏东坡的汪洋恣肆、一泻千里,而是锋藏不露,敛气蓄势于纡徐婉曲之中。

行文从容不迫,节奏舒缓,平平说去,层层推进。

感情敦厚,蕴气于内,给人以层次跌转、婉转缜密之美感。

如《寄欧阳舍人书》也是一篇结构纡徐婉曲的文章。

文章虽然开头直入其事,得欧阳公为祖父所作墓碑铭。

按理,应该直接表示感谢之情。

可是,作者却从“反复观诵,感与惭并”引发出一大段议论来,大谈铭志与史传的异同。

又指出“世之衰”,“铭始不实”。

这段议论看起来似乎与感谢之主题无关,其实是为了引出“世之衰”,“铭始不实”的原因是“托之非人,书之非公与是”,这样突出了欧阳修所写的墓碑铭的重要价值,实是敛气蓄势,为下文颂扬欧阳修作铭之功德作铺垫。

一、基础考查1.下列各项注音没有错误的一项是()A.牵挛.(luán)幢幢.(zhuànɡ)啾.啾(qiū) 数帙.(zhì)B.记载.(zǎi) 憧.憬(c hōnɡ)恻.隐(cè) 殚.记(dān)C.瞥.见(piě) 佚.事(yì) 危惙.(chuò) 湓.江(pén)D.形骸.(hé) 提挈.(qiè) 金銮.(luán) 元稹.(zhěn)解析:选B。

A项,“幢”读“chuánɡ”,“啾”读“jiū”;C项,“瞥”读“piē”;D项,“骸”读“hái”。

2.下列加点的字词解释有误的一项是()A.离阔..如此离阔:阔别B.牵挛..乖隔牵挛:牵制,拘牵C.终论平生交分..交分:分别D.危惙..之际危惙:病危解析:选C。

交分:交情。

3.下列称谓中,是敬辞的一项是()A.又见家兄..言B.安道与予.在楚州C.不见足下..已三年矣D.仆.初到浔阳时解析:选C。

A.是谦称,B、D指自己,可译为“我”。

4.下列各组句子中,加点词的意义和用法都相同的一组是()A.⎩⎪⎨⎪⎧①大抵若.是,不能殚记②若.亡郑而有益于君,敢以烦执事 B.⎩⎪⎨⎪⎧①且.置是事,略叙近怀②然后图南,且.适南冥也 C.⎩⎪⎨⎪⎧①因.置草堂,前有乔松十数株,修竹千余竿②项王即日因.留沛公与饮 D.⎩⎪⎨⎪⎧①流水周于.舍下②州司临门,急于.星火 解析:选C 。

C 项,因:连词。

表示顺承,可译为“于是”“就”。

A 项,若:①如同,像;②连词,表假设,相当于“如果”“假如”。

B 项,且:①副词,相当于“暂且”;②副词,相当于“将”“将要”。

D 项,于:①介词,表示处所,可译为“在”;②介词,表示比较,可译为“比”。

二、阅读理解(一)阅读下面的文言文,完成5~8题。

四月十日夜,乐天白:微之微之!不见足下面已三年矣;不得足下书,欲二年矣。

寄欧阳舍人书摘要《唐宋散文选读》是粤教版历史及文学类教材,本文以其中的《寄欧阳舍人书》为教案,旨在通过对这篇文章的教学来促进学生对唐宋时期文学的认识与理解,培养学生的文学素养与审美能力。

教学目标1.学生能够理解《寄欧阳舍人书》中的主题、情感和意义;2.学生能够通过分析文中语言表达的手法,发掘文章的艺术美感和独特价值;3.学生能够通过阅读和学习,提高自己的综合能力,全面提升个人文学素养和人文情操。

教学内容本篇教案将以以下内容为主要授课内容:1.文本背景介绍2.课文全文注释3.文本分析及跟读教学过程1. 文本背景介绍针对学生对唐宋时期背景较少了解的情况,需要先向学生介绍该时期的社会、文化、历史背景,以及本文作者和作品相关背景,使学生对本文的阅读有更为深入的了解。

2. 课文全文注释对于学生来说,唐宋散文作品语言难度较大,其中又涉及了一些生僻词汇和典故,对于学生的理解会有一定干扰,因此我们需要对文中的生僻词汇和典故进行注释,让学生充分理解作者表达的思想和情感。

3. 文本分析及跟读以《寄欧阳舍人书》这篇文章为例,教师可以引导学生通过讨论文中的语言、结构、情感、主题等方面来深入分析作品,让学生更加系统的理解作品,同时提高学生的文学鉴赏能力。

在分析完作品后,要求学生进行跟读,以提高学生的口语表达能力和语感。

教学方法1.课堂讲授2.小组讨论3.口头表达及跟读评价方法1.经验评价:通过教师观察学生在讨论、跟读、表达等方面的表现,对学生的主动性、表达能力、反思能力等进行评价。

2.质量评价:对学生完成的作业进行评价,包括课堂练习、课后写作等。

教学心得唐宋文学不仅是中华文化的瑰宝,也是中华优秀传统文化的重要组成部分。

由于其语言的艺术性和表现的特点,对于学生的阅读、鉴赏和思维能力的挑战较大。

在教学过程中,教师应该注重学生的实际能力以及文学兴趣的培养。

通过理论的传达与实践的运用,可以使学生收获更多、更高质量的文学素养。

一、基础考查1.下列加点字注音和字形都正确的一项是()A.追睎.(xī)有所憾.(ɡǎn)嘉.言(jiā)B.褒.扬(bāo) 铭.而见之(luò) 议之不询.(xùn)C.衋.然(xì) 滞绌.(zhuō) 屯蹶.否塞(jué)D.魁闳.(hónɡ) 宠.幸(chǒnɡ) 潜遁.幽抑(dùn)解析:选D。

A项,“憾”读“hàn”;B项,“铭”读“míng”;“询”应为“徇”;C项,“绌”应为“拙”。

2.下列句子中加点词的解释完全正确的一项是()A.生者得致其严.严:严肃B.至于通材.达识材:同“才”C.务勒.铭以夸后世勒:勒令D.潜遁.幽抑之士遁:逃跑解析:选B。

A项,严:尊敬;C项,勒:刻;D项,遁:隐居,遁世。

3.下列各项中没有词类活用现象的一项是()A.生者得致其严B.则人情之所不得C.六王毕,四海一D.孰不欲宠荣其父祖解析:选B。

A项,严:形容词作动词,尊敬;C项,一:数词作动词,统一;D项,宠荣:使动用法,使……宠荣。

4.下列各句不.属于宾语前置的一项是()A .而善人喜于见传B .立言者既莫之拒而不为C .非近乎史,其将安近D .则人情之所不得解析:选A 。

A.是被动句;B.是“莫拒之”;C.是“近安”;D.是“不得人情”。

二、阅读理解(一)阅读下面的文言文,完成5~8题。

去秋人还,蒙.赐书及所撰先大父墓碑铭,反复观诵,感与惭并。

夫铭志之著于世,义近于史,而亦有与史异者。

盖史之.于善恶无所不书;而铭者,盖古之人有功德、材行、志义之美者,惧后世之不知,则必铭而见之。

或纳于庙,或存于墓,一也。

苟.其人之恶,则与铭乎何有?此其所以与史异也。

其辞之作,所以使死者无有所憾,生者得致其严。

而善人喜于见传,则勇于自立;恶人无有所纪,则以愧..而惧。

至于通材达识,义烈节士,嘉言善状,皆见于篇,则足为后法。

警劝之道.,非近乎史,其将安近? 及.世之衰,为人之子孙者,一欲褒扬其.亲而不本乎理。

故虽恶人,皆务勒铭以夸后世。

立言者既莫之拒而不为,又以其子孙之所请也,书其恶焉,则人情之所不得,于是乎铭始不实。

后之作铭者,常观其人。

苟托之非人,则书之非公与是,则不足以行世而传后。

故千百年来,公卿大夫至于里巷之士,莫不有铭,而传者盖少。

其故非他,托之非人,书之非公与是故也。

5.对下列加点词解释不.正确的一组是( ) A .蒙.赐书 蒙:副词,表敬意 B .苟.其人之恶 苟:苟且 C .则以愧.而惧 愧:形容词,惭愧 D .警劝之道.道:名词,作用解析:选B 。

苟:假使。

6.下列各句中的“致”字与“生者得致其严”中的“致”字意义、用法都相同的一项是( )A .假舆马者,非利足也,而致.千里 B .女行无偏斜,何意致.不厚 C .论天下事势,致.殷勤之意 D .然秦以区区之地,致.万乘之势 解析:选C 。

表“表达,传达”。

A 项,表“达到”;B 项,表“致使”;D 项,表“达到”。

7.下列各句中加点词用法和意义不.同的一项是( ) A.⎩⎪⎨⎪⎧盖史之.于善恶无所不书斯之.不远,倘能从我游乎B.⎩⎪⎨⎪⎧一欲褒扬其.亲而不本乎理余亦悔其.随之而不得极夫游之乐也 C.⎩⎪⎨⎪⎧恶人无有所纪,则以.愧而惧以.大暑,又无马,乃作此行 D.⎩⎪⎨⎪⎧及.世之衰及.来此问荆人 解析:选B 。

B 项,他们的;自己。

A 项,主谓之间取消句子独立性;C 项,因为;D 项,等到。

8.将文中画线句子翻译成现代汉语。

(1)故虽恶人,皆务勒铭以夸后世。

译文:(2)立言者既莫之拒而不为,又以其子孙之所请也,书其恶焉,则人情之所不得,于是乎铭始不实。

译文: ★★答案★★:(1)所以即使是行为丑恶的人,都力求刻石立铭,用来向后代夸耀。

(2)撰写墓志铭的人既然不能拒绝而不写,又因为是他的子孙所请托的,倘若写上墓主丑恶的东西,就是不合人情,于是墓志铭开始不真实了。

(二)阅读下面的文言文,完成9~12题。

上欧阳内翰第一书苏 洵洵布衣穷居,尝窃有叹,以为天下之人,不能皆贤,不能皆不肖。

故贤人君子之处于世,合必离,离必合。

往者天子方有意于治,而范公在相府,富公为枢密副使,执事与余公、蔡公为谏官,尹公驰骋上下,用力于兵革之地。

方是之时,天下之人,毛发丝粟之才,纷纷然而起,合而为一。

而洵也自度.其愚鲁无用之身,不足以自奋于其间,退而养其心,幸其道之将成,而可以复见于当世之贤人君子。

不幸道未成,而范公西,富公北,执事与余公、蔡公分散四出,而尹公亦失势,奔走于小官。

洵时在京师,亲见其事,忽忽仰天叹息,以为斯人之去,而道虽成,不复足以为荣也。

既复自思,念往者众君子之进于朝,其始也,必有善人焉推之;今也亦必有小人焉间.之。

今之世无复有善人也矣!如其不然也,吾何忧焉?姑养其心,使其道大有成,而待之,何伤?洵少年不学,生二十七年,始知读书,从士君子游。

年既已晚,而又不遂刻意厉行,以古人自期。

而视与己同列者,皆不胜.己,则遂以为可矣,其后困益甚,然后取古人之文而读之,始觉其出言用意,与己大异。

时复内顾,自思其才,则又似夫不遂止于是而已者。

由是尽烧曩时所为文数百篇,取《论语》《孟子》《韩子》及其他圣人、贤人之文,而兀然端坐,终日以读之者七八年矣。

方其始也,入其中而惶然,博观于其外,而骇然以惊。

及其久也读之益精而其胸中豁然以明若人之言固当然者然犹未敢自出其言也。

时既久,胸中之言日益多,不能自制,试出而书之,已而再三读之,浑浑乎觉其来之易矣。

然犹未敢以为是.也。

近所为《洪范论》《史论》凡七篇,执事观其如何?嘻!区区而自言,不知者又将以为自誉,以求人之知己也。

惟执事思其十年之心,如是之不偶然也,而察之。

(选自《唐宋八大家散文集》,有删改)9.对下列句中加点的词语的解释,不.正确的一项是()A.而洵也自度.其愚鲁无用之身度:思量B.今也亦必有小人焉间.之间:离间C.而视与己同列者,皆不胜.己胜:超过D.然犹未敢以为是.也是:这样解析:选D。

是:正确。

10.对文中画波浪线部分的断句,最恰当的一项是()A.及其久也/读之益精/而其胸中豁然以明若/人之言固当然者/然犹未敢自出其言也B.及其久也/读之益精/而其胸中豁然以明/若人之言固当然者/然犹未敢自出其言也C.及其久也/读之益精/而其胸中豁然/以明若人之言固当然者/然犹未敢自出其言也D.及其久也读之益精/而其胸中豁然以明/若人之言固当然者/然犹未敢自出其言也解析:选B。

根据“也”“者”等虚词及句意断句即可。

11.下列对原文有关内容的分析和概括,不.正确的一项是()A.欧阳修与范公、富公等被贬谪到各地的时候,作者的道德学问还未修成;当他亲眼见到这些事情后,就经常神情恍惚地忧愁仰天叹息,非常失望。

B.作者认为,以前众多的君子因有好人推荐才被朝廷任用,所以只要世上有好人,自己就可以修好心性,使道德学问有所成就,等待任用,不会有遗憾。

C.作者在年轻的时候,不学无术,一直到二十七岁才读书;此时,他明白自己年纪大了,于是用古人的标准来要求自己,总是认为自己的学问差得太远。

D.作者在求学过程中,曾经烧光以前写的几百篇文章,再取出孔子、孟子等圣人贤人的文章整天阅读,时间长了,读得更加精通,胸中豁然明朗。

解析:选C。

C项后一个分句表述有误,应该是“没有用古人的标准来要求自己,看到别人不如自己,就认为自己可以了”。

12.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)尹公驰骋上下,用力于兵革之地。

译文:(2)方其始也,入其中而惶然,博观于其外,而骇然以惊。

译文:解析:翻译这两句话,要注意以下翻译点:“驰骋”,到处奔走;“兵革之地”指边境,战场;“其中”,指古人的文章;“骇然”,吃惊的样子。

★★答案★★:(1)尹洙公奔走于上上下下,在边防要塞施展才能。

(2)刚开始,读进去只觉惶惶然,广博地观览于其外,则又害怕得惊叫起来。

我苏洵本是乡野平民,生活穷困,曾经私下叹息,觉得天下的人,不可能都是贤慧的,也不可能都不肖。

所以贤明正直的人处在世上,有聚合必有分离,有分离又必有聚合。

过去天子正当有意于治理天下的时候,范仲淹公在宰相府,富弼公当枢密副使,执事您与余靖公、蔡襄公任谏官,尹洙公奔走于上上下下,在边防要塞施展才能。

正当此时,天下的人,哪怕是具备毛发丝粟一样微小的才干,都纷纷起来,合成一股力量。

而我苏洵自认为一己的愚笨无用,没有能力自我奋起,参与于众人之间,所以退下来修养身心,寄希望于大道将会成功,从而可以再次见到当代的贤人、君子们。

不幸的是自己的道德学问还没有修养好,范仲淹公西去,富弼公北上,执事您与余靖公、蔡襄公等,又被分别派到四面八方去,而尹洙公也失去了权势,四处奔走充任小官。

我苏洵那时正在京中,亲眼见到了这些事情,无可奈何地只能仰天长叹,认为这些人离开朝廷,即使大道有成,也不足以为之庆幸。

进而我又想,过去众位君子进入朝廷,一开始,必然是有好人推荐的;现如今,又必然是有坏人离间的。

当今的时势,要是不再有好人,那就完了啊!而如果不是这样,我又有什么可担忧的呢?姑且修养我的心性,把自己的道德、文章修养得很好再来等待那些好人,又有什么妨害呢?我苏洵年轻时不学习,活到二十七岁,才知道要读书,和有学问的人一起交往学习。

年龄既已老大了,却又不去刻意严厉付诸行动,用古人的标准来要求自己。

但看到和自己同列的等辈,又都不如自己,于是觉得自己可以了。

后来穷困得更加严重,就拿古人的文章来读,开始觉得古人所发言论,与自己有很大的不同。

当时常常反省自己,自觉一己之才能,又好像还不仅仅只是这些。

于是把旧时所写的文章几百篇悉数烧掉,而拿起《论语》《孟子》《韩子》以及其他伟人贤士的文章,正襟危坐,整天都阅读它们,花了有七八年时间。

刚开始,读进去只觉惶惶然,广博地观览于其外,则又害怕得惊叫起来。

时间长了,读得也更精细了,胸中豁然开朗似的明白了,好像人家的话本来就该是这样的,但我还是不敢提笔也这样写。

时间更久了,胸中想说的话更多了,不能克制自己,便试着把它们写出来,以后又一而再再而三地读它们,只觉得文思泉涌,好像写出来是很容易的,然而还不敢自以为是啊。

近日所作的《洪范论》《史论》等一共七篇,执事您看看,究竟写得怎样?啊!区区一己的言说,不明白的人又会把它看作是在自我赞誉了,以求得别人来了解自己。

只有执事您会念我十年的心血是如此的不偶然,从而来考察吧。

三、语言表达13.下文对《清明上河图》所绘是“清明时节”提出了异议,请概括提出异议的三个角度,不超过20字。

清明时节黄河中下游地区平均气温一般在10度左右,但画中却有很多带着扇子的人物,还有光着身子的小孩在街上玩耍。

再进一步细察,还可以看到在画卷的右首有驮木炭的驴子,如果清明前后进暖炉炭,则违背宋人生活的一般规律。

画面上还有多处酒肆,酒旗上写着“新酒”二字,宋代秋季新谷下来要酿酒喜庆丰收,此酒谓之“新酒”。