仿真实验四 共射极放大电路分析

- 格式:docx

- 大小:201.48 KB

- 文档页数:5

共射极单管放大器模拟仿真实验报告一、实验目的(1)掌握放大器静态工作点的调试方法,熟悉静态工作点对放大器性能的影响。

(2)掌握放大器电压放大倍数、输入电阻、输出电阻及最大不失真输出电压的测试方法。

(3)熟悉低频电子线路实验设备,进一步掌握常用电子仪器的使用方法。

二、实验设备及材料函数信号发生器、双踪示波器、交流毫伏表、万用表、直流稳压电源、实验电路板。

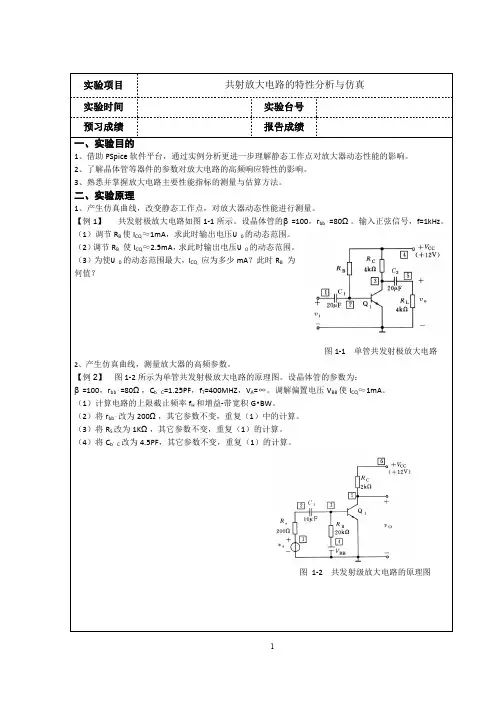

三、实验原理图3.2.1 共射极单管放大器电阻分压式共射极单管放大器电路如图3.2.1所示。

它的偏置电路采用(R W+R1)和R2组成的分压电路,发射极接有电阻R4(R E),稳定放大器的静态工作点。

在放大器的输入端加入输入微小的正弦信号U i ,经过放大在输出端即有与U i 相位相反,幅值被放大了的输出信号U o,从而实现了电压放大。

在图3.2.1电路中,当流过偏置电阻R1和R2的电流远大于晶体管T的基极电流I B 时(一般5~10倍),则它的静态工作点可用下式进行估算(其中U CC为电源电压):CC 21W 2BQ ≈U R R R R U ++ (3-2-1)C 4BEB EQ ≈I R U U I -=(3-2-2) )(43C CC CEQ R R I U U +=- (3-2-3)电压放大倍数 beL3u ||=r R R βA - (3-2-4) 输入电阻 be 21W i ||||)(r R R R R += (3-2-5) 输出电阻 3o ≈R R (3-2-6) 1、放大器静态工作点的测量与调试 (1)静态工作点的测量测量放大器的静态工作点,应在输入信号U i = 0的情况下进行,即将放大器输入端与地端短接,然后选用量程合适的万用表,分别测量晶体管的集电极电流I C 以及各电极对地的电位U B 、U C 和U E 。

一般实验中,为了避免测量集电极电流时断开集电极,所以采用测量电压,然后计算出I C 的方法。

例如,只要测出U E ,即可用EEE C ≈R U I I =计算出I C (也可根据CC CC C R U U I -=,由U C 确定I C ),同时也能计算出U BE = U B -U E ,U CE = U C -U E 。

基本共射极放大电路1. 实验背景VBB , Rb:使发射极正偏,并提供合适的基极偏置电流 VCC :通过Rc 使T 集电极反偏,VCE>=VBE RC: 将集电极电流信号转换为电压信号,限流 三极管 T 起放大作用 分析方法:叠加前提:BJT 工作在线性放大区图11. 静态(直流工作状态)输入信号vs =0时,放大电路的工作状态称为静态或直流工作状态。

电流关系:bBEQBB BQ R V V I -=BQCEO BQ CQβI I βI I ≈+=VCEQ=VCC -ICQRcIB、IC和VCE 是静态工作状态的三个量,用Q表示,称为静态工作点Q( IBQ,ICQ,VCEQ )。

图22. 动态输入正弦信号vs后,电路将处在动态工作情况。

此时,BJT各极电流及电压都将在静态值的基础上随输入信号作相应的变化。

交流通路图3图42.实验目标1.静态工作点的计算2.通过仿真实验理解基本共射极放大电路的基本原理.3. 实验方法1> 按所给电路画好电路图2> 区分所要求的是交流电路,直流电路和混合电路,调整好电路,加入指针。

3> 调整时间间隔,进行时间扫描。

如图所示。

4. 实验设计1. 下图为基本共射极放大电路的仿真电路图。

试计算静态工作点的各参数并与手算结果进行比较。

Q1Q2N2222R120kR22kV11VdcV29VdcV3AC =TRAN = sin(0v ,10mv ,1khz,0s,0,0)DC =2. 基于以上电路图,请分别绘出v s ,v BE ,i B ,i C ,v CE ,v ce 的波形图3. 电路图如下图所示。

通过仿真结果,请说明上图v 2的作用。

Q1Q2N2222R120kR22kV11VdcVs AC =TRAN = sin(0v ,10mv ,1khz,0s,0,0)DC =4. 电路图如下图所示。

当vs 的振幅分别为10mv 与1v 时,比较i B 与i C 。

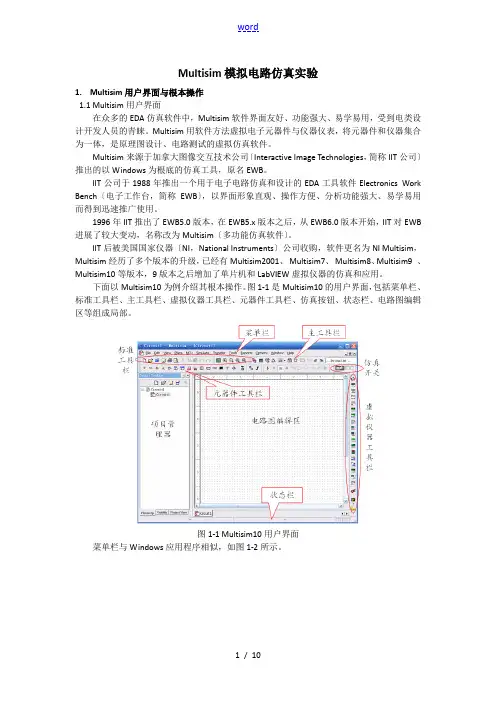

Multisim模拟电路仿真实验1.Multisim用户界面与根本操作1.1Multisim用户界面在众多的EDA仿真软件中,Multisim软件界面友好、功能强大、易学易用,受到电类设计开发人员的青睐。

Multisim用软件方法虚拟电子元器件与仪器仪表,将元器件和仪器集合为一体,是原理图设计、电路测试的虚拟仿真软件。

Multisim来源于加拿大图像交互技术公司〔Interactive Image Technologies,简称IIT公司〕推出的以Windows为根底的仿真工具,原名EWB。

IIT公司于1988年推出一个用于电子电路仿真和设计的EDA工具软件Electronics Work Bench〔电子工作台,简称EWB〕,以界面形象直观、操作方便、分析功能强大、易学易用而得到迅速推广使用。

1996年IIT推出了EWB5.0版本,在EWB5.x版本之后,从EWB6.0版本开始,IIT对EWB 进展了较大变动,名称改为Multisim〔多功能仿真软件〕。

IIT后被美国国家仪器〔NI,National Instruments〕公司收购,软件更名为NI Multisim,Multisim经历了多个版本的升级,已经有Multisim2001、Multisim7、Multisim8、Multisim9 、Multisim10等版本,9版本之后增加了单片机和LabVIEW虚拟仪器的仿真和应用。

下面以Multisim10为例介绍其根本操作。

图1-1是Multisim10的用户界面,包括菜单栏、标准工具栏、主工具栏、虚拟仪器工具栏、元器件工具栏、仿真按钮、状态栏、电路图编辑区等组成局部。

图1-1 Multisim10用户界面菜单栏与Windows应用程序相似,如图1-2所示。

图1-2 Multisim菜单栏其中,Options菜单下的Global Preferences和Sheet Properties可进展个性化界面设置,Multisim10提供两套电气元器件符号标准:ANSI:美国国家标准学会,美国标准,默认为该标准,本章采用默认设置;DIN:德国国家标准学会,欧洲标准,与中国符号标准一致。

共射极单管放大电路实验报告

共射极单管放大电路是一种常见的放大电路,由一个NPN型晶体管组成。

本实验的目的是通过实验验证共射极单管放大电路的放大特性。

一、实验原理:

共射极单管放大电路是一种常用的放大电路,使用一个NPN型晶体管来放大输入信号。

晶体管的三个引脚分别为发射极(E)、基极(B)、集电极(C)。

在共射极单管放大电路中,输入信号通过耦合电容C1输入到基极,集电极通过负载电阻RC与正电源相连。

输出信号由电容C2耦合到负载电阻RL上。

二、实验仪器:

1. 功率放大器实验箱

2. 万用表

3. 音频信号发生器

三、实验步骤:

1. 连接电路:根据实验箱上的电路图,将电路连接好。

2. 调整电源:根据实验箱上的电源电压要求,调整电源电压。

3. 调节发生器:将发生器的频率调节到所需的数值,信号幅度调节适宜值。

4. 测量电压:用万用表分别测量发射极电压、集电极电压和基极电压。

5. 测量电流:用万用表测量发射极电流、集电极电流和基极电流。

6. 测量电容:用万用表测量输入输出电容。

四、实验结果:

将实验测得的数据填入实验报告中,并绘制相应的图表。

五、实验分析:

根据实验结果分析共射极单管放大电路的放大特性、输入输出电容等参数。

六、实验总结:

总结本实验的目的、步骤、结果以及实验中遇到的问题等。

七、思考题:

进一步思考实验中遇到的问题,并提出解决方案。

共射极基本放大电路分析为了更好地理解共射极基本放大电路,我们需要进行以下几个方面的分析:1.伏安特性分析:首先我们需要了解晶体管的伏安特性曲线,它描述了晶体管的电流与电压之间的关系。

晶体管的伏安特性曲线通常具有三个区域:截止区域、饱和区域和放大区域。

在截止区域,输入电压较低,晶体管处于截止状态,没有电流通过。

在饱和区域,输入电压较高,晶体管处于饱和状态,有最大的电流通过。

在放大区域,输入电压介于截止电压和饱和电压之间,晶体管将以放大信号的形式输出。

2.小信号模型分析:在共射极基本放大电路中,输入信号通常是小信号,我们可以将晶体管视为线性放大器。

我们可以使用小信号模型来简化电路,将晶体管视为电流放大器和电压放大器。

在这种情况下,共射极基本放大电路可以被看作是一个共射极放大器。

3.增益分析:共射极基本放大电路的放大增益是指输出电压与输入电压之间的比值。

放大增益通常用β表示,β是晶体管的电流放大因子或射极电流与基极电流之比。

增益值可以通过测量输入和输出信号的幅度来计算。

4.截止频率分析:共射极基本放大电路的截止频率是指输入信号频率超过该频率时,晶体管的放大增益开始下降。

截止频率可以通过晶体管的频率响应特性来确定。

5.稳定性分析:共射极基本放大电路的稳定性是指输出信号对于电源电压和温度变化的抗干扰能力。

稳定性分析可以通过电压分压器和电流源的设计来实现。

除了上述的分析,还可以对共射极基本放大电路进行功率分析、频率响应分析、电流增益分析等等。

这些分析可以帮助我们更好地理解共射极基本放大电路的工作原理,并且有助于我们进行电路设计和性能优化。

总结起来,共射极基本放大电路是一种重要的放大电路,需要对其伏安特性、小信号模型、增益、截止频率和稳定性等方面进行详细分析,以便更好地理解其工作原理并进行电路设计和优化。

共射极单管放大电路实验报告一、实验目的。

本实验旨在通过搭建共射极单管放大电路,掌握共射极放大电路的基本原理,了解其放大特性,并通过实验验证其放大性能。

二、实验原理。

共射极单管放大电路是一种常用的放大电路,其基本原理是利用晶体管的放大特性,实现信号的放大。

在共射极放大电路中,输入信号加在基极上,输出信号则从集电极上取出。

当输入信号加在基极上时,晶体管的输出电流会随之变化,从而实现对输入信号的放大。

三、实验仪器与器材。

1. 三极管(晶体管)×1。

2. 电阻(1kΩ,10kΩ)×2。

3. 电容(0.1μF,10μF)×2。

4. 信号发生器。

5. 示波器。

6. 直流稳压电源。

7. 万用表。

8. 面包板。

9. 连接线。

四、实验步骤。

1. 将三极管、电阻和电容等元器件按照电路图连接在面包板上;2. 将信号发生器的正负极分别连接到输入端,将示波器的探头分别连接到输入端和输出端;3. 调节直流稳压电源,给电路提供适当的电压;4. 调节信号发生器的频率和幅度,观察示波器上的波形变化;5. 记录输入信号和输出信号的波形,并测量其幅度。

五、实验结果与分析。

通过实验观察和记录,我们得到了输入信号和输出信号的波形图,并测量了其幅度。

根据实验数据,我们可以得出共射极单管放大电路的放大倍数、频率响应等性能指标。

六、实验结论。

通过本次实验,我们成功搭建了共射极单管放大电路,并对其放大特性进行了验证。

实验结果表明,共射极单管放大电路具有良好的放大效果和频率响应特性,能够对输入信号进行有效放大,并且在一定频率范围内保持稳定的放大倍数。

七、实验总结。

本次实验使我们深入了解了共射极单管放大电路的工作原理和特性,掌握了搭建和调试放大电路的方法,提高了对电子电路的实际操作能力和理论知识的应用水平。

通过本次实验,我们不仅学到了共射极单管放大电路的基本原理和实验操作技巧,还对电子电路的实际应用有了更深入的了解。

希望通过今后的实验学习,能够进一步提高自己的实验能力和动手能力,为今后的学习和科研打下坚实的基础。

共射极单管放大电路实验报告一、实验目的。

本实验旨在通过搭建共射极单管放大电路,了解其基本工作原理,掌握其特性参数的测试方法,并通过实验验证理论知识。

二、实验原理。

共射极单管放大电路是一种常见的电子放大电路,由一个晶体管和几个无源元件组成。

在该电路中,晶体管的发射极接地,基极通过输入电容与输入信号相连,集电极与负载电阻相连,输出信号由负载电阻取出。

当输入信号加到基极时,晶体管的输出信号将由集电极取出,实现信号的放大。

三、实验器材。

1. 电源。

2. 信号发生器。

3. 示波器。

4. 电阻、电容等无源元件。

5. 直流电压表。

6. 直流电流表。

四、实验步骤。

1. 按照电路图连接好电路,并接通电源。

2. 调节电源电压,使得晶体管工作在正常工作区域。

3. 使用信号发生器输入不同频率的正弦信号,观察输出信号的波形变化。

4. 测量输入输出信号的幅度,并计算电压增益。

5. 测量输入输出信号的相位差。

6. 测量电路的输入、输出阻抗。

五、实验结果与分析。

通过实验,我们得到了不同频率下的输入输出信号波形,并测量了其幅度和相位差。

根据测量数据,我们计算得到了电压增益和输入输出阻抗。

通过对比实验数据和理论值,我们发现实验结果与理论值基本吻合,验证了共射极单管放大电路的基本工作原理。

六、实验总结。

通过本次实验,我们深入了解了共射极单管放大电路的工作原理和特性参数的测试方法,掌握了实际搭建和测试的技能。

通过实验验证了理论知识,加深了对电子放大电路的理解,为今后的学习和研究打下了基础。

七、实验注意事项。

1. 在搭建电路时,注意连接的准确性,避免短路或接反。

2. 调节电源电压时,小心操作,避免电压过高损坏元件。

3. 在测量输入输出信号时,注意示波器的设置和测量方法,确保测量准确。

八、参考文献。

1. 《电子技术基础》。

2. 《电子电路》。

3. 《电子电路设计手册》。

以上就是本次共射极单管放大电路实验的报告内容,希望能对大家的学习和实践有所帮助。

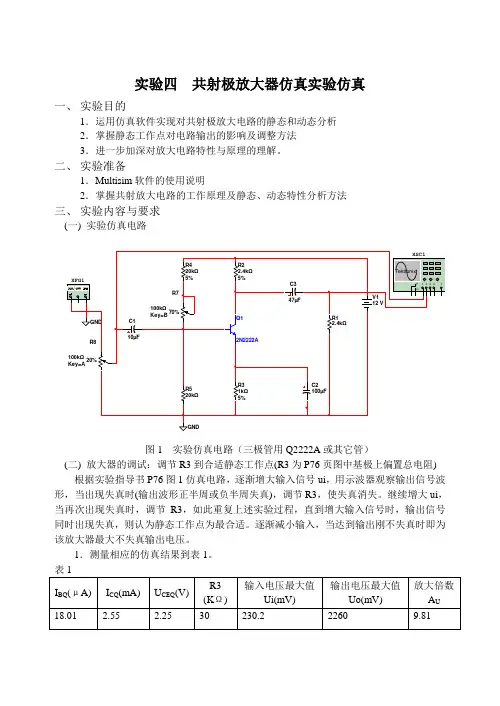

实验四共射极放大器仿真实验仿真一、实验目的1.运用仿真软件实现对共射极放大电路的静态和动态分析2.掌握静态工作点对电路输出的影响及调整方法3.进一步加深对放大电路特性与原理的理解。

二、实验准备1.Multisim软件的使用说明2.掌握共射放大电路的工作原理及静态、动态特性分析方法三、实验内容与要求(一) 实验仿真电路图1实验仿真电路(三极管用Q2222A或其它管)(二) 放大器的调试:调节R3到合适静态工作点(R3为P76页图中基极上偏置总电阻)根据实验指导书P76图1仿真电路,逐渐增大输入信号ui,用示波器观察输出信号波形,当出现失真时(输出波形正半周或负半周失真),调节R3,使失真消失。

继续增大ui,当再次出现失真时,调节R3,如此重复上述实验过程,直到增大输入信号时,输出信号同时出现失真,则认为静态工作点为最合适。

逐渐减小输入,当达到输出刚不失真时即为该放大器最大不失真输出电压。

1.测量相应的仿真结果到表1。

2.最不失真输出时的输入/输出仿真波形。

图2最大不失真输出时的/输出波形3.交流分析结果图3放大电路输出点交流分析仿真结果(三) 静态工作点对输出的影响仿真分析1.调节R3,当输出出现饱和失真时,记录静态工作点到表2,记录输入、输出信号波形。

逐渐减小输入信号直到刚好出现不失真,记录此时的输入电压、输出电压及其放大位数到表2。

表2图4饱和失真时输入输出电压波形2.调节R3,当输出出现截止失真时,记录静态工作点到表3,记录输入、输出信号波形。

逐渐减小输入信号直到刚好出现不失真,记录此时的输入电压、输出电压及其放大位数到表3。

表2图5 截止失真时输入输出电压波形四、实验思考1.静态工作点对放大器输出的影响是什么?如何调整合适的静态工作点?2.如果是共集电极放大器和共基极放大器,则当输出电压信号出现正半周或负半周失真时分别属于哪种失真,为什么?答:静态工作点偏低,有可能导致截止失真,偏高,可能导致饱和失真,所以选取适当的静态工作点很重要,当静态工作点选在交流负载线的中点的时候,可以使有效区范围最大,允许最大范围的电压的输入。

单管共射放大电路的仿真姓名:学号:班级:仿真电路图介绍及简单理论分析电路图:电路图介绍及分析:上图为电阻分压式共射极单管放大器实验电路图。

它的偏置电路采用RB1和RB2组成的分压电路,并在发射极中接有电阻RE,以稳定放大器的静态工作点。

当在放大器的输入端加入输入信号ui后,在放大器的输出端便可得到一个与ui相位相反,幅值被放大了的输出信号uo,从而实现了电大的放大。

元件的取值如图所示。

静态工作点分析(bias point):显示节点:仿真结果:静态工作点分析:VCEQ=1.6V, ICQ≈1.01mA,I BQ= ICQ/ ß电路的主要性能指标:理论分析:设ß=80,VBQ =2.8vVEQ=VBQ-VBEQ=2.1vrbe≈2.2kΩRi=1.12kΩ,Ro≈8.3 kΩAu=-βRL’/rbe=56.7仿真分析:输入电阻:输出电阻:Ri=0.86kΩRo≈9.56 kΩ输入电压:输出电压:则A u=51.2在测量电压放大倍数时,A u=-βR L’/r be,根据此公式计算出来的理论值与实际值存在一定的误差。

引起误差的原因之一是实际器件的β和r be与理想值80和200Ω有出入。

在测量输入输出阻抗时,输出阻抗的误差较小,而输入阻抗的误差有些大,根据公式R i=R B// r be,理论值与实际值相差较大应该与β和r be实际值有很大关系。

失真现象:1.当Rb1,Rb2,Rc不变时,Re小于等于1.9 kΩ时,会出现饱和失真当Re大于等于25 kΩ时,会出现较为明显的截止失真2.当Rb1,Rb2, Re不变时,Rc大于8.6 kΩ时,会出现饱和失真3.当Rb1, Rc, Re不变时,Rb2大于10.4 kΩ时,会出现饱和失真当Rb1, Rc, Re不变时,Rb2小于5.6 kΩ时,会出现截止失真4.当Rb2, Rc, Re不变时,Rb1小于32 kΩ时,会出现饱和失真动态最大输出电压的幅值:改变静态工作点,我们可以看到有波形出现失真。

完整版共射放大电路计算仿真测试分析报告一、引言共射放大电路是一种常用的电子放大电路,可以将输入信号的幅度放大到较大的输出信号。

本文将对共射放大电路进行计算、仿真和测试,并进行详细的分析和报告。

二、电路图和参数共射放大电路的电路图如下所示:(插入电路图)电路参数如下:输入信号幅度Vin = 0.1V输入信号频率f=1kHz直流输入电源Vcc = 12V直流电源温度T=25°CBJT参数:β = 100,Vbe = 0.7V三、计算分析1.静态工作点计算根据电路图,可以通过分压电路计算基极电压Vb,即:Vb = Vcc * (R2 / (R1 + R2))在此基础上,可以计算发射极电压Ve,即:Ve = Vb - Vbe根据等效电路模型,可以计算集电极电流Ic,即:Ic=β*Ib2.放大倍数计算共射放大电路的放大倍数Av可以通过下式计算:Av=-β*(Rc/Re)3.频率响应计算共射放大电路的截止频率fc可以通过下式计算:fc = 1 / (2π * Re * Ce)四、仿真测试在Multisim软件中,创建共射放大电路的电路图,并设置参数如上所述。

通过输入一个正弦信号,观察输出信号的波形,并测量输入输出信号的幅度和相位差。

五、仿真结果分析1.静态工作点分析通过计算,得到静态工作点的电压如下:Vb=4.8VVe=4.1VIc=10mA2.放大倍数分析通过计算,得到放大倍数Av=-100,即原始信号被放大了100倍。

3.频率响应分析通过计算,得到截止频率fc = 159Hz。

这意味着在这个频率以下,放大倍数基本保持稳定;而在高于这个频率的信号,放大倍数将逐渐减小。

4.仿真测试结果根据仿真测试,可以观察到输入信号被放大了100倍,并且相位差较小,说明该共射放大电路具有较好的增益和线性特性。

六、结论通过对共射放大电路进行计算、仿真和测试,可以得到如下结论:1.静态工作点分析表明,电路能够在合适的工作范围内正常工作。

实验名称:共射放大电路仿真分析一、实验目的和要求(必填)二、实验内容和原理(必填)三、主要仪器设备(必填)四、操作方法和实验步骤五、实验数据记录和处理六、实验结果与分析(必填)七、讨论、心得一、实验目的和要求1、熟悉PSPICE软件的使用方法。

2、加深对共射放大电路放大特性的理解。

3、学习共射放大电路的设计方法。

4、学习共射放大电路的仿真分析方法。

二、实验内容和原理1、共射级放大测试电路如图所示。

在PSpice中输入仿真分析电路图,设置合适的分析方法及参数装订线2、仿真分析共射放大电路的静态工作点3、当RL=3 kΩ时,分析输入、输出电压波形4、当RL=3 kΩ时,分析电压放大倍数和频率特性5、当RL=3 kΩ时,仿真分析最大不失真输出电压6、当RL开路时,重新对电路进行分析7、仿真分析共射放大电路的电压传输特性三、主要仪器设备带PSpice仿真软件的PC机四、操作方法和实验步骤1、输入仿真电路图按照电路原理图将相应的元件相连,必须有一个接地元件(AGND),设置实际的直流电源,信号源可选正弦瞬态电压源(VSIN元件),设置合适的元件和信号源参数,如图:信号源设置2、仿真分析静态工作点设置直流扫描分析,以电源电压Vcc为扫描对象,在Probe中查看Q点数据,扫描分析设置如图:直流扫描分析设置3、当RL=3 kΩ时,分析输入、输出电压波形设置瞬态分析,在Probe中查看输入、输出电压波形,注意相位关系,观察失真现象参数设置为Print Step=200ns Final Time=0.3ms Step Ceiling=0.01ms,如图:瞬态分析设置4、当RL=3 kΩ时,分析电压放大倍数和频率特性设置交流分析,在Probe中绘制频率特性曲线,区分输出电压频率特性与电压放大倍数频率特性的不同,频率特性曲线Y轴坐标可以设置为线性坐标或对数坐标交流扫描设置如图:交流扫描分析设置5、当RL=3 kΩ时,仿真分析最大不失真输出电压设置瞬态分析,将输入正弦信号峰值设为100mV,在Probe中查看输出电压波形,判断输出是先出现饱和失真还是先出现截止失真瞬态分析参数设置如图:瞬态分析设置6、当RL开路时,重新对电路进行分析设RL=1MΩ,其它不变,用同样的方法分析电压放大倍数、频率特性和最大不失真输出电压,在Probe 中观察波形7、仿真分析共射放大电路的电压传输特性设置瞬态分析,在Probe中改变输出电压波形的横坐标为输入电压,就可查看放大电路的电压传输特性曲线。

共发射极放大电路分析来源:jiaoshi8 作者:关键字:发射极放大电路分析1.共发射极组态基本放大电路的组成共射组态基本放大电路如图所示。

共射组态交流基本放大电路(1) 基本组成三极管T--起放大作用。

负载电阻RC,RL--将变化的集电极电流转换为电压输出。

偏置电路UCC(Vcc),RB--使三极管工作在线性区。

耦合电容C1,C2—起隔直作用,输入电容C1保证信号加到发射结,不影响发射结偏置。

输出电容C2保证信号输送到负载,不影响集电结偏置。

(2) 静态和动态静态—ui=0 时,放大电路的工作状态,也称直流工作状态。

动态—ui≠0 时,放大电路的工作状态,也称交流工作状态。

放大电路建立正确的静态,是保证动态工作的前提。

分析放大电路必须要正确地区分静态和动态,正确地区分直流通路和交流通路。

(3) 直流通路和交流通路放大电路的直流通路和交流通路如下图中(a),(b)所示。

直流通路,即能通过直流的通路。

从C、B、E向外看,有直流负载电阻、 Rc 、RB。

交流通路,即能通过交流的电路通路。

如从C、B、E向外看,有等效的交流负载电阻、 Rc//RL、 RB。

直流电源和耦合电容对交流相当于短路。

因为按迭加原理,交流电流流过直流电源时,没有压降。

设C1、 C2 足够大,对信号而言,其上的交流压降近似为零,在交流通路中,可将耦合电容短路。

(a)直流通路(b)交流通路基本放大电路的直流通路和交流通路2.静态分析(1)静态工作状态的计算分析法根据直流通路图5-2(a)可对放大电路的静态进行计算IB、IC和UCE这些量代表的工作状态称为静态工作点,用Q表示。

(2)用图解法求静态工作点放大电路静态工作状态的图解分析如下图所示。

1. 在输出特性曲线X轴及Y轴上确定两个特殊点—UCC和UCC/Rc,即可画出直流负载线。

2.由式UBE =UCC-IBRb 在输入特性曲线上,作出输入负载线,两线的交点即是Q。

3. 得到Q点的参数IB、IC和UCE。

仿真实验四 共射极放大电路分析一、实验目的:(1)认真理解和掌握含三极管的非线性电路的特点(2)使用Multisim 验证三极管的等效小信号模型二、实验原理及实例 小信号分析法是分析非线性电阻电路的主要方法之一。

在非线性电路中,同时有直流电压0U 和随时间变化变化的输入信号源s u t () 的作用。

如果在任何时刻都有0U >s u t () ,则可以采用小信号分析法。

具体步骤如下:(1)画放大电路的小信号等效电路。

(2)估算be r 。

为此,还要求得静态电流eq I|(3)求电压增益V A 。

(4)计算输入、输出电阻o ,R R i三、仿真实验设计如下图所示求该电路的电压增益。

(1)当电路中只有直流电流作用时,求出静态工作点2120.0454m 250800.0036312 1.104BE B C B CE C V I A K I I AV R I Vββ-==Ω====-= \(2)画出该电路的小信号等效电路计算相关参数: 26200(180)7730.0454 3.63be r =++=Ω+ ^ ()155.24770.63b C E V b BE i b be o C i R R A i R R R r R R k β=-=-=≈Ω≈=Ω对其仿真得:由仿真结果可得67.56m 154.03435.23u O V i V V A V V===验证输入与输出的波形关系:可得到输入波形与输出波形为反向,所以-154.03V A =}测量输入、输出电阻的阻值:i 435771.30.435263.552824.40.0225i i O o V V R I mA V V R Io mA ===Ω===Ω四、实验总结理论值和仿真结果有一定的误差,主要原因是电压表电流表都有内阻,使结果偏小,导致得不到理论值。

并且三极管内有小电阻rbe,导致电压偏小。

通过本次仿真电压路实验设计,我了解了三极管内部结构,其中有发射集,集电极,基极,而且会使用了三极管,依旧有二极管的单项导电性,其中计算时更不能忘记三极管的内部小电阻。

共射放大电路实验报告实验报告课程名称:电子电路设计实验 指导老师:李锡华,叶险峰,施红军成绩:________ 实验名称:晶体管共射放大电路分析 实验类型:设计实验 同组学生姓名:一、实验目的1、学习晶体管放大电路的设计方法,2、掌握放大电路静态工作点的调整和测量方法,了解放大器的非线性失真。

3、掌握放大电路电压增益、输入电阻、输出电阻、通频带等主要性能指标的测量方法。

4、理解射极电阻和旁路电容在负反馈中所起的作用及对放大电路性能的影响。

5、学习晶体管放大电路元件参数选取方法,掌握单级放大器设计的一般原则。

二、实验任务与要求1.设计一个阻容耦合单级放大电路已知条件:=+10V cc V , 5.1L R k =Ω,10,600i SV mV R ==Ω性能指标要求:30L f Hz <,对频率为1kHz 的正弦信号15/,7.5v iA V V R k >>Ω2.设计要求(1)写出详细设计过程并进行验算 (2)用软件进行仿真 3.电路安装、调整与测量自己编写调试步骤,自己设计数据记录表格4.写出设计性实验报告三、实验方案设计与实验参数计算共射放大电路(一).电路电阻求解过程(β=100)(没有设置上课要求的160的原因是因为电路其他参数要求和讲义作业要求基本一样,为了显示区别,将β改为100进行设计):(1)考虑噪声系数,高频小型号晶体管工作电流一般设定在1mA 以下,取I c =1mA (2)为使Q 点稳定,取25BBCC VV =,即4V, (3)0.7 3.3BB EEV R k I -≈=Ω,恰为电阻标称值(4)212124:3:2CCBB R V V VR RR R ==+∴=取R 2为R i 下限值的3倍可满足输入电阻的要求,即R 2=22.5k ,R 1=33.75k ;112110=0.1,60,40cc B B V VIR I mA R K R K IR -===Ω=Ω由 综上:取标称值R1=51k ,R2=33k (5) 25T T eE CV V r I I =≈=Ω(6)从输入电阻角度考虑:,取(获得4V 足够大的正负信号摆幅)得:从电压增益的角度考虑:>15V/V,取得:;为(二).电路频率特性(1) 电容与低频截止频率取;(三).参数指标验算过程由已确定的参数:=+10V cc V , 5.1L R k =Ω,10,600i S V mV R ==Ω,计算得:,所有参数符合指标.四、实验步骤与过程(一).实验电路仿真:1. 代入参数的实验电路2.直流工作点Q:2.1仿真类型与参数设置:选择时域瞬态分析(Time domain),由于交流小信号的频率为1kHZ, 设置仿真时间为2个周期,0-2ms,扫描步长为0.02ms,精度足够 2.2图像处理:将交流小信号源断开,分别观察IC,VCE,VBE,VC,的波形, 利用标尺(toggle cursor)得到仿真值为:IC=0.892V,VCE=2.38V,VBE=0.622V,VC=5.45V3.交流参数分析:3.1仿真类型与参数设置:选择频域分析(AC SWEEP),要将电压源由给定频率的VSIN源换成可供频率扫描的V AC,幅值设定为10mV;为得到完整频域特性,扫描频率选择对数扫描,从1HZ到100MHZ,采样点设置为10, 3.2图像处理(其他图像略去,只摘取需要用到标尺工具的复杂图像)(1).电压增益:观察V2(RL)/V1(RS)的频域波形,用标尺得出1Khz时的电压增益为17.607;在直流分析中,设置y轴变量为max(V2(RL))/max(V1(RS),利用标尺得到电压增益为178.55mv/9.993mv=17.87;(2).上下限截止频率与通频带:同样是上面的频域增益波形,利用orcad自带的信号处理函数可以得到:Fl=26.24877HZ,FH=1.99MHZ,由于FL相对较小,通频带近似为FH(3).输入电阻:观察V(VS+)/I(C1)的频域波形,利用标尺可得,当信号源的频率为1Khz时,输入电阻Ri=7.6816kΩ4.数据处理与误差分析IC VCE VBE VC AV FL RI理论计算值0.917 2.210.7 5.32320.24268.305电子仿真结果0.892 2.380.622 5.4517.8926.257.6816相对误差0.0272630.0769230.0238590.1161070.0096150.075063计算可得除VCE 外直流工作点的相对误差约为2.5%,而频幅特性相对误差约为10%,较大;直流工作状态的误差主要是由于将VCE 直接认定为0.7V 导致的,而交流特性是由三极管直流工作点决定的,且计算时忽略了电容对电路产生的影响,且忽略厄利效应,所以会有至少3类误差的叠加,导致误差较大.(二).实际电路测试:1.测试原理:(注释:由于事先不知道实际测试电路所用三极管放大倍数只有160的,而我设计是用100的,所以在测试时无法利用我的设计方案,采用了另一个设计方案,附在报告最后.)1.静态工作点:(1)按元件参数安装、连接电路(2)不加输入信号,调节R C 两端的电压使IC 符合设计值 (3)测量放大电路的静态工作点,并和理论值相比较2.电压增益:(1)保持静态工作点不变,利用示波器观察输入信号波形,调节信号源,使输出信号为频率1kHz,幅值30MV 的正弦波.(2)输入、输出波形用双踪显示观察,指出它们的相位关系。

仿真实验四共射极放大电路分析共射极放大电路是一种常见的放大电路,它具有输出电压幅度大,输入电阻低等特点,适用于低电压信号的放大。

下面将对共射极放大电路进行详细的分析。

共射极放大电路由三个主要部分组成:输入电容、晶体管和输出负载。

晶体管是共射极的,因此输入信号通过输入电容进入晶体管的基极,输出信号从晶体管的集电极输出到负载电阻。

首先,我们来分析直流电路部分。

在直流电路中,输入电容对直流信号具有短路的作用,因此输入信号不会影响到直流偏置电压。

假设晶体管的发射极电阻为RE,基极电位为VBE,集电极电阻为RC。

根据基本电路分析的方法,可以得到以下公式:1.确定直流工作点:IC = Vcc / (RC + RE)VC = Vcc - IC * RCVE=VCC-IC*(RC+RE)VB=VE-VBE2.计算电流放大倍数:β=IC/IB其中,IB为基极电流。

接下来,我们来分析交流电路部分。

在交流电路中,输入信号会通过输入电容进入晶体管的基极。

输入电容对于低频信号而言,阻抗较高。

通过计算输入电容的阻抗,可以得到输入阻抗的大小。

3.计算输入阻抗:Zin = (Zb * β) / (1 + β)其中,Zb为输入电容的阻抗。

4.计算输出阻抗:Zout = RC5.计算电压放大倍数:Av=-β*RC/(RC+RE)6.计算输入电压与输出电压之间的相位差:φ = arctan (β * RC / (RC + RE))需要注意的是,上述分析是在假设输入信号为低频信号的情况下进行的。

在实际应用中,可能存在高频信号的干扰。

为了抑制高频干扰,可以通过加入频率补偿电路,使得放大器的频率响应更加平坦。

综上所述,共射极放大电路的分析涉及直流电路和交流电路两个方面。

通过对电路中各元件的参数和工作原理的分析,可以得到输入阻抗、输出阻抗、电流放大倍数、电压放大倍数和相位差等关键指标。

这些指标可以帮助我们更好地了解和设计共射极放大电路。

1模拟电子技术实验实验名称:共射放大电路仿真分析实验类型: EDA 同组学生姓名:__________ 一、实验目的和要求(必填)二、实验内容和原理(必填)三、主要仪器设备(必填)四、操作方法和实验步骤五、实验数据记录和处理六、实验结果与分析(必填)七、讨论、心得实验2 PSpice使用练习——三极管共射放大电路的仿真分析一. 实验目的1.了解PSpice软件常用菜单和命令的使用。

2.掌握PSpice中电路图的输入和编辑方法。

3.学习PSpice分析设置、仿真、波形查看的方法。

4.学习三极管共射放大电路的仿真分析方法。

二. 实验准备1.阅读PSpice软件的使用说明。

2.了解三极管的伏安特性、直流扫描、交流扫描、时域分析。

3.理解三极管共射放大测试电路。

三. 实验内容1.三极管共射放大测试电路如图5.1所示。

输入该电路图,设置合适的分析方法及参数,用PSpice软件仿真分析三极管的静态工作点。

图2.1 三极管共射放大静态工作点2.对三极管进行直流电压线性扫描分析,仿真分析三极管的输出特性,并根据直流扫描分析设计电路参数值。

3.对三极管进行交流频率扫描分析,仿真分析三极管的幅频、相频的波形曲线,使用测量表达式。

4.对三极管进行时域扫描分析,仿真分析电压波形曲线、电压传输特性曲线。

四.实验内容和步骤1. 静态工作点分析(1)输入图2.1电路图(2)运行PSpice,输出仿真结果图2.2 三极管共射放大静态工作点2.直流扫描分析(1)参数设置扫描变量类型为电压源,扫描变量为V1,扫描类型为线性扫描,初始值为0V,终值为20V,增量为0.1V。

(2)分析结果查看图2.3为IC(Q1)与V(Q1:c)-V(Q1:e)的波形曲线,可知当V1=12V时,I CQ=1.372mA,V CEQ=5.124V。

图2.4为 IC(Q1)与V CE之间的关系曲线,标记的点坐标为(1.372m,5.125)图2.3 IC(Q1)与V(Q1:c)-V(Q1:e)的波形曲线图2.4 IC(Q1)与V CE之间的关系曲线(3)用直流扫描分析设计电路元器件的参数值由上一步知I CQ=1.372mA,若要求I CQ=1.5mA,可以通过调节Rb1的阻值实现,如图2.5。

仿真实验四 共射极放大电路分析

一、实验目的:

(1)认真理解和掌握含三极管的非线性电路的特点

(2)使用Multisim 验证三极管的等效小信号模型

二、实验原理及实例

小信号分析法是分析非线性电阻电路的主要方法之一。

在非线性电路中,同时有直流电

压0U 和随时间变化变化的输入信号源s u t () 的作用。

如果在任何时刻都有0U >s u t () ,则可

以采用小信号分析法。

具体步骤如下:

(1)画放大电路的小信号等效电路。

(2)估算be r 。

为此,还要求得静态电流eq I

(3)求电压增益V A 。

(4)计算输入、输出电阻o ,R R i

三、仿真实验设计

如下图所示求该电路的电压增益。

(1)当电路中只有直流电流作用时,求出静态工作点

2120.0454m 250800.0036312 1.104BE B C B CE C V I A K I I A V R I V

ββ-=

=Ω

====-=

(2)画出该电路的小信号等效电路

计算相关参数:

26200(180)7730.0454 3.63

be r =++=Ω+ ()155.24770.63b C E V b BE

i b be o C i R R A i R R R r R R k β=-=-=≈Ω

≈=Ω

对其仿真得:

由仿真结果可得67.56m 154.03435.23u O V i V V A V V

=

==

验证输入与输出的波形关系:

可得到输入波形与输出波形为反向,所以-154.03V A =

测量输入、输出电阻的阻值:

i 435771.30.435263.552824.40.0225i i O o V V R I mA

V V R Io mA ===Ω===Ω

四、实验总结

理论值和仿真结果有一定的误差,主要原因是电压表电流表都有内阻,使结果偏小,导致得不到理论值。

并且三极管内有小电阻rbe,导致电压偏小。

通过本次仿真电压路实验设计,我了解了三极管内部结构,其中有发射集,集电极,基极,而且会使用了三极管,依旧有二极管的单项导电性,其中计算时更不能忘记三极管的内部小电阻。

而且在此次仿真设计中我还了解了非线性电路的特点,帮助颇大。