汪曾祺的《受戒》课件

- 格式:ppt

- 大小:499.50 KB

- 文档页数:23

受戒汪曾祺语文课件《受戒》,是作家汪曾祺十七岁那年,抗战爆发时,避难到了一个小寺庙里住了几个月的亲身经历与感受,分享了《受戒》的语文课件给大家学习![教材版本]人民教育出版社高中语文读本(五):《泥土芬芳》之《受戒》[设计理念]1.本文是在学生学习了沈从文《边城》后进行的小说再阅读,沈从文通过对湘西风光的描绘,开创了散文化小说的风格,《受戒》是汪曾祺对沈从文这种风格小说的继承和发展。

“氛围即人物”是这类小说的主要表现形式,从沈从文的湘西风光到本文作者笔下的高邮水乡,都是一种诗化的美丽风景,加之文本中都重视风土人情的描写,为人物的活动和性格形成做了最贴切的铺垫。

通过本文的学习可以让学生进一步体会此类散文化小说的写作风格和欣赏要点。

2.这篇小说的主题的是“歌颂美,歌颂健康的人性”,而题目又与之矛盾,主题的理解是小说的难点,也是读懂小说的要点。

对主题的理解从主要的情节和人物入手,让学生理解为什么作者要对主人公及其之间的感情倾注那么多美好的描写(情节、环境)。

3.联系的学习,从《边城》到《受戒》,从沈从文到汪曾祺,学习此类小说的写作;以及从文本意识到作者意识,再到读者意识来理解主题。

[教材分析]1.文本特点:(1)体裁:散文化的小说(2)小说的内容结构特点:从对当地(应为作者故乡高邮)的生活情景和社会习俗描写开始,构造了主人公明子和英子的生活环境,同时也在这种环境中生长出了特点鲜明的明子和英子。

以两人懵懂的情愫作为小说的主要情节,对抗小说中的明子“受戒”,从而来表现主题。

2.小说学习的意义:学习此类小说的表现形式“氛围即人物”,理解环境风俗对人物性格形象的作用;理解本文主题的深刻意义(从文本、作者、读者三方面进行分析)。

3.教学建议和学法指导说明:提出问题——层层设疑——讨论分析——再质疑分析——归纳——明晰问题——联系实际拓展探究[学情分析]1.经过高一的学习,学生掌握了基本的小说阅读方法。

2.对散文化的小说阅读还不是很熟练,尤其对“氛围即人物”这一艺术表现形式需要再点拨。

汪曾祺

阅读与思考:

舅舅

赵大伯

小英子

明子和小英子一

起经历的事情

渡/普照,

及仁海的

老婆

明子要去善因寺受戒受戒后回

家的船上

明子和小英子

相互表白

善因寺明子受戒

小英子参观善因寺

小说结束

看星星荸荠田荸荠小河搭船进城善因寺受戒相识初恋热恋小河

船上表白

表白

认识了庵里的六个人情窦初开认识在庵里打牌的人

认干娘

和小英子家一起生活荸荠小河搭船进城善因寺受戒小河船上表白和小英子的情

感进一步加深见到更大的寺庙受戒成功收获爱情

好感

为两⼈的进⼀步交往做铺垫

感情加深

⼼理活动,体现明海情窦初开

⼼理活动,⼀是明海性格内向,和异性单独相处,内⼼紧张。

⼆是明海担⼼别⼈的闲⾔碎语。

⼼理活动,⼩英⼦对和尚受戒很好奇

关⼼

表⽩

初识:⼩船上对话,和⼩英⼦⼀起⽣活,回家的船上对话等。

P348、352、355、357、358

初识:⼩船上对话,和明海⼀起⽣活,回家的船上对话等。

P348、352、355、357、358。

浅析<<受戒>>《受戒》是汪曾祺最主要的代表作之一。

它与当时涌现并产生广泛影响的“伤痕”、“反思”和“改革”小说截然不同,为文坛提供了别具风格的艺术风格。

它不但为我们展示了汪曾祺儒雅的士大夫情怀与人格魅力,更为我们营造了一个美而温馨的艺术世界,抚慰那些被现实缠绕疲惫的心灵。

这篇文章不仅承接丰富了废名、沈从文这一支中断已久的中国抒情小说传统,而且“从纯粹的文学意义上看,新时期文学所迸发出来的汹涌澎湃、铺天盖地的文学大潮,新时期文学所发生的所有语言反省都源自于那“四十三年前的一个梦”,都源自文学的“受戒”。

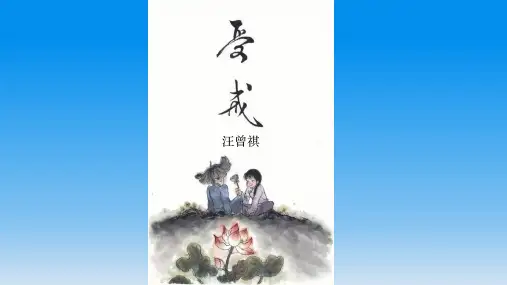

”(李锐语)《受戒》主要讲述的是明子和农家女孩小英子的爱情故事。

乖巧聪明的明海因为上头有三个哥哥,在家里的田地僧多粥少的情况下十三岁就到荸荠庵跟舅舅学做和尚。

当然明子是出于自愿原则的,这个地方盛产和尚。

因为和尚不仅“可以吃现饭”,还可以“攒钱”,到了一定的时候还可以还俗娶妻。

在荸荠庵这个卑微、世俗、充满泥土气息却没有宗教的神秘、阴深、禁忌的安乐所,有当家的负责料理经账、租账、债账的领袖仁山大师傅,也就是明子的舅舅;有一年总有几个月带上家眷到庵里避暑的二师父仁海;有充满活力的、聪明漂亮的既是打牌高手又是飞饶行家的,还是谷场上最会场情歌的三师傅仁渡师傅;还有整天把自己关在“一花一世界”里的枯寂的普照老师叔。

在这“没有所谓清规,连着两个字都没人提起”的地方,明子无忧无虑地渡过四年光阴。

他们的生活方式完全是世俗的,充满人间烟火的。

他们可以像平常人一样娶妻生子、找情人、谈恋爱,闲事和偷鸡摸狗的人打牌聊天,逢年过节还可以杀生吃肉,只要由老师叔给牲畜超度就可以。

对于他们而言,当和尚纯粹是一种谋生的方式,完全没有半点宗教原因的。

这仅仅是寻求生路的职业,既不比其他职业高尚,也不比其他职业低贱。

他们的职责就是念好经书做好法事。

然而在这四年光阴里最让明子感到欣慰与幸福的是与小英子的美好淳朴而又带点朦胧的爱情。

汪曾祺的唯美梦境——《受戒》——从《受戒》看汪曾祺小说的随意性汪曾祺在文章结尾处是这样写的:“一九八0年八月十二日,写四十三年前的一个梦。

”这个梦境,表达了他的审美世界,那个世界,于我看来是一种随意如水的唯美存有。

引用汪老对于小说的定义:“跟一个能够谈得来的朋友很亲切地谈一点你所知道的生活。

”所以《受戒》那个时期的小说,多以回忆表现,讲述着平凡琐事,冲淡平和,而那些温情与唯美,都是经过了时间的沉淀,过滤了浮躁喧嚣,所以我们看到的《受戒》,那么的纯然宁静,与自然相亲相爱,和伦理,文化,历史无关。

这份古典情韵,使他无愧为“中国最后一个士大夫”。

从另一个角度看,小说本身也是一种对于现实的解构。

文章之初,我们看到表达者对于“荸荠庵”这个名称的解释,富于佛教意味的菩提庵却被“俗人”叫成了荸荠庵。

这个讹称很具隐喻涵义,它代表着一种民间化的、世俗化的对佛教的解读。

而庵里的和尚也接受了这种“俗称”。

或许是作者对于宗教信仰的一种有意的“省略”或“忘怀”。

“和尚庙”“尼姑庵”也是俗人约定俗成的想法,荸荠庵住的却是和尚。

这个看似荒谬的事实说明这里的和尚对于名份、形式是看轻的。

而当地的人们,也对此习以为常,这正好印证了和尚的俗人化与宗教的世俗化。

这些叙事在一定水准上消解了现实中和尚与佛教的神秘性与神圣性。

这种消解便营造了一个轻松的环境,让我们能够用一种自由的心态随着表达者一起,去欣赏那些美丽的故事。

而表达者自己,也能够在这种轻松的气氛下,随着记忆的流动,讲着那些分不清是真是假的清新飘逸的梦。

汪老曾在小说序言里声称:“我的小说的另一个特点是:散,这倒是有意为之的。

我不喜欢布局严谨的小说,主张信马由缰,为文无法。

”他的这种散文化的叙事结构,情节因素少,逻辑联系弱,较少矛盾冲突,以大量的风土人情或画面构成小说,使其更像生活。

比方文中对于明海入庵之后生活的描写,从庵里的摆设,明海的早晚课,写到了庵里的人口,从庵里的师傅们,又写到了当地的风俗,放焰口,和尚娶妻,盂兰会,山歌小调,和尚的水烟袋,和尚打牌,又引出了铜蜻蜓的趣事,过年杀猪。