临床常用危急值管理

- 格式:doc

- 大小:122.50 KB

- 文档页数:21

临床“危急值”管理制度一、危急值:通常指某种检验、检查结果出现时,表明患者可能已处于危险边缘,此时如果临床医师能及时得到检查信息,迅速给予有效的干预措施或治疗,可能挽救患者生命;否则就有可能出现严重后果,危及患者安全甚至生命,这种有可能危及患者安全或生命的检查结果数值称为“危急值”(Criticall Values)二、临床“危急值”项目及范围由各医技科室(包括医学检验科、病理科、影像科、心电图与内镜室等)和相关临床科室商定,由医务科统一公布。

如认为公布的“危急值”项目及范围需要更改或增减,科室应及时报告医务科,同时提交更改或增减的原因分析,由医务科确认公布。

三、确认“危急值”。

各医技科室人员熟悉本科室“危急值”项目及内容,能够快速、有效识别“危急值”。

当检查出现“危急值”时,检查者立即重新核实患者身份,确认仪器、设备和检查过程(如:标本采集、储存、运送、交接、处理等)是否正常,操作是否正确;核查检验标本是否有错,检验项目质控、定标、试剂是否正常,仪器传输是否有误。

四、报告“危急值”。

住院患者出现“危急值”时,医技科室人员在确认检验、检查过程各环节无异常的情况下,应立即通过内网发送检验检查图像和报告,电话通知临床科室人员“危急值”结果;如有陪检人员,应当面通知,并将报告事项记录于登记本中。

门诊患者出现“危急值”时,医技科室人员应立即电话通知门诊接诊医师。

五、记录“危急值”。

各医技科室、临床科室、查体中心应分别建立《临床“危急值”报告登记本》,对报告、接获“危急值”的内容做详细记录。

“危急值”报告与接收均遵循“谁报告(接收),谁记录”原则。

报告者应报告“危急值”患者的姓名、科室及床号、住院号、收样本时间、检验检查项目、检验检查结果、出报告时间、向临床报告时间、报告者、接收者等项目。

接获“危急值”者应在复述确认后,规范、完整地记录检查结果和报告者的科室与姓名、报告时间,并立即报告值班医师。

六、处理“危急值”。

临床危急值管理制度一、概述临床危急值是指在临床检验中检出的某些严重异常结果,即患者处于危急情况下需要立即采取干预措施的结果。

这些结果通常涉及到生命垂危的情况,因此及时有效地管理危急值是保障患者生命安全的重要环节。

建立科学规范的临床危急值管理制度,对于保障医疗质量和促进医疗安全具有重要意义。

二、危急值的分类根据不同的临床检验项目和结果,危急值可以分为三类:1. 紧急值:即时通知医师或护士处理。

例如:动脉氧分压低于60mmHg、白细胞计数小于1.0×10^9/L、低钾等。

2. 严重值:在2小时内通知医师或责任医师处理。

例如:动脉氧分压低于70mmHg、白细胞计数小于1.5×10^9/L等。

3. 重要值:24小时内通知医师处理。

例如:超高敏感C-反应蛋白大于100mg/L、心肌肌钙蛋白T大于0.1ng/ml等。

三、危急值管理的流程1. 危急值的辨识:临床实验室在检验过程中发现危急值后,应立即将结果标注为“危急值”,并通知相关医护人员。

2. 信息传递:实验室负责人在辨识危急值后,应及时向医疗机构的责任医生传递信息。

3. 处理措施:医疗机构的责任医生应根据不同的危急值等级采取相应的处理措施,确保患者得到及时干预和治疗。

4. 反馈机制:医疗机构应建立完善的危急值管理反馈机制,对每一次危急值事件进行及时跟踪和评估,及时调整管理措施。

5. 教育培训:医疗机构应定期开展相关危急值管理的培训,提高医务人员的危急值识别和处理能力。

四、危急值管理的责任分工1. 医院管理层负责制定和完善危急值管理制度,保证危急值管理的落实。

2. 实验室负责人负责危急值的辨识和信息传递。

3. 医疗机构的责任医生负责根据不同的危急值等级采取相应的处理措施,确保患者得到及时干预和治疗。

4. 医护人员负责协助医生处理危急值,并及时向医疗机构汇报情况。

五、危急值管理的质量控制1. 医疗机构应定期进行内部质控,检查危急值管理的执行情况,及时发现和纠正问题。

临床“危急值”管理制度为加强医院管理,提高医疗质量,保障医疗安全,全面贯彻落实《患者安全目标》,避免医疗差错事故发生。

使临床能够及时掌握病人病情变化情况,并提出诊疗处理意见,特制订本临床“危机值”管理制度。

一、危急值的定义:“危急值”通常指某种检验、检查结果表明患者可能已处于危险边缘。

此时,如果临床医师能及时得到检查信息,迅速给予有效的干预措施或治疗,可能挽救患者生命;否则就有可能出现严重后果,危及患者安全甚至生命。

这种有可能危及患者安全或生命的检查结果数值称为“危急值”。

二、医技科室危急值报告流程凡检验科、放射科、超声科、心功能科、病理等科室检查出的结果为“危急值”,应及时复检一次,同时电话报告临床科室,必要时须请上级医师复查。

如两次结果相同,且确认仪器设备正常,标本采集、运送无误,方可将报告送达临床科室。

检验科必要时应保留标本备查。

三、临床科室危急值处理流程1.临床科室仅医务人员可接听有关“危急值”报告的电话,并按要求复述一遍结果后,认真记录报告时间、检查结果、报告者,按照“谁报告,谁记录”的原则,做好登记工作,责任到人。

2.护士在接获“危急值”电话时,除按要求记录外,还应立即将检查结果报告主治医师(或当班医师),同时记录汇报时间、汇报医师姓名。

并与医师一同确认该标本的采集与送检等环节是否正常。

如认为该结果与患者的临床病情不相符或标本的采集有问题,可重新留取标本复检。

3.医师接获“危急值”报告并认定标本采集、送检过程均无异常后,并立即对患者采取相应治疗措施,如需会诊应立即上报上级医师或科主任,预防不良后果的发生;同时在病程记录中详细记录报告结果、分析、处理情况,处理时间记录到时与分;若为住院医师应立即向上级医师和科主任报告。

4.门、急诊部或体检中心在接到“危急值”报告后,应尽量立即联系患者就医。

如联系不到须报医务部(总值班)备案。

四、危急值登记和登记管理“危急值”报告与接收遵循“谁报告,谁登记。

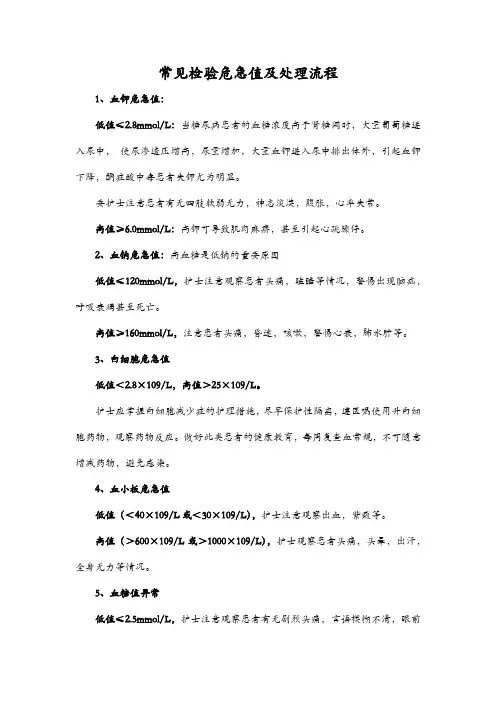

常见检验危急值及处理流程1、血钾危急值:低值≤2.8mmol/L:当糖尿病患者的血糖浓度高于肾糖阈时,大量葡萄糖进入尿中,使尿渗透压增高,尿量增加,大量血钾进入尿中排出体外,引起血钾下降,酮症酸中毒患者失钾尤为明显。

要护士注意患者有无四肢软弱无力,神志淡漠,腹胀,心率失常。

高值≥6.0mmol/L:高钾可导致肌肉麻痹,甚至引起心跳骤停。

2、血钠危急值:高血糖是低钠的重要原因低值≤120mmol/L,护士注意观察患者头痛,瞌睡等情况,警惕出现脑疝,呼吸衰竭甚至死亡。

高值≥160mmol/L,注意患者头痛,昏迷,咳嗽,警惕心衰,肺水肿等。

3、白细胞危急值低值<2.8×109/L,高值>25×109/L。

护士应掌握白细胞减少症的护理措施,尽早保护性隔离,遵医嘱使用升白细胞药物,观察药物反应。

做好此类患者的健康教育,每周复查血常规,不可随意增减药物,避免感染。

4、血小板危急值低值(<40×109/L或<30×109/L),护士注意观察出血,紫癜等。

高值(>600×109/L或>1000×109/L),护士观察患者头痛,头晕,出汗,全身无力等情况。

5、血糖值异常低值≤2.5mmol/L,护士注意观察患者有无剧烈头痛,言语模糊不清,眼前发黑,视物不清,昏迷。

高值≥22.2mmol/L,患者通常心跳快速,呼吸缓而深,极度口渴。

糖尿病的血糖控制除了药物控制外,健康教育在此存在重要的治疗意义,所以护士必须掌握糖尿病相关健康教育知识。

6、PH值异常低值≤7.2酸中毒,高值≥7.55碱中毒。

日常工作中,当接到危急值通知时,要第一时间汇报给医生,并做好记录,配合医生做好临床干预工作,准确及时执行危急管理制度,对患者及自己都是一种保护。

临床科室接到危急值报告后必须在15-30分钟内完成危急值管理工作。

临床危机值管理制度1. 引言临床危机值是指在临床工作中出现的紧急情况和重要异常结果,对患者的生命安全和健康状况产生重大影响。

为了及时有效地处理和管理临床危机值,保障患者的安全和提高临床工作的质量,医疗机构需要建立完善的临床危机值管理制度。

2. 目的临床危机值管理制度的目的在于明确临床危机值的定义和分类,规范危机值的报告和处理流程,确保及时有效地采取相应的措施,最大限度地减少患者的伤害。

3. 临床危机值定义和分类3.1 定义临床危机值是指在临床检验、医学影像、病理诊断等领域,出现的紧急情况和重要异常结果。

常见的临床危机值包括但不限于:血压急剧升高或降低、心电图出现心律失常、血氧饱和度降低、肌酸激酶升高、血糖水平异常等。

3.2 分类根据临床危机值的严重程度和紧急性,可将其分为三类:•一类危机值:存在立即危险和急需立即干预的情况,例如心脏骤停、严重颅脑外伤等。

•二类危机值:可能对患者的健康状况产生重大影响的情况,例如急性心肌梗死、严重肺炎等。

•三类危机值:可能对患者的健康状况产生一定影响的情况,例如轻度脑中风、轻度心绞痛等。

4. 报告和处理流程4.1 报告流程当医疗工作者发现可能存在临床危机值的情况时,应立即向相关部门报告,包括医务科、护理科等。

报告内容包括但不限于:患者信息、危机值类型、危机值的测量结果等。

4.2 处理流程根据临床危机值的分类,医务科或其他相关部门应及时调度人员,并采取相应的处理措施。

具体流程如下:•一类危机值:立即向急救中心报告,并启动急救流程。

同时通知相关科室和医生参与救治工作。

•二类危机值:向相关科室报告,并启动紧急处置流程。

相关科室医生应及时进行评估和制定治疗方案。

•三类危机值:向相关科室报告,并安排医生或护士进行进一步观察和监测,根据患者的具体情况决定是否需要采取进一步的处理措施。

5. 质量控制和评估为了确保临床危机值管理制度的有效执行和持续改进,医疗机构应建立相应的质量控制和评估机制。

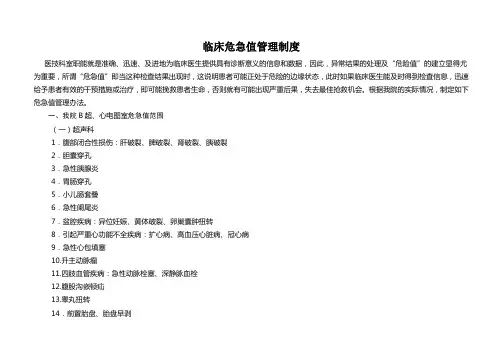

临床危急值管理制度医技科室职能就是准确、迅速、及进地为临床医生提供具有诊断意义的信息和数据,因此,异常结果的处理及“危险值”的建立显得尤为重要,所谓“危急值”即当这种检查结果出现时,这说明患者可能正处于危险的边缘状态,此时如果临床医生能及时得到检查信息,迅速给予患者有效的干预措施或治疗,即可能挽救患者生命,否则就有可能出现严重后果,失去最佳抢救机会。

根据我院的实际情况,制定如下危急值管理办法。

一、我院B超、心电图室危急值范围(一)超声科1.腹部闭合性损伤:肝破裂、脾破裂、肾破裂、胰破裂2.胆囊穿孔3.急性胰腺炎4.胃肠穿孔5.小儿肠套叠6.急性阑尾炎7.盆腔疾病:异位妊娠、黄体破裂、卵巢囊肿扭转8.引起严重心功能不全疾病:扩心病、高血压心脏病、冠心病9.急性心包填塞10.升主动脉瘤11.四肢血管疾病:急性动脉栓塞、深静脉血栓12.腹股沟嵌顿疝13.睾丸扭转14.前置胎盘、胎盘早剥(二)心电图1.急性期心肌梗塞2.变异性心绞痛3.重度低血钾、高血钾引起的心律失常4.显著窦性心动过缓,心率<40次/分5.窦房阻滞6.阵发性室上性心动过速、阵发性室上性心动过缓7.房颤伴Ⅲ度房室传导阻滞8.心室扑动、心室颤动9.Ⅲ度房室传导阻滞10.预激综合征伴心房颤动二、危急值的处理当出现上述危急值时,在确认仪器设备正常的情况下,立即复查,复查结果与第一次结果吻合无误后,即刻电话通知临床(护理部或医生),并在《危急值结果登记本》上详细记录,记录上检查日期、患者姓名、病案号、科室床号、检验项目、检验结果、复查结果、临床联系人、联系电话、联系时间(min)、报告人、备注等项目,接收部门亦同样作好登记工作。

临床医生接到电话后首先考虑两点:一是该结果是否与临床症状相符;二是如果临床症状不符,样本的留取是否有问题?如需要,马上重留标本,免费复查。

八师一五0团医院危急值的临床意义一、增强了检验工作者的责任心:危急值制度的建立促进了检验工作者对异常结果及时进行分析复查,并及时与临床医生联系。

临床“危急值”管理

1.检查科室处理流程

(1)重复检测标本,有必要时需重新采样;

(2)对于首次出现危急值的病人,操作者应在发现危急值后5分钟内与临床科室联系。

住院病人联系病区护士,门诊病人联系病人。

联系时须告诉对方检验结果,检验人员姓名,并询问接受报告人员的姓名;

(3)检查科室按危急值登记要求详细记录患者的姓名、门诊号(或住院号、科室、床号)、收样时间、出报告时间、检验结果(包括记录重复检测结果)、向临床报告时间(精确到分钟)、报告接受人员姓名和检查科室报告人员姓名等;

(4)必要时检查科室应保留样本备查。

2.临床科室对于危急值处理流程

(1)住院部临床科室护士接到检查科室危急值报告电话后,应将病人的姓名、住院号、检查项目和结果、接电话的时间(精确到分钟)、检查科室报告人员姓名、电话等记录在危急值接受登记本上。

临床科室需将接电话人员的姓名告知检查科室通知人员;

(2)接电话的护士做完记录后,复读给报告者,确认无误后即刻通知到主管医生(值班医生)和责任护士,夜间或节假日通知值班医生;

(3)医生接到危急值报告后,确认危急值是否与临床相符,迅速给予病人有效的干预措施或治疗。

护士根据医嘱积极处理并及时准确记录;

(4)如危急值与临床情况不符,重新抽取样本进行复查;

(5)病区接到危急值电话报告后必须在半小时内完成报告流程。

3.临床检验、医学影像科、心电图室等医技部门应当有“危急值项目表二。

临床危急值报告及管理制度根据卫生部医疗质量与安全目标的要求,结合我院实际情况,现制定本制度。

一、危急值:“危急值”通常指某种检验、检查结果出现时,表明患者可能已处于危险边缘。

此时,如果临床医师能及时得到检查信息,迅速给予有效的干预措施或治疗,可能挽救患者生命;否则就有可能出现严重后果,危及患者安全甚至生命,这种有可能危及患者安全或生命的检查结果数值称为“危急值”。

二、凡检验科检查出的结果为“危急值”,应立即复核一次,如两次复查结果相同,且确认仪器设备正常,标本采集、运送无误,方可将报告,通过信息系统传输、同时电话报告临床科室。

放射、B 超心电室、病理科检查发现的危、急、重患者应立即电话报告相关科室,并按限时服务要求,发出报告。

危急值报告人员,要记录接受报告人员姓名及时间(精确到分钟),认真填写《危急值报告登记本》。

三、科室值班人员在接获“危急值”系统报警或电话时,按要求复述一遍结果,并记录报告人员姓名及报告时间(精确到分钟),同时立即将检查结果报告主管医师(或当班医师),记录汇报时间、汇报医师姓名,并认真填写科室《危急值报告登记本》。

四、医师接获“危急值”系统报警或电话时,按要求复述一遍结果,认真填写科室《危急值报告登记本》。

根据该患者的病情,结合“危急值”的报告结果,立即对该患者的病情做进一步了解,对“危急值”报告进行分析和评估。

并向上级医师报告,对进一步抢救的治疗措施(如用药、手术、会诊、转诊或转院等)做出决定;并在病程记录中详细记录报告结果、分析、处理情况,处理时间(记录到时与分)、结果,上级医师查房意见或建议,并对危急值内容进行交班。

检验科危急值报告项目如下:放射科“危急值”报告项目如下:(1)CT检查:①严重的颅内血肿、挫裂伤、蛛网膜下腔出血的急性期。

②硬膜下/外血肿急性期。

③脑疝、急性脑积水。

④颅脑CT 扫描诊断为颅内急性大面积脑梗死(范围达到一个脑叶或全脑干范围或以上。

⑤脑出血或脑梗塞复查CT,出血或梗塞程度加重,与近期片对比超过15%以上。

临床“危急值”管理制度及工作流程一、临床“危急值”管理制度:1.简介:临床“危急值”是指患者体征、实验室检查结果等在一段时间内达到危险水平,需要立即采取积极治疗干预的情况。

因此,建立一套临床“危急值”管理制度是非常有必要的。

2.内容:临床“危急值”管理制度包括以下几个方面的内容:a.确定“危急值”的范围:根据相关指南、文献和专家共识,确定各种检查项目的临界值范围,以及对应的处理措施。

b.“危急值”的通知和确认:当项检查结果达到“危急值”范围时,实验室或相关部门应立即通知责任医生或相应临床科室,并向医生提供必要的临床信息。

c.责任医生的角色和责任:为每一种检查项目指定一名或多名负责医生,并明确他们的角色和责任,包括及时接受通知、确认结果的准确性、决策治疗方案等。

d.结果确认和处理:责任医生收到通知后,应迅速确认结果的准确性,并立即采取相应的治疗措施。

同时,应记录相关处理过程和结果,并及时沟通患者及其家属。

e.“危急值”结果的跟踪和反馈:对于每一次产生“危急值”的事件,应进行追踪和分析,并及时反馈给相关人员,以便改进工作流程和提高处理效率。

二、临床“危急值”工作流程:1.患者入院:当患者入院时,医生应根据病情判断是否需要进行相关检查。

同时,医生应知晓各类检查项目的临界值范围。

2.检查结果通知:当项检查结果达到“危急值”范围时,实验室或相关部门应立即通知责任医生或临床科室,并提供相关临床信息供医生参考。

3.结果确认和处理:责任医生收到通知后,应迅速确认结果的准确性,并立即采取相应的治疗措施。

在处理过程中,应及时沟通患者及其家属,解释病情和治疗方案,并征得其同意。

4.处理结果记录和沟通:责任医生应记录相关处理过程和结果,并将处理结果及时沟通给患者及其家属。

同时,应及时沟通其他医疗团队成员,以保证全程护理的连贯性和协同性。

5.结果追踪和反馈:对于每一次产生“危急值”的事件,应进行追踪和分析,并及时反馈给相关人员。

一、 “危(wei )险值”项目和范围(一)检验科“危(wei )险值”项目及范围(二)心电图“危(wei )险值”项目及范围1.心脏停博2.急性心肌缺血3.急性心肌损伤4.急性心肌梗死5.致命性心律失常(1)室性心动过速(2)多源性、 RonT 型室性早搏(3)大于 2 秒的心室停搏(4)频发性室性早搏并 Q-T 间期延长(5)预激伴快速房颤 项目 范围HGB (静脉血. <50g/L>180g/L WBC (静脉血. <3.0 × PLT (静脉血. <50×109/LPT (静脉血) <5 秒; >30 秒 APTT(静脉血) <20 秒; >80 秒 血培养阳性.脑脊液涂片和培养阳性.分枝杆菌涂片阳性。

项目 范围 钾 (血清) <3.0mmol/L ;>5 钠 (血清) <125mmol/L ;>1 氯 (血清) <90mmol/L ;>12 钙 (血清) <1.5mmol/L ;>3糖 (血清) <2.5mmol/L ;>15 尿 素 氮 >15 mmol/L ALT ( 血 >300 u/L(6)心室率大于 180 次/分的心动过速(7)高度、三度房室传导阻滞(8)心室率小于 45 次/分的心动过缓(三)医学影像科“危(wei)险值”项目及报告范围:1.中枢神经系统:(1)严重的颅内血肿、挫裂伤、蛛网膜下腔出血的急性期;(2)硬膜下/外血肿急性期;(3)脑疝、急性脑积水;(4)颅脑 CT 或者 MRI 扫描诊断为颅内急性大面积脑梗死 (范围达到一个脑叶或者全脑干范围或者以上);(5)脑出血或者脑梗塞复查 CT 或者 MRI,出血或者梗塞程度加重,与近期片对照超过 15%以上。

2.严重骨关节创伤:(1) X 线或者 CT 检查诊断为脊柱骨折,脊柱长轴成角畸形、椎体粉碎性骨折压迫硬膜囊致椎管狭窄、脊髓受压。

icu常见危急值的管理ICU(重症监护室)中常见的危急值包括生命体征异常、实验室检查异常、器官功能衰竭等,这些危急值需要及时有效地管理以确保患者的安全和健康。

以下是我从多个角度全面回答你的问题:1. 生命体征异常,在ICU中,危急值的管理包括对患者的生命体征进行监测和评估。

例如,血压异常(高血压或低血压)、心率异常(过快或过慢)、呼吸异常(呼吸急促或呼吸困难)等都需要及时干预和管理。

医护人员需要密切观察患者的生命体征变化,并根据情况采取相应的护理措施,如调整药物剂量、使用呼吸机辅助通气等。

2. 实验室检查异常,ICU患者经常需要进行各种实验室检查,如血液生化指标、血气分析、凝血功能检查等。

当这些检查结果出现异常时,医护人员需要及时处理。

例如,血糖异常、电解质紊乱、凝血功能异常等都可能对患者的生命构成威胁,需要立即采取相应的治疗措施。

3. 器官功能衰竭,在ICU中,患者常常因为严重疾病导致多个器官功能衰竭。

例如,心脏功能不全、肺部感染导致呼吸衰竭、肾功能不全等。

对于这些情况,医护人员需要进行全面的评估,采取相应的治疗措施,可能包括使用药物支持、机械通气、血液透析等。

在管理ICU中的危急值时,医护人员需要密切合作,及时沟通,采取有效的团队协作措施。

此外,对于ICU患者,预防和早期干预同样重要,包括定期评估患者的病情变化,及时调整治疗方案,避免危急值的发生。

总之,ICU中危急值的管理需要医护人员具备丰富的临床经验和专业知识,以及良好的团队合作精神,才能有效保障患者的安全和健康。

临床危急值报告管理制度临床危急值报告管理制度一、引言临床危急值是指当这种检验、检查结果出现时,表明患者可能正处于有生命危险的边缘状态,临床医生需要及时得到检验、检查信息,迅速给予患者有效的干预措施或治疗,就可能挽救患者生命,否则就有可能出现严重后果,失去最佳抢救机会。

为了加强临床危急值的管理,确保患者的安全,特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于医院所有临床科室和医技科室。

三、危急值的定义和范围危急值的定义:危急值是指当这种检验、检查结果出现时,表明患者可能正处于有生命危险的边缘状态,临床医生需要及时得到检验、检查信息,迅速给予患者有效的干预措施或治疗,就可能挽救患者生命,否则就有可能出现严重后果,失去最佳抢救机会。

危急值的范围:危急值的范围应根据医院的实际情况和临床需求进行确定。

一般来说,危急值的范围应包括但不限于以下几个方面:生命体征:如心率、血压、呼吸频率、体温等。

血液学指标:如血红蛋白、血小板计数、白细胞计数等。

生化指标:如血糖、血钾、血钠、血钙等。

凝血功能指标:如凝血酶原时间、部分凝血活酶时间等。

影像学检查结果:如 X 线、CT 、MRI 等检查结果。

其他指标:如心电图、脑电图等检查结果。

四、危急值的报告流程检验、检查科室发现危急值:检验、检查科室在发现危急值后,应立即核实检验、检查结果,并在 10 分钟内将危急值报告给临床科室。

临床科室接收危急值报告:临床科室在接到危急值报告后,应立即记录危急值报告的时间、患者姓名、住院号、检验、检查项目、检验、检查结果等信息,并在 30 分钟内对患者进行评估和处理。

临床科室处理危急值:临床科室在处理危急值时,应根据患者的具体情况,采取相应的治疗措施。

如患者需要紧急抢救,临床科室应立即组织抢救,并通知相关科室协助抢救。

临床科室记录危急值处理过程:临床科室在处理危急值后,应及时记录危急值处理的过程和结果,并在 6 小时内将危急值处理记录归档保存。

1. 2. ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 1. 2. 3. 4.五、危急值的管理和监督危急值的管理:医院应建立危急值管理制度,明确危急值的定义、范围、报告流程、处理流程等内容。

2024危急值如何管理?(附常见实验室危急值)1 .什么是危急值?危急值是指对提示患者处于生命危急状态的检查、检验结果建立复核、报告、记录等管理机制,以保障患者安全的制度。

2 .处理危急值的基本要求1、医疗机构应当分别建立住院和门急诊患者危急值报告具体管理流程和记录规范,确保危急值信息准确,传递及时,信息传递各环节无缝衔接且可追溯。

2、医疗机构应当制定可能危及患者生命的各项检查、检验结果危急值清单并定期调整。

3、出现危急值时,出具检查、检验结果报告的部门报出前,应当双人核对并签字确认,夜间或紧急情况下可单人双次核对。

对于需要立即重复检查、检验的项目,应当及时复检并核对。

4、外送的检验标本或检查项目存在危急值项目的,医院应当和相关机构协商危急值的通知方式,并建立可追溯的危急值报告流程,确保临床科室或患方能够及时接收危急值。

5、临床科室任何接收到危急值信息的人员应当准确记录、复读、确认危急值结果,并立即通知相关医师。

6、医疗机构应当统一制定临床危急值信息登记专册和模板,确保危急值信息报告全流程的人员、时间、内容等关键要素可追溯。

3 .出现危急值了,检验人员怎么办?当日常检验工作中遇到了危急值,缺乏H作经验的"职场新手"会非常紧张, 不知道如何处理,当然向年资高的老师请教汇报是必不可少的。

但如何进行正确的处理呢?1、检查实验操作过程全面回顾整个检测过程有没有问题,比如有没有人为因素操作、仪器设备、试剂盒等出现了问题,而造成的所谓的‘危急值",排出假性危急值。

2、检查样本状态检查标本的状态,是否为不合格样本,比如生化检验,样本是否溶血、脂血;凝血功能是否有凝集、是否按照比例采集样本、是否为输液后采集的样本等等。

排除因为样本因素造成的假危急值,电话沟通,看是否与患者的临床表现相符,不合格样本必须重新采集样本复查;合格样本如果结果与临床不符,必要时也需要重新采集样本复查。

3、汇报流程危急值结果与患者病情相符,必须通知主管医生第一时间进行干预。

临床“危急值”报告管理制度及工作流程为加强临床辅助检查危急值的管理,确保危急值及时反馈,以便临床医师采取及时、有效的治疗措施,保证医疗安全,结合我院实际情况,特制定本制度及流程,请各科室遵照执行。

一、危急值定义危急值是指辅助检查结果与正常参考范围偏离较大,表明患者可能正处于生命危险的边缘状态,此时如果临床医生能及时得到检验结果信息,迅速给予患者有效的干预措施或治疗,可能挽救患者的生命,否则就可能出现严重后果,失去最佳抢救时机,甚至危及生命。

二、危急值报告程序和登记制度(一)危急值报告程序1. 医技人员发现危急值情况时,检查(验)者首先要确认检查仪器、设备和检验流程是否正常,核查标本是否有误,操作是否正确,仪器传输是否有误,在确认检查(验)过程各环节无异常的情况下,立即电话通知患者所在科室医护人员危急值结果,并详细填写医技科室危急值报告登记本,向上级医师(检验师)或科主任报告。

2. 相关医护人员接到危急值报告电话后,详细、规范登记,并及时将结果告知主管医师或值班医生。

主管医师或值班医生应立即通知患者家属,并采取相应的处理措施,记录在病历中。

(二)危急值登记制度1. 医技科室应设立危急值报告登记本,详细记录危急值项目、患者基本信息、报告时间、报告人员、接收人员等信息。

2. 临床科室应设立危急值接收登记本,详细记录危急值项目、患者基本信息、报告时间、接收人员、处理措施等信息。

三、危急值报告范围1. 实验室检查危急值范围:根据实验室检查项目,参照相关指南和规范,制定各项目的危急值范围。

2. 影像学检查危急值范围:根据影像学检查项目,参照相关指南和规范,制定各项目的危急值范围。

3. 其他检查危急值范围:根据其他检查项目,参照相关指南和规范,制定各项目的危急值范围。

四、危急值报告责任1. 医技科室负责危急值报告的及时性和准确性,确保危急值信息准确无误地传递给临床科室。

2. 临床科室负责危急值报告的接收和处理,确保患者得到及时、有效的治疗措施。

临床危急值管理制度(汇总)一、引言随着医疗技术的不断发展,临床危急值管理制度在医疗机构中的重要性日益凸显。

危急值是指在临床检验、影像学检查、心电图检查等过程中,发现的具有严重生命危险的异常指标。

为了确保患者安全,提高医疗质量,我国医疗机构已普遍建立临床危急值管理制度。

本文将对临床危急值管理制度进行汇总,以期为医疗机构提供参考。

二、临床危急值管理制度的建立1.制定危急值项目清单:医疗机构应根据临床实际,制定危急值项目清单,包括检验、影像、心电图等项目的危急值范围。

2.设立危急值管理组织:医疗机构应设立危急值管理组织,明确各部门职责,确保危急值管理制度的有效实施。

3.制定危急值报告流程:危急值报告流程应包括危急值的识别、报告、处理和记录等环节。

4.制定危急值处理预案:医疗机构应根据危急值项目,制定相应的处理预案,包括紧急处理措施、患者转运、通知家属等。

5.培训与考核:医疗机构应定期对医务人员进行危急值管理培训,提高其对危急值的识别和处理能力。

三、临床危急值管理制度的具体实施1.危急值的识别:医务人员在接收到危急值报告后,应立即进行核实,确认危急值的存在。

2.危急值的报告:医务人员在确认危急值后,应立即向相关部门报告,包括患者所在科室、值班医生、护士等。

3.危急值的处理:医务人员应根据危急值处理预案,对患者进行紧急处理,包括调整治疗方案、通知家属等。

4.危急值的记录:医务人员应在病历中详细记录危急值的出现、报告、处理等情况,以便于后续的跟踪和评估。

5.危急值管理制度的持续改进:医疗机构应定期对危急值管理制度进行评估和改进,以提高危急值管理水平。

四、临床危急值管理制度的意义1.提高患者安全:临床危急值管理制度有助于医务人员及时发现和处理患者生命危险的异常指标,降低医疗风险,提高患者安全。

2.提高医疗质量:临床危急值管理制度有助于提高医疗机构的医疗质量,规范医疗行为,降低医疗纠纷。

3.提高医务人员业务水平:临床危急值管理制度有助于提高医务人员对危急值的识别和处理能力,促进其业务水平的提升。

临床常用危急值管理-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII临床危急值管理一、临床危急值报告制度1.“危急值”是指当这种检测结果出现时,表明患者可能正处于有生命危险的边缘状态,临床医生需要及时得到患者的医疗信息,迅速给予患者有效的干预措施或治疗,就可能挽救患者生命,否则就有可能出现严重后果,失去最佳抢救机会。

2.建立危急值项目表与制定危急界限值,并对危急界限值项目表进行定期总结分析,修改,删除或增加某些项目,以适合于我院病人群体的需要。

3.建立报告危急值的处理程序,并在《危急值结果登记本》上详细记录(记录检测日期、患者姓名、住院号、科室床号、检测项目、检测测结果、复查结果、临床联系人、联系电话、联系时间,准确到分、报告人、备注等项目),同时为临床诊断提供预警提示。

4.临床医护人员接到危急界限值的报告后应及时识别,若与临床症状不符,应关注标本的留取情况,如有需要,即应重新留取标本进行复查,若与临床症状相符,应有处理结果,并采取相应措施。

5.在临床工作中,医护人员必须掌握临床危急界值指标,并对出现危急值界线的患者做出紧急处理措施。

6.医务处定期检查和总结“危急值报告”的工作,每年至少要有一次总结,重点是追踪了解患者病情的变化,或是否由于有了危急值的报告而有所改善,提出“危急值报告”的持续改进的具体措施。

7.临床“危急值报告”作为医疗质量管理评价的重要条件,加强临床危急值管理,提高患者生存质量。

二、临床常用的危急值三、危机值的意义及护理措施生命体征:包括呼吸、体温、脉搏、血压,它们是维持机体正常活动的支柱,缺一不可,不论哪项异常也会导致严重或致命的疾病,同时某些疾病也可导致这四大体征的变化或恶化。

因此,如何判断它们的正常和异常,已成为每个医护人员的必备知识和技术。

同时在某些情况下,它们的逐渐正常也代表着疾病的好转,表示由危转安。

如心跳骤停时,出现意识丧失、无血压等症状,表示由安转危,经抢救后,逐渐恢复正常 .急救时对生命四大体征认真观察,做出正确判断,有利于发现疾病的安危和采取针对性的抢救措施。

临床证实,心跳由各种伤病因素骤停后,呼吸也即终止,脑组织发生不可逆转的损害。

心跳停止3秒钟即发生头晕;10~20秒钟即发生错厥,血压下降;40秒钟出现抽搐,摸不到脉搏;呼吸骤停60秒钟后,大小便失禁,体温下降,甚者生命终止等。

可见呼吸、脉搏、体温、血压这四大生命体征,在正常情况下,互相协调,互相配合,互为作用,来维持人体正常生理活动,维持生命;而在人体异常情况下,它们也会互相影响,互相抵毁,继之发生危险症候群,甚者危及生命。

所以说,呼吸、体温、脉搏、血压是生命的支柱,是生命的基础 .(一)、体温人正常体温是比较衡定的,但因种种因素它会有变化,但变化有一定规律。

1.口测法:先用75%酒精消毒体温表,放在舌下,紧闭口唇,放置5分钟后拿出来读数,正常值为36.3~37.2℃。

此法禁用于神志不清病人和婴幼儿。

嘱病人不能用牙咬体温计,只能上下唇啜紧,不能讲话,防止咬断体温计和脱出。

2.腋测法:此法不易发生交叉感染,是测量体温最常用的方法。

擦干腋窝汗液,将体温表的水银端放于腑窝顶部,用上臂半体温表夹紧,嘱病人不能乱动,10分钟后读数,正常值为36~37℃。

3.肛测法:多用于昏迷病人或小儿。

病人仰卧位,将肛表头部用油类润滑后,慢慢插入肛门,深达肛表的1/2为止,放置3分钟后读数,正常值为36.5~37.7℃。

正常人的体温在24小时内略有波动,一般情况下不超过0.5- 1℃。

生理情况下,早晨略低,下午或运动和进食后稍高。

老年人体温略低,妇女在经期前或妊娠时略高。

(二)体温的异常1.体温升高:37.5~37.9℃为低热,38~38.9℃为中度发热,39~40.9℃为高热,41℃以上为超高热。

体温升高多见于肺结核、细菌性痢疾、支气管肺炎、脑炎、疟疾、甲状腺机能亢进、中暑、流感以及外伤感染等。

2.体温低于正常:见于休克、大出血、慢性消耗性疾病、年老体弱、甲状腺机能低下、重度营养不良、在低温环境中暴露过久等。

(二)、脉搏心脏舒张和收缩时,动脉管壁有节奏地、周期性地起伏叫脉搏。

检查脉搏通常用两侧桡动脉。

正常脉搏次数与心跳次数相一致,节律均匀,间隔相等。

白天由于进行各种活动,血液循环加快,因此脉搏快些,夜间活动少,脉搏慢些。

婴幼儿130~150次/分,儿童110~120次/分,正常成人60~100次/分,老年人可慢至55~75次/分,新生儿可快至120~140次/分。

一)常见的异常脉搏1.脉搏增快(≥100次/分):生理情况有情绪激动、紧张、剧烈体力活动(如跑步、爬山、爬楼梯、扛重物等)、气候炎热、饭后、酒后等。

病理情况有发热、贫血、心力衰竭、心律失常、休克、甲状腺机能亢进等。

2.脉搏减慢(≤60次/分:颅内压增高、阻塞性黄疸、甲状腺机能减退等。

3.脉搏消失(即不能触到脉搏):多见于重度休克、多发性大动脉炎、闭塞性脉管炎、重度昏迷病人等。

二)脉搏的计数法1.直接测法:最常选用桡动脉搏动处。

先让病人安静休息5~10分钟,手平放在适当位置,坐卧均可。

检查者将右手食指、中指、无名指并齐按在病人手腕段的桡动脉处,压力大小以能感到清楚的动脉搏动为宜,数半分钟的脉搏数,再乘以2即得1分钟脉搏次数。

在桡动脉不便测脉搏时也可采用以下动脉:颈动脉—位于气管与胸锁乳突肌之间。

肱动脉—位于臂内侧肱二头肌内侧沟处。

股动脉—大腿上端,腹股沟中点稍下方的一个强大的搏动点。

2.间接测法:用脉搏描记仪和血压脉搏监护仪等测量。

具体使用方法看仪器说明书。

(三)、呼吸呼吸是呼吸道和肺的活动。

人体通过呼吸,吸进氧气,呼出二氧化碳,是重要的生命活动之一),一刻也不能停止,也是人体内外环境之间进行气体交换的必要过程。

正常人的呼吸节律均匀,深浅适宜。

(一)呼吸正常值平静呼吸时,成人16~20次/分,儿童30~40次/分,儿童的呼吸随年龄的增长而减少,逐渐到成人的水平。

呼吸次数与脉搏次数的比例为1∶4。

二)呼吸计数法呼吸的计数:可观察病人胸腹部的起伏次数,一吸一呼为一次呼吸;或用棉絮放在鼻孔处观察吹动的次数,数1分钟的棉絮摆动次数是多少次即每分钟呼吸的次数。

三)两种呼吸方式:人正常呼吸有两种方式,即胸式呼吸和腹式呼吸。

以胸廓起伏运动为主的呼吸为胸式呼吸,多见于正常女性和年轻人,也可见于腹膜炎患者和一些急腹症患者;以腹部运动为主的呼吸为腹式呼吸,多见于正常男性和儿童,也可见于胸膜炎患者。

四)呼吸频率的改变1.呼吸增快(>24次/分):正常人见于情绪激动、运动、进食、气温增高。

异常者见于高热、肺炎、哮喘、心力衰竭、贫血等。

2.呼吸减慢(<12次/分):见于颅内压增高,颅内肿瘤,麻醉剂、镇静剂使用过量,胸膜炎等。

五)呼吸深度的改变深而大的呼吸为严重的代谢性酸中毒、糖尿病酮中毒、尿毒症时的酸中毒;呼吸浅见于药物使用过量、肺气肿、电解质紊乱等。

六)呼吸节律的改变1.潮式呼吸:见于重症脑缺氧、缺血,严重心脏病,尿毒症晚期等病人。

2.点头样呼吸:见于濒死状态。

3.间停呼吸:见于脑炎、脑膜炎、颅内压增高、干性胸膜炎、胸膜恶性肿瘤、肋骨骨折、剧烈疼痛时。

4.叹气样呼吸:见于神经官能症、精神紧张谨忧郁症的病人(四)、血压一)血压的产生是血管内流动着的血液对单位面积血管壁的侧压力称为血压,一般指动脉血压而言。

心室收缩时,动脉内最高的压力称为收缩压;心室舒张时,动脉内最低的压力称为舒张压。

收缩压与舒张压之差为脉压差。

二)血压的正常值正常成人收缩压为12~18.7kPa(90~140mmH),舒张压8~12kPa(60~90mmHg)。

新生儿收缩压为6.7~8.0kPa(50~60mmHg),舒张压4~5.3kPa(30~40mmHg)。

在40岁以后,收缩压可随年龄增长而升高。

39岁以下收缩压<18.7kPa(140mmHg),40~49岁<20kPa(150mmHg),50~59岁<21kPa(160mmHg),60岁以上<22.6kPa(170mmHg)。

三)血压测量法一般选用上臂肱动脉为测量处,病人取坐位,暴露并伸直肘部,手掌心向上,打开血压计,平放,使病人心脏的位置与被测量的动脉和血压计上的水银柱的零点在同一水平线上。

放尽袖带内的气体,将袖带缚于上臂铁过紧或过松,并塞好袖带末端,戴上听诊器,在肘窝内摸到动脉搏动后,将听诊器的头放在该处,并用手按住稍加压力。

打开水银槽开关,手握所球,关闭气门后打气,一般使水银柱升到21~24kPa(160~180mmHg)即可。

然后微开气门,慢慢放出袖带中气体,当听到第一个微弱声音时,水银柱上的刻度就是收缩压。

继续放气,当声音突然变弱或水银柱上的刻度为舒张压。

如未听清,将袖带内气体放完,使水银柱降至零位,稍停片刻,再重新测量。

四)血压异常1.高血压:是指收缩压和舒张压均增高而言的。

成人的收缩压≥21kpa(160mmHg)和舒张压≥12.6kPa(95mmHg),称高血压。

如出现高血压,但其他脏器无症状,属原发性高血压病;如由肾血管疾病、肾炎、肾上腺皮质肿瘤、颅内压增高、糖尿病、动脉粥样硬化性心脏病、高脂血症、高钠血症、饮酒、吸烟等引起的高血压,属继发性高血压病。

2.临界性高血压:是指收缩压18.6~21kPa(140~160mmHg)舒张压12~12.6kPa(90~95mmHg)而言的。

3.低血压:是指收缩压≤18.6kPa(90mmHg),舒张太≤8kPa(60mmHg),多见于休克、心肌梗塞、心功能不全、肾上腺皮质功能减退、严重脱水、心力衰竭、低钠血症等。

(五)尿液:一般成人白天排尿3-5次,夜间0-1次,,每次尿量200-400ml,24小时的尿量1000-2000ml,色淡黄,清澈透明,氨臭味,呈弱酸性,PH值4.5-7.5,尿比重波动与1.015-1.025之间异常尿:多尿——24小时尿量超过2500ml,常见于糖尿病、尿崩症、急性肾功能不全(多尿期)少尿——24小时尿量少于400ml或每小时尿量少于17ml,常见于体内血循环不足、休克、发热、液体摄入过少、衰竭病人。

无尿或尿闭——24小时尿量少于100ml或12小时内无尿液产生。

常见于严重休克、急性肾衰竭、药物中毒患者。

(六)大便:正常大便次数因人而异,一般成人每天排便1-3次,婴幼儿每天3-5次,人每天超过3次为腹泻、每周低于3次为便秘。

排便量每天100-300g,肠道梗阻、腹泻病人排便量要发生改变。

性状:正常呈软便,便秘时坚硬,消化不良、急性肠炎可为稀便或水样便,肠道部分梗阻或直肠狭窄呈便条形或带状。

颜色,正常粪便颜色成人呈黄褐色或棕黄色,婴幼儿呈黄色或金黄色,因摄入的食物或药物种类不同,也会发生改变,如食用大量绿色蔬菜,大便呈暗绿色,摄入动物血、铁剂大便呈无光样黑色,在临床中,排除上述情况,应考虑消化道病理变化,柏油样便——上消化道出血,白陶土样便——胆道梗阻,暗红色样便——下消化道出血,果酱样便——肠套叠、阿米巴痢疾,粪便表面有鲜红色——痔疮、肛裂,白色米泔样——霍乱、副霍乱。