第五章资源与环境承载力分析

- 格式:doc

- 大小:331.50 KB

- 文档页数:12

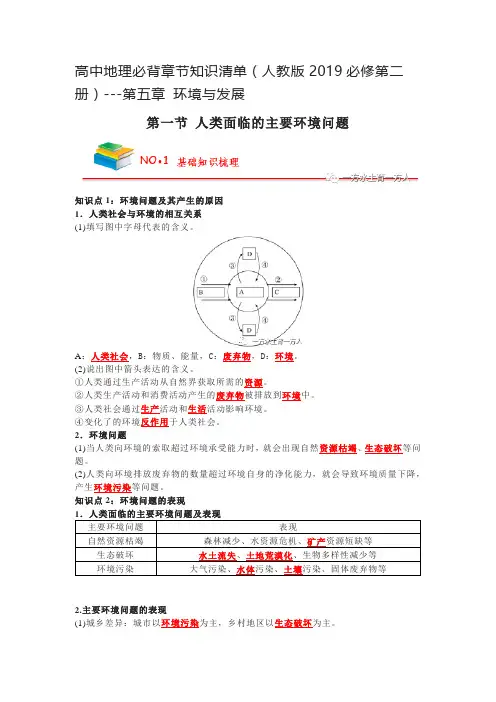

第一节人类面临的主要环境问题(1)填写图中字母代表的含义。

A:人类社会,B:物质、能量,C:废弃物,D:环境。

2.主要环境问题的表现(1)城乡差异:城市以环境污染为主,乡村地区以生态破坏为主。

性锐减、水体污染等,也有从局部向全球蔓延的趋势。

1.环境问题的产生4.环境问题治理措施的分析思路环境问题的防治对策应针对具体的环境问题分析,问题不同,解决措施不同。

(1)环境污染问题:根本措施在于减少污染物排放(可通过提高利用率、净化处理后排放、使用环保原料和燃料等达到目的),同时加强绿化,以增强环境自净能力;对于全球性问题还需加强国际合作。

(2)生态破坏问题:根本在于恢复生态,因此首先要改变和停止不合理的人类活动,其次通过恢复植被、水域等增强环境的平衡调节能力。

(3)资源短缺问题:要从“开源”(替代资源的开发、加强储量勘探等)和“节流”(提高利用率、减少浪费、加大资源循环利用等)两方面入手。

第二节走向人地协调—可持续发展知识点1:可持续发展的内涵1.概念:既满足当代人的需求,而又不危及后代人满足其需求能力的发展。

2.内涵:生态持续发展、经济持续发展和社会持续发展。

3.组成生态持续发展是基础,经济持续发展是条件,社会持续发展是目的,三者相互联系、相互制约,共同组成可持续发展系统。

4.基本原则:公平性、持续性、共同性。

知识点2:走可持续发展道路1.消除贫困(1)贫困是发展中国家实现可持续发展的障碍。

(2)在衣食住行等日常生活方面可持续消费倡导“减量、重复使用、回收、再生”的原则。

1.可持续发展的内涵发展三个方面。

具体内容如下图所示:3.实现可持续发展的途径济资源和环境资源,实现经济活动的生态化。

②工业经济结构调整中实现循环经济的基本途径——清洁生产清洁生产从原料开采—生产制造—消费使用—废弃物处理的全过程来评估产品对环境的影响程度,克服了传统工业生产只重视末端治理的弊端。

清洁生产产品生命周期示意图如下。

5.可持续发展三个原则的区分方法公平性原则、持续性原则和共同性原则都是可持续发展的基本原则,但它们的着眼点和强调重点不同,可总结如下。

《资源与环境经济学》教学大纲英文名称:Environmental and Resources Economics课程代码:学分: 2 学时:32适用对象:研究生经济学类专业先修课程:专业选修课考试方式:期中研究文章和期末闭卷考试一、课程的性质、教学目的和要求(一)课程性质和目的资源环境经济学是一门新兴的边缘学科,是用现代经济学的方法研究自然资源与环境资源配置问题的科学。

本课程主要对环境问题的产生与发展、环境资源的合理利用和污染治理进行介绍,指出要解决环境问题首先要进行环境资源价值评估。

学习该课程的目的是了解环境问题的产生和发展,环境资源的合理利用和污染的治理的基本理论,学会环境资源价值的评估方法,增强解决实际问题的能力。

(二)教学方法坚持理论联系实际的学习方法。

由于丰富教学内容、提高学生的理解和运用能力的需要,在教学方法上,课堂讲授侧重借助多媒体手段(Powerpoint)教学,并结合案例分析与讨论。

(三)教学安排本课程为学期课,按每学期16教学周、2课时/周计算,共32课时。

其中:讲授30课时,课堂讨论2课时。

二、课程内容与学时分配第一章绪论(2)本章重点:。

第一节资源与环境经济学的产生与发展第二节资源与环境经济学对传统经济学的拓展第三节资源与环境经济学的研究对象、内容及方法第二章资源环境经济系统(3)本章重点:。

第一节资源环境经济系统的概念及特征第二节资源环境经济系统的组成和结构第三节资源环境经济系统的功能第三章资源产权理论(4)本章重点:。

第一节一般产权理论第二节资源产权的基本理论第三节资源产权制度的基本模式第四节资源产权的初始分配第五节国有资源产权再分配的市场配置第四章资源环境价值理论与评估方法(4)本章重点:。

第一节资源环境价值理论概述第二节资源环境价值评估的必要性和概念第三节资源环境价值评估基本方法第四节TCM和CVM在资源环境价值评估中的应用第五节绿色GDP核算第五章资源与环境的承载力(4)本章重点:。

第三节中国国家开展举例自主梳理·探新知一、建设主体功能区1.主体功能:一个区域可以同时具有多种功能,其中最主要、最核心的功能被称为主体功能。

2.确立的意义:促使区域开展由盲目追求经济增长,转向依据主体功能因地制宜、有序开发。

3.我国建设主体功能区的地理背景(1)相宜开发的土地少:我国山地多,平原少,相宜开发的国土面积少,人均可利用土地资源区域差异明显,这打算了我国必需集约利用土地,削减对土地的占用。

(2) 自然资源分布不均。

(3)生态环境比拟脆弱:我国中度以上生态脆弱区域占国土面积的一半以上。

不相宜通过大规模扩展面积来开展工业化和城镇化,需要提高已开发区域的空间利用效率,缓解对自然环境的压力。

(4)区域经济开展不平衡:我国经济呈现多极化趋势,东部沿海地区经济开展水平明显高于其他区域。

需协调区域经济开展,缩小区域间经济开展水平差异。

4.主体功能区的划分(1)依据:地理国情和国土开发状况。

(2)主要类型:优化开发区域、重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域。

二、推动区域协调开展1.长江经济带概况:横跨东中西三大区域,掩盖11个省级行政区,面积占全国的21% ,人口和经济总量均超过全国的40%。

2.长江经济带的区位优势(1)交通便利,区位优势明显。

(2) 资源储量充分,种类丰富。

(3)工业根底雄厚,产业优势明显。

(4)城市密集,市场宽阔。

3.长江经济带的开展规划:形成“一轴、两翼、三极、多点〞的空间格局。

4.长江经济带开展措施(1)建设沿江绿色生态廊道。

(2)建设综合立体交通走廊。

(3)推动新型城镇化,优化产业结构三、拓展蓝色海洋空间1.海洋的作用:“能量的源泉〞“将来的粮仓〞“能量……〞“将来……〞。

2.我国海洋的国情(1)海疆宽阔,海岸线漫长,大陆架宽广,岛屿众多。

(2)自北向南纵跨温带、亚热带和热带三个气候带,季风特征显著,热带气旋影响大。

渤海和黄海北部沿岸冬季海面有结冰。

(3)海洋资源非常丰富。

环境承载力的组成

环境的承载力是指一个特定区域或生态系统可以容纳并维持的人口数量或生物多样性的能力。

它由以下几个组成部分构成:

1. 资源承载力:包括土地、水、空气、能源等自然资源的供应和利用情况。

资源承载力的好坏直接影响着生态系统的健康和人类的生存与发展。

2. 生态承载力:指生态系统在可持续利用自然资源、保持生态平衡和生物多样性方面的能力。

它包括生物群落结构、功能和物种多样性等指标。

3. 污染承载力:指环境能够容忍或处理污染物的能力。

例如,水体的污染承载力是指水体能够处理污染物的速度和程度。

4. 服务承载力:指自然环境对人类提供的各种生态系统服务的能力。

例如,森林可以提供木材、水源保护、空气净化等服务,而湿地可以提供水资源调节、洪水控制等服务。

5. 社会承载力:指社会和人类的能力接受和适应环境的变化和压力。

它包括社会经济的可持续发展能力、环境敏感度和社会适应能力等。

这些组成部分相互影响、相互制约,共同决定了一个特定区域或生态系统的环境承载力能力。

维持和提高环境承载力对于可持续发展和人类福祉至关重要。

资源与环境承载力研究随着经济的不断发展,人类对资源的需求也越来越大。

然而,资源是有限的,很多资源被过度开采,人类正在面临着资源短缺的问题。

与此同时,环境问题也日益凸显,如气候变化、空气污染等,这些环境问题给人类的生存和发展带来了挑战。

因此,资源与环境承载力研究成为了当今世界的热点和难点问题。

资源是人类赖以生存和发展的基础,是人类在社会经济活动中所需要的一切物质和能源的总称。

资源的储量和可持续利用性是资源研究的重点。

目前,常见的研究方法有资源更新速度分析、资源储量评估、资源价格分析等。

通过对资源的可持续利用进行调查和分析,可以为经济的可持续发展提供依据。

另外,人类对一些非再生资源的开采也需要进行有效的管理和规划,以充分利用资源的同时减少资源的浪费和破坏。

资源的开采和利用不仅涉及到资源的可持续性问题,也需要考虑环境对资源的影响。

环境是人类生存和发展的物质基础,是人类经济社会活动的空间和载体,也是人类休闲和文化活动的场所。

环境问题,如空气污染、水污染、土地退化、生物多样性丧失等,对人类的健康和生命安全带来很大的危害。

因此,环境保护和恢复已成为当今世界普遍面临的问题。

环境保护的任务是保护和维护良好的生态环境,使之适应人类的生产、生活和文化需求。

因此,环境保护需要全面规划和管理。

国家和政府在环境保护方面起着关键的作用,同时,企业机构和公众也应当承担环境保护的责任。

这需要进行全面的环境影响评价,制定和实施相关的环境保护措施,提高公众和企业机构的环保意识和责任感。

资源与环境之间的关系是密切的,资源开发会对环境造成一定的影响,而环境的变化也会影响资源的分布和利用。

因此,资源与环境承载力研究需要综合考虑资源的可持续利用和环境的负担能力两个方面。

在资源开发和环境保护之间寻求一种平衡,保证资源利用和环境保护同步进行,是资源与环境承载力研究的核心问题。

只有在这样的前提下,人类才能实现可持续发展。

综上所述,资源与环境承载力研究是现代社会的重要议题。

《资源与环境经济学》课程教学大纲课程名称:资源与环境经济学课程类别:专业选修课适用专业:经济学考核方式:考查总学时、学分:48学时3学分其中实验学时:0学时一、课程教学目的资源与环境经济学用现代经济学方法研究自然资源与环境资源配置问题。

通过本课程学习,要求学生系统掌握资源与环境经济的基本理论、环境资源的合理利用和污染治理基本理论,了解环境问题的产生与发展,学会环境资源价值评估方法,增强解决实际问题的能力。

二、课程教学要求要求学生有一定的经济学知识基础,并能较系统地参加本课程的学习。

三、先修课程微观经济学、宏观经济学、制度经济学四、课程教学重、难点本课程的教学重点是建立在一定经济学理论基础上的农业经济基本理论,主要内容包括:外部性理论、产权理论、产权制度的基本模式、资源与环境价值评估基本方法、绿色GDP核算、资源承载力的确定方法、环境税、循环经济、土地资源经济、矿产资源经济环境经济。

本课程的教学难点是在教学过程中不断补充目前资源与环境经济发展过程中的热点问题,借此讲授相关知识点,帮助学生理解理论相关内容,将理论内容与相关时事热点文件相联系,学会运用相关理论知识综合分析现实资源与环境经济问题。

五、课程教学方法与教学手段教师讲授与学生讨论相结合、多媒体的应用、案例教学六、课程教学内容第一章绪论(3学时)1.教学内容(1)资源与环境经济学的产生与发展(2)资源与环境经济学对传统经济学的拓展(3)资源与环境经济学的研究对象、内容及方法2.重、难点提示(1)经济学观点的环境反思;(2)资源与环境经济学的发展简史。

第二章资源环境经济系统(3学时)1.教学内容(1)资源环境经济系统的概念及特征(2)资源环境经济系统的组成和结构(3)资源环境经济系统的功能2.重、难点提示资源、环境、经济三者之间的关系第三章资源产权理论(5学时)1.教学内容(1)一般产权理论(2)资源产权的基本理论(3)资源产权制度的基本模式(4)资源产权的基本分配(5)国有资源产权再分配的市场配置2.重、难点提示(1)资源产权的基本理论;(2)资源产权制度基本模式;(3)国有资源产权再分配。

第五章生态适宜性分析第一节生态适宜性分析的一般程序一、生态适宜性分析的程序二、生态适宜性分析因子的确定第二节生态适宜性分析方法一、形态分析法二、因素叠置法三、线性与非线性因子组合法四、逻辑规则组合法五、生态承载力分析生态适宜性分析的程序1、生态适宜性分析的概念2、麦克哈格生态适宜性分析的七步法3、土地利用生态适宜性评价的分析程序生态适宜性分析的概念生态适宜性分析是生态规划的核心,其目的是应用生态学、经济学、地学及其它相关学科的原理和方法,根据研究区域的自然资源与环境特点,根据发展和资源利用要求,划分资源与环境的适宜性等级,为生态规划方案提供基础。

麦克哈格生态适宜性分析的七步法麦克哈格在其生态规划方法中,基于生态适宜性的分析,提出了生态适宜性分析的七步法。

图5—1 生态适宜性分析的七步法A—确定研究分析范围及目标;B—收集自然、人文资料;C—提取分析有关信息;D—分析相关环境与资源的性能及划分适宜性等级;E—资源评价与分级准则;F—资源不同利用方向的相容性;G—综合发展(利用)的适宜性分区。

土地利用生态适宜性评价的分析程序我国学者刘天齐提出了土地利用生态适宜性评价的分析程序。

(1)明确规划区范围及可能存在的土地利用方式,根据规划要求,将规划区划分为网格,如1kmXlkm,明确各网格内土地或资源特性。

(2)用一定方法筛选出对土地利用方式(或资源利用)有明显影响的生态因子及作用大小。

(3)对各网格进行生态登记。

(4)制定生态适宜度评价标准。

根据各生态因素对给定的利用方式的影响规律定出单因子评价标准,在此基础上用一定的方法制定出多因子综合适宜度评价标准。

(5)按网格给出单因子适宜度评价值,然后得出特定利用方式的综合评价值。

(6)编制规划区域生态适宜度评价综合表和不同利用方式的生态适宜度图。

生态适宜性分析因子的确定1、筛选评价因子的原则2、生态适宜度评价标准与分级筛选评价因子的原则选择生态适宜性评价的因子要坚持两个原则,一是所选择的因子对给定的资源利用方式有较显著的影响;二是所选择的因子在网格的分布存在较明显的差异梯度。

【2019统编版】人教版高中历史必修下册《中外历史纲要(下)》第五章《环境与发展》全单元备课教案教学设计5.1《人类面临的主要环境问题》教学设计教学目标:1、分析环境问题及其产生的原因;2、分析人类面临的主要环境问题并提出解决措施。

教学重难点:1、教学重点:环境问题的概念和分类。

2、教学难点:人类面临的主要环境问题。

教学方法:多媒体辅助教学法、案例教学法、讲授法课前准备:PPT课件教学过程:新课导入:1972年6月,联合国人类环境会议在瑞典斯德哥尔摩召开。

大会通过了《人类环境宣言》,并决定成立联合国环境规划署。

这次会议标志着人类对环境问题的觉醒,也是人类第一次在全球范围内携手面对环境问题的挑战。

你了解这次大会是在什么背景下召开的吗?为什么大会议题引发了全人类对环境问题的关注?新课教学:一、环境问题及其产生的原因1、环境问题:环境问题与人类活动密切相关。

在人与环境相互作用的过程中,人类对环境不同的态度和行为,会产生不同的环境效应。

环境问题就是由于人类对环境采取了不恰当、不友好的态度和做法所导致的结果。

2、人类社会与环境的关系人类通过生产活动从自然界获取所需的资源,并把资源转化成消费品,以此满足人类的消费需求:同时,人类生产活动和消费活动产生的废弃物,包括废气、废水和固体废弃物(简称“三废”)等,又被排放到环境中。

对人类社会而言,物质和能量的输人和输出,一方面维系着人类自身的生存和发展,另一方面又深刻地影响着人类赖以生存的环境。

3、自然环境的特性在正常情况下,对于人类合理和适度的索取,自然环境具有一定的恢复能力。

4、环境问题产生的原因(1)超过环境承受能力当人类向环境的索取超过环境承受能力时,就会出现自然资源枯竭、生态破坏等问题。

对于人类排放的废弃物,自然环境也具有一定的容纳、分解和清除等作用。

(2)超过环境自身净化能力如果人类向环境排放废弃物的数量超过环境自身的净化能力,就会导致环境质量下降,产生环境污染等问题。

生态资源环境承载力环境生态社区ecocity2010 整理一、资源环境承载力概念1、承载力承载力在生态学中的最早应用始见于1921年。

在这一年,帕克(Park)和伯吉斯(Burgess)在有关的人类生态学杂志中,提出了承载力的概念,即“某一特定环境条件下(主要指生存空间、营养物质、阳光等生态因子的组合),某种个体存在数量的最高极限”。

在讨论生态系统所提供的资源和环境与人类社会系统之间的关系时,承载力便成为了一个探讨可持续发展不可回避的概念。

承载力在人口、环境规划和管理、畜牧系统管理、农业、旅游、自然资源管理、森林管理以及城市规划等领域都得到了广泛的应用和研究,被赋予了十分丰富的内涵,也因此产生了不同的承载力概念和相应的承载力理论,形成了不同类型的承载力,研究的目标仍以人口为主流,主要的有土地承载力、资源承载力、环境承载力、生物物理承载力、文化承载力、社会承载力、经济承载力等。

2、资源承载力联合国教科文组织给资源承载力(Resource Bearing Capacity)下的定义是:“一个国家或地区的资源承载力是指在可以预见到的期间内,利用本地能源及其自然资源和智力、技术等条件,在保证符合其社会文化准则的物质生活水平条件下,该国家或地区能持续供养的人口数量。

”资源承载力是一个复杂系统,其承载量一是取决于资源系统本身,包括资源的数量、质量、资源的开采条件以及人们利用资源的程度、方式与手段等;二是取决于资源系统与人口、环境、经济和社会系统的相互协调程度。

3、环境承载力在充分认识环境系统与人类社会经济活动的关系,并在承载力和环境容量概念基础上,提出了环境承载力的概念。

国内较严格的“环境承载力”的概念最早出现在北京大学完成的《福建省湄洲湾开发区环境规划综合研究总报告》中,即“在某一时期、某种状态或条件下,某地区的环境所能承受的人类活动的阈值”。

这里,“某种状态或条件”,是指现实的或拟定的环境结构不发生明显向不利于人类生存的方向改变的前提条件。

自然生态资源环境承载力分析与评价作者:蒋雨欣刘强何静来源:《新教育时代·教师版》2019年第08期摘要:资源环境承载力评价是自然生态空间管制的科学依据之一。

从土地资源承载力、水资源承载力两个方面设计了10个评价指标形成指标体系,并依照层次分析法完成模型量化,计算出综合评价值,形成量化的评价结果,实现资源环境承载力评估。

关键词:资源与环境承载力评价近年来,随着国家对生态文明建设的日益重视,自然生态空间用途管制也作为加强自然生态空间保护的重要举措。

资源环境承载力评价是自然生态空间管制的科学依据之一。

几十年来,我国学者关于资源环境承载力开展了大量研究。

Li Hongwei等利用模糊评价与层次分析方法,对相关地区生态安全进行估计,获得生态系统的评价结果[1]。

王彦彭从环境纳污能力、资源供给能力以及人类支持能力三个方面建立生态承载力评价指标体系,利用综合集成赋权法确定指标权重进行生态承载力进行评价[2]。

王坤岩等研究综合评价指标体系,同时采用灰色关联方法客观确定指标权重[3,4,5]。

封志明等提出资源环境承载力研究应从理论到方法、从实践到应用[6,7]。

依据国土资源部发布的《国土资源环境承载力评价技术要求》,并结合贵州本身的区域特色,归纳出所选取的评价因子,建立资源环境承载力评价模型。

一、评价技术路线首先,收集多源多时相遥感影像数据,DEM、DLG等地理基础数据,以及社会经济与人口数据等,依据资源环境承载力评价原则进行指标筛选,权重确定,构建指标体系,在此基础上,利用层次分析法等统计分析方法,构建承载力评价模型,进行资源环境承载力评价,最后,加载承载力评价成果入自然生态空间监管信息数据库。

二、评价指标体系构建收集多源多时相遥感影像数据,DEM、DLG等地理基础数据,以及社会经济与人口数据等,依据资源环境承载力评价原则进行指标筛选,权重确定,构建指标体系,如表1所示。

相关数据来源于 2003-2013 年《贵州省统计年鉴》、《贵州省国土资源公报》、《贵州省水资源公报》、《贵州省国民经济和社会发展统计公报》以及《贵州省土地利用总体规划》等官方统计部门。

第五章资源与环境承载力分析5.1 土地资源5.1.1 规划土地资源需求量永平石材加工集中区规划总用地为67.171公顷,其中工业用地面积为40.2798公顷,占总建设用地面积的60%。

规划实施后永平石材加工集中区规划范围内的土地利用情况将发生明显的改变,具体变化情况见表5.1-1。

从规划后的土地使用情况来看,规划实施后,永平石材加工集中区用地范围内工业建设用地面积将新增加33.2782hm2。

评价区范围内的农用地的面积将大幅度减少,其中农用地(包括基本农田)将完全消失。

目前规划范围内的炉铺村上铺、下铺以从事农业生产为主要的经济收入来源,规划实施后,加工区范围内的农用地将不再存在,将给这些居民的农业生产和村民生活带来土地资源损失,使农村剩余劳动力问题变得突出,多余的劳动力将不得不依托加工集中区的建设,转职成为进厂务工人员,以寻求新的经济收入来源。

5.1.2 区域土地资源供给量本规划区在浦城县土地利用现状图位置见图5.1-1和图5.1-2。

根据《浦城县土地利用总体规划(2006~2030)》,浦城县2006~2020年土地利用结构调整计划见表5.1-2。

5.1.3 土地资源承载力影响分析(1)规划实施土地利用结构调整压力分析永平石材加工集中区规划总用地为67.171公顷,其中工业用地面积为40.2798hm2,现状工业用地面积为7.0016hm2,规划期内需新增工业建设用地面积33.2782hm2。

规划实施后,还导致农用地减少54.4097hm2、林木地减少0.471hm2。

根据浦城县2006~2020年土地利用结构调整计划,永平石材加工集中区规划实施所需的土地资源量中,农用地调整量在浦城县土地利用调整量范围内。

但是,本次评价是从整个评价区角度进行的土地资源承载力分析,具体到各个乡镇、村庄可能会存在一定的偏差,在今后加工区开发过程中要按相关要求缴纳补偿费,落实好占用耕地的相关补偿措施,在土地利用规划修编调之前严禁占用基本农田。

浦城县在进行新一轮《浦城县土地利用总体规划》和《浦城县永兴镇土地利用总体规划》的修编过程中,也应从发展的角度出发,对永平石材加工集中区的用地予以考虑,合理分配土地资源,从而使工业发展和节约用地相协调,以减轻浦城县土地资源的压力。

(2)农业土地资源承载力分析从耕地的数据来看,局部区域损失量相对较大,主要损失类型是旱地。

因此加工区建设会对农业生产带来一定不利影响,但是对浦城全县粮食的生产总体影响不大,通过落实耕地占补平衡,并加强考核,可以将影响大大降低。

从宏观上来看,加工区的政策体制转变和工业化进程将是引起加工区土地利用大规模变化的根本原因。

其主要驱动力是人口的增加、区域内各项产业的发展以及全社会固定资产投资增长;农村居民点变化的驱动力主要来自乡村住宅建设需求增长。

可以预测的是在区域工业化和城镇化快速发展的过程中,土地利用变化特征主要表现为:建设用地迅速扩大,同时周边农村居民点也将大幅增加,建设用地大量占用区域内的有耕地,并逐步成为主要土地利用类型;非农建设用地急剧增加,导致土地利用多样性指数和破碎度指数提高,优势度减小;但是在从中期过渡到远期的过程中,随着建设用地斑块面积的增大,建设用地的空间分布趋于集中化,而耕地则趋于破碎化和分散化,最后耕地将为建设用地所取代。

从整体上来看,加工区建设主要占用评价区内的有耕地,由于区域内转化为建设用地的耕地面积不大,区域土地资源承载力不会受到较大的影响。

虽然待建加工区内耕地有少量损失,但是加工区按照“占多少、垦多少”的原则,负责开垦与所占用耕地的数量与质量相当的耕地,在县域范围内实现耕地占补平衡,可以大大降低对县域范围内粮食生产的影响。

(3)小结永平石材加工集中区规划实施过程中,农用地调整量在浦城县土地利用调整量范围内。

规划区范围内涉及有基本农田46.6101hm2,在今后加工区开发过程中要按相关要求缴纳补偿费,落实好占用耕地的相关补偿措施,在土地利用规划修编调之前严禁占用基本农田。

浦城县在进行新一轮《浦城县土地利用总体规划》和《浦城县永兴镇土地利用总体规划》的修编过程中,也应从发展的角度出发,对永平石材加工集中区的用地予以考虑,合理分配土地资源,从而使工业发展和节约用地相协调,以减轻浦城县土地资源的压力。

在永平石材加工集中区开发建设的过程中,应充分吸取过往工业开发的经验,本着节约资源,促进建设用地的集约利用和优化配置,提高工业项目建设用地管理水平的原则,使土地资源得到充分的利用。

在企业引进过程中,要严格遵守福建省颁布的《福建省工业项目投资强度与用地规划控制指标(试行)》,工业项目建设用地必须同时符合投资强度、容积率、建筑系数、行政办公及生活服务设施用地所占比重、绿地率等五项指标的要求,以使土地资源对工业发展的基础性作用得到充分的发挥。

5.2 水资源承载能力分析5.2.1 水资源现状调查规划区所在地主要地表水系为永兴溪,永兴溪(西溪)流域在浦城县境西部,发源于古楼乡与武夷山市的界山荒田坪,经里鲍、外鲍、坑口、大路,在大洋纳铸岭南水至洋溪,合马岭和洋源坑来水至岗里,在大庵下村南出古楼乡境至洪桥,纳入廉溪水入永兴乡境,缘珠山、下墩界东流至永兴村,有连源溪北来汇合,折东南流,至洋塘塔村前又合龙下溪,经银场、前墩入临江镇境,经樟山,至铁炉纳山下溪,经瓦铺、临江、锦城、石壁,在石壁的洋山止下进入水北街乡的裴墩,至西阳口再纳陈源小溪至观前汇入南浦溪。

永兴溪全长61.1公里,流域面积575.93平方公里。

多年平均径流量6.31亿立方米,多年平均流量20.009立方米/秒。

河道比降3.95‰,天然落差1049米,可利用落差233米,水能理论蕴存量33362千瓦,可能开发水能资源4950千瓦,年发电量1807万千瓦小时。

永兴镇自来水厂取水水源地为龙岭下水库。

龙岭下水库位于西溪上游、连源溪支流,因坝址地处永兴乡连源龙岭下,故名。

1971年动工,1977年11月底竣工。

集雨面积37平方公里。

总库容1448万立方米,有效库容1064万立方米。

大坝为浆砌块石双曲拱坝,坝高53米,坝顶弧长140米,弦长110米,拱坝宽15米,坝顶宽2.5米。

输水洞径12米,最大泄量7.5立方米/秒。

溢洪道底宽50米,最大泄量918立方米/秒。

5.2.2 区域供水能力现状永兴镇居民饮生活用水主要依托永兴镇自来水厂,永兴自来水厂取水水源地为龙岭下水库,该水库位于浦城县永兴镇西溪上游、连源溪支流,总库容1448万m3,有效库容1064万m3。

本加工区生活用水按规划由永兴镇自来水厂供给,永兴镇自来水厂日供水能力 1.3万吨。

据调查,永兴镇自来水厂现状日供水在8000m3/d左右,预计永平石材加工集中区生活用水765m3/d,永兴镇自来水厂供水能力可使本规划区生活用水得到保证。

5.2.3 规划区供水规划永平石材加工集中区生活用水765m3/d,供水水源为永兴镇自来水厂提供,出水水质符合《生活饮用水卫生标准》,可满足本规划区生活用水需求。

本规划区西面靠近永兴溪,永兴溪常年水量充沛,可满足加工区的生产用水水源要求。

加工区生产用水3463m3/d,加工区规划建设生产自备水厂,自备水厂位于规划区北面,设计规模为1万m3/d,水源取自永兴溪。

原水经加药混合、反应、沉淀处理后供加工区生产、消防用水。

5.2.4 水资源承载能力分析水资源的承载能力是指在保证水资源的可持续利用条件下,水资源对一定数量人口和经济发展规模的支撑能力。

根据国际通行惯例,水资源开发利用率不超过40%为宜。

区域水资源需求量占水资源总量的比率,即水资源开发利用率见表5.2-1。

从需水量占水资源量的比重来分析,永兴镇自来水厂需水量预测所占的比重,枯水年水量(P=90%)为0.10%;本规划自备水厂需水量预测所占的比重,枯水年水量(P=90%)为4.24%,则对该区域水资源承载力的影响较小。

5.2.5 水资源承载能力结论永兴镇自来水厂需水量预测所占的比重,枯水年水量(P=90%)为0.10%;本规划自备水厂需水量预测所占的比重,枯水年水量(P=90%)为4.24%,则对该区域水资源承载力的影响较小。

可见,从规划区所在流域范围的水资源供给、利用分析,本规划区可供利用的水资源充足,总体上本规划区用水与区域的水资源承载力是相适宜的,可支持本规划区开发建设的用水需要。

5.3 水环境承载能力分析5.3.1 水环境承载力估算(1)计算方法采用《全国水环境容量核定技术指南》中推荐的控制断面水质达标水环境容量计算方法。

本次评价永兴溪水环境容量采用一维模型。

①河流概化污染物进入河流后,在一定范围内经过平流输移、纵向离散和横向混合后达到充分混合,或者根据水质管理的精度要求允许不考虑混合过程而假定在排污口断面瞬时完成均匀混合,可按一维问题概化计算条件,建立水质模型。

河流一维水质模型由河段和节点两部分组成,节点指河流上排污口、取水口、干支流汇合口等造成河道流量发生突变的点,水量与污染物在节点前后满足物质平衡规律(忽略混合过程中物质变化的化学和生物影响)。

河段指河流被节点分成的若干段,每个河段内污染物的自净规律符合一阶反应规律。

永兴溪水环境容量计算选用一维模型,水环境容量计算公式如下:式中:W -水环境容量,kg/d 。

()⎥⎦⎤⎢⎣⎡-+=-u xk p p s e Q C q Q C W 04.86C s-相应水环境功能区所规定的水质标准,取相应水质标准限值,mg/L。

Q p-90%保证率月平均最枯流量,m3/s。

k-污染物消减综合系统,1/d;COD Cr的降解系数取0.15/d,NH3-N取0.05/d。

q-旁侧污水来量,m3/s。

C0-上断面污染物浓度,mg/L。

若以下界处作为功能区考核的断面,按照上述方法沿程计算整个功能区的沿程污染物浓度变化规律,则计算结果模拟结果显然超过功能区类别水质标准要求,需要通过削减每一个排污口的排污量来重新计算,直到计算结果满足水质标准要求为止。

(2)计算条件①计算单元与控制点计算单元为永兴溪从永兴镇区段至与临江溪交界处,全长约15km。

②排污口根据规划,本加工区生产废水实行零排放,禁止在永兴溪设置生产废水排污口。

永兴溪水环境容量计算除了现有永兴镇生活水污染源以外,沿线新建污染源主要为本规划集中生活污水处理站的排污口(650m3/d)。

③控制因子我国“十二五”期水环境总量控制的污染物项目为:COD、氨氮。

④边界条件计算时以地表水使用功能所要求的水质目标建立限制条件。

采用试算的方式计算,直到计算结果满足水质标准要求为止。

⑤背景值选取本规划区生活污水处理站的污水排放口,上游主要有一个污染源,即是现有的永兴镇生活污水源,其对水体影响已体现在现状监测中。

本次评价区域内,计算的永兴溪河段枯水期各断面COD Cr最高监测值为14.22mg/L,占III类标准限值的71.1%;各断面NH3-N最高监测值为0.643mg/L,占III类标准限值的64.3%。