脑事件相关电位与知觉过程

- 格式:pdf

- 大小:48.12 KB

- 文档页数:3

大脑高级功能事件相关电位检查解读1. 嘿,你知道大脑高级功能事件相关电位检查是什么玩意儿吗?就好比你打开电视,不同的频道有不同的节目,这个检查就是能帮我们看清大脑这个超级电视机里在播放啥节目呢!比如说,当你看到喜欢的东西时,大脑里是不是有特别的反应呀?2. 哇塞,大脑高级功能事件相关电位检查真的超级神奇的!就好像是大脑的秘密侦探,能找出那些隐藏的信号呢!你想想看,当你听到熟悉的声音,大脑是不是马上有反应?这就是它在探秘呢!3. 嘿呀,大脑高级功能事件相关电位检查可重要啦!它就如同一个聪明的导航仪,指引我们了解大脑的运作呀!比如说,你突然闻到很香的味道,大脑是不是迅速有了反应,这检查就能发现其中的奥秘哟!4. 哎呀,你晓得不,大脑高级功能事件相关电位检查真不是盖的!就跟能看穿大脑心思的小精灵一样!当你决定做一件事情的时候,大脑里那一连串的变化,它都能捕捉到呢!5. 哇哦,大脑高级功能事件相关电位检查简直太有意思啦!好比是在大脑里进行一场刺激的探险呢!你有没有过突然想起某件事的经历呀,这背后就是大脑在活动,而这个检查就能解读出来呢!6. 嘿,大脑高级功能事件相关电位检查真的超厉害的哟!就像一个神奇的魔法棒,能揭示大脑的神奇之处呢!当你努力思考问题的时候,大脑的电位变化可精彩啦,它就能解读出来呢!7. 哇,大脑高级功能事件相关电位检查可太牛了吧!就仿佛是解读大脑密码的钥匙呢!比如你在开心大笑的时候,大脑的反应它都能搞清楚哦!8. 嘿呀,这个大脑高级功能事件相关电位检查可真是不简单呐!就好像是大脑的专属摄影师,能拍下每一个精彩瞬间呢!当你集中精力做一件事的时候,它就能记录下来大脑的电位变化哟!9. 哇塞,大脑高级功能事件相关电位检查真的好神奇呀!就跟探索大脑宝藏的地图一样!当你经历不同情绪的时候,大脑的反应它都知道呢!10. 哎呀呀,大脑高级功能事件相关电位检查绝对是个厉害的家伙!就如同是大脑的最佳伙伴,能清楚知道大脑在干啥呢!比如你在听音乐陶醉的时候,大脑的电位变化它都能搞明白!我的观点结论就是:大脑高级功能事件相关电位检查是个非常有价值和有趣的检查,能让我们更好地了解大脑这个神秘而又重要的器官。

认知事件相关电位p300与儿童青少年工作记忆的发展

认知事件相关电位p300是一种表征认知过程的生物电信号,

代表了注意力和认知资源的分配。

一般来说,当在识别特定的刺激时,这种事件相关电位会出现。

从儿童青少年的研究角度来看,p300反应是一个重要的研究指标,它可以用来衡量儿

童青少年的认知能力,对他们的工作记忆发展有着重要的影响。

工作记忆是人类认知系统中的一个重要组成部分,负责处理短期记忆和任务相关的信息,并进行操作和调节。

工作记忆的成熟对于儿童青少年的学习和智力发展非常重要。

当孩子们长大时,他们的工作记忆将变得更为复杂和有效。

这正是我们可以通过测量p300反应来研究的领域之一。

研究表明,儿童的p300反应比成年人要弱。

随着年龄的增长,p300反应逐渐增强,达到成年人的水平。

这一现象被认为是

由于儿童青少年的神经系统尚未完全发育所导致的。

在青少年期,p300反应有一个明显的增强阶段,这也可能是由于神经

系统的进一步发展。

除了年龄,其他影响p300反应的因素还包括遗传和环境因素。

例如,研究人员发现,婴儿在接受了数个月的音乐训练后,他们在p300测量中的反应更为显著。

这表明了儿童青少年的认

知能力对于环境的引导是非常敏感的。

通过研究p300反应,我们可以了解到工作记忆随着发育而变

得更加发达。

同时,这种研究还有助于我们更好地了解记忆和

认知的相关过程,这对于未来的学习、工作和日常生活具有重要的意义。

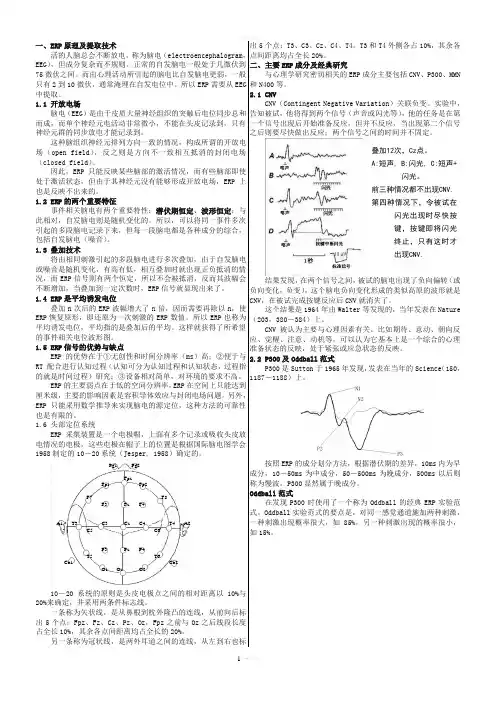

一、ERP 原理及提取技术 活的人脑总会不断放电,称为脑电(electroencephalogram ,EEG ),但成分复杂而不规则。

正常的自发脑电一般处于几微伏到75微伏之间。

而由心理活动所引起的脑电比自发脑电更弱,一般只有2到10微伏,通常淹埋在自发电位中。

所以ERP 需要从EEG 中提取。

1.1 开放电场 脑电(EEG )是由于皮质大量神经组织的突触后电位同步总和而成,而单个神经元电活动非常微小,不能在头皮记录到,只有神经元群的同步放电才能记录到。

这种脑组织神经元排列方向一致的情况,构成所谓的开放电场(open field ),反之则是方向不一致相互抵消的封闭电场(closed field )。

因此,ERP 只能反映某些脑部的激活情况,而有些脑部即使处于激活状态,但由于其神经元没有能够形成开放电场,ERP 上也是反映不出来的。

1.2 ERP 的两个重要特征 事件相关脑电有两个重要特性:潜伏期恒定、波形恒定;与此相对,自发脑电则是随机变化的。

所以,可以将同一事件多次引起的多段脑电记录下来,但每一段脑电都是各种成分的综合,包括自发脑电(噪音)。

1.3 叠加技术 将由相同刺激引起的多段脑电进行多次叠加,由于自发脑电或噪音是随机变化,有高有低,相互叠加时就出现正负抵消的情况,而ERP 信号则有两个恒定,所以不会被抵消,反而其波幅会不断增加,当叠加到一定次数时,ERP 信号就显现出来了。

1.4 ERP 是平均诱发电位 叠加n 次后的ERP 波幅增大了n 倍,因而需要再除以n ,使ERP 恢复原形,即还原为一次刺激的ERP 数值。

所以ERP 也称为平均诱发电位,平均指的是叠加后的平均。

这样就获得了所希望的事件相关电位波形图。

1.5 ERP 信号的优势与缺点 ERP 的优势在于①无创性和时间分辨率(ms )高;②便于与RT 配合进行认知过程(认知可分为认知过程和认知状态,过程指的就是时间过程)研究;③设备相对简单,对环境的要求不高。

第一章绪论• 心理生理学研究方法和技术:1、脑立体定位技术2、脑损伤法:不可逆损伤(横断损伤、吸出损伤、电解损伤、药物损伤)简单易行、效果明显,但无法恢复,可能引起组织病变,影响结果可逆损伤(扩步性阻抑、冰冻方法、神经化学损伤)暂时性的机能切除,不易发生继发性的周围组织病变,常用来研究皮层机能3、刺激法:电刺激法、化学刺激法4、电记录法5、生物化学分析法6、分子遗传学技术7、脑成像技术:PET技术、CT技术第二章注意的神经过程•注意的主要功能使有机体选择一定的事物作为心理活动的对象并维持下去,它对人的心理活动和行为过程的顺利进行起着保障作用。

第一节注意的神经解剖学基础•注意是通过一些脑区的神经网络活动来实现的。

•既不是某一脑区的特性,也不是全部脑区的功能。

•不同脑区在注意过程中发挥着特定的作用。

•注意的神经网络包括:警觉网络、定向网络和执行网络一、警觉网络(一)警觉和注意的关系•实验结果:警觉的提高可以改善对注意目标的觉察速度。

(二)注意(警觉状态)主要靠网状结构上行激活系统的持续作用来调节•网状结构上行激活系统为单胺能和胆碱能细胞存在的部位。

•投射到不同部位。

1.上行去甲肾上腺素(NA)系统的功能•DNAB损伤鼠模型在脑内注射6一羟多巴胺(6—OHDA)到蓝斑皮层通路(DNAB ),导致DA严重耗竭,使其含量少于对照组的10%。

然后进行习得条件辨别任务:刺激为a,反应为b;刺激为X,反应为Y;——DNAB损伤鼠在完成习得条件辨别任务中有缺陷;同时,鼠的巴浦洛夫条件抑制也受影响。

——表明:蓝斑—皮层投射系统的正常功能是保持在高度唤醒水平下注意的选择。

2.上行多巴胺(DA)系统•中脑一边缘DA系统能够将动机转化为动作。

该系统的主要功能在于激活行为反应,以便获得强化物。

如精神运动兴奋药物苯丙胺的强化效应,部分通过该系统发挥作用。

•中脑一纹状体DA系统具有唤醒作用。

3.上行5—HT系统的功能•在某些情况下,对5—HT的操作,影响到与行为抑制相关的过程,尤其是在厌恶背景中。

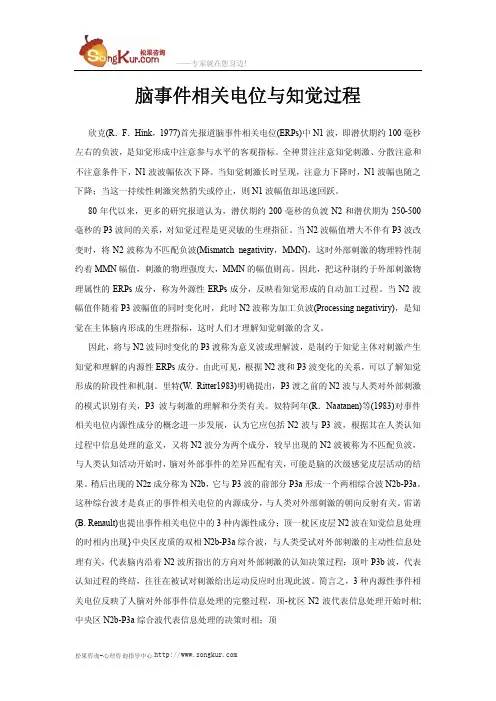

脑事件相关电位与知觉过程欣克(R.F.Hink,1977)首先报道脑事件相关电位(ERPs)中N1波,即潜伏期约100毫秒左右的负波,是知觉形成中注意参与水平的客观指标。

全神贯注注意知觉刺激、分散注意和不注意条件下,N1波波幅依次下降。

当知觉刺激长时呈现,注意力下降时,N1波幅也随之下降;当这一持续性刺激突然捎失或停止,则N1波幅值却迅速回跃。

80年代以来,更多的研究报道认为,潜伏期约200毫秒的负渡N2和潜伏期为250-500毫秒的P3波间的关系,对知觉过程是更灵敏的生理指征。

当N2波幅值增大不伴有P3波改变时,将N2波称为不匹配负波(Mismatch negativity,MMN),这时外部刺激的物理特性制约着MMN幅值,刺激的物理强度大,MMN的幅值则高。

因此,把这种制约于外部刺激物理属性的ERPs成分,称为外源性ERPs成分,反映着知觉形成的自动加工过程。

当N2波幅值伴随着P3波幅值的同时变化时,此时N2波称为加工负波(Processing negativiry),是知觉在主体脑内形成的生理指标,这时人们才理解知觉刺激的含义。

因此,将与N2波同时变化的P3渡称为意义波或理解波,是制约于知觉主体对刺激产生知觉和理解的内源性ERPs成分。

由此可见,根据N2渡和P3波变化的关系,可以了解知觉形成的阶段性和机制。

里特(W. Ritter1983)明确提出,P3渡之前的N2波与人类对外部刺激的模式识别有关,P3波与刺激的理解和分类有关。

奴特阿年(R.Naatanen)等(1983)对事件相关电位内源性成分的概念进一步发展,认为它应包括N2波与P3波,根据其在人类认知过程中信息处理的意义,又将N2波分为两个成分,较早出现的N2波被称为不匹配负波,与人类认知活动开始时,脑对外部事件的差异匹配有关,可能是脑的次级感觉皮层活动的结果。

稍后出现的N2z成分称为N2b,它与P3波的前部分P3a形成一个两相综合波N2b-P3a。

事件相关诱发脑电位物理知识

事件相关诱发脑电位物理知识

事件相关(诱发)脑电位(event-relatedbrainpotentialERP)

与声音、闪光、触击等刺激相应的头皮电位变化,也称诱发电位(evokedpotential,EP)。

它比自发脑电位EEG,幅度要小得多,只有几微伏,频率通常在0.02Hz~40kHz。

诱发电位ERP有多种,如听觉诱发电位AEP、视觉诱发电位VEP、体感诱发电位SEP和认知诱发电位CEP等。

ERP的潜伏期小于80ms的外生分量主要与刺激的物理、物理参数有关;而潜伏期大于80ms的.内生分量,则取决于心理过程。

外生分量可用于寻找脑内产生器和感觉皮层定位及临床诊断与脑有关的神经科疾病;内生分量则可用于脑思维活动的研究。

事件相关电位原理

事件相关电位原理(Event-Related Potential,ERP)是一种通

过分析大脑电活动来研究认知过程的方法。

它是指在接受某个特定刺激时,大脑电活动产生的特定电位变化。

事件相关电位原理是基于一种信号平均的技术。

研究者首先用引发事件(如视觉、听觉刺激)来刺激被试,然后记录大脑电活动同时进行平均化处理,最终得到一个平均的电位波形。

这个波形在刺激后的几百毫秒内会出现特定的特征,这些特征可以反映出大脑对这个事件的处理过程。

根据ERP的时序和电压差异,可以分析出一些特定的组分,

如P300、N200等。

不同的ERP组分对应着不同的认知过程,研究者可以通过分析这些组分来揭示大脑对刺激的感知、注意、记忆和决策等认知过程。

ERP在认知心理学、神经科学和临床神经生理学等领域得到

广泛应用。

它为研究者提供了一种非侵入性的测量方法,可以研究人类认知过程的时间特性和神经机制。

它也被广泛应用于疾病诊断和监测、脑机接口等领域。

事件相关电位原理与临床应用四川大学华西临床医学院 郑重一、前言人脑的心理活动过程正常与否,取决于复杂的相互联结神经网络的功能。

人脑在接受内部和外界众多复杂刺激时都会使脑电活动产生相应改变。

人脑通过感觉、知觉、记忆、思维等过程反应客观事物的同时,也就是识别和处理复杂任务的能力。

人脑的活动包括信息的接受、编码、储存、提取和使用。

这些功能取决于复杂的相互连接的神经网络的功能,并且反应人脑的不同功能。

人脑在接受内部和外部众多复杂信息的时候,都会使脑电产生相应的改变,事件相关电位是一种以刺激事件呈 “ 锁时 ” 关系的脑电活动分析技术。

临床常规的事件相关电位包括失匹配负波、P300、关联性负变和感觉门控电位P50等等。

二、 心理学事件与事件相关电位成因(一) 瞬时记忆、短时记忆和长时记忆的形成人类的记忆包括瞬时记忆、短时记忆和长时记忆。

短时记忆也称为工作记忆,是一种短暂时刻的知觉,是一系列事物前后联系的关键。

在事件相关电位形成中具有重要的作用。

(二) 人脑认知过程中的信息加工通道人脑在认知过程中的信息加工具有自动加工和控制加工以及相应的加工通道,即自动加工通道和选择性注意通道。

1. 自动加工所谓自动加工是快速的、没有意识参与的、不受短时记忆容量限制的信息自动提取过程,也就是信息的摄取。

2.控制加工控制加工则是缓慢的、有意识参与的、有记忆容量限制的深度加工过程。

控制加工以系列整合的方式将外界的信息的不同特征加以整合,形成认识对象的知觉,这就是信息的 “ 消化 ” 过程。

(三) 自动加工和控制加工的过程外来的信息到达记忆,通过对信息特征与记忆痕迹进行比较,如果两者匹配则记忆痕迹得到巩固。

如果是不匹配的新奇刺激和要求做出反应的刺激,则导致记忆痕迹的更新,并引起定向反应。

信息经过比较,定向的指向更深层次的准备机制,感觉机制指向输入信息的进一步分析,将其整合到已有的表征中形成新的表征,并对现有的层核进行相应的修正,以调整应付未来的策略。

(一)事件相关电位的基本概念对大脑高级心理活动如认知过程作出客观评价,我们很难将意识或思维单纯归于大脑某一部位组织、细胞或神经递质的改变,因为仅采用具体、微观的自然科学手段如神经分子生物学、神经生化学难以解决具体的心理活动。

二十世纪六十年代,Sutton提出了事件相关电位的概念,通过平均叠加技术从头颅表面记录大脑诱发电位来反映认知过程中大脑的神经电生理改变,因为事件相关电位与认知过程有密切关系,故被认为是“窥视”心理活动的“窗口”。

神经电生理技术的发展,为研究大脑认知活动过程提供了新的方法和途径。

事件相关电位(ERP)是一种特殊的脑诱发电位,通过有意地赋予刺激仪特殊的心理意义,利用多个或多样的刺激所引起的脑的电位。

它反映了认知过程中大脑的神经点生理的变化,也被称为认知电位,也就是指当人们对某课题进行认知加工时,从头颅表面记录到的脑点位。

经典的ERP主要成分包括P1、N1、P2、N2、P3,其中前三种称为外源性称为,而后两种称为内源性成分。

这几种成分的主要特点是:首先不仅仅是大脑单纯生理活动的体现,而且反映了心理活动的某些方面;其次,它们的引出必须要有特殊的刺激安排,而且是两个以上的刺激或者是刺激的变化。

其中P3是ERP中最受关注和研究的一种内源性成分,也是用于测谎的最主要指标。

因此,在某种程度上,P3就成了ERP的代名词。

(二)诱发电位的特征事件相关电位(ERP)是一种特殊的脑诱发电位,诱发电位(Evoked Potentials,EPs),也称诱发反应(Evoked Response),是指给予神经系统(从感受器到大脑皮层)特定的刺激,或使大脑对刺激(正性或负性)的信息进行加工,在该系统和脑的相应部位产生的可以检出的、与刺激有相对固定时间间隔(锁时关系)和特定位相的生物电反应。

诱发电位应具备如下特征:1.必须在特定的部位才能检测出来;2.都有其特定的波形和电位分布;3.诱发电位的潜伏期与刺激之间有较严格的锁时关系,在给予刺激时几乎立即或在一定时间内瞬时出现。

脑事件相关电位与知觉过程

欣克(R.F.Hink,1977)首先报道脑事件相关电位(ERPs)中N1波,即潜伏期约100毫秒左右的负波,是知觉形成中注意参与水平的客观指标。

全神贯注注意知觉刺激、分散注意和不注意条件下,N1波波幅依次下降。

当知觉刺激长时呈现,注意力下降时,N1波幅也随之下降;当这一持续性刺激突然捎失或停止,则N1波幅值却迅速回跃。

80年代以来,更多的研究报道认为,潜伏期约200毫秒的负渡N2和潜伏期为250-500毫秒的P3波间的关系,对知觉过程是更灵敏的生理指征。

当N2波幅值增大不伴有P3波改变时,将N2波称为不匹配负波(Mismatch negativity,MMN),这时外部刺激的物理特性制约着MMN幅值,刺激的物理强度大,MMN的幅值则高。

因此,把这种制约于外部刺激物理属性的ERPs成分,称为外源性ERPs成分,反映着知觉形成的自动加工过程。

当N2波幅值伴随着P3波幅值的同时变化时,此时N2波称为加工负波(Processing negativiry),是知觉在主体脑内形成的生理指标,这时人们才理解知觉刺激的含义。

因此,将与N2波同时变化的P3渡称为意义波或理解波,是制约于知觉主体对刺激产生知觉和理解的内源性ERPs成分。

由此可见,根据N2渡和P3波变化的关系,可以了解知觉形成的阶段性和机制。

里特(W. Ritter1983)明确提出,P3渡之前的N2波与人类对外部刺激的模式识别有关,P3波与刺激的理解和分类有关。

奴特阿年(R.Naatanen)等(1983)对事件相关电位内源性成分的概念进一步发展,认为它应包括N2波与P3波,根据其在人类认知过程中信息处理的意义,又将N2波分为两个成分,较早出现的N2波被称为不匹配负波,与人类认知活动开始时,脑对外部事件的差异匹配有关,可能是脑的次级感觉皮层活动的结果。

稍后出现的N2z成分称为N2b,它与P3波的前部分P3a形成一个两相综合波N2b-P3a。

这种综台波才是真正的事件相关电位的内源成分,与人类对外部刺激的朝向反射有关。

雷诺(B. Renault)也提出事件相关电位中的3种内源性成分;顶一枕区皮层N2波在知觉信息处理的时相内出现}中央区皮质的双相N2b-P3a综合波,与人类受试对外部刺激的主动性信息处理有关,代表脑内沿着N2波所指出的方向对外部刺激的认知决策过程;顶叶P3b波,代表认知过程的终结,往往在被试对刺激给出运动反应时出现此波。

简言之,3种内源性事件相关电位反映了人脑对外部事件信息处理的完整过程,顶-枕区N2波代表信息处理开始时相;中央区N2b-P3a综合波代表信息处理的决策时相;顶

叶P3b波代表信息处理的终结源。

平均诱发电位的内源性成分不仅对信息处理过程,而且对信息处理的结果也能成为有效的探测工具。

拉迪尔(T.Radil)等,以速示器向被试呈现数字,并记录他们的视觉平均诱发电位,结果发现被试正确认知数字时,65%的次数是P3波幅增高;相反,不能正确认知数字时,只有10%的次数是P3波幅增高;另外25%的实验次数为平均诱发反应的P3波无显著差异。

内源性成分除能反映人类对外部事件信息处理过程与结果外,尚可反映出在信息处理过程中,脑各部的机能关系。

卡柯(A.Kak)等发现,人脑的平均诱发电位中有3种顺序出现的波与字母认知活动有关:首先潜伏期约200毫秒的N2波,随后是潜伏期约500毫秒的P3波;最后是广泛分布的正慢电位,其潜伏期约600-700毫秒。

在左半球P3波和正慢电位的波幅总是大于右半球。

N2波的波幅在字母呈现视野的对侧半球中总是大于视野同侧的半球中。

他们认为N2波可能反映出视觉通路直接投射的传人纤维活动,而左侧半球优势的P3波和正慢波则反映出被试对字母意义的理解与注意。

这一现象可能反映出,在文字材料的认知活动

中,与视野对侧半球的N2渡仅与感知刺激有关,无论发生在哪侧,最后总是转入左侧半球为优势的P3波和正慢波。

换言之,文字的认知与理解主要是左半球的功能。

洛夫里奇(D.Lorich)等对人类对字母的视觉感知及其向语音柯语意转换过程中,人脑平均诱发电位的动力过程进行了系统研究。

他们发现,如果仅仅要求被试判定视野中是否有字母的呈现,则其平均诱发电位中没有N2波和P3波的显著变化。

如果进一步要求被试认知字母,则发现其枕区为主的平均诱发电位P3波。

进一步要求被试读出语音时,则P3波不仅出现在枕区,还出现在颞-顶区。

综上所述,平均诱发电位的内源性成分主要是P3波。

也有些学者将它扩展为包括P3波之前的N2波和P3波之后的慢电位。

它们在人类认知活动中的变化,不仅能反映出人类信息处理过程的阶段性与信息处理结果,还能反映出脑各部分之间的功能关系。

因此,平均诱发电位的内源性成分是研究人类认知活动脑机制的有力工具。

在平均诱发电位及其内源性成分的生理心理学研究领域中,至今仍存在许多同题,可望在90年代得到解决。

大体可将这些问题归结为两类:平均诱发电位的各种成分,尤其是内源性成分,各种渡的确定心理学意义如何?各种渡发生的脑机制如何?为解决这两类问题,一方面妥在人类被试中设计出心理学意义更明确的实验方案;另一方面应该创造这些实验方案的动物模型,以便深入研究各种波在脑内形成的机制。

勒斯勒(F.Rosler)等最近设计的双引发实验模式,正是为解决第一类问题所做的尝试。

双引发技术就是在平均诱电位引出时,采用了前后关联的序列刺激法。

在

“事件”之前就出现两个引发刺激,它们引导被试的心理状态及其变化的性质程度趋向一致,

以使事件诱发的内源性成分相当稳定。