初三化学元素分析

- 格式:ppt

- 大小:1.76 MB

- 文档页数:2

初中化学中考元素元素是构成物质的基本组成单元。

根据元素周期表的分类,元素可以分为金属元素、非金属元素和半金属元素。

通过研究元素的性质、特点和应用,我们能够更好地认识到元素在日常生活中的重要性。

首先,金属元素是化学中最重要的元素之一、金属元素具有良好的导电、导热性能,大多数金属元素具有延展性和可塑性。

金属元素可以帮助我们理解电解和电化学反应。

例如,铜和银都是良好的导电材料,可以被应用于电路和电器。

此外,金属元素还常用于制作建筑材料、道路材料和机械设备等,如铁、铝和钢。

其次,非金属元素在我们的日常生活中也起着重要的作用。

非金属元素通常具有低的电导率和导热率,且多为不良的导电材料。

根据非金属元素的不同性质,它们可以分为气体、液体和固体。

例如,氧气是我们生命中必需的非金属元素,它广泛应用于感应护理、医疗和氧气燃烧等领域。

此外,氮气和氢气也有许多重要的应用,如食品保鲜、火箭推进剂和工业制氨。

最后,半金属元素在元素中处于中间位置,具有介于金属和非金属之间的性质。

半金属元素既具有两种类型元素的特点,也有一些特殊的性质。

例如,硅是最常见的半金属元素之一,广泛应用于半导体材料、电子器件和太阳能电池板。

在日常生活中,元素的运用是无处不在的。

例如,氢氧化钠(NaOH)作为一种强碱,广泛应用于清洁剂和腐蚀剂。

硝酸作为最常见的酸之一,被用于制作炸药和肥料。

氨气是一种重要的化学原料,在化学工业中被广泛应用。

另外,有些元素还存在于生物体内。

例如,碳元素是所有有机物中的基本组成元素,包括蛋白质、核酸和脂肪等。

氧元素是我们呼吸过程中不可或缺的元素,同时也参与了许多生物体内的化学反应。

氟元素被加入到饮用水中,以帮助预防龋齿。

这些例子说明了元素在生物体中起着至关重要的作用。

总的来说,元素是构成物质的基本组成单元,也是化学学科的重要内容之一、金属、非金属和半金属元素各自具有独特的性质和应用。

通过学习和了解元素的性质,我们能够更好地理解物质的组成和性质。

化学元素知识:化学分析-含化学元素的化学分析方法及其应用化学分析是化学领域中的一个重要分支,其主要任务是利用各种化学方法和仪器对物质进行分离、提纯、定量和定性分析。

化学分析的过程中,化学元素是必不可少的一个概念。

在这篇文章中,我们将着重探讨含化学元素的化学分析方法及其应用。

1.化学元素基础知识化学元素是组成化合物的基本物质,由同种原子组成,具有一定的化学性质和物理性质。

目前已知的化学元素共118种,包括氢、氧、铜、铁、碳、氮等。

各种化学元素有不同的电子结构和能级,因此它们的化学性质也不同。

化学元素是化学分析的基础,因为在化学分析的过程中需要对不同元素进行定量和定性分析,从而得到样品的化学组成和化学性质。

2.化学分析方法化学分析的方法非常复杂,包括定量分析、定性分析、元素分析、谱学分析、色谱分析等。

其中,元素分析是一种将样品中不同元素进行分离、检测和定量的方法。

2.1元素分析方法元素分析方法包括原子吸收光谱分析、原子荧光光谱分析、X射线荧光光谱分析、质谱分析等。

这些方法都依赖于检测样品中的不同元素,然后利用化学反应或物理性质进行定量和定性分析。

2.1.1原子吸收光谱分析原子吸收光谱分析是一种将样品中的元素转化为气态原子或离子的方法,然后利用元素吸收的特定波长的电磁辐射进行定量和定性分析。

这种方法通常用于微量元素的分析,如铜、锌、镉、砷、铉、汞等。

2.1.2原子荧光光谱分析原子荧光光谱分析是一种利用元素发射特定波长的电磁辐射进行定量和定性分析的方法。

这种方法通过将样品中的元素转换成气态原子或离子,然后用高能电磁辐射激发这些原子或离子,使它们发射特定的光波,由此得到定量和定性分析的结果。

2.1.3 X射线荧光光谱分析X射线荧光光谱分析是一种利用X射线激发样品中元素的方法,然后检测其发射的荧光光谱,从而得到元素的定量和定性分析。

这种方法通常用于样品中微量元素的检测,如锶、钡、铀等。

2.1.4质谱分析质谱分析是一种通过测定样品中不同元素的质荷比进行定性和定量分析的方法。

化学元素周期表解析元素周期表是化学领域中非常重要的工具,它体现了元素在物理性质和化学性质上的规律。

本文将解析元素周期表的各个方面,包括其结构、分类和应用等。

一、元素周期表的结构元素周期表通常以表格形式呈现,包含了所有已知元素的信息。

它由横行称为周期和竖列称为族组成。

周期和族代表了元素的特定性质和化学行为。

1. 周期:元素周期表的周期数表示了元素的电子层排布。

第一周期只含有两个元素——氢和氦,它们都只有一个电子层。

随着周期的增加,电子层逐渐增多,为元素的化学性质带来了变化。

2. 族:元素周期表的族数代表了元素的化学性质和电子外层的构型。

不同族的元素具有相似的性质。

例如,第一族元素(碱金属)都具有单价阳离子的特性;第十六族元素(卤素)具有单价阴离子的特性。

二、元素周期表的分类元素周期表可根据元素的特性进行分类。

常见的分类包括金属、非金属和过渡金属。

1. 金属:金属元素位于周期表的左侧,包括碱金属、碱土金属和过渡金属。

它们通常具有良好的导电性、导热性和延展性。

例如,铜是一种常见的导电金属。

2. 非金属:非金属元素位于周期表的右上角,包括氢、氧、氮等。

它们通常具有较高的电负性并且不具有金属的性质。

非金属主要以共价键形式结合。

例如,氧气是一种常见的非金属物质。

3. 过渡金属:过渡金属元素位于周期表中间的区域,包括铁、铜、银等。

它们具有良好的导电性和热稳定性。

过渡金属在催化反应和电子传输方面具有重要应用。

三、元素周期表的应用元素周期表在化学领域有广泛的应用,以下是几个重要的应用领域:1. 预测元素性质:通过元素周期表,我们可以预测元素的物理性质和化学性质。

例如,根据元素周期表的位置,我们可以推测出氯气是一种具有强氧化性的物质。

2. 原子结构研究:元素周期表为研究原子结构提供了指导。

通过了解元素周期表中元素的电子层排布和价电子数,科学家可以更好地理解原子结构和化学键的形成。

3. 化学反应分析:在化学反应中,元素周期表可以帮助我们分析反应物和生成物之间的变化。

化学元素周期表分析化学元素周期表,也称为元素周期表,是所有化学元素按照电子排布和原子结构的规律排列的一张表格。

它是化学科学中最重要的工具之一,通过元素周期表,我们可以了解到不同元素的物质性质和化学反应规律等信息。

本文将对元素周期表进行详细分析,深入探讨其构成和应用。

第一部分元素周期表基础知识元素周期表由俄国化学家门捷列夫于1869年发明。

它将所有已知的元素按照原子序数的大小排列,从而使得具有相似性质的元素排在同一垂直列中。

元素周期表的左侧是金属元素,右侧是非金属元素,而在中央的过渡元素则表现出了金属和非金属的特征。

元素周期表主要由一些核心组成:周期,族,元素符号和平均相对原子质量。

周期是指元素周期表的横行,从左往右数7个行就构成了一个完整的周期。

一个周期的特征是元素原子核外层电子的数量逐渐增加,从而引起物理化学性质的逐步变化。

族是指元素周期表的竖列,通常以I、II、III、IV、V、VI和VII等7个罗马数字命名。

同一族中具有相同的化学性质,因为它们都拥有同样数量的原子层,外层的电子数量也是相同的。

元素符号通常由一个或两个拉丁字母组成,如果是两个字母,第一个字母通常大写,第二个字母通常小写。

在一些非英语语言中,元素的符号可能会与其英文或拉丁文名不同。

平均相对原子质量,也称为相对原子质量,是元素在自然界中存在的各种同位素的在相对丰度下的平均质量。

它通常以元素的相对原子量作为单位。

相对原子质量可以用来计算任意量出现元素的物质的分子量。

第二部分元素周期表的应用元素周期表的应用十分广泛,不仅在学术领域发挥重要作用,而且被广泛应用于各种工业和商业领域。

以下是几个常见的应用:1.预测反应性:元素周期表可以帮助预测不同元素之间的化学反应性。

同一组内的元素拥有相似的化学性质,因此可以预测它们的相互作用和反应。

同一周期内的元素则存在逐渐变化的趋势,因此也可预测它们之间的反应性质和化学反应机理。

2.设计新材料:通过分析元素周期表,可以设想出许多新的材料组合和特性。

初中化学常见元素周期表详情解析化学是一门研究物质组成、性质和变化的科学,元素则是构成物质的基本单位。

在化学中,元素周期表是一个重要的工具,用于整理和归类所有已知的元素。

本文将详细解析初中化学常见元素周期表的内容和特点。

1.周期表简介元素周期表是一种将元素按照其原子序数、原子量和化学性质等排列的表格,便于对元素进行分类和研究。

最早的元素周期表由俄国化学家门捷列夫于1869年提出,此后经过多次修改和完善,如今我们使用的是现代元素周期表。

2.元素周期表的组成现代元素周期表按照一定顺序将118个已知元素排列在表格中,包括横行称为周期,纵列称为族或者群。

周期从左到右原子序数递增,族从上到下原子序数相同。

每个元素的方格中包含了该元素的化学符号、原子序数、原子量等详细信息。

3.元素周期表的排列规律元素周期表按照一定的规律排列,以便归类元素。

主要包括以下几个方面的规律:- 元素周期性规律:元素周期表中的元素按照一定规律重复出现,类似于音乐中的音阶。

这种规律称为元素周期性规律。

- 周期内的递增规律:周期内,原子序数递增,原子量递增,化学性质存在一定的变化。

- 族内的相似性:同一族(或群)内的元素具有相似的化学性质,如同一族的元素的外层电子结构相同。

- 电子结构的规律:元素的原子结构与其在元素周期表中的位置有密切关系。

通过分析元素的电子结构,可以预测其化学性质。

4.常见元素周期表分析针对一些常见的元素周期表,我们可以进行详细分析,如氢、氧、碳等。

- 氢:位于元素周期表的第1周期,原子序数为1,属于非金属元素。

氢是最轻的元素,具有高燃烧性和爆炸性。

- 氧:位于元素周期表的第16族,原子序数为8,属于非金属元素。

氧是大气中最丰富的元素之一,具有强烈的氧化性。

- 碳:位于元素周期表的第14族,原子序数为6,属于非金属元素。

碳是生命存在的基础,能形成极多种类的化合物。

5.元素周期表的应用元素周期表在各个领域都有重要的应用价值,包括化学、物理、生物等:- 化学反应:根据元素周期表,我们可以了解元素的化学性质,从而预测它们之间的反应。

有关元素质量分数试题例析根据化学式的计算是初中计算中的一项重要的内容,其中有关元素质量分数计算的试题是一个难点。

本文列举几种类型的例题,希望能对同学们的学习有所帮助。

一、根据化合物中某元素的质量分数求化学式例1:已知锰元素的一种氧化物中氧元素的质量分数为50.5%,此氧化物的化学式为()。

A.B.C.D.分析:设氧化物的化学式为,则有,解得。

故选D。

二、根据化合物中某元素的质量分数求相对分子质量例2:“骨质疏松症”是人体缺钙引起的,可服用补钙剂来治疗。

乳酸钙是一种常见的补钙剂,测知乳酸钙分子中含有一个钙原子,钙元素的质量分数为18.34%,则乳酸钙的相对分子质量为______________。

分析:根据化合物中,某元素的质量分数则有:,解得相对分子质量为218。

故答案为218。

三、根据混合物中一种元素的质量分数,求另一种元素的质量分数例3:由三种物质组成的混合物中,测得硫元素的质量分数为32%,则氧元素的质量分数为____________。

分析:观察三种物质的化学式的特征可知,所含Na与S的原子个数比均为2:1,由此可知,两种元素有固定的质量比,其质量比等于相对原子质量之和的比,还等于质量分数比,因此有,解得钠元素的质量分数为46%,氧元素的质量分数为:。

故答案为22%。

四、根据混合物中某元素的质量分数,确定物质的组成例4:某气体由中的一种或几种组成,已知氧元素的质量分数为50%,则该气体的组成可能有____________种,分别为____________。

分析:三种化合物中氧元素的质量分数分别为57.14%、0.50%,如果该气体由一种物质组成,只能为SO2;如果由两种物质组成,根据平均值法,其中一种物质中氧元素的质量分数应小于50%,另一种物质中氧元素的质量分数应大于50%。

故该气体应由CO和CH4组成;三种物质都含有也符合要求。

故答案为3种,分别为。

五、根据混合物中某元素的质量分数,求含该元素的化合物的质量分数例5:有一不纯的硝酸铵()化肥,杂质中不含氮元素,测知该化肥中氮元素的质量分数为31.5%,则该化肥的纯度为______________。

九年级上册化学知识点元素化学是一门研究物质组成、性质和变化规律的科学。

在九年级上册的化学课程中,我们将学习许多与元素相关的知识点。

本文将介绍九年级上册化学课程中所包含的一些主要元素及其特点。

一、氢(H)氢是最轻的元素,它是宇宙中丰度最高的元素之一。

氢气无色、无味、无臭,燃烧时形成水。

在化学反应中,氢常以H2的形式出现。

氢在工业和能源生产中具有重要的应用,如氢燃料电池。

二、氧(O)氧是地球上最常见的元素,占地壳的大部分。

氧气是一种无色、无味、无臭的气体,它是呼吸和燃烧过程中必不可少的物质。

氧气常以O2的形式存在。

氧还与其他元素结合形成氧化物,例如水(H2O)和二氧化碳(CO2)。

三、碳(C)碳是一种非金属元素,存在于地球上的有机物质中。

它具有多种形态,如金刚石和石墨。

碳还是生命的基础,所有有机物质都含有碳元素。

它能与氧、氢和其他元素形成共价键,构成化合物。

四、氮(N)氮是大气中的主要成分之一,占据了空气的78%。

氮气是一种无色、无味、无毒的气体,不支持燃烧。

氮还存在于大量生物分子中,包括蛋白质和核酸。

在工业上,氮广泛用作肥料和化学工业原料。

五、氯(Cl)氯是一种常见的非金属元素,常以Cl2的形式存在。

它是一种黄绿色的气体,具有强烈的刺激性气味。

氯具有强氧化性,常用于消毒和杀菌。

氯化物在自然界和生物体内广泛存在,如食盐(氯化钠)和胃酸(氯化氢)。

六、铁(Fe)铁是地壳上最常见的金属元素之一,它具有良好的导电和导热性能。

铁在建筑、制造和交通运输等行业中广泛应用,如制造钢铁和制动器件。

铁还是血红蛋白的组成成分,在体内起着携氧的重要作用。

七、铜(Cu)铜是一种重要的工业金属,具有良好的导电性和导热性。

它常被用于制造导线、管道和电器设备。

铜也是一种重要的生物元素,参与多种酶的催化反应。

八、金(Au)金是一种非常重要的贵金属,具有很高的价值和抗腐蚀性。

金在珠宝、投资和电子行业中广泛应用。

它还具有一定的生物活性,被用于医学和生物学研究。

九年级化学五六单元知识点化学是一门研究物质的性质、组成、结构及其相互变化关系的科学,是理工科中一门重要的学科。

九年级化学的五六单元主要涉及了化学元素周期表和化学键的相关知识点。

下面将对这些知识点进行详细介绍和解析。

一、化学元素周期表化学元素周期表是描述了所有已知元素的组织方式,通过元素的原子序数和原子量对元素进行了分类和排列。

其主要特点有以下几点:1. 元素周期表的结构:元素周期表通常由7个水平排列的横行,称为周期。

每个周期中,元素的原子数按升序排列。

同时,元素周期表也由18个垂直排列的竖列,称为族。

这些族代表了元素的特定性质。

2. 周期表中的周期性规律:周期表中的元素按照原子序数的增加顺序排列,呈现出一定的规律性。

原子序数增加时,元素的性质会发生周期性变化。

这种周期性规律可以用于预测元素的化学性质和物理性质。

3. 元素周期表的分区:元素周期表可以根据元素的性质和特点进行不同的分区。

常见的分区有主族元素、过渡元素、稀有元素等,这些分区对于理解元素的结构和特性非常有帮助。

二、化学键化学键是构成化合物的原子之间的力,化学键的类型和特点对化合物的性质有着重要影响。

以下是常见的几种化学键:1. 离子键:当金属元素与非金属元素结合时,通常形成离子键。

离子键是由正离子和负离子之间的电荷吸引力所形成的。

2. 共价键:当非金属元素与非金属元素结合时,通常形成共价键。

共价键是通过共用电子对来形成的,共享电子对之间的引力使得原子形成一个分子。

3. 金属键:金属元素之间通常形成金属键。

金属键是由金属原子之间的金属键合力和金属离子之间的离子键形成的。

4. 氢键:氢键是一种特殊的化学键类型,多见于氢原子与氧、氮、氟等高电负性元素之间的相互作用。

氢键具有较强的吸引力,对于保持蛋白质和DNA等生物分子的结构和稳定性起着关键的作用。

综上所述,九年级化学的五六单元涵盖了化学元素周期表和化学键的知识点。

通过了解元素周期表的结构及周期性规律,我们可以更好地理解不同元素的性质和特点。

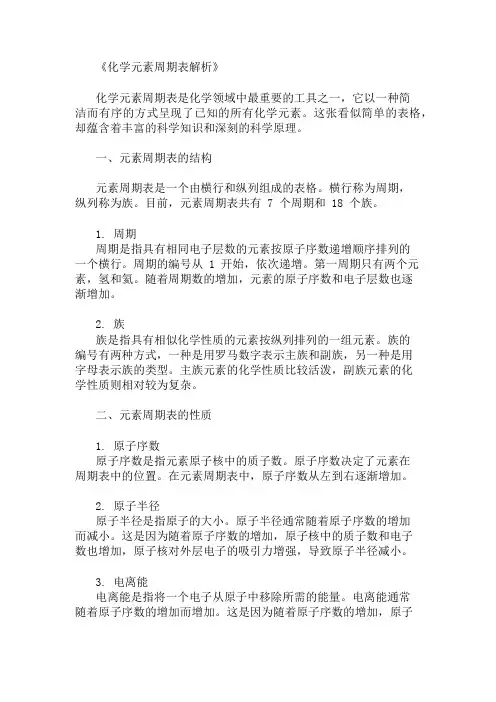

《化学元素周期表解析》化学元素周期表是化学领域中最重要的工具之一,它以一种简洁而有序的方式呈现了已知的所有化学元素。

这张看似简单的表格,却蕴含着丰富的科学知识和深刻的科学原理。

一、元素周期表的结构元素周期表是一个由横行和纵列组成的表格。

横行称为周期,纵列称为族。

目前,元素周期表共有 7 个周期和 18 个族。

1. 周期周期是指具有相同电子层数的元素按原子序数递增顺序排列的一个横行。

周期的编号从 1 开始,依次递增。

第一周期只有两个元素,氢和氦。

随着周期数的增加,元素的原子序数和电子层数也逐渐增加。

2. 族族是指具有相似化学性质的元素按纵列排列的一组元素。

族的编号有两种方式,一种是用罗马数字表示主族和副族,另一种是用字母表示族的类型。

主族元素的化学性质比较活泼,副族元素的化学性质则相对较为复杂。

二、元素周期表的性质1. 原子序数原子序数是指元素原子核中的质子数。

原子序数决定了元素在周期表中的位置。

在元素周期表中,原子序数从左到右逐渐增加。

2. 原子半径原子半径是指原子的大小。

原子半径通常随着原子序数的增加而减小。

这是因为随着原子序数的增加,原子核中的质子数和电子数也增加,原子核对外层电子的吸引力增强,导致原子半径减小。

3. 电离能电离能是指将一个电子从原子中移除所需的能量。

电离能通常随着原子序数的增加而增加。

这是因为随着原子序数的增加,原子核中的质子数和电子数也增加,原子核对外层电子的吸引力增强,导致电离能增加。

4. 电子亲和能电子亲和能是指一个原子获得一个电子时释放的能量。

电子亲和能通常随着原子序数的增加而增加。

这是因为随着原子序数的增加,原子核中的质子数和电子数也增加,原子核对外层电子的吸引力增强,导致电子亲和能增加。

5. 电负性电负性是指一个原子在化学键中吸引电子的能力。

电负性通常随着原子序数的增加而增加。

这是因为随着原子序数的增加,原子核中的质子数和电子数也增加,原子核对外层电子的吸引力增强,导致电负性增加。

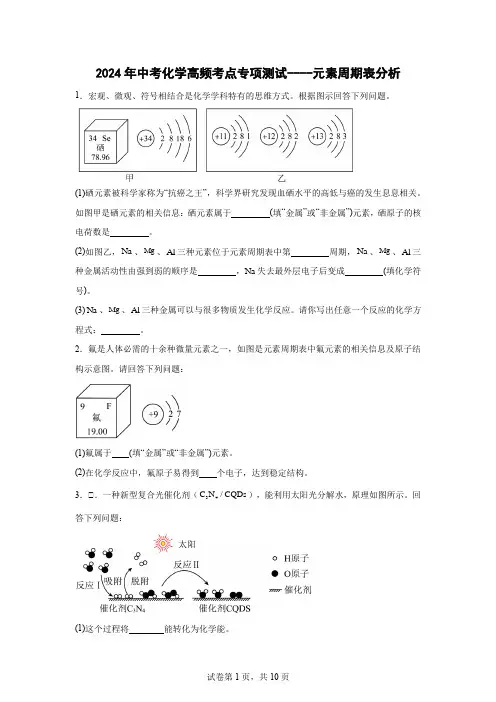

2024年中考化学高频考点专项测试----元素周期表分析1.宏观、微观、符号相结合是化学学科特有的思维方式。

根据图示回答下列问题。

(1)硒元素被科学家称为“抗癌之王”,科学界研究发现血硒水平的高低与癌的发生息息相关。

如图甲是硒元素的相关信息:硒元素属于(填“金属”或“非金属”)元素,硒原子的核电荷数是。

(2)如图乙,Na、Mg、Al三种元素位于元素周期表中第周期,Na、Mg、Al三种金属活动性由强到弱的顺序是,Na失去最外层电子后变成(填化学符号)。

(3)Na、Mg、Al三种金属可以与很多物质发生化学反应。

请你写出任意一个反应的化学方程式:。

2.氟是人体必需的十余种微量元素之一,如图是元素周期表中氟元素的相关信息及原子结构示意图。

请回答下列问题:(1)氟属于(填“金属”或“非金属”)元素。

(2)在化学反应中,氟原子易得到个电子,达到稳定结构。

C N/CQDs),能利用太阳光分解水,原理如图所示。

回3.Ⅰ.一种新型复合光催化剂(34答下列问题:(1)这个过程将能转化为化学能。

(2)写出反应Ⅰ的化学方程式:。

Ⅰ.1869年,门捷列夫发现了元素周期律,使化学学习和研究变得有规律可循。

下表是元素周期表的一部分。

(3)16号元素的最低负化合价与钠形成的化合物的化学式为;(4)某磷原子的相对原子质量为31,则其中子数为。

Ⅰ.铟是一种银白色金属,有毒。

它的原子结构示意图如图所示,请据图回答下列问题。

(5)x ,能量最低的电子层上的电子数为。

(6)在10~18号元素的原子中找出与铟化学性质相似的原子,并画出其原子结构示意图。

4.眼下,新能源汽车如雨后春笋般繁荣发展,而其中的核心要害——动力电池技术也日新月异。

印度某公司宣称研发出崭新的铝离子电池!实验数据显示,这款电池在能量密度、充电速度、使用成本等各方面均超过现有的锂电池。

铝电池或将引领电池技术领域一次重大变革,我们拭目以待。

如图是铝元素在元素周期表中的信息及A、B两种粒子的结构示意图:(1)铝原子的核外电子数为。

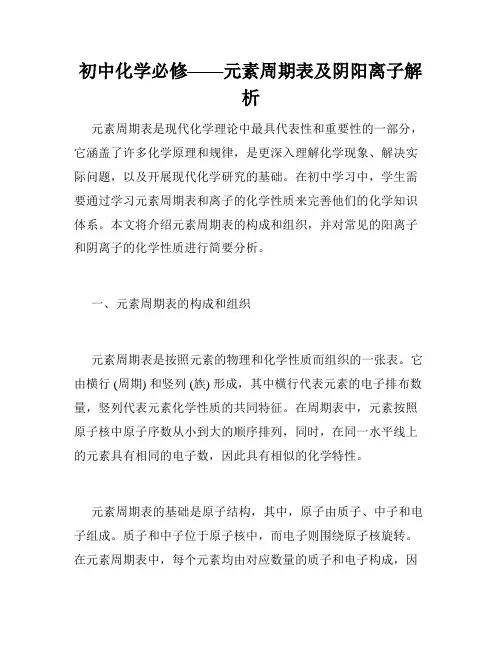

初中化学必修——元素周期表及阴阳离子解析元素周期表是现代化学理论中最具代表性和重要性的一部分,它涵盖了许多化学原理和规律,是更深入理解化学现象、解决实际问题,以及开展现代化学研究的基础。

在初中学习中,学生需要通过学习元素周期表和离子的化学性质来完善他们的化学知识体系。

本文将介绍元素周期表的构成和组织,并对常见的阳离子和阴离子的化学性质进行简要分析。

一、元素周期表的构成和组织元素周期表是按照元素的物理和化学性质而组织的一张表。

它由横行 (周期) 和竖列 (族) 形成,其中横行代表元素的电子排布数量,竖列代表元素化学性质的共同特征。

在周期表中,元素按照原子核中原子序数从小到大的顺序排列,同时,在同一水平线上的元素具有相同的电子数,因此具有相似的化学特性。

元素周期表的基础是原子结构,其中,原子由质子、中子和电子组成。

质子和中子位于原子核中,而电子则围绕原子核旋转。

在元素周期表中,每个元素均由对应数量的质子和电子构成,因此它的位置取决于原子核中的质子数量,即原子序数。

原子序数从左至右逐渐增加,而焦点为同一族的元素,则按照它们的化学性质分类。

二、离子和离子键的形成在元素周期表中,元素在它们的电子结构中的不同排布决定了它们的反应性。

通过丢失或获得电子,原子可以转化为离子,进而形成离子键。

离子是有电荷的原子,其中丢失电子的原子得到一个正电荷,而获得电子的原子则带有一个负电荷。

这个化合物成为离子化合物,是由正离子(阳离子)和负离子(阴离子)组成。

阳离子通常来自金属,它们有一个以上的电子容易丢失。

例如,钠原子具有一个价电子,它可以丢失,从而形成一个带有+1 日电荷的钠离子。

类似地,铁原子也可以失去两个电子,形成一个+2价的铁离子。

阴离子通常来自非金属,它们有一对或多对拥有电子,它们有能力吸引来自金属共价键中的电子,从而形成负离子。

例如,氯元素可以吸引它周围钠元素的电子,形成一个带有-1 计算机的氯离子。

当阳离子和阴离子结合时,它们形成离子键,这是一种强大的化学键,需要大量能量才能分解。

鲁教版(2024)九年级化学上册《元素》教案及反思一、教材分析:本节课是鲁教版九年级化学上册中的一节《元素》,主要介绍了元素的基本概念、元素符号的表示方法以及元素在周期表中的排列规律。

教材以生动的实例和清晰的图示,帮助学生理解元素的多样性和统一性,为后续学习化学反应和物质结构奠定基础。

二、教学目标:1. 知识与技能:理解元素的定义,掌握元素符号的书写规则,了解元素周期表的基本结构。

2. 过程与方法:通过实例分析,培养学生的观察、归纳和推理能力。

3. 情感态度与价值观:激发学生对化学的好奇心,培养他们尊重科学事实、追求真理的科学精神。

三、教学重难点:【教学重点】:元素的基本概念和元素符号的使用。

【教学难点】:理解元素周期表的排列规律及其背后的科学原理。

四、学情分析:学生在八年级已经接触过一些简单的化学知识,对物质的构成有一定的认识,但对元素的深入理解可能还存在困难。

因此,教学中需要通过直观的示例和生动的讲解,帮助学生逐步理解并掌握元素的相关知识。

五、教学方法和策略:1. 采用“情境导入-概念解析-实例应用-总结提升”的教学模式。

2. 利用多媒体教学手段,展示元素周期表,增强教学的直观性。

3. 引导学生参与讨论,通过问题解决,提高他们的主动学习能力。

4. 设计相关练习,巩固所学知识,及时反馈学生的学习情况。

六、教学过程:(一)、导入新课1. 回顾旧知:回顾之前学习的原子结构和原子的构成,引导学生理解物质是由原子或其组合构成的。

2. 提出问题:那么,如何对这些构成物质的原子进行分类和命名呢?引出“元素”的概念。

(二)、新知讲解1. 定义元素:解释元素的定义,即元素是具有相同质子数(即核电荷数)的一类原子的总称。

2. 元素的种类:介绍元素周期表,讲解目前发现的元素种类,以及元素周期表的排列规则。

3. 元素的表示:通过元素符号进行教学,如氢(H)、氧(O)等,让学生熟悉常见元素的符号。

4. 常见元素的性质和应用:以水、氧气、碳等为例,讲解元素的性质和在生活中的应用。

九年级化学上册3.3元素教案:了解元素的化学性质及其应用。

化学是自然科学的一个重要分支,它研究的是物质的组成、性质、结构、变化及其与能量之间的关系。

化学中的一个基本概念是元素,元素是一种由原子组成的纯净的物质,它在化学反应中是不可以被分解成更简单的物质的。

九年级化学上册3.3元素教案就是为了让学生们了解元素的化学性质及其应用,进一步增强学生对于化学知识的理解和掌握。

本节课的主要学习内容包括元素的化学性质、金属元素的性质及应用、非金属元素的性质及应用、半金属元素的性质及应用等方面。

以下是对这些方面的一些深入探讨。

一、元素的化学性质元素的化学性质是指元素在发生化学反应时所表现出来的性质,其中包括元素的物理性质(如密度、熔点、沸点等)和化学性质(如化合价、化合能、反应性等)。

比如,氧气的化学性质十分活泼,在许多化学反应中可以起到氧化剂的作用,而金属元素的化学性质则比较稳定,能够与非金属元素形成离子键或共价键。

二、金属元素的性质及应用金属元素是一类在化合物中往往以阳离子形式存在的元素,它们的化学性质相对比较稳定,而且具有良好的导电、导热和延展性等特点。

金属元素在工业、生活和科学研究中有广泛的应用,比如,铝元素可以用于制造汽车、飞机等机械设备,铁元素可以用于制造钢铁、铸件等物品。

三、非金属元素的性质及应用非金属元素是指化合物中通常以阴离子的形式存在的元素,它们的化学性质相对较为活泼,并且不具有良好的导电、导热性质。

非金属元素广泛存在于大自然中,如空气中的氧气、二氧化碳等。

非金属元素在生活、工业、科学研究中也有着广泛的应用,比如,氮元素可以用于制造肥料、氧气可以用于医疗领域。

四、半金属元素的性质及应用半金属元素是一类介于金属元素和非金属元素之间的元素,它们的物理和化学性质都比较特殊。

比如,硅元素既可以表现出非金属元素的性质(如可形成硅酸盐),又可以表现出金属元素的性质(如导电、导热等)。

半金属元素在半导体、光电子等领域有着广泛的应用。

化学解析元素周期表中元素的分类与性质归纳元素周期表是化学家们对元素分类和性质的重要工具。

它的设计旨在展示元素的特性和归属,并为元素的研究提供了极大的便利。

本文将对元素周期表中元素的分类和性质进行解析。

一、元素的分类元素周期表将所有已知元素按照一定的规律进行排列。

目前,该表按照原子序数的升序排列,即从左到右、从上到下。

该排列形成了一种周期性规律,使得元素彼此之间具有相似的性质。

根据这种排列规律,元素可以被分为以下几类:1. 金属元素金属元素占据了周期表中的大部分区域。

它们具有良好的热导和电导性能,常呈现出金属光泽。

金属元素通常是固态的,但也有少数液态金属。

金属元素的化合物广泛应用于工业生产和日常生活中。

2. 非金属元素非金属元素位于周期表的右上角和右侧,它们的性质与金属元素截然不同。

非金属元素通常是气体或者脆性固体,不具有典型的金属光泽,且导电导热性很差。

非金属元素广泛存在于自然界中,如氧气、氮气等。

3. 半金属元素半金属元素质地介于金属和非金属之间,具有一些金属和非金属元素的性质。

半金属元素的导电导热性能一般较差,但其对热和电的响应却更为灵敏。

4. 稀有气体稀有气体是元素周期表中的一类特殊元素,它们都是单原子气体。

这些元素在自然界中具有相对较低的含量,不易与其他元素发生化学反应。

稀有气体在照明、激光技术和阀门制造等领域有重要应用。

二、元素的性质元素周期表中的元素除了分类,还可以根据它们的物理和化学性质进行研究和归纳。

以下是常见的元素性质:1. 原子半径和离子半径原子半径指的是元素中原子的大小,通常根据元素在周期表中的位置进行比较。

原子半径在周期表中从左到右逐渐减小,而从上到下逐渐增加。

离子半径指的是离子化后,离子的大小。

2. 电离能电离能是指从一个原子中移除一个电子所需的能量。

电离能可帮助我们了解元素的反应活性和化学惰性。

通常情况下,离子化能随着周期表从左到右的移动而增加,而从上到下的移动而减小。

化学物质元素分析化学物质元素分析是指通过对不同物质中的元素进行定性和定量分析,以揭示其成分和组成结构的方法。

在科学研究和工业生产中,化学物质元素分析扮演着重要的角色。

本文将介绍化学物质元素分析的基本原理、常用方法以及应用领域。

一、基本原理化学物质元素分析的基本原理是通过物质与一种或多种试剂之间的化学反应,进而观察反应过程中的物质变化,从而推断出样品中所含有的元素类型和含量。

化学分析的原理主要包括原子吸收光谱法、质谱法、电化学分析法等。

二、常用方法1. 原子吸收光谱法(AAS)原子吸收光谱法是一种精确测定物质中特定元素含量的定量分析方法。

该方法使用特定波长的光电离原子化待测样品,并通过光谱仪测量体系中的溶液吸收光强来确定元素的浓度。

2. 质谱法(MS)质谱法是一种分析技术,通过将待测物质分子通过质谱仪进行分子解离,将分离出来的离子根据其质量-荷质比进行测定,并推断所测物质中原子的相对质量和相对含量。

3. 电化学分析法电化学分析法是利用电化学原理进行物质分析的方法,包括电位滴定法、电位分析法、电解分析法等。

它通过测定电流或电势变化来确定待测物质中某种元素的含量。

三、应用领域化学物质元素分析在各个领域中都有广泛的应用。

1. 环境保护化学物质元素分析可用于环境监测和评估,例如对水、土壤、大气中的重金属、有机物等进行定量分析,以评估环境中的污染物含量和来源,进而制定相应的环境保护措施。

2. 食品安全对于食品中的污染物质,如重金属、农药残留、食品添加剂等,化学物质元素分析能够提供快速、准确的定量结果,以保障食品的安全性和质量。

3. 药物研发与分析化学物质元素分析也在药物研发和质量控制中扮演重要角色。

通过对药物中的元素含量进行准确测定,可以保障药物的质量和安全性。

4. 材料科学与工程在材料科学和工程领域中,化学物质元素分析可以对材料的成分和结构进行研究和评估,从而指导新材料的设计与开发。

总结:化学物质元素分析是一种重要的分析方法,它通过对物质中元素的定性和定量分析,为科学研究和工业生产提供了可靠的数据支持。

初中化学元素教案教材分析

教学内容:对初中化学元素的相关知识进行系统性的分析和总结,帮助学生深入理解元素的特性和分类。

教学目标:

1. 理解元素的定义和基本特性;

2. 掌握元素的分类方法和周期表的结构;

3. 能够描述元素的性质和反应特点;

4. 能够运用所学知识解决与元素相关的问题。

教学重点:元素的定义和分类方法

教学难点:元素的周期表结构和性质描述

教学准备:

1. 教师准备:熟悉相关知识点,准备教学课件和实验材料;

2. 学生准备:预习相关章节,准备讨论和提问。

教学步骤:

1. 导入:通过举例介绍元素的基本概念和重要性;

2. 学习:讲解元素的定义、性质和分类方法,引导学生思考元素之间的联系;

3. 实践:进行实验观察元素的性质,让学生亲自操作并记录实验结果;

4. 深化:通过讨论和思考,深入理解元素的特性和分类规律;

5. 总结:总结本节课的重点知识,巩固学生的学习成果;

6. 作业:布置相关作业,让学生巩固所学知识。

教学方式:讲授、实验观察、讨论互动

教学资源:教材、课件、实验器材

教学评价:通过课堂讨论、实验操作和作业考核,评估学生对于元素知识的掌握程度和理解深度。

教学延伸:引导学生参与元素研究和探索,拓展元素知识的应用领域,激发学生对化学学科的兴趣和热情。

初三化学元素知识点以下是初三化学元素的一些基础知识点:1. 元素符号和名称:每个化学元素都有一个唯一的符号,由一个或两个字母组成。

例如,氧元素的符号为O,钠元素的符号为Na。

同时,每个元素都有一个名称,如氧、钠等。

2. 原子序数:每个元素都有一个原子序数,表示其在元素周期表中的位置。

原子序数越大,元素的原子结构越复杂。

例如,氧的原子序数为8,钠的原子序数为11。

3. 原子量:原子量是指一个元素的平均原子质量。

原子量单位为相对原子质量单位(AMU),也可以用克/摩尔来表示。

例如,氧的原子量约为16克/摩尔,钠的原子量约为23克/摩尔。

4. 原子结构:每个元素都由原子组成,原子由质子、中子和电子组成。

质子和中子位于原子核中,而电子则环绕在核外的电子壳层中。

原子的质子数等于其电子数,因此原子是电中性的。

5. 价电子:原子的外层电子(也称为价电子)决定了其化学性质。

化学反应通常是由元素之间的价电子的重新组合而引起的。

例如,氧具有6个价电子,可以接受2个电子形成稳定的氧化态-2。

6. 元素周期表:元素周期表是按照原子序数将元素分类排列的表格。

元素周期表可以帮助我们理解元素之间的相似性和趋势,例如周期性增加的原子半径和电负性。

7. 元素分类:元素可以根据其化学性质和物理性质进行分类。

周期表中的元素通常被分为金属、非金属和类金属(也称为半金属)三类。

金属具有良好的导热性和导电性,非金属通常具有较高的电负性,而类金属具有中间性质。

以上是初三化学元素的一些基础知识点,希望对你有帮助!。