日本军事介绍

- 格式:ppt

- 大小:1.19 MB

- 文档页数:9

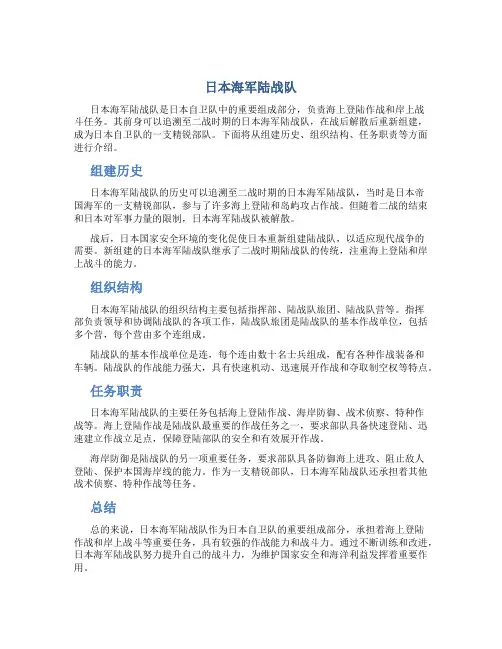

日本海军陆战队日本海军陆战队是日本自卫队中的重要组成部分,负责海上登陆作战和岸上战斗任务。

其前身可以追溯至二战时期的日本海军陆战队,在战后解散后重新组建,成为日本自卫队的一支精锐部队。

下面将从组建历史、组织结构、任务职责等方面进行介绍。

组建历史日本海军陆战队的历史可以追溯至二战时期的日本海军陆战队,当时是日本帝国海军的一支精锐部队,参与了许多海上登陆和岛屿攻占作战。

但随着二战的结束和日本对军事力量的限制,日本海军陆战队被解散。

战后,日本国家安全环境的变化促使日本重新组建陆战队,以适应现代战争的需要。

新组建的日本海军陆战队继承了二战时期陆战队的传统,注重海上登陆和岸上战斗的能力。

组织结构日本海军陆战队的组织结构主要包括指挥部、陆战队旅团、陆战队营等。

指挥部负责领导和协调陆战队的各项工作,陆战队旅团是陆战队的基本作战单位,包括多个营,每个营由多个连组成。

陆战队的基本作战单位是连,每个连由数十名士兵组成,配有各种作战装备和车辆。

陆战队的作战能力强大,具有快速机动、迅速展开作战和夺取制空权等特点。

任务职责日本海军陆战队的主要任务包括海上登陆作战、海岸防御、战术侦察、特种作战等。

海上登陆作战是陆战队最重要的作战任务之一,要求部队具备快速登陆、迅速建立作战立足点,保障登陆部队的安全和有效展开作战。

海岸防御是陆战队的另一项重要任务,要求部队具备防御海上进攻、阻止敌人登陆、保护本国海岸线的能力。

作为一支精锐部队,日本海军陆战队还承担着其他战术侦察、特种作战等任务。

总结总的来说,日本海军陆战队作为日本自卫队的重要组成部分,承担着海上登陆作战和岸上战斗等重要任务,具有较强的作战能力和战斗力。

通过不断训练和改进,日本海军陆战队努力提升自己的战斗力,为维护国家安全和海洋利益发挥着重要作用。

日本在二战中的军事技术二战期间,日本是世界上少数几个采用现代军事技术的国家之一。

他们的军队在几个方面表现出色,例如海军、航空力量和军事战略。

一、海军技术日本海军在二战期间扮演了重要角色。

他们拥有强大的舰队,其中一支著名的是日本的航空母舰编队,包括了许多重要的航空母舰,如大和号、武藏号等。

这些航空母舰成为日军远程打击和侦察的重要平台。

日本海军还在潜艇技术方面取得了显著进展。

他们的潜艇拥有较高的机动性能和较长的航程,使其成为执行远洋任务和对敌方舰队进行袭击的理想选择。

二、航空技术日本的航空技术也在二战中取得了重大突破。

他们开发出了一系列卓越的战斗机,如零式战斗机和二式艦上戦闘機。

这些战斗机具有高速度、优秀的机动性能和出色的火力,对敌方飞机构成了很大威胁。

此外,日本还发展了有效的轰炸机和鱼雷机。

他们的轰炸机袭击了许多太平洋岛屿,造成了重大破坏。

鱼雷机则用于攻击美国和其盟国的舰队,在海战中发挥了重要作用。

三、军事战略日本在二战中采取了一系列独特的军事战略。

他们实施了闪电战术,通过迅速占领敌方的重要据点,迫使敌人不得不投降或妥协。

这种战略利用了日本的海军和航空优势,以快速行动和突然袭击为特征。

日本还在军事组织和训练方面下了不少功夫。

他们在军事学院培养出大批优秀的指挥官和军事专家,提高了军队的战斗力和纪律性。

此外,日军实施了严格的训练计划,确保士兵们具备坚定的意志、高强度的战斗能力以及快速反应的能力。

总结:日本在二战期间在军事技术方面取得了很大的进展,尤其是在海军和航空领域。

他们的强大舰队和卓越的战斗机使他们成为太平洋战争中值得一提的力量。

而且,日本的军事战略也让他们在战场上占据了一定的优势。

虽然最终日本未能获得战争的胜利,但他们在军事技术方面的发展为后世的军事研究和发展提供了宝贵的经验。

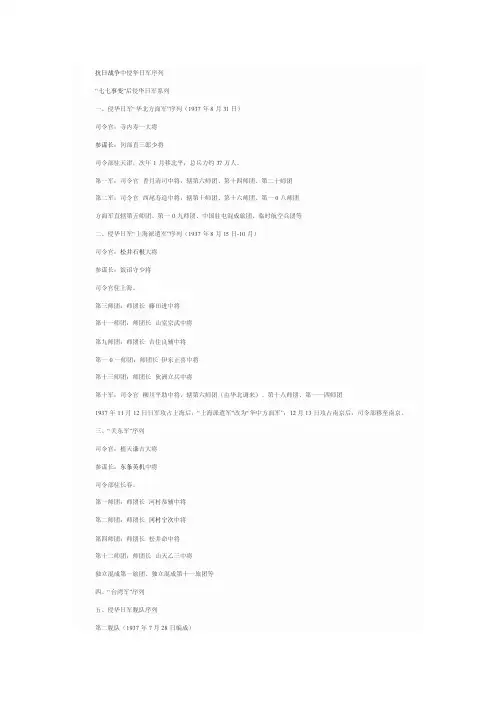

抗日战争中侵华日军序列“七七事变”后侵华日军系列一、侵华日军“华北方面军”序列(1937年8月31日)司令官:寺内寿一大将参谋长:冈部直三郎少将司令部驻天津,次年1月移北平,总兵力约37万人。

第一军:司令官香月清司中将,辖第六师团、第十四师团、第二十师团第二军:司令官西尾寿造中将,辖第十师团、第十六师团、第一0八师团方面军直辖第五师团、第一0九师团、中国驻屯混成旅团、临时航空兵团等二、侵华日军“上海派遣军”序列(1937年8月15日-10月)司令官:松井石根大将参谋长:饭诏守少将司令官驻上海。

第三师团:师团长藤田进中将第十一师团:师团长山室宗武中将第九师团:师团长吉住良辅中将第一0一师团:师团长伊东正喜中将第十三师团:师团长狄洲立兵中将第十军:司令官柳川平助中将,辖第六师团(由华北调来)、第十八师团、第一一四师团1937年11月12日日军攻占上海后,“上海派遣军”改为“华中方面军”;12月13日攻占南京后,司令部移至南京。

三、“关东军”序列司令官:植天谦吉大将参谋长:东条英机中将司令部驻长春。

第一师团:师团长河村恭辅中将第二师团:师团长冈村宁次中将第四师团:师团长松井命中将第十二师团:师团长山天乙三中将独立混成第一旅团、独立混成第十一旅团等四、“台湾军”序列五、侵华日军舰队序列第二舰队(1937年7月28日编成)司令官吉田善吾中将“中国方面舰队”(1937年10月20日编成)司令官长谷川清中将第三舰队司令官长谷川清中将兼第四舰队司令官丰田富武中将抗日战争胜利前夕侵华日军序列一、“中国派遣军”序列(1945年8月)总司令官:冈村宁次大将总参谋长:小林浅三郎中将华北方面军司令官:根本博中将参谋长:高桥坦中将第一军:司令官澄田赉四郎中将;辖第一一四师团、独立混成第一旅团、独立步兵第六旅团、第十四旅团第十二军:司令官鹰森孝中将;辖第一一0师团、第一一五师团、骑兵第四旅团等第四十三军:司令官细川忠康中将;辖第四十七师团、独立混成第五旅团、独立步兵第一旅团等方面军直辖坦克第三师团,独立混成第一、八、九旅团,独立步兵第二旅团等第六方面军司令官:冈部直三郎大将参谋长:中山贞武少将第十一军:司令官笠原幸雄中将;辖第五十八师团,独立混成第二十二、八十八旅团第二十军:司令官板西一良中将;辖第六十四、六十八、一一六师团,独立混成第八十一、八十二、八十六、八十七旅团方面军直辖第一三二师团,独立混成第十七、八十三、八十四、八十五旅团,独立步兵第五、七、十一、十二旅团第六军:司令官十川次郎中将;辖第七十、一三三师团、独立混成第六十二、八十九、九十一旅团第十三军:司令官松井太久郎中将;辖第六十、六十一、六十五、六十九、一0一师团,独立混成第九十、九十二旅团,独立步兵第六旅团第二十三军兼香港占领地总督部:司令官田中久一中将;辖第一0四、一二九、一三0师团,独立混成第二十三旅团、独立步兵第八、十三旅团“中国派遣军”直辖第三、十三、二十七、三十四、四十、一三一师团,第十三飞行师团以上“中国派遣军”共105万人。

日本军事力量详表概况 |简史 |规模 |国防政策 |相关的国防立法,军队节日 |陆军 |海军 |空军 |组织结构 |指挥体制 |国防教育结构概况日本军队称自卫队,是第二次世界大战后在美国扶植下重建和发展起来的。

随着日本经济实力的迅速增强,日本军队建设得到长足发展,在“质重于量”和“海空优先”的建军方针指导下,自卫队已发展成为一支装备精良、训练有素、作战能力较强的武装力量。

简史日本1945年战败投降后,军队被解散,军事机构被撤消。

1950年朝鲜战争爆发后,美国基于其自身需要,指令日本重新发展军事力量。

同年,日本组建“警察预备队”,后改称保安队,1952年成立“海上警备队”,1954年新建航空自卫队,7月颁布《防卫厅设置法》和《自卫队法》,将保安队、海上警备队分别改称为陆上自卫队和海上自卫队,将陆、海、空三军正式定名为自卫队,并成立了防卫厅和参谋长联席会议,健全了统帅指挥机构。

1956年成立国防会议。

1986年7月“安全保障会议”取代原“国防会议”,负责处理各种突发事件和一切与国家安全有关的重大事宜,由首相任主席。

防卫厅隶属总理府,长官由文职人员担任,受首相之命,通过陆、海、空军幕僚长(参谋长)统帅陆海空自卫队。

2006年6月,日本政府通过了将防卫厅升格为防卫省的法案,并提交国会审议。

同年12月15日,日本参议院全体会议投票通过了将日本防卫厅升格为防卫省的相关法案。

由于众议院此前已经批准了这项法案,所以在获得参议院的批准后,相关法案将正式生效。

从2007年1月9日起,防卫厅正式升格为防卫省,防卫厅长官也随之升格为防卫大臣。

规模截止2006年3月,日本总兵力编制员额33万人,其中现役军人25.2万人,文职2.4万人,预备役5.6万人。

其中陆上自卫队约14.8万人,编为5个方面队,辖13个师和2个混成旅、1个空降旅,装备坦克1020辆,装甲车约980辆,各型飞机约511架,各种火炮7630门;海上自卫队约4.4万人,由担负机动作战的联合舰队和负责近海警备的5个地方队组成,装备各型舰艇142艘,39.8万余吨,飞机206架;航空自卫队约有4.5万人,主要作战部队为航空总队,辖3个航空方面队和1个航空混成团,装备各型飞机464余架,其中作战飞机361架。

日本关东军概况:成立于公元1919年,解散于公元1945年8月,关东军是日本陆军驻扎在中国东北的一支军队。

31个步兵师团,11个步兵和坦克旅团,1个敢死队旅团和2个航空军,以及伪满洲国部队等,共约120万人。

1945年8月,苏联红军出兵东北,关东军被击毙3.8万人,被俘59.4万人。

战后,余下的关东军官兵作为俘虏被送到西伯利亚从事强制劳动。

1945年5月初,德国无条件投降后,苏联的视线逐渐转向远东地区。

中国共产党领导下的东北各抗日武装也不断打击和消灭日军力量。

关东军只好重新扩充力量,进行备战。

为此,关东军将在东北的25万退伍的日本军人重新征集,并编成8个师团、7个混成旅团、1个坦克兵团和5个炮兵联队,作为临时部署兵力的补充。

经过迅速补充,关东军兵力一举达到24个师团,约70万人。

关东军兵力的增加只是一种表面的膨胀,武器装备和战斗素养仅仅相当于以前的8个半师团。

特别是由于日本在各个战场连遭惨败,士气低落,关东军往日的威风已经不复存在。

关东军武器装备情况根据战后苏联有关统计,关东军装备情况如下:步枪约70万支、轻机枪约11000挺、重机枪约3000挺、大炮约1800门、迫击炮约2500门、坦克约700辆、飞机约900架、军火库约800个。

附件1:关东军兵力变化情况附件2:关东军历任指挥官附件3:关东军详细资料附件:1关东军兵力变化情况:1907年 1个师团约2万人1919年 2个师团约4万人1931年 3个师团,约6万人1932年 6个师团约12万人1933—1936年保持5个师团的兵力约10万人1937年 7个师团约14万人1938年 9个师团约27万人1939年 11个师团约30万人1940年 12个师团约33万人1941年 31个师团,约85万人1942年10月,兵力达到顶峰,约120万人。

日本将关东军司令部升格为关东军总司令部,增设两个方面军司令部和装甲军、关东防卫军司令部以及第2航空军司令部。

日本的军事力量日本是第二次世界大战的战败国,1945年美军占领了日本,完全解除了日本的武装。

但是,经过短时间的酝酿和准备,1954年,日本的武装力量又以“自卫队”的名义出现。

为了谋求世界政治和军事大国地位,经过40多年的发展,日本的武装力量已从1952年的一支仅有75000人的警察预备队发展到今天的“精干、合理、高效”的陆海空三军自卫队,现在日本自卫队已经是一支任何人都不能忽视的武装力量。

国防体制与防卫教育第二次世界大战后,日本国防问题的最高决策机构是内阁会议,最高审议机构是安全保障会议。

内阁总理大臣是国防组织的最高领导人和自卫队的最高统帅,对自卫队行使最高指挥监督权。

防卫厅是在内阁总理大臣直接领导下处理国防事务的行政机关。

防卫厅长官通过各自卫队参谋长对陆上、海上、航空自卫队实施领导和指挥。

参谋长联席会议主席协助防卫厅长官对三军自卫队进行统一协调。

日本武装力量由现役部队、预备役部队和在军事部门服务的文职人员组成。

正规部队分为陆上自卫队、海上自卫队、航空自卫队。

实行志愿兵役制(又称募兵制)。

为了加强对国民进行“防卫”教育,日本从1981年起每年定期公开出版防卫白皮书。

每年各部队还要举办多项亲民活动,包括音乐会、儿童联欢会、军事表演、焰火大会和孟兰盆舞大会,邀请周围居民来联欢,唤起国民对“防卫”的关注和对自卫队的亲近感。

自卫队还在全国范围内定期募集大学生到部队参加军事夏令营,作为“国防教育”的一环。

一般市民经申请也可到自卫队驻地参加“一日入队”体验活动。

日本培养中级军官的防卫大学校,成立于1952年。

现任校长松木三郎介绍说:“学校设立之初我们就吸取了旧日本军校的教训,过去陆海空三军的军校各自为政,毕业于这些学校的指挥官战时常常产生分歧,因而防卫大学校首先考虑无论什么兵种,必须在同一个校园里接受教育,这样他们即使到各自部队任职,大学的同窗之谊肯定会在战时配合上起到作用。

我们还吸取了日本在二战中只重精神不重物质的教训,主要招收理工科学生。

日本自卫队日本自卫队是第二次世界大战后的日本国家防卫力量,成立于1954年7月1日。

根据日本宪法第九条规定,日本放弃与他国以军事手段解决争端的权力,因而自卫队在名义上不是军事组织,但实际上的功能等同其他国家的军队。

自卫队由海上自卫队、陆上自卫队及航空自卫队等三个军种组成,总兵力约25万,由防卫省统筹管辖。

自卫队于2013年时所消耗的军费,居美国、中国、俄罗斯和英国之后居世界第五。

为593亿美元,占GDP的1.0%。

自卫队的目的是维持日本的自我防卫能力,而踏进21世纪后,自卫队对于海外军事任务的参与愈来愈积极,除了参与了2002年阿富汗战争后的维和任务外,自2004年1月19日开始驻扎于伊拉克萨玛沃。

部分国家认为是这日本军国主义或右翼势力的崛起的标志,日本国内亦有民众要求须因应周边局势修改日本宪法,将自卫队升格成“国防军”。

现在的日本自卫队不是正规军队胜似正规军队,只不过还没有摆脱宪法的限制,有其实没有其名罢了。

随着日本经济实力的迅速增强,日本军队建设得到长足发展,在“质重于量”和“海空优先”的建军方针指导下,自卫队已发展成为一支装备精良、训练有素、作战能力较强的武装力量。

2013年10月27日,在日本埼玉县的陆上自卫队朝霞训练场,日本自卫队参阅部队接受检阅。

日本举行自卫队年度阅兵式。

日本首相安倍晋三、日本防卫大臣小野寺五典等出席阅兵式。

目的是加强宣传要强化防卫钓鱼岛等离岛的姿态。

[1]1历史进程日本1945年战败投降后,军队被解散,军事机构被撤消。

朝鲜战争爆发后美国重日本防卫省新武装日本,于1950年7月8日指令吉田内阁建立7万5千人的国家警察预备队,并将海上保安厅增员8千人。

据1951年9月的《日美安全条约》,1952年吉田内阁设置保安厅,改警察预备队为保安队,兵员扩充至11万人,新设海上警备队。

1954年6月9日为适应美国远东战略变化要求,日本政府颁布《防卫厅设置法》和《自卫队法》(通称“防卫二法”),将保安队改为拥有陆海空3军的自卫队,警备队改组为海上自卫队,并新建航空自卫队。

二战百科——日本军队的编制(精编版)日本自明治天皇维新以后逐步发展为帝国主义国家,出于强化国家机器,对外侵略扩张的需要,在其科学技术和军火工业逐步发展的基础上,逐渐建立了一支比较强大的现代化军队。

1884年日本在旧式军队的基础上首次组建了6个正规陆军师团,即第一至第六师团。

甲午战争以后,日本又组建了6个正规师团,即第七至第十二师团。

1907年,日本在日俄战争后,再次扩充6个正规师团,即第十三至第十八师团。

1915年,日本又在被其侵占了朝鲜组建了两个陆军师团,即第十九第二十师团。

这样,加上守卫日本东京皇宫地区的日军近卫师团及4个驻扎在各地的独立混成旅团,就构成了日本帝国主义陆军平时的基本框架。

{注:日军师团按建立时间可分五个档次自明治维新起日本大力学习西方,对体现民主人权的事物多不屑一顾,对军国主义的货色却是如蝇逐臭。

在建军方面,普鲁士模式成为日军的楷模,师团制也是仿照德式建立。

从二战至今天,日本依然对陆军基本战术单位编制称“师团”(全世界各国军队的基本战术单位编制均以“师”为名称)。

至二战投降时日本共有海陆空各类师团约260多个,兵力约有600万。

日军师团在二战时分为四等一等甲类师团;从近卫师团(近卫一师团、近卫二师团、近卫三师团)、第一师团至第十一师团第十三师团、第十四师团、第十六师团、第十八师团、第二十师团均为一等甲种17个装备最精良师团。

每个师团人数量均超过2.7万人(二战中中国一个军编制的兵力人数才3万人,中国一个甲等师的兵力不到1.1万人。

二战中中国军队编制与美国、德国编制一样)二等乙类师团;第十二师团、十五师团,第19师团至110师团全为二等作战师团,为战争新增支援师团。

(二等师团人数上不足2.5万人)三等丙类师团:第110师团至300以内的师团番号(此时日本已不按完整顺序排列大约共计169个至230个左右的番号)。

每个师团人数不到2万人,这类师团均在是1944年底新增后备师团,战斗力完全不能与当时中国国军相比(1945年起中国国军大量换上美式装备)。

战略思想战后初期,为适应美国军事战略的需要,日本政府提出安全必须依赖“集体防御”的主张。

据此,1951年与美国缔结《日美安全条约》。

条约规定,美国对日本的安全承担义务,日本为美军提供基地和设施。

从此,日美共同防御成为日本军事战略的“支柱”。

其基本构想是:对付核威胁,依靠美国的核遏制力量;对付有限的小规模侵略,原则上依靠本国的力量;依靠本国力量难以抵御外敌入侵时,应以各种方法顽强抵抗,等待美军支援。

但也有人反对过分依赖美国,认为《日美安全条约》有损于日本的独立地位,主张“自主防御”。

70年代初,日本政府提出“专守防御”的战略方针,即只有遭到外敌入侵时才行使武力,而且必须限制在自卫所需的最小限度以内。

日本政府曾向国际社会做出一系列原则性承诺,包括不充当给其他国家造成威胁的军事大国;不拥有、不制造、不运进核武器;只有突然遭到外敌入侵且运用其他手段无法排除时,才行使“国家自卫权”,但必须限制在最小限度;不拥有“集体自卫权”,禁止向国外派遣军队,友好国家遭到武装进攻时不以武力提供支援;不发展进攻性战略武器;等等。

80年代初,日本政府提出“综合安全保障战略”,认为对国家安全的威胁不仅有军事威胁,还包括自然灾害、粮食危机、资源危机等。

威胁的多样化要求对付威胁的手段多样化。

军事手段是维护国家安全的重要手段,但不是惟一手段。

只有在政治、经济、军事、科技、外交、文化等方面做出努力,国家安全才能得到保障。

随着日本综合国力的增强和美国实力的衰落,还有人强调日本作为西方的一员应积极分担西方防务责任。

日本政府决心建立一支与其国力相称的武装力量。

军费开支连年增长,海上防御范围不断扩大。

1991年海湾战争后向中东派出扫雷艇,1992年国会通过向国外派兵法案,1993年以后向柬埔寨等国家和地区派遣维和部队,“专守防御”战略被突破。

日本的军事战略从属于美国的军事战略,是美国联盟战略的重要组成部分。

20世纪50~60年代,日本追随美国以周围社会主义国家为敌。