智者乐山仁者乐水书法

- 格式:docx

- 大小:235.58 KB

- 文档页数:1

景以境出情由境发论江南古典园林匾额楹联的审美文化内涵“scenery out of Artistic Conception,Emotion from Scenery”—Aesthetic and Cultural Connotations from Classical Plaque and Couplets Jiangnan Region摘要:江南古典园林以意境取胜,注重塑造韵味。

保存至今的,同时也是艺术价值最高的多为文人园林,其建造设计者多为一些艺术素养很高的文人画家,浸透了精致的文人主题情致,具有耐人寻味的“意境美”。

其中的匾额楹联的设置更是这一意匠和文心的独特体现。

“景以境出,情由境发”,匾额楹联在意境创造中显示出很高的艺术价值和文化价值。

关键词:江南古典园林;匾额;楹联;审美内涵中国古典是集建筑、园林、文学、书法、绘画等多门艺术为一体的综合艺术。

中国古典园林中的匾额楹联艺术更是涉及文学、哲学、美学、绘画、书法、雕刻等多类艺术领域,直接记录了造园的一些历史,反映了园中景点设立的文学渊源,有效地深化了人们对古典园林意境美的感受和认识,成为中国古典园林艺术不可或缺的重要组成部分,具有很高的审美价值和文化价值。

本文以江南古典园林为例,探讨匾额楹联于情景交融中的美学内涵。

1匾额楹联的构造艺术江南古典园林是我国古典园林的重要组成部分,素有“江南园林甲天下”之称。

按照阮仪三先生在《江南古典私家园林》一书中对“江南”地理位置的界定,它主要指“长江下游、环太湖和钱塘江两岸”的大片地区。

境内的主要城市有“南京、无锡、苏州、上海、松江、扬州、泰州、嘉兴、湖州、杭州、绍兴、宁波等”。

自古以来,这一地区造园活动一直很活跃,至今仍保留了大量的园林精品。

江南古典苏州园林素重匾额题名和楹联的设置,仅苏州一地其古典园林中“厅堂景点名称共有252处;匾额总计238块;楹联150副;砖额72块”【1】。

这些匾额楹联既表现出与北方皇家园林、南方岭南园林相同的共性,又充分显示了其独特的个性,情调优雅,意境深远,直接体现园主或设计者浪漫的艺术想象和高雅的文化修养。

王蒙简介:元代山水画家王蒙(1308-1385),字叔明,号黄鹤山樵、香山居士,吴兴(今浙江湖州)人,外祖父赵孟頫、外祖母管道昇、舅父赵雍、表弟赵彦徵都是元代著名画家。

王蒙的山水画受到赵孟頫的直接影响,后来进而师法王维、董源、巨然等人,综合出新风格。

元末,他做过“理问”、“长吏”一类的小官,后来因为“遇乱”(指爆发农民起义),弃官隐居黄鹤山多年。

元末官理问,弃官后隐居临平(今浙江余杭临平镇)黄鹤山,自号黄鹤山樵。

明初王蒙出任泰安(今属山东)知州,因胡维庸案牵累,死于狱中。

王蒙书画风格:王蒙能诗文,工书法。

尤擅画山水,得外祖赵孟頫法,以董源、巨然为宗而自成面目。

写景稠密,布局多重山复水,善用解索皴和渴墨苔点,表现林峦郁茂苍茫的气氛。

山水之外,兼能人物。

所作对明、清山水画影响甚大,仅次于黄公望,后人将其与黄公望、吴镇、倪瓒合称为“元四家”。

王蒙创造的“水晕墨章”,丰富了民族绘画的表现技法。

他的独特风格,表现在“元气磅礴”、用笔熟练、“纵横离奇,莫辨端倪”。

《画史绘要》中说:“王蒙山水师巨然,甚得用墨法”。

而恽南田更说他“远宗摩诘(王维)”。

常用皴法,有解索皴和牛毛皴两种,其特征,一是好用蜷曲如蚯蚓的皴笔,以用笔揿变和“繁”著称;另一是用“淡墨钩石骨,纯以焦墨皴擦,使石中绝无余地,再加以破点,望之郁然深秀”。

王蒙一生画了许多隐居图,但内心对退隐和出仕始终十分矛盾。

因此,他的画气息不如黄公望、吴镇、倪瓒的作品那么平静超脱,甚至线条中往往透露出不安的情绪。

也正是由于他不能忘情止俗,所以他对周围的环境更加关心,对山川自然的描写,比他们更为尽心尽力。

而且他的技法多样,显得艺术上更为多能。

王蒙的山水画,早年受外祖父赵孟顺的影响,后来又受到画家黄公望的指点,因此他在继承董巨画法的基础上能自出新意。

他的画以繁密见长,而且笔法变化多,功力深厚。

他擅长皴法主要是解索皱(弯弯曲曲的长线条,形同解索)和牛毛皴(细线密皴,宛如牛毛)。

智者乐水仁者乐山的翻译

贤人爱山,智者爱水。

山高而坚,以其深邃滋养万物,使仁者喜于平和宁静与仁。

水是不断流动的,它随着时代的潮流不断流动,使智者想到随时代潮流而动,随时快乐。

这是一种互文:善良智慧的人从自然景观中看到了自己的本性和追求,甚至是自己精神的倒影,所以乐于看到景观。

这是君子修养的两个方面,是拟人化的自然之美,是君子仰慕山川所带来的享受相遇的快感。

因此,山水与人类美好的情感相连,成为共同的审美意象,游山玩水成为文人修养身心的重要方式。

比德是一种具有中国特色的艺术表达和思维方式。

岁寒,然后知松柏之后凋也。

(《论语•子罕》)(每年到了天气最寒冷的时节,才知道松树和柏树是最后凋谢的。

)

知(zhì)者乐水,仁者乐山。

知者动,仁者静。

知者乐,仁者寿。

(《论语•雍也》)(有智慧的人喜爱水,有德行的喜爱山;有智慧的人好动,有德行的人好静;有智慧的人快乐,有德行的人长寿。

)。

书法鉴赏心得体会(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如演讲稿、总结报告、合同协议、方案大全、工作计划、学习计划、条据书信、致辞讲话、教学资料、作文大全、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this shop provides you with various types of classic sample essays, such as speech drafts, summary reports, contract agreements, project plans, work plans, study plans, letter letters, speeches, teaching materials, essays, other sample essays, etc. Want to know the format and writing of different sample essays, so stay tuned!书法鉴赏心得体会书法是我国著名的出品,书法字体有很多种,学习好书法鉴赏,更加提升自己内部素养。

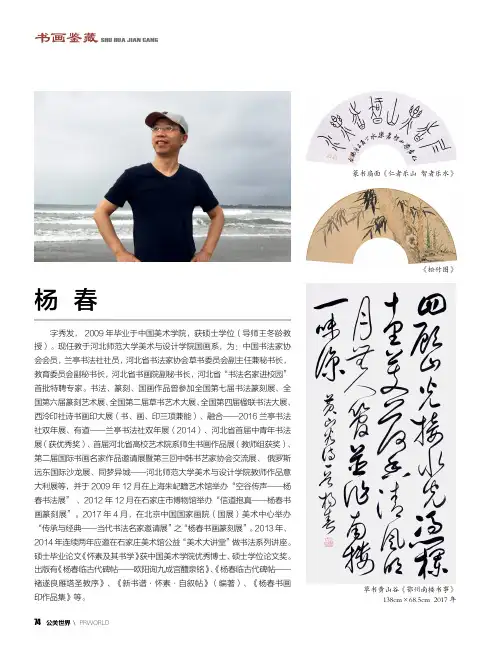

74 公关世界 \ PRwoRld 杨 春字秀发, 2009年毕业于中国美术学院,获硕士学位(导师王冬龄教授)。

现任教于河北师范大学美术与设计学院国画系,为:中国书法家协会会员,兰亭书法社社员,河北省书法家协会草书委员会副主任兼秘书长,教育委员会副秘书长,河北省书画院副秘书长,河北省“书法名家进校园”首批特聘专家。

书法、篆刻、国画作品曾参加全国第七届书法篆刻展、全国第六届篆刻艺术展、全国第二届草书艺术大展、全国第四届楹联书法大展、西泠印社诗书画印大展(书、画、印三项兼能)、融合——2016兰亭书法社双年展、有道——兰亭书法社双年展(2014)、河北省首届中青年书法展(获优秀奖)、首届河北省高校艺术院系师生书画作品展(教师组获奖)、第二届国际书画名家作品邀请展暨第三回中韩书艺家协会交流展、 俄罗斯远东国际沙龙展、同梦异城——河北师范大学美术与设计学院教师作品意大利展等,并于2009年12月在上海朱屺瞻艺术馆举办“空谷传声——杨春书法展” 、2012年12月在石家庄市博物馆举办“信道抱真——杨春书画篆刻展”。

2017年4月,在北京中国国家画院(国展)美术中心举办“传承与经典——当代书法名家邀请展”之“杨春书画篆刻展”。

2013年、2014年连续两年应邀在石家庄美术馆公益“美术大讲堂”做书法系列讲座。

硕士毕业论文《怀素及其书学》获中国美术学院优秀博士、硕士学位论文奖。

出版有《杨春临古代碑帖——欧阳询九成宫醴泉铭》、《杨春临古代碑帖——褚遂良雁塔圣教序》、《新书谱·怀素·自叙帖》(编著)、《杨春书画印作品集》等。

篆书扇面《仁者乐山 智者乐水》《松竹图》草书黄山谷《鄂州南楼书事》138cm×68.5cm 2017年《竹石卷》48cm×179cm 2016年 只在此心内 莫向身外求——杨春书画印观后文/郭 嘉我们为什么要孜孜以求地研习书画篆刻艺术?我翻着杨春寄过来的书画篆刻集的时候,我忽然想到这么个“过时” 的问题。

中国山水画的文化内涵与笔墨语境——李宝林艺术工作室陈半文一、中国山水画产生的文化背景中国山水画荫芽于晋,成于五代而大盛于宋。

魏晋时期山水画只是作为人物画的背景而存在,魏晋以前社会意识形态和儒家思想的盛行,中国画担负着“成教化,助人伦”和“恶以戒世,善以示后”的社会作用。

歌颂明君功臣、表彰孝子贤后,需要的是人物画,而山水画用以戒世示后、传播忠孝等不如人物画直接明了。

因此山水画较之人物画形成和成熟要晚。

直到东汉以后,老子、庄子的道家思想大盛。

“自然、无为、清净、虚淡”的思想更适应当时社会各阶层人们的精神需要。

尽管人们崇尚老庄思想的诣趣不尽相同,然而老子的“致虚极、守静笃”、“知足逍遥”、“不遣是非”都深深地影响着他们,尤其是士大夫。

《庄子》中的“藐姑射之山,有神人居焉”,“舜以天下让善卷,善卷曰‘日出而作,日入而息,逍遥于天地之间而心自得遂不受,于是去而入深山’。

”大自然的山水林泉,非常符合老庄的清静自然的哲理,当时的名士、士大夫“登山临水,竞日忘归”,归隐于山林的记载很多。

随着统治阶级内部斗争越趋激烈,名将宿儒、忠臣义士、高人名士以及传统礼俗等不仅不以重视,甚至生死无常、朝不保夕,更不用说还有绘画来表彰歌颂了。

士大夫们看透了仕途的坎坷和官场的残酷,一时乎,以老庄思想为精神支柱,退隐和半退隐、亦官亦隐的风气非常盛行,“裂冠毁冕相携而去之者,盖不可胜数”,归隐山水林泉成了他们的最佳选择。

魏晋直至两宋、士大夫、文人墨客对山水林泉的眷恋达到了“不归”、“不倦”、“忘返”的地步,把自己融进了大自然。

随着大量的文人加入了绘画的队伍,田园诗、山水诗、山水文学也在发展成熟,于是人们更加喜爱以高人逸士与山水林泉相结合的绘画题材。

而高人逸士只是理想中的人物,山水林泉与人们的现实生活息息相关,也是人们向往的精神境地。

中国山水画就是在这种文化历史背景下,从人物画的附属背景脱离了出来,成为了中国画的一种独立画科。

二、中国山水画的文化内涵与哲学意义中国山水画是生长在中国传统文化这片土壤里的一朵奇葩,是中国传统文化的一部分。

郭熙画论《林泉高致》原文君子之所以爱夫山水者,其旨安在?丘园,养素所常处也;泉石,啸傲所常乐也;渔樵,隐逸所常适也;猿鹤,飞鸣所常亲也。

尘嚣缰锁,此人情所常厌也。

烟霞仙圣,此人情所常愿而不得见也。

直以太平盛日,君亲之心两隆,苟洁一身出处,节义斯系,岂仁人高蹈远引,为离世绝俗之行,而必与箕颖埒素黄绮同芳哉!白驹之诗,紫芝之咏,皆不得已而长往者也。

然则林泉之志,烟霞之侣,梦寐在焉,耳目断绝,今得妙手郁然出之,不下堂筵,坐穷泉壑,猿声鸟啼依约在耳,山光水色氵晃漾夺目,此岂不快人意,实获我心哉,此世之所以贵夫画山之本意也。

不此之主而轻心临之,岂不芜杂神观,溷浊清风也哉!画山水有体,铺舒为宏图而无余,消缩为小景而不少。

看山水亦有体,以林泉之心临之则价高,以骄侈之目临之则价低。

山水,大物也。

人之看者,须远而观之,方见得一障山川之形势气象。

若士女人物,小小之笔,即掌中几上,一展便见,一览便尽,此皆画之法也。

世之笃论,谓山水有可行者,有可望者,有可游者,有可居者。

画凡至此,皆入妙品。

但可行可望不如可居可游之为得,何者?观今山川,地占数百里,可游可居之处十无三四,而必取可居可游之品。

君子之所以渴慕林泉者,正谓此佳处故也。

故画者当以此意造,而鉴者又当以此意穷之,此之谓不失其本意。

画亦有相法,李成子孙昌盛,其山脚地面皆浑厚阔大,上秀而下丰,合有后之相也,非特谓相兼,理当如此故也。

人之学画,无异学书,今取钟、王、虞、柳,久必入其仿佛。

至於大人达士,不局於一家,必兼收并览,广议博考,以使我自成一家,然后为得。

今齐鲁之士惟摹营丘,关陕之士惟摹范宽,一己之学,犹为蹈袭,况齐鲁关陕,辐员数千里,州州县县,人人作之哉!专门之学,自古为病,正谓出于一律,而不肯听者,不可罪不听之人,迨由陈迹,人之耳目喜新厌故,天下之同情也,故予以为大人达士不局於一家者,此也。

柳子厚善论为文,余以为不止於文。

万事有诀,尽当如是,况于画乎!何以言之?凡一景之画,不以大小多少,必须注精以一之。

苏州怡园楹联欣赏怡园,位于市中心(人民路),始为明弘治年间吴宽旧宅。

清光绪初浙江宁绍道台顾文彬,邀画家任阜长等筹划设计,耗银20万两,费时7年扩建成此园。

取《论语》中“兄弟怡怡”之意命园名。

怡园分东西两部,中间用一道复廊相隔,分成两个部分。

复廊墙壁饰有花窗,园东以建筑为主,有坡仙琴馆和拜月轩等。

园西以水为胜,藕香榭、小沧浪等景观装点其间,别有一种静谧的情趣,整个怡园构筑典雅、剔透,加之更有明董其昌和历代书法家的书法石刻,是历史文化的重要遗产。

小沧浪,为六角形小亭,亭后有三块大石,形如屏幛,上刻“屏风三迭”,是怡园奇石之一竹月漫当局;松风如在滋。

——祝允明题怡园小沧浪小沧浪在西部山上。

亭为六角形。

“沧浪”指汉水,春秋后,常喻避世隐居。

静坐参众妙;清谭适我情。

——佚名集董其昌题怡园玉延亭玉延亭,在怡园东部,亭中有石刻。

据亭跋载:“万竿戛玉,一笠延秋,洒然清风。

”故名。

室雅何须大;花香不在多。

——郑燮题怡园石舫石舫,在玉虹亭之西,石舫两面皆有湖石,室作舫形,陈设着全部石刻家具,游人在此小憩。

春江万斛若为量;长松百尺不自觉。

——佚名题怡园石舫画舫斋画舫斋是仿拙政园而建造,在旱船底层。

松阴满涧闲飞鹤;潭影通云暗上龙。

——佚名题怡园石舫画舫斋素壁有琴藏太古;虚窗留月坐清宵。

——佚名题怡园坡仙琴馆坡仙琴馆是怡园主要建筑。

此室旧藏东坡“玉涧流泉琴”,并图东坡小像。

酒祓消愁,华销英气;烟横山腹,雁点秋容。

——佚名题怡园坡仙琴馆清斯濯缨,浊斯濯足;智者乐水,仁者乐山。

——吴骞题怡园小沧浪冷石生云,明波浩月;悬崖拥槛,篆径通花。

——佚名题怡园小沧浪松景阑干,鳌峰对起;梅花清梦,翠羽飞来。

——顾文彬题怡园岁寒草庐岁寒草庐在拜石轩北,遍植松树、冬青、山茶、方竹,这些花木都是终岁不凋,四季常青,且以松、竹、梅为特色,故而命名。

与古为新,香霭流玉;犹春于绿,荏苒在衣。

——顾文彬集题怡园藕香榭曲砌虚庭,玉影半分秋月;艳歌芳酒,夜深醉踏长虹。

诸子百家之“智者乐水,仁者乐山”的哲学导读:读书笔记诸子百家之“智者乐水,仁者乐山”的哲学,仅供参考,如果觉得很不错,欢迎点评和分享。

记:蠢货对智者的言谈所做的翻译,永远不可能准确,因为他会不知不觉的把他听到的话翻译成他所能理解的东西。

很早就读过“智者乐水,仁者乐山”,但似乎我也是个好读书不求甚解的人,按照我初中时期的理解大致是“智慧的人喜欢玩水,仁慈的人喜欢游山”,表示不同性格和不同境界的人有不同的爱好。

但是到了高中以后,才逐渐明白,原来其含义与自己的理解有着如此大的偏差,这就是“蠢货与智者的差异”!可见,知识决定了一个人对事物的认知层次,而成形形色色、各有不同。

读书笔记:【出处】子曰:“智者乐[yào]水,仁者乐山;智者动,仁者静;智者乐,仁者寿。

”【译文】孔子说:“智者喜爱水,仁者喜爱山;智者好动,仁者好静;智者快乐,仁者长寿。

”【读解】以山水形容仁者智者,形象生动而又深刻。

这正如朱熹在《论语集注》里面的讨论:“没有对仁和智极其深刻的体悟,绝对不能作出这样的形容。

”圣人智仁双全,所以,作此形容的专利权非他莫属。

智者也就是聪明人。

聪明人通过事理,反应敏捷而又思想活跃,性情好动就像水不停地流一样,所以用水来进行比拟。

仁者也就是仁厚的人。

仁厚的人安于义理,仁慈宽容而不易冲动,性情好静就像山一样稳重不迁,所以用山来进行比拟。

哲学意义及赏析:我一直认为孔子的话富含哲理,具有哲学意义,由于地域环境和时代的局限,孔子所作的解释在这个局部的环境中是非常正确的。

但更伟大的是,放到今天来看,“智者乐水,仁者乐山”的哲学也可以对东西方的文化差异作出一些合理的解释:1、西方人主要以欧洲为中心因此欧洲人的生计经常要和数学计算、经商贸易打交道,自然而然会变得善于算计,这也是一种相对意义上的“智者”。

2、东方人(主要指中国)古代多生活在两河流域,我们中华文明也起源于此,所处的都是大山、大河等内陆环境,在这样的环境中生存,自然以农业为核心,而务农最重要的一条就是脚踏实地的干活、卖力气、与人为善,长此以往人们变得淳朴仁厚,这边是“仁者”的表现。

“智者乐水,仁者乐山”浅探文艺评论"智者乐水,仁者乐山"浅探刘晓阳(山东艺术学院美术学院250030)摘要:孔子提出了"智者乐水,仁者乐山"的观点,对后世产生了深远的影响.本文具体地分析了山水的自然形态特点,道德比附含义和人格精神,以及山水在传统文化中的重要意义,以期全方位,多角度地把握"智者乐水,仁者乐山"的丰富内涵.关键词:智者乐水;仁者乐山;山水;山水诗;山水画山水在中国文化中具有重要地位和意义,两千五百年前的孔子倡导以"仁,义,礼,智,信"的人格规范去实现修身,齐家,治国,平天下的人生理想,他在努力实现自己的人生理想和政治抱负的同时,并没有忽视对自然的观察和体悟,他在《论语?雍也》中提出了"智者乐水,仁者乐山.智者动,仁者静.智者乐,仁者寿"的观点,赋予山水以人格精神和道德比附的含义,对后世产生了深远的影响.孔子的学生子贡问孔子为何见大水必观时,孔子说"夫水者,君子比德焉.遍予而无私,似德;所及者生,似仁;其流卑下旬倨皆循其理,似义;浅者流行,深者不测,似智;其赴百仞之谷不疑,似勇;绵弱而微达,似察;受恶不让,似包;蒙不清以入,鲜洁以出,似善化;至量必平,似正;盈不求概,似度;其万折必东,似意,是以君子见大水必观焉尔也".…正是由于水具备了泽被万物,涤荡污浊,百折不回,平正有度等特点,孔子才会发出"智者之所以乐水也"的感慨.崇尚自然的道家对水更是情有独钟,老子提出了道的哲学概念,然"道可道,非常道",它"惟恍惟惚","寂兮廖兮",难以用语言表达清楚,于是老子以水喻道:"上善若水,水善利万物而不争,处众人之所恶,故几于道"(《道德经?八章》).水性之柔弱,无为,不争,处下正与其所主张的道的特点相接近.儒家和道家在对水的认识和理解上虽各有偏重,却有异曲同工之妙.至柔的水却蕴含着无穷的力量,它才冲破一切阻力,奔流不息.很多军事家都在用水之道上大做文章,如《孙子兵法》中就有"激水之疾,所以磲石者,势也"的说法;而"水滴石穿"又激励着无数的仁人志士为实现自己的目标而不懈奋斗;"水能载舟,亦能覆舟"的古训警示着历代统治者要处理好与人民的关系;水的无穷力量又是一把双刃剑,洪水泛滥又带来数不清的灾难,于是有了大禹治水,李冰造都江堰,以至今日的葛洲坝,小浪底,三峡等水利工程,这~切都是人们认识水,利用水,从而趋利避害的智者所为.水又是善变的,它百折干回,终归沧海,亏则盈,满则溢,寒则凝为冰,热则蒸为汽,它能为云为雾,为雨为雪,为霜为露,变幻莫测,令智者神往,又令智者沉思.相对于水的柔,动,善变,山则是刚,静,恒定的.人类对于山的崇拜与敬畏始于上古,《诗经.,J,雅?车辖》中就有"高山仰止,景行行止"之句,以高山比喻道德高尚.山之所以被关照,还在于山定位在"仁"的道德比附意义上,孔子说山是"万民之所观仰,草木生焉,众物立焉,飞禽萃焉,走兽休焉,宝藏殖焉,奇夫息焉,育群物而不倦焉,四方并取而不限焉".正因为山滋生草木,养育生灵,蕴藏着丰富的宝藏,奉献出无尽的资源,符合仁者的胸怀,是故"仁者所以乐山也".山的高度吸引着无数的攀登者.登山能给人带来一个不同寻常的视点,可以获得更宽,更广,更远的视域.登高望远,眼界顿时开阔,心胸随之豁然,孔子曾"登东山而小鲁,登泰山而小天下",杜甫则有"会当凌绝顶,一览众山小"的豪情,寇准"只有天在上,更无山与齐,举头红日近,回首白低"的境界又是何等惬意和畅快,而一代伟人毛泽东曾写十六字令"山,剌破青天锷未残,天欲堕,赖以柱其问",又以革命的浪漫=E义赋予了山擎天扶危的特性.山与水是一组对偶的概念,其中包含着对直统一的诸多因素:它一动一静,一柔一刚,一变一恒,正所谓一阴一阳之谓6B道,这也恰恰是中国哲学的基本范畴.山水以其特有的形态特点,启迪着人类对自然万物的观察,探索,感知和理解,以至上升到哲学高度的把握.山水不仅是一组对偶的概念,同时山水联称又是一个不可分割的名词,它往往是国家,地域,种族和文化的分界线,又是国土或地域的别称,具有重要的地理意义.同时,它又与中国文人结下了不解之缘.魏晋以来,老庄思想流行,山水成为文人雅士逃避现实烦恼,寄托隐逸情怀,独与天地精神往来的所在.南北朝画家宗炳在《画山水序》中说"圣人含道映物,贤者澄怀味象","山水以形媚道",认为观山水就是观道,山水就是"仁智之乐",他同时肯定了山水"畅神"的审美功能,高度评价山水"神之所畅,孰有先焉".历代骚人墨客无不眷恋山水,东晋着名的山水诗人谢灵运曾有言道:"夫衣食,人生之所资,山水,性分之所适";陶渊明自称"少无适俗韵,性本爱丘山,魏晋时期的"竹林七贤"登山临水,竟日忘归;宋代着名文学家欧阳修则"醉翁之意不在酒,在乎山水之间也";苏轼则寄情江上清风与山间明月,以为是取之不尽用之不竭的宝藏,足可怡情悦性,此外,佛教中也有见山是山,见水是水,然后见山不是山,见水不是水,最后又见山是山,见水是水的认识发展和升华.中国园林的构建主题也是自然山水,具有"虽由人作,宛白天开"的特点,园林同自然山水一样成为古代文人的精神逍遥之地,虽只有拳石斗水,但在园林所营造的水光山色,泉声石影的山水意境中,他们得以"逍遥自得,享闲居之乐"(文徵明《王氏拙政园记》),成为不出家园,便可寄身山水,怡情悟道的精神寄托之处.正因为山水在社会,文化和古代文人中有如此重要的地位和意义,以山水为题材的诗词歌赋便自然是层出不穷,浩如烟海,蔚为大观,成为中国文学史上灿烂辉煌的一页.而以山水为主题的中国山水画,自魏晋南北朝以来逐渐发展成熟壮大,成为中国画坛的主流.郭熙在《林泉高致》中写道"君子之所以爱夫山水画者,其旨安在?丘园养素,所常处也;泉石啸傲,所常乐也;渔樵隐逸,所常适也;猿鹤飞鸣,所常亲也;尘嚣缰锁,此人情所常厌也;烟霞仙圣,此人情所长愿而不得见也."道出了人们喜爱山水画的原因.从五代的荆浩关仝董源巨然,北宋的李成范宽,南宋四家,元四家,明四家,到清初四王,四僧中的石涛,石溪,渐江,无不是以山水画名世的大师,他们的传世作品,是中华民族传统艺术遗产中的瑰宝,代表着中国传统绘画的最高成就.甚至音乐都与山水密不可分,春秋时期伯牙抚琴,子期能领会得到"巍巍乎志在高山,洋洋乎志在流水",高山流水觅知音的故事成为千古佳话.《高山流水》,《渔樵问答》,《春江花月夜》,《江河水》等名曲无不是与山水密切相关的传世杰作.透过先哲"智者乐水,仁者乐山"的名言,我们体悟到了山水的丰富内涵和无穷魅力,认识到了山水的重要地位和深远意义,它影响着人类的生存,启迪着人类的心智,陶冶着人们的性情,它载着道,含着情,诉说着沧桑,引领着希望,,亘古常新,生生不息!参考文献:[1]刘向.《说苑》《中国美术史资料选编?上》.中华书局,1980年版第112页[2]刘向.《说苑》《中国美术史资料选编?上》.中华书局,1980年版第112页[3]周积寅.《中国画论辑要》.江苏美术出版社2005年版涕80页. 作者简介刘晓阳,1971年生,山东安丘人,山东艺术学院美术学院2oo7级山水画研究生.。

【山水】谈谈“智者乐水,仁者乐山”(随笔)【西郊】两千多年前,孔子说过一句极富哲理的名言:“智者乐水,仁者乐山。

”然而,这句话随着源远流长的中华文化流传至今,却不知从何时起被抹上了浓郁的“萝卜白菜“味道,当下确有不少国人俨然已把它理解成了是与“各有所爱”基本同义的文雅用语。

为此,一些正统的文人骚客竭力为此话正本清源,力图给大众还原孔子的原意,并常用理学大家朱熹的话着重强调:“知者达于事理而周流无滞,有似于水,故乐水;仁者安于义理而厚重不迁,有似于山,故乐山。

”说的明白点,这些学者的意思大致是让人们把对这句话理解的重点放在“智者如水,仁者若山”上面,“乐山“与”乐水”最主要的意思是指“智者仁者”的思想已经达到了某种高深的境界,并非只是简单喜好而已。

更有些严谨的学者甚至拿着这句话里两个至关重要“乐”字引经据典地大声疾呼:“乐”在此句中是作为动宾词组的动词,不能读成乐(lè),更不能说成乐(yùe),必须要念成乐(yào)才不能曲解老夫子所指!只可惜,这些知名的或不知名的文化国人本身却深受儒家传统文化的熏陶或煎熬,平时多以“温良恭俭让”的谦逊姿态面世,轻易不敢在他人面前妄称自己为“智者”或“仁者”,其后果就是造成了他们的人轻言微,不能做到一句顶一万句,这就很难迫使普通大众把心里已培育成的“萝卜白菜”再变回到“名山胜水”。

这种现状甚至使某些儒雅文人时常暗自牢骚满腹甚至椎心顿足,连连感慨世风日下。

依我看,无论是萝卜白菜还是青山绿水,关键就是看“山水”在不同人群心目中的理解和定位。

古代仁者智者的一些名言逐渐变“俗”,并不一定是坏事,这也是文化的一种延续,起码人们还能记得他们对中华文化发展的贡献和影响力。

那些学者们大可不必为此生闷气,只要有你们不断提醒这些名言里还有什么更高深的哲理或觉悟就足矣,潜移默化也是一种教育策略。

随着社会不断进步和发展,我看孔子这句话的基本意思变化还并不大。

探析“智者乐水仁者乐山”探析“智者乐水仁者乐山” 摘要:作为中国乃至世界上最伟大的思想家、教育家之一,孔子是中国思想文化的创立者和奠基者。

他所提出的“智者乐山,仁者乐水” ,是一个深刻的哲学命题。

“智者达于事理而周流无滞”“仁者安,于义理而厚重不迁”“山”壮美,象征稳重、宽厚和刚毅; ; “水”柔美,象征着灵活、周流和顺达; “乐水”者善于权变,“乐山”者善于坚守。

它们都是对立统一体,是和谐、是境界。

关键词:智者仁者乐水乐山“智者乐水,仁者乐山”出自《论语?雍也》。

子曰: “智者乐水,仁者乐山;智者动,仁者静;智者乐,仁者寿。

”这里,孔子用“山” 和“水”的形象来比喻智者和仁者之所“乐” ,间接地也就是折射智者和仁者本身。

“仁”跟“智”是孔子思想里的重要成分,他强调“仁智统一” ,其中仁是他思想的核心,智则是实现仁的前提,进而指出了二者的区别。

但是终究,孔子把二者和谐统一了起来,“乐山” 、“乐水” ,从而达到和谐的境界。

一、仁和仁者仁,会意字。

从人、从二,右边的二是重文。

本义为两人相遇、亲密无间之意。

所以《说文?人部》释义为: “仁,亲也。

从人、二。

” 在《论语》中,“仁”字数出现达109次之多,这也就说明“仁” 在孔子的思想体系中居于十分重要的地位。

孔子所谓的“仁”究竟是什么呢,他对“仁”作出了多种解释。

“仁”有下述内容: “樊迟问仁。

子曰:爱人。

”这里,孔子首先规定仁的本质即为“爱人”“仁的根。

本在于爱别人。

”?“孝弟也者,其为仁之本与~( ”《论语?学而》,) “仁者,人也,亲亲为大” 。

?“孝”是君子的仁德品性,“孝”是子女奉养父母的道德,是做人的根本, “夫仁者, 己欲立而立人, 己欲达而达人”(《论语?雍也》) 。

“仲弓问仁。

子曰: 出门如见大宾, 使民如承大祭; 己所不欲, 勿施于人; 在邦无怨, 在家无怨。

《论语? ” ( 颜渊》) 将爱人从爱自己家人扩展到爱别人、爱别人的家人。

王羲之对人生态度王羲之是东晋著名的书法家之一,他对人生有着不一样的态度。

那么,你知道他对人生的态度是如何的吗?以下是由店铺为大家整理的王羲之对人生的态度,希望能帮到你。

王羲之对人生的态度何谓“风流”?自古仁者乐山、智者乐水,对待事物的看法自然不同。

字形的美,永远只是它的外在,而只有渗透了对人生的领悟、对生命的悲悯的作品,才能真正与天地同在。

王羲之、兰亭序永远在人们的心中。

天朗气清惠风和畅【晋·王羲之(303-361或321-379)】何谓“风流”?自古仁者乐山、智者乐水,对待事物的看法自然不同。

对李白而言,风流是孟浩然潇洒清远的风度和超然不凡的才华,所以他说:“吾爱孟夫子,风流天下闻”;对杜甫而言,风流是宋玉温文尔雅的气质和心系苍生的志向,所以他说:“摇落深知宋玉悲,风流儒雅亦吾师”;对辛弃疾而言,风流是孙权金戈铁马的神采和气吞万里如虎的的气魄,所以他说:“舞榭歌台,风流总被雨打风吹去”;对王羲之而言,风流是儒雅的气质,率真的性情,是一生痴迷一件事的执着,是挥毫泼墨的潇洒,是自由不羁的情怀,是“山阴路上桂花初,王谢风流满晋书”的一个时代的故事……王羲之出生在东晋时期“琅琊王氏”家族,那可是人人羡慕的大贵族。

先不说祖先是西汉谏议大夫王吉,也不说从曾祖是“卧冰求鲤”的“孝圣”王祥,就说现在的伯父王导,那也是为东晋王朝能够偏安江南立下汗马功劳的肱骨之臣,当时甚至流传着这样一句话:“王与马共天下”,“马”是指皇帝司马氏,可见王家权势之盛。

然而令很多人羡慕的,不仅仅是他拥有一个高贵的门第,更是因为他拥有这世上最好的学习书法的资源。

他的父亲王旷深爱书法,即使是逃亡的时候也要把东汉书法家蔡邕的《笔论》带在身上,尽管他在王羲之八岁的时候不幸遇难,但他却是王羲之最重要的启蒙老师。

名气冠盖全国的书法名家“卫夫人”卫铄,是王羲之的姨妈、母亲的亲姐姐,她从王羲之七岁起就开始手把手地教他练习楷书。

十二岁时起,由叔叔王?(yì)开始教他练习行书和草书。

智者乐水仁者乐山的意思

《智者乐水仁者乐山》是一句古谚语,意思是“智者喜欢平坦的河流,仁者喜欢崇山峻岭”。

古谚语启发我们深刻思考,谁拥有智慧和仁慈,他们如何看待生活。

与智慧相似,仁慈也具有深刻的意义。

它是一种行为,代表着一种做事的态度,仁慈的人定会做出仁慈的举动,以表示对他人的关爱和尊重。

仁者崇拜崇山峻岭,他们认为这种自然风光是一份礼物,赋予了他们山的灵性,他们深望在群山中漫步,倾听其声音,享受山的清新。

此外,智慧也具有深远的意义,它与仁慈不同,智慧人喜欢平坦的河流,他们可以在河滩上看到荡漾的景象,他们珍惜生命的每一滴水,河流代表着生活的智慧,他们透过河流中不断流淌的水,来学习思考生活的真谛。

智者乐水仁者乐山的意思让我们认识到,智慧与仁慈在生活中有着密不可分的关系。

无论是在多么平淡的河流中探索生活,还是在群山中形合发现灵性,都是智慧和仁慈的体现。

拥有这两种美德,才能让我们看到更广阔的世界,做出更有智慧和仁慈的事情。

最后,请记住:“智者乐水仁者乐山”,智慧和仁慈是我们活着的动力,我们要好好运用这两种美德以提升生活的质量,珍惜生命的每一滴水,给自己更多的机会去发现、去体会,让我们的生活更加有价值。

- 1 -。

解读“仁者乐山,智者乐水”解读“仁者乐山,智者乐水”人之乐山好水,自古皆然。

古人曾有“登泰山而小天下”的感慨;今人更有“桂林山水甲天下”的美誉;就连孔夫子也曾站在江河之边,发出“逝者如斯夫,不舍昼夜”的喟叹,提出了“仁者乐山,智者乐水(《论语.雍也》)”的历史宏论。

《论语》中的“仁者乐山,智者乐水”这句话,是现实中人们经常引用的一句话,大多把其说成为是当事人喜爱山水的一种心境,但是,为什么乐水者必是智者,为什么乐山者必是仁者,为什么古今仁人志士大多喜好登山涉水、以山水为乐?怎样才能正确解读“人者乐山,智者乐水”?这里,笔者直接谈谈自己对这句话的体会心得。

乐以成德,文以载道。

中国文化在五千年的历史沉淀中形成以“人”为核心、重人文、重人伦的文化特点,主张追求人的完善,追求人的理想,追求人与自然的和谐统一。

人们在征服和改造自然中发现,高山大水与中国传统文化的理念核心有着相似和相近的质地。

对于“智者乐水”,刘向《说苑.杂言》曾有这样的记载:“子贡问曰:君子见大水必观焉,何耶?孔子对曰:夫水者君子比德焉,遍予而无私,似德;所及者生,似仁;其流插下句倨,皆循其理,似义;浅者流行,深者不测,似智;其赴百仞之谷不疑,似勇;绰弱而徽达,似察;受恶不让,似包蒙;不清以入,鲜洁以出,似善化;主量必平,似正;盈不求概,似度;其万折必东,似志。

是以君子见大水观焉而也,是知之所以乐也。

”对于“仁者乐山”,清代画家石涛曾说,“山之得体也以位,山之荐灵也以神,山之变幻也以化,山之蒙善也以仁,山之纵横也以动,山之潜伏也以静,山之拱揖也以礼,山之环聚也以谨,山之虚灵也以智,山之钟秀也以文,山之尊跳也以武,山之峻厉也以险,山之逼汉也以高,山之浑厚也以洪,山之浅近也以小。

.....夫水,汪洋广怪也以德,卑下巡礼也以义,潮汐不息也以道,决行激跃业已勇,盈远通达也以察,沁泓鲜洁也以善,折旋朝东也以志。

(<石涛画语录>)”山,尤其是享誉中外的名山大川,如泰山,可以说是山中的伟丈夫。