2018年高考语文复习文言句式5大类型

- 格式:ppt

- 大小:904.50 KB

- 文档页数:44

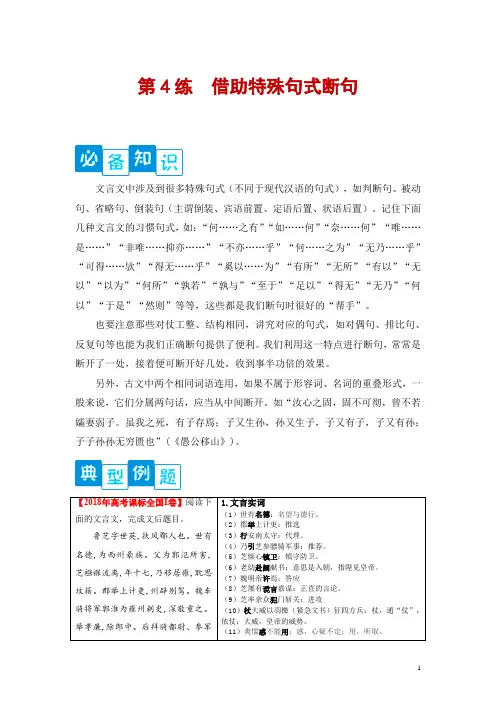

第4练 借助特殊句式断句文言文中涉及到很多特殊句式(不同于现代汉语的句式),如判断句、被动句、省略句、倒装句(主谓倒装、宾语前置、定语后置、状语后置)。

记住下面几种文言文的习惯句式,如:“何……之有”“如……何”“奈……何” “唯……是……”“非唯……抑亦……”“不亦……乎”“何……之为”“无乃……乎”“可得……欤”“得无……乎”“奚以……为”“有所”“无所”“有以”“无以”“以为”“何所”“孰若”“孰与”“至于”“足以”“得无”“无乃”“何以”“于是”“然则”等等,这些都是我们断句时很好的“帮手”。

也要注意那些对仗工整、结构相同,讲究对应的句式,如对偶句、排比句、反复句等也能为我们正确断句提供了便利。

我们利用这一特点进行断句,常常是断开了一处,接着便可断开好几处,收到事半功倍的效果。

另外,古文中两个相同词语连用,如果不属于形容词、名词的重叠形式,一般来说,它们分属两句话,应当从中间断开。

如“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。

虽我之死,有子存焉;子又生孙,孙又生子,子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也”(《愚公移山》)。

A.爽懦惑不能用/遂委身受戮/芝坐爽/下狱/当死/而口不讼直/志不苟免/宣帝嘉之/赦而不诛/俄而起为并州刺史/B.爽懦惑不能用/遂委身受戮/芝坐爽下狱/当死/而口不讼直志/不苟免/宣帝嘉之/赦而不诛/俄而起为并州刺史/C.爽懦惑不能用/遂委身受戮/芝坐爽下狱/当死/而口不讼直/志不苟免/宣帝嘉之/赦而不诛/俄而起为并州刺史/D.爽懦惑不能用/遂委身受戮/芝坐爽/下狱/当死/而口不讼直志/不苟免/宣帝嘉之/赦而不诛/俄而起为并州刺史/【解析】选C。

本题考查文言文断句的能力。

解答本题,首先要结合语境,把握该部分大意,可以看出该部分为三层,前半部分陈述对象是“爽”,中间部分陈述对象是“芝”,后半部分陈述对象是“宣帝”。

然后具体分析断句情况,有关“爽”和“宣帝”的部分,四个选项相同,故设误点在中间部分;“芝坐爽下狱”,主语为“芝”,“坐爽下狱”为其谓语,“芝坐爽下狱”为一整体,中间不能断开,排除A、D,继而根据句式结构分析,“口不讼直”“志不苟免”各自独立,句式相同,排除B。

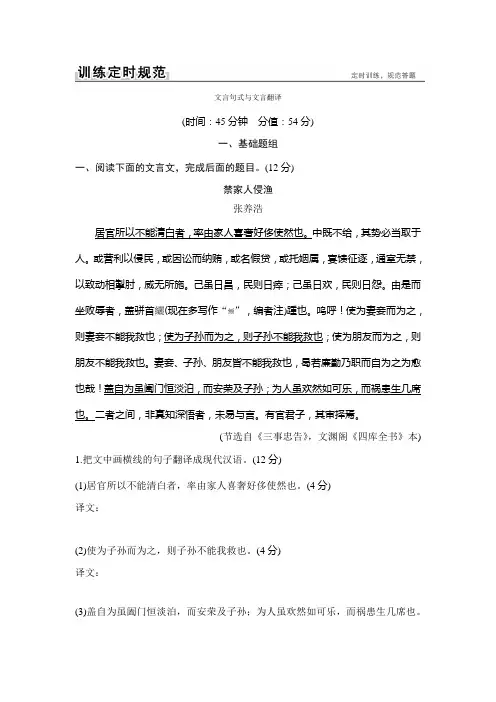

文言句式与文言翻译(时间:45分钟分值:54分)一、基础题组一、阅读下面的文言文,完成后面的题目。

(12分)禁家人侵渔张养浩居官所以不能清白者,率由家人喜奢好侈使然也。

中既不给,其势必当取于人。

或营利以侵民,或因讼而纳贿,或名假贷,或托姻属,宴馈征逐,通室无禁,以致动相掣肘,威无所施。

己虽日昌,民则日瘁;己虽日欢,民则日怨。

由是而坐败辱者,盖骈首纚(现在多写作“”,编者注)踵也。

呜呼!使为妻妾而为之,则妻妾不能我救也;使为子孙而为之,则子孙不能我救也;使为朋友而为之,则朋友不能我救也。

妻妾、子孙、朋友皆不能我救也,曷若廉勤乃职而自为之为愈也哉!盖自为虽阖门恒淡泊,而安荣及子孙;为人虽欢然如可乐,而祸患生几席也。

二者之间,非真知深悟者,未易与言。

有官君子,其审择焉。

(节选自《三事忠告》,文渊阁《四库全书》本) 1.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(12分)(1)居官所以不能清白者,率由家人喜奢好侈使然也。

(4分)译文:__________________________________________________________________________________________________________________________ (2)使为子孙而为之,则子孙不能我救也。

(4分)译文:__________________________________________________________________________________________________________________________ (3)盖自为虽阖门恒淡泊,而安荣及子孙;为人虽欢然如可乐,而祸患生几席也。

(4分)译文:__________________________________________________________________________________________________________________________解析本题考查理解并翻译文中的句子的能力。

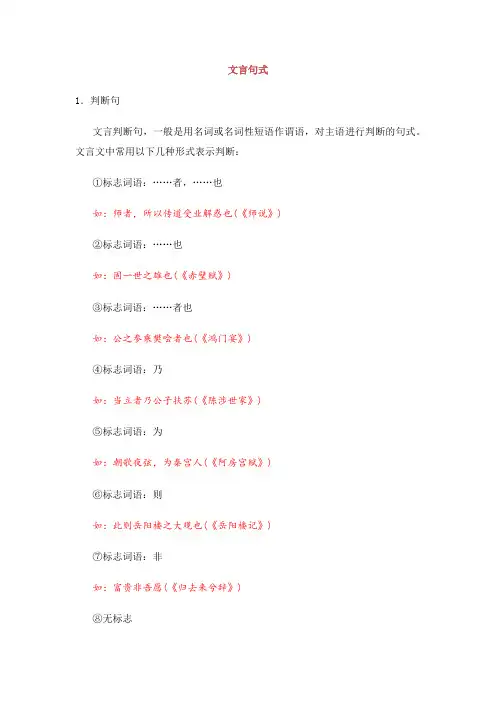

文言句式1.判断句文言判断句,一般是用名词或名词性短语作谓语,对主语进行判断的句式。

文言文中常用以下几种形式表示判断:①标志词语:……者,……也如:师者,所以传道受业解惑也(《师说》)②标志词语:……也如:固一世之雄也(《赤壁赋》)③标志词语:……者也如:公之参乘樊哙者也(《鸿门宴》)④标志词语:乃如:当立者乃公子扶苏(《陈涉世家》)⑤标志词语:为如:朝歌夜弦,为秦宫人(《阿房宫赋》)⑥标志词语:则如:此则岳阳楼之大观也(《岳阳楼记》)⑦标志词语:非如:富贵非吾愿(《归去来兮辞》)⑧无标志如:今臣亡国贱俘(《陈情表》)2.被动句在文言文中,有些语句的主语是动作的承受者,这种句式就是被动句。

被动句主要有以下形式:①标志词语:……于……如:而君幸于赵王。

(《廉颇蔺相如列传》)②标志词语:……见……如:秦城恐不可得,徒见欺。

(《廉颇蔺相如列传》)③标志词语:……见……于……如:臣诚恐见欺于王而负赵。

(《廉颇蔺相如列传》)④标志词语:为如:而身死国灭,为天下笑。

(《伶官传序》)⑤标志词语:为……所……如:为国者无使为积威之所劫哉!(《六国论》)⑥标志词语:……为所……如:若属皆且为所虏(《鸿门宴》)⑦无标志如:感斯人言。

(《琵琶行并序》)⑧标志词语:被如:风流总被雨打风吹去。

(《永遇乐·京口北固亭怀古》)3.倒装句在文言文中,某些句子的语序与现代汉语不同,我们称之为倒装句。

其倒装现象主要有:主谓倒装、宾语前置、定语后置、状语后置等。

(1)主谓倒装如:甚矣,汝之不惠(《愚公移山》)(2)宾语前置①否定句中,代词作宾语如:忌不自信。

(《邹忌讽齐王纳谏》)②疑问句中,疑问代词作宾语如:大王来何操?(《鸿门宴》)③用“之”“是”作宾语提前的标志如:夫晋,何厌之有?(《烛之武退秦师》)唯才是举,吾得而用之。

(曹操《求贤令》)(3)定语后置①中心词+之+定语如:蚓无爪牙之利(《劝学》)②中心词+之+定语+者如:马之千里者(《马说》)③中心词+定语+者如:求人可使报秦者(《廉颇蔺相如列传》)(4)状语后置①动词+以+状语如:申之以孝悌之义(《寡人之于国也》)②动词+于+状语如:月出于东山之上(《赤壁赋》)③形容词+于+状语如:青于蓝(《劝学》)4.省略句在文言文语句中省略某一词语或某种成分的句子叫省略句。

文言特殊句式(三)【2015年高考安徽卷】阅读下面的文言文,完成文后各题。

御史梁晳次先生传【清】王士禛先生姓梁氏,讳熙,字曰缉,晳次其别号也。

先生生世族,幼不喜纨绔之习,读书好古,视声利蔑如也。

于诗嗜陶渊明,少得句云:“明月生东隅,清辉照北床。

”长老惊异。

十三岁补诸生第一,文名籍甚。

举顺治三年乡试,又十年成进士。

出知西安之咸宁,誓于神,不以一钱自污。

视民如子,治行冠三辅。

官咸宁半载,入为云南道监察御史。

是时,世祖章皇帝方重言路,台省官皆矫尾厉角,务毛挚搏击为名高。

先生独淡泊宁静,下直辄焚香扫地,晏坐终日,如退院僧。

暇即与其友汪琬、刘体仁、董文骥、王士禛辈出游丰台、草桥诸胜地,或会食浮屠、老子之宫。

诸子酒酣耳热,辨难蜂起,各负气不肯相下。

先生默坐,或微笑不发一语。

偶出一语,则人人自失,觉我言为烦。

先生固耽内典①,于三藏十二部之书无不研究,而于《楞严》尤了悟初因证果大旨。

每过其居邸,绳床药灶外,惟经论数卷而已。

先生尝巡视茶马于秦,不名一钱。

或以为言,则笑曰:“吾筹之熟矣。

居官而谋利,为子孙计耳。

子孙不肖而居厚实,三蠹将至,曰盗贼,曰博徒,曰倡优。

吾惧夫三蠹之为子孙忧也,故不取也。

”在京师,日怀归田之思,属长洲文点画《江村读书图》以见志,予辈皆为赋诗。

未几,谢病归。

淄川高侍郎念东赠诗云:“燕台襆被亲相送,一个嵩丘行脚僧。

”盖纪实云。

归田后,尤孤介自持,不接当事。

同年王中丞巡抚河南,馈问亟至,一无所受。

答书曰:“生有癖性,酷爱古帖,亦昔人玩龙团、饮廷珪墨之意也。

闻宋仲温书《兰亭十三跋》摹于松江府亭,赵子昂书《铁佛嶴钟铭》在鹤沙报恩忏院,倘各损惠一通,敬拜赐矣。

”其雅操如此。

先生于古文不多作,其有作,必合古人矩度,而于禅悦文字尤善。

先生生明天启壬戌,卒康熙壬申,年七十一。

(选自钱仲联主编《广清碑传集》,有删节)【注】①内典:佛经。

把原文中画线的句子翻译成现代汉语。

(1)出知西安之咸宁,誓于神,不以一钱自污。

高考语文《文言文》复习资料一、文言文实词推断6法(一)代入推断法将所给的义项放入各自的具体语境中贯通文意,解释准确而无滞碍者即为正确解释,反之即为错误解释。

例::“躬履途泥,率先期门”句,其中的“躬”在题目中解释为“弯腰”,语意不通,可确定该解释不正确。

正确解释应为“亲自”。

(二)字形辨析法如:若少屈,冀得一归觐.jìn。

觐,“见”旁,从看见之意,解释为“朝拜”。

(三)联想迁移法(1)课内知识迁移法如2012年湖北卷中“唯当就蚁封耳”一句,要想判断“就”的含义,马上准确联系《劝学》中的一句“金就砺则利”,意为“靠近、接近”。

(2)双音联想法试题中出现的单音节词,可以联想双音节词来推断。

如2012年湖南卷中“期为君子之归”一句,要想判断“期”的含义,可以联想双音节词“期望”,解释为“希望”。

(3)成语联想法借助平时比较熟悉的成语中的有关词语的含义来推断。

如2012年福建卷“修篁干霄”中的“干”,可以联想成语“豪气干云”来推断,解释为“冲”。

(四)语法推断法(句子成分定位法)(定) + 主 + [状] + 谓 + (定) + 宾形容词名、代词副、形容词动词形容词名、代词如:“公忿忿面数之曰”句,其中的“面”在谓语动词“数”前,谓语前面为状语,所以要名词“面”活用作状语,解释为“当面”。

(五)句式推断法排比句、对偶句、并列结构等,其中位置对称的词语一般词性相同而意义相同相近或相对相反。

如:“君独以私.一己之稇载有限,而取.万民之膏血甚多”句,其中的“私”和“取”意思相对,“取”解释为“索取”,“私”则解释为“满足”。

(六)通假代入法(字音推断法)从声旁或形旁角度出发,以另一个可能与之相通的字代入试解如:《苏武传》“畔.主背亲”中“畔”通“叛”。

特别注意:1、不要忽略词类活用:使动用法、意动用法、名作动、名作状等。

如:开奇.之,曰:“公辅才也。

”应释为“认为……惊奇”2、不要忽略一词多义如:季.秋之月,天地始肃应释为“第三”3、不要忽略文段语境如:于是夜缒兵出,薄.其营应释为“逼近、迫近”4、教你一招:实词中看起来很生僻的字的解释、通假字一般是正确的;太简单、太像现代汉语的解释一般要怀疑。

文言特殊句式(二)1.【2015年高考课标全国Ⅱ卷】阅读下面的文言文,完成后面的题目。

来护儿,字崇善,未识而孤,养于世母吴氏。

吴氏提携鞠养,甚有慈训。

幼而卓荦,初读《诗》,舍书叹曰:“大丈夫在世,会为国灭贼以取功名!”群辈惊其言而壮其志。

及长,雄略秀出,志气英远。

会周师定淮南,所住白土村,地居疆埸,数见军旅,护儿常慨然有立功名之志。

及开皇初,宇文忻等镇广陵,平陈之役,护儿有功焉,进位上开府,赏物一千段。

仁寿初,迁瀛州刺史,以善政闻,频见劳勉。

炀帝嗣位,被追入朝,百姓攀恋,累日不能出境,诣阙上书致请者,前后数百人。

帝谓曰:“昔国步未康,卿为名将,今天下无事,又为良二千石,可谓兼美矣。

”大业六年,车驾幸江都,谓护儿曰:“衣锦昼游,古人所重,卿今是也。

”乃赐物二千段,并牛酒,令谒先人墓,宴乡里父老。

仍令三品已上并集其宅,酣饮尽日,朝野荣之。

十二年,驾幸江都,护儿谏曰:“陛下兴军旅,百姓易咨怨。

车驾游幸,深恐非宜。

伏愿驻驾洛阳,与时休息。

陛下今幸江都,是臣衣锦之地,臣荷恩深重,不敢专为身谋。

”帝闻之,厉色而起,数日不得见。

后怒解,方被引入,谓曰:“公意乃尔,朕复何望!”护儿因不敢言。

及宇文化及构逆,深忌之。

是日旦将朝,见执。

护儿曰:“陛下今何在?”左右曰:“今被执矣。

”护儿叹曰:“吾备位大臣,荷国重任,不能肃清凶逆,遂令王室至此,抱恨泉壤,知复何言!”乃遇害。

护儿重然诺,敦交契,廉于财利,不事产业。

至于行军用兵,特多谋算,每览兵法,曰:“此亦岂异人意也!”善抚士卒,部分严明,故咸得其死力。

(节选自《北史·来护儿传》)把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)陛下兴军旅,百姓易咨怨。

车驾游幸,深恐非宜。

(2)不能肃清凶逆,遂令王室至此,抱恨泉壤,知复何言!(1)陛下兴起战事,易于引起百姓叹息怨恨。

如今又要外出巡游,我很担心不合适。

(2)不能清除凶恶悖逆之人,终致朝廷落到如此地步,我只能抱憾于黄泉之下,还能再说什么呢!名师点睛1.(1)宾语前置。

考点精练四理解并翻译文中的句子(含实词、虚词和句式考点)一、关键实词译到位(一)基础训练1.阅读下面的文言文,完成文后题目。

衡善机巧,尤致思..拜郎中,再.迁为太史..于天文阴阳历算。

安帝雅.闻衡善术学,公车特征令。

遂乃研核.阴阳,妙尽璇机之正,作浑天仪,著《灵宪》《算罔论》,言甚详明。

顺帝初,再转复为太史令。

衡不慕.当世,所居.之官辄积年不徙。

自去.史职,五载复还。

(节选自《张衡传》)(1)对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )A.尤致思..于天文阴阳历算致思:用心思B.安帝雅.闻衡善术学雅:文雅C.公车特征..拜郎中特征:特地征召D.衡不慕.当世慕:趋附答案 B解析雅:素常。

(2)对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )A.再.迁为太史令再:再次B.遂乃研核.阴阳核:考验C.所居.之官辄积年不徙居:担任D.自去.史职去:离开答案 A解析再:两次。

参考译文张衡善于器械制造方面的巧思,尤其在天文、气象和历法的推算等方面很用心思。

汉安帝常听说他擅长术数方面的学问,命公车特地征召他,两次迁升后担任太史令。

于是,张衡就精心研究考验阴阳之学,精妙地研究透了测天仪器的道理,制作浑天仪,著成《灵宪》《算罔论》等书籍,论述极其详尽。

(汉)顺帝初年,(张衡)经过两次转任又做了太史令。

张衡不趋附当时的那些达官显贵,他所担任的官职,总是多年得不到提升。

自他从太史令上离任后,过了五年又回到这个职位上。

2.阅读下面的文言文,完成文后题目。

罗玘,字景鸣,博学,好古文,务为奇奥。

年四十困诸生..,输.粟入国学。

丘浚为祭酒,议南人不得留北监。

玘固.请不已,浚骂之曰:“若识几字,倔强乃尔!”玘仰对曰:“惟中秘书未读耳。

”浚姑留之,他日试以文,乃大惊异。

尤尚.节义。

台谏救刘逊尽下狱,玘言当优容以全国体..。

中官李广死,遗一籍,具识.大臣贿交者。

帝怒,命言官指名劾奏。

玘上言曰:“大臣表正百僚,今若此,固宜置重典..。

文言特殊句式(一)【2017年高考北京卷】阅读下面的文言文,完成文后各题。

秦废封建秦初并天下,丞相绾等言:“燕、齐、荆地远,不置王无以镇之,请立诸子。

”始皇下其议,群臣皆以为便。

廷尉斯曰:“周文、武所封子弟同姓甚众,然后属疏远,相攻击如仇雠,诸侯更相诛伐,天子不能禁止。

今海内赖陛下神灵一统,皆为郡县。

诸子功臣以公赋税重赏赐之,甚易制。

天下无异意,则安宁之术也。

置诸侯不便。

”始皇曰:“天下共苦战斗不休,以有侯王。

赖宗庙天下初定,又复立国,是树兵也,求其宁息,岂不难哉!廷尉议是。

”分天下为三十六郡,郡置守、尉、监。

苏子曰:圣人不能为时,亦不失时。

时非圣人之所能为也,能不失时而已。

三代之兴,诸侯无罪不可夺削,因而君之虽欲罢侯置守,可得乎?此所谓不能为时者也。

周衰,诸侯相并,齐、晋、秦、楚皆千馀里,其势足以建侯树屏。

至于七国皆称王,行天子之事,然终不封诸侯。

久矣,世之畏诸侯之祸也,非独李斯、始皇知之。

始皇既并天下,分郡邑,置守宰,理固当然,如冬裘夏葛,时之所宜,非人之私智独见也,所谓不失时者,而学士大夫多非之。

汉高帝欲立六国后,张子房以为不可,李斯之论与子房无异。

高帝闻子房之言,知诸侯之不可复,明矣。

然卒王韩信、彭越、英布、卢绾,岂独高帝所为,子房亦与焉。

故柳宗元曰:“封建非圣人意也,势也。

”昔之论封建者甚众,宗元之论出,而诸子之论废矣,虽圣人复起,不能易也。

故吾取其说而附益之,曰:凡有血气必争,争必以利,利莫大于封建。

封建者,争之端而乱之始也。

自书契【1】以来,臣弑其君,子弑其父,父子兄弟相贼杀,有不出于袭封而争位者乎?自三代圣人以礼乐教化天下,至刑措不用,然终不能已篡弑之祸。

至汉以来,君臣父子相贼虐者,皆诸侯王子孙,其馀卿大夫不世袭者,盖未尝有也。

近世无复封建,则此祸几绝。

仁人君子,忍复开之欤?故吾以为李斯、始皇之言,柳宗元之论,当为万世法也。

(取材于宋·苏轼《东坡志林》)注释:【1】书契:指有文字记载。

高考语文文言句式汇总高考语文中的文言句式是语文学习的重要部分,也是每年必考的考点之一。

文言句式主要分为两大类:固定句式和特殊句式。

特殊句式又进一步细分为判断句、被动句、省略句和倒装句。

以下是对这些句式的详细解释:一、固定句式固定句式是文言文中一些常见的、固定的表达方式。

例如,“不亦……乎”连用,表反问,语气比较委婉;“不为……乎”连用,表反问,相当于现代汉语的“不算是……吗?”;“非……而……”连用,表判断,相当于现代汉语的“不是……却”等。

二、特殊句式1. 判断句判断句是对事物的性质、情况、事物之间的关系做出肯定或否定判断的句子。

常见的形式包括:-使用“者……也”表判断,如“廉颇者,赵之良将也”。

-句末使用“者也”表判断,如“城北徐公,齐国之美丽者也”。

-使用“者”表判断,如“四人者,庐陵萧君圭君玉,长乐王回深父”。

-使用动词“为”或判断词“是”表判断,如“问今是何世,乃不知有汉”。

-使用“即、乃、则、皆、本、诚、亦、素、必”等副词表示肯定判断,如“臣本布衣,躬耕于南阳”。

-使用“非”表示否定判断,如“六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦”。

2. 被动句被动句是指主语是动作的承受者的句子。

常见的类型包括:-使用“见”、“……见……于”、“于”表被动,如“臣诚恐见欺于王”。

-使用“为”、“为……所”表被动,如“而身死国灭,为天下笑”。

3. 省略句省略句是指在文言文中,由于上下文关系或者习惯用法,某些句子成分被省略的现象。

这种省略需要根据上下文来理解和补全。

4. 倒装句倒装句是指文言文中语序与现代汉语不同的句子。

其中,倒装句又可分为:-宾语前置句-状语后置句(介宾短语后置句)-定语后置句-主谓倒装句(谓语前置句)这些特殊句式在文言文阅读中较为常见,也是高考语文的重要考点之一。

对于考生来说,熟练掌握这些句式的特点和用法,对于提高文言文阅读能力和解题能力都有很大的帮助。

当然,我们可以进一步深入探讨高考语文文言句式的各个方面。

文言文句式总分两大类:固定句式、特殊句式。

其特殊句式又可分为:倒装句、被动句、省略句、判断句四大类,而倒装句又分为:宾语前置句、状语后置句(介宾短语后置句)、定语后置句、主谓倒装句(谓语前置句)四类。

文言文句式是每年高考语文必考考点之一,也是高中语文学习非常重要的一个版块。

常见的文言句式有以下几种:1、判断句:所谓判断句,就是以名词、代词或名词性短语为谓语对主语进行判断的句式。

其常见的形式有以下几种:(1)‚……者,……也‛‚……,……也‛‚……,……者也‛‚……者,……‛‚……者,……者也‛‚……,……‛‚……,……者‛等形式。

如:‚廉颇者,赵之良将也。

‛(2)采用副词‚乃‛‚即‛等表示判断。

如:‚当立者乃公子扶苏。

‛(《陈涉世家》)‚吾翁即若翁,必‛(3)采用否定副词‚非‛表示否定。

如:‚六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦。

‛(4)用动词‚是‛‚为‛表判断。

需要注意的是,判断句中谓语前出现的‚是‛一般都不是判断动词,而是指示代词,作判断句的主语;而有些判断句中的‚是‛也并非都不表示判断。

‚是‛在先秦古汉语中很少作判断动词,在汉以后作判断动词则多起来,判断动词‚是‛正是由指示代词‚是‛发展来的,这是词义的转移。

‚为‛一般也不表示判断,只有极少数句子中,‚为‛才和现代汉语的判断词‚是‛相当。

(1)‚石之铿然有声者,所在皆是也。

‛(《石钟山记》)(2)‚是社稷之臣也。

何以伐为?‛(《季氏将伐颛臾》)上面两个句子中的‚是‛是代词,不表示判断。

(3)‚巨是凡人,偏在远郡,行将为人所并。

‛(《赤壁之战》)(4)‚问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。

‛(《桃花源记》)上面两个句子中的‚是‛表示判断。

(5)‚四体不勤,五谷不分,孰为夫子?‛(《论语〃微子》)(6)‚晋为盟主,诸侯或相侵也,则讨之。

‛(《左传〃襄公二十六年》)上面两个句子中的‚为‛不表示判断。

(7)‚如今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为?‛(前两个‚为‛表示判断)(《鸿门宴》)(8)‚故今之墓中全乎为无人也。