澧州文化

- 格式:doc

- 大小:22.50 KB

- 文档页数:2

澧县古为“澧州”地方名称历史考证;澧县,因澧水贯境而得名,素称“九澧门户”。

澧之名首见于《禹贡》,春秋、战国均属楚。

秦属慈姑县,隶黔中郡。

两汉时期为孱陵、零阳县,属武陵郡。

三国时,始属蜀,后属吴零阳、作唐县,分隶天门郡、南郡。

北朝时期西魏政权(拓跋廓)末位皇帝恭帝二年(乙亥年),公元555年始置澧州。

隋开皇九年(己酉年)公元589,改澧州为松州,不久复名澧州,新置澧阳县(澧县)。

隋大业三年(丁卯年)公元607年,改澧州为澧阳郡,辖澧阳、石门、孱陵、安乡、崇义、慈利6县。

唐武德四年(辛巳年)公元621年,复为澧州,仍辖6县。

唐天宝元年(壬午年)公元742年改为澧州澧阳郡。

唐乾元元年(戊戌年)公元758年复为澧州。

宋乾德元年(癸亥年)公元963年又为澧州澧阳郡。

元至元十二年(乙亥年)公元1275年,升为澧州路,至元十四年(丁丑年)公元1277年,改为澧州路总管府。

明太祖朱元璋,洪武九年(丙辰年)公元 1376年)复为澧州,并裁澧阳县入州治,隶常德府。

清.顺治一年(甲申年)公元1644年,澧州改隶岳常澧道。

雍正七年(己酉年)公元1729年,升澧州为直隶州,辖安乡、石门、慈利、安福4县。

雍正十三年(乙卯年)公元1735年,增辖永定县(今张家界永定区)。

中华民国元年(壬子年)公元1912年,改直隶澧州为澧州行政厅。

民国二年(癸丑年)公元1913年9月废州为县,始置澧县,隶岳常澧道。

民国三年(甲寅年)公元1914年,隶武陵道。

民国五年(丙辰年)公元1916年,隶湘江道。

民国十一年(壬戌年)公元1922年,废道制,直隶于省。

民国二十四年(乙亥年)公元1935年,省内设立行政督察区,澧县先后隶属湘西行政督察区、第二行政督察专员公署和第四行政督察区。

共和国元年(己丑年)公元1949年7月27日澧县解放后,一直隶属常德地区。

共和国40年(戊辰年)公元1988年6月,常德地改市,澧县仍隶属常德市。

澧州大鼓简介《澧州大鼓》原名丧鼓、孝鼓,曾名湘北大鼓,流行于湘北大地及湘鄂边境地区。

起源不详,传说源自庄子的鼓盆歌或者更早。

现在澧县艺人还流传有“周公治其理,孔子治诗书,庄子治其打丧鼓”的说法,从现有资料来看,起码有400年以上的历史。

清朝嘉庆年间,澧州有一落第秀才苏金福,因屡试不中而浪迹江湖,结识了不少民间艺人,并爱上了丧鼓艺术。

他利用自己的满腹才华对丧鼓进行改革,规范整理了唱腔,定出了一流、二流、三流、慢板、数板等板式,大大提高了丧鼓的艺术表现力。

他后半生致力于鼓词创作,先后改编、创作了《白蛇传》、《半日阎罗》等20多个唱本,被澧州民间艺人奉作范本。

澧州大鼓经历了叫化子—打鼓匠—民间艺人三个阶段,经过400多年的锤炼和艺人们的不断完善,现已日趋成熟,并形成了以“澧州官话”为体系的四大流派,即东腔、南板、西调、北路。

澧州大鼓是一种说唱艺术,道具为一面大鼓,特殊曲目(如送歌郎)加铜锣、铜钹。

唱词基本结构为七字句,后来发展为十字句等。

除《小送歌郎》的唱词为三句一组外,其他词为二句、四句、六句、八句一组,多组构成一段。

每段要求一韵到底,常用韵11个:天、地、人、和、龙、虎、豹、豺、黄、花、黑。

原先为一人一鼓坐在孝堂中演唱,改革开放后走进茶馆,并改为二人站立演唱或加乐器伴奏演唱。

澧州大鼓唱腔十分丰富,分孝堂专用调及说书正调二部分。

孝堂专用部分的小调较多,并且地方特色较浓,如凤阳歌、姜女儿调、请神调等,尤以大送歌郎调最具特色,唱词结构为二人穿插唱七字句和五字句,音乐发声上为一人本嗓,一人小嗓,旋律悠长,听后难忘。

说书正调部分共有五个板式即一流、二流、三流、慢板、数板。

每个板式有不少腔,如一流的“平腔”、“硬腔”;二流的“软腔”、“讨米腔”;三流的“流水腔”、“哈哈腔”;慢板的“大悲腔”、“大颂腔”;数板的“垛子腔”、“吟诉腔”、“告苦腔”等。

过去,澧州大鼓是穷苦人民的一种谋生手段,常年的沿门乞讨,击鼓而歌,使它的唱腔中“悲苦”、“吟诉”和祈祷的成份格外明显。

中国湖南省澧县洞市地区物质文化遗产分布情况

一、物质文化类<33处>

村名\类别物质文化遗产名称

1、昌家牡丹湾、碑垭

2、申家①钵盂山、②茅山小姐坟墓、③大神洞、狮子脑杜儿沟、野猪洼、猪娘背

3、洞市白马寺、④鹞儿岩、⑤和尚洞、⑥将军柱

4、云台云盖山、黄溪峪、⑦独星嘴、⑧背篓岩、⑨渡槽、⑩猫儿岩、(11)七星灶/七星凸

5、罗坪(12)三观寺、(13)肖二岗水井

6、陆家(14)望子观、桐山、唐家山、(15)陈家湾水库、高家湾水库

7、红岩木溪峪、(16)龙凤松、(17)珍稀植物、红岩脑

8、万家(18)水帘洞、(19)丹霞地质层

二、非物质文化类<30宗>

1、大筒

2、莲花闹

3、三棒鼓

4、渔鼓筒

5、①△民间吆嗬调

6、②△说鼓子

7、③△乐器工尺调8④△、告祖民间文化<大、中、小> 9、织布民间传统工艺10、⑤△挂面工艺11、跌打损伤<祖传秘方>12、采莲船、蚌壳精13、眼科<祖传秘方> 14、唐辛古坟墓<戴军恩传说>15、⑥△民间歌谣16、红薯糖、粉技艺17、腌制传统工艺1

8、⑦△汉剧、花鼓剧1

9、⑧△婚、丧传统文化20、⑨△龙、狮民间技艺21、南乐器传统演艺22、⑩九连环、连节棍23、(11)△鸭

儿灯24、(12)△亏头模型25、(13)剪纸—纸匠26、(14)道教27、(15)石雕28、(16)李自成传说29、(17)八仙传说30、(18)三神传说。

澧县澧州文庙作文朋友们!今天我要带你们去一个超级酷的地方——澧县的澧州文庙。

这可不是一个普通的景点,那可是藏着满满历史韵味和文化宝藏的好地方呢。

刚到澧州文庙的门口,就感觉像是被一股神秘的力量拉进了过去。

那古色古香的建筑,就像一个严肃又慈祥的老者,静静地站在那里,诉说着岁月的故事。

大门的样子很特别,高大而庄重,仿佛在对每一个前来的人说:“欢迎来到一个充满学问和敬意的地方。

”走进文庙,首先映入眼帘的是那宽敞的庭院。

地面的石板看起来已经有些年头了,坑洼不平的,就像一位老人脸上的皱纹,每一道都写满了故事。

庭院里的树长得郁郁葱葱的,阳光透过树叶的缝隙洒下来,地上就像是铺满了金色的碎银子。

我想,这些树一定是文庙的忠实守护者,它们见证了多少代学子在这里追求知识的身影啊。

再往前走,就是大成殿了。

这大成殿可不得了,那气势,就像一位威风凛凛的将军。

它的建筑风格独特,飞檐翘角的,屋顶上的琉璃瓦在阳光下闪闪发光,就像给大殿戴了一顶华丽的帽子。

走进大成殿,里面供奉着孔子的塑像。

孔子他老人家端坐在那里,一脸的和蔼可亲,又透着一种威严。

周围的墙壁上还有一些精美的壁画,画的都是些关于孔子讲学、弟子们虚心求教的场景。

看着这些壁画,我仿佛能听到从远古传来的读书声,那些弟子们正摇头晃脑地跟着孔子念着:“学而时习之,不亦说乎……”在文庙的一侧,还有好多碑林。

这些石碑就像一个个沉默的智者,上面刻满了密密麻麻的字。

虽然有些字我都不太认识,但是能感觉到那是一种很深厚的文化底蕴。

我想,这些石碑一定是古代的学霸们留下来的“学习笔记”吧,他们把自己的学问、对儒家思想的理解都刻在了这里,希望后人能够传承下去。

我在文庙里边走边看,就像是一个寻宝的探险家。

这里的一砖一瓦、一草一木都充满了故事。

我发现有好多小角落都特别适合拍照,随便一拍,那照片都充满了复古的文艺范。

而且啊,在这里游览,心都会不自觉地静下来,远离了城市的喧嚣和浮躁。

我还看到有一些穿着古装的小朋友在老师的带领下在文庙里参观。

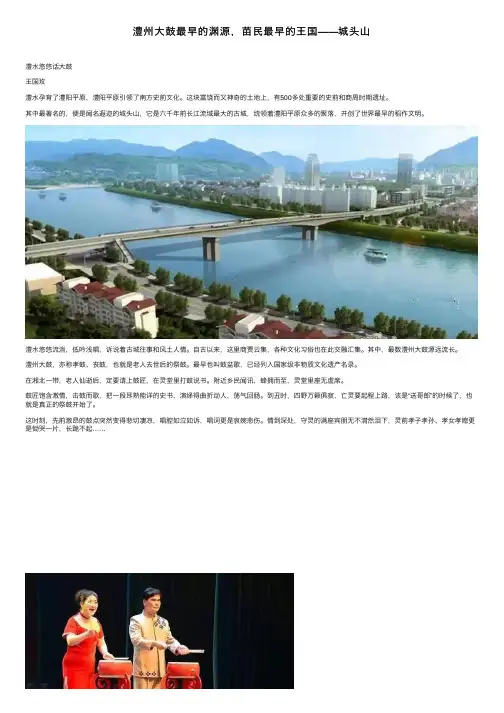

澧州⼤⿎最早的渊源,苗民最早的王国——城头⼭澧⽔悠悠话⼤⿎王国玫澧⽔孕育了澧阳平原,澧阳平原引领了南⽅史前⽂化。

这块富饶⽽⼜神奇的⼟地上,有500多处重要的史前和商周时期遗址。

其中最著名的,便是闻名遐迩的城头⼭,它是六千年前长江流域最⼤的古城,统领着澧阳平原众多的聚落,开创了世界最早的稻作⽂明。

澧⽔悠悠流淌,低吟浅唱,诉说着古城往事和风⼟⼈情。

⾃古以来,这⾥商贾云集,各种⽂化习俗也在此交融汇集。

其中,最数澧州⼤⿎源远流长。

澧州⼤⿎,亦称孝⿎、丧⿎,也就是⽼⼈去世后的祭⿎。

最早也叫⿎盆歌,已经列⼊国家级⾮物质⽂化遗产名录。

在湘北⼀带,⽼⼈仙逝后,定要请上⿎匠,在灵堂⾥打⿎说书。

附近乡民闻讯,蜂拥⽽⾄,灵堂⾥座⽆虚席。

⿎匠饱含激情,击⿎⽽歌,把⼀段⽿熟能详的史书,演绎得曲折动⼈,荡⽓回肠。

到丑时,四野万籁俱寂,亡灵要起程上路,该是“送哥郎”的时候了,也就是真正的祭⿎开始了。

这时刻,先前激昂的⿎点突然变得悲切凄凉,唱腔如泣如诉,唱词更是哀婉悲伤。

情到深处,守灵的满座宾朋⽆不潸然泪下,灵前孝⼦孝孙、孝⼥孝媳更是恸哭⼀⽚,长跪不起……⿎打三通响,听我送歌郎……⼈⽣梦⼀场,百岁也要亡。

在世受磨难,死后上天堂……孝⼦莫悲伤,绕棺上宝⾹。

只待五更过,送母去路上……这种特有的民间曲艺,在当地⼈看来,是陪亡灵安亡魂的最⾼礼数。

⾄于它的由来,有很多种说法。

其中起源最早的,也是有据可查的,就是苗族的祭⿎辞。

也许有⼈会问,源⾃澧⽔流域的澧州⼤⿎怎么会与苗族扯上关系呢?我们不妨拂去数千年的历史风尘,了解⼀下先祖们可歌可泣的创世征战史,倾听澧州⼤⿎最早的渊源。

在贵州苗族的聚居地,每年都有⼀次规模⽐较⼤的祭祖活动。

在这个活动中,最⾼潮的部分,就是⿎王⽤苗⼈最古⽼的语⾔,说唱祭⿎辞。

有⼼⼈把它搜集整理出来,惊奇地发现这哀婉动⼈的祭⿎辞就是⼀部苗族的“史记”。

辞中说的是祖先创世与迁徙征战的悲壮历史,他们的先王是个精通巫术的⾸领,⽒族庞⼤,拥有9个⼥⼈⽣了40多个⼉⼦。

南朝文学家江淹(445-505),字文通,济阳考城人。

少年孤贫好学,受知于刘宋建平王刘景素,景素出镇荆州时,江淹从之,期间曾游历沅、澧之境,其《哀千里赋》中有“思云车兮沅北,望霓裳兮澧东”的诗句。

梁武帝时官至金紫光禄大夫,封醴陵侯,时称江郎,晚年才思稍衰,人称“江郎才尽”。

唐朝名相张说(667-730)字道济,唐玄宗时任中书令,封燕国公,擅文词,能诗。

贬任岳州期间,几次巡游澧州,与几位友人在澧州所辖澧阳、石门等地聚饮酬唱,纵论时文。

唐朝名相张九龄(678-740),字子寿,唐开元年间任中书侍郎、同中书门下平章事,后为奸相李林甫排挤,贬任荆州长史,谪居荆州时,曾游历澧阳,并写诗纪游。

唐著名诗人岑参(715-769),江陵人,曾游历澧境。

其诗《晚发五溪》写他在澧水上游“舟行”的情景;另一首诗《澧头送蒋侯》自称“我家澧水西”。

唐朗州司马刘禹锡(772-842),字梦得,洛阳人。

参加永贞革新失败,贬任朗州(今常德市)司马十年,其间常游澧州,与当时的澧州官员诗词唱和。

唐文学家白居易(772-846),字乐天。

唐顺宗年间,贬任江州(江西九江)司马,其好友李建任澧州刺史,元和十年(815)夏,白特地人江州乘船冒风雨过洞庭湖来澧州探望李建,在澧州碰到另一好友元稹,共同畅游澧州胜景,写下了湖乡风俗画式的诗作《采莲曲》等。

唐大诗人李商隐(813-858),字义山,唐代怀州河内(今河南沁阳)人,著名诗人。

李约在840年左右游历湖南时,来到澧州,与刚从长安游返的李群玉相交,同时拜谒了当时名声大振的澧州名寺药山寺,并赋诗纪念。

唐文学家段成式(810-863),字柯古,祖籍临淄(今山东淄博),家于荆州。

李群玉游荆州、九江时,二人交厚,互有唱和。

李群玉死后,段与方干等一批知名的诗人士子均曾亲赴澧州凭吊,并写了两首悼亡的《哭李群玉》,感情真挚,催人泪下。

宋名相寇准(961-1023年),字平仲。

1020年,贬任道州司马上任时,途经安乡南平驿,直赴澧州城,再经澧州青化驿至武陵。

常德澧县旅游景点

常德澧县位于湖南省常德市西南部,拥有丰富的旅游资源和景点。

以下是澧县的一些著名景点:

1. 韶山:韶山是中华人民共和国主席毛泽东的故乡,被誉为红色旅游胜地。

游客可以参观毛泽东出生地、纪念馆等红色文化景点。

2. 岳阳楼:位于岳阳楼山上,是中国四大名楼之一。

游客可以登上楼顶,俯瞰洞庭湖美景,欣赏楚国古文化和楚云辞。

3. 澧阳故城:澧阳故城是澧县历史遗址,保存了许多明清时期的文化古迹。

游客可以欣赏城墙、古建筑和文物,领略历史的沧桑和魅力。

4. 醴源古镇:醴源古镇是澧县的一个古老小镇,有着丰富的人文历史和古老的建筑。

游客可以漫步在石板街道上,欣赏古建筑、品尝当地美食,感受古镇的宁静与独特。

5. 安福古村:安福古村是澧县另一个著名的古村落,保留了大量的古建筑和传统民居。

游客可以欣赏古老的建筑风格,体验传统乡村生活,感受古村的宁静氛围。

6. 澧江风光带:澧江风光带是澧县的壮丽风景线,沿江而建有各种旅游景点和景观。

游客可以乘船游览澧江,欣赏美丽的河流景色,感受大自然的宁静与美丽。

以上只是常德澧县的一部分旅游景点,还有许多其他值得探索的地方。

有关于湖南澧州大鼓的书籍摘要:一、澧州大鼓的概述二、澧州大鼓的历史与传承三、澧州大鼓的表演形式与特点四、澧州大鼓的传播范围与影响五、澧州大鼓的现状与未来发展正文:一、澧州大鼓的概述澧州大鼓,又称湘北大鼓,是一种源于湖南省湘北地区的汉族说唱艺术。

其最早的表演形式为一人一鼓坐在孝堂中演唱,后来随着改革开放,逐渐走进茶馆,演变为二人站立演唱或加乐器伴奏演唱。

澧州大鼓的道具为一面大鼓,通常为堂鼓,蒙牛皮、木质框架、配鼓棰一副,尾部常系红布或丝绸。

演奏时敲击鼓面、鼓边,发出不同音色;部分曲目(如《送歌郎》等)外加铜锣、铜钹;特定场景下还可增加唢呐、月琴、小三弦等伴奏乐器。

二、澧州大鼓的历史与传承澧州大鼓起源于湖南省湘北地区,最早可追溯到明朝时期。

其前身为孝鼓,主要用于丧葬祭祀等场合。

清朝时期,孝鼓开始演变为澧州大鼓,逐渐脱离了纯粹的丧葬功能,成为一种民间说唱艺术。

经过数百年的传承与发展,澧州大鼓现已成为湖南省级非物质文化遗产,并正在申报国家级非物质文化遗产。

三、澧州大鼓的表演形式与特点澧州大鼓的表演形式多样,主要包括一人坐唱、二人站立演唱和多人伴奏演唱等。

其表演内容丰富,既有传统的古装剧目,如《三国演义》、《水浒传》等,也有现代的生活题材,如《计划生育》、《整治打牌赌博》等。

澧州大鼓的表演特点为诙谐幽默、口才敏捷、唱腔独特、表情丰富。

其唱腔以湖南方言为基础,吸收了各地民间小调的元素,具有浓郁的地方特色。

四、澧州大鼓的传播范围与影响澧州大鼓传播范围较广,以澧县为中心,向四周辐射,东到安乡县,南到常德、桃源县,西到张家界慈利县、桑植县。

近年来,随着文化交流的加强,澧州大鼓的影响力逐渐扩大,不仅在湖南省范围内广受欢迎,还在全国范围内具有一定的知名度。

五、澧州大鼓的现状与未来发展目前,澧州大鼓在常德市的澧县、临澧、石门、安乡等地常年活跃着1000 多名职业艺人。

仅澧县就有澧州大鼓艺人400 多人,他们在澧县32 个乡镇近100 家茶社的舞台上,几乎每天都有持续近4 个小时的鼓艺表演,每年听众达300 万人次。

106第24卷 第1期 2019年1月湖南工业大学学报(社会科学版)Journal of Hunan University of Technology (Social Science Edition )V ol.24 No.1 Feb. 2019doi:10.3969/j.issn.1674-117X.2019.01.017收稿日期:2018-10-09基金项目:湖南省社科基金项目“先秦道家文艺审美思想研究”(15YBA139 )作者简介:熊任之(1995—),男,湖南长沙人,长沙市教育局助理研究员,硕士,研究方向为影视与文化传播;易小斌(1971—),男,湖南攸县人,湖南工业大学教授,博士,研究方向为影视与传播。

书 如 青 山 常 乱 叠——论民间曲艺澧州大鼓的文学特色及传播熊任之1,易小斌2(1. 长沙市教育局,湖南 长沙 410005 ;2.湖南工业大学 文学与新闻传播学院,湖南 株洲 412007)摘 要:澧州大鼓是澧水流域的一种德孝文化遗存,鼓词具有鲜明的民间文学的特征,其内容以孝德为主题,融儒道于一体,特色鲜明;韵散相间,节奏随意,表现手法丰富多样;想象丰富,充满神话色彩,洋溢着浪漫主义气息。

关键词:澧州大鼓;德孝文化;神话色彩;浪漫主义中图分类号:I207.36 文献标志码:A 文章编号:1674-117X(2019)01-0106-07引用格式:熊任之,易小斌.书如青山常乱叠:论民间曲艺澧州大鼓的文学特色及传播[J].湖南工业大学学报(社会科学版),2019,24(1):106-112.“Books are Often Stacked Like Green Mountains ”:On the Literary Characteristicsand Dissemination of the Folk Art Lizhou DrumXIONG Renzhi 1,YI Xiaobin 2(1. Changsha Education Bureau ,Changsha 410005,China ;2. College of Literature and Journalism ,HunanUniversity of Technology ,Zhuzhou Hunan 412007,China )Abstract :The Lizhou Drum is a kind of cultural relic of morality and filial piety along the Lishui river area. The drum lyrics have distinctive features of folk literature, with filial piety as the theme, Confucianism and Taoism as a whole. The rhymes are scattered and alternate, and the rhythm is random, while the expression methods are rich and varied. The lyrics are imaginative, vivid and full of mythological color, which shows the romanticism of Chinese classic literature.Keywords :Lizhou Drum ;culture of morality and filial piety ;mythological color ;romanticism澧州大鼓也称湘北大鼓,是湘北澧水流域(主要是湖南省临澧县、澧县、石门县、安乡县、津市以及湘鄂边部分地区)广泛流行的一种曲艺,老百姓把这种曲艺称为“打书”,意思就是“打鼓说书”,它既要打鼓(有时配以唢呐或琵琶),又要演唱、说白,知识性、趣味性、娱乐性和教化作用都非常强;它需要的表演舞台很小,真可谓:走乡村,到茶堂,一不彩脸,二不化妆,全凭嘴一张,唱得笑声在回荡。

澧县有哪些旅游景点

澧县位于湖南省岳阳市,拥有丰富的自然和人文资源,因此有很多旅游景点。

以下是澧县的一些主要旅游景点:

1. 韶山杜甫园:是一个以纪念唐代大诗人杜甫为主题的园区,内有杜甫像、杜甫纪念馆等。

2. 琼台山风景区:风景秀丽,景点众多,包括琼台寺、圣泉寺、万佛洞等。

3. 蔡岗山:是澧县的一座重要的自然景区,有着壮丽的山水风光和丰富的生态资源。

4. 洞庭山:位于洞庭湖畔,是一座集自然风光和人文景观于一体的旅游胜地。

5. 澧县古城:澧县历史悠久,有着众多古建筑和文化遗迹,如澧县博物馆、县衙等。

6. 海兴寺:是一座历史悠久的佛教寺庙,有着独特的建筑风格和丰富的文化内涵。

7. 太极山风景区:拥有壮丽的山景和清澈的溪水,是休闲度假的好去处。

8. 惠山古民居群:有着典型的湖南民居建筑风格,是了解澧县民俗文化的好地方。

9. 天云山国家森林公园:是一个集旅游、休闲、观景于一体的生态旅游区。

这些只是澧县一部分旅游景点的代表,还有许多其他值得一游的地方。

澧縣古為“澧州”地名的歷史史據考證;“澧州”它位於湖南省的西北部,澧州地名因澧水而命名, 澧州位於澧水的下游、洞庭湖的西岸。

因澧水貫境而得名,素稱“九澧門戶”。

自民國二年(癸醜年)西元1913年9月廢州為縣,始置澧縣,隸嶽常澧道所轄。

“澧州”已經被澧縣(縣名)所替代了百年以上。

(一).歷史上的澧州(州名)起源;澧之名源於《禹貢》,春秋、戰國均屬楚。

秦屬慈姑縣,隸黔中郡。

兩漢時期為孱陵、零陽縣,屬武陵郡。

三國時,始屬蜀,後屬吳零陽、作唐縣,分隸天門郡、南郡。

北朝時期西魏政權(拓跋廓)末位皇帝恭帝二年(乙亥年),西元555年始置澧州。

隋開皇九年(己酉年)西元589,改澧州為松州,不久複名澧州,新置澧陽縣(澧縣)。

隋大業三年(丁卯年)西元607年,改澧州為澧陽郡,轄澧陽、石門、孱陵、安鄉、崇義、慈利6縣。

唐武德四年(辛巳年)西元621年,複為澧州,仍轄6縣。

唐天寶元年(壬午年)西元742年改為澧州澧陽郡。

唐乾元元年(戊戌年)西元758年複為澧州。

宋乾德元年(癸亥年)西元963年又為澧州澧陽郡。

元至元十二年(乙亥年)西元1275年,升為澧州路,至元十四年(丁醜年)西元1277年,改為澧州路總管府。

明太祖朱元璋,洪武九年(丙辰年)西元 1376年)複為澧州,並裁澧陽縣入州治,隸常德府。

清.順治一年(甲申年)西元1644年,澧州改隸嶽常澧道。

雍正七年(己酉年)西元1729年,升澧州為直隸州,轄安鄉、石門、慈利、安福4縣。

雍正十三年(乙卯年)西元1735年,增轄永定縣(今張家界永定區)。

中華民國元年(壬子年)西元1912年,改直隸澧州為澧州行政廳。

(二).近代演變史;民國二年(癸醜年)西元1913年9月廢州為縣,始置澧縣,隸嶽常澧道。

民國三年(甲寅年)西元1914年,隸武陵道。

民國五年(丙辰年)西元1916年,隸湘江道。

民國十一年(壬戌年)西元1922年,廢道制,直隸於省。

民國二十四年(乙亥年)西元1935年,省內設立行政督察區,澧縣先後隸屬湘西行政督察區、第二行政督察專員公署和第四行政督察區。

我的家乡——澧县历史澧县古为澧州,位于湖南省西北部,澧水中下游,洞庭湖西岸,是湘西北通往鄂、川、黔的重镇,素称“九澧门户”,因澧水贯穿全境而得名。

全县辖32个乡镇,2004年末全县人口总户数308289户,总人口880002人,总面积2107.3平方公里。

澧县历史悠久。

县城自南北朝建州以来,屡为府、州、路治所,县境内名胜古迹甚多,国家级文物保护单位3处,省级文物保护单位8处,以城头山、彭头山、鸡叫城、八十垱、十里岗、丁家岗为核心的澧阳平原史前文化遗址群已由国家向联合国申请世界文化遗产。

特别是被评为中华二十世纪100项重大考古发现的城头山古文化遗址,发现了中国最早的、距今6000年的古城址、古祭坛和古稻田,把中华文明史向前推进了1000年。

江泽民主席1995年视察澧县时亲笔题写了“城头山古文化遗址”,蒋纬国先生在台湾题词:“中华文明亿万载,澧州古城七千年”。

澧县古为澧州,位于湖南省西北部,澧水中下游,洞庭湖西岸,是湘西北通往鄂、川、黔的重镇,素称“九澧门户”,因澧水贯穿全境而得名。

全县辖32个乡镇,2004年末全县人口总户数308289户,总人口880002人,总面积2107.3平方公里。

澧县历史悠久。

县城自南北朝建州以来,屡为府、州、路治所,县境内名胜古迹甚多,国家级文物保护单位3处,省级文物保护单位8处,以城头山、彭头山、鸡叫城、八十垱、十里岗、丁家岗为核心的澧阳平原史前文化遗址群已由国家向联合国申请世界文化遗产。

特别是被评为中华二十世纪100项重大考古发现的城头山古文化遗址,发现了中国最早的、距今6000年的古城址、古祭坛和古稻田,把中华文明史向前推进了1000年。

江泽民主席1995年视察澧县时亲笔题写了“城头山古文化遗址”,蒋纬国先生在台湾题词:“中华文明亿万载,澧州古城七千年”。

澧县英才荟萃。

古有周代将军白善、楚国丞相申鸣、汉代将军马伏波、晋朝尚书车胤、唐代诗人李群玉、元朝状元郝希贤、明朝户部尚书李如圭和工部尚书李充嗣、民国开国元勋蒋翊武等;今有原中纪委常务副书记曹庆泽等部级以上领导10多人、院士4人、博士50人、少将以上现役军官15人。

对湖南澧州大鼓艺术文化的赏析

湖南澧州大鼓艺术文化历史悠久,受到越来越多的海内外赏识。

澧州大鼓,和芦笙、锣鼓、大赛扑等民间艺术形式一起,构成湖南民间艺术景观的精华。

湖南澧州大鼓文化已有上千年的历史,具有独特的历史人文内涵,普及了阳澄湖、衡山、西湖等江南水乡地区,具有鲜明的地方特色。

湖南澧州大鼓文化是一种以喜庆欢乐为主题的表演文化,以现代的律动方式表演着近百种曲目,在节日、婚嫁等喜庆活动中传唱着湖南传统文化,让参与者突出了传统文化审美,使参与者感受到极大的欢乐。

根据澧州大鼓的形式,又分为湘西大鼓、江南大鼓、东渡大鼓等九种地方乐器规范,从选手技巧、鼓诀、拍穿等方面满足了观赏者在不同场合的需求。

澧州大鼓艺术文化已在海内外享有盛名,湖南澧州大鼓艺术文化学院的建立为大鼓艺术的发展尤为重要。

学院旨在保护、传承、发展澧州大鼓艺术,每年面向全国接受报考者,为传统文化的发展争取天时地利人和。

其通过教育培育大鼓表演艺术的专业人才,塑造具有中国传统文化特色的艺术星河。

湖南澧州大鼓艺术文化历久弥新,以淳朴厚重的鼓声拉开了中国文化古典复兴的序幕。

在此,祝愿湖南民间大鼓艺术文化能够繁荣昌盛,给世界带来更多的独特魅力。

澧县澧州文庙作文在湖南澧县,有一座承载着深厚历史文化的古建筑——澧州文庙。

这座文庙就像一位安静的老者,默默地见证着岁月的流转和变迁。

我第一次走进澧州文庙的时候,是一个阳光并不怎么热烈的日子。

那天,风轻轻柔柔的,带着点让人舒适的凉意。

文庙的大门敞开着,仿佛在无声地邀请我走进它的世界。

刚踏入那扇大门,一种庄严肃穆的气息就扑面而来。

但很快,这种严肃被我内心的好奇和兴奋所冲淡。

眼前是一个宽敞的庭院,地面铺着的石板已经被岁月打磨得光滑无比。

每一块石板都像是在诉说着曾经无数人走过的故事。

我慢慢地向前走,眼睛不停地四处张望。

庭院两边种着几棵古老的柏树,它们的枝干粗壮,树叶郁郁葱葱,就像一把把巨大的绿伞,为这个庭院增添了几分生机与宁静。

我走近其中一棵柏树,伸手摸了摸它那粗糙的树皮,感受着岁月在它身上留下的痕迹。

继续往前走,就看到了文庙的主体建筑——大成殿。

大成殿的屋顶高高翘起,那独特的飞檐造型让我不禁想起了古装电视剧里的场景。

红色的门窗和柱子在阳光的照耀下显得格外鲜艳,仿佛刚刚被重新粉刷过一般。

可当我走近仔细一看,才发现那上面有着细微的裂痕和褪色的痕迹,这些都是岁月留下的印记啊!我小心翼翼地跨过高高的门槛,走进了大成殿。

殿内的光线有些昏暗,但正中央那尊高大的孔子雕像却格外醒目。

孔子的面容慈祥而庄重,他的目光似乎穿越了千年的时光,注视着每一个前来朝拜的人。

我站在雕像前,心中涌起一股莫名的敬畏之情。

围绕着孔子雕像的是一排排的牌位,上面刻着历代儒家先贤的名字。

我仔细地看着那些名字,试图从这些陌生的字符中寻找一些熟悉的感觉。

在这个安静的殿内,时间仿佛凝固了,我仿佛能听到先人们的教诲在耳边回响。

从大成殿出来,我走进了旁边的一个偏殿。

这里展示着一些与文庙历史相关的文物和图片。

有古老的书籍、泛黄的字画,还有一些已经生锈的祭祀器具。

看着这些物件,我仿佛看到了当年文庙举行盛大祭祀活动的场景:人们穿着庄重的礼服,手持香火,虔诚地向孔子和先贤们表达敬意。

澧州故事,历史悠久、文化底蕴深厚,是中华民族的重要组成部分。

在悠久的历史长河中,澧州以其优美的自然风光和深厚的文化底蕴,留下了许多令人心驰神往的故事。

今天,我们将深入探讨澧州故事,弘扬时代新风,从诗词的角度来讲述这些美丽动人的故事。

一、澧州之美澧州,位于湖南省中部,素有“溶洞之乡、青山之水”的美誉。

这里山清水秀,风景如画,无数诗人墨客留连忘返,留下了大量优美的诗词。

古人有云:“澧水清似玉,澧山碧如翠”,正是对澧州自然风光的真实写照。

二、澧州故事在悠久的历史中,澧州涌现出了许多令人动容的故事。

比如《岳阳楼记》中记载的“君不见,黄河之水天上来,奔流到海不复回;澧州之水天上来,奔流到海不复回”。

这段描述了澧州的河水向海奔流的壮阔场面,激励着一代又一代的子孙不忘初心,勇往直前。

三、时代新风随着时代的不断进步,我们需要弘扬时代新风,让澧州故事焕发出新的活力。

诗词作为中华传统文化的瑰宝,承载着深厚的历史底蕴和民族精神。

我们可以通过诗词来诠释澧州故事,让其在当下得到更为广泛的传承和传播。

四、讲好澧州故事,弘扬时代新风讲好澧州故事需要我们不断挖掘其历史渊源,深入了解澧州的文化内涵。

我们可以通过诗词来展现澧州的山水风情、历史文化,让更多的人了解澧州的美丽和故事,并将其传承下去。

在弘扬时代新风的进程中,诗词的力量是不可忽视的,它能够触动人心,唤起对澧州的热爱与向往。

总结回顾澧州故事源远流长,其美丽的自然风光和深厚的文化底蕴令人向往。

诗词作为表达情感和抒发思想的艺术形式,可以深刻地诠释澧州的故事,使其在当代焕发出新的生机与活力。

讲好澧州故事,弘扬时代新风,需要我们用心去感悟、用诗词去传颂,让澧州的美丽传承千秋。

个人观点和理解作为澧州的爱好者,我深深地热爱这片美丽的土地。

在我的心中,澧州不仅仅是一座城市,更是一段美丽的故事,一首动人的诗篇。

通过深入地了解澧州的历史文化和丰富的诗词资源,我深刻地感受到了澧州的独特魅力和精神内涵。

参观澧州文庙观后感我有幸参观了位于湖南省常德市的澧州文庙观,身临其境地感受到了这座古老庙观所散发出的浓厚文化氛围。

文庙观座落在澧州文庙广场上,庙宇气势庄严,建筑风格古朴典雅,展现出浓郁的历史底蕴。

进入庙中,首先映入眼帘的是一座巍峨宏伟的牌坊,上面镌刻着“澧州文庙”四个大字,字迹铿锵有力,给人一种庄重肃穆的感觉。

走进正殿,我看到正殿正中央供奉着孔子的塑像,他仪态端庄,令人肃然起敬。

两边供奉着孔子的弟子和一些历史名人,每一个塑像都栩栩如生,仿佛活灵活现地站在这里讲道教学。

在这庄严肃穆的氛围中,我倍感底气和自信。

除了主殿外,文庙观内还有几座附庙,分别供奉着各种不同的神明。

我看到了供奉文昌帝君的文昌殿,这位神明被尊奉为文化的神祗,许多考生都会来此祈求功名利禄。

殿内高高地供奉着文昌帝君的塑像,他手捧笔墨,书写着人们命运的轨迹。

在这里我愿意虔诚地跪拜,祈祷我的学业进步,将来能够有所成就。

此外,还有一个以曾国藩命名的附庙,供奉的是这位伟大的清朝官员曾国藩。

他一生都致力于国家的建设和改革,堪称中国近代史上的楷模。

在这座附庙里,供奉有他的形象,他神采奕奕,极具威严。

我看着他的塑像,不禁思考起自己的责任和使命,希望我将来也能为国家和社会做出一份贡献。

参观完澧州文庙观,我受益匪浅。

这座古老的庙观无论从建筑风格还是从文化内涵上,都让我感受到了深深的敬畏之情。

我更加明白了学子的应有之义,懂得了学问的重要性以及知识与道德的统一。

文化是一个国家的根基,一个民族的灵魂。

而澧州文庙观则是我们民族文化的重要代表,它以其独特的魅力吸引着无数的人们前来参观。

通过参观,我们不仅可以了解到丰富的历史知识,还可以从中汲取智慧和力量。

我相信,这次参观澧州文庙观的经历将会成为我一生中难忘的记忆,也将会对我的人生产生积极的影响。

澧县,为澧州故治。

在人类社会发展的历史上,从远古洪荒20万年前的旧石器时代,一直到今天现代化信息社会的每一个链接

点上,都有着十分清晰、耀人眼目的光环。

400多处史前文化遗址、1400多年的古城史、一条纵连大江南北的“涔阳古道”,都记载了澧县历史文化的发展脉络,形成了澧县丰厚的历史文化积淀,造就了丰富多彩的人文景观。

可以说,她是一个装满人文佳珍的宝库,能够令考古学家啧啧称奇,令旅游爱好者流连忘返。

澧县著名的古文化遗址有城头山,城头山位于澧县车溪乡南岳村城头山而得名,城址始建于年代属于屈家岭文化早期至大溪文

化晚期,距今5000年前,是目前我国发现的一座最早的古城遗址。

湖南省文物考古研究所于1996年12月至1997年在澧县车溪乡城头山发掘出一座古城址,清理出一批骨耜、骨钻、骨凿、木刀以及陶器、玉器等遗物。

通过对西南城墙的解剖,确认古城曾四次修筑,其中第一期城墙建于大溪文化时期,距今6000余年,是目前我国发现的时

代最早的古城址之一。

在东城墙下发掘时,还揭露出一片100多平方米、距今6500年前的汤家岗文化水稻田,田埂、水沟清晰可辨,还发现有大量炭化稻谷、稻叶、稻茎等。

这是目前发现的世界上年代最早的水稻田,对研究水稻栽培史具有重要意义。