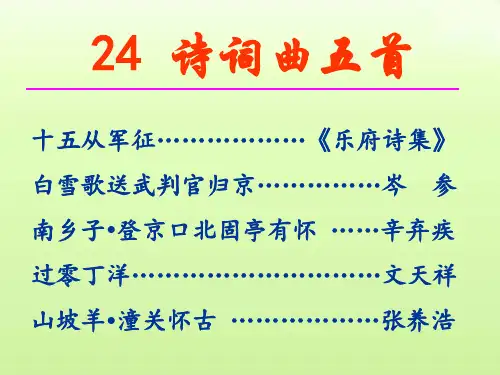

统编人教版语文九年级下册24.诗词曲五首

- 格式:pptx

- 大小:405.29 KB

- 文档页数:52

统编版初中语文九年级下册第二十四课《诗词曲五首》课堂笔记本课是初中语文九年级下册的第二十四课,题目为《诗词曲五首》。

本节课的内容以五首古代诗词曲为主,学生需要在老师的指导下学习并且了解这些诗词曲的文化内涵和背景,提升学生的文学素养,让学生更好的理解和欣赏古典文学。

1. 《破幽梦》这首词是唐代花间派词人薛昭蕴所创作的。

通过这首词,可以感知到词人对于离别的思念之情以及对于终究会相见的信念。

对于学生而言,通过这首词可以感受到词人的感情和语言表达方式。

2. 《赋得古原草送别》这首诗是唐代大诗人白居易所创作的。

这是一首描写旷野的诗,通过描绘旷野的荒芜和遍地的羊群来表达人生的孤独和无奈。

这种感觉和情绪在学生中也经常体现出来,因此,学习这首诗可以帮助学生理解人生中的无奈和孤独。

3. 《丑奴儿•书博山道中壁》这首词是元曲《丑奴儿》之中的一段,是一首描写风景的词。

通过描写壁上的画像、山中的古道和流水等等,表达了书生对自然的赞美和对天地万物的感慨。

这首词可以让学生了解到中国古代的风景诗,也可以让学生通过作者的表达方式来感受到自然的美丽和伟大。

4. 《江雪》这首诗是唐代诗人柳宗元所创作的,是中国文化中最经典的一首诗。

这首诗通过描绘大雪和江流的关系来表达诗人的情感,让学生了解到中国古代诗歌的特质,同时也可以感受到作者的留恋和感慨。

5. 《秦淮河畔》这首曲是明代词人杨慎所创作的,主要描写的是秦淮河畔的美景,以及词人对家乡的思念和留恋之情。

学生可以通过这首词来感受中国古代的文学艺术,同时也可以了解到家乡的重要性,体会到对家乡的思恋之情。

总之,本节课的五首古代诗歌,每首都有着较高的文学艺术价值,在课堂上应该认真去学习、理解和欣赏。

这不仅可以提高学生的文学素养,了解和感受中国古典文化的魅力,也可以帮助学生对于自己的人生有更深刻的思考和理解。

在学习这五首古代诗词曲的过程中,学生需要注意到的是,这些文学作品背后都有着一定的历史和文化内涵,需要学生仔细去了解和理解。

部编九年级下册语文第六单元课内古诗赏析一、《十五从军征》十五从军征,八十始得归。

道逢乡里人:"家中有阿谁?""遥看是君家,松柏冢累累。

"兔从狗窦入,雉从梁上飞。

中庭生旅谷,井上生旅葵。

舂谷持作飰,采葵持作羹。

羹饭一时熟,不知贻阿谁。

出门东向看,泪落沾我衣。

《十五从军征》是一首乐府诗,出自《乐府诗集•横吹曲辞•梁鼓角横吹曲》。

此诗描绘了一位在外征战的老兵返乡途中与到家之后的种种场景,暴露了古代社会不合理的兵役制度对于劳动人民的残酷奴役和对于人性的损害,具有一定的史诗意义。

诗境被一种怨愁情绪所弥漫,基调极为悲凉。

全诗叙事自然流畅,语言朴实真切,具有汉乐府民歌的特点。

注释:⑴征:一本作"行"。

⑵始:才。

归:回家。

⑶道逢:在路上遇到。

道,路途上。

⑷阿(ā)谁:古人口语,意即"谁"。

阿,发语词。

⑸君:你,表示尊敬的称呼;遥看:远远地望去。

⑹松柏(b ǎi):松树、柏树。

冢(zhǒng)累累:坟墓一个连着一个。

冢,坟墓、高坟。

累累,与"垒垒"通,连续不断的样子。

⑺狗窦(dòu):给狗出入的墙洞。

窦,洞穴。

⑻雉(zhì):野鸡。

⑼中庭:屋前的院子。

旅:旅生,植物未经播种而野生。

⑽旅葵:葵菜,嫩叶可以吃。

⑾舂(chōng):把东西放在石臼或乳钵里捣掉谷子的皮壳或捣碎。

飰(fàn):古同"饭"。

⑿羹(gēng):用菜叶做成的带浓汁的食物。

⒀一时:一会儿就。

⒁贻(yí):送,赠送。

一本作"饴"。

⒂看:一本作"望"。

⒃沾:渗入。

白话译文刚满十五岁的少年就出去打仗,到了八十岁才回来。

路遇一个乡下的邻居,问:"我家里还有什么人?""你看你家那个地方,现在已是松树柏树林中的一片坟墓。

"走到家门前看见野兔从狗洞进出,野鸡在屋梁上飞来飞去。

九下语文24课诗词曲五首一、《游园不值》

庭院深深深几许,

杨柳堆烟、帘幕无重数。

梨花一枝春带雨,

独上西楼望眼欲穿。

水面初平云脚低,

波心深处藏鱼虾。

垆边人似月,

酒醒何处寻。

二、《武陵春》

桃花佳人短命配,

荆花流水更年华。

清歌燕脂一片血,

清歌燕脂红妆瘦。

青楼听客南山月,

牡丹盏酒芙蓉池。

海客来从何处来,

将醉春风再绿汀。

三、《终南别业》

终南阴山秋风起,竹石头角寒月深。

秋萤未央灯湿烛,落魄离乡心何绵。

昨日西苑无人到,今宵故人谁复来。

湖上孤叶空自舞,芦花凝处拆旧堆。

四、《初春》

初春玉枝先尽,桃红杏绿似去年。

楼上月似水,

尽日春风入楼开。

满江墨愁浓,

只有杜鹃一声啼。

今夜两岸几人睡,江天夜夜无好贫。

五、《别贤良》

昨日携手到今夜,去时如春未自归。

行行路已远,

同心心却落泪归。

香榭小窗月,

梧桐雨丝纷纷飞。

山外夜雨声,

那人应不知回机。

统编版初中语文九年级下册第二十四课《诗词曲五首》教案一、教学目标1.能掌握《望海潮》、《渔家傲》、《采桑子》、《山坡羊• 汉江临眺》、《登高》五首诗词的基本意思;2.能理解《望海潮》、《采桑子》、《山坡羊• 汉江临眺》、《登高》四首诗词的基本意境;3.能理解《渔家傲》的歌词意义与歌曲情感;4.了解作者的创作背景、写作特色和文化内涵。

二、教学内容1.《望海潮》;2.《渔家傲》;3.《采桑子》;4.《山坡羊• 汉江临眺》;5.《登高》。

三、教学重难点1.《山坡羊• 汉江临眺》的译文。

2.《登高》意境的理解。

四、教学过程1.导入呈现一幅清明上河图,让学生观察图片中的江山、河流、桥梁、人物、建筑等,让学生感受宋代社会的祥和、繁荣和质朴。

2.自主探究(1)学生带着问题读课文,并回答问题:Q1:《望海潮》中的“东南形胜,三吴都会,钱塘自古繁华”的“三吴都会”指的是哪三个地方?A:指的是苏州、无锡、常州三个地方。

Q2:《渔家傲》中的“鲤鱼东逝,逝不复返”指的是什么?A:指的是大自然中的洪水和生命流转的道理。

Q3:《采桑子》中的“闺中少妇不知愁,春日凝妆上翠楼”的“凝妆”指的是什么?A:指的是花妆(化妆)。

Q4:《山坡羊• 汉江临眺》中的“烽火连三月,家书抵万金”表达的是什么含义?A:表达的是战争时期军队与家家户户的家人情感的凄美和珍贵。

Q5:《登高》中主人公是谁?为什么爬山?A:主人公是杜甫。

他登高观景,抒发心中澎湃的情感和对生活的追求。

(2)学生自主阅读,并完成课文的梳理和解读。

《望海潮》:此诗以名胜宣城、福山、姑苏、钱塘四处为落脚点,描绘南方的丰美景色,写出作者的豪迈气概。

《渔家傲》:此歌以阳光下广阔的江河为背景,感慨人生的短暂和生命的卑微,表达出“快乐就好”的执拗。

《采桑子》:此词描写了一个少女羡慕其他姑娘的红绸裙、玉簪花、花粉香、柳叶眉等,表现了对物质生活的向往。

《山坡羊• 汉江临眺》:此诗以汉江为背景,通过描写灯火通明的景象,抒发了作者对战乱和家人离别的感伤之情。

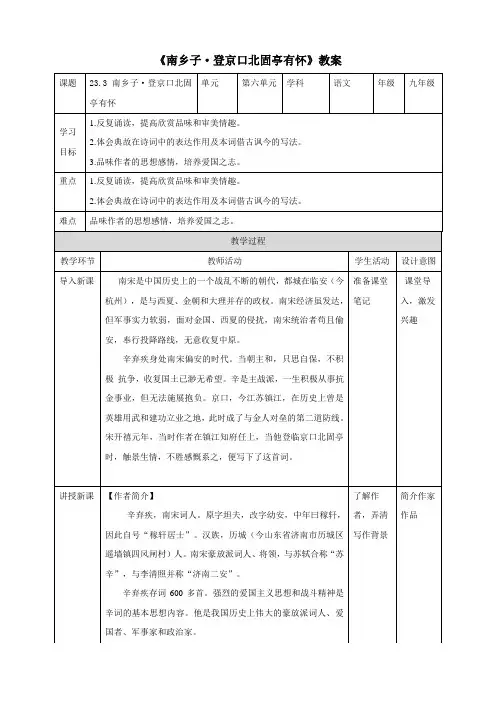

《南乡子·登京口北固亭有怀》教案课题23.3 南乡子·登京口北固亭有怀单元第六单元学科语文年级九年级学习目标1.反复诵读,提高欣赏品味和审美情趣。

2.体会典故在诗词中的表达作用及本词借古讽今的写法。

3.品味作者的思想感情,培养爱国之志。

重点 1.反复诵读,提高欣赏品味和审美情趣。

2.体会典故在诗词中的表达作用及本词借古讽今的写法。

难点品味作者的思想感情,培养爱国之志。

教学过程教学环节教师活动学生活动设计意图导入新课南宋是中国历史上的一个战乱不断的朝代,都城在临安(今杭州),是与西夏、金朝和大理并存的政权。

南宋经济虽发达,但军事实力软弱,面对金国、西夏的侵扰,南宋统治者苟且偷安,奉行投降路线,无意收复中原。

辛弃疾身处南宋偏安的时代。

当朝主和,只思自保,不积极抗争,收复国土已渺无希望。

辛是主战派,一生积极从事抗金事业,但无法施展抱负。

京口,今江苏镇江,在历史上曾是英雄用武和建功立业之地,此时成了与金人对垒的第二道防线。

宋开禧元年,当时作者在镇江知府任上,当他登临京口北固亭时,触景生情,不胜感慨系之,便写下了这首词。

准备课堂笔记课堂导入,激发兴趣讲授新课【作者简介】辛弃疾,南宋词人。

原字坦夫,改字幼安,中年曰稼轩,因此自号“稼轩居士”。

汉族,历城(今山东省济南市历城区遥墙镇四风闸村)人。

南宋豪放派词人、将领,与苏轼合称“苏辛”,与李清照并称“济南二安”。

辛弃疾存词600多首。

强烈的爱国主义思想和战斗精神是辛词的基本思想内容。

他是我国历史上伟大的豪放派词人、爱国者、军事家和政治家。

了解作者,弄清写作背景简介作家作品【题目解说】“南乡子”是词牌名。

“登京口北固亭有怀”是题目。

京口,今江苏镇江。

北固亭,在镇江城北北固山上。

晋蔡谟筑楼山上,名北固楼,亦称北固楼。

有怀,有所感怀。

标题点明作词缘由,简洁。

怀古诗的特点:有感于某一历史遗迹,此作品就属于“怀古”一类。

【预习检查】(1)字音兜鍪(móu)(2)词义神州:中原地区。

24 诗词曲五首投我以桃,报之以李。

《诗经·大雅·抑》原创不容易,【关注】店铺,不迷路!1.反复诵读,了解诗词曲不同体裁的特点。

2.在有感情朗读的基础上,掌握诗歌鉴赏的方法。

3.揣摩诗歌的内涵,把握诗歌所表达的情感。

2课时布置学生完成《状元大课堂》第24课课前预习卡第1课时《十五从军征》《白雪歌送武判官归京》1.了解《十五从军征》的体裁及《白雪歌送武判官归京》的作者和写作背景,朗读并背诵这两首诗歌。

2.掌握从意象、表现手法等角度鉴赏诗歌的方法。

一、导入新课我国的古典诗词源远流长,浩若繁星,在这笔丰厚的遗产中,反映战争的作品占有重要地位。

今天我们一起来学习《十五从军征》和《白雪歌送武判官归京》,了解战争给人们带来的苦难,学会珍惜和平的生活。

二、学习《十五从军征》【设计意图】本环节学习《十五从军征》,先引导学生了解“乐府诗”及写作背景,再引导学生从诗歌朗读、诗歌翻译、内容分析三个方面逐层深入地理解诗歌。

1.了解“乐府诗”及写作背景。

(1)乐府诗乐府:诗体名。

由汉代专管音乐的官署名“乐府”而来。

汉时将乐府收集编录的诗称为“歌诗”,魏晋南北朝人始将其称为“乐府”或“乐府诗”。

故乐府诗者,主要指两汉至南北朝时为当时乐府机关采集编乐的歌诗。

《孔雀东南飞》和《木兰诗》合称“乐府双璧”。

(2)写作背景中国古代的兵役制度非常残酷。

在汉朝,男子23岁起正式服兵役,直到56岁。

如遇战争,还要做好随时从军的准备,兵役时间可能会更长。

“十五从军征,八十始得归。

”“八十”与“十五”相对照,突出其“从军征”时间之久;“始得归”与“从军征”相呼应,则表明他中途一直未能回来。

2.正确朗读诗歌。

(1)读准字音。

生朗读诗歌,借助课本注释和工具书,读准字音。

冢(zhǒng)累累(lěi)狗窦(dòu)雉(zhì)旅葵(kuí)舂谷(chōng)羹饭(gēng)饴(yí)(2)读对节奏。

九下24课诗词曲五首

一、《鹧鸪天·春景》

晓窗深处书未读,鹅衔柳絮照空蓬。

闻说春景有无限,只见伊家林庭中。

柳蘂绿水横碧桥,红楼香阁掩朱墙。

密密碧溪换翠景,玉街锁烟拂烟芳。

二、《采桑子·春愁》

春愁肠已断,春风又起。

花泣柳弄烟,芳菲满宫阙。

只有空潸潸,几回轻语在思量。

三、《游园惊梦·三月七日》

细雨梦无痕,彤云遥一片。

园林晓霁色,渔火夕照片。

月明楼台上,鹭飞秋池边。

红杏出墙来,垂柳烟满天。

四、《浣溪沙·春江夜色》

春江深处夜更幽,波光粼粼满楼台。

层层楼台千家里,渔火连天几分明。

海上灯火映白夜,沙头清歌空断续。

五、《长相思·怨情》

妾心一碎情似千,梦思山河月凉天。

回首旧国犹可笑,殷殷明月散欲泪。

聚散本是怨情重,苦尽独眠长叹息。