第2章作物生态因素影响(2013)

- 格式:ppt

- 大小:9.41 MB

- 文档页数:79

农业生产的生态学问题及解决方案简介:农业生产是人类社会发展的基石之一,但长期以来,农业生产所带来的环境问题也日益凸显。

生态学作为研究生物与环境相互关系的学科,为解决农业生产中的生态问题提供了理论依据和实践指导。

本文将从农业生产的生态学问题、其影响因素以及解决方案等方面进行详细阐述。

一、农业生产的生态学问题1. 土壤侵蚀问题农业生产中的大规模耕作、不合理的农耕措施以及水土流失等因素导致了土壤侵蚀问题的严重加剧。

土壤侵蚀不仅造成土壤质量下降,还导致水源污染、河流淤积等问题。

2. 农药和化肥的滥用为了提高农作物产量,农民广泛使用农药和化肥,但过度使用会导致农田土壤和水体污染,破坏生态平衡,对生态系统造成严重影响。

3. 水资源过度开发农业生产对水资源需求量大,长期以来,为了满足农业用水需求,人们过度开发水资源,导致水源枯竭、湿地退化、水质污染等问题。

4. 生物多样性丧失农业生产中的大规模单一作物种植和农药使用,破坏了农田生态系统的多样性,导致生物多样性丧失,不利于农业可持续发展。

二、农业生产的生态学问题影响因素1. 技术水平农业生产的技术水平直接影响着生态环境的状况。

高效、环保的农业生产技术可以减少农药和化肥的使用量,降低农业对水资源的需求,减缓土壤侵蚀速度。

2. 政策支持政府的政策支持对农业生产的生态学问题的解决起到重要作用。

制定合理的农业生产规划,加大对环保型农业技术的推广和应用,提供农业生态补贴等政策措施可以促进农业生产的生态可持续发展。

3. 农民意识农民的环保意识和环保行为对农业生产的生态学问题的解决具有重要影响。

加强农民的环保教育,提高农民对生态环境的认识和保护意识,引导农民采用环保农业生产方式,对农业生态环境的改善具有积极作用。

三、农业生产的生态学问题解决方案1. 推广有机农业有机农业是一种以生态学为基础的农业生产方式,通过合理利用有机肥料、生物防治等手段,减少农药和化肥的使用,降低对土壤和水体的污染,保持农田生态平衡,提高农产品质量。

影响农业环境变化的主要因素及保护措施【摘要】农业环境是农业生产的基础,而农业环境的变化会直接影响农作物的生长和产量。

本文将从气候变化、土地利用变化、化学污染、生物入侵等方面分析影响农业环境的主要因素,并提出保护农业环境的相关措施,如推广节水灌溉、科学施肥、合理农药使用等。

在强调全面保护农业环境的重要性,指出未来农业环境发展趋势将更趋严峻,必须高度重视农业环境保护,促进农业可持续发展。

通过本文的探讨,希望能引起社会对农业环境问题的关注,共同为创造更加绿色、健康的农业环境而努力。

【关键词】农业环境变化,气候变化,土地利用变化,化学污染,生物入侵,保护措施,农业环境保护,发展趋势,重要性1. 引言1.1 农业环境变化的重要性农业环境的变化对人类社会和生态系统都具有重要影响。

随着全球气候变化加剧、土地利用方式转变、化学物质污染和生物入侵现象增多,农业环境正面临越来越大的挑战。

农业环境的变化将直接影响农业的生产效率和质量,进而影响人类的粮食安全和生活质量。

农业环境的变化会导致农作物产量波动,种植地区和种植方式都将受到严重影响。

气候变化导致的极端天气事件如干旱、洪灾、风灾等都会影响农田的种植和收获,降低农作物的产量和质量。

土地利用方式的改变也会导致土地资源的过度开发,从而加剧土地退化和生态系统破坏。

化学污染和生物入侵更是直接威胁到农业生产的健康和稳定。

了解和关注农业环境的变化对于维护农业可持续发展至关重要。

只有通过合理的农业管理措施和环境保护政策,才能有效减少农业环境的变化对农业生产的负面影响,保障人类的粮食安全和生活质量。

在今后的发展中,农业环境保护将成为农业可持续发展的重要组成部分,我们应该密切关注农业环境变化带来的挑战,并采取有效措施来全面保护农业环境的可持续性。

1.2 本文内容概述农业环境变化是当前社会面临的重要问题之一。

随着气候变化、土地利用变化、化学污染、生物入侵等因素的影响,农业环境遭受到严重破坏,不仅影响农作物的产量和质量,也对生态环境和人类健康造成了不良影响。

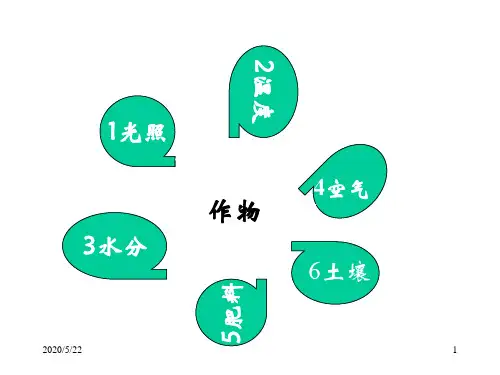

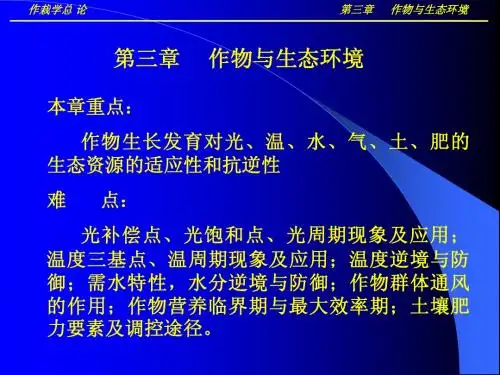

农业知识农作物的生长与发育影响因素解析农作物的生长与发育过程是受到多种因素的综合影响的。

这些因素可以分为内在因素和外在因素。

内在因素主要指作物自身的遗传特性和生理特征,而外在因素则包括了生物、非生物环境对作物生长发育的影响。

本文将通过对这些因素的解析,帮助我们全面了解农作物的生长与发育过程。

一、内在因素的影响1. 遗传特性:每个品种的作物都有其独特的遗传特性,这些特性决定了作物在不同环境下的适应性和产量表现。

例如,某些品种具有更好的耐病性,能够抵御病害的侵袭,从而保证作物的健康生长。

2. 生理特征:作物的生理特征也会影响其生长发育过程。

例如,作物的生长周期、开花时间、结实能力等特征都会对其产量和生长表现产生影响。

一些品种可能有较短的生长周期,速度较快地生长发育,这样可以使作物更快地达到收获期。

二、外在因素的影响1. 光照条件:光照是作物生长不可或缺的外在因素之一。

光照充足的情况下,作物能够进行光合作用,吸收足够的能量为生长提供动力。

不同作物对光照需求有所不同,有的作物对光照要求较高,有的则适应光照较弱的环境。

2. 温度条件:温度是农作物发育的重要外在因素之一。

作物的萌发、生长、开花、结果、成熟等各个生长阶段都对温度有一定的要求。

不同作物对温度的要求也不同,有些作物适应暖季种植,而有些作物则更适合于寒季种植。

3. 水分条件:水分是作物生长发育的基本需求之一。

适量的水分供给能够满足作物正常的代谢需求,保持植物组织的正常结构和功能。

不同作物对水分需求的差异很大,有些作物对水分要求较高,有些则适应于较干旱的环境。

4. 土壤肥力:土壤肥力也是影响农作物生长发育的重要因素之一。

适宜的土壤肥力能够为作物提供充足的养分,促进作物生长。

同时,土壤的酸碱度、质地等性质也会对作物的生长发育产生影响。

5. 病虫害:病虫害是常见的农作物生长发育的敌害因素。

它们会侵害作物的根、茎、叶以及果实等部位,影响作物的生长发育和产量。

田间作物生长环境与生态因素分析作为人类最基本的生活需求之一,农业一直都是社会经济发展的重要组成部分。

田间作物的生长环境和生态因素对于农业生产的成败起着至关重要的作用。

本文将针对田间作物生长环境与生态因素展开详细分析,以期对农业生产的改进和提升提供有价值的参考。

一、土壤环境因素的影响土壤是作物生长的基础,其质地、养分含量、pH值等环境因素对作物生长起着重要影响。

首先,土壤质地直接影响根系的生长和空气与水的渗透性。

细沙土质疏松,通气性强,但是保水能力较差;粘土质地则具备良好的保水性能,但排水不畅。

其次,土壤的养分含量决定了植物的生长状况。

养分过多或过少都会对作物的正常生长造成不良影响。

此外,土壤的pH值也是作物选择性与吸收养分的关键因素之一。

不同的作物对土壤的酸碱度有着不同的适应性。

二、气候环境因素的影响气候是作物生长的重要环境因素,包括温度、湿度、阳光照射等因素。

首先,温度对于作物的生长速度和发育阶段有着重要的影响。

适宜的温度有利于作物的光合作用和养分吸收,过高或过低的温度则会导致作物发育受阻。

其次,湿度对于作物的蒸腾作用、水分吸收和病虫害的发生都有着直接关系。

要根据不同作物的需求,合理控制湿度水平。

此外,光照也是作物生长的重要因素,阳光是作物进行光合作用所必需的能量来源,缺少光照会导致作物的发育不良。

三、生物因素的影响田间作物的生长环境还受到各种生物因素的影响。

农田中的有益生物如土壤中的微生物和蜜蜂等对作物的生长起到促进作用,而病虫害则会对作物的生长造成威胁。

为了提高农田的生态平衡,保护有益生物,控制病虫害的发生,农民需要合理利用生物手段进行病虫害的防治,避免使用农药对生态环境造成污染。

四、人为因素的影响除了自然因素外,人为因素也是影响田间作物生长环境的重要因素。

合理的管理措施、施肥和灌溉方式的选择,对作物的生长有着直接影响。

不合理的耕作方式和过量使用农药农草剂等都会破坏土壤生态系统,对自然环境造成负面影响。

农作物病虫害的生态环境因素与防治农作物病虫害是农业生产中常见的问题,它们对农作物的生长发育和产量质量造成了严重威胁。

而这些病虫害的出现与生态环境因素密不可分。

本文将分析农作物病虫害的生态环境因素,并探讨相应的防治措施。

一、气候条件对农作物病虫害的影响气候条件是农作物病虫害大规模暴发的重要因素之一。

高温多湿的气候条件非常有利于细菌、真菌和虫害的繁殖和传播。

例如,植物霉菌病在湿度高、温度适宜的环境下容易暴发,而寒冷的气候则能抑制某些虫害的繁殖。

因此,合理利用气候条件,采取相应的防治措施,对于减轻农作物病虫害的发生具有重要意义。

二、土壤健康对农作物的病虫害防治影响土壤健康是农作物健康的重要基础。

土壤有机质含量丰富、微生物群落多样性丰富的土壤可以提供良好的生态平衡环境,降低农作物病虫害的发生。

同时,合理施用有机肥料和改良土壤结构,保持土壤湿润度和通气性,能够加强耕作环境中的生态调节机制,有利于控制病虫害的发生。

三、生物多样性对农作物病虫害的影响生物多样性是生态系统的重要组成部分,它对农作物病虫害的防治有着重要的影响。

保护和促进生物多样性可以提高生物防治农作物病虫害的能力。

例如,引入天敌昆虫、鸟类和蜘蛛等天然控制因子,建立完善的生物防治系统,可以有效地控制病虫害的发生。

因此,保护生物多样性是农作物病虫害防治中的重要一环。

四、农业管理对农作物病虫害的影响科学合理的农业管理措施可以有效地防治农作物病虫害。

例如,合理轮作、间套作物,能够改善土壤环境,降低害虫、病菌的发生。

合理使用化肥和农药,避免过量施用导致环境污染和农作物抗药性增强。

此外,定期清理田间杂草、病虫害密集区域进行集约化的防治也是重要的农业管理方法。

五、综合防治策略针对不同的农作物病虫害,采取综合防治策略是最有效的方法。

综合防治策略包括物理防治、生物防治、化学防治等多个方面。

根据不同病虫害的特点,制定科学合理的防治方案,进行综合施策,同时注重预防为主的原则,减少对环境的不良影响。

自然环境知识:生态学中的农业生产对生态环境的影响随着人类社会的不断发展,农业生产是人们生活和经济发展的基础。

然而,农业生产对生态环境的影响也越来越引起人们的关注。

本文将从土地利用、水土流失、农药使用、气体排放等方面阐述农业生产对生态环境带来的影响及其原因,并提出对策以保持农业生产和生态环境的平衡。

一、土地利用由于城市化、工业化和农业发展等原因,土地资源及其质量受到了极大的压力,土地面积也在不断减少。

此外,农业生产所需土地的开垦和变更用途,也会导致土地破坏和生态失衡。

如过度放牧、烧荒等导致的草原和森林退化,湿地削减和河流改道等。

这些都直接影响到自然生态系统的平衡和稳定。

二、水土流失农业生产常常需要人工土壤耕种和植物的生长,这也导致了大规模的水土流失。

例如,由于灌溉和种植农作物,使土壤暴露在阳光和风的作用下,在水力侵蚀作用下,土壤流失严重。

这不仅对土地带来了很大的损失,而且对水质和水体生态环境的改变也很大,强化了水库、湖泊、河流的人为干扰。

三、农药使用作为高产和优质的工具,化学农药在农业生产和农业开垦中得到了广泛使用,而使用农药则会对生态环境造成不良影响。

不仅会降低土地的肥力、杀死有益昆虫和微生物,还会造成对人体和其他生物的污染和危害。

在瓜果蔬菜的种植中,农药残留问题也十分常见,对人类健康和自然生态产生了不良影响。

四、气体排放农业生产释放的气体和废弃物对环境也有一定的影响,例如农业温室气体CH4、氮氧化物NOx和二氧化碳CO2等,都会对大气造成污染。

同时,畜牧业和家禽饲养业等也会导致氨、硫化氢等有害气体的排放,进而对大气和水体环境产生严重危害。

为了保护生态环境和人类健康,需要寻找解决方案和方法,其目标是帮助农民保持可持续农业生产,最大限度地减少对生态环境的污染和破坏。

为此,需要立法调整污染排放标准,创新农业技术,控制农业排放和废弃物的污染,并加强对生态环境和资源的保护和管理。

一种解决方案可能是建立生态农业生产系统,该系统利用自然的生态循环,提高生产效率,减少废物和污染物的产生与排放。

作物学关注影响农业作物生产的要素农业作物生产是农业领域中至关重要的一部分,而影响农业作物生产的要素则是作物学研究的重点。

作物学是研究植物的生长、发育、产量和质量等方面的学科,对于了解作物生长过程以及影响作物产量的因素具有重要意义。

本文将介绍影响农业作物生产的要素并探讨其在作物学研究中的作用。

一、气候因素气候因素是影响农业作物生产的重要要素之一。

气温、降水、日照和湿度等因素对于作物的生长和发育具有重要影响。

适宜的气候条件可以促进作物的生长,提高产量和质量。

不同作物对于气候条件的要求各异,因此根据不同作物的生态特性和生理需求来调控气候条件是提高作物产量的关键。

二、土壤因素土壤因素也是影响农业作物生产的关键要素之一。

土壤质地、肥力、酸碱度等因素对于作物的生长和发育具有重要影响。

作物需要适宜的土壤条件才能吸收养分和水分,同时良好的土壤结构和通气性也对于根系的生长和作物的抗逆能力至关重要。

因此,科学合理地进行土壤管理和改良对于提高农业作物的产量和质量具有重要意义。

三、光照因素光照因素对于农业作物的生长和发育起着重要作用。

光合作用是作物能量的来源,而光照不足或不均匀会影响作物的产量和品质。

不同作物对于光照条件的要求各异,因此在种植过程中应根据作物的光照需求进行合理的调控,如合理的遮阴、调控光照强度等措施,以提高作物的光合效率。

四、水分因素水分是作物生长和发育的必需品,也是影响作物产量的重要因素之一。

作物的水分需求随生长阶段的不同而变化,适宜的水分条件有利于作物的生长和发育。

因此,合理进行灌溉和水分管理对于提高作物产量和质量具有重要作用。

同时,合理利用降水资源和发展节水农业也是农业可持续发展的重要方向。

五、营养因素营养元素是作物生长发育所必需的元素,也是影响作物产量和品质的重要要素之一。

作物对于营养元素的需求各不相同,因此科学合理地进行施肥和营养管理对于提高作物的产量和品质至关重要。

合理的施肥措施还可以提高农田土壤的肥力,促进土壤持水保肥能力,为作物的生长提供良好的环境。

耕作学第二章/ Chapter 2布局作物作物布局作物的生态适应性什么是作物的生态适应性?生态适应性是作物布局的基本依据。

1、作物的生态适应性的含义作物的生态适应性是指农作物的生物学特性及其对生态条件的要求与当地实际外界环境相适应的程度。

作物的生态适应性是对物种遗传变异长期自然选择与人工选择的结果,是作物生长的一种遗传习性。

一种作物或品种只能在一定的环境条件下健康生长繁殖。

苹果柑桔棉花生态适应性客观存在马铃薯青稞亚麻生态适应性客观存在生态适应性客观存在甘蔗橡胶椰子中华名特优植物园作物的生态适应性是系统发育的结果一种作物(或品种)只能在一定的环境条件下生长繁殖。

能够存在并不意味着适应性是最优的,即或是分布较广的作物也具有其最适分布的范围。

一个地区总有其最适或较适的生长作物,有其较佳的作物布局方案。

不同作物和品种对光、热、水、气、矿质营养等生态因素的适应范围各不相同;在大范围内,决定作物分布的主要因素是气候因素和地学因素,即热量、水分、母质、土壤、地貌决定了作物能否生存和繁殖;在小范围内,气候条件相对一致,作物布局主要由土壤、肥力、地下水等地学因素决定。

漫画:愚公造林“顺天时,量地利,则用力少而成功多;任情返道,劳而无获”——《齐民要术》3、生态因子根据性质,通常把生态因子归纳成五大类气候因子土壤因子地貌因子生物因子人为因子包括主要的气候参数,如光、温、水分、空气和大气运动等根据生态因子的性质,通常把生态因子归纳成五大类气候因子土壤因子地貌因子生物因子人为因子包括土壤结构、土壤的理化性质、土壤肥力和土壤生物等根据生态因子的性质,通常把生态因子归纳成五大类气候因子土壤因子地貌因子生物因子人为因子包括各种地表特征,如地形起伏、坡度、坡向、海拔高度等分为动物因子、植物因子和微生物因子,包括生物之间的各种相互联系气候因子土壤因子地貌因子生物因子人为因子根据生态因子的性质,通常把生态因子归纳成五大类指人类活动对生物和环境的影响,把人为因子从生物因子中分离出来是为了强调人的作用的特殊性和重要性气候因子土壤因子地貌因子生物因子人为因子根据生态因子的性质,通常把生态因子归纳成五大类小结资源禀赋是“定位器”。